第五节 石质葬具所反映的胡汉文化交融

李诞墓位于西安市北郊凤城一路南康村村中略偏南,西距北周长安城约3500米,南距北周康业墓约500米,距安伽墓约650米,东北距史君墓约2000米。墓葬形制为斜坡墓道穹隆顶砖室墓,平面呈“甲”字形,坐北朝南,由墓道、甬道和墓室三部分组成。墓道结构不详。甬道平面呈长方形,修砖砌壁券顶,内置墓志一合。墓室平面方形,砖砌穹隆顶,壁略外弧,墓室正上方偏西有一南北向长方形天井。封门两重,砖封门位于甬道口,石封门位于甬道中部。葬具为一石棺,东西向位于墓室中部。

石棺帮板、挡板和盖板上线刻伏羲、女娲、四神等精美图案,局部有贴金现象。左右两侧帮板中间分别线刻青龙、白虎。盖板中间线刻伏羲、女娲,均作人首蛇身,伏羲捧月,女娲捧日,其间有浮云,周围有星宿。前端挡板中部刻一门,门楣上饰三朵团状莲花,门楣上方有圆拱尖顶类似龛楣的门额,门额两侧各绘一朱雀。

“墓主李诞及其祖、父可能来自天竺婆罗门,在其祖父一代来到中土,祖、考两代在中土均为领民酋长,而墓主李诞于正光年间去罽宾研习禅学,归来后于中土传讲佛经,因其种族高贵、博晓经藏而多次受到皇帝的赏赐。”[33]李诞墓石棺线刻内容以中国传统道教的伏羲、女娲、四神为主,也有部分佛教内容,如苍龙背上的摩尼宝珠火焰纹以及门两侧的守护神。石棺前挡的龛楣状门额,门柱柱头与柱础,则反映出西方文化因素。

粟特人墓葬中祆教因素最明显的特征是墓中石椁上的图像,内容反映的是与中原文化传统明显不同的异域文化。陈寅恪先生说:“总而言之,全部北朝史中凡关于胡汉之问题,实一胡化汉化之问题,而非胡种汉种之问题,当时之所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族关系较轻,所谓有教无类者是也。”[34]自东汉以来,中原王朝政府一向致力于发展与域外的交往,故而域外“胡人”越来越多地来到中原或周边地区,经历西晋末年的“五胡乱华”之后,北方的游牧民族和中亚、西亚等地的伊兰等民族大量涌入中国。隋唐时期,因中原王朝的强大,导致大量胡人“降附”或者“朝贡”,中原王朝采取怀柔和羁縻政策来处理和解决与这些“胡人”的关系。石质的图像虽然基于一种普遍的、流行的模式,但不同葬具上图像的细节又有所不同,其表现的是一种特殊的历史传统,即墓主人生前的世俗生活、生平事迹以及宗教祭祀活动。魏晋南北朝时期是中国历史上的民族大融合时期,也是中外文化交流最为活跃的时期,北方少数民族和域外的思想文化、宗教信仰、风俗习惯在这一时期不断地渗透到中原地区。同时,在北魏实行汉化政策的大背景下,中原汉民族的传统思想文化得到了很快的恢复并呈现出繁荣昌盛的景象。石质葬具作为当时丧葬方式的一种主要表现形式,其图像内容也必定反映那个时代的特征,虽然墓主人的民族、宗教信仰、文化背景可能存在着一定的差异,然而,石质葬具所展现的思想观念和宗教信仰却表现出某些惊人的相似性。

北朝时期的葬具,其图像包含了复杂的思想体系,出现这种情况有着深刻的历史背景,中国古代传统的仙道思想在北朝时期逐渐发展壮大起来并渗透到社会的各个角落。中原的这种儒家思想观念在北魏推行汉化政策的情况下,得到进一步加强,外来的宗教尤其是祆教也在社会中得到发展,总之,魏晋南北朝至隋唐时期,中西文化出现了空前的交流与互动的情况。

北朝以来,西域文化特别是西亚和中亚的文化已经深深影响了中国人的生活。粟特人东奔西走外出行商,在远离家乡的土地上建立聚落,除了这些丰富多彩的世俗生活,靠其内部的祆教信仰来维持他们内部组织的团结。通过出土的这些石质葬具浮雕上的图案能够清楚地了解或感受到这样一个事实:包括安伽、虞弘在内的祆教徒们,即使来到万里之遥的中原,仍旧保持了自己虔诚的宗教信仰。虔诚的宗教信仰甚至使粟特聚落内部产生了足以影响历史进程的凝聚力。即使死后,他们也要将对圣火的崇拜和敬畏带入墓中。粟特商人积累了大量财富,随后在中国形成聚落并充分享受着丝路贸易带给他们的巨大利润。这些商品进入中国,就像粟特人将中国丝绸带入西方一样,被上流社会竞相追逐。北魏和北周时期,中原统治阶级对来自中亚、西亚的商人是采取包容的态度,一些官员很有可能直接参与了贸易活动,从与胡商的合作中获得经济利益。

安伽墓葬的门楣上刻有祆教的火坛,表明墓主人生前信奉祆教。祆教是世界上历史最悠久的宗教之一,公元前6世纪由琐罗亚斯德(前628—前551)在波斯东部创立,因其崇拜圣火,又称为拜火教、火祆教。古波斯帝国阿契美尼德王朝(前539—前331)以及萨珊波斯均奉其为国教。该教以《阿维斯塔》为经典,提倡“善恶二元论”,认为宇宙初有善与恶两种神灵:主神叫阿胡拉·马兹达,意谓智神之主,是光明、善行、真理的化身;恶神叫安格拉·曼纽或阿里曼,是黑暗、死亡、恶行的化身。该教认为火是善神的儿子,象征着神的绝对和至善。因此,礼拜圣火是教徒的首要义务。

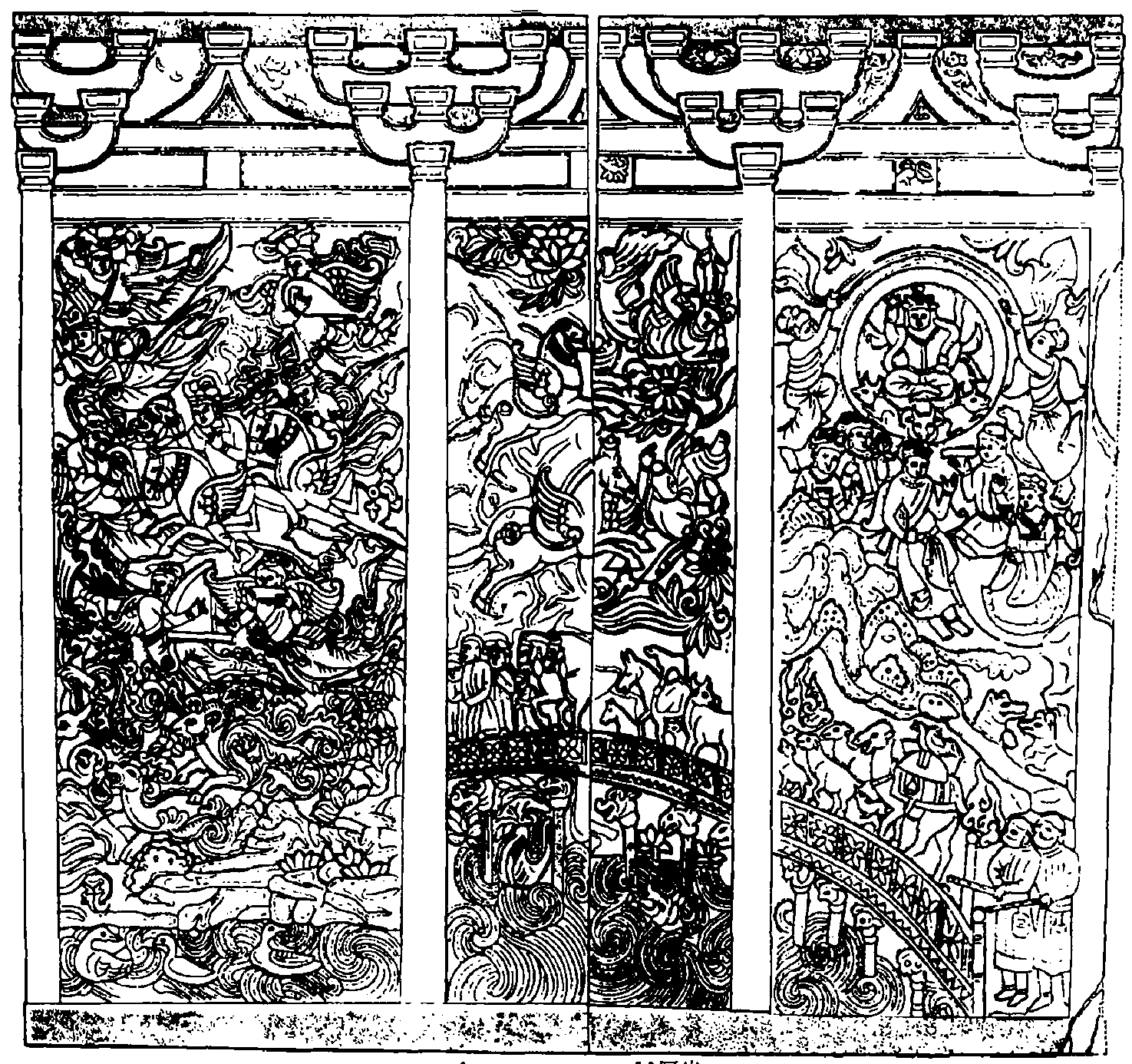

入华粟特人葬具上的图像保持了比较纯粹的中亚祆教思想和观念,北周史君墓石椁四面刻有祆神祭祀、宴饮、钦瓦特桥等浮雕场面(图十)。隋代虞弘墓的祆教内容丰富,从石刻上看更多地保留了波斯因素,石椁底座上的祭火图体现了对祆教圣火的最高崇拜,此图是虞弘墓属于祆教信仰者之墓的最主要依据。西安出土的北周安伽墓和史君墓中也有类似的图像。拜火是祆教的基本特征,主持拜火仪式是祆教祭司的主要职能。祆教认为火是最高神阿胡拉·马兹达(Ahura mazda)的象征,包含了太阳和其他天体的光辉,显示了善神的力量、伟大和能力,以最纯洁的形式,闪耀着最高的真理。既然火是如此纯洁,如此神圣,所以祭司们在主持祭祀仪式时,一定要戴口罩,以免呼吸污染了圣火和祭品。这就是虞弘墓、安伽墓、史君墓图像中祭司均戴口罩的原因。另外,山东青州傅家石刻、史君、Miho博物馆石棺床都出现“犬视”内容,“犬视”是粟特人葬俗中非常重要的一个过程。

从出土的石椁或石棺床上的图像中最具艺术特色的是人物与动物都是从侧面和半侧面来加以表现,特别是反映在人物上,即使人的身体是正面,然而头的部位也是从侧面来表现,这种艺术表现形式与古代波斯和粟特壁画中的艺术表现手法非常相似,在中亚的雕塑、绘画遗存当中或者在萨珊王朝银币上,很少见到有人物和动物的正面表现形式,必定存在一种继承关系。[35]

虞弘墓石椁上有的人物头戴王冠,或呈雉堞形,或是日月冠,这与萨珊波斯银币中的国王形象十分相似。日、月应该是阿胡拉·马兹达的象征,有的人物身着长帔,或头后饰以飘带,甚至马、鸟也饰以飘带,这也是典型的萨珊艺术风格。凡此种种,均可证明虞弘墓确实具有十分丰富的波斯祆教文化内涵。虞弘墓石椁上的图像相当复杂,研究者指出带翼鱼尾神马、系绶鸟、狮子噬牛、山羊、饮酒等场面,带有希腊、斯基泰、突厥、粟特遗风,或认为图像中至少包括了波斯、突厥、印度和鱼国四国的文化因素,而其中粟特美术多被特别强调,或认为粟特文化色彩较为纯粹。虞弘本人13岁担任柔然使节,先后出使波斯、吐谷浑,后转使北齐。此后一直留居内地,曾在茹茹、北齐、北周、隋两地三朝为官,59岁(隋开皇十二年)去世。在他先后担任的诸多官职中,其曾任北周之检校萨宝府尤其引起人们的关注。虞弘的祖籍鱼国到底在何地,目前学界看法不一,提出了几种观点,不过大致范围应该是在西域或中亚一带。[36]

图十 史君墓石椁北壁图像

入华粟特人的墓葬完全采用了多天井、多过洞的中国特色的墓葬形制,并且在墓葬中出现了用汉字或粟特文书写的墓志铭,以中国古代流行的围屏石榻和石椁建筑为葬具。这些构成了墓葬遗迹最主要的部分,与粟特、波斯文化没有任何关系,都是纯粹中国式的,只有图像外来文化色彩浓厚。这说明来自异域的移民在生活情境变化了的华夏文化中,既希望坚持传统,在死后埋葬时体现自身文化,又不得不符合中国风俗,采用中国式的墓葬,于是适于雕刻复杂内容的围屏石榻和石椁,就成了他们在异国的丧葬制度和习俗中表达自身文化和信仰的载体。

西安地区坐北向南、多天井的墓葬形制主要盛行于北周、隋和唐之间,史君墓的形制就与安伽墓完全相同。从安伽墓、史君墓和虞弘墓的葬俗来看,没有迹象表明尸体由狗吃掉,再以火焚其骨后将之放入骨瓮的中亚琐罗亚斯德教处理方式,三墓的葬俗既不是中国传统的做法,也不是粟特的本土模式,而是糅合了中原土洞墓、汉式石棺椁,以及粟特浮雕骨瓮的影响,是不同文化混合后的产物。

石质葬具的石榻和石椁是中国古代传统的葬具形式,从墓葬形制和出土的石质葬具的中国化转变中可以看出,旅居中原的粟特人已逐渐抛弃了中亚本土的葬俗而开始接受中原传统的丧葬习俗,这一转变不仅仅表现在形式上,而更多地表现在思想观念上。从某种意义上来说,粟特人对其本土葬俗的舍弃也标志着入华粟特人异域文化的逐渐消失和汉化倾向的进一步增加。

在西安发现的粟特人墓中,墓葬的形制与同时代的中原地区的墓葬形制是一致的,用石板拼制而成的棺椁都是中原的明堂样式,供奉墓主人的是用石板拼合而成的汉族传统的床榻,许多粟特人移居中原以后其墓葬习俗随着大环境的变化而不得不发生改变是这一阶段粟特人放弃本民族的丧葬习俗而使用汉族传统葬俗的主要原因。因为石质材料的棺椁和床榻比木质材料的葬具更接近他们传统的纳骨器材料质地,在中原出土的粟特人墓葬中,最能反映本民族丧葬特色的是一系列石雕和石刻的图像。

另外,在服饰上,这一时期一度流行窄袖、细腰身的胡服。在体育上,源自波斯的波斯球在唐代也相当流行。进入了中原地区的中亚胡人,尽管在最初阶段保持了本区域的民族传统,但也开始受到中原文明的潜移默化,走上了一条逐渐趋同的道路。据考古发现,中原地区的中亚胡人墓葬无一例外都是采用土葬的方式,如宁夏固原史氏家族墓地,在洛阳发现的安菩墓以及近年在太原发现的虞弘墓,等等。不仅如此,这些来到中原的西域胡人都有自己的家族墓地,如龙门粟特康氏家族墓地,太原的焉耆龙氏家族墓地。即使卒于外地,也要归葬和祖先埋在一起,如康磨伽和康留买兄弟卒于长安,却都归葬于洛阳的家族墓地。讲求家族的团结和一体,这是典型的中原地区宗法制社会的传统丧葬习俗。来华西域胡人的墓葬还遵从中原一带普遍流行的夫妻合葬方式,如粟特人康智与其妻月支胡支氏合葬。另外,碑石和墓志是中原地区社会丧葬中常用的葬具,这一时期来华的西域各国胡人墓葬中发现了许多墓志,这在西域的墓葬中也是没有的。从墓志来看,经常出现“礼也”等字句,表明胡人在丧葬礼俗上,强调自己遵循传统礼法,这种礼当然就是中原地区的丧葬礼俗。姓氏由于涵盖大量民俗、社会、心理等文化要素而成为反映区域民族文化的重要特征,进入中原地区的中亚胡人在姓名上也越来越受到中华文明的影响。向达先生指出,来华的胡人皆有汉姓,“然其模仿汉姓,则无可疑也”。

粟特人的带入中原的胡风和在中原地区与汉族的融合,都是对自身文化的改造和对汉文化的吸收,这一过程可能受到很多因素的影响,其本身宗教信仰的保存和在中原的融合程度不尽相同。文化交流在不同地区、不同阶段、不同阶层等方面必定会有所差异,虞弘墓石椁图案中亚文化色彩较其他石椁或石棺床浓厚。一般来说,整个家族或部落入华时间的长短是决定图像中中亚文化与汉文化因素多少的关键因素。

三位曾任职萨宝的西域来华人士死后,办理丧事的家人为他们三人的中国式样的石葬具采用的装饰图像,分别采用了不同的粉本,除祆教祭司形貌相同外,连火坛造型皆无共遵的规范,其余主体图像都互无关联,只能认为这些图像依据的粉体,各有各的来源;而且有的在雕刻时经匠师改造,或重新组合,并在局部增入中国的图像因素。考古学所见西域来华人士的墓葬资料,其主流显示的是他们力图融入中华大家庭的势头,虽然一些被中国朝廷任命为管宗教(监管社区民众)的小官,还要在中国式葬具上依一些外来的粉本制作装饰图像,但在墓葬形制、葬具规制、墓志设置等主体方面,都与中华文明保持一致。这也就是后来这些西域来华人士的后裔,迅速地完全融于多元一体的中华民族大家庭中的原因。[37]

【注释】

[1][美]巫鸿著,郑岩译:《“华化”与“复古”——房形椁的启示》,《南京艺术学院学报》2005年第2期。

[2]山西省考古研究所:《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》,《文物》2001年第7期。

[3]山西省考古研究所、大同市考古研究所:《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》,《文物》2001年7期;王银田、刘俊喜:《大同智家堡北魏墓石椁壁画》,《文物》2001年第7期。

[4]王克林:《北齐库狄迴洛墓》,《考古学报》1979年第3期。

[5]李铁匠:《伊朗古代历史与文化》,南昌:江西人民出版社,1993年,第240页。

[6][美]巫鸿著,郑岩译:《“华化”与“复古”——房形椁的启示》,《南京艺术学院学报》2005年第2期,第5页,图11。

[7]陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会:《唐李寿墓发掘简报》,《文物》1974年第9期。

[8]姜伯勤:《隋检校萨宝虞弘墓祆教画像石图像的再探讨》,中山大学编:《艺术史研究》第四辑,广州:中山大学出版社,2002年,第196页。

[9]天水市博物馆:《天水市发现隋唐屏风石棺床墓》,《考古》1992年第1期。(https://www.xing528.com)

[10]大同市博物馆、山西省文物工作委员会:《山西大同石家寨北魏司马金龙墓》,《文物》1972年第3期。

[11][美]巫鸿著,郑岩译:《“华化”与“复古”——房形椁的启示》,《南京艺术学院学报》(美术与设计版)2005年第2期。

[12]陕西省考古研究所:《西安北郊北周安伽墓发掘简报》,《考古与文物》2006年第6期。

[13]陕西省考古研究所编著:《西安北周安伽墓》,北京:文物出版社,2003年,第17页。

[14]施安昌:《北魏苟景墓志及纹饰考》,《故宫博物院院刊》1998年第2期,第25页,图六。

[15]陕西省考古研究所:《西安北郊北周安伽墓发掘简报》,《考古与文物》2000年第6期。

[16]V.V.Barthold,A Short History of Turkestan,Four Studies on the Central Asia,I,1962,p.9一10.转引自蔡鸿生:《唐代九姓胡礼俗丛考》,《文史》第三十五辑,第114页;后收入关作者《唐代九姓胡与突厥文化》,北京:中华书局,1998年,第26页。

[17]龚方震、晏可佳:《祆教史》,上海:上海社会科学院出版社,1998年,第157页。

[18]见岑仲勉:《隋唐史》上册,北京:中华书局,1982年,第319页。但更有可能这是佛教的一种弃尸葬法。详见蔡鸿生:《唐代九姓胡礼俗丛考》,《文史》第三十五辑,第114页;《唐代九姓胡与突厥文化》,北京:中华书局,1998年,第27页。

[19][北魏]杨衒之撰,范祥雍校注:《洛阳伽蓝记》,上海:上海古籍出版社,1978年,第89—90页。

[20]陕西省考古研究所:《西安北周安伽墓》,北京:文物出版社,2003年,第61页。

[21]山西省考古研究所、太原市考古研究所、太原市晋源区文物旅游局:《太原隋虞弘墓清理简报》,《文物》2001年第1期。

[22]杨晓春:《隋〈虞弘墓志〉所见“鱼国”、“尉纥城”考》,《西域研究》2007年第2期。

[23]余太山:鱼国渊源臆说》,《史林》2002年第3期,第16—20页。

[24]林梅村:《稽胡史迹考——太原新出隋代虞弘墓志的几个问题》,《中国史研究》2002年第1期,第71—84页。

[25]罗丰:《一件关于柔然民族的重要史料——隋〈虞弘墓志〉考》,《文物》2002年第6期,第78—83页。

[26]西安市文物保护考古所:《西安北周凉州萨宝史君墓发掘简报》,《文物》2005年第3期。

[27]西安市文物保护考古所:《西安北周康业墓发掘简报》,《文物》2008年第6期。

[28]程林泉、张翔宇、[日]山下将司:《北周康业墓志考略》,《文物》2008年第6期。

[29]西安市文物保护考古所:《西安北周康业墓发掘简报》,《文物》2008年第6期,第34页。

[30]穆舜英、王炳华编:《隋唐五代墓志汇编·新疆卷》,天津:天津古籍出版社,1991年,第160页。

[31]向达:《唐代长安与西域文明》,北京:三联书店,1957年,第97页。

[32]李斌诚等:《隋唐五代社会生活史》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第296页。

[33]程林泉、张翔宇、张小丽:《西安北周李诞墓初探》,中山大学编:《艺术史研究》第七辑,广州:中山大学出版社,2005年,第306页。

[34]陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,《陈寅恪文集》之四,上海:上海古籍出版社,1982年,第71页。

[35]张庆捷:《太原隋代虞弘石椁浮雕的初步考察》,载巫鸿主编:《汉唐之间文化艺术的互动与交融》,北京:文物出版社,2001年,第20页。

[36]参见墓志原文。详见山西省考古研究所、太原市考古研究所、太原市晋源区文物旅游局:《太原隋代虞弘墓清理简报》,《文物》2001年第1期;荣新江:《隋及唐初并州的萨宝府及粟特聚落》,载《中古中国与外来文明》,北京:三联书店,2001年,第171页;罗丰:《一件关于柔然民族的重要史料——隋〈虞弘墓志〉考》,《文物》2002年第6期;林梅村:《稽胡史迹考——太原新出隋代虞弘墓志的几个问题》,《中国史研究》2002年第1期;余太山:《鱼国渊源臆说》,《史林》2002年第3期;周伟洲:《隋虞弘墓志释证》,载荣新江、李孝聪主编:《中外关系史:新史料与新研究》,北京:科学出版社,2004年,第249页。

[37]杨泓:《中国古兵与美术考古论集》,北京:文物出版社,2007年,第311—312页,原载《华学》第八辑,2006年8月。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。