(一)版本及相关内容

《口铎日抄》是明清时代流传最广的天主教作品之一,因而留下了自晚明至民国时代的许多不同版本,分别馆藏于巴黎国家图书馆(Bibliothèque nationale de France,Paris)、耶稣会罗马档案馆(Archivum Romanum Societas Iesu,Rome)[3]、梵蒂冈图书馆(Bilioteca Apostolica Vaticana,Rome)、上海徐家汇藏书楼、中国国家图书馆等处,另外,台湾中央研究院、北京大学图书馆等处也有不同版本的馆藏,其中巴黎国图东方文献部所藏版本最为丰富,包括古朗氏目录(Catalogue de Courant)7114—7119,其中有一二两卷本(7114)(见彩页)、[4]三四两卷的单行本(7118)、一至四卷本(7116)、一至六卷本(7117)和八卷全本,通过对这些版本的考察可以看到《口铎日抄》的完成过程。

《口铎日抄》的最早出版时间,应该在1632年,李九标在《口铎日抄卷之三纪事》中提到他自“庚午(1630年)之春,主启余衷,谬兴札记之役”,后因严赞化和颜维圣之提议,将之整理成卷,目的在“庶无负二友一片苦衷,且遍告同道诸友之均有是心者。俾先生言言诱诲,并作津梁;语语箴规,悉储药石,则吾党幸甚,小子尤幸甚。”可见此时李氏已出版了一、二两卷,稍后又出版了三、四两卷的单行本。在巴黎国图的一、二卷本中,仅有张赓的识和李九标的小引,[5]三、四卷本则无任何序跋。在1633年《口铎日抄第四卷小言》中,李九标提到“故因四卷之成,而并志之”,因此当时已出版了四卷本,之后又有了六卷本。此外,在不少现存版本的目录页中,后四卷都有“嗣刻”字样,如耶稣会罗马档案馆藏本中五、六两卷为嗣刻;北大图书馆藏本中五、六两卷为嗣刻,而七、八两卷更无始末年月,只有天数和所记则数;而1922年上海慈母堂重印版后四卷均为嗣刻。各不同版本中后四卷都有较大不同,可见《口铎日抄》的成书有一个相当长的过程,是经过不断的修订和加工而成的。

除了篇幅的增减和内容的修订,各版本中最大的不同是一些概念的变化。如对传教士的称呼,有些版本称“先生”,另一些版本称“司铎”;对天主教的称谓,有称“天学”和“圣教”之别;对宗教修炼,有称“焚香”和“立功”之别;这些变化显然与清初礼仪之争中对天主教名词的重新规定有关,在清初之后,先生、天学、焚香之类中国化或异教化的词汇被认为缺乏明晰的含义而改成宗教色彩更浓厚的、内涵与外延更确定的司铎、圣教、立功。这给研究者提供了界定版本时间的一种根据。

从记载的时间上看,“是集始于庚午(1630年)之春”,终于庚辰(1640年)5月16日,虽属“编年纪事之例”,但“是集所记,年不数月,月不数日,日不数时,大抵先生逢人敷宣,而所记之候则寡”,[6]时间跨度虽长达十年,但所记天数不过336天,共495则。

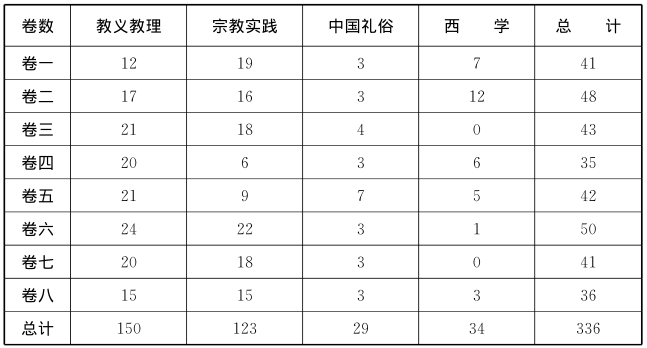

表3.1 《口铎日抄》时间、地点、则数表

续 表

从上表中看,各卷之间时间有长短不一的间隔。特别是卷七与卷八之间有长达近一年的空缺期。许理和认为这与福建教案期间传教士被驱逐有关,[7]但这也可能仅仅是记录本身的自然空缺。以卷6为例,只记载了1634年7月中的两天,闰7月的三天,12月的三天;1635年只有10月的4天;1636年有2月间的十天和8月间的四天,其中整个1635年仅有10月间几次记载,原因是可能是李九标居于家乡海口,并不常见到各位传教士,而卷六的分录者桃原陈景明、陈景耀、柯士芳只在艾儒略赴泉州时才能见到他,因而所记者甚少。有时,所记载的时间又相当密集,如卷2中李九标家乡海口建成新堂,艾氏于1631年7月30日到达,此后的8月1、3、8、9、10、11、13、18、20日都有他与教徒或教外人士谈话或主持瞻礼仪式的记载。可见《口铎日抄》虽围绕传教士而记,但记载的时间却是因记载者是否在场而定,即使是李九标、严赞化和颜尔宣,他们也并非常年追随传教士,而往往只是在传教士在其家乡传教时,才有较多机会接触并记录其言行。因此,这样的记录并不能完整地体现传教士在这十年中言行,而只能展示其中的一些片段。

从所记内容而言,前后也有很大差异。由于“集中或谈道、或析理、或旁参度数,为逐月札记,故不便别类分编”,[8]因此各卷内容混杂,具有随意性,很难将这495则谈话做准确的分类。每个条目的题名虽有“答”、“论”、“喻”、“释”之分,但“论”、“答”之中内容各异,因此无法据此分类,只能按各条目的内容差异,大致粗略地分为教义教理类、宗教实践类、中国礼俗类和西学类。这样分法虽然简单明确,但有两个问题:一是教义教理类和宗教实践类很难区分,传教士所表述的同一个内容可能既是教理又是对信徒灵修实践的指导,因此有必要将这两类进一步细分;二是同一条目下有时有数则,但内容大致相同,因此统计中只能按条目数而不按则数。

表3.2 《口铎日抄》内容总表(按条目)

上表中,对于中国礼仪和习俗的态度,在各卷之中都有相关的问答,内容主要涉及堪舆、择日、星占、祭祖等清初礼仪之争的相关问题,以及释道两教和其他民间宗教,条目的数量在各卷中分布并无明显差异。很明显,在利玛窦时期因合儒辟佛的传教策略所带来的质疑,仍然被不断地提出,但提问者大多是教外人士;而教徒们则更关注中国传统礼俗为何不能被接受等相关问题,如李九标本人就对辟堪舆之事甚感疑惑;[9]但1634年后,教徒的此类提问便不再出现,后三卷中提问者皆是教外人士,虽然条目不少,但皆是同一时间由同一人提问,包括卷6中的费中尊,卷7中周孝廉,卷8中的朱相国。这表示信徒们已逐渐理解并接受了传教士们对中国礼俗的批判,自觉地遵守教规,而不再对此有所疑惑。(https://www.xing528.com)

西学部分,主要是有关天文、地理等西方自然科学的问答,也有关于哲学、语言文字一类的人文问题。可以看出,后三卷中这类问题明显减少,这也许是由于随着时间的推移,教徒们更多地直指宗教问题,而不再视西方文化为异物而充满好奇之心了。在西学问题之中,前两卷及末卷所涉及的内容主要关于天文地理及自然科学,如日月星辰之运行等等,而其他数卷则完全不同,多为中西文化差异之类,这显然与提问者的兴趣指向有关。值得关注的是:卷1、2、8中的提问者皆为李九标,这表明李与徐光启、王徵等稍早期的上层士人信徒一样,对西方科学具有强烈的兴趣,因此向传教士们提出诸多此类问题并记录下来,而福建的其他中下层士人信徒对此并无特别关注。

《口铎日抄》中最重要的内容,主要由教义教理和宗教实践两部分组成,显然出版本书的主要目的就在于解答教义教理和指导教徒的宗教实践。在各卷中这两大类的条目数大致均衡,这表明十年中对天主教的学习和实践始终是福建天主教社群最关注的问题。然而在各种教义之中,中国士人对哪些最难把握,在各种宗教实践活动中哪些更受重视,却因时因人而不同,必须再加以深入的考察。

教义教理部分是《口铎日抄》中最重要的主题,占据了全部336个条目中的150个,主要包括各种教义问答和传教士的布道。由于布道多发生于瞻礼日,布道内容与瞻礼日内容相关,而与福建教区的具体情况往往并无直接联系,许理和认为其布道内容应与西方同时期的布道内容相似,[10]因此不作具体分析。而教义问答则代表了当时福建教内外人士对天主教的理解和困惑,通过对所提问题的分析可以看出天主教传播在十年之中的进展情况,其中主要包括天堂地狱、灵魂肉体等宗教理论,也有三位一体、降生复活、道成肉身等基本教义,还有传教士所讲述的各种天主教异迹故事等等。

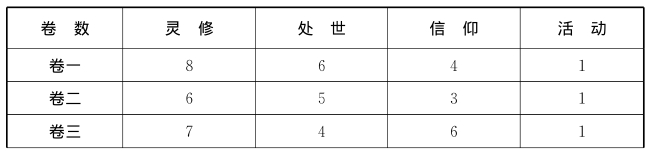

表3.3 教义教理相关内容表

从上表中可见,对传教士布道的记载在后几卷中明显多于前几卷,特别是在末三卷中,所记载的布道共有36个条目,大大高于前五卷的18条,在整卷内容中所占的比例也远高于前几卷。其原因可能来自几个方面:首先,这十年中天主教在福建处于蓬勃发展期。随着教徒人数的不断增加和教堂的不断建设,天主教活动必然越来越频繁,被记载的布道次数相应增多;其次,传教士的活动和交往对象有了很大的变化。随着地方化和中下层化,传教士们特别是艾儒略完成了其从一个学者到使徒的身份蜕变,其活动领域从学术界淡出,而专注于纯粹的传教事业;[11]再次,作为记录者的福建士人教徒对天主教的理解也逐渐深刻,其兴趣点也有所转移,从广义的西学走向了天主教本身,因此对布道更为重视。另外,由于李九标等教徒长期追随艾儒略,对其语言习惯和布道内容越来越理解,从早期觉得“难于忆记,故兹不尽载”[12]到渐渐能够记录下来;这些都可能使得《口铎日抄》中对布道的记载越来越多。当然,各卷的记录者不同,他们大多只在自己的家乡附近陪伴传教士,而并不随之赴各地传教,因此,他们所记录的传教士的活动具有偶然性,例如卷6中1636年2月间艾氏在桃源,正值耶稣受难日,围绕相关主题的有多次布道的记载。

相比布道,更多记录则是关于教义教理的问答。问答多在教徒和传教士之间展开,主要是教徒提问传教士回答,有时传教士也会提问要求教徒回答,然后再加以总结点评。特别是最后一卷中,艾氏与诸教友论道,分别向八位教徒提问,体现了福建教区教徒们对天主教的认识越来越深入。有时,提问者也有教外的亲教士人,包括礼部侍郎、隆武朝大学士朱继祚。教义教理问答往往随人随事而发,因而涉及天主教理论的各个方面。从上表中可以看到,中国士人最关心的问题仍然是基督论的问题。对于中国士人来说,三位一体、降生救赎、道成肉生这类问题在中国传统儒家背景之下皆难以理解,因此在各卷之中,都有这类问题提出。然而值得注意的是,在前几卷中的提问者多是教徒,如李九标兄弟对降生救赎表示“觉有未安者”,[13]林一俊与艾儒略反复讨论三位一体之意,[14]然而在后三卷中,提问者却多是教外人士,如卷七中相关条目共四条,提问者同是来访的周孝廉,主要的问题是如何证明耶稣之为天主。[15]这一差异至少可以说明:随着时间的推移,教徒们已不再困惑于这些问题,而更多关注于切实的宗教实践。赏善罚恶或天堂地狱也是问答中出现较多的主题。由于这一主题在佛道两教中也极为常见,因此特别得到中国教徒的关注,李九标在《励修一鉴》下卷中收集了大量天主教异迹故事,其中许多涉及天堂地狱及最终审判。巴黎国家图书馆另有一名为《天主审判明证》的佚名作品,[16]描述《口铎日抄》作者之一的颜尔宣之父颜魁宾在病中梦见地狱审判的过程,谢和耐认为这些故事都颇具佛教色彩,体现了福建民间对天主教的误解而使之流向迷信或异端。[17]然而在《口铎日抄》之中,却看不到这种倾向,从严赞化和李九标与传教士的对话中来看,他们对天主教赏罚的理解应该是相当正统的。人性和灵魂也是教徒们关注较多的问题。艾氏的《性学觕述》从西方传统出发专门论述这一问题,与儒家传统的人性论颇有差异,[18]由于这不仅关涉到儒家学统的根本,而且也是宋明理学的重点,因此教徒们围绕人性的善恶,率性与克性,灵魂和肉体等向传教士们提出了诸多问题。除此之外,天主教异迹、礼仪、原罪、天神与魔鬼等问题在教义教理问答中也占了不小的篇幅。

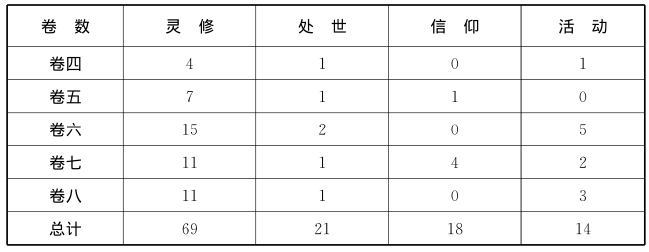

表3.4 宗教实践内容分类表

续 表

宗教实践是《口铎日抄》中仅次于教义教理的重要部分。其内容十分复杂。主要包括灵修、处世、信仰与活动。灵修是通往天主教的灵性之路,祈祷、默想、敬主、诵经等等都是灵修之法,可以说它是构成教徒们宗教生活的主要因素,因此,关于灵修的方法的问题占据了宗教实践大半条目。尤其是在后几卷中,灵修问题所占的比重显然要大于前几卷,这表明教徒们在这十年中对此越来越关注。其中,关于“书”的主题常常出现,从“书宜熟玩”、[19]“书宜广译”、[20]“读书之法”[21]到“天学诸书为性命之神药”,[22]所说的“书”当然仅指天主教书籍,然而这也体现了《口铎日抄》所涉及的教徒群体的特殊性。艾儒略并且鼓励李九标等人“著书以明圣教,凡有心有力者,皆可勉而能也”,[23]这表明书籍在这一群体的灵修生活中意义重大,他们将读书和著书视为天主教修炼的重要方法。与灵修问题的逐渐增多相比,处世问题在后几卷中则越来越少。如何对待世俗生活,如何处理入世与出世的关系,关系到儒耶之争,也是中西文化冲突的焦点。例如对现实中富贵贫贱如何理解,如求取功名和潜心修道的矛盾,再如纳妾问题,等等,都是儒家士人教徒面临的现实难题。然而在1633年之后,这类问题的记载就相当少了,甚至像纳妾这类曾引起过巨大争议的问题在《口铎日抄》中也不再被提及,这可能表示无论是教徒或者亲教人士,他们对天主教的教规已非常熟悉,因而不再有什么疑问了。信仰类中既包括劝化慕教者受洗入教,也包括信徒们进一步坚定信仰的问题。在后五卷中,这类问题明显减少,卷七中虽又出现四条,但内容多是传教士与教徒感叹在某地传教之难,信徒之少,[24]或者是议论某孝廉欲使其昆弟从教而自己否,[25]又或者教育信徒们要积极引导整个家族入教;[26]多已不再关涉对话者本人信仰是否坚定的问题。由此可见,这些士人教徒在受洗之初可能对天主教本身并无深刻的理解,而是在入教之后逐渐确立信仰,成为虔诚的信徒的。与以上内容相一致的是:教徒们自发的活动则不断增多,包括建堂、结社等等。建造和修饰教堂往往并非由耶稣会出资和组织、而是由当地教徒们集资完成的,《口铎日抄》中相关条目共有三处,涉及海口、龙浔(泉州德化)、龙江(福清)之建新堂,在新堂落成后,传教士往往会赴当地主持仪式,并驻留一段时间。捐资建堂被视为为主“立功”之事,艾儒略曾以山西段袭在其所建之堂被毁后不灰心、不怨尤,又出资再建一堂之事鼓励李九标努力建功。社团活动也是教徒们自行组织的,在《口铎日抄》中提到的有就善终会、仁会、贞会、主保会和圣母会。从这些会社的名称上可以看出其目的各有不同,但总体上都与互相帮助,共同修习天主教有关。会社成员常自称“社弟”或“教会弟”,[27]体现了他们对天主教徒身份的认同感是有明确的自觉的。

总体而言,《口铎日抄》虽在体裁上“窃效编年纪事之例”,[28]但它绝非一部严谨的历史作品,它并不能完整地反映1630—1640年间耶稣会福建教区的全貌,甚至无法全面地展示艾儒略本人在这十年中的行迹与话语,因而显得零乱和随意:从时间上看,它并非是逐日逐月的完整记录,而有大量的空缺;从内容上看,十年之中仅有数百次对话被记录下来,而大量的布道、仪式和对话并没记录。然而,也正是由于其非正式性,使之体现出独特的历史价值:所有的对话都由福建士人教徒记录,由他们自己编辑较订和出版,代表着他们的兴趣和价值取向。[29]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。