小结——“白”与“红”的幻想

红灯教的造反,是在现存体制的秩序动摇或空洞化之中,以作为体制的秩序中坚的清朝公权力、地域精英层的背信弃义(偏袒教会自不必说,就是默许也会被基层社会认为是背信弃义)为发端,广大的非精英层将自己定位于“中心”位置,试图亲手实现(他们认为的)传统的、正统的秩序的运动。非精英层为将自己作为传统的正统的化身,其形式的来源有二:一是白莲教系民间宗教,一是由地域精英举行的降坛、扶乩。前者培育起来的“刀枪也不能伤害圣我”的幻想,经改造植入异变的思想体系中后被继承了下来。与白莲教系民间宗教的“因是母神之子”而圣化自我不同,在红灯教造反之中,因以关帝为首的诸神的附身而出现了神我。而诸神附体的始作俑者,恰恰是由地域精英主持的降坛、扶乩。就是说,红灯教的造反运动,无非是以边缘化的白莲教宗教思想以及处于秩序中心地位的精英层的祭祀为基础塑造而成的观念,与因耶稣教会的出现导致清末急剧的社会变革遭遇时碰出的火花。

红灯教内含的指向性,是以关帝为首的诸神降临凡间,在凡间继续重建传统的秩序——即如果将其概括为下降箭头的话,白莲教系民间宗教内含的箭头则完全相反。前章已经谈到,白莲教系民间宗教的基本原理是溯源性(上升箭头),即追求回复迷失的始源圣性、消解现存的秩序、回归于母。急剧而强大的统合压力在移民社会的定居过程中发生作用时,这种运动为抵抗压力而出现于周缘。这是由于不得同化于统合压力所指示的方向,或由处于形成的统合底部的集团所承负,通过“融解于现存一切源初的混沌”之类的说教向现状提出的异议。白莲教系民间宗教对“母”的信仰,与溯源的方向性紧密相关。“母”完全是由此派生而来的源初清澄性的表象,“白”色无非是其可视化的形象而已。

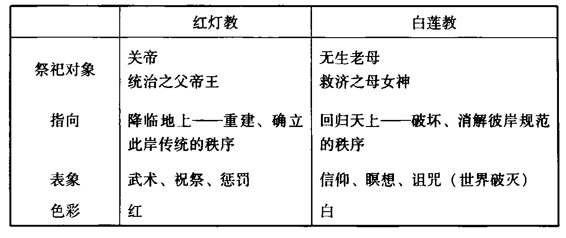

那么,在红灯教造反之中,“红”代表了怎样的意义呢?这是出现在地上的关帝——作为父亲的帝王所带来的传统的秩序、武术、祝祭的表象。相田洋曾明确指出,“红”的标志——红巾的服饰,是宋代以来,由“义”缔结的武装集团一脉相承的传统,[39]即“红”所暗示的是不可玷污的赤诚(由无私、正义、沸腾的热情等属性体现出来),因而或许“义”与“武”在盟约集团之中作为一体感的一种类型而被选取。以关帝为核心,以实现传统的秩序这种“正义”为志向的红灯教运动,可以说是完全具备了历史上所形成的涉及“红”的理念框架。表37归纳了“白”与“红”所代表的意义。“白”所承负的是回归于母、秩序的解体,“红”所承负的是帝王的降临、秩序的重建。

表37 红灯教与白莲教中“红”与“白”的意义

附带说一句,大家都知道,在戏剧以及庙宇的塑像中,为大众所喜爱的关帝,脸色就选取了红色。在红灯教造反世界中所共有的“红”色,肯定会让人直接与关帝及其“赤心”产生联想。另外不容忽视的是,“红”与传统的祝祭相伴随的事实。诸神降临这种非常之态,对脱离于传统秩序者的惩罚,秩序的再生与确立,这些主题都酷似祝祭的场景。关于这个问题,重庆府大竹县的反耶稣教运动,提供了一个意义深长的事例。大竹县的龙水镇,于1886年(光绪十二年)、 1887年(光绪十三年)、1890年(光绪十六年)对教会进行了三次打击,成为了余栋臣之乱的先声。而这三次打击,都发端于旧历六月十五日。[40]这一天是龙水镇最盛大的祭祀——灵官会的日子。由祭祀的喧嚣、亢奋、无秩序产生的对教会的惩罚意愿,以恰如自然而然的形式爆发出来。关于祝祭与红灯教造反、反耶稣教运动在理念上的关连,随着对个别事例的搜集、探讨,拟作今后的研究课题;这里所要提出的是,“红”对宣告要复活传统秩序的红灯教来说,是再恰当不过了。

红灯教造反的前夜,四川向云南、贵州的移民大潮引起人们的关注,四川地域社会已经不是新的秩序形成的容器——即明白无误地显示了移民社会的终结。

注释

[1]饭冢朗译、巴金著:《家》上,第127页,岩波文库。

[2]关于清末四川的政治、经济的情况,请参阅:西川正夫:《四川保路运动——其前夜的社会状况》(《东洋文化研究所纪要》四五,1968) ; 隗?涛他编:《四川近代史》(四川省社会科学出版社,1985) ;王笛:《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究(1644~1911)》(中华书局1993)等。

[3]四川人民出版社,1982。

[4]张力:《四川义和团运动》第38页。

[5]四川省档案馆编:《四川教案与义和拳档案》(四川人民出版社1985),657页。

[6]中国第一历史档案馆编:《义和团档案史料续编·下·附编》(中华书局,1990,第1980页)。

[7]西川正夫:《四川保路运动——其前夜的社会状况》(《东洋文化研究所纪要》四五,1968);张力:《四川义和团运动》。

[8]关于反基督教运动为红灯教造反的一个侧面,张力、刘鉴唐所著《中国教案史》(四川省社会科学出版社,1987)中有详细的论述。西川正夫也在《四川保路运动——其前夜的社会状况》(《东洋文化研究所纪要》四五,1968)的论文中,整理了光绪元年至宣统二年间爆发于四川的暴动,摘录了选取基督教会、公局等作为攻击对象的事例。

[9]《钦定剿平三省邪匪方略》卷十。

[10]中国社会科学院历史研究所清史室、资料室编:《清中期五省白莲教起义资料》(江苏人民出版社,1981)第一册第85~86页。

[11]中国社会科学院历史研究所清史室、资料室编:《清中期五省白莲教起义资料》第一册第83页。

[12]中国社会科学院历史研究所清史室、资料室编:《清中期五省白莲教起义资料》第一册第82页。

[13]中国社会科学院历史研究所清史室、资料室编:《清中期五省白莲教起义资料》第五册第2页,聂杰人供述。

[14]滨岛敦俊在《嘉靖马道人小考》(《史朋》三,1975)中对这次造反作了介绍。后来他在《明代江南农村社会的研究》(北京大学出版社,1982)中又进行了探讨。关于造反的性质,夫马进也在《明代白莲教之考察》(《东洋史研究》三五——一1976)中进行了探讨。

[15]姚士麟:《见只编》下。参阅上述诸文。

[16]《义和团源流史料》(中国人民大学,1980)第41页:“今岁九月以后交白洋劫,行教之人劫数到时,老教首送给白布小旗一面,插在门首,可以免遭杀戮。”

[17]中国社会科学院历史研究所清史室、资料室编:《清中期五省白莲教起义资料》第一册第105页,惠龄、富志那奏:“见有一贼,手执白旗,向炮指划拜舞,似施邪术。”

[18]夫马进:《明代白莲教之考察》(《东洋史研究》三五——一1976) 。

[19]《义和团源流史料》(中国人民大学,1980)第42页:“我们推算天书,弥勒佛有青羊、红羊、白羊三教。此时白羊教应兴,众人说我是太白金星下降。”(https://www.xing528.com)

[20]《义和团源流史料》(中国人民大学,1980)第44页。另外,以“白”为象征的白莲教系宗教造反的例子,本章在嘉庆白莲教造反之外,特别列举了明末马道人之乱、林清、李文成之乱的例子,当然不止这些事例。其他如乾隆年间身裹“白布”的马超柱之乱、清末贵州头缠“白布”的号军暴动等。关于马超柱之乱,请参阅铃木中正的《清朝中期民间宗教结社及向千年王国运动的倾斜》(《千年王国民众运动的研究》,东京大学出版会,1982);关于围绕号军暴动的民间宗教教派及史料,参阅佐藤公彦:《清代白莲教史的展开》(《续中国民众的反乱世界》,汲古书院,1983)。

[21]泽田瑞穗:《校注破邪详辨》(道教刊行会,1972)第38页:《明证地域宝卷》。

[22]泽田瑞穗:《校注破邪详辨》(道教刊行会,1972)第94页在《护国威灵西王母宝卷》中有“西王母即无生老母化身”的例子。

[23]泽田瑞穗:《校注破邪详辨》(道教刊行会,1972)第45页。

[24]泽田瑞穗:《校注破邪详辨》(道教刊行会,1972)第96页。

[25]关于各地的十全会,有以下的资料:

定远县

“各乡士绅,亦捐私赀,设体仁局、十全会诸善举……其最有实济者,莫如飞龙乡之十全会。”(民国《武胜县新志》卷六《礼俗》)

大竹县

“竹邑十全会近颇盛行,条目不等。有为施孤贫、施药材、济急难、助义拳、施寒衣、施棺材、完婚姻、全名节、施茶水、点夜灯十项者。有为养孤老、置义冢、施棺木、设宣讲、济医药、施稀粥、发寒衣、补桥路、收字纸、培古墓、扫孤坟、施灯烛、济穷乏路费、施火钵窑灰十余项者。筹款之法,有直捐田产者,有集金购业者,有捐赀若干、派分十年缴楚,每年又分两季或四季缴纳者。计乡场约有二十处。”(民国《大竹县志》卷十一《慈善》)关于合州、达县,请参阅第四章。

[26]关于安县的十功会,民国《安县志》卷十三《建置》记载:“河坝场十功会,由光绪二十六年场绅陈其铭……等,倡首捐资……作慈善事。……十会条规,一育婴,二恤嫠,三送药,四施衣,五救荒,六拾骸,七宣讲,八惜字,九助读,十放生。”

[27]民国《达县志》卷九《礼俗》记载:“十全会,民国十年辛酉春仲成立,附设关岳庙左厢。”

[28]武内房司:《清末四川的宗教运动——扶鸾、宣讲型宗教结社的诞生》(《学习院大学文学部研究年报》三七,1990) 。

[29]例如民国《大竹县志》卷三《祠祀》记载:“王爷庙二,一祀镇江王爷杨四将军。”

[30]丁治棠:《晋省记》(收入《丁治棠纪行四种》,四川人民出版社,1984)。所引在第171页:

“又闻温江县多失小儿,获其贼拷之,乃卖与天主堂,权儿轻重,每斤肥者给价八钱银,瘦者银六钱,如卖羊豕然。实蒸而食之,以人补人也。众得其情,皆切齿,遂鸣团送官。官以事关洋教,掷不问。众大哗,乃私杀盗儿贼,脔割之。又哄言将杀洋鬼,以泄其忿。”

[31]例如里井彦七郎、小野信尔《十九世纪中国的仇教运动——对殖民地主义的抵抗》(《世界历史》十一,筑摩书房,1961)等。

[32]张力、刘鉴堂:《中国教案史》。

[33]关于育婴堂的婴儿死亡率,可参阅夫马进所著《善会、善堂的出发》(《明清时代的政治与社会》,京都大学人文科学研究所,1983)、 《清代育婴堂的经营态与地方社会》(《东洋史研究》四五—三,1986)等。

[34]四川省档案馆编:《四川教案与义和拳档案》(四川人民出版社1985),第329页。

[35]四川省档案馆编:《四川教案与义和拳档案》(四川人民出版社1985),第336页。

[36] 《丁治棠纪行四种》(四川人民出版社,1984),171页。

[37]四川省档案馆编:《四川教案与义和拳档案》(四川人民出版社1985),第765页,光绪二十八年九月二十三日。

[38]对光绪二十八年侵入重庆府的“顺天教”,有“以打富济贫为名”之说。四川省档案馆编:《四川教案与义和拳档案》(四川人民出版社1985),第757页;《重庆府为顺天教李青山起事转知各属协堵行》,光绪二十八年九月八日。

[39]相田洋:《红巾考——中国民间武装集团的传统》(《东洋史研究》三八—四,1980)。

[40]关于余栋臣之乱,参阅铁山博:《清末四川的半殖民地化与仇教运动——以大足仇教斗争为例》(《历史学研究》五二九,1984);张力、刘鉴唐:《中国教案史》(四川省社会科学出版社,1987)等。又,胡齐畏:《大足人民反洋教斗争》(《大足文史资料选辑》二,1986)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。