二、局士的肖像——公局的继承者们

1.同治年间

道光年间成立的六政局、三费局,到了不久之后的咸丰末年至同治年间,其资金因局士的滥用、挪用而迅速地名存实亡,开始面临危机。致力于公局改革的是秦国聘:

秦国聘,字尚宾,州来里三庙场人。……国聘为人尚俭素,善居积,苟非义所在,一钱不妄取与。初受祖遗田不十顷,晚年乃百顷以上,十倍其初。……育婴、恤嫠、孤老等局……咸同之际,管理非人,百弊丛生,渐即颓废。同治中,公举国聘,充任局士,以次整顿,稍就清厘。旧有名额,一切复故。乃更倡立同善堂于州城,每岁终时,查有贫病不能起者,私给钱文,以资急救。……又于本场及龙凤、万寿两场,各兴一十全会,月给孤贫钱米数十名,冬施寒衣,岁数百件。及病施医药,荒设平粜,培修古庙古墓,宣讲诵经,一切济人利物之举,知无不为。

——民国《合川县志》卷四十八《乡贤》

如在上一节中所提及的,秦氏与李天举、李玉如父子一样,都是出身于湖南永州府零陵县孝悌乡的移民,可能此前就与李氏有所接触。没有科举身份的秦国聘能够出任局士,原因之一,恐怕就是来自孝悌乡的这个同乡的纽带。在秦国聘的事迹中引人注目的是,在几个场镇设立了十全会。他自秦氏族居地三庙场为始,在邻近的龙凤场、万寿场设立了十全会组织,以救济“孤贫”。关于十全会,将另行探讨,想来它与州县之中的公举(例如合州六政局)一样,是以场镇的地域福利事业为目的的慈善组织。

自局士退归之后,在乡镇兴办福利事业的不止是秦国聘一人。同样于同治年间出任公举首士的王三泽(贡生)于退归之后,在族居地尖山场兴办了十全会等福利事业。据载,王氏早在明末即移民四川岳池县,后于明末清初的动乱之际避难贵州遵义,康熙年间再次入川。[18]即他与此前所提及的公局参与者不同,归入了明代移民的范畴,但他的原籍与刁贵业一样,同为湖北黄州府麻城县孝感乡:

王鸿绪……子三泽,字雨亭……后被举为州局首士。……历管育婴、三费,清厘夙弊,声望翕然。满届退归,兴办本场十全会、惠民局、振火、救荒等善举。……晚年专意敬宗收族……特划公田若干,为祠堂、谱牒费。数年宗祠落成。……光绪初,知州黄华镐以“学行可风”四字榜其门。

——民国《合川县志》卷四十八《乡贤》

王三泽在尖山场不仅设立了十全会,还创设了惠民局、振火(防火组织)、救荒等各种事业。其中就惠民局要进行一些说明。在清末的合州,州城汛署的把总及厅署的吏员每年都要巡查一次各乡的团练,每次乡民都必须把所应承担的巡查的“夫马”费用缴纳给汛、厅两署。惠民局购置场镇中的街房,以其出租费用于汛、厅两署的夫马费,以免直接向乡民摊派。[19]即如果把十全会看作是场镇中的六政局的话,那么,代支地方行政事务所需费用的惠民局,可以说就是场镇中的三费局。

2.光绪年间

光绪年间,公局的运营再次陷入危机。其中原因之一,当然与恶劣局士的“挪移”等有着脱不开的干系,此外在其架构中也存在着问题。设立公局的初衷,为的是要填补僵化的王朝国家的“原额主义”行政、财政体制与不断膨胀的地方社会之间的空白。然而公局成立之后,地方行政所需费用不断增加的话,也必将突破原定公局财政的框架。在清末的混乱之中,官员的移动频率因团练的组织、维持以及镇压造反等而加剧,结果就是不断地要求地域补充新的行政费用。这样,除了局士的“中饱”,还出现了因其他更为紧急、重要的事项而不得不挪用以前设定的公局的财源、设施的现象。例如清末至民国时期,育婴堂公局的命运如何呢?

征收局……旧为育婴堂。后移婴儿堂外,听其家中自育,其堂遂为三费、宾兴、书院、学务、津捐等局共有。而育婴堂首士,仍居其中,故沿称育婴堂,或曰三费局。

——民国《合川县志》卷三《建置》

育婴堂的婴儿全部移至堂外,道光十四年作为“育婴堂”修建的建筑,后来成为陆续设立的各公局局士的办公室。而清末的局势如果说需要新的地方行政的弥缝——也即创设新的公局的话,这些公局的办公设施也是必要的。为此所选择的,并非是需要费用的创建新设施,而是转用既存的育婴堂设施。

应对这种事态的措施有二:一是扩充公局的财源。光绪年间,合州引入从猪肉交易之中抽取税金即所谓的“肉厘”,来充作团练费等地方行政的诸经费。[20]在公局财政因实际情况不断膨胀的同时,就是清除寄生于公局的“局蠹”。即另一个措施就是看来极为平常的整顿公局的运营和精选局士。

光绪年间的公局整顿,是在由北京返乡的编修蒋璧方(进士。蒋氏的移民年代不明,原籍为湖南靖州府会同县)的倡议之下进行的。这个时期担当实际事务的是最早选出来的周凤鸣(周氏的移民年代不明,原籍为湖南永州府零陵县孝悌乡):

周凤鸣,字理斋……州东里黑天池人。积学能文,累应童试不售,援例以国学预乡荐,亦不得志于有司,乃绝意功名居家。……被推择为太和场乡总,辞不获。始任事,一意排解,有以鼠牙雀角投理者,必委宛调停,期无诉讼乃已。其恶少顽劣、作奸犯科、害马乱群之事,则亦破除情面,呈请法制不贷,故乡人敬畏之……则曰:“宁受官刑,勿为周君唾弃,将不齿于人类矣。”……光绪初,蒋璧方编修自京归,痛除局蠹,去久旧局士,以乡里衿粮有声望、无习气者充之。凤鸣首膺其选,管理三费,兢兢自守,局弊为清。

——民国《合川县志》卷四十五《乡贤》

绝意仕途家居的周凤鸣被推举为“乡总”,致力于调停、仲裁太和场地域社会的纷争。他以其实绩,作为有“声望”的“衿粮”,出任州城的局士。不过应予留意的是,周氏的原籍与李天举、李玉如父子、秦国聘一样,都是湖南永州府零陵县孝悌乡。

为了更为准确地描绘出局士肖像的轮廓,下面列举在光绪年间承担公局再建之任的又一人物——胡培森的传记:

胡培森,字芗林……州永里沙溪庙人。……父玉堂,以刚方正直有闻于时,尤善排解纷难,乡里因有“宁求胡公理处,不向官府起诉”之语……光绪五、六年间,总督丁宝桢创办积谷,按亩加派,多致失平,怨咨大起。培森挨户调查,无苛无滥,匝月而办。官异其敏,民服其公。……其后,历管津捐、三费诸要局,力除积弊,涓滴归公。同人或有法外苛求,则面斥之不少徇,州局为之一清。

——民国《合川县志》卷四十八《乡贤》(https://www.xing528.com)

胡氏的先世于清初由湖南宝庆府武冈州移民沙溪庙。胡培森之父玉堂,致力于乡里纷争的调停,甚至有“宁求胡公理处,不向官府起诉”之誉。而且胡培森也在光绪年间进行的“积谷”事业中大展拳脚,因此而以官、民双方的赞誉为背景得选局士,脱颖而出。

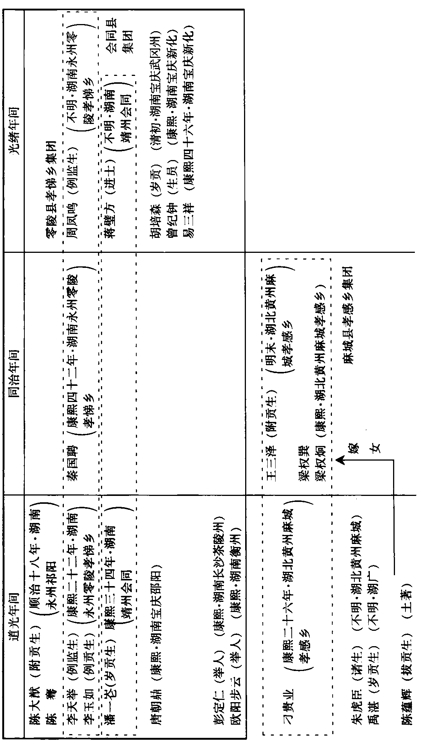

以上,探讨了道光年间至光绪年间的六政局、三费局主要局士的活动情况。除此之外,又增加了其他几位局士,包括他们的大概活动时期、出身地等情况,都列于表36中。

根据表中内容及上面的考察,且将局士的肖像描绘如下。

表36 合州六政局、三费局局士

(1)局士分别接收知州的邀请,或者由地域社会公举,作为州的行政之一部分而组建的“公局”行政、财政体制的中坚,登上了历史舞台。然而考察一下道光年间以后六政局、三费局的主要局士的原籍、移民年代,可以发现一个明显的倾向——联系局士的几条纽带。

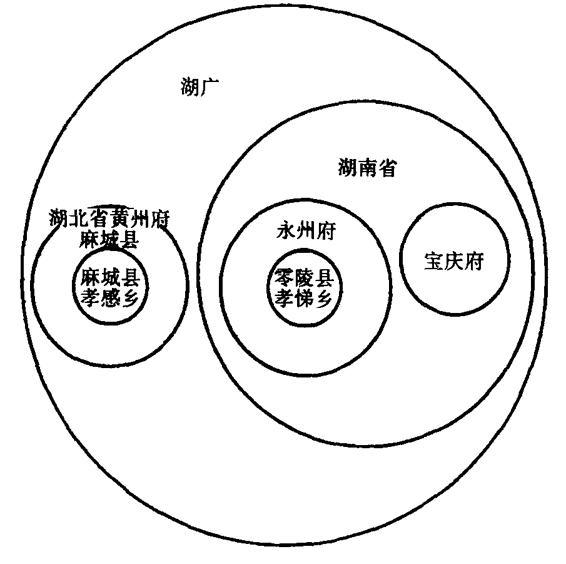

在道光、同治、光绪年间的公局中,作为实际的责任人执掌局务的李天举、李玉如父子、秦国聘、周凤鸣,如前所述,原籍都是湖南永州府零陵县孝悌乡——出身地甚至连乡都完全相同。与时间轴并行所显现出来的参与公局者出身地的相同性,还包括了如潘一 与蒋璧方(蒋璧方虽然没有作为“局士”直接参与局务,但他主倡公局的再建,对局务予以极大的关注)同出于湖南靖州府会同县的同“县”,或者如唐朝鼎、胡培森、曾纪钟、易三祥同出于湖南宝庆府的同“府”等多种。如果零陵县孝悌乡集团再加上陈大猷、陈骞的话,就可以构成湖南永州府的这一同一性。而以上所有的人再加上彭定仁、欧阳步云的话,就构成为湖南省的这种全“省”范围的同乡集团。以笔者之考察,这个同乡集团成为六政局、三费局参与者中压倒性的多数。

与蒋璧方(蒋璧方虽然没有作为“局士”直接参与局务,但他主倡公局的再建,对局务予以极大的关注)同出于湖南靖州府会同县的同“县”,或者如唐朝鼎、胡培森、曾纪钟、易三祥同出于湖南宝庆府的同“府”等多种。如果零陵县孝悌乡集团再加上陈大猷、陈骞的话,就可以构成湖南永州府的这一同一性。而以上所有的人再加上彭定仁、欧阳步云的话,就构成为湖南省的这种全“省”范围的同乡集团。以笔者之考察,这个同乡集团成为六政局、三费局参与者中压倒性的多数。

此外,局士之中原籍为湖北的有四人(刁贵业、王三泽、梁权巽、朱虎臣),并且全都出身于黄州府麻城县,而刁贵业、王三泽、梁权巽三人的原籍则同为麻城县的孝感乡。

当然,这里所列举的局士,不过是作为在道光年间至清末这一较长时期里承担六政局、三费局局务的无数局士之中特别杰出者,并在地方志的列传之中留下了一些事迹。然而在20例样本中所明显体现出来的倾向是,局士可能是在同乡集团之中选择继任。上升为地域精英的移民宗族群之间缔结的同乡结合,在定居地开始发挥承负地域社会的问题的职能。不过在他们之间所存在的“同乡”性,并非是一种完结的、绝对的结构。如图11所示,每一个圆——同乡性由乡、县、府、省等重叠的结构所联系,并由开放性的“湖广”这种更大的圆联合了起来。在与公局有关的20例中,除了土著陈蕴辉之外的19例被包含在这个大圆之中(土著陈蕴辉也通过通婚关系与之间接地有了关系)。[21]

图11 合州局士中的同乡性

清末建于州城之内的湖广会馆,成为召集州内各地的绅粮讨论“公事”的场所:

……路东有禹王宫,一称湖广会馆,楚籍客民所崇奉。……议州大公事,则集此。

——民国《合川县志》卷三《建置》

既然讨论的是州的“公事”,那么与会的绅粮就不一定非得是湖广籍的了。然而据已明晰的事例,考虑到几乎所有的局士都是湖广籍,也就会明白“公事”在湖广会馆集议所能产生的结果。即在公局出现之后,寻求地域精英参与行政的合州地方行政,事实上加强了对以湖广会馆为联络点的湖广出身的移民地主的依赖;另一方面,也可以这样认为,在行政依存加强之下的湖广同乡结合,作为应付地方行政的依托,是以“州”这个人为的空间为范围,网罗出身湖广的地域精英组成的。

(2)总结一下局士是基于怎样的资格而作为州城公局的中坚登上历史舞台的。他们拥有财富自不必说,更由于在场镇的地域社会之中的声望(列传中往往把“排解”[调解]或者慈善行为乃至地域防卫之际所表现出来的公正、有能力等作为声望的依据),而被推向州行政的中心。即要选任局士,除了地域社会和官府两方面所寄予的期望和认可之外,不需要其他的资格。例如科举身份也不是成为局士的要件。除了蒋璧方之外的19位局士中,考中举人的只有在公局草创期参与的彭定仁、欧阳步云二人。想来如刁贵业、唐朝鼎、秦国聘、易三祥等一样没有科举身份者当然也不会是少数。即便如此,也并不妨碍绅粮成为局士。

或许也可以这样说,所谓公局—绅粮体制,是将作为地方行政的参与者——绅粮从不过是在地域社会中有声望、经济地位优越的“粮户”的身份中分离出来,使之在承担行政费用的同时分与威信的体制。

如前所述,移民社会人口的激增、社会的膨胀与僵化的行政、财政体制的龟裂,正是公局产生的契机。这种龟裂,对以科举身份乃至由此获得官员地位为目标的移民的上升战略也具有极大的意义。即便因人口的流动而导致均衡发生了变化(四川表现为人口的激增),州县的学额也不那么容易因此而产生连动。在这种情况之下,不必说官员地位,就是获得其前提条件的科举身份,相对也增加了难度。

公局—绅粮体制对最终没有获得官位、科举身份的地主阶层来说,可以说是给予了替代的威信和社会身份(不是国家身份,只是为州县政府及地域社会所认可而产生的优越性)。公局在双重意义上成为化解清末地域社会结构性矛盾的缓冲器。

(3)许多局士不仅在州城公局,而且在场镇地域社会或宗族之中作为各种“善举”的主力而活跃着。其典型,不妨看一看创设了可称之为场镇公局的十全会、惠民局等的秦国聘、王三泽等人。而且还有如刁贵业、王三泽者,在更小的范围——同族(宗族)之内建立、维持宗祠、家塾的例子。

如在本章的开头所谈及的,民国《合川县志》将有关公局的事项都归纳于“公善”之中。或许在当时的观点看来,创设宗祠、家塾也好,参与十全会、公局也好,同样是作为体现规范秩序的向“善”的表露而被认可。即不论是宗祠、家塾也好,十全会、公局也好,其差异不过就在实现“善”的志向的对象是“族”,还是“场镇”的地域社会,或者更为广阔的“州”的地域社会。当关注其动机时,我们就会发现,这三者不是由以“善”的规范意识为核心作同心圆延展开来、不可分割的连续体吗?下面我们把目光从公局的表象上挪开,进一步来探讨这样的问题:参与公局者们的意识,以及作为伦理世界观化身的公局是怎样的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。