一、合州公局的发轫

1.移民社会——合州

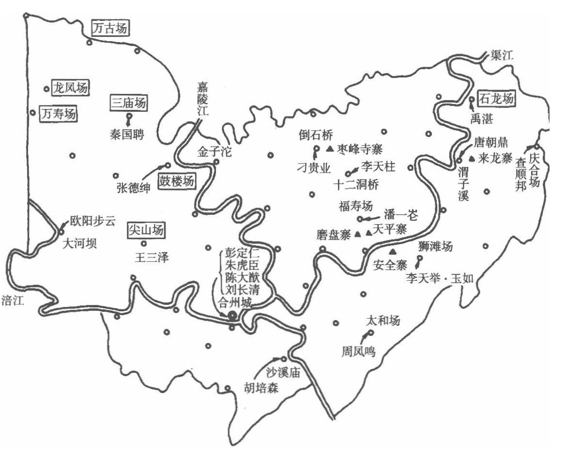

合州位于重庆以北沿嘉陵江上行约60公里处。恰如进入民国之后改称合川县所意示的,因州城近郊的嘉陵江以及渠江、涪江这三条河流交汇而成为交通要冲(图10)。这种优厚的地理条件,使得在较早的清朝初期,移民就开始流入合州了。首先,根据民国《合川县志》,理清形成合州移民社会的移民的移民时期和析出地。并在此基础之上,对以移民社会起步的合州地域社会的面貌作一描绘。所以如此,如后面所述,是因为在担负着“公局”之任登场的移民宗族——地域精英们所编织的社会关系的形态中,有着移民所出自的根。

图10 合州疆域图。图中标示了主要绅粮的族居地, 内表示十全会所在地。

内表示十全会所在地。

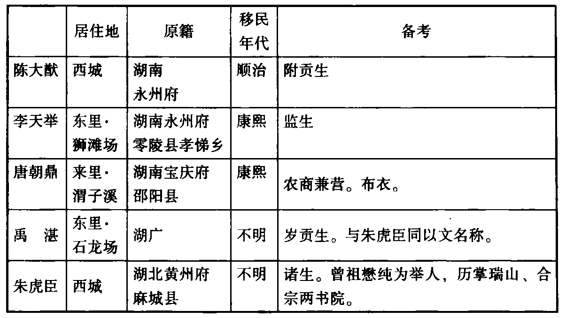

民国《合川县志》卷九《士族》中,关于居住合州的“士族”记录有如下的信息: (1)族居地; (2)移民、土著之别;(3)原籍;(4)移民时期;(5)始迁祖姓名;(6)主要族人的简历。表28~32汇总了上述内容。

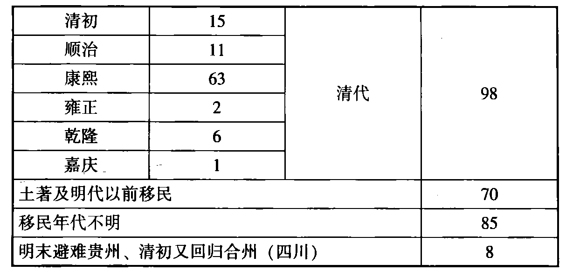

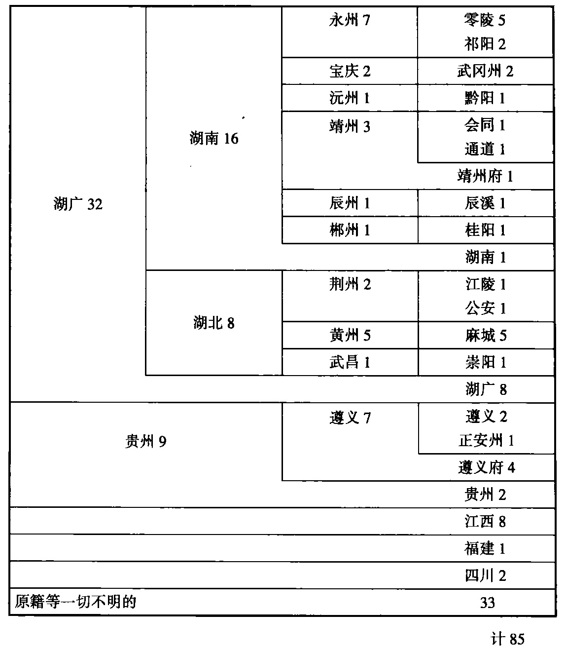

在表28中,将摘自士族志中的261个姓氏按照移民年代进行了分类。其中对两个项目——移民年代不明的85例、明末避难贵州、清初又回归合州的8例,要进行若干说明。

首先关于移民年代不明的事例。士族志中的记述详略差别较大,还有部分内容重复等,可能是没有经过仔细润色。[1]从而尽管列出了移民年代等的调查项目,但留下较多的空白。移民年代不明的85例,就属于这种情况。

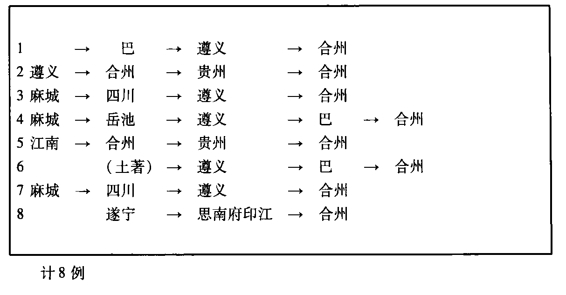

其次是关于明末避难贵州、后来又回归的8例。据士族志可以确认,这8例在明末清初离开了四川一个时期,因此将他们从土著或明代移民宗族之中分离出来而归为一个集团。其理由是重视他们避难贵州所导致的生活的断层。他们大约是在明末离开了四川、于康熙初年返回的。即至少有20年左右的时间是在贵州度过的。然而,避难贵州的出发地与返回之后的定居地不相重合的情况也较多(表29中1、4、8等例)。尤其是这种情况,表明他们在“回归”四川之后,并没有复归既往的社会关系之中,因而与新的“移民”相似。

表28 合州移民宗族的移民年代

表29 明末避难贵州、清初又回归合州者

根据已经明确的数字加以对比的话,则土著及明代移民宗族为70例,清代的移民宗族为98例。在清代移民宗族中进一步加以细分的话,则清朝初期(顺治、康熙)的移民事例就占了9成以上。由此推测,移民流入合州的情况,在康熙末年基本就结束了。

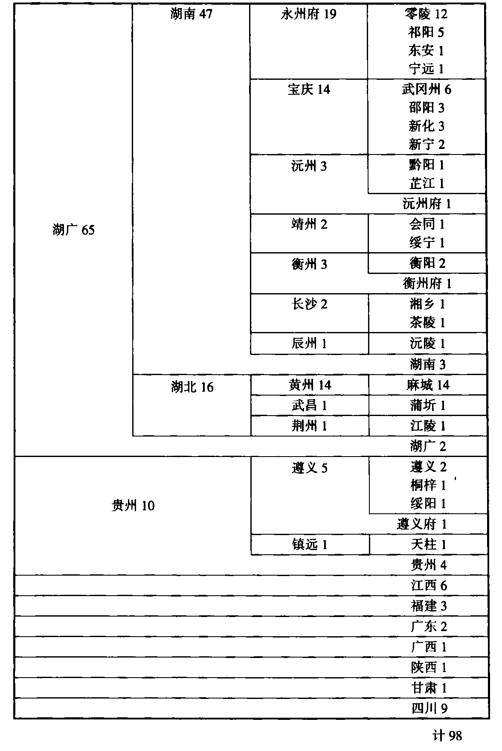

下面来讨论一下揭示清代移民氏族析出地的表30。在合州的清代移民氏族中,湖南出身者(其中尤以永州府出身者占了绝大部分)占有绝对优势的多数,这与云阳县湖北出身者的数量优势相媲美。由于四川其他地方社会的移民析出地的详细资料阙如,因而不能作进一步的探讨,但可以推定,移民并非均匀地流入各地域之中,而是沿着特定的析出地和特定的定居地连接而成的移动通道进入四川的。

康熙年间回归、定居合州并处于形成宗族过程之中的移民宗族们,经历了道光年间公局草创期的几个世代之后,以地域精英的身份出现在州行政的舞台之上。这时距离康熙年间的移民鼎盛期已达百年之久。如前所述,如果以社会流动性低以及回归于稳定的秩序之中的角度来看,这里的移民社会已告终结。然而在被要求作为建立“稳定的秩序”之一环的“公局”体制中,仍然留有移民社会的痕迹。

表30 合州清代移民氏族的析出地

表31 移民年代不明的宗族的原籍

表32 土著及明代以前移民宗族的原籍

2.育婴堂公局的发轫

在合州被称之为“公局”的组织,以道光十四年(1834)成立的“育婴堂公局”为嚆矢。[2]

该地也如在传统中国社会所屡见的,杀害婴儿(所谓“溺女”)的现象并不稀奇。道光十三年(1833)赴任合州知州的李宗沆,率先捐出一千四百金,同时呼吁州内“诸绅”义捐,并据以设置、运营育婴堂。

育婴堂公局始自道光十四年。初,延川李宗沆于十二年冬莅任合州,访民间疾苦,既得其端,明年春……出金千有四百,集诸绅,议公置育婴堂一所。诸绅应捐者十四人,凑四千余金,而一时城乡闻风而起,或三百,或二百、一百至数十两,盈二万六千七百,遂置田业岁收租息,为永久计, 卜城西隅创修育婴堂。

——民国《合川县志》卷二十九《公善》

响应知州李宗沆的呼吁最早捐钱的有14人(①陈大猷;②李天举;③蔡方鼎;④唐朝鼎;⑤陈心一;⑥黄秀凤;⑦查绍彩;⑧冯大勋;⑨李先明;⑩杨裕钦; 网廷俊;

网廷俊; 禹湛;

禹湛; 朱虎臣;

朱虎臣; 陈葵),仅他们所捐就达四千余金。而自合州全境所征收上来的税粮总额,不过四千九百两。

陈葵),仅他们所捐就达四千余金。而自合州全境所征收上来的税粮总额,不过四千九百两。

据李宗沆亲笔所写的碑文,“诸绅”14人不仅仅是出于自愿而参与其事,而是事先得到李宗沆的邀请创办育婴堂公局,受托推行该事业的。碑文如下:

癸巳,集邑绅公直能事者十四人,语以募建育婴堂。……十四人者皆曰“诺”。

——民国《合川县志》卷二十九《公善》

面对不断出现的弃婴现象,要有组织地、经常性地救济、养育他们,不必说建设收容设施,就是雇佣乳母、支付婴儿的衣食等项,也需要一笔极大的费用。筹集这笔基金的办法是“量力捐办”,即以根据个人的财富状况缴纳义捐的办法来筹措,估计是按照税粮的负担额分摊的。

为维持育婴堂的开销,在筹集上来的二万六千七百两中支出一万二千七百零五两购入了田产。每年所购田产的收入为:岁租五百零四石;土租钱三万钱。这笔钱成为育婴堂运营的根基。五百零四石的租米能换多少银子,因当年米价的高低而有所不同,但据同时期重庆府江北厅的史料来推算的话,估计大约在一千两以上。[3]

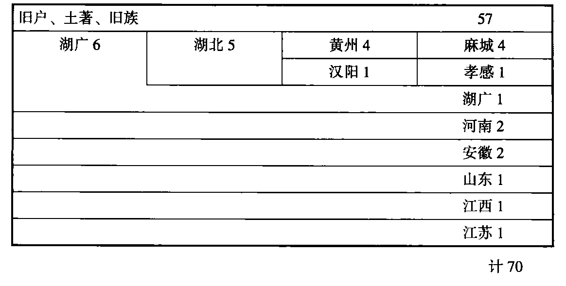

道光十四年(1834),位于合州城西隅的育婴堂设施落成,开始收容婴儿。那么,作为运营准则制订的具体的婴儿救济办法是怎样的呢?现据民国《合川县志》卷二十九《公善》,将其概括列于表33。

表33 合州育婴堂的运营办法

只有父母双亡的乳幼儿,才允许育婴堂收容养育。另一方面,由于父母贫穷或者失去母亲而致婴儿养育困难的,对养育者予以金钱的援助。在育婴堂的起步之初,设定收容、非收容的婴儿合计定员100名。也就是说,包括从事育婴堂运营人员的津贴在内,为养育100名婴幼儿,一年的费用约在一千两以上。

然而这里所展示的不过是育婴堂运营的“规范”,这不等于就是实际的运营状况(毕竟规范本身如“父母贫苦”,以什么标准来认定,其含义就较为模糊)。育婴堂的运营,往往因懈怠而致有名无实。如清末所言“育婴局堂内小儿,至恤嫠所院中节妇,皆事无其实”,到了育婴堂的婴儿全部转至堂外、只领取金钱援助的地步。据载,育婴堂的定员人数,自道光十四年(1834)的一百名渐趋增加,到民国元年达到了二百名。[4]然而此时,育婴堂已经不在堂内养育婴儿(“父母双亡”而被遗弃的婴儿是如何接受育婴堂的救济的,情况不明),事实上其福祉的职能衰退了。关于这个问题,在后面还要涉及。

李宗沆所筹集上来的二万六千七百两银子,除了设立育婴堂之外,仍有节余。于是以之为本钱,进而兴办宾兴、恤嫠、拯水、栖流、泽骨施棺等福利事业,采取与育婴堂公局一样的办法(购置田产,以所得租金维持经常性的福利事业)实现之。史料中把包括育婴堂公局在内的这些福利事业总称之为“六政局”:

“宾兴”:资助参加乡试、会试者的旅费以及中试者的奖金。

“恤嫠”:给予寡妇20人以经济援助。支付金额不明。

“拯水”:将居住在州城周边河川低地的贫民迁移至高地。在地处交通要冲的合州州城周边的河川低地,居住着许多无家可归的贫民(或许是从事水运等工作)。在夏季涨水之时,他们就都涌入州城之中。为他们在高地安排居住地,就是拯水局的业务内容。这是在六政局中唯一因地域的特点而要求创办的事业,但因同治九年(1870)的大水灾“支费甚多”而废止。

“栖流”:设男孤老所、女栖流所,收养无依无靠的男女各40人。

“泽骨施棺”:每年为无力下葬的贫民施舍50具棺材。

——以上据民国《合川县志》卷二十九《公善》

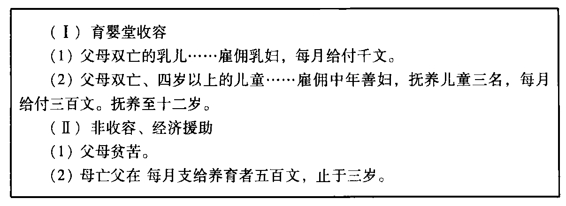

参与开创六政局的14位“诸绅”中,据前面所引《士族志》及《民国志列传》等,出身确定的有陈大猷、李天举、唐朝鼎、禹湛、朱虎臣等五人(表34) 。[5]

表34 六政局创始期的局士

在这五人之中,最得知州李宗沆信任的是李天举,他受委管理为创设育婴堂筹集的基金:

李天举,字文亮,州东里狮滩场人。……初读书,通大义。少长,佐其祖登林理家事,以质朴勤俭为登林所钟爱,事无大小,悉以委之。天举悉心经画,井井有条,前后十年可,买田至八千余石,因以富甲一乡。……李宗沆……尤重其才,委办育婴堂及泽骨施棺、拯水、养老、恤嫠、宾兴、育婴等公益事。而育婴款尤重,大凡募三万余金,特令天举专管。天举仍自捐银千二百两,为州绅倡。遂买田业二千余石,请官适宜分拨各项,为永久支取之需。……道光十九年卒,年五十八。

——民国《合川县志》卷四十八《乡贤》

李天举拥有“甲一乡”的财富,但其身份不过是个监生。之所以把育婴堂的基金委托他来管理,是因为他有经营之“才”。在这个时期承担主要职责的,可能是李天举以及列于14位“诸绅”名单前面的陈大猷等人(笔者没有见到陈大猷的传记)。应予注意的是,他们都是清代移民的后裔,而且原籍都是湖南永州府。

3.三费局

育婴堂公局成立于道光十四年(1834),过了16年即道光三十年,李宗沆再次赴任合州知州。恰在此时,四川总督徐泽醇下令四川各州县仿照江北厅设立三费局。接到此令的李宗沆欣然道:“此吾心。此法行,民费无枉滥。” [6]随即召集州中“绅耆”,筹划在合州设立三费局。(https://www.xing528.com)

如在前一章里介绍的,三费局是为筹集缉捕、检验、招解所需经费(三费),每当发案之际,按照上述行政事务的程序,把规定经费支付给实际承办事务的吏员而设立的机构。要将此前征收于合州全境当地社会的所谓三费,完全由三费局代为支出,其前提条件是巨大的资金准备。由此,开始了育婴堂设立之后的又一项大事业。这时为确保设立三费局的财源所采取的办法,仍然是由李宗沆捐出一千两,同时要求每位州民捐输一到六两:

首捐鹤俸银壹千两为民倡。州民亦仰体德意,踊跃输将,各愿按粮摊派,旬月遂集得银近三万金。置田二千亩,岁入租千二百石。

——民国《合川县志》卷二十九《公善》

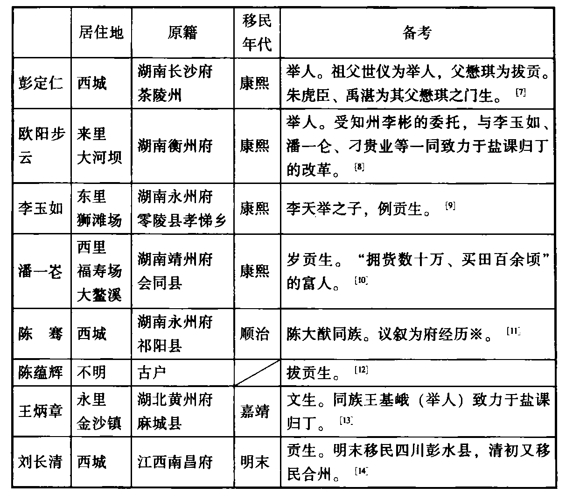

据民国《合川县志》卷二十九《公善》,受李宗沆之委创办三费局的,为以下14人: (1)彭定仁; (2)欧阳步云;(3)李玉如;(4)潘一 ;(5)陈骞; )陈蕴辉;(7)王炳章;(8)蒋家桂;(9)刘长清;(10)陈贤俊;(11)杜炳铨;(12)萧儒; (13)邹宗阳;(14)易肇廉。其中出身明确的有8人(表35) 。

;(5)陈骞; )陈蕴辉;(7)王炳章;(8)蒋家桂;(9)刘长清;(10)陈贤俊;(11)杜炳铨;(12)萧儒; (13)邹宗阳;(14)易肇廉。其中出身明确的有8人(表35) 。

(3)李玉如名为子科,是在创办育婴堂公局时作出极大贡献的李天举的长子。在创设三费局时,李玉如因其父而受委于李宗沆。永州府零陵县的李氏,与合州一系列公局的设立,有着极深的关系:

天举子二,长子科,字玉如。……道咸间,李宗沆复任,以六政虽具,厅、厂、解三费累民尤巨,锐意兴三费局,以纾民患。闻子科能继父志,亟札委筹办。子科尽心规画,局以成立。……滇匪扰蜀,子科知乱犹未已,倡众醵金,修葛家岩安全寨。外完壁垒,内缮武备,积十年……金汤屹然,人得安堵。

——民国《合川县志》卷四十八《乡贤》

表35 三费局创始期的局士

民国《合川县志》卷二十九《公善》中,只载入了李玉如等14人的名字,但通过《列传》可知,还有一些人有功于三费局的创办。其中代表者之一,首先应列出的是西里倒石桥的刁贵业这个名字。刁氏于康熙年间由湖北黄州府麻城县孝感乡来到四川,定居于合州:

刁贵业,字桂亭,州西里倒石桥人。读书未卒业,家富而好礼。初,不以势利骄人。人或有争,竞求剖断,则悉心处理,期得其平,不偏袒一方……人是以亲而敬之。道光中,李宗沆知州事,兴办六政及三费局。经理须才,已得李天举、潘一 ,闻贵业名,札委襄办。贵业踊跃公事,无废者。……滇匪之窜,贵业在枣峰寺充当寨首。贼过其下,不见一人,不闻一鸡犬声,疑有伏兵,遽疾趋去。盖贵业先有戒备,特掩息以致人,而不致于人耳。论者服其知,尤服其严也。……又特立伯翼堂,岁收谷租二十余石,为延师课读费。于是以祠堂为家塾。贵业孙代敏,及其从孙代辉、代勋,从曾孙亶明等,皆读书其中,后并入泮。而刁氏书香始诸此矣。

,闻贵业名,札委襄办。贵业踊跃公事,无废者。……滇匪之窜,贵业在枣峰寺充当寨首。贼过其下,不见一人,不闻一鸡犬声,疑有伏兵,遽疾趋去。盖贵业先有戒备,特掩息以致人,而不致于人耳。论者服其知,尤服其严也。……又特立伯翼堂,岁收谷租二十余石,为延师课读费。于是以祠堂为家塾。贵业孙代敏,及其从孙代辉、代勋,从曾孙亶明等,皆读书其中,后并入泮。而刁氏书香始诸此矣。

——民国《合川县志》卷四十八《乡贤》

据刁贵业的传记,李宗沆在开设一系列的公局事业时,首先委托李天举、潘一 “经理”,随后,刁贵业也受委而参与其中。尽管刁贵业以“经理”之才而为公局的创立尽了力,却未列名于前引14人的名单之中。虽然其中原因不明,但或许与下面的事实有关——刁氏一族自刁贵业乃至其孙辈,从未出过拥有科举身份者。然而,一介布衣的刁贵业却受到李宗沆的邀请,个中原因除了刁贵业素负如所载西里倒石桥的民众竞求仲裁纷争的声望之外,还与在被称为“富甲一乡”的李天举之父那一代就已经拥有“田百余顷”的潘一

“经理”,随后,刁贵业也受委而参与其中。尽管刁贵业以“经理”之才而为公局的创立尽了力,却未列名于前引14人的名单之中。虽然其中原因不明,但或许与下面的事实有关——刁氏一族自刁贵业乃至其孙辈,从未出过拥有科举身份者。然而,一介布衣的刁贵业却受到李宗沆的邀请,个中原因除了刁贵业素负如所载西里倒石桥的民众竞求仲裁纷争的声望之外,还与在被称为“富甲一乡”的李天举之父那一代就已经拥有“田百余顷”的潘一 [15]一样,刁氏财富之雄厚,足以承载财政的负担。后来,刁贵业在宗祠中设立了刁氏家塾(族塾),此后,刁氏之中生员辈出。

[15]一样,刁氏财富之雄厚,足以承载财政的负担。后来,刁贵业在宗祠中设立了刁氏家塾(族塾),此后,刁氏之中生员辈出。

考察参与创办公局的人的履历,就能发现,受李宗沆之邀的“诸绅”中有两个重心。一是李天举、李玉如父子、潘一 、刁贵业等实际深入参与公局运营诸业务的人。这些人应该说是居住于地方(“乡”)的场镇的有实力的移民地主。另一个重心可以说是居住于州城、由以书院等作为舞台研习学问、诗文的彭定仁、朱虎臣等所组成的集团。在他们的传记中,“儒”、“文”之类的词汇是通见的。

、刁贵业等实际深入参与公局运营诸业务的人。这些人应该说是居住于地方(“乡”)的场镇的有实力的移民地主。另一个重心可以说是居住于州城、由以书院等作为舞台研习学问、诗文的彭定仁、朱虎臣等所组成的集团。在他们的传记中,“儒”、“文”之类的词汇是通见的。

彭氏是于康熙年间由湖南长沙府茶陵州移居来的清代移民,至道光年间被称为“世守儒”,以合州首屈一指的名族而知名。彭氏始迁祖彭映昌之子世仪(彭定仁的祖父)在移民之后的第二代就成为举人,第三代懋琪(彭定仁之父)为拔贡,而彭定仁则于道光元年(1821) “未及冠”就成为举人。彭氏一族在科举方面取得了辉煌的成果。而且在道光年间以文才并称、参与创建育婴堂公局的朱虎臣、禹湛,是彭定仁之父懋琪的门生。在彭定仁结婚时,两人曾“诗贺”。[16]另外,朱虎臣的曾祖懋纯也作为举人,曾“历掌”州城内的合宗、瑞山两个书院。这就意味着在州城集团的内部,存在着以彭氏、朱氏世系为轴心、层层重叠着的师生、朋友关系。

另一方面,在前者(“乡”集团)的列传之中所共同的是,都谈及作为大土地所有者的富裕(“收租八千余石”的李天举可以说是其典型)及作为“场镇”地域社会领导者的活动情况。同治初年,蓝大顺之乱(“滇匪”)波及合州,李玉如、刁贵业、潘一 等都曾利用山寨以图保全地域。李玉如构建安全寨,刁贵业成为枣峰寺寨寨首,而潘一

等都曾利用山寨以图保全地域。李玉如构建安全寨,刁贵业成为枣峰寺寨寨首,而潘一 则修筑了天平寨、磨盘寨两寨。这些山寨,都邻近他们所居住的场镇(参考前载图10) 。

则修筑了天平寨、磨盘寨两寨。这些山寨,都邻近他们所居住的场镇(参考前载图10) 。

可以说,没有这些在场镇中有实力者的参与,公局的创建和维持几近不可能。以维持公局生命线的“公产”的所在地及其收租额为例来考察一下。下面是各公局所有的田产所在地和收租额:

(1)育婴

三庙场——一百一十石,土租钱三万文

大水河节孝祠——一百九十二石

大河坝——一百三十石

临渡河——七十二石

(2)宾兴

八角庙——一一二石,土租钱十万文

小南街房租——七十三两,三十七万四千文

(3)恤嫠

曾家沟——五十石,土租钱六万文

洛阳桥房租——三万六千文

(4)栖流

瓦子口——十石

高喷嘴——四十二石

(5)泽骨施棺

万古场——五十石

(6)三费

蒲家堰——一百零二石

石华庙——一百一十八石

吴家湾——八十六石,土租钱一万文

大鳌坝——四百二十四石,土租钱二万四千文

来龙寨——七十石

郭家沟——六十二石,土租钱五千五百文

狮滩桥——十六石

——以上据民国《合川县志》卷二十九《公善》

其中,据民国《合川县志》附载的疆域全图,地名确定的有三庙场、大河坝、临渡河、小南街、洛阳桥、瓦子口、万古场、大鳌坝、来龙寨、狮滩场等11个地方。在这11处中,在州城内或接近州城的有临渡河、小南街、洛阳桥、瓦子口等4处。在邻近州城处置有较多的田产,当然是为了使公局的管理及收租业务得以顺利完成。然而要注意的是,预定收取巨额地租的规模庞大的田产,分散在包括异地在内的州内各处。为使公局的福利事业无所滞碍地顺利发展,在切实地管理这些田产的同时,不仅要通畅地收租,而且还必须把集中于州城公局的租谷兑换为可以支付的货币。公局财政的核心是基于所置田产之上实质的预算化和地方财政的创立。然而,如果没有把收自田产的地租作为财源汇拢于支出机关——公局的机制的话,它就不能发挥作用。那么州城公局是如何管理所拥有的分散于州城各地的田产的呢?

估计在合州公局所有的公产中收租额最为理想的是,岁租四百二十四石、土租钱二万四千文的大鳌坝的田地。大鳌坝是承担创办三费局实务的潘一 ——湖南靖州府会同县出身的潘氏的族居地。次于大鳌坝的四百二十四石的是大河坝——收租一百三十石。该地是不但在公局的创设中,而且在盐课归丁中也起了重要作用的欧阳步云——康熙年间自湖南衡州府入川的欧阳氏的族居地。

——湖南靖州府会同县出身的潘氏的族居地。次于大鳌坝的四百二十四石的是大河坝——收租一百三十石。该地是不但在公局的创设中,而且在盐课归丁中也起了重要作用的欧阳步云——康熙年间自湖南衡州府入川的欧阳氏的族居地。

下面来看一看收租七十石的来龙寨。来龙寨的名字见之于唐朝鼎的传记:

唐朝鼎,字年万……年十四失怙。家仅中资,犹负债数百,朝鼎孑立撑持,弃读而农,兼及商务。物价低昂,算无遗策,往往得利倍蓰,前后所置产业,岁租八百余石,遂不复买田,商业亦渐收缩。每岁所入除食用外,概作施与之需。捐金数百两,倡修祠宇,俾宗族有归。捐祠田百余亩,以绵禋祀。……县中创设三费局,又助款四百金。……嘉庆时,达匪不靖,乡人以为忧,故卜地渭溪上游,创修新寨,曰来龙。

——民国《合川县志》卷四十八《乡贤》

来龙寨是在嘉庆白莲教造反运动爆发之际,由唐朝鼎创修的。三费局年收租七十石的公产,是在寨内,还是在其附近?另据列传记载,唐朝鼎当初兼营农商,以其财富创建宗祠,不仅参与育婴堂公局,而且在创设三费局时,还捐助了四百金。

管理远离州城公局、接近东部州境的来龙寨公产并收取地租,如果没有唐朝鼎及唐氏一族的协助,恐怕困难不少。或者有如以下的推测:为将维持公局的田产置于作为局士的“绅粮”等有实力的宗族的管理之下,而有意设在他们所居住的场镇地域社会之中。

三庙场、万古场位于州的西北部,参与公局创设的人员中,没有居住于该地者。然而于同治年间历任公局局士的秦国聘(后述)的居住地是三庙场。秦氏于康熙四十二年(1703)因“湖南水灾”由湖南永州府零陵县孝悌乡移民合州。[17]其析出地,与致力于一系列公局创设的李天举、李玉如父子完全相同。李氏也是在康熙年间来自湖南永州府零陵县孝悌乡的移民。

如前所述,公产设置之后到地域福利事业的实现,依次要经过收租、换银(出售租谷)、换钱(以钱支付)等程序。但以笔者看来,在公局的收支规定中,有关支出并没有在考虑之中。然而,不必说收租,就是通过适当的时机、销路出售大量的租谷并换银,也绝非易事。尽管难免臆测之嫌,但是否可以这样推定:把公产的收租、换银等工作,委托给参与公局的场镇地域社会有实力的宗族,他们在进行日常的土地经营、商业经营时,就捎带着一并处理了。

居住在场镇、支撑着公局财政基础的移民地主和居住在州城(“城”)的文人精英们,在公局的创立过程中可以说是发挥了相辅相成的作用。后者(“城”)依赖于前者(“乡”)的财富和经营能力,前者则祈望于后者平时与官府的接触和引导舆论的能量。即居住“城”中的集团作为官府与地域社会之间的缓冲,成为沟通地域社会与官府双方彼此之间的意愿的媒介,这就为形成掌控本州全境的社会关系提供了凝聚的核心。在创设公局的这个大事业中,“城”、“乡”经过接触与组织化,统称为“粮户”(刁贵业、唐朝鼎没有科举身份,不过是经济地位优越的地主)、“绅士”,产生了将两者作为在州县范围之内的地域社会的精英加以整体把握的组合。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。