一、云阳县初期白莲教造反集团

云阳县白莲教徒的起义,发生于嘉庆二年(1797)六月。有记载说:“云阳县逆匪林亮功,与其侄林定相,及张长庚、萧占帼、包正洪、张长春等称月蓝号,据云阳白岩。”[1]本节所要考察的是,云阳县初期的白莲教造反集团是如何形成的?在造反的初期,白莲教军纠合当地的教徒,据守山寨,但在清军开始大举进攻之时,则放弃山寨而进行了持续的游击战。白岩山的白莲教军也于嘉庆三年移出云阳县,与之相反,自它县侵入云阳县的白莲教军却源源不断。因而本章中所谓“初期白莲教造反集团”,指的是利用该地区的社会矛盾,在地域中广泛发展组织、图谋造反的白莲教徒之一支(在云阳县以白岩山为据点的月蓝号徒众)。

正如屡屡论及的,作为“秘密结社”的白莲教,在官府的镇压之下,必须隐匿其组织。他们所编织的社会关系,是潜伏于地域社会中的暗影,使得我们很难窥见其原形。因此只能通过残留的史料片断,来推测初期的白莲教造反集团的形成过程,以弥补这一方面的空白。

1.白莲教的传入——高名贵

最早把白莲教传入云阳县的,是一个叫高名贵的人。他于嘉庆二年(1797)被逮捕,并作了如下的供述:

高名贵供:年四十一岁,祖籍湖北襄阳县人,搬在云阳县硐溪坝居住。父亲高荣成、母亲文氏俱故,并无兄弟。娶妻谢氏,生有一子,周岁。平日务农,并贩猪生理。乾隆五十七十月年,往我巫山县义父陈团宾家探亲,有干兄弟陈世敬说:‘将来怕有灾难,要习正道,才好避难。’我就听信,拜他为师。陈世敬说他的师傅是赵名扬,赵名扬的师傅是曹作圣,曹作圣的师傅是刘世泰,刘世泰的师傅是叶光绪,叶光绪的师傅是萧贵,萧贵的师傅是范学鸣,范学鸣的师傅没人知道,只听得说种是齐琳一支传下来的。齐琳是五十九年上在襄阳正法过了。他有女人齐二师娘,我是知道的。五十八年九月,我到滔河见了萧贵,又到襄阳见了范学鸣。

(嘉庆二年六月)[2]

高名贵是湖北省襄阳县的移民,居住于云阳县的“硐溪坝”。查民国《云阳县志》、云阳县疆域全图,距离位于彭溪流域的高阳镇之西不远处,有一个叫“洞溪坝”的地名。如果考虑到后来白莲教徒在以高阳镇为中心的云阳县西北部连续起义(后面将述及),那么作为云阳县一万余教徒发源地的高名贵的居住地,是否就是这个洞溪坝呢?

据民国《云阳县志》的记载,民国时期的高阳镇有市民二百家,每逢三、六、九日为“集会” 日,镇上湖广、江西、黄州(湖北省黄州府)、福建的会馆林立。在向邻近的开县输出云阳县的特产——盐时,需自制盐中心云安镇经陆路抵达高阳镇,然后装船溯彭溪而上。[3]高阳镇位于开县和云安镇,也就是开县与长江相接的中间点,一直进行着商品的运输和交易。因此在民国时期的高阳镇,如所记载的,“力役行店十三家,橹船近百艇,驮马亦有近百头”,[4]呈现出非常繁荣的景象。高阳镇的这种繁荣状况,得益于位于交通要道的地利。此外,尽管规模不同,但振兴于乾隆年间的制盐业仍得到继续发展。嘉庆白莲教造反的前夜,以长江为大动脉而形成的清代中期的流通经济,将位于周边山间地带的小镇也卷入其中,移民的生活自然不能不与之发生关系。下面让我们把目光转向与之相隔仅数公里之遥的洞溪坝吧。民国时期在洞溪坝的中心,有一个总户数约五十家的小集——洞溪市。[5]对于这个集市的集会日,甚至连详细描述了地域情况的民国《云阳县志》也未予记载。大概这个集市不过是仅能够提供附近农民生活必需品的规模。来自襄阳县的移民高名贵,就定居于它的附近。

下面来考察一下高名贵的经济生活。平时,他在务“农”的同时,还兼营卖猪,以维持生计。这是在三省交界地带的移民极为常见的生活形态。移民获得的土地不适宜种植水稻(几乎很多是这种情况),只好种植包谷。事实上,包谷在作为移民的主食消费之外,剩余部分全都用来酿酒和养猪。其原因有二:一是包谷不能长期保存;二是包谷的市场价格非常低廉:

包谷不宜久贮,每岁至三四月必发青,久之空中无米(干瘪)。背负市镇,价值不足给路费。山中家多包谷,取包谷煮酒,其糟喂猪。一户中喂猪十余口,卖之客贩,或赶赴市集,以所得青蚨用为山家盐布、庆吊终岁。市集猪至盈千累万,船运至襄阳、汉口售之。

——严如熠《三省边防备览》卷八《民食》

移民把所养的猪卖给“客贩”,或自己赶往集市。汇集于集市的猪装载于大船上,陕西省通过汉水、四川省则通过长江,运往下游。而有时移民还带着家畜和其它山里的特产,自行参与异地交易。例如据房县的白莲教徒祁中耀的供述,他在乾隆六十年(1795)十二月(冬季农闲时节)“因贩猪前往襄阳”。[6]

高名贵也是在“农”余贩猪的。其“农”的内容,可以认为必是种植包谷无疑。包谷不便于贮存,因而剩余部分只得用以煮酒或饲养家畜。其结果就使得移民不得不与商业活动发生了关系。因此不难设想,他们的生活,由于商业活动而与洞溪市、高阳镇乃至更远的地域产生了联系。高名贵在乾隆五十七年(1792)十月(已进入农闲期)[7]前往位于长江下游不远处的巫山县“探亲”,或者多少也与商业活动有着关系。在这里,他与白莲教有了接触,并将之带回了云阳县。

这样反复进行的农耕与商业活动兼营的方式,构成移民的一般生活形态。在他们前往周边的镇市、附近的县城乃至原籍进行交易之际,每每存在着接受白莲教并将之传播到其他地域的可能性。然而并非在三省交界地带的所有地域都爆发了白莲教的造反。伴随着因商业活动而经常处于流动状态的移民的生活,传播、飘浮于三省交界地带的白莲教的“种子”,一经落到适宜生长的土壤之中,就会茁壮成长起来。高名贵皈依白莲教之后回归的云阳县西北地区——这里是适宜白莲教繁殖的土壤,即为其提供了所需的社会条件。因此自高名贵皈依白莲教的乾隆五十七年十月以后,至嘉庆二年(1797)爆发造反的仅四年多的时间里,白莲教的组织就呈爆炸之势蔓延开来,并以云阳县为中心,拥有了一万人以上的教徒。

2.扩张过程——林氏与张氏

高名贵回到云阳县之后,首先向林廷相传授了白莲教。此后,林廷相在同族之中进行布教。在造反爆发之际,林姓的人发挥了重要的作用。

在嘉庆二年(1797)云阳教军造反之时,林亮功作为主要的指挥者被记载于史料之中,据称他是林廷相的叔辈。而在云阳教军失败逃亡之时,林亮功之子林应超、林应堪[8]或林亮功的侄孙林添祥[9]遭到杀害、逮捕。这些林姓的人,大概就是以林廷相为起点的白莲教传播者。这令人想起前面提到的高名贵称,云阳的教徒“男女大小”约一万人的供述。似乎教徒中还包括了为数不少的女人和孩子。这就意味着入教者还包括了其家族。[10]也就是说,林廷相传教不仅仅只在家族之中,而且扩大至同族。

据高名贵的供述,在林廷相之后接受白莲教的是张长青。他于嘉庆七年(1802)被逮捕,并留下了供词:

据张长青供:年三十四岁,云阳县高阳上甲椒子坪人。父亲张大贤、母亲徐氏,兄弟五人。小的居长,二弟张长庚、三弟张长生、四弟张长贵、五弟张长德。小的娶妻林氏,生有一女。平日种田为业,与林廷相田界相连。嘉庆二年六月间,徐添德、王三槐们被兵追剿到云阳,小的合家就搬到白岩山林亮功家躲避。不料林亮功习过白莲教,闰六月初四日,就在白岩山起事,将小的们一齐裹胁入伙。在白岩山被官兵围了几个月,到三年正月内,因乏粮食,夺路下山,逃到临江市,与徐添德、王三槐会合。……小的父母同妻女都在开州坪病死。四弟张长贵、五弟张长德都因打仗失散,不晓得下落。小的家中房屋已经烧了,有几亩地土,听说入了官了。

(嘉庆七年九月)[11]

上述供词之中显然含有谎言,因此首先必须对此加以辨析。据张长青的自我辩护,他是因为教乱而躲避于林亮功处的,不料后者是白莲教徒,在胁迫之下无奈而从之。然而据前引高名贵的供词,张长青是在林廷相之后的早期白莲教徒,并成为后来增至一万余人的云阳白莲教军的主要人物。因此他作为云阳教军的指挥者之一而受到了拥戴。被逮捕之后,他自称“胁从”,不过是为了逃避罪责而已。

由张长青的供词,我们得知了如下的情况: (1)家族、同族一齐入教;(2)得知了张长青及林亮功的居住地。张长青的父、母、妻子、女儿在逃出白岩山之后,病死于开州坪。而且显然张长青的兄弟们也参加了教军。又据《钦定剿平三省邪匪方略》,张长生的妻子刘氏于嘉庆七年(1802)三月、张长青的侄子张士南、张士诲于嘉庆七年九月先后被逮捕。[12]张长青和父母、妻子、兄弟(大概兄弟们也带着妻子)一起参加了白莲教军。

下面来考证张长青的居住地。据他说居住于高阳上甲椒子坪。高阳上甲隶属于高阳镇洞溪坝与开县县境相接的高阳乡。然而在云阳县疆域的全图上,没有椒子坪这个地名。尽管不能据此确认张长青的居住地,但在民国《云阳县志》中却留有一些线索。(https://www.xing528.com)

横贯洞溪坝之前、在高阳镇与彭溪汇合的小支流(洞溪)之旁,有一个叫作白龙庙的地方(参照云阳县地图)。民国《云阳县志》卷三《山水》中,关于白龙庙有如下的记载:

白龙庙庙址,亦横亘溪(洞溪) 中,庙侧有潭, 沦幽靓,中有大鱼。……教匪张长庚败逃,沉刀剑其中。又东经茭子塘、画眉塘、箭竹塘地,地多张氏,即长庚族。

沦幽靓,中有大鱼。……教匪张长庚败逃,沉刀剑其中。又东经茭子塘、画眉塘、箭竹塘地,地多张氏,即长庚族。

传说,张长青的次弟张长更(长庚)在兵败逃亡之际,将所持刀剑沉入流经白龙庙之旁的洞溪之中。而且据说在民国时期,张长更(长庚)一族中有许多人居住在洞溪附近(张氏可能分裂为参加白莲教乱的张长青、张长更等的集团和没有参加白莲教而留下的集团)。由此推测,张长青居住的椒子坪可能就在附近。而在四川省的东北部,“坪”通常指山上的平地。后来云阳县教徒据守的据点中,有西山坪、老官坪、安乐坪,巴州的白莲教军在造反初期则以方山坪为据点。可以确定的是,这些都是山上地形平坦之处。因此张长青居住的椒子坪,可能就在洞溪之畔箭竹塘附近的山中(参照云阳县地图)。

另外,我们知道林亮功的居住地在白岩山的某处。林氏隔着彭溪,住在南、北的山里,在此间拥有相连的几亩“田”。由此我们不难推定,林姓一族和张姓一族之间自以前就有来往(张长青之妻林氏可能是林亮功的族人),并基于以前所缔结的社会关系,一起授受了白莲教。林廷相、林亮功乃至张长青等人是土著还是移民,仅据其供词不得而知。但应予注意的是,林廷相是从由湖北迁来的移民高名贵那里接受了白莲教的事实。为授受被作为“邪教”镇压的白莲教,当事者之间必须进行单线联系(而且关系亲密)。前已叙及,以小家庭为单位流动的移民最初在定居地缔结的社会关系,通常以“同乡”(即所用语言必须相同)为核心凝聚在一起。移民要与操不同语言的其它地域出身的人(其中包括敌视移民的土著民)缔结社会关系,必须跨越极为艰难的障碍。在邻近云阳县的宣汉县(清代称作东乡县,侵入云阳县的王三槐的居住地)县志中,简要记载了在移民社会中“语言”的重要性:

邑人客籍多土著少。 当前清中叶时,凡本籍与本籍,遇必各述其原籍土语,曰‘打乡谈’。一以验真伪,一以表现亲切。父子兄弟互相传习,以为纪念。

——民国《宣汉县志》卷十五《礼俗》

或许难免主观臆测之嫌,高名贵——林廷相——张长青在授受白莲教之前所缔结的社会关系,大概也没有作为这种移民社会的潜流而逸出于社会统合的向心力。

总之,白莲教迅速地渗透于移民社会之中,可以肯定的是通过现成的社会关系网络的结点得以实现的。这个网络的结点,第一是同族关系,第二恐怕就是同乡关系了。

另外,在其它地域造反的白莲教军平常所维系的社会关系(尤其是同族关系),同样也成为白莲教渗透的桥头堡。下面分析一下巴州教军、长阳教军的构成人员。[13]

a.巴州教军——造反于巴州、进入方山坪的白莲教军,正如报告中所描述的“夥党尽系同族亲邻”,造反的领导者以苟文明和罗其清一族为主要构成人员(参见表22)。苟文明之妻是罗其清的同族,而苟文明之妹则嫁给了罗其清的族弟罗其明,即罗氏与苟氏是通婚关系。另外,据《戡靖教匪述编》卷十一《杂述》,苟氏为“巴州望族”。

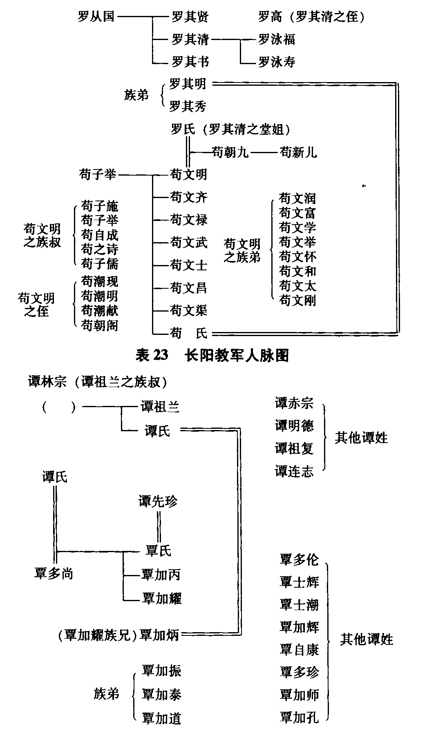

b.长阳教军——长阳县的白莲教军造反于邻近巴东县、归州县境的榔坪。这支教军由以林之华为首的集团和以覃加耀为首的集团组成,各自采取行动。后者的构成为覃加耀一族的覃氏及与之有通婚关系的巴东县谭氏为主(参见表23)。覃加耀的族兄覃家炳娶了谭祖兰之妹,谭先珍娶了覃加耀之姊。而且覃加耀之母也是谭氏。据说,覃加耀因“考过武生”、能识字而被推举为首领。由于清军进攻而撤出榔坪的覃加耀集团,转向巴东县的谭家村(这个谭家村可能是巴东县的谭氏聚居的村落)。如上述实例所显示的那样,白莲教的传播,是由家族、同族进而向有着通婚关系的其他同族集团呈波状扩散的。而同乡、同族关系不过只是白莲教传播的经络,并非传播的原因。说来投奔白莲教的各个集团,都有着某种纠结于社会矛盾之中的动机。因此,对初期白莲教造反集团面临的是怎样的问题,是必须加以考察的。关于这个问题,将在第三章中予以探讨。

表22 巴州教军人脉图

3.暴动——初期白莲教造反集团

嘉庆元年(1796)九月,四川达州的徐添德暴动,随后,东乡县的王三槐、巴州的罗其清、苟文明、铜匠县的冉文俦等也一起造起反来。四川的教军还一度占领了东乡县城,声势大振。然而到了嘉庆二年,教军所据守的山寨被清军接连攻破。其中王三槐、徐添德等转移至邻近云阳县的开县,教军逼近了云阳。嘉庆二年六月,云阳县也声气呼应,各地的白莲教徒纷纷揭竿而起。[14]

云阳县白莲教徒集结的据点有陈家山、老官坪、西山坪、白岩山等四处。[15]而且安乐坪被从东乡县撤退经开县而来的王三槐占据着,估计这里有接应王三槐的白莲教徒。以上的地点,正如民国《云阳县志》卷三《山水》及附录于民国《云阳县志》的云阳县疆域全图所载,都位于长江北岸(参见云阳县地图)。这个方位显示了号称拥有一万余人数量庞大的云阳县白莲教徒的冰山一角。高名贵自乾隆五十七年带回了白莲教,仅仅经过了四年,彭溪、汤溪流域的山里就出现了无数的白莲教徒。

以上,追踪了云阳县初期白莲教造反集团的形成过程,那么,由此而显现出来的白莲教徒们是怎样一种状态呢?

如林亮功、张长青拥有相邻的几亩“田”所显示的那样,他们具有某种程度的经济基础,缔结了各种社会关系,作为“定居者”(其身份是“移民”还是“土著民”不明)生活在地域之中。在他们身上,看不到“移民”那种孤立、分散、没有定居的“流浪”的特征。然而关于白莲教徒的这种状态,在立下平定教乱大功的官僚严如熠的笔下早有清晰的记叙:

嘓匪遏绝易,教匪清净难。嘓噜皆无赖恶少,不能谋衣食,窃攫人财货以为生活。百姓莫不恼之恨之,思欲挞之杀之。……教匪则不然。煽惑者多系有田产之人。……村落中则乡约、客头吃教,城镇中则差役、书办吃教。所用稽查之人即为教中人。教首窜伏,大村庄互相蔽护,难于拘捕也。

——《三省边防备览》卷十一《策略》

据严如熠所言,镇压嘓匪(即嘓噜,以四川为主要活动地的无赖集团)易,根绝白莲教徒难。所以如此,是因为无人不厌恶嘓匪,白莲教徒则多是“有田产“的定居者,而且在村落之中,甚至连乡约、客头也有入教的。[16]在这种状况之下,教匪的“清净” 自然就困难了。而在乡约、客头入教的“村落”里,估计有相当数量的村民也入了教。这意味着白莲教在地域之中的不均衡性和密集性。[17]

在云阳县,白莲教徒的山寨集中于县北。陈家山、老官坪、西山坪、白岩山——这些山寨,一方面是“定居者”的谋生地,另一方面,它们耸立于白莲教信奉者所居“村落”群之中,是否有着某种相同的原因呢?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。