第三章 日商、西方商人和东南亚商人与南河的贸易关系

南河海外贸易,除有华商踊跃参与并成为其全程主导者外,日本商人、西方商人以及东南亚商人的不同程度参与,也使其贸易内容更加丰富,贸易对象得以拓展,从而也为其全面发展和繁荣做出了积极的贡献。

第一节 日商与南河的贸易关系

日商与南河之地的贸易关系开始于16世纪下半期。1577年3月,福建海澄商人陈新松带着铜铁到顺化时,看见已有13艘福建船在那里贸易,于是他只得转往会安贸易。但在海上被倭寇船劫持并被送到了日本萨摩。岩生成一教授据此认为,日本船到南河贸易应开始于1577年。[1] 岩生教授的推论是否合理还值得商榷,但确实有很多记载显示了自1577年后有日商到南河之地的贸易越来越频繁:

1583年曾到过会安的传教士迪耶哥·阿德瓦特(Diego Advarte)说他曾见过一艘日本船到沱曩(今岘港)交易,船上有很多日本商人。[2]

《大南实录前编》 记载了1585年日本人显贵到南河沿海劫掠并被世子勇礼侯击败一事,很明显是把显贵等人视为海盗。但阮潢在1601年写给德川家康的信中又说显贵是 “良商”,可见阮潢又把显贵视为商人。其实不必去争论显贵是海盗还是商人,因为倭寇本身就具有亦盗亦商的性质。因此显贵等人也可视作早期到过南河的日本商人。

1593年,福建巡抚许孚远得到探报说:“萨摩州,乃各处船只惯泊之处; 今从此发,有往吕宋船三只、交趾船三只、柬埔船一只、暹罗船一只、佛郞机船二只兴贩出没。”[3]

1593年,何乔远在 《开洋海议》 中也说:“日本国法所禁,无人敢通,然悉奸阑出物,私往交趾诸处,日本转手贩鬻,实则与中国贸易矣。”[4]

16世纪末期曾到南河的的葡萄牙传教士科瓦胡(Valentin Corvalho)也记下了日商频繁到南河交易的情景:“最近在交趾支那出现了一种对葡萄牙人很不利的交易,那就是中国商人带来了很多丝绸,可是日本商人把它们全部购买并运回日本。”[5]

1596年,葡萄牙商人古力纳多(Gulinato)在前往柬埔寨时在沱曩做了停留,在那里他见到了正在交易的日本商船。[6]

1698年,有一艘日本商船从长崎经澳门到交趾支那贸易。[7]

从上面的记载来看,在16世纪后半期,有很多的日商已到南河之地从事贸易,但规模还不是很大。日商与南河的大规模贸易开始于17世纪初日本实行朱印船制度之后。

关于朱印船制度开始实行的时间,日本学者中田易直认为朱印船是指当时获得政府颁发的异国渡海朱印状而向特定国家从事贸易的船舶,而朱印状则是海外贸易的渡航证明书、船籍证明书。由于朱印状在外国被认可的前提条件是日本政府与贸易对象国政府之间要相互了解、相互认可,也就是说贸易对象国的认可与否决定了朱印状的效力。所以,真正的朱印船贸易是从德川家康开始的。因为虽然丰臣秀吉时代就开始有朱印船贸易,但由于丰臣秀吉发行的朱印状只是为了证明持有者为正当贸易船,不是海盗船而已。而且丰臣秀吉发行的朱印状除了证明持有者不是海盗船外,更是为了强迫他国向其朝贡,蓄意发动侵略战争,所以很难得到别的国家的认可。而德川家康时的朱印船制度,则是为了保护、鼓励对外贸易。所授朱印状既是德川幕府对持有者贸易合法性的确认,又是建立在贸易对象国政府对朱印状的了解、认同的前提之上。照此观点,日本的朱印船制度开始于[8]604年。1 但从日本与南河之间的贸易关系来看,日本的朱印船制度的开始时间提前至1601年或许更合适,因为在日本与南河在1601年阮潢与德川家康交换信物后就开始了正式的国家关系和贸易关系。

南河与日本建立正式国家关系始于阮潢与德川家康的通信。1601年5月,阮潢以送返日商显贵之名义致信德川家康。下面把阮潢之信录出,以证明其与日本建立通商关系急切之心:

“安南国天下统兵都元帅瑞国公,兹屡蒙家康公贵意,前差白滨显贵发船往返,通商结好。又蒙赐文翰,乃前任都堂往复。今我新任都统元帅,欲依前事,两国交通。不幸至旧年四月间,显贵船在顺化处海门,被风荡船破,无所依恃,顺化大都堂官不识显贵良商,与船众争气,不意都堂官事误身,故诸将帅与兵报怨,且日日要杀死显贵,我在东京闻此消息,爱惜难胜,于上年,我奉命天朝,复临巨镇,见显贵尚在我国,我本欲发船许回,奈天时未顺,延至今日。幸见贵国商船复到,显贵晴晓事由,我无不悦,爰谨具菲仪,聊表微意,庶容少纳,外专书一封,烦为传上位,示下予显贵返国,以结兄弟之邦,以交天地之仪,诚如是则助以军器,以充国用,我感德无涯,异日容报至祝,兹书。”[9]

在信中阮潢明确表示了 “欲依前事,两国交通” 之意,并希望与日本幕府 “结兄弟之帮,交天地之仪”,当然他希望与日本建立关系的目的不仅是为了商业利益,更::的是为了获得武器以保护和巩固刚建立的政权,因此他在信中要求幕府 “助以军器,以充国用”。我们看到,无论是出于商业目的还是政治目的,阮潢与日本建立国家关系的目的是明确而又急迫的,这正好与德川幕府利用东南亚国家来获得中国商品的意图相契合。于是就在1601年冬天,德川家康亲自就阮潢上书作出了回复:

“安南国统兵元帅瑞国公,信书落手,卷舒再三,自本邦长崎所发之商船,于其地逆风破舟,凶徒杀人者,国人宜教诚之,足下至今抚育舟人者,慈惠深也,贵国异产如目录收之,夫物以远至罕见为珍; 今也我邦四边无事,群国升平也,商人往返,沧海陆地,不可有逆政,可安心矣。本邦之舟,异日到其地,以此书之印为证据,无印之舟者不可许之。敝邦兵器,聊投赠之,实千里鹅毛也,维时孟冬,保嗇珍重。”[10]

家康的回信,一方面表达了对阮氏救助显贵等人的感谢,另一方面对阮氏的通商请求做出了的明确回应:“商人往返,沧海陆地,不可有逆政,可安心矣。” 同时也通报了日本的朱印船制度:“本邦之舟,异日到其地,以此书之印为证据,无印之舟者不可许之。”

正是因为有1601年阮潢与德川家康的通信,南河与日本之间的官方贸易关系得以正式建立。这种贸易关系是建立在平等自愿基础之上的。因此我们说日本与南河的朱印船贸易正式开始于1601年。也正是在1601年后,日商与南河的贸易开始迸发,并一直持续到1635年朱印船贸易制度的终止。

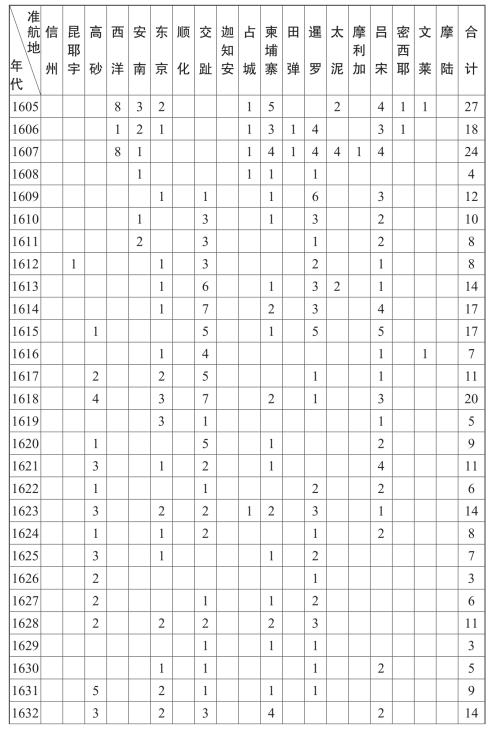

据岩生成一教授统计(见表3-1),在1604—1635年间,从日本开出的朱印船共355艘,所到贸易地有19个,包括信州、昆耶宇、高砂、西洋、安南、东京、顺化、交趾、迦知安、占城、田弹、暹罗、太泥、摩利加、吕宋、密西耶、文莱和摩陆,其中的安南、顺化、交趾和迦知安都指当时的南河之地。由此算来,开往南河贸易的朱印船共达87艘,约占其间所派朱印船总数的24%,这比到东京(37艘)、暹罗(55艘)、柬埔寨(44艘)、吕宋(54艘)、西洋(澳门,18艘)、高砂(台湾,36艘)的都多,可见南河在日本朱印船贸易中的重要地位。需要注意的是,岩生成一教授的统计只是有据可考的朱印船,并不一定完全,因为还有朱印状目的地不是南河但路过南河贸易,以及私自出洋贸易的日商,因此正如越南学者武明江所说:“到会安贸易的日本船数量,实际上远远多于所发朱印状的数量。”[11] 当然也应明确,到南河贸易的朱印船并非全部由日商经营,其中也有由华商和欧洲商人领取朱印状后到南河经营的,如1617年两个英国商人萨里斯(Saris)和W·亚当斯(W. Adams)就曾领取朱印状到南河贸易,当然这只是其中的一小部分。因为据统计,在朱印船贸易时期幕府共授予105名船主朱印状,其中欧洲人船主和中国人船主分别为12人和11人,[12] 二者之和还不到总数的25%,到南河的也就更少了。所以到南河的87艘朱印船绝大部分都是由日商经营的。但有一点是明确的,那就是无论是由日商、华商或欧洲商人经营的朱印船,其所从事的都是日本与南河之间的贸易。

为了更加具体地说明日商与南河贸易的规模,我们还可从到南河贸易的日商人数和贸易量来进行考察。日本至今还保留着描绘17世纪初日本朱印船到南河贸易情景的画作 《交趾国贸易渡海图》,从该画的描绘和注释来看,当时到南河贸易的船长25gen(45米),宽4gen(8米),船上载人超过350人。[13] 这在当时算是很大的船了。因为据N·佩里(N. Peri)研究,同期到日本贸易的西方船的长度约为36米,宽约9米,能载397人。[14] 在17世纪初,日本人已能制造载重量为100到600~700吨的船只。1604年幕府发给商人Kato Kyomasa的朱印状表明,Kato Kyomasa船长约36米,宽约10米,载重量达约650吨。据此,学者们对朱印船的平均载重量、所载人数和贸易量作出了估算。岩生成一认为每艘船的载货量平均为270吨,所载货物价值为500贯(日本贯,每贯100两银),但Inne认为每船货物价值应在1000贯左右,因为据荷兰人的记载,1632年,2艘到南河的日本船带去了价值300,000两的银货物,波里也说日本人每年带4~5百万两银子到南河交易。关于船上的出海人数,日本学者大仓充夫认为每船多者400人,少者50~60人,平均每船约200人。[15] 如果以保守的每船载200人、载重量为270吨、价值500,000两白银的货物来计算的话,那么从1604年到1635年,到南河贸易的日本人约17,400人,贸易货物量达46,980吨,贸易额达87,000,000两白银[16]。这样的贸易人数和贸易额与同期在南河的华商相当,但远远超过了西方商人,因此在17世纪初的30多年里,日商与南河的贸易对南河海外贸易来说具有决定性的作用,与华商共同主导了其时的南河海外贸易。

会安日本街的迅速发展也是日商与南河贸易关系兴盛的表现之一。与到吕宋、柬埔寨、暹罗贸易形成了日本町一样,到南河贸易的日商在会安也建立了日本町。最早记录会安日本町的是德川家康的外交顾问、英国商人威廉·亚当斯(William Adams),他在1617年获得朱印状从平户前往会安贸易。在记录那次贸易行程的 《航海记》中,亚当斯说会安有很多日本人居住,并把有很多日本人居住的街道称作Nihon machi。在会安期间,亚当斯了解到会安日本町有三个人被杀并被抢走了3贯钱。三个被杀日本人中有一人是长崎奉行的家人,是长崎奉行利用其职权从幕府那里获得了到南河贸易的朱印状,并要求南河阮氏政权同意其家人在会安居住。另外,较早且较详细记录会安日本町的是意大利传教士波里。波里在1618—1621年期间居住在南河,在其游记中他写道:“南河国王允许日本人和中国人挑选一个合适的地方建立一个城市,以方便上面所说的交易。这个城市名叫Faifo(会安)。其地甚为宽阔,几可令人认出两街:一为华人街,另为日人街。各街分置头领,而依据各自习俗生活; 华人依顺中国固有法律及风俗,日人则依其固有者。”[17] 从亚当斯和波里的记载来看,在1617年前后,会安日本街已具有相当的规模,也从另一个角度说明会安日本街的形成已有一定的时间了。那么会安日本街最早建立始于何时呢? 或许从1603年德川家康给阮潢的信中可以得出一些信息:“……渡海商人,请寡人曰,异日来敝邦之时,于海滨,于岛屿,到府县村邑,任船主心,可寄寓之大望。即命陋邦士民,而书商人住居可随所思、书商舶货财不可侵掠之印札而付与焉,只要使旅客安居。”[18]家康在信中表面是向阮潢介绍自己对外国商人的优待政策,即可择地而居和随意交易,实则是希望阮主也给予到南河贸易的日商以相同的待遇,即允许日商可在南河的海滨、岛屿或府县村邑任何地方居住和交易,只要是有利于双方的贸易。相信急于推动双方贸易的阮氏,在看了家康的信后会接受对方的要求,那么至迟在1603年后会安日本街就开始形成。这一时间与南河与日本朱印船贸易开始的时间(1601年)相吻合,也与吕宋帝劳(Dilao)日本街形成的时间相一致[19]。正是由于会安日本町形成较早,会安的日侨社会发展也很迅速。据荷兰人报告,1633年5月会安日本街发生了火灾,许多房屋被烧毁; 时隔一年多,即1634年7月,日本街又发生了一次火灾,这次烧毁了80多座房子。[20] 第二次火灾时烧毁了80多座房子,如果以每户5人来计算的话,那么80多户就有400多人,这还不包括没有被烧的房子。那么在1634年时在会安的日本人至少在400~500人。近年来学者通过对会安古建筑的考古和实地调查得出了下述结论:在17世纪初,会安日本町的常住日侨有200~300人,如果每年有2艘朱印船到达会安,每船载300人来计算的话,那么在贸易季会安日本人约1000人。[21] 因此有人说在17世纪初的会安到处都是日本商客。[22] 日商与南河贸易的发展促进了南河日侨社会的发展,反过来,日侨社会的发展又有助于日商与南河的贸易,二者之间相互作用,互相推动,把南河与日本的贸易关系不断向前推进,直至二者之间的关系在日本锁国后被突然割裂为止。

表3-1 朱印船渡航地一览表[23]

续表

续表

如果说华商与南河的贸易更多是由私商主导的话,那么日商与南河的贸易更多的则是由阮氏与幕府来主导,这也是在17世纪初日商与南河贸易能迅速发展的重要原因。阮氏为了能有更多的朱印船到南河来,经常性赠与日本幕府或官员礼物。如在弘定六年(1605)阮主致信日本国王时,所附礼物有6项,包括:铳2柄,琦楠香1块,白绢10皮,密香一瓶,火香1000株; 在永祚十四年(1632)阮主致日本中岛氏信中也写道:“聊寓薄物片辞,幸蒙希察。计信物五项:奇南一片,沉香一片,色缎二匹,大红领大二匹,绢六匹。” 阮氏几乎每次通信都会附带一些土产,当然日方也会回赠一些如刀剑等特产。这种礼物的交换会拉近双方在心理上的距离,从而有利于密切相互之间的关系。

此外阮氏还以认日商为义子、赠送日商礼物等方式鼓励日商到南河贸易。如阮潢曾收日商弥七郎为义子,在1605年致日本本多上野介正纯的信中他写道:“……现宜禀白国王,明年复计弥七郎,整饬叁艚,使来本镇,一平交易,两全恩义……其余他客商,不得混进,倘有暴恶,正以国法,谓不能容。”[24] 由此可见收义子的目的之一是为了增进双边的贸易。同样在收日商木府宗太郎为义子、赐越南名 “显雄”、把一个女儿嫁给他并加封贵族后,阮福源在与长崎木村宗太郞的信中也说到此收义子事件的意义:“非惟特宫廷之光显,抑亦坚南北之利通。”[25] “坚南北之利通” 一语表明收义子也是为了南河与日本的通商之利。事实也确实如阮氏所想,“1604年至1635年间到安南和交趾支那的84艘朱印船里,由弥七郎和荒木氏指挥的船就有17艘。” [26] 赠送日商礼物最典型的例子是赠送日商茶屋四郎次郞 “托见观世音” 像一事。该佛像至今还以壁画的形势保存在日本的名古屋的一座庙里。天保三年(1832),在茶屋四郎次郎的第十代传人重绘幅画时撰写的后记中,记录了阮主赠送佛像的经过:茶屋四郎次郎在前往南河贸易的途中遇到暴风,大声颂佛经后风即停。到南河后拜见阮主时送了阮主一件日本的五彩衣。阮主很高兴并设宴招待。在席间阮主问日本是否信佛。茶屋四郎次郎回答说日本以佛教为本,最信奉的佛是观世音,在来南河的路上遇到风暴,是因为观世音的保佑才平安到达。阮主听后很是感叹,并当场赠送给他一尊观世音像。还说这是天竺的观世音,是世上最美的佛像,并要求他以诚挚的心接受佛像。宴席结束后,阮主还赠给了他一些美酒和食品…… 从这段记述可看出,阮主对日商很是热情,不仅赠给了茶屋四郎次郎最美的佛像,还送了他美酒和食品。也正因为阮主的积极友好态度,茶屋家族至少在1620、1622、1623和1634年四次到南河贸易。[27]

阮氏还以授予在南河日侨自治权和让他们参与南河对外贸易的管理等方式吸引日商到南河贸易。如上文所述,日商与南河贸易发展到一定程度后,在南河的日侨也达到了相当的规模,并形成了日侨聚居地——会安日本町。在会安日本町,正如波里所说,日本人按照自己的风俗习惯生活,并有自己的首领。波里所说的首领即日本町的町长,一般是由当地日侨选举产生,但又都须得到阮氏政权和幕府的认可。他们负责处理日本町里日侨的所有事务并与阮氏当局联系,有的还在南河政权里兼任一定的职务。庆长十年(1605)家康给阮潢的信中称,如日商在南河 “吐恶言,作恶作,究尽理之正邪,辨别罪之轻重,而可被刑戮”,则阮氏可 “巨细分付本多上野介休头”。[28] 可见当时本多上野介正休已获得了管理南河日商的权力,成为会安日本町的首领。又如在一张1619年发给舟本(Funamato Yashichido)前往南河的朱印状上,两位幕府大臣本田正纯(音译,Honda matsazunmi)和土肥敏和(音译,Doi Tosikasu)写下了如下字句并亲自在上签名:所有前往南河的日商都必须接受舟本的管理,如有人违背南河的法律将受到舟本的惩罚。之所以如此看重舟本,是因为舟本是被阮主视为儿子并点名要求前往南河贸易的人。因此舟本再次得到了朱印状并成为了会安日本街的町长。继舟本之后任町长的是多明戈(Domingo)(1633—1636),他的另一个身份是阮主的翻译。再之后的町长是Fyranwoa Rockebeoya(1635—1642),他同时兼任阮府的港务官。阮氏让日侨拥有 “治外法权” 并参与到海外贸易的管理中去,为日商到南河贸易营造了较好的政治和人文环境,有助于双边贸易关系的发展。

面对南河阮氏积极的通商态度,日本幕府做出了相应的回应。在17世纪初的二十多年里,日本幕府或长崎官员在收到南河方面的来信后一般都及时给予了回应,当南河方面附带有礼物时日本方面一般也有礼物回赠。如家康在收到阮潢在1603年的信和礼物后,于庆长九年(1604)给予了如下的回复:“安南国大都统瑞国公,来翰批览,年年闻音问者,方域如不隔绝,特三种之方物,恳意不浅,自本邦赴贵国之商贾,若侵法政,任国务可诛罚,委曲上野介正纯可传说焉。即今托船主而腰刀投赠之,以寸志可顾微物,所希若采纳。”[29] 除了在收到南河的信和礼物后都有及时的回复和回赠外,幕府也对南河政权提出了一些要求以帮助日商到南河贸易,如上文提到的在庆长八年(1603)德川家康致阮主的信要求给予日商可在南河任何地方交易和居住。后来的会安日本町的出现和繁荣表明阮主采纳了家康的意见,这为日商到南河贸易创造了有利的条件。在为日商争取积极的贸易条件的同时,针对一些日商在南河 “呈恶,横行国中(指南河),虏掠福建商人货财,劫奸傍近居民妇女,傲物肆志,越法乖常”,[30] 引起了南河当局的不满,日本方面也努力规范出洋贸易日商的行为以争取获得阮氏的认可。《外蕃通书》 记录了一则日本船 《安南国船中规约》,其中对日商在南河的行为有如下规定:“异域之于我国,风俗言语虽异,共天赋之理,未尝不同,忘其同怪其异,莫少欺诈慢骂,彼且虽不知之,我岂不知之哉,信及豚鱼,机见海鸥,惟天不容伪欺,不可辱我国俗,若他仁人君子,则如父师敬之,以问其国之禁讳,而从其国之风教。”[31] 从规约最后题名为 “回易大使贞子元志”来看,该规约虽名为 “船中规约”,却不是由商人民主商议制定,而是由幕府主导制定的。由此亦可看出幕府对南河贸易不仅是在宏观层面的重视,在一些涉及商人具体言行的微观层面也非常注重并做出了具体规定,其目的都是为日商在南河贸易营造有利环境。

正是由于南河当局和日本幕府的积极推动和促进,16世纪初至1635年朱印船贸易结束之前,日商与南河的贸易关系维持了相当高的水平。双方之所以都愿意推动这种贸易,并让这种较高水平的贸易关系维持很长的一段时间,是受当时各自国内因素和国际环境的影响。就南河方面来说,作为一个从旧政权中分离出来的新政权,一方面需要同黎郑政权作政治和军事斗争以得以生存,另一方面也需发展经济以发展壮大自身实力,发展与日本的通商关系对这两方面都有利:在政治方面,发展与日本的贸易关系是阮氏政权获得国际社会认同的一种途径。从日本方面对南河混乱的称谓来看,日本幕府对阮氏所在的南河并不了解。在御朱印状的目的地中,南河之地被称作安南、顺化、交趾、迦知安,而北河之地被称作东京。在幕府看来,阮氏统治的南河是一个独立的国家,因此在书信往来中都以都以 “邦”、“国” 相称,且对阮氏语气甚是尊敬。阮氏与幕府建立通商关系,最初最主要的目的是为了获得日本的刀剑、硝磺等军事战略物资,以与北河进行军事对抗。这从阮潢在1601年写给德川家康的第一封信中 “……以结兄弟之邦,以交天地之仪,诚如是则助以军器,以充国用” 一语可看出。从后来幕府回赠礼物中多有兵器,以及朱印船贸易商品中有刀剑硫磺等货项来看,阮氏这一目的是达到了。在从日本获得军事战略物资的同时,阮氏也试图利用与幕府的关系来阻止日本与北河通商,尤其是阻止北河方面获得 “硫磺铜器” 等战略物资。永祚十年(1628),也就是在南北开战的第二年,阮福源在与日本国王和日商茶屋四郎次郎的信中,都提到了其外侄郑木壮背义忘恩,兴兵侵扰南河边境,因此希望日本方面 “戒艚客禁赴东京” 或 “贵国之商艚,勿放于东京、清化、义安等处”。不知是阮氏的请求发生了作用还是由于战事的影响,在1628年后的两年内,日本幕府没有发放前往东京的朱印状。直到1631年才有1艘朱印船到东京贸易。但也就是在1632年,即日本恢复与北河贸易的第二年,阮主在与日本官商中岛氏的信中再次请求日方不卖战略物资与北河:“……我有郑外孙,不遵贵府严禁,系各商船,勿许装载硫黄铜器往彼处……”[32] 由此看来,不论阮氏的要求有无实现,他们利用与日本幕府的友好关系来限制和打击竞争对手的政治意图却是明确且一贯的。当然,与日本的贸易为南河这一在新领土上建起的政权的经济也做出了重要贡献。因为有日商到南河贸易,更多的中国商人被吸引到南河贸易,南河因此而成为中日贸易的中转站并从中获得巨大的收益。单是日本船的进出港税对阮氏政权来说也是一笔不小的收益。据黎贵惇在 《抚边杂录》 中记载,日本船的进港税为4000贯,出港税为400贯。在1604—1635年期间共有87艘朱印船到南河贸易,平均每年约2.7艘,如果以每艘船的进出港税为4400贯来计算,那么阮氏每年直接从税收中获利约12,000贯,32年共获利382,800贯。这一数据看起来似乎很小,但32年的总数相当于18世纪中期南河一年的总收入。据 《抚边杂录》 记载,在18世纪中期南河的国家总收入也就在338,100~423,300贯之间波动,而这一总收入也是在每年有80艘商船前往的情况下得到的。如果扣除船税,那么在18世纪中期南河的总收入仅在170,000~260,000贯之间。17世纪初期南河政权在顺广地区立足刚稳的情况下,收入应更低,船税在国家总收入中的比重也应更高。那么日商船贡献的税收对当时南河来说意义也就更大了。

对日本方面来说,之所以愿意积极推动与南河之间的贸易,是因为发展与南河的贸易,一来符合江户幕府时期既定的开放贸易政策,二来南河是获得日本最需的中国商品最佳的地点。关于江户幕府时期的自由贸易政策的形成原因,学者们论述已较多,在此不去详论。这种自由贸易政策的直接后果是催生了朱印船贸易制度。当阮潢在1601年写信给德川家康时,也正是德川家康开始掌握大权、积极推行朱印船制度的时候,因此有不谋而合之意味。当时日本开放贸易,最迫切希望获得的是中国的商品如生丝和丝织品等。但中国明朝虽在1567年部分开放海禁,准许私人出洋贸易,但对日贸易仍然严禁。因此从第三地获得中国商品成为了发放朱印状的一个重要依据。朱印船的出发地通常为长崎,相对于其他非中国的贸易地,南河是最近的地点。相对于中国来说,东京虽比南河的会安更近一些,但北河作为中国明朝的藩属,在政治上从属于明廷,在发展与日本的政治关系方面还得唯明廷马首是瞻,不能放开手脚与日本发展全面的关系。而南河作为一个新兴政权,不为明廷认可,故不用受明廷在政治上的束缚,可以完全与明朝以外的国家发展全面的政治经济关系。因此,南河这个距日本较近,离中国市场不远,又执行较为开放的贸易政策的地区成为了日本幕府的首选,成为了日本朱印船前往最多的地方。

日商在朱印船贸易期间,除了从事日本与南河之间的贸易之外,也参与到南河与东南亚其他地区的贸易之中,尤其是南河与暹罗之间的贸易。如1633年荷兰东印度公司暹罗商馆馆长朱斯特·斯库腾(Joost Schoutem)向东印度公司总督汇报说,有三艘日本平底船从南河到阿瑜陀耶贸易,其中一艘是南河国王和高级官员们派来的,想投资鹿皮生意。[33] 1634年荷兰人布德曼士在给总督及印度参事会的报告中也说,当年有3艘日本帆船从南河开往暹罗,船上的日本人预计在暹罗的摩尔人(Moor)和中国商人会购买他们的货物,因此他们特意从阮主那里买了一艘船运货到暹罗。[34] 连续两年都有三艘日商船从南河到暹罗贸易,表明南河日商与暹罗的贸易关系还是较密切的。日商到暹罗交易一方面是为到南河的朱印船准备货物,如据朱斯特·斯库腾报告,1633年10月从南河有一艘日本平底船载100多吨货物到暹罗交易鹿皮,而在之前的1633年5月,一艘从南河开去的日本平底船也从暹罗购买了一万多张鹿皮,然而还没运走时,阿瑜陀耶日本街的一场大火使之化为了灰烬。日商到暹罗购买鹿皮是为了运到南河以交给到南河的朱印船,因此鹿皮也成为了南河的出口商品之一。李塔娜博士认为这种南河日商到暹罗购买鹿皮回南河,然后转运日本的贸易模式也是导致开往暹罗朱印船减少的原因之一。[35] 另一方面,南河日商到暹罗贸易也是为了从这种短程贸易中获利。随着会安日本街的发展,南河日侨人数不断增加,而南河与日本的朱印船船数又受到幕府发放朱印状的限制,因此从事与其他地区之间的贸易也就成了在南河日侨获取财富的方式之一。上述到暹罗贸易的日商正是因为估计到南河与暹罗的贸易利润较大,才会特地从阮主那里购买船只以多运货物到暹罗,购买鹿皮贩运到南河只是他们交易内容和获取利润的方式之一。

在1635年朱印船贸易被禁止后,日商虽不能直接从事南河与日本之间的贸易,但仍以各种形式从事与南河有关的贸易。形式之一就是通过他国商人从事南河与日本之间的贸易。据荷兰资料记载,1637年荷兰南河商馆馆长太格(在 《热兰遮城日志》 中译作戴卡)在给东印度公司的报告中说:“在广南已有搭乘中国人开往日本之帆船三艘正在舣装。投资之大部分系日本人,本年彼等由中国人分到纯利15000两以上,是以彼等与中国人甚善,热心欲继续此项贸易,商馆长古巴格谋在日本予以妨害,经平藏殿及长崎代官等加以阻止,由此推测上述各人或以外日本大官当系对该帆船有所投资。”[36] 这种把资金或货物交给华商从事与南河贸易以获得利润的日本官员或商人,与中国明代的 “商主” 或 “绅商” 相类似,他们获得了贸易的大部分利润。从荷兰人的报告可看出,当时参与这种贸易的日本人不仅多,而且有的职位还很高,他们利用职权让这种贸易进行得很顺利; 一年就有三艘之多的船数表明这种贸易形式在当时也是很兴盛。形式之二就是在南河的日商直接从事南河与东南亚各国的贸易。由于锁国令规定只有在出国五年以下的日本人才可以回日本,因此在日本锁国后,在南河的日商因不能回国或不愿回国等原因,数量仍有不少。据曾在南河生活十年、后来为荷兰东印度公司作翻译的日本人Fransisco说,在1642年时南河除了为阮主服务的日本人外,在会安还有40~50生活。[37] 传教士Willem Vestygen也在日记中说,1651年时会安约有60户日本人。[38] 明末大儒朱舜水在1657年到会安时也曾与许多日本人交往,这表明其时会安还有一些日本人生活。那些锁国后在南河的日本人,除了在南河的官府里任职外,大多从事南河与东南亚各国的贸易。正如上述Willem Vestygen在1652年1月20日的日记中写道:会安居住有60~90名日本人,他们很多人往来于会安与马尼拉、柬埔寨和暹罗之间从事贸易。[39] 我们从会安日本町1660—1665年间的町长林毅卫门(音译,Fayasi Kiemon)的一些经历或许可以看出,南河日商在日本锁国后从事贸易事实的一斑:林毅卫门于1635 年8月到台湾贸易,受到了荷兰台湾商馆长普特斯曼(Putsman)的热情接待。1637年,他的船到渤泥贸易,但不幸船沉毁于海。1637年秋天,他与荷兰商人签定了售卖500斤苏木的合同,同时他也托荷兰商人带500斤糖、3578张鹿皮和一些苏木给他在日本的岳父。1664年2月,他带了包括8000个碗在内的很多商品到巴达维亚贸易。他还托朋友帮他引见暹罗国王,试图卖给暹罗国王正急需的伐树大锯。1665年他带船到柬埔寨贸易,在那里收购了许多货物准备卖到澳门,但因患眼疾眼瞎而未成行。从林毅卫门的事迹可推知,众多的南河日商参与了南河的对外贸易。其实这也是必然和必须的。作为外侨,在南河没有或很少有土地,他们的生活来源要么是就职于政府以领取俸禄,要么就是从事商业以获取商业利润。从事商业方面,在南河内部贸易中,由于日商人数较少,无法与人数众多且已形成网络的华商和南河本地商人抗衡,但他们的优势是资金较为雄厚,于是从事海外贸易就成为了最佳选择。

在日本锁国后,尽管还有一部分在南河的日商继续参与到南河的海外贸易中去,但总的来说,由于锁国令限制日本国人出洋,致使日商与南河的贸易关系急剧降温,朱印船贸易时期日商主导南河海外贸易的局势不复存在。在南河的日侨社会由于锁国限制在人数上得不到补充而自然减员,致使参与南河海外贸易的日商越来越少,在锁国令执行近半个世纪后,日商已完全退出了南河海外贸易舞台。但南河海外贸易并没有因日商的退出而衰退,而是在华商和西方商人的共同推动下不断向前发展,并在18世纪达到了其巅峰。

第二节 西方商人与南河的贸易关系

一、葡萄牙商人与南河的贸易关系

葡萄牙商人(以下简称葡商)是最早到南河贸易的西方商人。葡萄牙人在1511年占领马六甲后不久,出于传教和商业等目的,就已派人前往印支半岛等地考察。1516年,费纳德·皮尔斯(Frenard Perez)等人曾在南河沿海登陆。曼桂因(Manguin)因此认为葡萄牙人与越南人的首次接触是在1516年。[40] 在随后的1523年,葡萄牙人又与占城发生了官方接触。[41] 1524和1535年,杜拉特·科伊胡(Duarte Coelho)和安东尼奥·法里亚(Antonio Faria)受马六甲总督亚伯奎(Alfonso d’Albuquerque)的指派,也曾到印支沿海考察。[42] 葡萄牙人与南河之地经常性贸易的开始,兰姆(Lamb)和波德伍德(George Birdwood)认为是在1540年之后。[43] 但李塔娜博士认为,葡萄牙人在1540年后就定期与会安进行贸易不太可能,因为 “会安这个名字是否在40年代就已出现还不清楚,而且正式贸易不大可能在50年代葡萄牙人占据澳门之前”。[44]但无论如何,最迟在1557年占据澳门后,葡萄牙人与南河之地就开始有了经常性的贸易。因为葡萄牙人在占据澳门后,利用澳门优越的地理位置,开展对中国、日本、马尼拉、印度和东南亚各地的贸易,把澳门做为其东方贸易的中心。也就是在葡萄牙人占据澳门的第二年(1558),阮潢到达顺化,开始南河分治的进程。阮氏到达顺化后,为了与北方对抗,急需在当时是世界上最先进的葡萄牙人的武器,并希望通过贸易来增加财政收入,而葡萄牙人也通想过贩运南河土产来获得利润,同时也好通过贸易关系为其在南河传教奠定基础。双方各有所需,使双方发展经常性贸易成为可能。如W. J. Buch所说,葡萄牙人在占据澳门后,每年在阴历的十二月或一月都派一到两艘船到南河贸易。[45] 因此,葡萄牙人不仅是最早与南河发生贸易关系的西方商人,而且还是最早与南河开展经常性贸易的西方商人。

在17世纪初期,刚建立的阮氏政权给予了葡商较为优厚的待遇,正如波里所记:“阮主对招徕葡商到其国家贸易表现出异常的热情。他曾几次提出让葡商在沱曩地区土地最肥沃、物产最丰富的地方择地建一个城市,正如华人和日本人所做的一样,并提供其所需要的一切。”[46]与阮氏主动提出让葡商在南河建一个城市相反,17世纪初荷商曾提出在南河建商馆,却被阮主拒绝了。由此可见阮氏政权发发展与葡萄牙人贸易心情之急迫。另一方面,阮氏的提议也表明,在17世纪20年代前,葡商与南河的贸易已达到了相当的规模,因为如果到南河贸易的葡商少的话,最多仅是提议建商馆而不是一座城市。但由于葡萄牙人在东亚的经营模式是以船长作代理人而不是设立商馆,故这一建议没有被采纳。为了与葡商的贸易关系顺利发展,阮氏政权还在很大程度上容忍了葡萄牙人在南河的传教活动。葡萄牙人早期在东亚的贸易是与传教分不开的,他们的贸易船上经常载有很多传教士,如早期曾在南河传教的亚力山大·德·罗德教士曾多次乘坐萄商船往返于南河与澳门之间,正因如此,那些搭载传教士的商船被商人们称为 “教士船”。且很多传教士本身亦从事贸易活动,正如英国人所说葡萄牙人经常以传教的名义从事贸易,有时甚至让人分不清他们是传教士还是商人。南河阮氏政权对欧洲人在南河传教的态度并非一贯的,而是有时松有时紧,调整的根据之一就是南河与葡商的贸易关系。在1625年之前,阮主对欧洲人在南河传教还比较宽容,但因为1625年葡萄牙船队没有像以前那样载着货物来到南河,在反教官员的怂恿下,阮氏在1625年发布了禁教令,禁止欧人在南河传教并惩治当地教徒。[47] 1658年,耶稣会传教士马奎斯收下贤王一万两银子,去澳门购买火器。由于航行耗时太长,1659年春天贤王终于失去耐心。他们认为马奎斯无疑携款逃跑了,于是下令毁掉全国教堂。然而就在此时派往澳门的船只返回来了,贤王大喜,立即冲向这只船,下令鸣炮三声欢迎使船归来。他兴奋地摸着大炮,好像已经看到这些炮正摧毁着郑氏武装。他又下令将已没收的教堂归还传教士,而传教士也可以在该国自由开展其传教事业。[48] 从上述两例可看出,当葡商带去了阮氏想要的商品后,阮氏对葡萄牙人在南河的传教就比较宽容,反之则是较为严厉的禁教。但总的来说,由于葡商与南河的贸易一直在延续,所以南河的禁教政策并没有日本和北河那样严厉。南河政权对葡商的优待还体现在当葡商与荷兰商人在南河竞争时,南河政权更多的是支持葡商而不是荷商。葡萄牙人为阻止荷兰商人到南河贸易付出了很多努力。据波里记载:当荷兰人带着很多货物前往南河贸易后,澳门葡萄牙人派船长科斯塔(Fidinand de Costa)到南河做阮主的工作,要求阮主发布禁令,禁止荷兰人接近南河领土,否则将有生命危险。在科斯塔的游说下,阮主发布了禁令。最初阮主不同意荷商在南河建商馆,因为他担心 “那样会让别国商人不高兴而不再来南河贸易”。[49] 阮主指的别国商人就是葡萄牙人。可见当时阮主为了维持与葡萄牙人的贸易而宁愿放弃与荷兰人的贸易,尽管他的政策是向所有外国人开放其市场。虽然后来阮氏废除了上述禁令,主动邀请荷兰人到南河贸易。但因为有葡商的竞争和敌对,早期荷商在南河的贸易不是很顺利并一度退出了南河市场。1651年荷兰商馆重新在南河开张的原因之一就是因为荷兰人已与葡萄牙和西班牙人能和平相处了,[50] 由此也可以看到,在葡商与荷商的争斗中,阮氏政权更多的是倾向于支持葡商。

尽管葡商在与荷商的竞争中取得了胜利,但在南河的贸易中还是受到了日商和华商的激烈竞争。正如葡萄牙传教士立昂·帕吉斯(Leon Pages)所说:最近在这里(会安)出现了一种对葡萄牙人极为不利的贸易——中国人运来这里很多丝绸,然后被日本人全部购买运回国。[51] 正因如此,早期葡商与南河的贸易相对于日商和华商来说显得无足轻重。葡商与南河的贸易兴盛时期应是在17世纪30年代以后。在此之前,葡商在东方经营的重点是以澳门为中心的中国与日本、马尼拉和印度果亚之间的贸易。但在1633年,西班牙王室下达了禁止澳门与马尼拉之间联系的命令,1639年日本宣布严禁葡萄牙人前往日本,1641年,葡萄牙在东方最大的贸易中心——马六甲被荷兰和亚齐联军攻占,澳门与果阿之间的联系被切断。葡萄牙人失去了先前的重要贸易市场,只得转向一些先前不是很重视的市场,或开发新的市场以维持在东亚的贸易。加大与南河的贸易联系就是其转向政策的内容之一。在葡商制定了转向战略的同时,南河海外贸易市场上的形势也发生了一些重大的变化。变化之一是由于日本的锁国,日商突然之间退出了南河市场; 其二是中国东南沿海由于战乱和随后清政府严厉的海禁,使明末兴起的私人海外贸易大幅萎缩,中国大陆华商到南河贸易受到了限制(见本章第一节)。这样在南河的两个主要竞争对手,一个退出,一个受限,为葡商在南河市场抢占更多的份额创造了很好的契机。葡萄牙人也很好地利用了这一机会,适时推出了南河最需要的商品——武器。在17世纪30年代,南河阮氏政权与北方黎郑政权的战争也进入了最激烈的阶段,战争使阮氏对葡萄牙人的武器需求也更强烈。据博克西尔说,葡萄牙人在澳门设立的铸炮厂生产的铜制枪炮是当时东方最优质的。由于澳门铸炮厂的运转时间(1627—1680)与南北河战争岁月相吻合,因此李塔娜博士认为,当时南河和北河即便不是该厂的最大买主,也算得上两家大买主。[52] 褒依亚在1695年看到阮主府周围的1200门大炮中,很多上面都有葡萄牙的标志就是很好的证明。[53] 除了为阮氏提供武器外,葡萄牙人还在人员方面给予了南河方面一些支持。正如梅奔所说:“如果我们肯定地说南河得到了葡萄牙军人的帮助,或者说得到了葡萄牙训练师的帮助,或许有人会心存疑问。但事实确实如此。在北方与南方的战争中,南河人至少有一次使用了如下的计谋:他们在高地上放置了一些看上去像葡萄牙士兵的稻草人,手里拿着棍子做武器。据叙述此事的罗德神父说,北河人的确上当了,不敢与南河军队交战。”[54] 梅奔引用上述故事是为了证明葡萄牙人曾直接参与了南河军队与北河的战争,因为北河人之所以不敢交战,是因为在以前的战斗中曾与葡萄牙人有过接触。此外葡萄牙人还为阮氏铸造枪炮提供了帮助。据很多学者考证,一位名叫Jean de la Croix葡萄牙人曾任顺化铸造坊负责人,在他的指导下南河人的制炮业发展很快。1885年后,在顺化城内还可见到很多刻有Jean de la Croix字样的神功大炮。[55] 由于葡商不仅有阮氏需要的大炮、长枪以及制造武器弹药的原料如铅和硫磺等,还可在政治和军事上为阮氏提供支援,而阮氏也可为葡商提供丝、沉香等土产以转销中国和东南亚其他各地,因此在17世纪30年代以后,葡商与阮氏之间建立了较为稳定和相对繁荣的贸易关系并一直持续到17世纪末期。

到17世纪末期,一些因素对葡商与南河的贸易关系产生了消极影响。首先是北河战事在1672年停止,这让阮氏政权对武器的需求不如以前强烈,因此对葡商也就不像以前那样优待了。这可从下面的事件中看出一斑:1689年,为了换取阮氏的贸易税收减免,澳门元老院不得不从耶稣教会手里购买两门铜炮去送给阮主,购炮的费用是从城市费用中支出。由澳门元老院出面去求得免税,这在以前阮氏有求于葡商时是不可能发生的。另外,1684年清政府开海禁后,大量的华商涌入南河市场,也让葡商在南河遭遇到更加激烈的竞争。在中国海禁期间,葡商除了向南河提供武器外,更多的是充当南河与中国商品的转运者,当海禁废除,华商可以到南河贸易后,葡商这一优势也就消失了。更重要的是,在荷兰和英国等西方国家的竞争下,葡萄牙人在东方的影响力急剧下降,东方贸易由此也受到了影响,其中就包括与南河的贸易。在这些综合因素的作用下,葡商与南河的贸易出现了下滑,但并不是很明显,如梅奔所说:“(17世纪末)在南河,欧洲人的商馆无法再生存下去,而澳门葡萄牙人的交易却没有很明显地减少。他们仍继续派船载运粗瓷、茶叶、铅锡合金前往南河,并载走糖、生丝和沉香等商品。波武尔说,人们怀疑耶酥会传教士是那些船的真正主人,他们以赚钱供养教士为名,从事这种有利可图的贸易。”[56] 可见在别的西方商人在南河贸易遇到困境时,葡商仍以各种名义从事着与南河的贸易,只是到南河的船只不再像以前那样频繁,也不一定是定期前往,如我们在本章第一节所说,18世纪的南河海外贸易市场上华商已成为绝对主角,葡商等西方商人已成为无足轻重的配角。

相对于荷、英、法等国商人努力寻求在南河设立商馆而言,葡商在南河的贸易模式有其独特之处,那就是不设立固定的商馆,仅在南河寻找一些中介人或代理人帮他们收购所需的货物或销售运去的货物,这个中介或代理人通常兼任翻译任务。葡商不设立商馆的原因,梅奔认为是葡商常以自由人身份经商,而不隶属于像英国和荷兰东印度公司那样的贸易公司,因此没有必要在南河设立一个常设商馆来处理与当地人之间的事务。葡商这种贸易模式的不利之处是,在南河内部没有贸易点和网络,因而在收购和销售货物时常受制于当地商人或已有贸易网络的华商,但其好处是降低了贸易成本。较低的贸易成本是葡商能长期从事与南河贸易的原因之一。葡商能比其他西方商人在南河市场存在的时间长,除了贸易成本低之外,还有葡商自身的原因。法商波武尔曾说葡萄牙人像华商一样经营,他们向当地的习惯势力屈服,愿意成为南河官僚的奴隶。当他们的贸易受阻时,他们愿意去做一些低贱的、不体面的事情。[57] 葡商的这种态度对于大多自视文明高于东方的西方商人来说,是可耻的,无法接受的,正如波武尔是以鄙弃的口吻评价葡商一样。但这种态度却更容易为南河当局和民众接受,因而葡商在南河贸易中所受到的阻力也就相对要少一些。故在荷、英、法等国商人在南河贸易中不断受阻而退出时,葡商与南河的贸易却一直在进行,尽管时有起伏。葡商由此不仅成为了最早与南河建立贸易关系的西方商人,而且还成为了与南河拥有最久贸易关系的西方商人。

二、荷兰商人与南河的贸易关系

荷兰人在[58]7世纪初期就曾尝试与南河建立贸易关系。1601年,两艘荷兰船在从万丹前往中国的途中,在昆仑岛以北的柬埔寨沿岸遭到了当地人的攻击,幸存下来的东印度公司商人杰罗尼摩斯·温德乐(Jeronimus Wonderer)和阿尔伯特·可尼勒斯·鲁易(Albert Cornelis Ruyll)继续北上,在1602年到达了南河。在那里他们受到了阮主的接见,并试图购买一些胡椒。但在四个月后,他们以抢劫和纵火的方式结束了这次行程。[59] 这或许是荷兰人与南河的最早接触,但这次接触给双方留下的都是些不太愉快的记忆,因此在随后的十几年内双方都没有任何接触,直至1613年荷兰日本平户商馆首次派船到南河购买丝绸和瓷器等货物。在随后的1614—1617年间,平户商馆都有派船到南河贸易,但连续几年的贸易都收获甚小,或者根本没有收获。荷商这几年到南河贸易不成功有多方面的原因,如1602年到南河给阮氏留下了不好印象、荷商的傲慢等等,但很重要的一个原因是葡萄牙人的阻挠。在前面我们已提到,为了阻止荷兰人到南河贸易,葡萄牙人科斯塔特意从澳门前往南河游说阮主,并成功地让阮主发布了禁止荷兰人到南河的命令。在禁令发布后,葡萄牙人仍担心阮氏不认真执行,又从澳门派了一个代表团到南河劝说阮主。澳门当局要求代表团一定要让阮主明白,如果不认真对待的话,那些狡猾的荷兰人在一段时间后将侵占南河的土地,正如他们在印度所做的一样。1617年后,或许是阮氏的禁令起了作用,在之后的十五年内没有荷商船前往南河贸易,尽管荷兰人很是看好南河的丝绸和香料。但阮氏并不是真正想禁止荷兰人到南河贸易,在1617年,佛王阮福源曾致函荷印公司北大年及六坤商馆的代表,强调南河港口优良,所产生丝和丝织都很精美,希望荷印公司派船来贸易,但未受到荷兰人的重视。1632年,荷兰船Warmondk号从巴达维亚开往日本途中,在柬埔寨海岸抢劫了一艘葡萄牙帆船。然后由六名荷兰人驾驶该葡萄牙船一起赴日。在途中,葡萄牙船遭风漂到南河海岸,阮主拘捕了船上的荷兰人并没收了船货。后来在华商Tetsi cha(戴七舍?)的力劝下,阮主把所拘荷兰人由华商Tetsi cha送回了巴达维亚,并由Tetsi cha转交给荷印总督一封欢迎荷兰人到南河贸易的信。[60] 阮主给荷印总督的去信应该说正是时候,荷兰人在此之前一直把中国市场作为销售商品和购买丝货的市场,但此时他们正准备对中国宣战,急需找一个可以购买到中国货物和销售商品的替代市场,南河正好符合这两个条件。于是在收到阮主的信后,VOC做出了积极的回应:1633年,上席商务员特劳牛斯(Paulus Traudenius)的船在占岛停泊,并派人到会安去了解进行贸易的可能性,同时还送给阮主一些礼物以表达对阮主送回遇难船上荷兰船员的感谢之意。同年11月,VOC台湾大员商馆派上席商务员亚伯拉罕·戴卡带着5万多里亚尔的现款,前往南河购买黄金和丝货,并在南河设立了商馆。由此南河与荷商的贸易关系正式开启。

在1633—1637年间,VOC每年都派至少两艘船到南河贸易。荷商与南河的贸易路线通常是:荷兰船从日本平户出发,带上到南河贸易所需的现款和商品经由大员(台湾安平,荷兰人称热兰遮城)到达南河贸易,然后从南河前往巴达维亚; 从巴达维亚出发的船载货和现款到南河贸易,然后经大员送至日本销售。这样的贸易路线安排表明,荷商与南河贸易主要是为了服务于荷兰在日本的贸易。双方的贸易内容也很好地体现了这一点。荷商带到南河贸易的主要是现款和一些南河畅销的商品如铜、日本铜币以及其他商品。如1637年前往南河贸易的荷兰Petten号平底船所载用于南河贸易的资金和商品如下:16,438里亚尔白银,763担零14斤铜块,13,500,000个日本铜钱和一些其他商品,总值120,960.10.1荷盾。这些资金和商品大多都是从日本运出的。由上述Petten号船长转交的日本平户商馆长库库巴卡(Nicolaas Koeckebakker)给VOC总督和东印度议会的信中,提到了要求当年在南河购买的商品有以下数种:黄丝、丝、densos(一种有光泽、有花样的海黄)、coninex hockins(可能是一种北绢)、baa(一种纺织品)、fora(一种丝布)、素色缎、伽罗、沉香木、鳐鱼皮、白豆蔻、糖、金罗纱、各种纱绫、宽纹布、京绫。从该商品目录可看出,荷商从南河购买的主要是在日本市场上利润较高的丝、丝织品、糖等商品。因此,在Petten号出发前往南河时,VOC大员长官范得堡要求戴卡遵照其指令,用运去现款和货物交易南河丝、丝质布料和糖等货物。为了尽量多地购买这些商品,大员商馆甚至在随后作出决议,允许戴卡把运往北河使用的60,000两白银用于南河的贸易。[61]

荷兰人之所以愿意把如此多的资金投入南河市场,是因为与南河的贸易拥有相当高的利润。如1636年戴卡在南河购买的131,[62]38.1.0荷盾的商品,包括296担黄丝、125 psigis(南河的布料单位)金罗纱(goude laeckenen)、200担黑糖、200担鹿皮、一批伽罗、微量的更纱以及一些其他的商品,在日本销售后为荷兰人带来了总投资40%至50%的利润,且戴卡说他下一趟去南河将可获得更好的利润。[63]把日本铜钱贩运到南河也可获得丰厚的利润。在日本朱印船可到南河贸易的时期,由于日本人经营着日本与南河之间的铸币贸易,故荷兰人认为该项贸易无利可图。但当朱印船贸易被禁止后,经营铸币却成了“最赚钱的一项” 贸易了。[64] 在1634年,荷兰人从事铸币贸易获得的利润仅为28%,[65] 到1636年时,这项贸易的利润就变得相当可观了:在日本每贯铸币的购买价为1两白银,当荷兰人将之运到南河后,每贯竟卖到10.5两白银,利润达近10倍。[66]

正因为经营南河贸易有利可图,故荷商在1633年开启南河市场后,一直在努力推动与南河的贸易关系。如1636年7月大员商馆做出决议,不但取消了原本要去攻打南河的计划,而且要求库库巴卡运到大员180,000到200,000荷盾的钱和一批铜,因为 “要去那边(指南河)继续进行看起来很好的贸易”。[67] 据穆勒(W. Z. Muler)统计,1609—1640年期间,共有190艘荷兰船到达日本,其中有11艘曾到南河贸易。[68] 可见在1633年后荷商对南河的贸易还是相当重视的。但荷商与南河的贸易关系并没有维持多久。1641年,一名为商馆工作的南河人因偷盗商馆货物被荷兰人擅自处决,引起了阮氏当局的愤怒,镇守广南的王子杀死了6名荷兰商人,只留下2人到巴达维亚去报信。并在商馆的院子里焚烧了商馆的所有货物和用品,不能烧毁的东西如金、银等都抛到了海里。荷兰人对阮氏的行为作出了报复:5艘载有152名水手和70名士兵的战船开到南河海岸并登陆,但遭到了南河军队的攻击,一名指挥官和约十名士兵被击毙。荷兰人于是杀死了先前抓来作为人质的20名南河人,而上主阮福澜也随即下令处决被俘的荷兰商人。作为报复,荷兰人在南河沿岸抓捕了107名南河人前往北河。这样,荷兰人与南河的关系完全破裂,双边贸易也由此中断。

荷商与南河贸易关系的决裂,从表面看是由荷商处死南河人事件导致的,具有一定的偶然性。但从以下几个方面来看,这种结果的出现却是必然的。首先,双方在建立关系之初就存在巨大的矛盾。如上文所述,双方建立贸易关系的契机,是1632年一艘荷兰人驾驶的抢劫来的葡萄牙船在南河海岸沉没,阮氏送回了被救起的荷兰人并发出了贸易邀请。但也正是这艘沉船为双方的冲突埋下了种子。因为阮主只是送回了被救起的荷兰人,并没有返还从沉船上打捞上来的货物和银两。荷兰人在与南河贸易时,不断要求阮氏偿还该船和1632年在南河海岸搁浅的荷兰船Grotenbroeck号上面的钱物,一度甚至准备对南河动武。但阮氏一直以各种理由拒绝退还,对荷兰人的开战威胁也置之不理。如1636年上主阮福澜对戴卡说:荷兰人要求索还那些被拿走的钱是合理而且是正常的,但因为他既没有看到那些钱,更没有享用那些钱,而且一切都是在他的时代以前发生的,而他又忙于国内的战争,因此完全不能去考虑归还那些钱的事情。并且说,如果荷兰人想要向他的国家宣战,在南河的荷兰人就回不去了,他们并不缺少大炮和军队来对付荷兰人,也完全不担心东京(北河)的威肋,如果VOC要像以前那样在南河贸易,他愿开放给他们贸易。[69] 而且,阮氏不仅是对双方在建立关系之前的遇难船货是如此处理,就是在双方建立通商关系之后,也是如此处理。如指挥官尼古拉斯·布鲁因(Nicolaes Bruyn)在1634年报告说,1633年在南河沿海搁浅的快艇Kemphaan号上的大炮和其他船货都落入了南河国王手中,到1634年都未归还。[70] 更有甚者,在1641年11月26日又有两艘荷兰船在占岛附近遇难,幸存的82名荷兰人被当作俘虏押到了会安,而船则被阮氏占为己有。[71] 对这些海难船人货的处理严重影响了双方的互信,成为双方冲突的重要诱因。其次,在1637年后,荷兰人与北河建立了正式的贸易关系。1637年荷商第一次去东京贸易就取得了成功,并在![]() 宪设立了商馆。在东京,除了贸易外,荷商还请求郑氏对阮氏进行干预以返还上述沉船的货款,而郑氏也请求荷兰人协助他去向南河人作战,并因此还给荷印总督写信,并许诺荷兰人将从与北河的贸易中获得巨大的利益为作交换。荷兰人为了换取北河政权在贸易上的让步,也答应帮助北河军队进攻阮氏。如在1641年5月,VOC巴城商馆馆长曾写信告诉郑氏,说他们已准备派遣军舰发动一次抗击南河的联合军事行动。[72] 荷兰人与北河发展关系必然会引起阮氏的不满,尤其是在得知荷兰与北河要联手对付自己后。正如戴卡对前往北河贸易的商人哈特森(Hartsingh)所说:“因为所有在北河朝廷发生的事都会被秘密传到南河朝廷。如果他们知道我们的计划,那所有南河商馆工作人员的性命就很危险了; 到那时,那个残暴的国家将很快制造出一出真正的惨剧。”[73] 戴卡的担心是有道理的,因为在前一年阮主曾对他说过类似的话。荷兰人留下的材料显示,在荷兰人到北河贸易后,阮氏对荷兰人的税收减免承诺并未得到实现,1641年在占岛附近搁浅的两艘荷兰船上人大多都被投进了阮氏的监狱,这些表明阮氏对荷兰人的态度在荷兰与北河建立关系后已发生了根本性的转变。[74] 再次,也是最根本的原因,就是荷商在南河的贸易,在华商、日商和葡商的激烈竞争下,经营利润越来越低,这对以赢利为最高目的的荷商来说,无利可图的南河就毫无吸引力了。荷商在首次到南河贸易后就得出了 “只要中国人继续在那里交易,对公司就几乎无利可图,只会再次遭遇痛苦而已”(戴卡语)的结论。1637年戴卡在解释当年在南河购丝少的原因时也说:“所有住在广南的人都对在那里出入的中国人比对我方的人友善”,并说 “只要日本人和日本的中国人继续住在广南,每年继续由中国来的中国人供应日本市场,公司就不可能从那里获得大的好处。”[75] 葡萄牙人不仅利用其与阮氏的良好关系在政治上打压荷兰人,在贸易上也对荷兰人进行压制,使荷商在南河贸易无法顺利进行,故有大员商馆1637年1月24日作出决议,要求戴卡利用大量资金 “设法从居住在该地的葡萄牙人处夺取一点好处”。华商、日商和葡商的竞争使得荷商在南河贸易的环境恶化,成本增高,利润降低。荷商从事南河贸易的主要赢利点是贩运南河的生丝及丝织品。在华商、日商和葡商的竞争下,加之1637年北河规定严禁把生丝输出到南河,荷兰人在南河的经营状况每况日下。如据平户商馆长库库巴卡1637年所说,在南河以每担125两银购买的1180担粗丝只卖到105两,以132两银购买的南河丝只卖到141两,把两项的差额一起计算起来,他们不仅没有赚到钱,反而赔钱了。他还要求以后都不要从南河收购东京丝了,因为外国商人都到东京去收购,所以运到南河的很少。[76] 不仅仅是丝贸易,荷兰南河商馆的整体经营状况也不好。至1637年,荷兰在南河的贸易 “不仅完全萧条,有些地方还赔钱了”。[77]而荷兰人经营的东京丝绸贸易的平均利润率却高达186%,比经营中国和孟加拉丝绸的利润率都高(分别为119%和183%)。正因为南河贸易经营状况不好,在开辟了北河市场后,荷兰人也有意退出南河市场,转而与北河的黎郑政权合作,重点发展北河市场。从表3-2可看出,在与南河有贸易关系的1635—1640年期间,荷商贩卖到日本的东京丝绸很少,仅占经营总量的9%; 但在与南河关系中断后,贩卖量激增,达到了平均每年3538千荷盾,占经营总量的51%。可见经营北河贸易比南河贸易对荷兰人更有吸引力。阮氏的横蛮和贪婪、南河贸易赢利能力的降低和北河市场的诱惑,让荷兰人对南河当局不再忍让,而南河政权也再不能容忍荷兰人的傲慢无礼和恣意妄为,于是双边关系的破裂就成为必然。

宪设立了商馆。在东京,除了贸易外,荷商还请求郑氏对阮氏进行干预以返还上述沉船的货款,而郑氏也请求荷兰人协助他去向南河人作战,并因此还给荷印总督写信,并许诺荷兰人将从与北河的贸易中获得巨大的利益为作交换。荷兰人为了换取北河政权在贸易上的让步,也答应帮助北河军队进攻阮氏。如在1641年5月,VOC巴城商馆馆长曾写信告诉郑氏,说他们已准备派遣军舰发动一次抗击南河的联合军事行动。[72] 荷兰人与北河发展关系必然会引起阮氏的不满,尤其是在得知荷兰与北河要联手对付自己后。正如戴卡对前往北河贸易的商人哈特森(Hartsingh)所说:“因为所有在北河朝廷发生的事都会被秘密传到南河朝廷。如果他们知道我们的计划,那所有南河商馆工作人员的性命就很危险了; 到那时,那个残暴的国家将很快制造出一出真正的惨剧。”[73] 戴卡的担心是有道理的,因为在前一年阮主曾对他说过类似的话。荷兰人留下的材料显示,在荷兰人到北河贸易后,阮氏对荷兰人的税收减免承诺并未得到实现,1641年在占岛附近搁浅的两艘荷兰船上人大多都被投进了阮氏的监狱,这些表明阮氏对荷兰人的态度在荷兰与北河建立关系后已发生了根本性的转变。[74] 再次,也是最根本的原因,就是荷商在南河的贸易,在华商、日商和葡商的激烈竞争下,经营利润越来越低,这对以赢利为最高目的的荷商来说,无利可图的南河就毫无吸引力了。荷商在首次到南河贸易后就得出了 “只要中国人继续在那里交易,对公司就几乎无利可图,只会再次遭遇痛苦而已”(戴卡语)的结论。1637年戴卡在解释当年在南河购丝少的原因时也说:“所有住在广南的人都对在那里出入的中国人比对我方的人友善”,并说 “只要日本人和日本的中国人继续住在广南,每年继续由中国来的中国人供应日本市场,公司就不可能从那里获得大的好处。”[75] 葡萄牙人不仅利用其与阮氏的良好关系在政治上打压荷兰人,在贸易上也对荷兰人进行压制,使荷商在南河贸易无法顺利进行,故有大员商馆1637年1月24日作出决议,要求戴卡利用大量资金 “设法从居住在该地的葡萄牙人处夺取一点好处”。华商、日商和葡商的竞争使得荷商在南河贸易的环境恶化,成本增高,利润降低。荷商从事南河贸易的主要赢利点是贩运南河的生丝及丝织品。在华商、日商和葡商的竞争下,加之1637年北河规定严禁把生丝输出到南河,荷兰人在南河的经营状况每况日下。如据平户商馆长库库巴卡1637年所说,在南河以每担125两银购买的1180担粗丝只卖到105两,以132两银购买的南河丝只卖到141两,把两项的差额一起计算起来,他们不仅没有赚到钱,反而赔钱了。他还要求以后都不要从南河收购东京丝了,因为外国商人都到东京去收购,所以运到南河的很少。[76] 不仅仅是丝贸易,荷兰南河商馆的整体经营状况也不好。至1637年,荷兰在南河的贸易 “不仅完全萧条,有些地方还赔钱了”。[77]而荷兰人经营的东京丝绸贸易的平均利润率却高达186%,比经营中国和孟加拉丝绸的利润率都高(分别为119%和183%)。正因为南河贸易经营状况不好,在开辟了北河市场后,荷兰人也有意退出南河市场,转而与北河的黎郑政权合作,重点发展北河市场。从表3-2可看出,在与南河有贸易关系的1635—1640年期间,荷商贩卖到日本的东京丝绸很少,仅占经营总量的9%; 但在与南河关系中断后,贩卖量激增,达到了平均每年3538千荷盾,占经营总量的51%。可见经营北河贸易比南河贸易对荷兰人更有吸引力。阮氏的横蛮和贪婪、南河贸易赢利能力的降低和北河市场的诱惑,让荷兰人对南河当局不再忍让,而南河政权也再不能容忍荷兰人的傲慢无礼和恣意妄为,于是双边关系的破裂就成为必然。

表3-2:1635—1688年由荷兰东印度公司运住日本的丝绸分配(1000盾)[78]

在双边关系破裂七年后,在南河,上主阮福澜去世,贤主阮福濒继位。贤主登基后对荷兰人的态变发生了重大的改变,他向荷兰人发出希望和好并重新建立贸易关系的信息。如1648年,两个被关押在南河的荷兰人在信中说:“……在公司自己写信来向国王(指阮主)请求以前,国王是不会释放他们的。如果公司写信来请示,将毫无疑问地,他们会释放,因为国王想要再跟荷兰人和好……”[79] VOC在此时也改变了其政治路线,决定修复与南河的关系以服务于其东方贸易。于是在1651年,荷印总督让巴达维亚华人甲必丹Bingam捎给了阮福澜一封信。“国王看了那一封信,非常愉快,并下令他的人民,不得为难上述那些中国人,更不得为难那些荷兰人舵手,相反地,必须给予各种协助,因为他殿下计划要把该荷兰舵手留下来,直到有机会要派他去巴达维亚告诉总督阁下说,可以自由地每年派一两艘大船去广南贸易,就像以前那样。”[80] 由于有恢复关系的共同愿望,双方在1651年释放了对方的俘虏,并在同年12月签订了一份协定,协定就双边贸易关系作出了以下几点规定:

第三条:公司可像以前那样前往南河自由贸易且得以免税。在会安的公司代表可在该城市适当的地点建一座房屋以供公司住来人员居住。

第九条:荷兰船进入南河时将免于检查,并免去对中国人、葡萄牙人和其他外国人都征收的进港税和出港税。

第十条:公司代表应让荷兰船运来阮主喜欢的货物,阮主将以白银或以货易货的方式进行支付。[81]

除了上述规定之外,协定还给予了荷兰人在南河的治外法权,即荷兰人在南河犯法将只接受荷兰法官的审判。在海难救助问题上,协定规定双方应为对方遇难船提供尽可能的帮助,对从船上抢救出来货物征收适当的税。

该协定的签订标志着荷印公司与南河贸易关系的恢复。从协定的内容看,南河政权为了吸引荷兰人到南河贸易表达出了极大的诚意,不仅同意免除荷兰船的进出港税,还给予了荷兰人的治外法权。但从后来双方的实际交往来看,该协议的很多内容根本没有得到落实。1654年,称再也无法忍受南河当局的荷兰人永久关闭了1651年重新开张的南河商馆,随后还发动了对南河的战争。这样,荷商与南河的贸易关系再次中断。这次中断的时间长达近一个世纪,直至18世纪中期武王阮福阔登基后,大力邀请各国商人到南河贸易,人们才看到荷商再次出现在南河。1755年,荷印公司与阮福阔达成协议,荷商每年为南河运入价值600,000弗罗林(florin,荷兰盾)的铸币,条件是交易所得的12%归阮福阔,2%归主管贸易的官员。但这项贸易也没有进行多久,由于华商和葡商的竞争,再加上阮主以荷商把定制的铸币卖给老百姓违法为由欠帐很多,致使荷商经营该项贸易获利并不多。障碍多,利润低,在要求阮主驱逐葡商和偿还欠帐无果的情况下,荷商在1758年完全放弃了南河市场。

从荷商1602年踏上南河土地到1758年完全退出南河市场的一个半多世纪里,双方发生贸易关系的时间并不多,即使那有限的时间里,荷商与南河的贸易关系也是充满了矛盾、争执,甚至不时还有战争冲突,尽管双方都有发展贸易的良好意愿。因此,作为17—18世纪东亚海上贸易大户,荷商相对于华商和日商来说,在南河海外贸易中扮演的只是一个次要角色,他们的出现丰富了南河海外贸易的内容和范围,但并未对南河海外贸易的进程产生过实质性的影响。

三、英法商人与南河的贸易关系

英国人在17世纪初期就对建立与南河的贸易关系做出了尝试。1613年,英国东印度公司平户商馆馆长库克斯(Richard Cocks)派名为匹库克(Peacock)的英商前往南河去尝试贸易。匹库克到达会安后,派商人卡瓦登(Walter Carwarden)上岸,带着礼品和英王詹姆士一世的信去面见阮主。卡瓦登受到阮主的热情接待,并推销给了阮主很多英国呢。但就在匹库克认为一切顺利,可以去拜见阮主和领取货款时,不想一上岸就被一群南河人围攻致死。[82] 英国人与南河的交往就以这种不愉快的方式开始了。1617年库克斯又派英商爱德曼·塞耶尔(Edmond Sayer)和威廉·亚当斯(William Adams)前往会安贸易,同时索要1613年匹库克所带去货物的货款。但正如兰姆所说:他们既没有索回1613年卡瓦登和匹库克所卖货物的货款,反而连他们自己的货款也没有索回。据亚当斯自己说,他的南河之行至少损失了800两白银。[83] 两次不成功的南河之行让英国人对南河失去了信心,在1695年之前,再也没有英商到南河贸易的记载,尽管在1672年他们就在北河建立了商馆。或许是因为在北河贸易的不顺利,想寻找一个北河的替代市场,英国人在1694年放弃北河商馆后,即派人前往南河寻求重新建立贸易关系的可能性。1695年8月18日,英国船Delpbin在南河占岛附近停泊,英商托马斯·褒依亚(Thomas Bowyear)带着英印公司总督希尔森(Nathaniel Higginson)给阮主的信在会安登陆,随后前往顺化拜见了明王阮福淍。在送上信和礼物后,阮主热情地接见了褒依亚,并回赠了他如下礼物:10,000铅锌钱,1头猪,2罐腌鱼和2坛酒。阮主需要的商品也以褒依亚希望的黄金进行了结算,在褒依亚觉得价格偏低时,阮主又多给了两块黄金。在褒依亚准备离开顺化时,阮主还令敲锣打鼓通知所有买了英商货物的人尽快结帐,否则将取消以后买卖的资格。在离开时阮主也准备好了给英印公司总督的回信和礼物。除了褒依亚在回到会安后发现朝廷退还货物中的一部分已被日本人翻译和艚务人员私分了外,褒依亚在南河的一切看起来都很完美。但褒依亚南河之行后,英印公司与南河的贸易关系并未建立起来。其根本原因在于南河阮氏给予英国人的答复并没有达到他们预期目的。

在褒依亚出发前,希尔森总督给他的指示是:请求阮主提供一份购销商品名目、数量和价格清单,以便了解南河的贸易条件和物产;同时,如果贸易顺利,且南河政权又能答应公司在别的地方可享受的特权,公司可考虑在南河设一商馆。英印公司提出的特权包括:

[84]. 提供建立商馆的土地;

2. 商馆长有权处置与英国人相关的任何事情;

3. 商馆长有权处罚在商馆工作的当地人(按当地一般工资水平付给薪水);

4. 可自由进出口商品且不必交纳关税;

5. 提供一块河边或岛上土地以供修建造船厂或船舶修理厂;

6. 在其海岸遇难船不得被没收,当地人应救助船员和船货,然后交给商馆;

7. 货物运入运出商馆应免税,商馆工作人员可不受任何阻碍地自由往来。

尽管希尔森在给阮主的信中曾说:“所有与我们有贸易联系的印度人都知道,我们处事公平,生活平静,不会去占领别国的土地,只想做自己的事情,并为前往贸易的地方带去最大的利益”,[85] 但对那些严重侵犯南河主权的霸王条款,阮氏显然是不可能答应的。在给希尔森的回信中,阮氏并没有明确回应英国人的要求,只是说因为当年的贸易季已过,一些双方有争论的问题留待明年。如果英国船明年再来,他们将广泛采纳英国人的建议并采用一些新的贸易方式,允许交易所有的货物。并针锋相对地说自己得到从南到北的所有国家的敬重。因此,尽管阮氏的回信表达了殷切希望英国人到南河贸易,并为英商到南河贸易描绘了一幅美好的蓝图,但由于英国人并没有得到他们想要的保证,再加上以前在南河贸易不愉快的经历,褒依亚离开南河后,人们并没有看到英国船再次到南河贸易。

1702年,英国人在南河东南的昆仑岛上建起了一座商馆。英国人之所以选择那个荒芜的岛屿,是因为他们看中了该岛位于印度至中国航线上这一重要的战略地位。利用那里的商馆可以分配东方贸易的商品,并有利于前往暹罗、老挝和缅甸等地贸易。但该商馆并没有运营多久,1705年商馆的雇工发生暴动,杀死了商馆几乎所有的工作人员。[86] 在该商馆存在的几年时间里,尽管就位于南河家门口,但由于南河政权对英国人的占领该岛极为不满,“上令福攀定计除之” 表明阮氏是必欲除之而后快,因此双方并没有贸易往来。

1764年12月,布龙菲尔德(Blomfield)船长指挥的英国船Admiral Pocock因天气原因在岘港逗留了五个月。在南河期间,布龙菲尔德在法国神父罗雷洛(Loureiro)的帮助下受到了阮主的热情接见。阮主在收到他赠送的价值500dols的礼物后,当即表示可以颁给他们一块贸易牌,即允许派一艘船前来贸易,但有一个条件:来的船需带一辆双马车和两匹马。[87] 离开南河后他去了广州,在广州他把在南河购买到的糖卖掉,获得了20%~30%的利润。[88]

布龙菲尔德船长虽然获得了阮主可以派船前往的许诺,但不知是不同意阮主提出的条件还是别的原因,后来他并没有前往南河贸易。1777年,英国船Rumbold号在从中国前往印度时,在岘港搭载了要去同奈的两名南河官员。因遭遇风暴,船并没有在嘉定停靠,而是带着两名南河官员直接到了印度。英印公司总督借此机会派查普曼于(Chapman)于1778年前往南河,以寻求建立贸易关系的机会。但那时西山起义已爆发,北河军队已攻入顺化,南河政权实质上已不存在,查普曼先后在归仁和顺化与西山起义军和黎郑官员联系,但也没有取得实质性的成果。

从上述英国人与南河接触的过程来看,他们只是偶尔派船到南河做试探性贸易,但从未真正与南河建立起贸易联系。因此李塔娜博士说 “在阮氏200年的历史中,英国和交趾支那之间没有什么可以称作贸易的事情,只有悲剧一幕接着一幕”。[89]

法国人与南河的接触晚于葡、荷、英等国,直至17世纪后半期与北河的贸易不顺时,他们才开始关注南河市场。1682年,北河郑柞去世导致法国与北河的贸易变得困难,法国人随后关闭了在北河的商馆并开始考虑开拓南河市场。法国东印度公司派法商维热特(Veret)到南河考察建立商馆的可能性。维热特在提交的报告中指出法国应占领南河的昆仑岛并在上面建立商馆。因为他认为中国、北河、澳门、马尼拉、南河等地的船只要想到印度贸易,都要经过昆仑岛; 同样,从印度、英国、荷兰来的船只要想到中国沿海,也要经过那里。此外,那里也方便与拥有黄金、沉香、红宝石、象牙、麝香等产品的柬埔寨和老挝贸易。不知是法国东印度公司未重视维热特的意见,还是被英国人抢占了先机,法国人并未采取行动,反而是英国人于1702年占领了昆仑岛,并在岛上南建起了商馆。1721年,在昆仑岛上建商馆的事重新被法国人提起,他们派热劳特(Renault)前往昆仑岛考察建立商馆的可能性。但热劳特得出了与维热特完全不同的结论。他认为昆仑岛地贫人少,气候恶劣,不适合欧洲人居住。在上面建商馆将需投入大量的金钱和人力,而回报很少,并举例说英国人都未考虑重新回去。维热特的报告让法国放弃了在昆仑岛上建商馆的计划,但法国人与南河建立贸易关系的计划并没有完全放弃。1744年,一名在广州的法商德·罗斯(De Rothe)租用一艘葡萄牙船,委托法国东印度公司驻印度总指挥杜普雷克斯(Dupleix)的侄孙女婿弗里尔(Friel)前往南河调察贸易情况,并请求准许法国每年派一艘船前往贸易,如果可能的话,还请求南河方面给予在那里居留的法国人税收减免承诺。弗里尔的南河之行似乎是取得了成功。他得到了武王阮福阔的热情接待,并获得了到南河贸易的许可; 他购买的商品也获得了很好的利润:黄金为35%,槟榔和蚶蛤壳为80%,糖更是达到了100%。因此,他建议法国东印度公司与南河进行贸易。弗里尔的南河之行让德·罗斯欣喜不已,但他自己没有法国船,因此他让弗里尔到印度去找杜普雷克斯给予帮助。杜普雷克斯在印度一直从事着从 “印度到印度” 的贸易,因此立即答应了弗里尔的请求,毫不犹豫地制定了派船前往南河贸易的计划。但由于英法战争,法国 “从印度到印度” 的贸易受到了影响,杜普雷克斯派船到南河贸易的计划亦被搁置了。

也就是在杜普雷克斯计划前往南河贸易期间,巴黎的法国人在波武尔的推动下也正计划与南河建立贸易关系。波武尔在1740年前往广州的途中,曾到过南河,故对南河的情况比较了解,还就南河情况写过一份详细报告。在研究了报告后,法国东印度公司决定派波武尔前往南河开拓市场并建立商馆。带着公司交付的使命和一些货物以及对南河市场的期待,波武尔于1749年8月到达南河。在顺化,波武尔受到了武王阮福阔的热情接待,但在贸易方面可以说是极不顺利。武王说要看他的货物,于是他把所有货物都给搬了过去,武王选购了几种后,剩下的在被送还时,被经手的南河官员侵吞了一半以上。在他向武王申诉后,武王则下令所有官员退还,但很多官员并没有很好地执行; 甚至武王本人也以种种理由不支付购货款,这让波武尔所带货物差不多损失殆尽。剩下的货物当地人都很喜欢,但却由于购买力有限而很少有人购买。国王和官员们白白拿走了最好的货物,或者名义上是买但不付帐; 普通百姓想买又没钱,这让波武尔带到南河的货物总共只卖了300贯。无奈之下,武尔劝说武王买下他带去的银币,但也没有成功。阮主只是答应把他手中的比塞塔银币印上南河的标志,然后在南河流通。但由于当时南河的很多官吏都在制造假币,货币贬值很厉害,因而此事并没有得到实施。缺乏现款让波武尔想购买南河商品也变得极为困难,加之他去时贸易季已结束,尽管付出了很大的努力,他也只买到少量质量较差的绸缎和300到400担二等糖,而且价格比贸易季里高出很多。曾经满怀信心的波武尔遭遇如此的贸易结局后,得出了 “公司在南河建商馆和从事商业活动的计划遇到了无法克服的困难” 的结论,于是他的船在1750年离开南河时,并没有留下一个人来 “向公司报告当地有利或不利的条件以供公司决策”; 另一艘早在波武尔前往南河前就在筹备开往南河的船,在得知波武尔的情况后也取消了航行,这一切都表明法国东印度公司已放弃了开拓南河市场的计划。

虽然波武尔南河之行以失败告终让东印度公司高层对南河失去了信心,但1748年后已任公司驻印度彭地雪里(Pondichery)总督的杜普雷克斯并未放弃。他委托1750年被从南河驱逐的传教士本内塔特(Bennetat)前往南河,向阮氏传达在彭地雪里与南河之间建立稳定的贸易联系、在南河设立商馆和得到一片海边土地的愿望。然而本内塔特却没能完成使命,1752年他在南河再次被捕入狱,最后被送上了前往澳门的船只。但杜普雷克斯并未就此放弃,他又派他的下属德·拉贝克(De Rabec)前往南河贸易。由于资料的不足,拉贝克在南河停留的具体时间无法得知,但可以确定的是,他在南河获得了买地建房和仓库的许可以及在南河自由贸易的权利。[90] 或许是由于杜普雷克斯在1754年离职回国让拉贝克失去了靠山,或许是受英法七年战争(1756—1763)的影响以及法国东印度公司自身面临的困境,总之,拉贝克在南河建立的商馆没有坚持多久就放弃了,法国人历经坎坷与南河建立的贸易关系就此中止。

至18世纪70年代中期,法国人再次计划到南河的昆仑岛上建商馆,并派德·罗斯到南河贸易并建立双边贸易关系,但由于法国内部的政治斗争和南河的政局动荡,在南河政权崩溃前,这些计划都没有得到落实。

由此可见,法国人与英国人一样,也曾多次到南河进行试探性贸易,但最终并没有建立起正式的贸易关系; 换言之,法商虽然希望进入南河市场但由于种种原因并没有成功。

参与南河海外贸易的西方商人主要是葡萄牙人、荷兰人、英国人和法国人,但除葡萄牙商人经营相对成功些外,其余的都不如意,他们或是配角,或是过客,都未对南河海外贸易的进程产生过如华商和日商那样重要的影响。至于西方商人在南河经营不成功的原因,大多都认为责任在于南河方面。比如法商波武尔认为,法国人在南河贸易的最大障碍是南河政权组织结构不合理导致的国家管理不善,阮主的愚昧和吝啬,以及南河民众的贫穷。[91] 葡商和荷商都曾经报怨南河政权和人民对华商更为优待。这些西方商人的观点并非没有道理,阮氏和官吏的贪婪,让商人经营的无形和有形成本更高; 民众的贫穷让他们失去了参与贸易的能力,从而使南河的贸易规模不大; 对华商和日商的优待让西方商人需要付出更多的竞争成本。但西方商人在南河经营不成功也有其自身的原因。如在政治上,首先是各国都未真正重视南河市场。他们到东方贸易最重要的市场是中国和日本,因而对南河市场是浅尝辄止,并没有付出太多的耐心和努力。其次是在与南河交往时,总是以居高临下的态度,提出一些过分的要求。如荷兰人和英国人都提出要治外法权,在南河拥有一片土地,要求南河减免各种税费,这些要求即使南河当局一时答应了,但为了维护国家尊严和利益,也不可能长期执行下去。如荷兰与南河在1654年签订的条约就没有得到实施一样,反而引起了阮氏的反感。在经济上,西方人远离其本土到东方经营,利用其先进的造船技术和航海技术,经营东方与西方之间的长途贸易或东方各地之间的内部贸易,他们的贸易模式要求必须是大规模贸易才会有较高的利润。因此在南河这样的小经济体内,其大规模经营的不经济性就充分体现出来了,与利用散置在各处的各种网络进行小规模经营的华商相比,在竞争中明显是处于下风。葡商之所以能在南河长期存在,最根本的原因就是以澳门为中心,不在南河设立商馆,在17世纪30年代其大船遭到荷兰人的攻击后开始用小船到南河贸易,这样就把大规模贸易转换为小规模贸易,从而降低了成本。在文化上,西方人总是认为西方的文明高于东方文明,他们认为东方是低劣的、野蛮的、感性的,而西方是优越的、文明的、理性的,因此西方各国商人在与南河人的交往中,常表现出傲慢和无礼。如荷兰人在与南河的交往中,依仗其军事优势经常进行战争威胁; 荷商私自处死为其工作的南河人从而导致了南河方面的报复; 法商弗里尔到南河时,阮主派了两个南河人跟他学习葡萄牙语,但他却把两人当作奴隶使用,强迫两人在公众场合为其提供各种服务; 波武尔更是在离开南河时,绑架了一个为其做翻译的南河人,理由是 “为了惩罚其所有的不良行为”,[92] 尽管他知道在南河,绑架阮主的臣民将获死刑。这些不尊重南河政权、法律和习俗的行为,必将引起南河方面的不满,从而影响到与南河的贸易关系。如荷兰人因私自处死南河人而导致了荷兰商人被抓,商馆被毁; 波武尔绑架南河人,为后来本内塔特到南河建立彭地雪里法印公司与南河的贸易关系增添了障碍。这一影响也可从葡商的成功经验中得到反证:葡商因为愿意做一些被波武尓等西方商人认为是 “低贱的、不体面” 的事,得以参与南河海外贸易的整个进程。此外,在南河的西方各国商人之间的相互倾轧和攻击,也消耗了各自的实力,降低了各自的竞争力。如葡商为了不让荷商进入南河市场,极力在阮氏政权面前贬损荷兰人,使荷兰人在南河的贸易极为不顺利; 而荷兰人也利用其在战舰和武器方面的优势,在海上攻击葡萄牙人的商船,葡商损失了不少船只和货物,以致于不敢再用大船到南河贸易。

总之,葡、荷、英、法等国商人都或多或少地参与了南河的海外贸易,但由于受南河的商品经济不发达、阮氏封建政权在贸易管理方面存在的诸多局限,以及各国商人自身在政治、经济和文化方面的局限等众多因素的影响,他们参与南河海外贸易的深度和广度有限,对南河海外贸易的进程并没有产生实质性的影响。

第三节 东南亚商人与南河的贸易关系

一直以来,在论及南河海外贸易时,人们往往浓墨重彩地描述华商、日商和西方商人与南河的贸易,而忽略了南河人和其他东南亚地区商人对南河海外贸易的贡献。之所以出现这种情况,一方面可能是认为南河人和其他东南亚地区商人参与南河的海外贸易较少,对南河海外贸易的规模和进程产生的影响甚微; 另一方面可能是有关这方面的历史资料太少,难以进行较为详细的描述。对此我们认为,为了描绘南河海外贸易的全貌,尽管资料少,还是应尽可能挖掘一些信息,以对南河人和其他东南亚地区商人参与南河海外贸易的情况进行描述。

前面我们曾说过南河人很少出海贸易,不是很好的海外贸易执行者,但这并不意味着南河人就没有参与过南河的海外贸易。事实上,阮主就是南河海外贸易的最大组织者和参与者,或曰南河最大的海外贸易商人。确实,阮主并没有亲自出海贸易,但他利用手中的权力,垄断了国内很多重要商品的收购,并转手卖给到南河贸易的外国商人,从中获取巨大的利润。正如法商波武尔所说,对一些有价值的商品如黄金、沉香、象牙和丝绸等都是不能自由买卖的,要想得到这些商品,需要用一些计谋和秘密关系去贿赂官员和首领,以获得他们的保护,否则将被抢劫或遇到不可估量的麻烦。[93]

阮氏政权除了垄断南河国内重要商品的贸易外,也通过由日商或华商代理的方式参与海外贸易。如荷兰人在1637年报告,当年有一艘日本人的也哈多船到柬埔寨贸易,该船载米150拉斯特(last,1拉斯特约为2吨)前往南河,该次航行是受阮主及南河官员的指派而进行的。[94] 类似此类航行并非罕见。在1636年,一些资料中,多次提到从柬埔寨和暹罗贩运稻米到南河。[95] 阮氏委托华商为其贸易之事,可从以下两例看出一斑:1680年,阮氏让华商韩宽官船为其捎货到日本贸易。为了让此次贸易得以顺利进行,贤主阮福濒、得禄侯和通言吴秉绰分别寄书信和礼物给日本长崎奉行、长崎通词。得禄侯在给长崎通词的信中写到:“……故特藉鼎力,披陈于贵上人,尚冀非常之待,格外之施,许宽官本船,尽为贸易,永通往来之便……” 阮主欲与日本贸易及捎货之事,吴秉绰在给长崎通词的信中说得更是明确:“……窃以敝国之与上国往来交通,由来旧矣,香牙皮糖,我之所从出也,铜料诸物,则贵地生焉,以所有者,易所无,非若他国,利其宝财而归也。兹者上国,因清船众多,以致定额寡少,敝国王上,欲交邻之旧,通贸易之需,由黄宽官、史良舍、韩挺政、曾四使船,兴贩上国,肃具书币,奉通上国,请许贸易,尽船准卖,其传达事情,仗在台臺鼎言。王家附货,差逸哥、末哥前来经理,更祈格外施恩,准其尽脱,则感佩者,宁有既哉……”[96] 从吴秉绰的信中可看出,为了贸易成功,阮主还派了两名越南人逸哥和末哥随船前往日本打理自己的货物,这也是越南人直接出海贸易的一个很好例证。另据 《华夷变态》记载,1687年陈添官为船主的赴日华商船上也载有阮主的商货,[97] 尽管后来因遇风暴,阮主的商货被陈添官送回了南河,并没有完成交易,但阮主托其捎货到日本贸易却是不争的事实。

除了垄断销售重要商品和让外商代销商货外,阮氏还以通过外商订购南河需要商品的方式参与海外贸易。如1658年,阮氏曾交付一万两银子让耶稣会传教士马奎斯到澳门购买火器; 1714年,南河重修天姥寺,“上亲制碑文记之,遣人如清购大藏经与律论千余部置寺院”,[98] 由于其时南河与中国尚未建立正式的贸易关系,故所遣之人应是华商无疑; 1747年,阮廷曾要求明香华商为其订购以下二十一种商品:上海红绒、整件的纸、方纸、黄纸、大张冥纸、中等冥纸、银珠、神砂、脂粉、四季缸、直径5寸的三凤盘、鱼缸、香菇、鱼胶、火锅炉、厦门产银纽扣、香串珠、沉香、大青(一种颜料)、毛青(一种颜料)、大绿(一种颜料);[99] 1755年,阮福阔还与荷兰东印度公司达成协议,要求荷商每年为其购入价值600,000荷盾的铸币。仅从上面几例就可看出,阮氏交由外商为其订购的商品包罗万象,不仅有武器和钱币,还有日常生活用品,或用于国事,或服务于日常生活。

阮氏除了委托外商代为购销商货外,偶尔也直接派船到国外进行贸易。如据岩生成一教授考证,1632年曾有一艘阮氏派出的南河船带着一万两白银前往暹罗贸易。[100] 康熙八年(1699),阮氏派官员赵文炳前往广东送回因风漂到南河境内的清朝官兵刘世虎等人时,随船也带有商货希望交易。但因其时清朝正在海禁,“其带来之货,不便交易”,于是广东官员按康熙指示作出了 “广南船货,不必入官,仍给来使,为修理船只之用” 的处理办法。[101] 尽管此次交易未成,阮氏要求利用此次机会直接开展与清朝贸易事实却是不争的。1712年,“上以真腊多产好漆,遣人赍黄金百两,直价采买,以充国用并赐书藩王匿秋”。1755年暹罗与南河的国书有 “昔吾国尝要良骥合式山门,话请于安南,承与钦。后凡有安南政务通行或上用一切,书文到国者,亦炤事理,正两国亲爱,如同天地悠久无疆”[102]之语,表明阮氏之前也曾派人到暹罗采购。上文所说在委托华商黄宽官到日本贸易时,阮氏还派了逸哥和末哥前去经理 “王家附货”,其实也是一种阮氏直接派人贸易的一种方式,只不过是借用了华商的船帮助运输而已。

这种由委托外国商人或直接派人到海外贸易,其实质是一种由阮氏主导的官方海外贸易,亦可称为官本贸易。所谓官本贸易,即由“官方出本和组织的航海贸易”[103]。在这种贸易方式中,阮氏虽然没有直接出面,却从中获得了巨大的利益。如1755年阮氏与荷印公司达成的购买铸币的协议中,阮氏可以坐收交易总值的12%。但也正是这种官本贸易压制了南河私人海外贸易的发展。人们看到,在阮氏统治南河期间,南河海外贸易的执行者几乎都是外国商人,很少有南河民间商人出海贸易。这种现象的存在,或许是由于南河人受航海设备和技术的限制,亦或是受传统海洋意识的约束,但不容忽视的一点是,阮氏政权垄断海外贸易,限制了南河民间商人出洋贸易的积极性和可能性。因为阮氏垄断了国内重要商品的贸易,使民间商人很难获得出洋贸易所需的商品; 同时,阮氏垄断海外贸易,也让民众很难拥有出洋贸易所需的资本。这也在很大程度上限制了南河海外贸易的发展。正如梅奔在论述欧洲商人在南河贸易失败的原因时所说:民众一点都不参与(海外贸易)和无法从中获利,使得欧洲人无法与之建立起长期和稳定的贸易关系。[104]

但南河民众并非如梅奔所说的一点都没参与南河海外贸易。在与南河只有暹罗湾一湾之隔的暹罗,人们还是经常看到南河人到那里贸易。据 《华夷变态》 记载,元禄六年(1693)到日本贸易的华商说:“我们对广南人一点都不陌生,我们见他们经常来暹罗。”[105] 南河人不仅常到暹罗贸易,在17世纪60年代,在暹罗首都阿瑜陀耶还形成了南河人居住的社区,可见到暹罗贸易的南河人的数量并不少。除了到暹罗贸易外,南河人也有参与其他国家的贸易,正如克里斯托夫·戈斯查所说:从传教士的记述中可看出,南河人至少以水手或小商人的身份参与到了当时更为广泛的东南亚贸易网络中去。[106] 据 《华夷变态》 记载,1692年赴日的68番船和1710年赴日的49番船上各有一名南河人,[107] 书中并没明确那两名南河人是商人还是水手,但无论如何,至少表明他们以随船出洋的方式参与了南河的海外贸易。另据荷兰驻南河商务员戴卡在1636年报告:南河的日侨、华侨和土番数人为7月底航日准备了5艘船,并采购了各种商品。[108] 戴卡所说的 “土番” 应是指南河土著。李塔娜博士认为,《海防纂要》 中所记载的万历三十九年(1611)三船南河人因风漂到浙江温州事件,可视为南河民众参与与中国贸易的唯一案例。[109] 但通过仔细分析该记录,我们发现那些漂到中国的南河人并没有参与海外贸易。因为一船人是因 “奉上官差往长沙葛黄处荐礼祭祀一神” 而被风; 另一船是因 “往归仁府维远县贩卖,飘至海中,为庄昭所劫” 而被风; 再一船是因 “就富安府装载官粟并各物回本营” 而被风。[110] 即三船在遭风前航行的目的或是为了祭祀,或是为了在国内贸易,或是为了官府运输,并没有出洋贸易的意图。因此,应属遭风的难船,不能视为南河民众与中国贸易的证据。总之,南河普通民众尽管多少有参与海外贸易,但参与的范围并不广,程度也不够深。

与南河民众较少出洋贸易相对应的是,其他东南亚地区的商人到南河贸易的也不是很多,这是由当时东南亚海上贸易由华商和西方商人主导的格局所决定,即远程的、大额的海上贸易大多为华商和西方商人所经营,而东南亚商人,一般从事的是小额的、近海的贸易。这一特点也决定了到南河贸易较多的东南亚人,一般都是距离南河较近国家的商人,如暹罗人、高绵人、马来人和缅甸人。暹罗因距南河只有一湾之隔,尤其是在前往中国贸易时须经过南河沿海,因此对南河比较熟悉,贸易往来也较频繁。在郑怀德所著 《嘉定城通志》中就有暹商到南河贸易的描述:“(藩安镇)多通福建、广东、潮州、海南、西洋、暹罗诸国音语,海洋艚船,商卖往还,帆樯络绎,百货凑集,为嘉定一大都会也。” 1755年,暹罗国王与阮主还因暹商在南河贸易之事互有书信往来。暹罗去信的主要目的是要求阮氏退还之前对暹罗船所征之税,同时在信中还提到暹罗国王曾到南河购买良马和合式山门,并要求南河方面给予十张 “龙牌”,以便往后暹罗船到南河避风或贸易时免于被官差征税和勒索。阮氏对暹罗来信作出回复,解释了征税一事,但没有答应给暹罗龙牌十张的请求,并说明了理由:“若夫恳请龙牌十张,所与非伤惠也,但龙牌多得,只恐船主蹈杨成章之故辙,以私害公,以利害义,聊送一张往来任意,今年如此,明年又如此,年年不绝,一而足矣,何用多为?”[111] 可见虽然没有答应十张之请,但阮主并不希望断绝与暹罗的贸易,答应每年给一张龙牌以维系双边贸易关系。高绵人、马来人到南河贸易之事在 《嘉定城通志》 中也有记载:“河仙镇,习尚华风,而少绅衿。华夷杂处,专事商贾。其唐人、高绵、阇![]() (马来人)独多,沿海而居……”,“永清镇惟龙湖、沙

(马来人)独多,沿海而居……”,“永清镇惟龙湖、沙![]() 二处风俗与藩安镇大同,而惯与高绵国人交易往还,故多通其音语者,此其异也……”[112] 越南海交史专家阮文金博士在论述河仙与周边地区的关系时也说:“鄚玖和鄚天赐时期,河仙的国际邦交政策很现实,并以自由贸易和重商政策为其基础。因而吸引了国内和国际的客商前来贸易……河仙在当时被称为 “小广州”,从马来半岛、苏门答腊、爪哇、暹罗、印度、缅甸、福建、广东、海南来的船都聚在那里交易……那些商船中,从马来来的商船常得到鄚氏优待,但鄚氏最优待的还是缅甸船,因为缅甸是暹罗的竞争对手。”[113] 正因为南河与这些东南亚国家和地区有着较为经常的贸易关系,故在南河政权制定的税例中,对这些地方船的到税和回税也做出了明确的规定:“暹罗艚到税二千贯,回税五百贯; 吕宋艚到税二千贯,回税二百贯; 旧港处艚到税五百贯,回税五十贯。”[114]

二处风俗与藩安镇大同,而惯与高绵国人交易往还,故多通其音语者,此其异也……”[112] 越南海交史专家阮文金博士在论述河仙与周边地区的关系时也说:“鄚玖和鄚天赐时期,河仙的国际邦交政策很现实,并以自由贸易和重商政策为其基础。因而吸引了国内和国际的客商前来贸易……河仙在当时被称为 “小广州”,从马来半岛、苏门答腊、爪哇、暹罗、印度、缅甸、福建、广东、海南来的船都聚在那里交易……那些商船中,从马来来的商船常得到鄚氏优待,但鄚氏最优待的还是缅甸船,因为缅甸是暹罗的竞争对手。”[113] 正因为南河与这些东南亚国家和地区有着较为经常的贸易关系,故在南河政权制定的税例中,对这些地方船的到税和回税也做出了明确的规定:“暹罗艚到税二千贯,回税五百贯; 吕宋艚到税二千贯,回税二百贯; 旧港处艚到税五百贯,回税五十贯。”[114]

东南亚地区商人参与南河海外贸易尽管不多,参与程度也不深,但他们的参与使南河海外贸易的人员结构和贸易内容更加丰富,因而也为南河海外贸易的发展做出了积极的贡献。

小 结

日商是南河海外贸易初期最重要的参与者之一。阮氏在割据之初,迫切希望获得日本的武器、铜、铜币、硝石硫磺等具有战略价值的商品,日本也希望通过与南河的贸易获得中国商品以及南河的土产,于是在日本朱印船贸易时期,南河成了日本朱印船到达最多的国家,派往南河的朱印船占派出朱印船总数的24%。由于朱印船的载运量较大,且所载白银和铜钱等商货的价值较高,尽管到南河贸易的船数比华商船少,但其贸易额与华商大致相当。在与南河贸易的过程中,在南河形成了日本侨民聚居区——会安日本町,一些日本侨民还参与了南河的海外贸易管理。在日本锁国后,朱印船贸易被取消,留在南河的日侨仍以各种方式参与南河与日本、中国和东南亚一些地区的贸易。但由于日本禁止国人出洋,南河日侨社会得不到新鲜血液的补充,到17世纪末期,南河的日侨社会已不再存在,曾经的主角也最终淡出了南河海外贸易的舞台。

葡商是最早到南河贸易的西方商人。在与南河贸易的初期,葡商由于以下两方面的原因经营较为成功:其一是葡商能为阮氏提供大炮和火药枪等先进武器及制造技术; 其二是葡商大多是以城市市民的身份而不是像荷商、英商和法商等以公司的身份到南河贸易。这样,一方面经营成本较低,另一方面葡商为了个人利益而可以做一些别的西方商人不愿意做的事情,从而使其所受的阻力小一些。但在南北河战争结束后,阮氏对武器的需求减弱,因而对葡商不再那么优待,再加之华商在清廷开海后,大量到南河贸易从而使竞争加剧。在东方实力已衰落的葡商,在南河的贸易到17世纪后期已开始衰退,尽管葡商与南河的贸易一直在延续,但到南河贸易的频率和贸易额已大不如前,在南河海外贸易舞台上成为配角。

荷商与南河拥有正式贸易关系的时间较短。在阮福源1632年致信VOC总督后,1633年VOC派船到南河贸易开启了双边正式贸易关系。但荷商与南河的贸易关系因以下原因并没有维持多久:首先是双边为归还VOC以前海难船的船货而一直心存芥蒂,荷兰人强烈要求归还,甚至以武力相威胁,但阮氏坚决不还; 其次是荷兰人支持北河黎郑政权而让阮氏心存不满; 再次是荷商在南河受到了华商、日商和葡商的激烈竞争,贸易利润越来越低。于是在1641年,荷兰人与阮氏因商馆一名南河工作人员被杀而使冲突公开化,荷兰人撤出了南河。在双边关系中断十年后,VOC与阮氏政权于1651年重新达成协议,同意VOC在享受很多优惠条件的情况下重返南河,但荷兰人并没有真正回到南河市场,而是在1654年完全退出了南河的海外贸易。18世纪中期,在武王阮福阔的邀请下荷兰人再次来到南河市场,但因贸易利润太低和阮氏的贪婪,最终还是选择了放弃。可见,荷商参与南河海外贸易总共仅有十多年时间,对南河海外贸易的发展进程影响有限,只是南河海外贸易舞台上的一个不重要的配角。

英法商人与南河并没有建立正式的贸易关系,他们只有偶尔派船到南河进行试探性贸易,且那些零星的贸易活动少有取得成功,所以说他们只是南河贸易舞台上的匆匆过客,并未留下太多的贸易痕迹。

东南亚商人也对南河海外贸易做出了一定的贡献。在南河,阮氏是最大的商人,他通过垄断买卖进出口商口、直接派船出洋贸易、让外商代理出洋贸易和通过外商定购等方式参与南河海外贸易。普通民众因资本、经验等原因很少出洋贸易,他们参与的形式多是充当外商船上的水手或小商人等,总的来说参与很少。暹罗人、高绵人、马来人和缅甸人因距南河较近,在利益的驱动下也有到南河贸易,但相对于华商来说,他们的贸易规模小,频率也低,因此也只能算是南河海外贸易舞台上的配角。

对南河海外贸易来说,尽管华商、日商、葡商、荷商、英商、法商和东南亚商人参与的程度各不相同,参与的时间长短不一样,参与的方式也各有异,但他们都对南河海外贸易的发展做出了贡献,只是贡献的大小不同而已:有的是主角,有的是配角,有的是过客。正因为有各种各样的角色参加,南河海外贸易这出大戏才得以在17—18世纪精彩地上演并令我们至今仍在回味。

【注释】

[1]Kawashima Motojro:Shuinshen boeki shi. Tokyo,1926,p.19.

[2]Trinh Tien Thuan:Quan he Nhat Ban-Viet Nam the ky XVI-XVII,Luan an tien si lich su truong dai hoc Su Pham Ha Noi,2001,p.40.

[3]许孚远:《请计处倭酋疏》,《敬和堂集》 卷四百,收入陈子龙等辑:《明经世文编》,北京:中华书局,1962年。

[4](明)何乔远:《开海洋议》,《何氏镜山集》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2003 年。

[5]转引自:Chen Ching Ho,May dieu nhan xet ve Minh Huong xa va cac co tich tai Hoi An,Viet Nam khao co tap san,so 1.

[6]Trinh Tien Thuan:Quan he Nhat Ban-Viet Nam the ky XVI-XVII,Luan an tien si lich su truong dai hoc Su Pham Ha Noi,2001. p.43.

[7]Trinh Tien Thuan:Quan he Nhat Ban-Viet Nam the ky XVI-XVII,Luan an tien si lich su truong dai hoc Su Pham Ha Noi,2001. p.43.

[8][日] 中田易直:《近世对外关系史之研究》,吉川弘文馆,昭和五十九年,第13页。(https://www.xing528.com)

[9]近藤守重:《外蕃通书》 第十一册,《安南国都元帅瑞国公上书》,第72页。

[10]近藤守重:《外蕃通书》 第十一册,《神君复赐安南国大都统瑞国公书》,第73页。

[11]Wu Minh Giang:Nguoi Nhat, pho Nhat va di tich Nhat Ban o Hoi An,Do thi co Hoi An,Nxb Khoa hoc xa hoi,Ha Noi,1991,p.208.

[12]Daiyaku Nihon Jiten:The Kodansha International,Tokyo,1992,p.129.

[13]Ogura Sadao:Ve buc tanh “Giao chi quoc mau dich do hai do” va “thac kien quan the am”,thu trong Do thi co Hoi An,Nxb Khoa hoc xa hoi,Ha Noi,1991,p.194.

[14]N. Peri. Essai wur les ralations du Japonet des Indochine aux XVI et XVII siecles. B. E. E. E.O. T. XXIII,1923.

[15][日] 大仓充夫:《日兰交涉三百年史》,新兴亚社,昭和十八年,第60页。

[16]在朱印船贸易时期,虽有非日商作船主的朱印船,但其间出有一些走私船,因此仍以87为船数; 而朱印船贸易是往返的,所以贸易量和贸易额都以船数×基准数×2.

[17]Cristophoro Borri:Xu Dang Trong nam 1621,p.92.

[18]近藤守重:《外蕃通书》 第十一册,《日本国源家康复章》,第74页。

[19]科林(Colin)在 《菲律宾传教记事》 一书中提到1603年时帝劳日本町已形成。

[20]Kawashima Motojro:Shuinshen hoeki shi. Tokyo,1921,pp.32, 33.

[21]Trinh Tien Thuan:Quan he Nhat Ban-Viet Nam the ky XVI-XVII,luan an tien si cua truong dai hoc Su Pham Ha Noi,2001, p.97.

[22]Le Van Lan:Dien bien lich su va dac diem cac do thi o Viet Nam, Do thi co Viet Nam,Nxb Khoa hoc xa hoi,Ha Noi,pp.9~38.

[23][日] 岩生成一:《朱印船と日本町》,至文堂,昭和四十一年,第35页。

[24]近藤守重:《外蕃通书》 第十二册:《安南国大都统瑞国公复本多正纯书》,第76~77页。

[25]近藤守重:《外蕃通书》 第十三册:《安南国主与长崎木村宗太郞书》,第87~88页。

[26]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第68页。

[27]Ogura Sadao:Ve buc tanh “Giao chi quoc mau dich do hai do” va “thac kien quan the am”, Do thi co Hoi An,Nxb Khoa hoc xa hoi,Ha Noi,1991,p.199.

[28]近藤守重:《外蕃通书》 第十二册:《日本国 从一位 源家康 报章》,第76页。

[29]近藤守重:《外蕃通书》 第十一册:《神君复赐安南国大都统瑞国公御书》,第73页。

[30]近藤守重:《外蕃通书》 第十二册:《安南国太尉瑞国公晓示客商书》,第78~79页。

[31]近藤守重:《外蕃通书》 第十二册:《贞顺赉安南国船中规约》,第78页。

[32]近藤守重:《外蕃通书》 第十四册:《安南国大都统呈中岛氏书》,第93页。

[33]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第69页。

[34]郭辉译:《巴达维亚城日记》 第一册,台湾省文献委员会,1989年,第117页。

[35]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第72页。

[36]郭辉译:《巴达维亚城日记》 第二册,台湾省文献委员会,1989年,第214页。

[37]Nguyen Duc Nghinh:Hai tai lieu Ha Lan noi den nguoi Nhat o Viet Nam nua dau the ky XVII,Nghien cuu Lich su,so 4-1985.

[38]Kawashima Motojro:shuinshen boeki shi. Tokyo,1921,p.45.

[39]Nguyen Duc Nghinh:Hai tai lieu Ha Lan noi den nguoi Nhat o Viet Nam nua dau the ky XVII,Nghien cuu Lich su,so 4-1985.

[40]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第78页。

[41]C. R. Boxer,ed anh trans,Seventeenth Century Macua,Hong Kong:Henemann Educational Books Ltd.,1984,p.37.

[42]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.122.

[43]Lamb:The Mandarin Road to Old Hue,p.19; Gefrge Birdwood:Report on the Old Records of the India Offi ce,London:W. H. Allen & Co.,Limited,1891,p.175.

[44]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第78页。

[45]Thanh The Vi:Ngoai thuong Viet Nam-Hoi the ky XVII, XVIII va dau XIX,p.187.

[46]Cristophoro Borri:Xu Dang Trong nam 1621,p.93.

[47]Alexandre de Rhodes viet, Hong Nghe dich: Hanh trinh va truyen giao (Divers voyages et missions),Uy ban doan ket cong giao thanh pho Ho Chi Minh,1994,pp.58-59.

[48]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第38~39页。

[49]Thanh The Vy:Ngoai thuong Viet Nam-Hoi the ky XVII, XVIII va dau XIX,p.73.

[50]Li Tana,Anthony Reid:Southern Vietnam under the Nguyen,JBW Printers & Binders Pte. Ltd. Singapore,p.37.

[51]Nguyen Phuoc Tuong:Hoi An-di san the gioi,Nha xuat ban Van nghe thanh pho Ho Chi Minh,2004,p. 101.

[52]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第79页。

[53]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.74.

[54]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.67.

[55]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.67.

[56]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.88.

[57]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,pp.34-35.

[58]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,pp.34-35.

[59]“The trials of foreign merchant. Jeronimus Wonderaer’s letter from Vietnam” translated by Ruurdje Laarhoven,in Li Tana and Anthony Reid,Southern Vietnam under the Nguyen,Doucments on the Economic History of Cochinchina(Dang Trong),1602-1777(singapore:Institute of Southeast Asian Studies,Singapore/ECHOSEA,Australian Namtional University,1993),pp.6-26.

[60]陈荆和:《十七、十八世纪会安唐人街及其商业》,载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[61]江树生译注:《热兰遮城日志》 第一册,第282~293页。

[62]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第250页。

[63]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第250页。

[64]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第110页。

[65]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第179页。

[66]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第109页。

[67]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第251页。

[68]W. Z. Muler,Hollanders in Hirado 1597-1641. 转引自Nguyen Van Kim:Quan he cua Nhat Ban voi Dong Nam A the ky XV-XVII,Nha xuat ban dai hoc quoc gia Ha Noi,2003,p.197.

[69]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第250~251页。

[70]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第170页。

[71]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第215~216页。

[72]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第215页。

[73]Charles B.Maybon: Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.39.

[74]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,pp.39-40.

[75]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第342页。

[76]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第367页。

[77]江树生:《热兰遮城日志》 第一册,第370页。

[78]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第81~82页。

[79]江树生:《热兰遮城日志》 第三册,第71页。

[80]江树生:《热兰遮城日志》 第三册,第251页。

[81]Thanh The Vi:Ngoai thuong Viet Nam- hoi the ky XVII, XVIII va dau XIX,p.75.

[82]关于匹库克和卡瓦登的命运梅本和霍尔有不同的说法,一说匹库克被谋杀,卡瓦登的命运是个谜,一说正好相反。参见李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》 第83页和Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam第43页。

[83]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第83~84页。

[84]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.47.

[85]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.47.

[86]关于商馆变故的情况,越南人和英国人有不同的说法。《大南实录前编》 卷七记载如下:(壬午,1702年)“海匪安烈蛮船八艘拍泊昆仑岛,其长苏喇伽施等五人自称为一班、二班、三班、四班、五班,与其党二百余人结立寨栅,货宝山积,四面各置大炮。镇边营镇守张福攀以事闻,上令福攀定计除之。”(癸未,1703)“冬十月,安烈党平,先是镇边营镇守张福攀募阇婆十五人密令诈降安烈,乘间杀之。安烈不之觉,居昆仑岁余,不复见镇边讥问,自以为得志。阇婆人乘夜放火烧寨,刺杀一班二班,擒获五班,缚之三班四班,望洋窜去。福攀闻之,尽收所获金帛进纳。上重赏阇婆人及将士有差,五班械送道死。” 而英国人则说是因为商馆长艾伦·卡奇波耳招募了一些马卡撒人为士兵服务并构筑工事。卡奇波耳与马卡撒人订了合同,答应三年满约后让他们离开。但由于某种原因最终没有践约。于是愤怒的马卡撒人在1705年几乎杀死了那里所有的英国人。(参见Charles B.Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,pp.93-94.)

[87]Nguyen Sinh Duy:Nhat ky hanh trinh cua James Bean,Hue xua & nay,so 21-1997.

[88]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,pp.113,195.

[89]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第83页。

[90]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.105.

[91]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,pp.100-101.

[92]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.192.

[93]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.100.

[94]郭辉译:《巴达维亚城日记》 第一册,第199页。

[95]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第85页。

[96]《外蕃通书》 第十四册:《安南国得禄侯与长崎通词书》、《安南国吴秉绰与长崎通词书》,第97~98页。

[97]陈荆和:《清初华舶之长崎贸易及日南航运》,载 《南洋学报》 第十三卷第一辑。

[98]张登桂等:《大南实录前编》 卷八,第17~18页。

[99]Tran Van An:Xa Minh Huong voi thuong cang Hoi An the ky 17-19,Trung Tam bao ton di san-di tich Quang Nam,2005,pp.52-53.

[100]“Jouranal of Brownuefshaven and shlterdyck in 1633,” quoted from Iwao Seiichi, shuiin-sen,pp.263-264.

[101]《清圣祖实录》 卷三十,中华书局,1985,第408页。

[102]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第155b页。

[103]李金明、廖大珂:《中国古代海外贸易史》,南宁:广西人民出版社,1995年,第184页。

[104]Charles B. Maybon:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,p.101.

[105]林信笃,林春胜编:《华夷变态》 第20卷,第1589页。

[106]Li Tana,Nguyen Cochinchina—Southern Vietnam in the seventh and eighteenth century,Southeast Asia Program publications Southeast Asia Program,Cornell university Ithaca,New York,1998,pp.76-77.

[107]见陈荆和:《清初华舶之长崎贸易及日南航运》,载 《南洋学报》 第十三卷第一辑,第32、49页。

[108]郭辉译:《巴达维亚城日记》,台湾省文献委员会,1970年,第182页。

[109]Li Tana,Nguyen Cochinchina—Southern Vietnam in the seventh and eighteenth century,Southeast Asia Program publications Southeast Asia Program,Cornell university Ithaca,New York,1998,p.77.

[110]王在晋:《海防纂要》,卷十 <附获夷纪略·交趾夷>,第18页。

[111]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第164b页。

[112]郑怀德:《嘉定城通志》,第415~419页。

[113]Nguyen Van Kim:Nam bo Viet Nam-moi truong kinh be bien va moi quan he voi cac quoc gia khu vuc the ky 17-18,Nghien cuu Lich su,so 1-2006.

[114]黎贵惇:《 抚边杂录》 下册,第32a页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。