第二章 华商与南河的贸易关系

一国要发展海外贸易,必须得有众多海商参与。但南河人不擅航海,不是很好的海外贸易执行者。对此葡萄牙人多默·皮列士(Tomé Pires)在16世纪初曾有过如下论述:安南人是 “在海外很弱的民族”,他们不向马六甲航行,最远仅航往中国和占婆。[1] 曾在越南生活很长时间的法国人占·巴朴提斯特·常勒尔(Jean Baptiste Changneau)在1820年提交给法国外交部长关于越南的报告中也说:“(交趾支那)商业大部分由中国人控制,没有人比得上那些拥有商业天赋的中国人。直到最近人们才看到有一些交趾支那人从事商业活动。”[2] 究其原因,1618—1621年曾在南河生活的意大利传教士波里认为,是因为南河的生活条件太好了,于是人们不愿意也没有到远处经商的想法,出海时不愿意走到看不到海岸的地方。[3] 越南海外贸易史专家阮文金教授的观点与波里相似:“在潮湿的山脚低地上定居、有丰富多样的食品来源和淡水产品,是扼杀越南人向海洋发展的能力和抑制其征服海洋需求的主要原因。在很多越南人的意识里,大海是广阔的、模糊的,又是充满危险的。”[4] 尽管如此,阮氏还是以南河在东南亚贸易网络中优越的地理位置、开放的对外政策和丰富的物产,吸引了大量主导当时东方海上贸易的华商前往其地贸易,使南河海外贸易得到了迅速发展并不断走向繁荣。

第一节 1600—1639年间华商与南河的贸易关系

在论述南河与华商的贸易关系前,我们先对华商的概念作一界定。本论文中的华商是指驾舟前住南河贸易的中国商人和寓居南河以及其他各地的华侨商人。按钱江先生以船主身份判别的原则来划分,包括了四大群体的海商:来自中国大陆地区,尤其是闽、广两省的海商; 来自中国沿海岛屿地区,主要指以台湾和海南岛为贸易基地的海商; 寓居南河各商埠的海商; 南河之外的东南亚和东亚地区各主要商埠的海商。[5] 以上四大群体的海商,尽管前往南河贸易的出发地或居留地不同(这也是我们不用 “中国商人” 一词的原因),但他们都具备两个共同点,那就是具有中国血统和参与了南河海外贸易。

南河由于位于海上丝绸之路和陶瓷之路上,在帆船贸易时代,是中国与东南亚、印度和西方海上交流的必经之地,因此华商参与南河地区贸易的历史由来已久。在17世纪南河政权建立后,由于南河政权实施了前面所述的积极发展海外贸易的政策,加之中国和国际贸易环境的发展变化,致使大量华商参与到南河海外贸易中去,从而把华商与南河的贸易关系推到了越南历史上前所未有的鼎盛时期。下面我们将分三个阶段对华商与南河的贸易关系的发展变化进行分析。

华商与南河的贸易关系,不仅受南河海外贸易发展形势的影响,还深受中国国内政策和其他国家政策的影响。阮氏在镇守顺广后,安抚民心,发展农业、手工业,并大力发展海外贸易,致使南河政权在17世纪初成为印支半岛南部强大的地方割据政权。差不多在阮氏到达南河的同时,明朝政府也于1567年在福建漳州月港部分开放海禁,准许私人在领取船引后出洋贸易,明朝私人海外贸易随之迅速发展起来。正如漳州籍御使周起元所描述:“我穆庙时除贩夷之律,于是五方之贾,熙熙水国,刳艅艎,分市东西路,其捆载珍奇,故异物不足述,而所贸金钱,岁无虑数十万,公私并赖,其殆天子之南库也。”[6]中国商人出洋贸易,南河就是其目的地之一。例如明万历五年(1577)三月,福建漳州海澄商人陈宝松等人载运铜、铁、瓷器等前往顺化贸易,后因发现从福建到顺化的商船已多达十三艘,以致中国商品过剩而不得不雇南河小船转往会安贸易。[7] 明王朝虽然允许华商出洋贸易,但仍禁止中日之间的直接贸易。这对当时急需中国商品,尤其是中国生丝和丝织品的日本来说,要想获得中国商品只有通过与第三方贸易才能获得,于是在16世纪末至17世纪30年代日本实行了朱印船贸易制度,派船前往包括南河在内的东南亚各商埠贸易。与此同时,西方的葡萄牙、西班牙、荷兰等国商人也来到了东南亚和东亚地区贸易,但除葡商外,西、荷等国商人并没有获得与当时世界上最大的贸易国家——中国直接贸易的机会,不得不在东南亚各港口贸易以获得他们希望得到的中国商品。这一切促使东南亚贸易在1580—1630年间进入了鼎盛时期。正是在这样的历史背景下,阮氏政权抓住了南河作为中日贸易,以及葡萄牙、荷兰与日本贸易中转站这一有利的战略地位,大力吸引华商运来中国商品,再由日商、葡商、荷商转运到日本以及巴达维亚等地以发展转口贸易,从而使华商与南河的贸易关系进入了第一个高峰期。

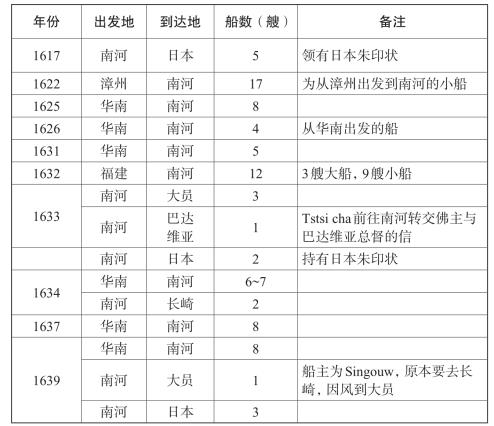

表2-1:1600—1639年间一些年份华商与南河的贸易船数

注1:上表按①玛丽-西比尔·德·维也纳:《十七世纪中国与东南亚的海上贸易》 ②江树生译注:《热兰遮城日志》 ③辛元欧:《十七世纪的中国帆船贸易及赴日唐船源流考》 ④钱江:《十七至十九世纪越南沿海的中国帆船贸易》 ⑤陈荆和:《十七、十八世纪会安唐人街及其商业》 ⑥程绍刚译注:《荷兰人在福尔摩莎》 中的分散资料编成。

注2:由于资料的缺乏,我们无法对1600—1639年间的所有年份的船数作统计,且以上各资料所收数据并不一定完全和准确。如据 《热兰遮城日志》 的记载显示,在1633年8月20日至9月4日期间,荷兰人就劫获了4艘从南河开来的中国帆船。但由于不知其船籍和开往何地,所以在表中没有列出。

1600年至1639年期间,华商与南河的贸易关系呈现出以下特点:其一是参与南河海外贸易的华商主要来自于中国大陆地区。关于这一点,我们从表2-1中可看出,在有统计数据的9年里,共有76~77艘华商船参与南河的海外贸易,平均每年约8.5艘; 其中从华南出发的船为68~69艘,以南河为出发地的船为8艘。尽管表中的数据并不全面,但还是在一定程度上反映了当时华商与南河贸易的实际情况。16世纪中后期,中国明王朝部分开放海禁,准许私商从福建海澄月港领引后出洋贸易。因此在1600—1639年间到南河的船大部分是从福建开出的。如1622年就有17艘小船从漳州出发前往南河。值得注意的是,明代后期的海禁开放是时断时续的,如1622—1624年间因荷兰侵占彭湖列岛,拦劫商船而实施了海禁; 1628年因海寇猖獗,再次禁洋船出海,直至1631年始开禁。但华商与南河的贸易并没有间断过。这是因为郑芝龙集团势力在17世纪20年代后崛起,并逐渐控制了中国的对外贸易。郑芝龙利用泉州安平作为航海和经商基地,组织武装船队,打破官方海禁,发展中国沿海与台湾、日本、澳门以及东南亚各国的贸易。因此在1625年郑芝龙势力兴起之后,到南河的华商船或多或少都带有郑氏的影子,或是由郑氏亲自派往,或是得到他的许可。即使在海禁之时,私人船舶得到郑氏的许可也可出洋贸易。这也是中国大陆华商与南河贸易在17世纪初能够稳定发展的原因。

第二个特点是华商较少直接参与南河与第三方的贸易。之所以如此有两方面的原因:一是这一时期包括南河在内的东南亚各地以及日本的华人社会规模还不是很大; 二是当时南河的海外贸易主要是把中国商品转销日本,而这一任务大多由日商、葡商和荷兰商人来承担的,华商参与相对较少。但华商较少参与南河与其他地区的贸易并不意味着没有参与。如据表2-1显示,在1633年有3艘华商船从南河到大员与荷兰人贸易,1634年有2艘华商船从南河到长崎贸易,1639年也有2艘华商船从南河到日本贸易,其中一艘因风漂到了大员。此外,据陈荆和先生所记,1633年5月3日,华商Tstsi cha(戴七舍?)船载着四名被阮主释放的荷兰人抵达巴城。[8] 这表明在1633年,华商Tetsi cha参与了南河与巴达维亚之间的贸易。1629—1634年任荷兰东印度公司驻暹罗商馆馆长的范·符立特(Van Vliet)在其所著的 《暹罗王国志》 中亦写道:……侨居(暹罗之)华人亦每岁派出一至三艘装运苏木、铅、米、谷子及其他土产之小型帆船赴交趾支那互市……前此,漳州及交趾支那之中国人曾与暹罗维持比现时较为大规模之通商关系,彼等常运各种华货来此以交易大批苏木、铅及其他商货。[9] 可见华商在南河与暹罗之间一直进行着持续的贸易活动。

第三个特点是华商与日商共同主导了南河的海外贸易。这主要体现在以下几个方面。首先是贸易额,正如波里所见,华商和日商是当时南河海外贸易的主要参与者:“交趾支那有一个每年定期开市之港口,中国人和日本人是该商埠的主要客商。日本人每年以其船载运来价值四五万两之白银,而中国人则乘坐着一种叫作Somes的商船,装载着大批优质生丝和其他该国的特产前来。”[10] 如果把表2-1各年华商与南河贸易的平均船数作为这一时期每年华商参与南河贸易的平均数,那么该时期平均每年就有超过8艘的华商船参与南河的贸易。而在1604—1635年间,日本派往南河的朱印船为75艘,平均每年为2.34艘。[11] 由于日本朱印船的载运量比当时中国帆船的载运量大,约为4倍,[12] 因此,当时南河与日本的贸易额与华商的贸易额相当。而葡萄牙商人虽参与南河贸易较早,但与南河的贸易并不固定。荷兰商人参与南河贸易较晚,直到1633年才与南河建立正式的贸易关系。因而葡荷商人与南河的贸易总量与华商和日商相比相差很远。其次是华商与日商共同参与了南河海外贸易的管理。在这一时期,有一部分华商和日商在与南河贸易的过程中留在了南河,利用阮氏给予的特权,在会安择地建房形成了半自治的华人街和日本町。华人街和日本町的管理者由华人和日本人担任,他们不仅管理各自的居民,还负责管理来南河的华商和日商,同时还在外贸管理机构中任职。如1633年荷兰船Browerschaven号及Stolerdi号到岘港时,阮氏派了华人Tsoucock(朱国?)和日人Domingo去验船和照料荷兰人生活。[13] Tsoucock时任阮廷通事,Domingo时任会安日本庯庯长,同时也是阮主的翻译。华人和日人参与南河海外贸易的管理,为华商和日商参与南河贸易创造了比西方国家商人更多的方便,有利于他们在南河贸易的发展。再次是华商与日商在南河的竞争力远远胜过西方商人。由于阮氏政权给予了华商与日商在税收、管理等方面一些特权,加之南河的海外贸易主要是中日之间的转口贸易,再加上三地同位于汉文化圏内,相近的文化使人民之间的交流更为容易,因此在南河的海外贸易中华商与日商的竞争力超过了西方商人。这一点从荷兰人唉叹般的记录中可清楚地看出来:“在广南的贸易,只要中国人继续在那里交易,对公司就几乎无利可图,只会再次遭遇痛苦而已”; “只要日本人和日本的中国人继续住在广南,每年继续由中国来的人供应日本(市场),公司就不可能从那里获得大的好处。”[14]

从以上三个特点看来,华商与南河的贸易在1600—1639年间有了较大的发展,他们主要从华南地区把中国的生丝、丝织品、绸缎、瓷器、铜器、铁器、手工艺品等运到南河,从南河运出胡椒、糖、沉香、白银、黄金、槟榔、豆蔻、燕窝、虾干、象牙、犀角等物品回中国。但由于海外华商的规模还不是很大,加之在南河受到日商的激烈竞争,华商与南河的贸易关系还不够全面和深入。

第二节 1640—1683年间华商与南河的贸易关系

1640—1683年是南河与华商贸易关系发展的第二阶段。在此期间,在日本,德川幕府继1636年禁止所有日本商船出洋贸易后,又于1639年8月宣布封锁日本所有港口,禁止除中国船和荷兰船以外的所有外国船只到日本贸易; 在中国,清初实行的迁界政策在1683年台湾统一后宣布解除,准许私人出洋贸易。这两起事件对华商与南河的贸易关系都产生了深刻影响,成为华商与南河贸易关系发展进程中的重要转折点。在南河,开始于1627年的南北河战争还在继续,对南河的社会经济产生了重要影响,致使南河的经济更加依赖海外贸易;此外,明清两朝的更替让南河的华侨华人数量急剧增加,为华商与南河贸易关系的发展奠定了基础。因此,在这一阶段,南河与华商的贸易关系有了较快的发展。

一、华商参与南河与中国的贸易

如果说在第一阶段(1600—1639)里华商主要是从事中国与南河之间的贸易,那么在这一阶段里华商开始成为南河海外贸易最重要的操作者,全面参与到南河的海外贸易中去。在南河与中国贸易方面,虽然中国朝代的更替和清初的海禁对华商的贸易造成了很大的影响,但由于郑成功集团雄据闽粤海面和三藩王与清廷的对抗,华商仍是当仁不让的主力。明朝末年,阉党专权,政治腐败,民不聊生,李自成领导的农民起义推翻了明王朝,随后入关的清军又打败农民军,于1644年建立了清朝。清立国之初,对海外贸易实施了较为宽容的政策,如在顺治三年曾颁布准许商人出海贸易的敇令:“凡商贾有挟重资愿航海市铜者,官给符为信,听其出洋,往市于东南、日本诸夷。舟回,司关者按时值收之,以供官用。”[15] 这为中国商人出洋贸易创造了有利条件。左都御史慕天颜在 《请开海禁疏》 中描述海禁前的国内情景时说:“犹记顺治六七年间,见市井贸易咸有外国货物,民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有。”[16] 可见当时海外贸易相当盛行。但随着郑成功抗清势力的发展,清政府为了断绝郑成功抗清势力与内陆的联系,于1656年颁布了 《申严海禁敇谕》,严禁商民私自出海; 1661年更实施了 “坚壁清野” 式的 “迁界令”,执行最为彻底的海禁政策,直到1683年台湾平定,1684年江、浙、闽、粤四海关设立,海禁才算解除。

中国国内明清鼎革时期的动荡局势并没有使中国与南河的贸易断绝,反而为郑氏集团垄断中国与南河贸易提供了机会。郑芝龙在降清前,继续利用他在华南沿海的控制权发展与日本和东南亚的贸易。因此,在17世纪40年代,中国与南河的贸易关系仍持续发展。如据《热兰遮城日志》 记载:1640年8月漂到台湾的华商Sickou,Tonbingh等人报告说,1640年有6艘中国帆船到达南河,其中一艘为一官(郑芝龙)所派。那些船载去了瓷器、麻纱、华盖和其他杂货以及少量的布匹。因为运去的货物交易不如意,所以他们准备运去日本。[17]

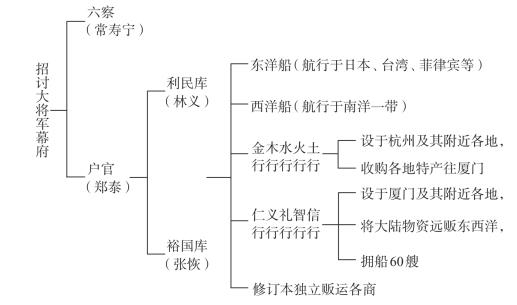

郑芝龙在1646年降清后,其子郑成功高举反清大旗,并利用郑芝龙所建立的海外贸易基础,继续大力发展海外贸易以筹措军费。郑成功在夺取台湾前,以厦、漳、泉为根据地,利用五商组织作业流程(见图2-1)建立了联接中国东南部、日本和东南亚的贸易网络,成为了南中国海上的一支非常重要的贸易力量。正如曾为郑成功管船官员的史伟琦在降清后的奏章中所写:“惟郑逆之米石全仰赖国外,臣在海上从逆之际,专管通往外国之海船,故曾督船亲临日本、吕宋、交趾、暹罗、柬埔寨、西洋等国,因而有所知晓。郑成功强横时期,原以仁、义、礼、智、信五字为号,建置海船,每一字号下设有船十二只。”[18] 郑成功在1653年12月1日致大员长官尼哥拉斯·费尔普耳夫(Nicolaes Verburgh)的信中也说:“数年来,余为应付鞑靼战争,曾造成巨大困难与耗资,为补偿此笔耗费,认为将各种帆船派遣至巴达维亚、暹罗、日本、东京、大员及其他地方进行贸易,至为适宜……”[19]因此,中村孝志说,“国姓爷在日本贸易曾握有其领导权,甚至可以推断其在东南亚海上贸易亦曾作压倒性的大活动。”[20] 郑氏与东南亚的贸易地点中,南河是必不可少的一环。一方面,南河此时正在与北河交战,急需铜、铁、硝石、硫磺等战略物资,也需通过海外贸易的收入来填充军费开支。另一方面南河不仅可以提供中国国内需要的胡椒等南方土产,还可以提供日本和西方各国需要的生丝、丝织品、胡椒、沉香等产品。加之南河距中国大陆不远,与中国在之前就已有较为稳定的贸易关系。如据荷兰人记载,1655年郑成功向东南亚共派了2[21]艘船,其中派到南河的船有4艘。[22] 这些派到南河的船只,一部分载着在南河采购的商品返航郑氏控制地区,因此才会有1660年12月从沙埕出发到达长崎的船只载有广南黄丝150斤之事。[23] 另一部分则在销售完中国商货后又采购当要商货从南河直航日本。如在1654年11 月3日至1655年9月16日期间,到达长崎的中国船共57艘,其中包括2艘南河船。这些船总共载有14万零100斤的生丝以及大量的纺织品和其他各种货物。这些货物全部结在了国姓爷郑成功的帐上。[24] 另据荷兰人在1658年报告说:“过去一季共有47条中国帆船自不同地区泊至长崎,其中28条来自安海,11条来自柬埔寨,3条来自暹罗,2条来自广南,2条来自北大年,1条来自东京。我们发现,这些船均属于大商国姓爷及其同伙。因为我们还没有听说有船来自鞑靼人统治下的南京或其他地区。”[25] 也正是因为有不少郑氏所属商船从南河等东南亚各地直航日本,才有郑成功攻打台湾前,“曾下令所有在交趾、柬埔寨、暹罗等地贸易的中国商船,都要装载大米、硝石、硫磺、铅、锡等货物,不要去日本,而要他们一路直接回厦门” 一事。[26]

图2-1 郑氏五商组织的作业流程[27]

1661年郑成功被清军击败,失去了在大陆的根据地,不得不攻占荷兰人已经营多年的台湾。台湾的大员(郑氏占领后改名为安平)在荷兰人的苦心经营下,在郑氏占领前已成为了远东、东南亚和欧洲三角贸易的中转站。郑成功和其继任者郑经继续利用了它的有利地理位置,采取各种措施,积极发展海上贸易。清政府为了断绝国人与郑氏的交往而实施的迁界令,虽然限制了大陆商人的出洋贸易,但也给郑氏垄断中国的对外贸易提供了大好机会。郑氏在金门、厦门、舟山、沙埕等靠近大陆的海岛上设立收购站,购买冲破海禁运出的大陆货物; 也派船到福建、广东、浙江等地进行走私贸易,收购丝等货物,运往台湾转贩日本和东南亚各地。“成功以海外岛屿养兵十余万,甲胄戈矢,罔不坚利,战船以数千计。又交通内地,遍买人心,而财用不匮者,以有通洋之利也。我朝严禁通洋,片板不得入海; 而商贾垄断,厚赂守口官兵,潜通郑氏以达厦门,然后通贩各国。凡中国各货,海外皆仰资郑氏。于是通洋之利,惟郑氏独操之,财用益饶。”[28] 郑氏由于在到达台湾之前与南河已建立了前述的贸易关系,到达台湾后这种关系得到了继续,尤其是在大陆海禁森严时期。他们把中国的丝织品和瓷器等货物运到南河,换取自身需要的大米和日本需要的香料、糖、生丝和丝织品等经台湾运往日本,再把从日本获得的铜、白银等运到台湾和南河。因此当时台湾郑氏仍从事台湾—南河—日本之间的三角贸易。如据 《巴达维亚城日记》 记载:1677年,有28艘中国船只到日本进行贸易,其中只有2艘不属于郑成功或其追随者。[29] 从表2-2我们知道,1677年从南河到日本贸易的中国船共3艘。因此当年从南河到日本贸易的华商船至少有一艘为郑氏所有。随着在大陆的据点逐一丧失,台湾已无法从大陆获得粮食和其他物品,因此与东南亚的贸易显得更为重要。从台湾到东南亚的航线已成为了郑氏的生命线,因为从东南亚不仅可获得粮食以充军粮,还可获得生丝和香料等物品以到日本换回军用物资和白银。如1683年曾有3艘东宁船到南河采购米粮。为了保护这条生命线,郑氏一度派出战船到海上护航。“秦舍(郑克塽)派礼武官杨二为保护东宁商船,率领战船在广东近海、广南、东京、柬埔寨海面巡逻。”[30] 由此可见,郑氏在台湾的后期,南河在郑氏的贸易格局中占有的地位越来越重要,这也为南河海外贸易的发展起到了推动作用。

郑氏集团不仅自己从事对外贸易,还在政治上和军事上为华商海上贸易提供支持和保护,这对华商与南河贸易起到了很大的促进作用。华商与南河的贸易,经常受到海盗和荷兰东印度公司武装船的威胁。据 《热兰遮城日志》 记载,仅在1633年8月20日至9月4日间,荷兰人就劫掠了4艘从南河启航的华商船。[31]这种海盗行径一直没有停止过。如1644年荷兰船勒·史列勒号在海上 “捕获自广南开往日本之帆船一艘,该船乃广南中国人及日本人所建造……”;[32] 1656年荷兰De Roode Vos号船 “在海南附近截获一条航自广南的中国帆船,获得一批胡椒、铅、沉香、明矾和硝,然后经暹罗前往并到达满喇加”。[33]郑氏集团为了维护自身的利益,与荷兰人进行了坚决的斗争。如对上述1656年荷兰人劫掠华商船一事,“国姓爷又将要求偿还并就此事大做文章,尽管这艘船并非属于他,而是名私商”。[34] 由于荷兰人对前往巴达维亚、日本、暹罗、南河和柬埔寨等地贸易的华商进行阻挠,郑成功在1655年曾以书信的方式对荷兰人进行谴责。在1656年更是实施了大陆与台湾的贸易禁令,让在台湾的荷兰人陷入了窘境,被迫向郑氏妥协,向郑成功等人送礼并答应不妨碍郑方面派船前往暹罗、占卑、巴林冯等南方地区为条件,请求解除禁令。同时也迫使在荷印总督 “对居巴城中国人凡有意者,即允发对广南、或柬埔寨的贸易许可证”。[35]在荷兰人被从台湾驱逐后,从南河到台湾、日本的水域都为郑氏控制,郑氏甚至派战船到南河一带护航,这为华商经营南河贸易提供了有力的支持。

在海禁时期,三藩控制下的中国大陆地区也有船只出洋贸易。三藩是指镇守云南、贵州的平西王吴三桂、镇守广东的平南王尚可喜(康熙十年后其子尚之信代掌兵权)、镇守福建的靖南王耿精忠。三藩为了增加府库收入,发展自己的势力,或明或暗地允许势力范围内的商人参与海外贸易,尤其是平南王尚可喜父子和靖南王耿精忠。尚可喜父子自1650年到1680年镇守广东30年,他们表面上严遵清廷的海禁政策,实则在武力掩护下,大规模从事走私贸易。尤其是在公开叛清后,更是明目张胆地从事海外贸易。如据 《清史稿》 记载:“康熙十二年,平南王尚可喜致书于长崎奉行,请通商舶。闽、粤商人往者益众,杂居长崎市。”[36] 之后常有尚氏所派之船前往日本。如康熙十九年(1680)到达长崎的17番船船主王德春报告说 “平南王每年派往日本之商船,因平南王被弹劾之故,今年未派出,我等3艘船装载了平南王少许货物航日”。[37] 尚氏及其辖下的船不仅只到日本,也到东南亚贸易。广东巡抚李士祯在奏疏中所言:“自康熙元年奉文禁海,外番船不至,即有沈上达等勾结党棍,打造海船,私通外洋,一次可得利银四五万两,一年之中,千船往回,可得利银四五十万两,其获利甚大也。”[38] 靖南王耿精忠于1671年世袭爵位,镇守福建,并于1674年公开叛清。耿精忠叛清后,迅速取消了势力范围内的迁界令,并派人到海外去招徕商人到福州贸易。如1674年到达日本的22番船船主曾一官曾报告说:“靖南王委托本船向各地航日之华商传言,往昔因为海禁,商人们不敢前来福州,今后彼等可轻易的来此贸易,在福州采购丝织物,杂货等适当物品从事买卖。”[39] 1675年,靖南王的叔父也曾派两名使者到巴达维亚,传达欢迎荷商前住福州贸易之意。[40] 此外,还与英国方面探讨在福州设立商馆的可能性。[41]由于靖南王对发展海外贸易持积极态度,因此很快就有外国商人到福州贸易。如据1677年到达日本的3番船报告,1676年有3艘荷兰船停到达福州贸易。[42] 耿氏有无派船出洋贸易,由于资料缺乏,很难探知。《华夷变态》 中仅记有康熙十五年(1676)耿氏叛清急需军品硫磺,向琉球采购一事。但从其叛清后积极招徕华商和荷、英等国商人前往福州贸易来看,“可明显地觉察出耿氏亦颇积极地加入海外贸易活动”。[43] 平南王尚可喜父子和靖南王耿精忠在从事海外贸易的过程中,有无派船到南河贸易或有无南河船只到其势力范围内贸易,我们还没有找到相关记载。但我们可从以下几点中推断其时尚藩和耿藩有可能与南河建有贸易联系。第一,南河较之东南亚其他国家与中国距离较近,且拥有其他东南亚国家所有的胡椒、桂皮等中国需要的香料和中国商品的广大市场。第二,用正统的眼光来看,尚藩、耿藩与南河阮氏一样,同为地方割据政权,且南河政权与清政府没有建立正式的外交关系,与南河交往不用担心受清廷的掣肘。第三,在明清鼎革时,闽广地区有很多人移居南河。在南河从事贸易的华人对祖国的情况非常关注,他们了解国内的情势变化,一有商机,他们一定不会放过。基于此,我们认为,海禁时期藩王控制的闽广地区与南河也有贸易往来,尽管贸易规模不会很大,持续时间也不是很长。

郑氏集团、私商和三藩王操作的海上贸易是清初海禁时期中国海外贸易的主体,据估计每年约有百余只商船冲破海禁政策的阻挠,行驶在中国与海外诸国之间。而这百余只商船中的一部分曾往来于中国与南河之间,维持了海禁时期中国与南河之间的贸易联系。

二、华商参与南河与日本的贸易

在这一时期,相对于在南河与中国的贸易中受到清廷海禁的限制而无法施展拳脚,华商在南河与其他国家和地区的贸易中则可谓得天时地利人和,在参与南河海外贸易的各路力量中迅速崛起,成为了南河海外贸易的主要操作者。在 “天时” 方面,日本从17世纪20年代开始的锁国进程,随着1639年第五次锁国令的颁布宣告基本完成。日本的锁国政策严禁日本船和日本人出海,也不许海外日本人回国,同时也禁止葡萄牙船前往贸易,仅允许中国人、荷兰人到长崎贸易。这一政策不仅让曾在南河海外贸易中占有主导地位的日商无法继续直接从事南河与日本的贸易,也断绝了葡萄牙人经营南河与日本贸易的机会。而荷兰人在1638就决定放弃南河市场,并在1641年与阮氏政权公开绝裂。虽然双方在1651年又签署了和约,但荷兰人与南河的贸易并没有起色,1654年就彻底放弃了与南河的贸易。另一方面,南河由于与北河的对抗和战争,社会经济的维持和发展很大程度上得依赖海外贸易,因而阮氏政权在海外贸易的政策方面是开放的和宽松的。这样,当时利润极高的南河与日本贸易几乎完全被华商控制。而中国的海禁又让中国大陆的海商从事中国—南河—日本三角贸易的机会减少,因此南河的华商占尽了天时。在 “地利” 方面,如前所述,南河位于中国、日本、东南亚各国联系的中间点上,地处热带亚热带交界处,不仅物产丰富,还是东亚与东南亚各国交往的一个重要中转站。但南河华商能在南河海外贸易中迅速崛起,最重要的还在于 “人和”。这里的 “人和” 包括三层意思。第一是南河的华商队伍迅速壮大。明末清初,大批明朝 “遗臣”、“旧臣” 不愿削发易服,纷纷移民海外,南河就是其移居目的地之一。郑怀德之祖父郑会就是一典型代表:“暨显祖会,大清初入中国,不堪变服剃头之令,留发南投。”[44]也有人因经济原因移居南河。如那些在南河贸易因风期不顺或商务拖延 “压冬” 或曰 “押冬” 而居留南河的华商。华人在南河不仅数量急剧增加,政治影响也不断扩大。他们在南河建立了半自治组织“明香社”。据陈荆和先生考证,南河第一个明香社——会安明香社的建立时间应在1645—1653年之间,尤有可能在1645年后的几年间。[45]明香社的建立是南河华人数量增多的标志,同时也意味着南河华商的数量有了明显的增加。因为南河明香人大多从事与贸易相关的工作。如会安十老之首孔天如的弟弟孔天宜曾作为船主到日本从事贸易; 顺治初年移居顺化城北的福建漳州人陈养纯到南河后也以商为业。第二是华商与南河阮氏政权建立了良好的关系。出于种种原因,阮氏一直对南河华商都较为友好,不仅在税收上给予优待,还让大量华商参与南河海外贸易的管理,尤其是在日本锁国、日商渐渐淡出南河贸易舞台后(参看第一章第二节)。与当地政权的良好关系是华商参与南河海外贸易最重要的条件之一,其重要性可从荷兰人因处理不好与南河政权的关系而不得不退出南河市场看出一斑。第三是指南河华商拥有可利用的良好的贸易网络。明清朝代更替让中国海外移民迅速增加,这些海外移民主要分布在日本和东南亚各等地,他们利用血缘、乡缘、业缘,编织了一张庞大的华商贸易网络。南河华商是这个贸易网络的一部分,他们以南河内部的以明香社和五帮组织为支柱的内部网络为基点,积极融入到华商贸易网络中去,并利用这个网络在信息、人脉、货物组织、运输和销售等方面的优势,参与到东亚和东南亚地区的贸易竞争中去。

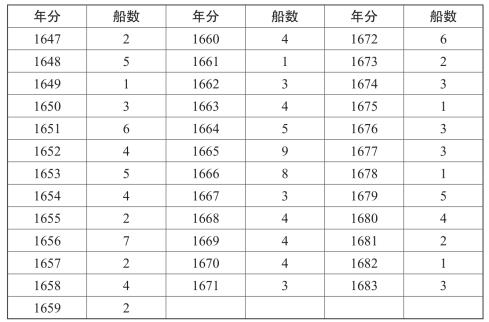

表2-2:1647—1683年南河赴长崎华商船数统计表

注:本表据辛元欧 《十七世纪的中国帆船贸易及赴日唐船源流考》(《中国海洋发展史文化文集》 第九辑,刘序枫主编,中央研究院人文社会科学研究中心专书,1995年)一文中 《赴长崎的各地唐船数统计表(1647—1683)》 编成。

正因拥有上述天时地利人和方面的优势,华商在1640—1683年期间在南河海外贸易中发挥了重要作用。尤其是在南河与日本贸易方面,华商充分利用了日本人和日本船无法到南河,而在南河的日本人又不得回日本的禁令,或单独或联合日本人积极从事南河与日本贸易。在南河方面,1640—1672年间,阮氏与北河郑氏之间的战争时断时续,为了应对战争和满足国内经济的需要,南河需进口大量的铜、铁以制造武器和铜钱使国内经济能正常运转,而这些产品在日本较为丰富。另一方面,日本由于锁国而无法获得外部的商品,也需要南河的琦楠、生丝、丝织品、糖、胡椒等产品。由于荷兰人虽能从事与日本的贸易但已退出了南河市场,葡萄牙人有经营南河市场又不能进入日本市场,因此华商成为了沟通南河市场与日本市场的唯一纽带。从表2-2中我们可看出南河与日本贸易在1640—1683年间的活跃状况。在1647—1683年间,每年都有华商船从南河抵达日本,37年间共达133艘,最多的年份达9艘,最少的年份也有一艘,平均每年约3.6艘。[46] 这比同期从东南亚国家开往日本的华商船都多。(参看表2-3)

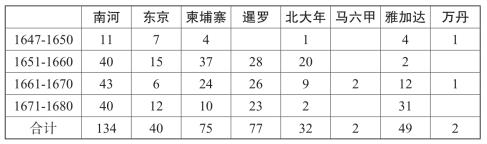

表2-3:从东南亚国家开往日本的华商船(1647—1680年)[47]

需要指出的是,上两表中从南河赴长崎的商船,并非全为南河华商拥有。上表中的数据多出自荷兰各地商馆的日记和日本的 《华夷变态》 一书。作为华商在日本的唯一竞争对手,荷兰人对华商船的关注更多的是某年从某地有多少船开往日本,并以此来了解载入商品的内容和数量,而对船籍和船主的关注程度则不是太高,也没有非弄清楚不可的必要。而 《华夷变态》 的唐船风说中的某地船仅指船的出航地,并不一定指船籍地。正如陈荆和先生所说:“不过这些地名时则指起程地点,时为起程地一带之总括性名称,也不一定指示该船之船籍,实际上率多表示该船所办商货之来源地。”[48] 如1683年到达长崎的薛八官船和谢春官船,原籍均为广东,之所以从南河出航前往日本是因为它们在广东被大清军攻打,海上又无返航广东之顺风,只有改航南河,并在南河采购糖、苏木、大枫子等货航日。[49] 事实上在1640—1683年期间从南河航日之船大多为郑芝龙/郑成功/郑经集团拥有。关于郑氏集团拥有大部分南河与日本贸易商船一事,陈荆和先生曾有如下论述:“及明清鼎革,顺治十八年(1661)清廷于东南沿海实施立界,康熙十七年(1678)又强行迁界,凡此处置,目的在于防遏明郑勾结东南人民以获兵粮,然结果反使郑氏商舶远航日本、东京、广南及暹罗各地积极贸易。当然自顺治十八年前后直至康熙二十四年(1685)海禁之解除为止,每岁往贩南洋各埠或从事日本南洋贸易之船只十九属于郑氏,客商则多为福建人。”[50] 1656年47艘到达日本的中国船(其中包括2艘南河出发的船)均为郑成功集团所有、1677年到达日本的28艘中国船中只有2艘不属于郑成功及其追随者所有就是很好的例证。这也与上述我们所说的郑氏集团在东亚东南亚海域拥有的贸易主导地位是相符的。

除郑氏拥有的船只外,余下的南河赴日华商船多为南河华商拥有。正如上文所述,在1640—1683年期间,移居南河的华人众多且有相当一部分从事贸易。而南河与日本贸易的利润又是相当可观的,在南河的华商不可能放过这一大好机会。魏九使就是最好的例子。魏九使(1618—1689),福建福州人,讳之琰,字双侯,号尔潜。1653年冬赴日助其兄魏六使从事日本与东京贸易。1654年其兄在日本去世后前往南河会安,从事南河与日本贸易,并娶南河人武氏谊为妻。魏九使在南河居留并从事贸易12年,直至1662年才与其二子离开南河赴日定居。返日后,由于南河与日本贸易利润丰厚,魏九使仍继续从事两地之间的贸易。从事南河与日本贸易的过程中,魏九使与南河上层建立了良好的关系,并积累了巨额的财富。这可从贤王世子演于1673年给他的信中看出:“安南国太子,达书于大明国魏九使贤宾,平安二字,欢喜不胜。盖闻王者交邻,必主于信,君子立心,尤贵乎诚。曩者贤宾遥临陋境,自为游客,特来相见,深结漆胶之义。未历几经,再往通临日本,不谷于时口嘱贸买诸货物,以供其用,深感隆恩。自出家赀代办,一一称心,希望早来,得以追还银数,怎奈寂无音信,其愿望之情愈切。兹者不谷,时方整阅戎装,修治器械,日用费近千金。遥闻贤宾,有道治财,营生得理,乃积乃仓,余财余力,姑烦假以白银五千两,以供需用,却容来历时候,舸舰临帮,谨以还璧,岂有毫厘差错。如肯放心假下,当谨寄来商艚主,并吴顺官递回……”[51] 魏九使在南河从事与日本贸易长达12年之久,且贸易额又相当的大,定然有一些赴日华商船为其所有。除魏九使外,居住在南河的一些华商大贾有也可能独自或合伙置船办货物前往日本贸易。据 《巴达维亚城日志》 1644年12月条记载:士希布船勒·夫列勒(De Vreede)号捕获自广南开往日本之帆船一艘。该帆船乃广南中国人及日本人所建造者。[52] 从这一记录来看,在日本锁国后,南河华商曾与在南河的日商共同经营南河与日本的贸易。因日本锁国令禁止海外日人回国,所以其合伙方式是共同出资,然后由华商具体操作在日本的贸易。荷兰人说1656被荷兰de Roode Vos号在海南附近截获的一条航自广南的中国帆船为一名私商所有[53],那名私商很有可能是南河华商。因为当时中国大陆出海的商船如不是郑氏所有就必须得到郑氏的批准,以郑氏的名义出海贸易,而荷兰人说所劫商船并非郑氏所有,而是一名私商,那么这艘船很有可能就是南河的华商船。因为即使是南河的华商船,如前面所述,郑成功也会提供保护。

除了上述郑氏集团和南河华商外,这一时期赴日华商船的拥有者还应有其他各地华商。由于资料所限,我们还没有发现相关方面的记载。但我们从上述魏九使事迹的记述中可以推断魏九使应是这样的华商之一。魏九使1662年携其二子返回日本后继续从事与南河的贸易。从世子演的的信中可知,他曾垫资为世子购买商货送往南河,在世子写信时还欠他的货款。“未历几经,再往通临日本,不谷于时口嘱贸买诸货物,以供其用,深感隆恩。自出家赀代办,一一称心,希望早来,得以追还银数……” 从世子一次就提出借五千两白银的一事来看,他在南河和日本的贸易规模应不小。另外在日本锁国后,很多日本人,包括一些高级官员都投资日本与南河的贸易且获利不小。如据荷兰资料记载,1637日本人通过投资华商与南河的贸易获利不下15000两白银。[54] 而们他们投资的方式就是注资于华商的生意。因此魏九使在定居日本后很可能拥有商船从事日本与南河的贸易,一边利用自有资本,一边接纳日本人的资金从事南河贸易。由于魏九使从1662年就定居日本,所以在那之后应视作日本华商。

三、华商参与南河与其他各国的贸易

这一时期华商不仅从事南河与中国和日本的贸易,还与第一阶段一样,参与了南河与其他各国的贸易。其中最主要的是南河与荷兰东印度公司在台湾的贸易。荷兰人在到达远东后,一直把中国和东南亚各地的商品转运日本作为主要赢利模式。在17世纪初中国商人因海禁不能直接前往日本,而荷兰人又无法与中国建立直接的贸易联系,即无法直接获得中国商品,只能在中国大陆以外的台湾和东南亚各地购买中国商品。于是荷兰东印度公司在1624年占据台湾后一方面将台湾作为对中国贸易的据点,另一方面也派船到东南亚各地或吸引东南亚各地的华商船前来台湾贸易,因此台湾成为了荷兰人在远东的贸易中心。在此背景下,南河与在台湾的荷兰人的贸易也得到了发展。在1632—1641年间,荷兰人曾亲自经营与南河的贸易。但1641年后,荷兰人退出了南河市场,虽然1651年曾短暂重返南河,但因阮主并没有信守双方签订的协约,荷兰人与南河的贸易进展并不顺利。因此,从1640年至1661年郑成功攻占台湾期间,南河与在台湾的荷兰人之间的贸易大多是通过华商进行的。如在1648年,共有4艘华商船往返于南河与台湾间:3月中旬中国商人Jan Soetekan的船从热兰遮城出航前往南河; 8月7日,华商何斌的船从南河航抵热兰遮城; 8月9日,已经过世的中国商人Jan Soetekan的船从南河返回热兰遮城; 10月7日,中国商人Boycko的船从热兰遮城出航前往南河。[55]这些船从南河运出的货物如苏木、胡椒、锡、藤、沉香、水牛角、棉花、槟榔、鱼翅等大都是为了转运日本。而运到南河的货物大多为中国的手工业品如粗瓷杯、色彩丝布、中国拖鞋等。或许有人会问,为什么这些中国船不从南河直航日本以获取更高的利润而要到台湾与荷兰人进行贸易。我们认为最主要的原因是为了降低贸易风险。在17世纪上半期,在东亚海面上各种势力斗争激烈,但荷兰人拥有绝对优势。与荷兰人从事贸易可以得到保护,反之则有在海上被劫掠的危险。如上述中国商人何斌曾被荷兰人抢劫过。因此从事南河与台湾荷兰人贸易的华商船通常拥有荷兰人颁发通行证,受荷兰人保护。如上述的Jan Soetekan和Boycko的船都持有荷兰人的通行证。

华商不仅从事南河与台湾荷兰人之间的贸易,也从事南河与巴达维亚荷兰人之间的贸易。尤其是在VOC与南河断绝联系之后,华商成为了VOC与南河联系的纽带,他们不仅仅从事双边贸易,还充任了VOC当局与南河政权之间的使者。如 《热兰遮城日志》 1651年9 月6日条记载:据一艘到达热兰遮城的华商船报告说,在他们出航前有一艘属于巴达维亚城甲必丹Bingam的帆船在平安抵达南河,并带有一封VOC总督给阮主的信。但由于书信没有附带礼物,翻译员不敢拿去交给阮主,直到另一艘从巴达维亚装船前往热兰遮城的中国船因风船破到南河寻求帮助之机才交到阮主手里。[56] 正因有华商在南河与VOC之间的积极沟通,才有双方在1651年互相释放俘虏并签订和约。

关于这一时期华商从事南河与东南亚各国贸易,由于资料的局限性,我们无法确定贸易对象国和贸易规模。但种种迹象表明,这种贸易是存在的。如1695年到达南河调查商情的的英国商人褒依亚(Bowyear)曾说,在17世纪,商船为南河运来了东南亚的各种商品。从暹罗:蒌叶、红木、漆、贝壳、象牙、锡、铅、大米等; 从柬埔寨:秋黄(一种颜料)、白蚁、砂仁、蜡、漆、贝壳、红木、松香、牛皮、鹿皮、鹿筋、象牙、犀牛角等; 从巴达维亚:白银、白檀、蒌叶、红白纱布、红药水等; 从马尼拉:白银、硝石、红豆、蛤蜊、烟叶、蜡、鹿筋等。南河卖出的商品则有:黄金、铁、丝、丝织品、琦楠香、沉香、白糖、冰糖、燕窝、胡椒、棉花等。[57] 1671年到达南河,并在南河逗留14年之久的巴黎外方传教会会士巴舍(Benigne Vachet)在手记中也写道:“每年外商以大批由日本、亚齐岛(即苏门答剌)、暹罗及马尼拉携来之银货采购这些贵货返国。”[58]以上两段记述表明,在17世纪中后期,南河与东南亚很多国家的贸易是存在的。但是不是华商也参与了这一贸易过程呢? 我们认为答案是肯定的。因为在明末时,华商所到之地就遍及东亚东南亚24个国家,合法的东西洋贸易网络覆盖了约47个东南亚港口。[59] 在东南亚各主要商埠,如北河的庯宪,菲律宾的马尼拉,暹罗的阿瑜陀耶,柬埔寨的金边,缅甸的勃固、土瓦、曼德勒、仰光,马来半岛的北大年、彭亨、新加坡、马六甲与槟榔屿,印度尼西亚的巴达维亚、邦加、棉兰、巨港,以及加里曼丹岛的古晋、诗巫与文莱,菲律宾的马尼拉等地都有一定数量的侨居华商,他们之间形成了一张贸易网络,如果与南河做生意有利润的话他们是不会放过的。在南河,南河人本身出洋贸易较少,海外贸易多由华人掌控。再加上阮氏政权对华商的政策相对于其他商人更为优待。为利益所驱,华商一定会参与到南河与东南亚各地的贸易中去。故褒依亚说:“从日本、广东、暹罗、高棉、马尼拉及最近之吧城,每岁至少有十艘至十二艘中国帆船航此交易。”[60] 据VOC暹罗商馆日志记载,1644年2月23日,曾有一艘华商船抵暹罗大城,随船而至的有侨居南河的华商和两名日商,他们到暹罗是为了采购鹿皮及鲨鱼皮以转贩日本。[61] 《巴达维亚城日志》 1661年6月13日条有如下记载:暹罗驻在商务员Van Rijk之通知书,比右述署期在后,抵达该地之交趾帆船二艘及厦门之帆船一艘,所提供报告谓:国姓爷已集结战斗用帆船二百艘以上于厦门及其附近,并努力集结更多。命凡在日本之帆船船主等,立即返航,违者将予处死,又在交趾、柬埔寨、暹罗及其他地方之帆船,已不再驶住日本,命其载米、硝石、硫磺、锡、铅、有其他直驶厦门。[62] 上述信中所说的交趾帆船是南河船是毫无疑问的,但这两艘船是华商船还是南河人的船信中并未指明。我们认为,这两艘船应是南河华商船,理由有二:其一,正如前面所言,南河人很少直较从事海外贸易。其二,与两艘交趾船同行的是一艘厦门船。厦门船有可能是郑成功派去宣布命令的,与两艘交趾船同行表明其船主与交其趾船的船主很熟悉,这样在大海中航行才能相互信任和交流。由此可见,在第二阶段,华商在南河与东南亚各国的贸易联系中也扮演了重要角色。

通过以上对华商在南河与中国、南河与日本和南河与其他地区贸易中所发挥作用的分析,我们看出,在第二阶段(1640—1683),南河与华商的贸易关系呈现出以下几个特点:首先是华商全面参与了南河的海外贸易。在此阶段,南河的海外贸易继第一阶段后继续发展,与中国、日本和东南亚国家的贸易都在稳步推进。在此过程中,各地的华商总是活跃在南河与各国贸易的各个层面,与中国的贸易主要是在郑氏家族控制地区进行,与日本贸易因日本的锁国日商、葡商无法参与,荷兰商人又退出了南河市场而成为了绝对主角。南河与其他国家和地区的贸易虽然不是很多,但其中也有华商的活动的影子,如南河与VOC在台湾的贸易、与VOC在巴城的贸易、与暹罗的贸易等等。第二个特点是华商成为了南河海外贸易的唯一主导者。在第一阶段(1600—1639),日商和华商共同主导了南河海外贸易,但日本的锁国政策致使日商迅速退出了南河市场,填补日商留下空缺的不是有权到日本经营的荷兰商人,因为他们主动放弃了南河市场; 也不是占据澳门的葡萄牙人,因为他们在日本锁国后包括与南河贸易在内的远东贸易严重萎缩,且葡商也被禁止到日本贸易; 更不是南河商人,他们仍如以前一样,由于历史、心理和资金的原因,很少直接参与到海外贸易中来; 而是日商在南河曾经的对手和合作伙伴——华商。华商不仅接管了曾经主要由日商的朱印船承担的南河与日本贸易,还接管了曾经由日本人在南河外贸易管理机构中担任的一些职务。如会安明香社十老中的孔天如和周岐山曾同任该府艚一职多年。在这一阶段,绝大部分南河海外贸易都是由华商来完成的,因此我们说华商是南河海外贸易的唯一主导者。第三个特点是这一阶段经营南河海外贸易的华商主要来自中国大陆以外的地区。清政府的严厉的海禁政策限制了中国大陆商人到南河从事贸易,但也为郑氏集团(郑成功/郑经)垄断中国与南河贸易提供了机会。尤其是在郑氏到台湾、清庭颁布迁界令后,南河与两个最大的贸易对象中国和日本之间的贸易绝大部分都由台湾的郑氏集团控制,参与贸易的华商绝大部分即使不是郑氏的人也是得到了郑氏授权的。另一方面,明清鼎革时期大量华人移居南河和东南亚其他地区,致使大陆以外华商的数量明显增加,这让参与南河海外贸易的华商的来源地更广,如有台湾的华商,巴达维亚的华商,日本的华商,当然更有南河本地的华商; 参与的规模和程度也更大更深,1647—1683年间共有133艘华商船赴日就是明证。以上三个特点表明,正是华商的参与让南河的海外贸易的规模越来越大,贸易对象国也越来越多。换言之,华商的参与让南河的海外贸易全面融入了东亚东南亚贸易体系,进而促进了南河海外贸易快速发展。

第三节 1684—1775年间华商与南河的贸易关系

1684—1775年间,华商与南河的贸易关系迅猛发展,达到了历史的顶峰。那么华商与南河贸易关系快迅发展的原因是什么? 具体的贸易状况又如何? 下面我们将就此两个问题进行探讨。

一、华商与南河贸易关系迅速发展的背景

1672年,阮氏政权与北河黎郑政权的战争因谁也无法取得压倒性的胜利而停止。南北双方以![]() 江为界,划江而治,不再相互攻伐。与北方战事的停止减轻了南河经济上的压力,从而可以轻徭薄赋,专注于内部的发展,因而有利于南河社会经济的恢复和发展。如到1685年时,南河 “时境内无事,禾谷登稔,上益修政治,不崇台榭,不迩声色,轻徭薄赋,百姓欢洽,咸称太平之世”。[63] 这种 “太平之世” 为南河海外贸易的发展奠定了良好的社会政治经济基础。然而我们以1684年而不是1672年作为南河与华商贸易关系发展的分界点,有以下两个方面的原因,一是社会经济的恢复和发展需要一个过程,并不是战争一结束社会经济和海外贸易马上就迅速发展起来了; 二是南河作为一个商品经济较为落后的地区,其海外贸易受区域和国际贸易环境的影响很大,其中受中国和日本海外贸易政策调整的影响最大。中国与日本的海外贸易方针和政策在1684年之后都有了重大的调整,这也使得南河海外贸易状况在1684年前后有了明显的不同。

江为界,划江而治,不再相互攻伐。与北方战事的停止减轻了南河经济上的压力,从而可以轻徭薄赋,专注于内部的发展,因而有利于南河社会经济的恢复和发展。如到1685年时,南河 “时境内无事,禾谷登稔,上益修政治,不崇台榭,不迩声色,轻徭薄赋,百姓欢洽,咸称太平之世”。[63] 这种 “太平之世” 为南河海外贸易的发展奠定了良好的社会政治经济基础。然而我们以1684年而不是1672年作为南河与华商贸易关系发展的分界点,有以下两个方面的原因,一是社会经济的恢复和发展需要一个过程,并不是战争一结束社会经济和海外贸易马上就迅速发展起来了; 二是南河作为一个商品经济较为落后的地区,其海外贸易受区域和国际贸易环境的影响很大,其中受中国和日本海外贸易政策调整的影响最大。中国与日本的海外贸易方针和政策在1684年之后都有了重大的调整,这也使得南河海外贸易状况在1684年前后有了明显的不同。

在中国方面,1683年,台湾的郑氏集团在清朝的强大攻势下崩溃了。在清朝大军到达台湾时,郑克塽递交了降书,台湾与中国大陆完成统一。清廷随即在1684年下达了展界令,同时宣布废除直隶、山东、江南、浙江、福建、广东各省的海禁处分条例,准许私人出海贸易,随后就在广东、福建、浙江、江南四省设立粤海关、闽海关、浙海关和江海关以管理海上贸易和征收进出口关税。清廷开海,让中国大陆私商出海贸易成为可能,他们纷纷前往日本和包括南河在内的东南亚各地贸易,致使南河与华商贸易关系迅速升温。随着清朝海外贸易的发展和出洋贸易船的增多,附搭出洋谋生的人也急剧增加,引起了清政府的恐慌,于是在康熙五十六年(1717)清廷宣布禁止南洋贸易令:“凡商船照旧令往东洋贸易外,其南洋吕宋、噶喇吧等处,不许前往贸易。”[64] 但随即在康熙五十七年(1718)同意内地商船前往安南贸易:“澳门夷船往南洋及内地商船往安南不在禁例。”[65]这一禁一开两道命令对华商与南河贸易关系产生了重要影响。很多本欲赴南洋各地的船只只得前往南河和北河贸易,致使赴南河的华商船明显增多。清廷于雍正五年(1727)解除南洋贸易禁令,对中国与南河的贸易并没有多大的影响,因为创始于康熙二十五年(1686)的广州十三行到1726年时得到加强,形成了对外贸易事实上的垄断集团。外国商船到广州购销报税等都需经十三行之手。这使中国商人购买南河商品到广州转售欧洲商人的积极性大增。因为其时大多欧洲商人已退出了南河市场,通过中国市场是获得南河商品的渠道之一。这也是十八世纪中国与南河贸易急剧增加的原因之一。

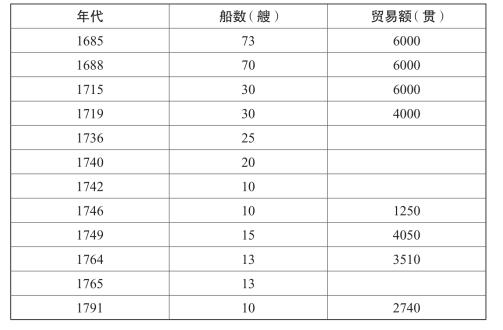

表2-4 1685年后日本对华商船的限制状况

在日本方面,清廷开海后大量中国商船涌入日本,如1685年到达长崎贸易的华商船达到85艘,1686年达102艘,1687年达115艘,1688年更增至193艘。[66]为了应对中国船剧增和金、银、铜等贵金属的大量流出的局面,幕府制定了多种政策对华商船数和贸易额进行限制。如幕府于贞亨二年(1685)发布了 “贞亨令”,恢复丝割符制度,采取限制生丝输入政策,同时发布定额贸易限制制度,限定中国商船的年交易额为6000贯,额满之后,不许交易,一律退回。1688年又把中国商船数限定在70艘,并对开航时间和出发地点进行了详细规定。1715年幕府颁布的 《正德新令》,进一步缩减了中国、荷兰赴日商船数和贸易额,并对华商实施信牌制度。从那以后日本对外贸易的限制越来越严,到日本贸易的中国商船越来越少,如1749年仅为15艘,1765年更减至13艘(见表2-4)。日本对华商贸易的限制使大批从事与日本贸易的华商转向经营其他各地的贸易,尤其是中国与东南亚各地的贸易。这一变化也是促使南河与华商贸易关系迅速升温的重要原因之一。

在与西方商人的关系方面,由于与北方战事已经结束,南河政权对西方商人的态度发生了改变。在与北河交战期间,为了获得西方的武器和对己方的支持,南河阮氏对西方商人较为优待; 但在战争结束后,阮氏对西方武器的需求减弱,也不需拉拢西方人来对抗北方,再加之西方商人在南河相互间的争斗和对南河人的一些不友善行为也让阮氏对他们心存不满,因此对西方商人也就不再那么优待了,南河在18世纪的一系列禁教措施就是这一转变的具体表现。另一方面,在西方商人眼里,南河王公贵族和官吏的贪婪,民众参与贸易少使得南河的贸易市场并不大,西方商人参与南河贸易所获得的利润太少;尤其是在广州行商制度兴起后西方商人不用直接到南河就可以获得南河商品,因此很多西方商人在17世纪后期逐渐退出了南河市场。正如梅奔(Charles B. Maybon)所说:“……尽管还有一些船从澳门开往安南(指由一些传教士控制的商船),但我们仍可这样说:从18世纪初开始,西方人与安南的南河和北河之间的贸易关系明显衰减,以前那样有组织的经常性贸易和每年都有商船前往的现象不见了。人们偶尔才能看到一艘载货前往该国并在该国寻找贸易机会的西方船,且这种交易并不具有规律性。”[67] 西方商人退出南河市场留下的空间很自然地被很早就在南河市场占据主导地位的华商填补,这也是这一阶段华商在南河海外贸易中势力迅速壮大的原因之一。

17世纪末到18世纪中后期南河与华商贸易关系不断发展与华商在南河活动范围的扩大也密切相关。在1684年前,华商在南河从事海外贸易的地域主要集中在顺广地区。但随着南河吞并占城和兼并真腊的一部分领土,以及在这一过程中华侨华人的分布地域的不断扩大,到17世纪末18世纪初,华商与南河的贸易除在原顺广地区继续蓬勃发展外,在南河的新领土即原占城之地和原属于真腊的湄公河下游地区也有了较大的发展。

在与北方的战事结束后,南河政权也可以把主要精力用于向南方发展,不断拓展疆土。阮氏首先征服的是南部邻国占城。早在1611年,阮潢就派文封攻打占城,掠其地设为富安府。1653年,阮主福濒又派该奇雄禄率军攻打占城,获得潘郞江以东至富安之地,在其地设泰康、延宁二府,并置泰康营。同时还迫使占城岁修职贡,成为南河的附庸。在与北方郑氏集团的战争结束后,阮氏对占城的攻伐更是全力以赴。1692年,南河以占城国王婆争反,派阮有镜统正营、广南和平康部队攻掠占城。1693年,阮有镜大败占军,生俘占王及其大臣和亲属,阮氏趁此完全吞并占城国,改其地为顺城镇,1693年8月改为平顺府,由越人实施治理。为了安抚占人,在1694年8月再把平顺府改回顺城镇之名,并于同年11月封继婆子为顺城藩王,并归还占城印、剑、马鞍以及被俘的占人,让继婆子代阮廷对占人进行治理。而继婆子也需每年对阮廷纳贡。从上面的叙述我们可以看出,1693年后,占城已被南河阮氏政权完全吞并,国家意义上的占城已不复存在了。正如 《南河史》 作者番匡所说:“……癸酉年(1693)后,阮主已完全占领占城,只给他们(指占人)留下一个蕃王的名号和实际上由越人官员管治的顺城之地以安慰他们而已……”[68] 也正因为此,1697年到达日本的96番船船主苏复官说占城称是广南的属国。[69]

在蚕食吞并占城的同时,南河政权也不断在属于真腊的湄公河下游地区确立影响并最终将其纳入自己的版图。早在1620年,阮福源通过把一个公主嫁给真腊国王Chey Chetta二世而开始了对真腊国政治施加影响。1623年,南河在后来的西贡之地设立了一个收税所,并鼓励越人到那里垦殖。还以帮助真腊维护秩序为由,派一名将军驻守其地。此后,利用真腊国内的政治纷争,通过包括直接出兵等方式对真腊政治进行干涉从而确立了对真腊政府的控制权。如康熙十三年(1674),阮廷利用真腊匿乌苔谋反,出兵干涉。叛乱平定后立匿秋和匿嫩为真腊正国王和二国王于龙澳(乌东)和柴棍(西贡),让二者“同理国政,岁奉朝贡”,为以后占领湄公河三角洲地区奠定了基础。1679年,[70] 称故明将领的杨彦迪、黄进、陈上川、陈安平等率众投奔南河,阮主把他们安置到了真腊的东浦之地。阮氏把杨彦迪、黄进等人安置到东浦的原因据 《大南实录前编》 记载有三:“彼异俗殊音,猝来难任使。而穷逼来归,不忍拒绝。真腊国东浦地方沃野千里,朝廷未暇经理,不如因彼之力,使开地以居,一举而三得也。”[71] 从 “一举而三得” 一语可看出,把杨、陈等人作为南河阮廷开发并最终占领东浦之地的急先锋是安置他们到此地的重要目的之一。后来的历史事实表明,杨、陈等人确实对阮氏对东浦的开发和占领立下了大功。至1698年阮有镜经略东浦,在东浦之地设镇边营和藩镇营时,已 “得户逾四万”。其时华人数量也相当多,因此 “以清人来商居镇边者立为清河社,居藩镇者立为明香社”。由此 “清商居人悉为编户矣”,把斥地千里的东浦之地正式纳入南河版图。[72]

阮氏吞并占城和占领真腊东浦后,把势力范围扩展到了今前江之北。前江之南仍为真腊之地,但这片地在18世纪初经华人鄚玖之手也归到了阮氏的控制之下。清人鄚玖 “因不堪胡虏侵扰之乱”,于康熙十年(1671)南投真腊。后通过贿赂真腊国王及其宠妾,获得屋牙之职和茫坎(即河仙)之地。鄚玖在河仙开赌场以征税,招募流民开发其地,致使河仙日益繁荣,成为 “海外诸国帆樯连络而来”,“华、唐、獠、蛮流民丛集,户口稠密” 之地。河仙的繁荣招致了暹罗的觊觎。1687—1688年间,暹罗兵寇河仙,鄚玖被俘并被带至暹罗,直至1700年才重返河仙。鄚玖重返河仙后,意识到其时最大的威胁是来自暹罗,但软弱的真腊政权无法为自己提供保护,而1698年已在前江之北设立嘉定府的南河阮氏政权的势力正在不断发展,有实力与暹罗对抗和为自己提供保护。于是在1708年,鄚玖 “整修船只,带属下赉奉玉帛表文,诣阙称臣”。送上门来的大礼让正在积极推进南进政策的阮氏政权自然无比高兴。阮主 “嘉其忠诚,敕许为属国,名其镇为河仙,爵其品为总兵,颁赐印绶”。[73] 于是河仙之地也纳入了南河版图,尽管河仙作为属国,在政治、经济、文化方面具有相当大的独立性。就这样,南河的疆域也从今越南中部的![]() 江一直延伸到了印支半岛最南端的金瓯角。到18世纪初,南河的疆域面积比起阮潢最初领有的顺广地区扩大了几倍。

江一直延伸到了印支半岛最南端的金瓯角。到18世纪初,南河的疆域面积比起阮潢最初领有的顺广地区扩大了几倍。

南河华人社会的发展壮大也是该时期华商与南河贸易关系迅猛发展的重要原因之一。17世纪70年代后,在内部局势安定后,清廷开始了撤藩和收服台湾的工作,让战火再次在东南沿海延烧。许多沿海民众和战败的三藩将士以及台湾郑氏的追随者或为了生计或因不愿接受异族的统治而远走海外。由于南河当时并未与清廷建立正式的外交关系,又急需人力对其新占领的领土进行开发,因此成为了众多远走海外的中国人落脚地。其中最典型的就是杨彦迪、陈上川和鄚玖等人率大部前往南河。由于这些人的到来,让南河华人社会的人数和力量出现了快速的增长。据孙宏年估算,东浦地区若以1689年杨彦迪、陈上川等人率领前往的3000华人计算,至1775年应有华人10,757~12,909人; 河仙地区以初建垦区时有华人300~500人计,到1775年时已有华人844~1407人。[74] 需要指出的是,孙宏年的估算是以人口自然增长为基础,而没有涉及以后华人的迁入。考虑到在越华人的中国亲属因种种原因移居南河的可能性较大,加之随着商业发展而定居的华商,以上的数字应该会更大一些。在会安地区,17世纪中叶华侨约有5000人,到1744年增至6000名左右,到1750年时,一位曾到会安的西方人士说:“可见既婚的,且缴纳贡税的一万华人居留此地。”[75] 众多的华人在南河不仅成立了明香社、清河社等官方行政管理机构,还以乡缘、业缘等为基础成立了一些民间组织如会馆和帮会,如在会安就有福建会馆、洋商会馆、潮州会馆、海南会馆等,帮会有福建帮、潮州帮、海南帮、琼府帮等。从1741年订立的 《洋商会馆公议条例》 中所言的 “吾人于此存公道,明是非,息争讼,固不比别事例相同者也; 内崇奉天后圣母,春秋朔望,或祷或庆,诚称异国同堂; 会计经营,不公不正相与同心戮力; 至于疾病相扶,患难相助,福因善果,不胜枚举” 来看,[76] 这些会馆的建立有利于凝聚南河华人的力量,为华人互帮互助、解决纷争、共同在当地生产经营创造了有利条件,从而有利于南河华人社会的发展的壮大。如前文所述,南河华人在大多从事贸易经商,包括国内贸易和海外贸易,因此南河华人社会的发展也有利于南河海外贸易的发展。

二、华商与南河贸易关系迅速发展的表现

[77]684—1775年间,南河社会经济的发展和疆域的扩展、南河华人社会的发展、中日海外贸易政策的调整和西方各国对南河贸易政策的调整,在这些因素的共同作用下,华商与南河的贸易关系与前两个阶段相比有了很大的发展,达到了最高峰。

(一)华商与传统顺广地区的贸易

这里所指的传统顺广地区,是指南河吞并占城和占领湄公河三角洲以前的领土,地理位置为北至![]() 江,南到番朗江。从阮氏到达这片土地上以来,华商就在那里经营。华商经营南河海外贸易的繁荣,主要体现在与该地区的会安港的贸易上。因为阮氏政权规定,所有外国商船到南河贸易,都必须到设置在会安的外贸管理机构办理手续。在清河、沱曩、咸水等港口也有华商前往贸易,但都是先到会安获得贸易许可后,可视作入港后的再贸易,相当于华商从事的南河内部贸易。再加之会安所在的广南府是顺广地区物产最丰富的地方,正如到会安贸易的广东陈姓海商所说:“……但山南回帆惟贩余粮一物,顺化亦只胡椒一味,若广南,则百货无所不有,诸番邦不及。凡升华、奠盘、归仁、广义、平康等府及芽庄营所出货物,水陆船马咸凑集于会安庯,此所以北客多就商贩回唐。曩者货物之盛丰,虽巨舶百只,一时运走,亦不能尽。”[78] 正因为此,会安在南河海外贸易中扮演了极其重要的角色,是南河海外贸易兴衰的晴雨表。而华商的活动对会安的兴衰又具有决定性的作用,尤其是在日商和大部分西方商人已退出南河市场之后。

江,南到番朗江。从阮氏到达这片土地上以来,华商就在那里经营。华商经营南河海外贸易的繁荣,主要体现在与该地区的会安港的贸易上。因为阮氏政权规定,所有外国商船到南河贸易,都必须到设置在会安的外贸管理机构办理手续。在清河、沱曩、咸水等港口也有华商前往贸易,但都是先到会安获得贸易许可后,可视作入港后的再贸易,相当于华商从事的南河内部贸易。再加之会安所在的广南府是顺广地区物产最丰富的地方,正如到会安贸易的广东陈姓海商所说:“……但山南回帆惟贩余粮一物,顺化亦只胡椒一味,若广南,则百货无所不有,诸番邦不及。凡升华、奠盘、归仁、广义、平康等府及芽庄营所出货物,水陆船马咸凑集于会安庯,此所以北客多就商贩回唐。曩者货物之盛丰,虽巨舶百只,一时运走,亦不能尽。”[78] 正因为此,会安在南河海外贸易中扮演了极其重要的角色,是南河海外贸易兴衰的晴雨表。而华商的活动对会安的兴衰又具有决定性的作用,尤其是在日商和大部分西方商人已退出南河市场之后。

1684年清廷开海后,很多华商来到会安淘金。他们把中国的铜钱、铁器、丝绸、瓷器、茶叶、布匹、药材、颜料、衣服、纸张、笔墨、针纽等和日本的铜、铜钱以及西方的工艺品等运到会安。这些商品在南河都有较好的市场,正如上述陈姓商人在回答黎贵![]() 时所说:“转贩流通,脱货快利,无有滞积。”[79]并从会安贩出琦楠香、黄金、燕窝、鱼翅、犀角、象牙、生丝、丝织物、胡椒、豆蔻、肉桂、槟榔、苏木、乌木、花梨木、干虾、玳瑁、珍珠、冰糖、白糖、滑石铁粉、海参、药材等。会安如此丰富的贸易商品和强大的市场需求,吸引了大量华商前来贸易。

时所说:“转贩流通,脱货快利,无有滞积。”[79]并从会安贩出琦楠香、黄金、燕窝、鱼翅、犀角、象牙、生丝、丝织物、胡椒、豆蔻、肉桂、槟榔、苏木、乌木、花梨木、干虾、玳瑁、珍珠、冰糖、白糖、滑石铁粉、海参、药材等。会安如此丰富的贸易商品和强大的市场需求,吸引了大量华商前来贸易。

关于到会安贸易的华商船数,我们且看一些前人留下的记述:

[80]686年赴日本贸易的73番船船主陈添官说:“本船于去年秋间曾驶抵长崎; 返航广南后,又至占城购货。本年由广南开往日本之船计有四艘; 又于春间曾有许多福建及广东船辏至广南贸易。” 同年赴日的76番船主也报告说:“余等于前年冬间离开长崎归航广南; 继以商货过少,致去年未能东渡。不过曾抵占城采购伽罗香及鲛。本年由福建方面来贩广南之船特别多。”[81]

上述两艘船的船主都曾提到当年(1686年)由福建和广东到福建贸易的华商船很多。由于他们是曾到南河贸易,是亲眼所见,所说应当是准确的。但具体数字是多少,二人并未提及。但从当年就有4艘华商船赴日以及 “许多福建及广东船辏至” 和 “来贩广南船特别多”等字句来看,1684年后每年至南河贸易的华商船至少在10艘以上。这也与褒依亚和大汕到会安时所见所闻相符:

1695年到会安的褒依亚说:“航往日本之帆船经常不作一定的航海,尤自日本皇帝禁止银两之出口后,则不再直返其母港(即会安),他们先抵中国交易,以载运种种商货,尤其重要者就是在(会安)市场足以维持一担二十两价格数量之红铜。这些帆船普通经由宁波,以装载蒟酱、布料,及其他丝织物; 由广东,他们载运厚利可图之铜钱及各种绸缎、布料、纱、瓷器、茶、白铜、水银、人参、Casumber及各种药味……广南则供给黄金、铁、生丝及各种生丝加工品、琦楠、沉香、糖、冰糖、棕榈糖、燕窝、胡椒及棉花……每年至少有十艘至十二艘帆船从日本、广东、暹罗、柬埔寨、马尼拉及巴达维耶航此贸易。”[82]

与褒依亚同年到达南河的中国僧人大汕在 《海外纪中》 写道:“辞王(即明王阮福淍),定于十五日下会安料理归程,趁立秋风信。王留斋,每至话别,辄惨焉哽咽。言:自老和上(尚)到来,果叨风调雨顺,国泰民安八个字之惠。况往年洋船所到,多不过六七艘,今岁十六七艘,国用饶益,咸赖福庇也。”[83]

上面明王与大汕所说的 “以往每年所到南河洋船不过六七艘”,应是指从中国各港口到南河的船数,而不是所有到南河贸易的华商船。因为据 《华夷变态》 的记载,在1690、1696、1697和1699四年里,每年分别有18艘、5艘、8艘(其中有4艘到已被南河吞并的占城贸易)和3艘船从中国各港口到南河贸易,4年共计34艘。除去1697年到占城贸易的4艘外,平均每年约为7艘,这与明王所说的六、七艘相符。[84]另从1681年到1700年的20年间,从南河到日本的华商船数就有59艘,平均每年近3艘。且就在明王说此话的两年前,即1693年就有5艘华商船至日本贸易,从南河开往日本的华商船仅是到南河贸易的华商船的一部分,其数量就达5艘,可以肯定当年从各地到南河贸易的华商船不止6~7艘。因此可以确定,明王所说的六七艘仅是指从中国港口开往会安的华商船。由此看来在17世纪末,每年到会安贸易的华商船至少应在褒依亚所说的10~12艘之间,其中有的年份或更多。正如明王阮福淍所说,1695年仅从中国到会安的华商船就达到了15~16艘,从一国之主的嘴里说出来的话,比一些外国旅行者应当更为准确。这样再加上从别的地方前往的华商船,当年到会安的华商船应在20艘左右。

这种每年10艘到20艘左右的华商船到会安贸易的状况持续到1715年以后,随着日本幕府和清廷海外贸易政策的调整出现重大变化。1715年,日本幕府为了限制银、铜等贵金属的外流、加强对外贸易的控制,发布了 《海舶互市新例》,即后来常称的 《正德新令》。《正德新令》 对华商赴日贸易做出了种种限制,归纳起来有以下三个方面:一是限制赴日华商船的数量和贸易量,即每年船数限定为30艘,贸易额限定为6000贯,加上代替物(换货交易),不超过9000贯。虽然6000贯的限额与贞享令的定额相同,但贞享令规定除规定额之外,还有代替物和追加定额等,包括荷兰船在内共为16,000贯,而 《正德新令》 加上荷兰船的定额在内只有9000贯,因此实际上减少了7000贯。二是对华商实施信牌制度,即只给到日本的30艘华商船船主中不违反新令的船主发给信牌,作为下年来日本贸易的凭证,没有信牌不准互市贸易。信牌制度的实施让华商再也无法像以前那样到日本从事走私贸易。三是对华商船的出发地点和交易量作了规定,其中给南河的配额只有1艘,交易额为200贯。[85] 因此 《正德新令》 的实施大大压缩了华商到日本贸易的空间,很多华商只好转向从事与包括会安在内的东南亚各地的贸易。而就在幕府实施 《正德新令》 的第三年,即1717年,清廷实施了禁止华商到南洋贸易的禁令,但正如上文所说,安南不在南洋禁令之列,于是众多华商船去不了日本,也去不了东南亚别的国家,因而一下子集中到了会安,使华商与会安的贸易出现井喷式的激增。

据自1740年起在南河逗留15年之久的克弗勒(Koffl er)说,他在南河期间,每年约有80艘中国帆船由各地到南河贸易。法商波武尔在1749年也说:亚洲人和欧洲人在南河经营的商业远不如华商。我们可以看到每个季风期有60多艘中国帆船从中国各港口驶达这里。那些广东船主为了进行一次需要航行180里的航程和8个月时间的航行,而不惜动用其所有货物的35%。[86] 而到1773年西山起义爆发前,会安当地人说平均每年有近100艘中国帆船到会安贸易。[87]

正因为有如此多的华商到会安贸易,1695年到达会安的褒依亚说,会安市场上的所有贸易均为华人垄断。在波武尔到会安时,他看到那里的市场上充斥着华商运来的商品:“南河人不富有,也不是聪明的商人,只好心甘情愿地使用华侨运来的商品,并常被华商欺骗。华商从中国运来toutenague(一种合金,白铜?)、铜、茶叶、瓷器、绣花丝绸、各种中药、纸、漆画、布皮等,那些船有的来自厦门,有的来自宁波,有时也运来日本的红铜和刀剑,有的船也来自高棉和暹罗。”而华商从会安运出的商品有:“黄金、象牙、沉香、糖、槟榔、作染料的木材、胡椒、麝香、咸鱼、燕窝、药材、犀角、黄藤……”[88] 也正是由于华商的参与,使会安在17世纪末到18世纪中后期成为了一个重要的贸易港口并因此而繁荣。

(二)华商与原占城地区的贸易

随着南河疆域的南扩,南河海外贸易的地域和内容也不断扩展,新征服的领土成为南河海外贸易的新增长点。作为当时南河海外贸易最主要的操作者,华商也不失时机地参与到南河新领土上的海外贸易中去,在为自己谋取利润的同时,也推动了南河海外贸易的迅速发展。在占城被南河吞并后,华商继续发展与该地区古已有之的贸易关系。中国商人很早就与占城建立了贸易联系,其中既有官方的贸易,也有私商的贸易,到明朝后期开海后,则以私商贸易为主。如1622年,荷兰东印度公司船队到达占城的潘郞时,看到两艘来自福建漳州的华商船在当地购买黑檀木、犀角、象牙以及其他土特产。[89] 由于华商对占城贸易的熟稔,日本1606年派往占城的朱印船就是由福建商人林三官作为负责人。[90]

到17世纪后期,占城尽管已被南河吞并,但作为传统贸易地,又可享受前述南河政权的一些优惠政策,华商与前占城之地的贸易仍在继续,并呈现出增涨的态势。前占城之地拥有潘郎、潘里等优良港口以及犀角、象牙、沉香等特产。当占城作为一个国家政权存在时,与南河政权之间在对外贸易上存在着竞争甚至是斗争。如上所述,占城的土特产主要是犀角、象牙和沉香等,这与南河的土产相似。为了打压占城的经济和对外关系,以发展海外贸易为立国之本的南河政权很有可能会利用其在政治、经济和军事上的优势,阻止华商与占城的海外贸易。当占城并入南河版图后,这些阻碍都消除了。并且,随着南河越人向前占城地区的迁移,在南河的华人也会随之南迁。南迁的华人中包括有华商,因为那里有商机。这也是吸引各地华商前往那里并促进当地海外贸易增长的重要因素。

由于资料的缺乏,我们无法详知华商在被南河吞并的占城地区活动的详细情形,但我们从日本方面的一些记载可以窥见一斑:

据 《华夷变态》 记载,1697、1701和1717年各有1艘华商船从占城到日本。

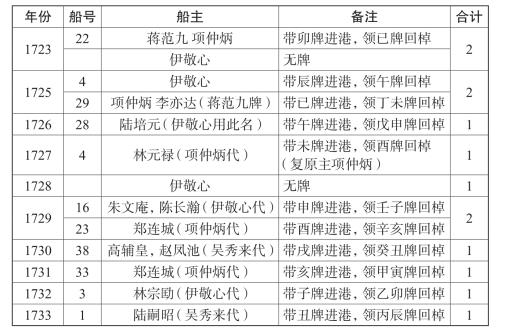

另据 《唐船进港回棹录》 记载,在1723—1733年的11年间,共有13艘华商船从占城驶往日本(见表2-5)。即除1724年外,其余11年都有华商船到日本,其中1723、1725和1729三年都有2艘船到日本。

我们看到,在 《华夷变态》 和 《唐船进港回棹录》 中,在船的出航地一项中仍沿用了 “占城” 一名。从上面的叙述中我们知道,占城在1693年已改为平顺府,在1694年又改名为顺城镇,只留蕃王实施名义上的管理。日本的记载都是根据华商的报告而成,而华商不可能不知道占城所发生的变故,正如1697年到达日本的华商苏复官在报告中,明确指出占城是广南的属国:“本船正月赴广南之属国占城”。[91] 在报告中沿用 “占城” 一名,应是出于历史和习惯的原因,其所指范围仍是在1693年并入南河前的占城地域。为了方便叙述,下面仍以 “占城” 一名来指称南河的前占城地区。

表2-5 1723—1733年占城赴日本华商船[92]

通过 《华夷变态》 和 《唐船进港回棹录》 可以看出,华商在占城被南河吞并后,仍继续在当地积极从事贸易。在与日本贸易方面,1697年有一艘华商船从占城到日本,2 时隔6年后的1703年才有另一艘船从占城到日本。此后一直到1717年才有华商船从占城到日本,时间间隔已达14年。这表明当时占城与日本的贸易并不繁盛。但在1723年到1734年之间的十几年里,占城几乎每年都有华商船到日本,有的年份甚至有2艘。这种前期很少后期明显增加的状况是日本对华商船限制政策导致的直接后果,同时也是南河—中国—日本三角贸易运行模式发展变化的具体表现。

在清廷开海的1684年到日本严格限制华商船的1715年之前,正是中国—东南亚—日本三角贸易最为兴盛的时期。据日本学者计佐八尾(Keisuke Yao)统计,在17世纪80年代,从东南亚直航日本的华商船为80艘,而90年代只有66艘,与此相反的是,通过中国大陆前往日本的东南亚华商船在80年代为25艘,而90年代52艘。在18世纪初的20年里,从东南亚直航日本的船只比例下降到25%。[94]这表明东南亚—中国—日本三角贸易模式在不断加强,也就是说有越来越多的东南亚商品是通过中国运销日本的。这或许可以解释为什么在1684—1722年间只有3艘占城华商船到达日本:由于其时日本对华商船的限额较大(70艘),而占城船商品又较为单一,多为附加值不是很高的土特产,直接运销日本不如运往中国,然后配上一些中国商品运往日本利润更大。因此华商船更多地往来于中国与占城之间而不是从占城直航日本。1697年到达日本的华商船船主苏复官对日本奉行的报告很好地证明了这一点:“本船正月赴广南属国占城; 除本船外尚有广东船一艘,厦门船两艘航抵占城。就中听说乘荣官之厦门船赴日,其余两艘则将返国。”[95] 苏复官的报告表明,1697年有4艘华商船到占城,而据 《华夷变态》,最终到达日本的仅有苏复官一船,其余三艘应都返回了中国。由此我们也可以推断,尽管很少有占城与中国贸易的记载,但由华商经营的占城与中国的贸易并不在少数。

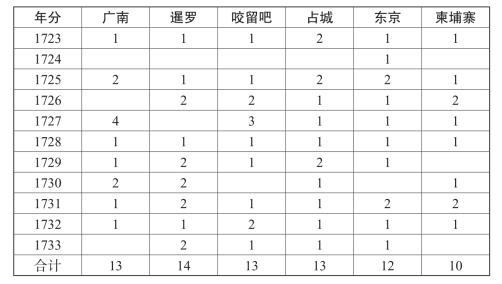

那么18世纪二三十年代,华商经营的占城与日本贸易为何又突然勃发呢? 这也与日本幕府的限制贸易政策和清朝的禁止南洋贸易政策有关。1715年日本颁布并实施 《正德新令》,对赴日华商船的贸易额和出航地进行限制。在 《正德新令》 最初的规定中,占城并没有获得派船去日本的资格。而在 《正德新令》 实施两年后,清朝康熙皇帝开始禁止南洋贸易,尽管 “澳门夷船往南洋及内地商船往安南不在禁例”,但禁令的实施对中国大陆获得包括占城在内的东南亚商品还是产生了消极影响。这两方面的因素加在一起,使每年运往日本的占城商品减少。“1722年,为了获得更多的当地商品和信息,日本当局决定为中国商人发放到东京和占城贸易的信牌。”[96]于是从1723年起,占城与日本的贸易得到了恢复并在其后的十几年内保持了稳定。在1723至1733年的11年间,共有13艘占城船到达日本,平均每年约为1.18艘。11年13艘的数量虽然不大,但考虑到当时日本每年给华商的全部配额仅为30艘以及同期从广南(13艘)、暹罗(14艘)、咬留吧(13艘)、东京(12艘)和柬埔寨(10艘)等东南亚国家到日本的华商船数(见表2-6),作为南河一部分的占城,其由华商操作的海外贸易还是相当活跃的。

表2-6 1722—1735年从东南亚各地驶往日本的华商船

(三)华商与嘉定地区的贸易

嘉定地区虽然在17世纪末18世纪初才真正得到开发,但由于其拥有良好的自然条件和优越的地理位置,商品经济发展较为迅速。嘉定地区位于热带,阳光充足,雨量充沛,土壤肥沃,这为发展农业,尤其是为水稻和瓜果种植业提供了良好的条件。区内河渠纵横,尤其是湄公河(又称九龙江)及其支流,不仅为当地交通运输提供了方便,也为南部提供了丰富的淡水水产品。嘉定地区位于印支半岛最南端,东、南、西三面环海,广阔的海洋也为其提供了丰富的海产品。故郑怀德说嘉定 “沃壤肥田,泽江卤海,鱼鳖谷菽,地利之最”。[97] 丰富的物产使嘉定地区出现了很多的商品交易市场,除综合性市场如农耐大铺、美湫大铺和河仙南铺外,还有一些以某一种或两种商品为主的专业市场,如专门的米市有前江的米市(Cho Gao)和罢![]() (Bai Sau,即后来的朔庄),专门的水产品市场有同奈的鱼港(Ben Ca),专门的竹木材市有前江的竹港(Ben Tranh)、同奈的木港(Ben Go),此外还有一些专门经营瓜果的市场。这些商品和市场的大量出现为当地海外贸易的快速发展提供了物质条件。同时南河南部西有暹罗湾,与暹罗、马来半岛、苏门达腊岛、爪哇岛、加里曼丹岛、吕宋群岛和中国华南地区隔海相望,如果以嘉定为圆心,以嘉定到中国厦门的距离为半径画一个圆的话,那么这个圆将覆盖当时东南亚地区和中国华南所有的重要贸易港口,因此它是东南亚海上贸易网络的一个重要支点,这一优越的地理位置使其地发展转口贸易具有良好的基础。

(Bai Sau,即后来的朔庄),专门的水产品市场有同奈的鱼港(Ben Ca),专门的竹木材市有前江的竹港(Ben Tranh)、同奈的木港(Ben Go),此外还有一些专门经营瓜果的市场。这些商品和市场的大量出现为当地海外贸易的快速发展提供了物质条件。同时南河南部西有暹罗湾,与暹罗、马来半岛、苏门达腊岛、爪哇岛、加里曼丹岛、吕宋群岛和中国华南地区隔海相望,如果以嘉定为圆心,以嘉定到中国厦门的距离为半径画一个圆的话,那么这个圆将覆盖当时东南亚地区和中国华南所有的重要贸易港口,因此它是东南亚海上贸易网络的一个重要支点,这一优越的地理位置使其地发展转口贸易具有良好的基础。

在南河征占和开发南部的过程中,华侨华人发挥了巨大的作用。杨彦迪、黄进、陈上川等人到达南河后,被阮主按排前往时为真腊之地的东浦[98]:“彦迪、黄进兵船驶往雷腊(原注:今属嘉定)海口,驻札于美湫(原注:今属定祥); 上川、安平兵船驶往芹蒢海口,驻札于盘辚(原注:今属边和)。”[99] 他们到达那里后一方面为南河开拓疆域征战,另一方面又 “辟地开荒,构立铺市,商卖交通”,积极从事各种经济开发活动。在他们的参与和带动下,原来 “沟渎纷杂,林薮郁葱,旷无民居” 的湄公河三角州地区形成了一些城市和商业中心。其中著名的有陈上川等人构立的农耐大铺和杨彦迪等人建立的美湫大铺。对这两个港市,《嘉定城通志》 中描述道:“农耐大铺在大铺洲西头。开拓初,陈上川将军招致唐商,营建铺街。瓦屋粉墙,岑楼层观,炫江耀日,联络五里。……商旅辐辏,洋舶江船收风投椗,舳舻相衔,是为一大都会。富商大贾,独此为多。” “……治南为美湫大铺市,瓦屋凋(雕)薨,高庭(亭)广寺,洋江船艘,帆樯往来如织,繁华喧闹,为大都会。”[100] 在河仙,由于鄚玖父子的积极经营,也出现了著名的河仙南铺。“大铺皆鄚琮公旧辰经营,胡同穿贯,店舍络绎,华民、唐人、高绵、阇疤类聚以居,洋舶江船,往来如织,海趣(陬)之一都会也。[101] 这些港市的出现和兴盛,一方面表明华侨华人对南河南部的建设作出了巨大的贡献,另一方面也表明从南部开发之始,华商就大量参与当地的对内对外贸易。正如戴可来先生所言:“华侨建立或居住的城市和市镇,不仅成为越南国内贸易的中心,而且成为国际贸易,特别是与中国贸易的中心。”[102]

17世纪末至18世纪中后期,华商在南河南部的贸易内容主要是把当地的农产和土产运销国外,同时运入当地所需生活用品。

在嘉定的贸易商品中,大米是重要的内容之一。如前所述,嘉定位于湄公河三角洲,适宜于水稻种植,故当地谚语有 “粟一榔二” 之说,意即嘉定出产最多的是稻米和槟榔。关于嘉定稻米生产,《抚边杂录》 有如下记载:“嘉定府同狔地自芹除柴拉,大小海门全是林莾或千余里,前阮氏与高绵相攻,取得之始,招募广南、奠盘、广义、归仁诸民有物力者徙居于此,伐剪开辟,尽为平坦,水土肥沃,任民自占,植榔园,结屋舍; 又收源头诸![]() 人男女卖之,使为奴婢,自相配匹,产育成人,力田作业,以是致粟甚多,各地方富人,或四五十家,或二三十家,每家佃奴或至五六十人,牛牢或至三四百余,耕种稼获,汲汲不暇。[103]从这段记述可看出嘉定在阮氏开发后的稻米产量很大。波武尔在1749年2月17日的日记中也写道:“现在,同耐(代指嘉定地区)是交趾支那的一个粮仓。这里为全区提供了大量的稻米。”[104] 嘉定的稻米由于产量大,在18世纪时价格相当的便宜。1760年,南河南布政州人仝针曾十余次到嘉定贩卖,他说,在嘉定 “古钱一陌得粟十六斗,当户番平口钵三钵,为三十官钵,一贯得三百官铜钵,其价贱诸处所未有也”。[105] 顺化逸士吴世璘在1770年的 《论钱弊》一文中也说:“我嘉定府定常平粟价每斛五陌,平顺、延庆其粟价每斛六陌,归仁粟价每斛七陌,广义、升华、奠盘粟价每斛八陌,顺京、广平、布政粟价每斛一贯……”[106] 他建议无论丰歉,::把嘉定的谷价定为每斛五陌(即0.5贯)。而在18世纪的中国东南沿海地区,由于人口急剧膨胀、商业性农业的发展导致粮食种植面积减少、军粮供应量大、自然灾害等因素的影响致使缺粮问题日益严重,米价一直维持在较高价位。于是,从东南亚稻米产区进口稻米成为了其时清廷明智和必要的选择。自18世纪20年代始,清政府就采取各种措施,鼓励从东南亚各地进口大米。这样,嘉定地区以其拥有丰裕和价格低廉的稻米而成为了中国稻米供应地之一。

人男女卖之,使为奴婢,自相配匹,产育成人,力田作业,以是致粟甚多,各地方富人,或四五十家,或二三十家,每家佃奴或至五六十人,牛牢或至三四百余,耕种稼获,汲汲不暇。[103]从这段记述可看出嘉定在阮氏开发后的稻米产量很大。波武尔在1749年2月17日的日记中也写道:“现在,同耐(代指嘉定地区)是交趾支那的一个粮仓。这里为全区提供了大量的稻米。”[104] 嘉定的稻米由于产量大,在18世纪时价格相当的便宜。1760年,南河南布政州人仝针曾十余次到嘉定贩卖,他说,在嘉定 “古钱一陌得粟十六斗,当户番平口钵三钵,为三十官钵,一贯得三百官铜钵,其价贱诸处所未有也”。[105] 顺化逸士吴世璘在1770年的 《论钱弊》一文中也说:“我嘉定府定常平粟价每斛五陌,平顺、延庆其粟价每斛六陌,归仁粟价每斛七陌,广义、升华、奠盘粟价每斛八陌,顺京、广平、布政粟价每斛一贯……”[106] 他建议无论丰歉,::把嘉定的谷价定为每斛五陌(即0.5贯)。而在18世纪的中国东南沿海地区,由于人口急剧膨胀、商业性农业的发展导致粮食种植面积减少、军粮供应量大、自然灾害等因素的影响致使缺粮问题日益严重,米价一直维持在较高价位。于是,从东南亚稻米产区进口稻米成为了其时清廷明智和必要的选择。自18世纪20年代始,清政府就采取各种措施,鼓励从东南亚各地进口大米。这样,嘉定地区以其拥有丰裕和价格低廉的稻米而成为了中国稻米供应地之一。

关于南部大米生产及与中国的大米贸易,黎贵惇在记述上述南部的稻米生产之后又说,“岁十一月十二月,常舂成米,卖取钱为节腊。自正月后即无余工舂作,平辰卖入富春以易北艚。”[107] 该书同卷还有类似记载:“归仁、广义、嘉定三府,谷粟不知其数,北客贩买惯熟,称之啧啧。”[108]从这两段记录至少可以得出以下结论:华商是当地外销大米的主要购买者。

中国史料方面,也有一些关于购买南河大米的零星记载:乾隆二十年(1755),两广总督杨应琚、广东巡抚鹤年联名奏请,“商民自备资本领照赴安南等国运米回粤粜济民食者,照闽省之例查明,每船数在二千石以内臣等酌量奖励,数在二千石以上按照米石数自分,虽生监、民人,奏请赏给职衔、顶带”,在这一奏请获得批准后的第二年,“商民自安南、暹罗等国运回洋米” 共有21,180多石。于是他们再次奏请给李兴等11名运米俱在2000石以内的人照原奏给予奖励,给运米在2000石以上的监生陈文熙、贡生邱昆给予吏目职衔、监生林学贞以主簿职衔、李逄秦以八品顶带。[109] 1761年继任两广总督的李侍尧,也奏请为 “自备资本附搭商船户陈福顺船只由安南国购运洋米” 回粤的澄海县商民王朝阶奖励,因王朝阶运米达2646石,按例应“颁与九品顶带,以示鼓励”。后经户部和吏部合议,乾隆帝批准,王朝阶被授予九品顶带。[110]

从杨应琚和鹤年的奏折中 “照闽省之例查明” 一句可以推断,从安南买米并非始自乾隆二十年,因为早在雍正三年(1725)清廷就规定 “(因)福建省产米无多,往贩外番船,酌定带回米以资民食”。因此在雍正六年(1728),仅返回厦门的12艘船就载米11,800石。[111] 也正是在清廷开始鼓励从东南亚购米的初期,嘉定与中国华南的联系出现在了中国的史籍。据 《皇朝文献通考》 记载,雍正七年(1729),河仙与广东建立起了正式商业联系。这表明,至少在18世纪20年代就可能有华商从越南贩米到中国。另奏折中的 “安南” 泛指当时的南河和北河,是否就可确认华商购米之处为南河呢? 笔者认为答案是肯定的,因为当时北河的红河三角洲由于人口的增加,米价相对较高,而同期南河的湄公河三角洲为新开发的地区,地广人稀,米价相对较为便宜。如在1770年的正常年份,每斛大米在嘉定仅为0.4贯,而在南河的都城富顺却高达3.6贯,是嘉定的9倍。[112] 同期富顺的米价与北河的米价应相当。华商大规模地购米肯定会选择米价较低的嘉定地区。在18世纪40年代,河仙在递交给乾隆皇帝的各类奏章中反复出现,如 “暹罗和河仙出产大量的水稻,价格低廉” 等,表明在当时河仙作为稻米贸易中心已经驰名中国,尽管它并不生产水稻,但是由于它位于湄公河三角洲和湄南河盆地这两个稻米生产区之间,很容易得到稻米。[113] 河仙不生产稻米都为中国所熟知,那么大量出产稻米的农耐和美萩一定有更多的华商前往。

关于华商经营的嘉定地区的稻米贸易量,由于没有当时的贸易记录,我们无法得知。但从18世纪90年代华商经销的嘉定稻米外销量可以做一大体的推测。据P. Vial估算,18世纪90年代,嘉定地区通过中国商人每年出口稻米12,000吨。考虑到18世纪90年代嘉定地区还有战事,稻米生产受到了影响,稻米产量有所降低; 但同时,原来由南河阮氏占据的顺广地区由于被西山阮氏占据,嘉定再也不需供应顺广地区稻米。因此我们认为,可以把因战事减产和供应顺广地区的稻米量相抵销后的数据作为[114]8世纪嘉定地区出口稻米量,即18世纪嘉定地区每年通过华商大约出口12,000吨稻米。

需要指出的是,华商购买嘉定的稻米并非只为中国市场服务。作为商人,利润是其追逐的最重要的目标,哪里的利润高就会前往那里的市场。18世纪40年代前,华商大量经营嘉定与中国之间的大米贸易; 到18世纪50年代后,由于用大米换取东南亚的锡,然后运销广州比直接把大米运销广州的利润更高,华商更多的是把大米运销东南亚的锡产区以换取那里的锡,这也促使了嘉定地区的河仙在18世纪50年代后成为了东南亚重要的锡贸易中心。

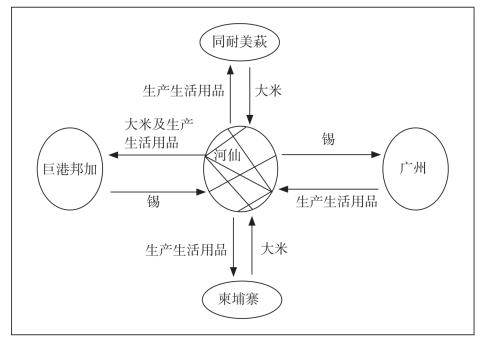

正如河仙不出产稻米但有大量稻米进出口一样,作为嘉定地区的一个重要港市,河仙虽然不出产锡,但锡也是河仙的一项重要进出口商品。李塔娜博士和保罗·A·万·戴克博士根据瑞典、丹麦和荷兰东印度公司的档案文献研究后发现,河仙在18世纪中期是重要的锡贸易中心。[115] 河仙在18世纪50—70年代都有大量的锡销往广州,有的年份多达7000担(见下表),数量庞大到可以左右广州锡的价格。例如,1758年8月15日,在广州的荷兰大班报告,荷兰人欲以15.5两一担的价格将锡卖给广州的行商,但是每天都有从巴达维亚和港口(河仙)来的船只,他们大约会带来7000担锡。于是以每担13.2两的价格把锡卖给了蔡熏官(Tsia Hunqua)和公司。那么为什么河仙不出产锡而又有如此数量的锡销往中国呢? 这是因为河仙位于湄公河三角洲和湄南河盆地这两个稻米生产中心之间,而与它隔海相望的巨港和邦加是两个重要的锡生产中心。在那两个锡生产中心都有众多的华工,为了维持生活和生产,他们需要大量的稻米和日用品。而南河稻米的价格又比巨港等地低很多,“从湄公河三角洲到交趾支那首都顺化大约要[116]0天路程,仅仅比到巨港稍短一点,但是从湄公河三角洲运往顺化的稻米要比巨港便宜6倍”。[117] 于是华商把从美萩、农耐和柬埔寨等地收购的大米从河仙运往巨港和邦加,然后购买那里的锡运回河仙,再把集中到河仙的锡运到广州以换取中国的开矿用具和日常生活用品等。正因为此,“到18世纪50年代,河仙已经不像18世纪三四十年代那样将稻米运往中国”,而广州的商人们也 “可以选择从广州到交趾支那的路线,而不用直接驶往巨港了”。[118] 这样,河仙作为一个中转站,把广州这一东方商业中心和巨港、邦加两个锡生产中心有机地联系在了一起,使南中国海两端成为了同一个大市场(见图2-2)。应当明确的是,在这个大市场上活跃的商人绝大部分是华商。也正是因为有华商的积极参与河仙才成为了 “洋舶江船,往来如织”的海陬都会。

表2-7 1758—1774年间广州从部分港口进口锡的统计(单位:担)

图2-2 18世纪中期华商主导的河仙大米和锡贸易

河仙除了与上述的中国、巨港和邦加之间的锡和大米贸易之外,还与其他很多国家和地区之间存在贸易联系。河仙的开拓者莫玖在中国时就是商人,因此熟知中国商业的经营模式。在经营河仙时,他引入了中国商业的经营模式并进行了改进。如他把商人分为三类,大商人经营长途贸易,中小商人经营本地贸易,官商则专营国家垄断商品和海外贸易。为了发展对外贸易![]() 氏父子还通过派出使者等方式主动与外国政权建立联系。如

氏父子还通过派出使者等方式主动与外国政权建立联系。如![]() 玖在1728和1729年派出刘卫官和黄集官到日本与幕府联系,二人获得了日本的贸易许可证(信牌)。

玖在1728和1729年派出刘卫官和黄集官到日本与幕府联系,二人获得了日本的贸易许可证(信牌)。![]() 天赐在1740和1742年也曾派吴昭园和林善长前往长崎以推动双方的贸易。[119] 由于实施重商政策和自由贸易政策,对各国船只一律开放,对海上贸易征收很低的关税,河仙在18世纪成为了一个 “商客往来称乐土,梯行多集在春前” 的国际性港市,被人们称为 “小广州”。来自于马来半岛、苏门达腊岛、爪哇岛、暹罗、缅甸、日本和中国福建、广东和海南岛的船只云集在那里,带来各地的商品,然后又带着各种商品前往各地,而这些船只中大多是华商经营的帆船。

天赐在1740和1742年也曾派吴昭园和林善长前往长崎以推动双方的贸易。[119] 由于实施重商政策和自由贸易政策,对各国船只一律开放,对海上贸易征收很低的关税,河仙在18世纪成为了一个 “商客往来称乐土,梯行多集在春前” 的国际性港市,被人们称为 “小广州”。来自于马来半岛、苏门达腊岛、爪哇岛、暹罗、缅甸、日本和中国福建、广东和海南岛的船只云集在那里,带来各地的商品,然后又带着各种商品前往各地,而这些船只中大多是华商经营的帆船。

除了大米和锡之外,嘉定地区还有很多土特产,郑怀德在 《嘉定城通志》 中对那些土产进行了列举(见第一章第三节)。那些土特产中大多都是嘉定当时市场上较为畅销的商品,同时也是中国市场上所需的商品,与黎贵惇所记录的广东客商介绍的从广南贩往中国的货物内容大体相同,同时与18世纪中期两广总督李侍尧看到的情况也相符:“检查粤海关税簿……其自交回广则带回槟榔、胡椒、冰糖、砂仁、牛皮、海叁、鱼翅等。”[120] 因此完全可以推定以上土产的买主大多为华商。

郑怀德所列的嘉定土产中,还没有列入华商所喜爱的槟榔和木材。“嘉定最多榔,彦云 ‘粟一榔二’ ,方民常不服收,令自老,摘核下售北客”。[121] 而在中国南方很多地方有嚼槟榔的习惯,“人吃食代茶芙”,故对槟榔的需求量很大。因此嘉定地区的槟榔大多售给了 “北客”(即华商)。位于热带地区,南部地区林木茂密,种类繁多。有作染料的苏木,也有做家具的红木,更有适宜造船的木材如条木。《嘉定城通志·物产志》 记载的条木:“大至四五围,高百尺,腠理牢密,造船舶、家宅为第一,国有禁法,民间不得私用。” 在清朝鼓励出洋商人从东南亚购米回国时期,允许商人从海外造船运米。南河南部因其造船成本低、木材好也成了华商海外造船的地方。如乾隆二十一年(1756)“有江南长洲县商民高时记,在安南造船一只,载货到厦(门)”。从其附搭李文光等人回国一点可以看出,该船造船地点在农耐。又从李文光等人的供述可以看出,当时在农耐参与造船的华人不在少数。李文光在农耐起事后被遣返回国,被审时声称他等于乾隆八年合伙贩卖药材,前往安南顺化贸易。由于和当地豪门阮姓熟识,李文光被授以官职,“给以银钱令赴禄赖造船,招人行事。又有谢四、李廷雄、陈神速、符国勋流落彼疆,并纠入移,俱由顺化至禄赖。李文光招募工匠四十余人,采木造船”。由于李文光及所雇的工匠陈大、吴冒等人与 “番官打架起衅,致被久羁押回”。[122] 在这里不去探讨李文光等人的供述是否是事实,但众多华人在嘉定地区采木造船外卖应是不争的事实。

华商在把嘉定地区的物产带出的同时,自然也会把中国等地的商品带入当地或供当地消费或转销他地。作为新开发的地方,嘉定的生产以农业为主,手工业基础薄弱,无法满足人们生产生活的需求。因此嘉定从中国进口的商品主要是日常生活用品。正如李侍尧从粤海关税薄所看到的一样:“检查粤海关税簿,本港商船每岁赴交置备锡箔、土香、色纸、京果等物……”[123] 这些日常生活用品主要是供当地人消费使用。同时,也正如把锡从巨港和邦加进到河仙然后转运中国一样,华商也把茶叶等消费品从中国运到嘉定然后转运第三地。也正因如此,在 “广州史料” 中才有南河华商船在广州大量购买茶叶的记录:

1763年:由于交趾支那船商购买了大量的精品茶叶,上等茶叶的价格每天都上涨;

1764年1月23日:据称交趾支那和巴达维亚的船商已经开始签订合同:功夫茶的价格是17两,普通小种茶21两,在他们的需求被满足前,我们什么也买不了;

1764年2月10~18日:大部分的上等茶叶运往巴达维亚和交趾支那,因为巴达维亚的帆船要在18日离开,而交趾支那的帆船已经备齐了货,所以我们现在可以高兴地购买剩余的上等茶叶了;

1771年12月21日:交趾支那船商购买的大部分茶叶是这种(功夫茶)。他们购买的数量相当大,目的在于出口。[124]

南河华商购大量的上等茶叶,不可能是完全供南河市场消费,“很有可能的是茶叶被运往了从湄公河三角洲和暹罗湾到巨港的华人劳工聚居地”。[125]

除了茶叶外,还有瓷器和一些生产用品也被运往南河然后转运东南亚市场。正因为 “彼此有无,互相贸易,无不得其所欲”[126] ,才使得嘉定地区的海外贸易在18世纪得到了快速发展。

通过以上的分析我们看出,嘉定地区以其丰富的物产和有利的地理位置,由华商主导的海外贸易在18世纪中前期有了巨大的发展,使其在18世纪成为了东南亚一个重要的贸易中心。这与李塔娜等人从 “广州史料” 中发现的数据和得出的结论相一致:“根据新资料,每年往来于广州和东南亚之间的帆船有30艘左右,其中的85%~90%主要是从广州驶往东南亚的河仙和交趾支那两地。” “其中最重要的发现之一是,广州的帆船贸易主要集中在湄公河三角洲、河仙和柬埔寨的沿岸地区,这一地区因而成为18世纪中期东南亚的华人水域的重要中心。”[127] 因此,我们说,在18世纪,南河新征服的领土成为了南河海外贸易的重要增长极,为南河海外贸易在18世纪发展到顶峰做出了重要贡献。

小 结

南河人不擅航海,无法为阮氏大力发展海外贸易的意愿提供强有力的支持,这为当时在东南亚水域活动的华商提供了参与南河海外贸易的契机。

华商全程参与了南河海外贸易。在1600—1639年期间,由于中日之间直接贸易被禁止,日本的朱印船大量前往南河,因此华商经营的南河贸易主要是中国大陆与南河之间的贸易,即把中国商品运销南河以供应南河市场并为日商到南河的朱印船提供船货,同时购买南河的土产和日本的商品运回中国。在此期间,华商和日商都得到了阮氏政权提供的建立居住地、参与贸易管理等优待,他们与南河的贸易额大体相当,且与葡商、荷商相比具有压倒性优势,因此华商与日商是南河海外贸易的共同主导者。在1640—1683年期间,华商全面参与了南河的海外贸易,即不仅经营南河与中国的贸易,还成为了南河与日本贸易的主力军。在南河与中国贸易方面,由于清政府的海禁政策,很多贸易都是由郑氏家族控制下的海商来完成的,因此很多海商来自于中国厦门、金门、台湾等岛屿地区。在南河与日本的贸易方面,由于日商被禁止出国、葡商被禁止到日本、荷商退出南河市场,所以基本上被华商所垄断。除了参与南河与中国以及日本的贸易外,由于东南亚各地华人势力的增长和华商参与东南亚内部的贸易增多,华商也更多地参与了南河与东南亚之间的贸易。在1684—1774年间,中国海禁的取消以及随后行商制度的兴起、日本对华商贸易的限制越来越严、南河疆域的扩展以及南河华人社会的发展壮大,让更多的华商投入到了南河的海外贸易中。在此期间,华商不仅垄断了传统顺广地区的贸易,还积极参与到了南河新领土——原占城之地和原属真腊的嘉定地区的贸易,成为新领土上海外贸易的主导者。

纵观南河海外贸易的全过程,可以看出,华商从头至尾都是南河贸易舞台上的绝对主角,是南河海外贸易最重要的操作者。华商的参与程度决定了南河海外贸易的发展程度,因此可以说华商为南河海外贸易的发展做出了最大的贡献。

【注释】

[1][葡] 多默·皮列士著,何高济译:《东方志──从红海到中国》,南京:江苏教育出版社,2005年,第84~85页。

[2]Phan Xung,Ha Xuan Liem dich:Nhung nguoi ban co do Hue,Tap X,Nam 1923,Nha xuat ban Thuan Hoa,2002,p.280.

[3]Christophoro Borri:Xu Dang Trong nam 1621,p.88.

[4]Nguyen Van Kim:He thong buon ban o bien Dong the ky XVI-XVII va vi tri cua mot so thuong cang VN-mot cai nhin tu dieu kien dia-nhan van,Nghien cuu lich su,so 1-2002.

[5]钱江:《十七至十九世纪越南沿海的中国帆船贸易》,载刘序枫主编:《中国海洋发展史论文集》 第九辑,台北:中央研究院人文社会科学研究中心,2005年,第319~322页。

[6]周起元:《东西洋考·序》。(明)张燮著,谢方点校:《东西洋考》,中华书局,2000年,第17页。

[7]侯继高:《全浙兵制考》 卷二。(https://www.xing528.com)

[8]陈荆和:《十七、十八世纪会安唐人街及其商业》,《新亚学报》 第三卷第一期。

[9]陈荆和:《十七、十八世纪会安唐人街及其商业》,《新亚学报》 第三卷第一期。

[10]Cristophoro Borri:Xu Dang Trong nam 1621,pp.89-90.

[11]据岩生成一:《朱印船贸易史之研究》,转引自高淑娟、冯斌:《中日对外经济政策比较研究》,第199~200页。

[12]Vu Minh Giang:Nguoi Nhat, pho Nhat va di tich Nhat Ban o Hoi An Uy ban quoc gia hoi thaoquoc te ve Do thi co Hoi An: Do thi co Hoi An: Ha Noi:Nha xuat ban khoa hoc xa hoi,1991,p.210.

[13]陈荆和:《承天明乡社与清河庯》,《新亚学报》 第四卷第一期。

[14]江树生译注:《热兰遮城日志》,第一册第179、342页。

[15]《皇朝掌故汇编》,<钱法一>。

[16]慕天颜:《请开海禁疏》,载 《皇朝经世文编》,卷二六。

[17]江树生译注:《热兰遮城日志》,第一册第471页。

[18]史伟琦:《候补都司佥事史伟琦密题台湾郑氏通洋情形并陈剿抚机宜事本》,厦门大学台湾研究所、中国第一历史档案馆编辑部编 《康熙统一台湾档案史料选编》,福州:福建人民出版社,1983年,第82页。

[19]程大学译注:《巴达维亚城日记》 第三册(日文译注:村上直次郎,日文校注:中村孝志),台湾省文献委员会,1990年,第10页。

[20]程大学译注:《巴达维亚城日记》 第三册,1990年,第8页。

[21]江树生译注:《热兰遮城日志》 第三册,第443页。

[22]江树生译注:《热兰遮城日志》 第三册,第443页。

[23]程大学译注:《巴达维亚城日记》 第三册,第218页。

[24]程大学译注:《巴达维亚城日记》 第三册,第8页。

[25]程绍刚译注:《荷兰人在福尔摩莎》,台湾研究丛刊,台北:联经,2000年,第491页。

[26]程大学译注:《巴达维亚城日记》 第三册,第218页。

[27]图引自辛元欧:《十七世纪的中国帆船贸易及赴日唐船源流考》,载刘序枫主编:《中国海洋史论文集》 第九辑,台北:中央研究院人文社会科学研究中心专书,1995年,第209页。

[28]黄叔璥:《台海使槎录》 卷四,<伪郑附略>。

[29]转引自玛丽-西比尔·德·维也纳:《十七世纪中国与东南亚的海上贸易》。中外关系史学会编:《中外关系史译丛》 第三辑,上海译文出版社,1986。

[30][日] 林信笃,林春胜:《华夷变态》 卷八,东京:东洋文库,昭和三十三年(1958),第366~367页。

[31]江树生译注:《热兰遮城日志》 第一册,第116~120页。

[32]郭辉译注:《巴达维亚城日记》 第二册,第410页。

[33]程绍刚译注:《荷兰人在福尔摩莎》,台湾研究丛刊,台北:联经,2000年,第433页。

[34]程绍刚译注:《荷兰人在福尔摩莎》,第433页。

[35]大学译注:《巴达维亚城日记》 第三册,第14页。

[36]赵尔巽等:《清史稿》,《邦交志·日本》,卷一五八。

[37]《华夷变态》 卷七,第311~314页。

[38]李世祯:《抚粤政略》 卷十,〈覆粤东增豁税饷疏〉。

[39]《华夷变态》 卷二,第96~98页。

[40]《华夷变态》 卷三,第105~106页。

[41]赖永祥:《台湾郑氏与英国的通商关系史》,《台湾文献》 第16卷2期。

[42]《华夷变态》 卷五,第177~180页。

[43]朱德兰:《清初迁界令时中国船海上贸易之研究》,《中国海洋发展史论文集》(二),中央研究院三民主义研究所,1986年,第156页。

[44]郑怀德:《艮斋诗集·序》(东南亚研究专刊之一),香港:中文大学新亚研究所,1962 年。

[45]Chen Ching-Ho:may dieu nhan xet ve Minh Huong xa va cac co tich tai Hoi An. Viet Nam Khao co tap san,so 1. Bo Quoc gia Giao duc,Sai Gon 1960.

[46]表2-3与表2-4的统计数据不一样,即表2-3中133艘,而表2-4中为134艘。在这里我们选用了表2-3中的数据。

[47]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第74页。

[48]陈荆和:《清初华舶之长崎贸易及日南航运》,载 《南洋学报》 第十三卷第一辑。

[49]林信笃,林春胜:《华夷变态》 卷八,第388~392页。

[50]陈荆和:《十七、十八世纪会安唐人街及其商业》,载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[51]陈荆和:《十七、十八世纪会安唐人街及其商业》,载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[52]郭辉译注:《巴达维亚城日记》 第一册,第410页。

[53]程绍刚译注:《荷兰人在福尔摩莎》,第491页。

[54]李塔娜:《越南阮氏王朝社会经济史》,第74 页。

[55]江树生译注:《热兰遮城日志》 第三册,第23页、70页、71页、94页。

[56]江树生译注:《热兰遮城日志》 第三册,第251页。

[57]Nguyen Van Kim:Nam bo Viet Nam-moi truing kinh te bien va moi quan he voi cac quoc gia khu vuc the ky 17-18,Nghien cuu lich su,so 1-2006.

[58]转引自陈荆和:《十七、十八世纪会安唐人街及其商业》,载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[59]庄国土:《明末南洋华侨的数量推算和职业、籍贯构成》,载 《南洋问题研究》,1990 年第2 期,第16~21页; [荷] 包乐史著,庄国土等译:《巴达维亚华人与中荷贸易》,第16 页。

[60]转引自陈荆和:《十七、十八世纪会安唐人街及其商业》,载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[61][日] 岩生成一:《南洋日本町の研究》,东京:南亚细亚研究所,1940 年,第68 页。

[62]程大学译注:《巴达维亚城日记》 第三册,第218页。

[63]张登桂等:《大南实录前编》 卷五,第28~29页。

[64]席裕福:《皇朝政典类纂》 卷一一七,<市场·藩部互市>。

[65]《清朝文献通考》 卷三三,< 市籴考二·市舶互市>。

[66][日] 大庭修:《日清贸易概观》,载 《社会科学辑刊》 第一期,1980年。

[67]Charles B. Maybon viet,Nguyen Thua Hy dich:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam,Ha Noi:nha xuat ban The gioi,2006,pp.88-89.

[68]Phan Khoang:Viet su xu Dang Trong. Ha Noi:Nha xuat ban Van hoc,2001, p.303.

[69]陈荆和:《清初华舶之长崎贸易及日南航运》,载 《南洋学报》 第十三卷第一辑,第41页。

[70]对杨彦迪等南投时间,陈荆和先生认为应在1683年,详见:陈荆和:《清初郑成功残部之移殖南圻》(上),载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[71]张登桂等:《大南实录前编》 卷五,第22页。

[72]张登桂等:《大南实录前编》 卷七,第14页。

[73]武氏营:《河仙镇叶镇鄚氏家谱》,Ha Noi:nha xuat ban The Gioi,2006. pp.97-98.

[74]孙宏年:《17世纪中叶至19世纪初入越华侨问题初探——以人口估算为中心》,载 《东南亚纵横》2000年增刊。

[75]转引自陈荆和:《十七、十八世纪之会安唐人街及其商业》,载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[76]转引自Tran Kinh Hoa:May dieu nhan xet ve Minh Huong xa va cac co tich tai Hoi An,Viet Nam khao co tap san,Sai Gon,1962.

[77]转引自Tran Kinh Hoa:May dieu nhan xet ve Minh Huong xa va cac co tich tai Hoi An,Viet Nam khao co tap san,Sai Gon,1962.

[78]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第34b页。

[79]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第35b页。

[80]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第34b页。

[81]陈荆和:《清初华舶之长崎贸易及日南航运》,载 《南洋学报》 第十三卷第一辑。

[82]转引自陈荆和:《十七、十八世纪之会安唐人街及其商业》,载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[83]大汕著,余思黎点校:《海外纪事》,收于 《安南志略 海外纪事》 卷三,北京:中华书局,2000年,第63页。

[84]陈荆和:《十七、十八世纪之会安唐人街及其商业》,载 《新亚学报》 第三卷第一期。

[85]李金明:《清初中日长崎贸易》,载李金明著:《海外交通与文化交流》,昆明:云南美术出版社,2006年。

[86]P. Povire:Memoire sur les royaumes di Cochichine et du Cambodge...,Revue indochi,30juillet,1904,p.95.

[87]William Milburn,Oriental Commerce,London:Black,Parry Co.,1813) Vol.2,P.452.此处100艘帆船是英商听当地人所说,与 《抚边杂录》 中所记当年仅对8艘外商船征税出入较大。我们认为两个数据相差如此大,原因可能是在阮氏政权末期,阮氏对南河的控制减弱,官吏的贪腐致使走私贸易盛行,政府无法对所有的外商船征税。

[88]Charles B. Maybon viet,Nguyen Thua Hy dich:Nhung nguoi chau Au o nuoc An Nam, Ha Noi:nha xuat ban The gioi,2006. p.95.

[89][日] 岩生成一:《占城国末期の国都と贸易港につぃて》,《东洋学报》 第39卷,第2号,1956年,第132页。

[90]James K. Chin(Qian Jiang),Bridging East Ocean and West Ocean:Hokkien Merchants in Maritime Asia Prior to 1683, with a Special Reference to the Ports of East Asia, Paper Prepared for the Workshop “Northeast Asia in Maritime Perspective: A Dialogue with Southeast Asia”, 29-30 October 2004,Okinawa, Japan. p.142.

[91]陈荆和:《清初华舶之长崎贸易及日南航运》,载 《南洋学报》 第十三卷第一辑。

[92]该表据大庭脩编著 《唐船进港回棹录》 编成。大庭脩:《唐船进港回棹录》,关西大学东西学术研究所资料集刊九,昭和四十九年。

[94]Keiske Yao:The Chinese junk trade between Japan and Southeast Asia in the 17-18th:北九州岛市立大学文学部纪要,第68号,平成16年10月。

[95]陈荆和:《清初华舶之长崎贸易及日南航运》,载 《南洋学报》 第十三卷第一辑。

[96]Keiske Yao:The Chinese junk trade between Japan and Southeast Asia in the 17-18th:北九州岛市立大学文学部纪要,第68号,平成16年10月。

[97]郑怀德:《嘉定城通志·疆域志》,影印本(第2~358页影印自汉喃院留藏手抄本,386~568影印自释隶庄(Thich Le Trang)上座手抄本),第203页。

[98]有越南学者认为 “东浦” 实为 “柬埔” 之误读,因为 “东” 的繁体写法与柬相似。

[99]张登桂等:《大南实录前编》 卷五,第22页。

[100]郑怀德:《嘉定城通志·城池志》,第543~544页。

[101]郑怀德:《嘉定城通志·城池志》,第565~566页。

[102]戴可来:《〈嘉定通志〉 中所见17—19世纪初叶南圻华侨史迹》,收于戴可来、于向东著:《越南历史与现状研究》,香港:香港社会科学出版社有限公司,2006年,第507页。

[103]黎贵惇:《抚边杂录》,下册,第243a~243b页。

[104]转引自:Huynh Lua(chu bien). Lich su khai pha vung dat Nam Bo. Nha xuat ban thanh pho Ho Chi Minh,1981,p.80.

[105]黎贵惇:《抚边杂录》 上册,第90a~90b页。

[106]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第191b~192a页。

[107]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第243b页。

[108]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第231a页。

[109]两广总督杨应琚等 《奏为海洋运米商民请照例议叙以励急公折》(乾隆二十一年十月十三日),《宫中档乾隆朝奏折》(15)。

[110]《户部等部题本》,《明清史料》(庚编)第1本。

[111]陈希育:《清代前期中泰大米贸易及其作用》,载 《福建论坛(人文社会科学版)》,1987年第2期。

[112]David Bulbeck,Kritine Alilunas-Rodgers:Exchange rates and commodity prices,in Li Tana and Anthony Reid ed.,sotheast Vietnam under the Nguyen,Canberra and Singapore:EHSEA/ISEAS,1993, p.138.

[113]李塔娜、保罗·A·万·戴克(张洁译):《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》,载 《亚太研究论丛》(第三辑),北京大学亚洲—太平洋研究院编,北京:北京大学出版社,2006年,第195页。

[114]详见李塔娜,保罗·A·万·戴克:《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》。

[115]详见李塔娜,保罗·A·万·戴克:《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》。

[116]李塔娜、保罗·A·万·戴克:《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》,第201~202页。

[117]李塔娜、保罗·A·万·戴克:《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》,第201~202页。

[118]李塔娜、保罗·A·万·戴克:《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》,第200~201页。

[119]Tran Kinh Hoa:Ho Mac va chua Nguyen o Ha Tien, Van hoa chau A, Sai Gon,so 71-1968.

[120]《军机处录副奏折》,转引自余定邦、喻常森等 《近代中国与东南亚关系史》,第18页。

[121]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第244a页。

[122]《宫中档案乾隆奏折》,12辑,第121页。转引自陈希育:《十八世纪中国人在东南亚的造船活动》。

[123]《军机处录副奏折》,转引自余定邦、喻常森等 《近代中国与东南亚关系史》,第18页。

[124]李塔娜、保罗·A·万·戴克:《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》,第202页。

[125]李塔娜、保罗·A·万·戴克:《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》,第202~2003页。

[126]黎贵惇:《抚边杂录》 下册,第35b页。

[127]李塔娜、保罗·A·万·戴克:《18世纪的东南亚水域:新资料与新观点》,第192页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。