(三)形式美与逻辑思维

形式美的创作与欣赏的主要思维形式是逻辑思维或抽象思维。在当代,形式美的广义层面的艺术在这个时代蔓延开来,渗透到人们生活的每一角落,在很大程度上也就是说逻辑思维在人类这个新的时代中,占据主导地位。同时在某种意义上来说又反过来压抑了形象思维的伸展,因而也就压抑了狭义的艺术(情感倾向艺术)在今天的发展。在建筑界,所展现的以形式美(形式倾向艺术)为主导的建筑即形式倾向建筑的铺天盖地在全世界登场,而情感倾向建筑的稀少正是这个时代的特征。

1.时代与思维环境

现代的概念,在西方是以工业革命划分历史发展的阶段,在中国基本上是以“五四运动”作为划分历史的标志。他们共有的特点是,科学的突飞猛进的发展,促进了技术的发展,全面促进了社会经由农业转向工业。这种转变不仅给人类的政治、经济带来了巨大裂变,同时也给人类的文化、艺术发展等等造成巨大的沟壑。在思维形式的转变上,表现为由形象思维为主体转向抽象思维为主体。科学技术就是在科学精神(即理性逻辑思维)的支持下建立和完善起来的。

在工业社会展开之前,欧洲生活在宗教氛围的时代中,而西方中世纪的宗教是古希腊的泛神论的发展。西方神话故事在古典时期的兴盛和发达,是形象思维在思维方式中占有主导地位的外部表现。

在上古原始社会中,世界各个民族都有自己的神话世界。神话哲学的研究,源起于德国哲学家谢林,途经德国哲学家(也可称美国哲学家)卡西尔而成为一门学科。神话的诞生是因为自然界的恐惧和魔幻力量对人类精神上的压迫和摧残而引起的。超人的自然力量对人类带来情绪上的变化,如恐惧、害怕、喜悦、欢快等等(61)。由这种情绪的波动而分为善(快感)与恶(不快感)两种类型。对这些自然的力量,原始人便采用了法国人类学家列维-布留尔所谓的“互渗”(Participation)原理,也即原始人所擅长的“原始思维”(即以形象思维为主体的思维),即人们把这些超自然的力量予以人格化,通过形象思维的思维方式把“人”的形象赋予给了超自然的力量,于是“神”就是这种超自然的力量和人的形象的相结合的产物。(62)神,因此变成了人格化的超自然力量,如果没有带有“人”的形象作为基础,对于原始人来说他们是无法在大脑中或者思维中再现这种力量。因此,原始人类通过神话和形象思维把“人”的形象赋予给了这个世界周围的一切,山有山神、湖有湖神,还有雷神、爱神等等。如此一来,冷清的世界在原始人类的想象中活跃起来了,整个冷酷无情的大自然变成了人类及其神话构成的一个和谐世界,超人的自然力量成了人类世界的一部分。(63)人类可以采用祭祀、巫术等手段来与他们进行沟通,来协同人类共同建设美好的家园。人类的神话阶段,就有如现代儿童把玩具和周围物体赋予生命以便与它们进行交流,只有当其成熟后,尤其抽象思维成熟后,便会抛弃这种童话世界,进入成人世界。原始人类把这个异己的世界变成与自己人类社会“同构”的世界,固然一方面在原始社会中,神话是人类意识的觉醒与外部巨大的、异已的、且超人的力量冲突下的产物,另一方面也是原始人类作为自我保存和生存的勇气和信心的源泉。神话的形成是人类形象思维和情感价值相结合的产物。这种神话虽然到了后来有所缓和与减弱,但是总是以这样或那样的力量与人类共存。新墨西哥的印第安人拒绝使用钢犁,因为它会伤害大地母亲的胸脯,同样,他们在春天耕作时从马身上摘下马掌,免得伤害怀孕的大地。(64)在中国,“苍天在上”和“地狱”等等迷信的看法,都反映人类是以一种诗意的眼光来处理和激活这个世界。神话和形象化的世界作为一种看待世界的方法,在某种程度上限制了逻辑思维的视野(即科学技术的视野)。但是当逻辑思维成熟起来,那个曾经被原始人类注入活力的神魔世界,也渐渐地“原形毕露”,恢复了其原来的宁静。人类的思维的发展,使得人类早期利用神话作为自己生存的支撑,而现在又必然被人类所抛弃。形象思维所造就的诗意的世界也就一同被抛弃了,还有“温情脉脉”的人情世界也被当代人类一同所抛弃。因此,海德格尔面对科学技术大肆地破坏地球环境和人类精神家园,在考察人类的历史后,发出了“诗意地居住在大地上”的呼声,就是这个时代的呼声,历史深处的绝响。

当今时代是超越了农业时代,经历了工业革命洗礼的时代。人类的思维也已经以形象思维等为主的非逻辑思维,转向抽象的逻辑思维。这样给这个世界和人类的世界观带来了翻天覆地的变化。人类在这之间所经历的痛苦和酸楚是人类对未知世界的恐惧和对已知世界留连的外在反映,但是人类的适应能力足以在不长的时间内得以恢复,而且重新适应新的环境。历史上,孔子对“周礼”的一步三回头,柏拉图对贵族统治的留连忘返都是历史上的这种情结的反映。

这个时代完全浸淫在逻辑思维或科学技术的时代,在其中,大家乃是难以觉察这一点。过去所用的词汇都反映了形象思维的痕迹,如“山崩地裂”、“飞砂走石”、“掀天揭地”、“地动山摇”和“寒暑无间”等,而当代所用“非常”、“很”等抽象性词汇都是这种形象思维在生活中的陷落,都是这个时代的思维转变的见证。

今天的人,生活在完全超出过去的人的一种抽象水平上。一个受过普通教育的现代人能够迅速地解答出一道初级算术题时,他所经历的过程在一个中世纪数学家即专家那里要花去几小时甚至几天才能完成。可以这样说,那个中世纪的人在进行计算时会对整个运算过程提出严密的证明,这证明乃是为让当时抽象思维水平不高的人知晓自己每一步证明的抽象过程的正确性。而现代人可能并不知这些计算的来龙去脉,之间的每一过程的严格逻辑证明,但是毫无疑问他能够有效地运用抽象概念展开思维。(65)这样轻车熟路,在不寻常的抽象水平层面上进行生活,是当代人的力量的源泉。当代人利用自己的力量,利用科学技术(抽象逻辑是基础)消灭了很多灾难,给予了人类极大的信心和自豪。同时也给现代人带来了焦虑的时刻,使人类陷入了孤独的无着落感,茫然若失,以及缺乏具体而实在的感觉,这些一直像梦魇般地缠绕着现代人的神经。

以社会上每个具体的人来说,由于劳动分工,使人只局限于某一部分的工作,人成为流水作业线上的一颗零件。因此,人与世界丰富而感性的关系被切断,形象思维的材料被截流,人被“异化”了,生活在科学技术所嵌定的框架中。人的感觉丰富性的截断,人的主动性和能动性被剥夺,流水作业的机械活动与人的自觉主动意识构成了一个巨大的矛盾。失落、焦虑,是这一对矛盾的外化。哲学上的存在主义兴起,美术上抽象绘画传播,都是对人类的对外在世界的支离破碎感觉的反映和心灵上的挣扎。当代人在感性上匮乏,必然导致感官的疯狂追求,拜金主义、物欲横流是当代人必然的选择。当代人生活在抽象的现代世界中,对于所谓的曾经滋润了农业时代人们的小说、诗歌、哲学等精神文化等抽象世界的排斥,(66)而追求一种肥皂剧、图像等等“文化”快餐式浅层面的感官刺激,但是总是没有忘记用文化来做自己精神贫乏的遮羞布。这是这个时代的写真,是这个时代的无奈,也是未来时代发展的基础。

2.形式美

当代的思维模式以抽象逻辑思维为主,形式美艺术和形式倾向建筑在历史上迎来了它的黄金时代。在某种意义上说,形式美艺术及形式倾向建筑是逻辑抽象思维的外在表现。正如沃林格所说:“人类凭借其理性认识对外物了解越多以及与外物的联系越少,人类赖以谋求那种最高级的抽象之美(形式美)的可能性也就越大。”(67)在这个时代,属于现代设计范畴中的工业设计、服装设计及家居设计等等,都是基于把过去美术上积累了几千年的美学上的视觉(形式美)规律来整理人们的日常生活的企图,人们进入了泛美时代。在这个人们都生活在极为抽象的时代,大多数人丧失了对生命质感的感悟和感官上的敏锐。为了弥补自身感官上的匮乏,拼命用一些表面上过于刺激的形式或色彩来填塞自己,用极力夸张的感性色彩的形式美艺术来麻痹自己。(68)

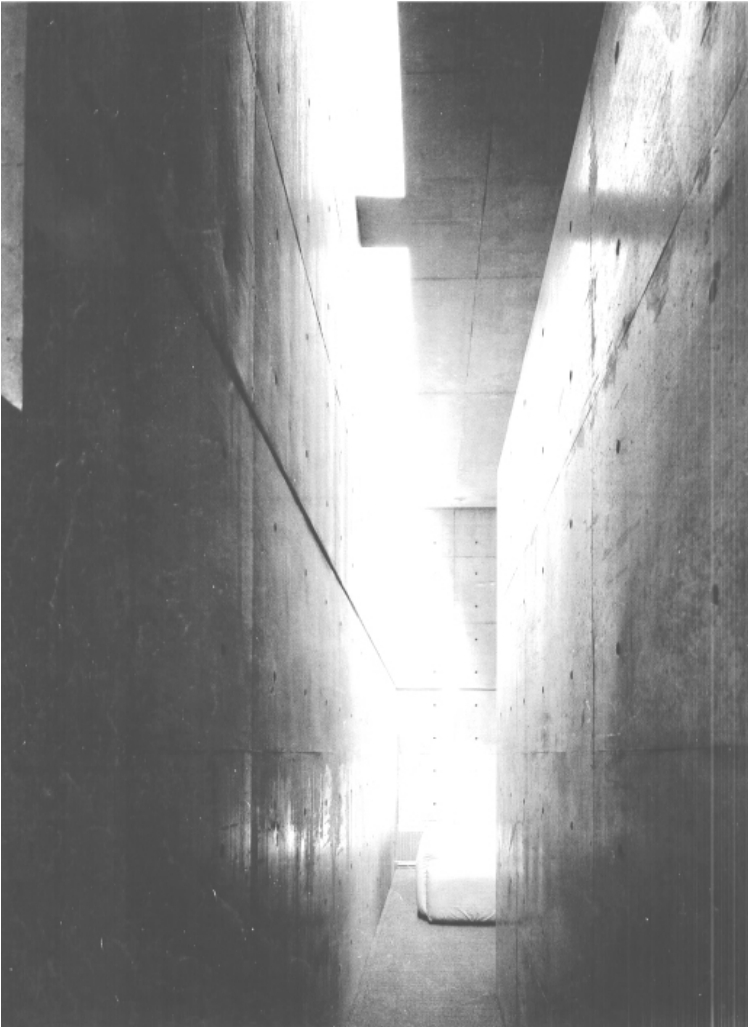

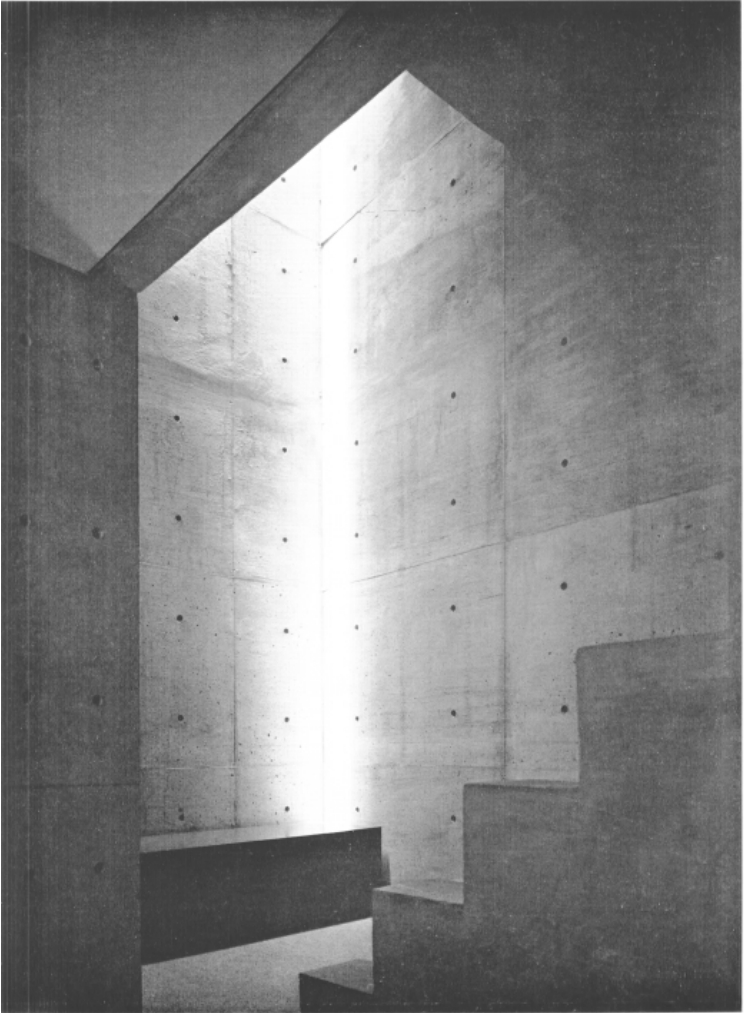

作为艺术或提升到艺术层面的作品,总能够带来快感和愉悦。在审美意识中,人们由于工具的合目的性而产生愉快的感受,其实也是基于知觉的“注意力节省”原则。工具的合目的性其实就是表示人类对活动的掌握,而这种合目的的形式美就是知觉掌控外在形式的表现。这当然也是人类自由的创造,从而产生快感和愉悦。情感倾向艺术所带来的快感在量上是形式倾向艺术上的快感所不能相比的。形式倾向艺术的快感是心情愉快和心理上的喜悦,这种心理波动并不是触动人的情绪,这在前文中作了阐释。形式美能给人带来美的视野,带来美的享受,这广泛地出现在生活世界中。情感倾向艺术的情绪波动的特点必然决定其数量上的少,因为人经常处于情绪波动之中,会摧垮人的身心。身心在经历了一段时间情绪波动后,出于自我身体保护的需要也会很快地适应,也即所谓的审美疲劳而平静(或者说麻木)地对待一切。也就是说,情感倾向艺术只能够用来装点生活。(69)(如图2-22,图2-23)(https://www.xing528.com)

图2-22 安藤忠雄设计住宅的小莜邸

图2-23 安藤忠雄设计住宅的真锅邸

形式美在本质上来讲是数学美,也即艺术品各个部分形状的变化和色彩的差异,在空间中形成的大小、多少、深浅的布局,而这种布局是以形式美规律为依据。这里大小、多少、深浅都基于量上的变化,而不是质的变化,因此是数学美,这也是形式美规律能够转换为比例系统来研究的依据,形式美通过感觉传达到大脑的视觉器官,而由知觉来对不同的信息进行整理和分类,而表象就把知觉所归类的信息合成一个对象,这个对象是知觉对对象不同侧面的反映综合而成的。形式美的艺术品各部分在人的感觉、知觉和表象下形成了艺术品的概念,它的颜色分布、形状布局等等,人的意识都有一个大概的了解。但是对于其美不美,总体是否是“多样性的统一”,是否均衡,是否有韵律,这就需要逻辑思维来把握和评判了。因为所有形式美是数的美,也是关系的美。这种关系美的评判就要调用表象所综合成的各个不同的“物象”。而逻辑思维的长处是判断,是在辨异的基础上做出推论。逻辑思维如果能把它们通过形式美规律简化成有机的整体,那么欣赏者的心理上和知觉上的满足则油然而生,最终导致审美的愉悦。逻辑思维的判断必须先经过感性认识的三个阶段即感觉、知觉和表象,缺一不可。有一个例子可以说明,当画家在作画时,他无法越过前面三个阶段,而在帆布上直接画出一幅构图很好的作品,他总是边画边修改,边修改边画,直到满意为止。他无法在大脑中一次成型而倾泻在图上。建筑师需要画草图进行设计就是基于这一原理。逻辑思维在某种意义上无法直接获取知觉、表象,而总是在形象思维形成了初步信息即知觉和表象的基础上才能做判断。对于其中大脑真实运作状态,有待于实验心理科学的深入,本书在此仅作了哲学上的分析。逻辑思维通过判断(分析元素从而决定用什么规律和那些元素进行组团)而得出艺术品的“多样性的统一”,从而形成艺术品的整体形象,这个整体形象也需要形象思维的参与,最终在大脑中形成印象。逻辑思维通过关系的判断而联结成整体,而形象思维则往往通过整体不可分割的混沌而自成整体(整体形象),这也显示出形式倾向艺术和情感倾向艺术上的一个质的区别。

在形式美的审美过程,形式美规律已经内化成人认识的一个“程序块”(如电路中的“集成块”),也就是说,知觉在对“均衡”的判断中不是完全重复了人们在形式美规律所阐述的那种心理过程,而是被当作一个“判断块”,以此作为审美的基础,通过与外界的形象的对比而获得的,这也可以称为艺术审美的原始积淀。用李泽厚的话来说,原始积淀是在创立美的过程中获得的。(70)外界物质的形式美规律作用“模块”内置于人体的思维结构中,形成一种审美心理结构。但本书要着重指出,形式美的快感来源于知觉的自由创造,而不同于李泽厚的艺术美的愉悦来自于实践中主观与客观的相统一。正如本书所论述过的,由于对形式美规律的成千上万次地在人类乃至个体上实践,最终内化成以知觉为基础知识即形式美规律。形式美规律自从原始社会以来,一直在人类社会中发挥重要的作用,但是现代人类的审美越来越精致,越来越微妙,也即越来越复杂。但是作为人类审美的知觉生理基础不变,那么整个形式美规律的变化可能性也不大,仅仅在形式上形成更加复杂的“模块”而已。形式美规律是超越时间、超越历史而存在的,而“模块”的原始积淀则在特定的时间和历史中,人类对它们的认识有程度上的深化。如果说形式美规律是一种感知的原始积淀,那么“形象块”是一种文化的叠加积淀。

由于形式在形式美规律(审美模块)的作用下的组块,还可以进一步形成以意义为单位的具有一定的稳定性的“形象块”。“形象块”在前文中做过详细阐述,在这里再做一些阐述。“形象块”是指不同的部件在形式美规律作用下形成的具有实物形象的集合,比如中国宫殿建筑的传统构件和西方的传统建筑做法等等“形象块”。这些东西之所以能够形成“形象块”,是因为这些部件能够形成完整的视觉单位,而且往往被人类文化赋予一定的意义。不同媒介的建筑物,也由于建筑技术和文化背景而生成不同的“形象块”。

今天,当代建筑之所以过于平面化而缺乏深层含义(象征或譬喻),是因为忽视了“形象块”的存在,也即建筑文化的缺失,每一栋建筑、每一个建筑师都是从知觉层面、从形式美的规律来重建自己的意义,导致文化解释的随意性而造成建筑文化的失序状况。(71)事实上,在当今社会“形象块”由于思维环境的变化,因为目前主要的思维方式破除的就是“形象块”后面的意义,而意义无法生成,自然,形象块也无法成立。但是,当今的建筑形式倾向建筑物形象自身的完整性,犹如一个工业产品一样,追求简洁性和高度自律性,仅以形象自身的完整性获得意义,如中国的国家大剧院。另外一种倾向就是“反理性”,追求视觉的震撼感,如盖里的系列作品等等。在西方,有一部分建筑师热衷于“反(非)理性”设计,似乎是在反形式美规律,但是,无论他们如何反形式美规律,他们却无法颠覆“多样性的统一”原则,因为如果他们的设计敢于颠覆“多样性的统一”,那么,他们的设计就无法被人类的心智归类和组团,最终心智无法认识或者理解他们的作品,如此,无疑是宣布他们作品的不可认识性。这种“反智力性”作品唯一的价值在于对于人类理性反讽,也就是说,他们可能成立的条件就是在讽刺理性时,显示一种非理性(或混沌)状态。由于他们的目的是攻击理性,心智理解了这种非理性(或混沌)状态,作为参照,仅此而已,而心智不会去试图理解他们作品呈现的非理性状态。再说,既然是反理性也就无法用理性去理解。结果,他们的作品的“反智力性”而必然导致自己无法设计和别人无法解读。

在中国建筑界,建筑外装饰采用鲜艳色彩很普遍,从某种程度折射出中国建筑师实践的迷茫。大红大绿是鲜艳的颜色,其能够满足感官的刺激,但仅是在感官层面的刺激,给人一种原始的感官上的满足,而非智慧上的满足。当代中国建筑师已经开始意识到这一点,并逐渐在向智慧内在美转变。外国一小部分后现代主义建筑师,也是喜欢用鲜艳色彩和具象的设计(如建筑外形有意识地模仿生活中的具象物体,以示“象征”)。有外国艺术史家讽刺为“见于儿童邻”(72)(苏东坡语),以抗议后现代建筑过分地向俚俗文化的接近。这也是中外建筑界的一个值得深思的现象。但是,西方后现代主义建筑向俚俗文化靠拢运动声势并不大,只是限于一个极小的范围,在西方没有普泛化,可能是因为西方文明没有被中断而继续保持强大的包容力和免疫力。而在中国目前的时期内,这种倾向影响面则要广得多,这与中国正处在文化转型时期有关,一方面传统文化受到排挤,新的主流文化正在逐渐形成中,缺乏一个文化反思的机制。

当然,工业设计,在历史上是近现代的东西,而且设计和欣赏中似乎没有人去对“形象块”作要求,也很少有文化意义的探寻企图。一方面像这类设计较简单,无法在一个手机中或汽车设计中有效地分离出“形象块”,所以其“形象块”无法生成;另外一方面,现代思维也无意识去承受这种意义的追问,而仅仅落在视觉感官刺激的层次。

当代建筑布局上的明快和灵活相对传统建筑上的沉闷和呆板而言,是一个大的转变,其中最后的根据也是思维方式的转变,它决定了建筑面貌的变化。在传统文化之上有神话、宗教的阴影投压在人的思维中,虽然人能够“诗意”地居住,但与“诗意”居住相伴的是精神上依附(神或上帝)的时代。当人类头顶的乌云被吹散,眼睛清辙了,视野开阔了,建筑上的这种视觉的隐喻转变,就是这样的一种心理的转变。当然一些现代人的行为,也就变得肆无忌惮了,无所顾忌,例如西方的性解放和吸毒等等(73)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。