第三节 研究思路

一般认为,研究思路的获得来源于两个决定性的观察,即目标事物是清晰的还是普遍的?这是一个科学的标准,是我们认识客观世界的有力前提。但令人感到困惑的是,“循环经济”这一预设的研究客体,却无法进行有效的观察。退一步讲,即便脱离了“实证主义”的语境,在对“循环经济”的分析上也不可能得出“经验”的结论。预言家也许是智者,但绝非是好的科学家。纵观国内外的文献,却不能发现一种有力的证据表明循环经济存在的某种规律或现象。大部分的学者认为,循环经济的概念肇始于肯尼斯·波尔丁(Kenneth Boulding)的《即将到来的宇宙飞船经济学》,在这本书中,波尔丁描述了一个完美的闭环系统。在该系统中,通过某些手段的利用,资源消耗得以降低以支持飞船内的物质平衡和永续发展(Kenneth Boulding,1962)。波尔丁的作品最大的意义在于他为这个高速而发达的资本主义社会敲响了警钟——世界的资源并非开放而线性,而是一个有限且封闭的系统。不少学者将波尔丁的文章看作是“循环经济”这一概念出现的起源。然而,在其著作中从来都没有出现过“循环经济”一词,我们并不能从他那里得到建立“循环经济体系”的有力指导,尽管如此,波尔丁依然对这种经济形态的转变提供了足够的证据链条和依据。不过,这种“宇宙飞船经济理论”却启发了之后的一些研究者,著名的如梅多斯(Meadows)教授率领的4人小团队,他们在波尔丁的基础上提交了一部黑色警示预言《增长的极限》,这本书中充斥着悲观的论调,认为资源耗尽的趋势不能逆转,经济必将在增长的极限到来之前崩溃,但事实上这本书里依然没有关于“循环经济”的详尽描述,充斥在字里行间中的无不是对现实世界的悲观思考。

从严格意义上来说,“循环经济”一词最早出现在大卫·皮尔斯(David Pearce)和凯利·特纳(Kerry Tuner)的《自然资源与环境经济学》一书中,这是最早的对“循环经济”一词作出解释的科学论文,他们认为“循环经济”建立的目标是实现资源配置的可持续化,将经济系统内嵌于生态系统(D Pearce,K Tuner,1989)。皮尔斯和特纳的著作在学术界引起了广泛关注,尤其被我国和日本学者认为是指导循环经济的有力方针,在此之后,3R原则被认为是实现循环经济的关键原则,并且皮氏和特氏还引发了关于可持续发展研究的热潮。3R原则的本质在于减量化(Reducing)、反复利用原则(Reusing)和再生利用原则(Recycling)。这3个原则正对应一个系统的输入、过程和输出,看似完美,并且有着合理的解释。减少人类社会对资源的依赖程度,降低资源损耗对自然环境的影响是为“减量化”,要求人们克制欲望,并且理性消费;而“反复利用”则要求提高资源的利用率,最大程度上发挥自然资源的利用性,并使其实现循环使用;“再生利用原则”则考虑了废弃资源的利用渠道问题,从对废弃物的循环利用角度来解决经济发展对资源依赖过度的问题。

3R原则第一次使得“循环经济”这一概念有了实施方法上的支持,它看似给予了“循环经济体系”运作的动力,但是从3R原则中,我们依然看不到如何借助其帮助我们观察尚未出现的“循环经济”这一存在。事实上,3R原则存在有较大的漏洞,首先,3R原则建立在一种人性本善或者纯理性的思考之上,它忽视了人类欲望的存在,并且忽略了人类欲望对经济增长的推动作用,在3R原则第一条假设的基础之上,带有一种清教徒似的趋向,并暗含着降低有效需求的语义。而第二条和第三条假设并没有技术上的支撑,最多只能是被看作一种愿景和期望,其实质与诞生于1962年的《即将到来的宇宙飞船经济学》没有本质上的区别,自然也不能称之为有效的方法论了。另外还有好事者认为仅仅3R还不全面,提出了“4R”、“5R”、“6R”,等等,并对不同的“R”提出了若干新解释,但了无新意,在此就不赘述了。3R原则的关键缺陷在于它仍未找出一种观察“循环经济”的方法,甚至不能指导研究者发现与“循环经济”相关的关键因素,归根结底,3R原则充其量只是一种细化了的“宇宙飞船经济学”,在科学研究的层面无任何裨益。

有学者认为,在循环经济的指导之下,各种关注生态与资源平衡的经济学理论开始获得了长足的发展,诸如“稳态经济理论”、“环境税理论”、“消费限制理论”和“福利经济指标体系”等(马莉莉,2006)。这些理论从不同的角度分析了如何实现降低对资源和环境的过度开发利用,但依旧没有从本质上解决循环经济运行的秘密所在。从逻辑上分析,“循环经济”若在未来某个时段真实出现的话,这必然是一种对立于现存生产关系的新形态,它不太可能出现在现阶段的生产力体系之中,因为现阶段的生产力水平仅能支持我们目前所处其中的经济形态,换言之,在目前的生产力水平下,探讨经济循环的可能性,不啻乎一种奢望。无需感到悲观,本书的论点不是说循环经济不可能出现,而是说我们对它进行研究需要从上述逻辑链条中寻找答案,既然生产力才是经济形态变革的关键驱动力,我们不是政治家,应当更加关注科技进步对经济形态变革的影响。

借用1986年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·布坎南教授(James Buchanan)对杨小凯教授的评价“小凯的工作跳过200年带有误导性的经济学分析,把我们带回到亚当·斯密那里,领略斯密的基本洞见”(James Buchanan,2001),我们也应当回到熊彼特(Joseph Schumpeter)那里,重新分析创新的本质,洞察熊彼特的基本洞见,去真实地认识经济形态变化的规律。技术创新是经济变迁的关键影响因素,诸多学者在此领域作出了大量卓有成效的研究,1982年,来自耶鲁大学的理查德·纳尔逊(Richard Nelson)教授和悉尼·温特(Sydney Winter)教授出版了名为《经济变迁的演化理论》一书,这本著作虽未谈到“循环经济”,但是对我们的研究却有一定的借鉴作用。这本书提出了一个见解:市场中企业的行为并非是由“理性选择”或者是“市场自然选择的结果”,而是建立在一种非正式的“惯例”之中,他们认为经济环境中的主体的“惯例”会随着演化过程而显示出一种刚性(S Winter、R Nelson,1982)。他们的结论说明了一个观点:与其认为演化过程中的主体的均衡状态是由于通过理性最大化的市场动机而来,不如认为演化过程中的惯例是在一种适应外部环境的方向上进行的(S Winter、R Nelson,1982)。而这种外部环境的变化与社会的平均技术水平相关,这就说明,理解经济形态的变迁,必须讨论外部环境的变化,而要讨论这种外部环境的变化规律,必须从技术创新的角度切入。

近400年来,人类在征服和改造自然界的活动中取得了巨大的进步,我们现在的科技水平已经可以帮助我们认识客观世界物理环境的不确定性。纵观人类历史的发展,以16世纪为分水岭,技术进步和爆炸性突破的科学成果使我们的生产生活逐渐脱离了以农业和简单消耗其他自然资源为主的经济发展方式,逐渐经历了制造业的发展并最终向服务业转型。但这并不表示我们对自然资源的消耗结束,而是转变了消耗的方式——从简单、低级的消耗方式转变为更为复杂的方式。道格拉斯·诺斯(Douglass North)认为,尽管我们实现了由制造业向服务业的转变,但由于服务业增长的主要原因是资源被用于交易过程,交易成本是涉及交换过程中的支出,随着专业化程度的提高,交易次数也会随之提高,而资源的消耗量也会随之提高(Douglass North,1981)。并且由于人类生产效率的显著提高,人类的寿命大幅延长,直接为自然环境施加了更大的压力。在这种技术革新推动社会发展,而社会发展继续带给自然界压力的往复过程中,现有的经济形态受到了前所未有的质疑。毫无疑问,仅以上一条理由就足以让我们开始对于未来如何对自然界减压的问题进行探讨,比如“循环经济”理念的提出。一种观点认为通过持续的创新以降低对自然资源的依赖,并更加合理地提高其利用率。但对这种技术创新的过程能否真正对降低自然界的压力有效,还缺乏有力的证据,因为必须考虑到上文中诺斯对技术创新增加自然界压力问题的讨论。(https://www.xing528.com)

科学技术是一把双刃剑,既可以给我们带来便利的现代生活,又会把一把自然环境的“达摩克利斯”之剑悬在我们的头顶。本书认为,讨论技术创新对经济形态变迁的影响,应当换一个角度进行讨论。无疑地,实现经济形态的升级和变迁,不依赖于技术的进步是不可能的,但是创新过程的差异也会直接导致经济形态变化方向的不同。本书首先假定技术创新是现有经济形态向循环经济形态转变的重要手段之一,并且这种技术创新有利于降低资源消耗量和保护环境。但在现实世界里,企业对于创新类型的敏感程度并不如我们想象的高,一个企业也不可能仅凭借自身的资源就可以实现转变经济形态的技术创新。经济形态变迁过程中的创新应当是一个产业集群、一个社会共同作用的结果,而作为单一个体的企业,在这个过程中并不总能具有理性的选择能力,只会依惯例而行(S Winter、R Nelson,1982)。事实上,这种应对外部环境会产生变化的“惯例”,其实来源于企业的交往中,在企业的互动行为中进行调整。在此基础上,知识会在某一种频度的企业合作中转移,并且进一步形成新技术,而这种新技术会调整企业之前的选择,以更加适应外部环境。一般来说,企业在准备进行技术革新时,往往借助现有“知识”而进行的准备成功率都不会太高,因为单一的独立技术创新难以随时应对外部环境的变化。举一个简单的例子,一个企业在进行提高资源利用率研究的过程中,如果缺乏企业之间的合作,往往会导致这种新技术的传播性和适用性降低,直接说来,这种新技术缺乏对外部环境的敏感反应。这种存在于企业的合作中,并且会持续调整企业“惯例”的新技术常常会改变企业自有的“组件知识”,这种“组件知识”的改变进一步会影响到企业的其他行为。于是本研究在上一条假定的基础之上,进一步认为不同维度的技术创新在对企业实现现有经济形态向循环经济形态转变的过程中作用不同。

雷贝卡·亨德森(Rebeca Henderson)与吉姆·克拉克(Kim Clark)在1994年提出了“结构性创新”一词,第一次说明了“结构性创新”对组织的影响,他们将创新划分为3个维度:“渐进性创新”、“突破性创新”和“结构性创新”(R Henderson、K Clark,1994)。与前二者不同,“结构性创新”会毁坏企业的“组件知识”,会更新企业的惯例,而且这种创新来源于企业之间不间断的合作。虽然这种结构性创新会影响企业的“组件知识”,而且“组件知识”蕴藏于组织机构和信息处理过程中,但是缺乏这种对“组件知识”更新的技术创新,难以实现经济形态的变化。若雷贝卡·亨德森与吉姆·克拉克的研究结论在逻辑上没有问题,那么本研究可以推得如下一条假定:现有经济形态向循环经济形态的转变过程中,结构性创新的作用是显著的,企业间通过合作而实现结构性创新,结构性创新导致了企业“惯例”改变,进而引发了经济形态的变化。

有别于现行经济形态,循环经济是以实现资源的有效利用、降低污染为前提的,这与可持续发展的精神是相同的。1976年,J·福斯特(J Foster)向联合国提交的世界模型正基于一个可持续发展的思想,福斯特和他“罗马俱乐部”的同事们运用系统动力学的方法对客观世界进行了模拟,模拟的结论在一定程度上支持了梅多斯(Meadows)和另外3位科学家所著的《成长的极限》的观点,引发了人们对可持续发展的关注。不可否认,可持续发展是循环经济形态重要的标志,判断一个系统内部是否实现了循环经济,其可持续发展的目标应当是首要考虑的问题。对于一个企业或几个企业而言,看其是否实现了可持续发展的目标,以目前的技术水平而言,是困难的。因为可持续发展是一个复杂的、宏观的系统,它涉及人口、资源、环境中各个方面的问题。就如同福斯特和他罗马俱乐部的同事一样,探讨可持续发展的问题应当将视角放在区域之上。上文所描述的3条假定是建立在企业层面技术创新的行为基础之上的,讨论循环经济形态是否存在,除了对企业进行分析之外,还应当考虑区域整体的资源和环境的问题。应当在确定可持续发展的因素前提上,尝试将可持续发展与循环经济形态连接在一起,并对其路径进行描述。于是本研究在分析企业层面的行为的同时,尝试进一步分析区域的可持续发展问题,并希望获知可持续发展与循环经济形态之间的路径关系。

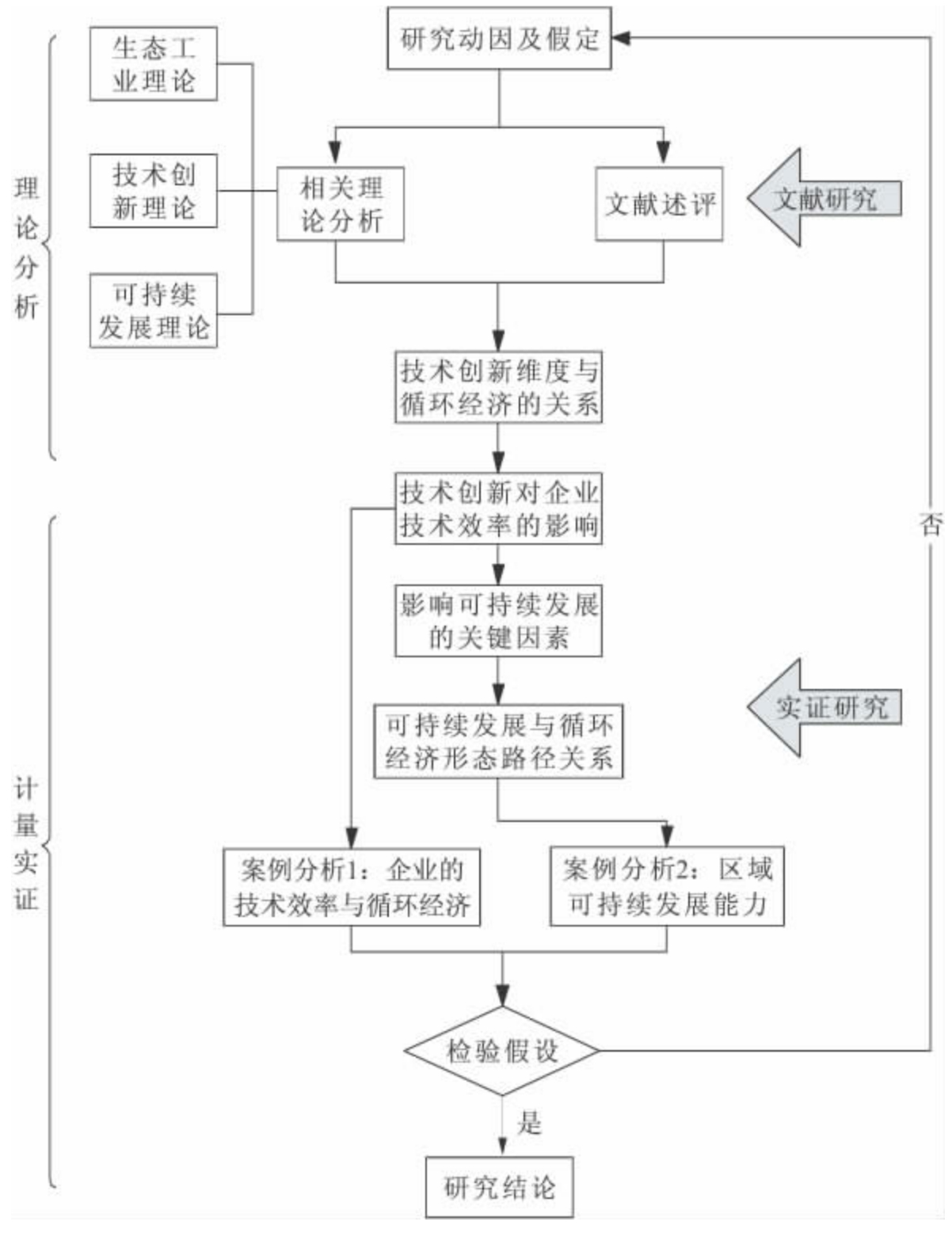

从上面的分析可以看出,本研究的逻辑思路存在于以下几条假设的关系之中。首先,循环经济是一种全新的经济形态,它并非现有经济形态的变形或延伸,不能完全凭借现有的方法论工具进行分析;其次,经济形态的变迁会导致产业结构的变化,而这种变化来源于技术创新;再次,创新维度的差异对经济形态变化的支持程度不同,结构性创新导致企业的“惯例”发生变化,最终实现经济形态的变迁;最后,可持续发展与循环经济之间存在路径关系,可持续发展在对循环经济的评价中存在重要作用。为了进一步对研究假设进行有效的论证,本书设计了两个案例分析分别对创新效率与可持续发展和循环经济之间的路径关系进行了实证,具体思路可以通过图1-1表示成较容易理解的流程图形式。

图1-1 研究技术路线图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。