四、语内翻译与语际翻译的互文性

“互文性”是法国后结构主义理论家朱莉亚·克里斯蒂娃提出的,她将文本放在一个动态的大环境内,认为每个文本都是对其他文本的吸收和转换,互相参照、互相联系。翻译过程中的互文形态可以分为历时性互文、共时性互文和转换性互文三种(参见王宏印,2006)。姜秋霞的研究还表明,文学创作与文学翻译也具有互文关系:“文学创作与文学翻译的互文关系是指文学创作与文学翻译之间或者两者内部各要素之间的相互影响、相互制约以及相互作用。文学创作与文学翻译之间所存在的互文关系,又深刻联系着文学创作系统与文学翻译系统的互文结构。具体的创作文本或翻译文本分别构成了文学创作系统与文学翻译系统,但后者并不是前者的简单相加,而是具体文本相互联系构成的有机整体。文学创作系统和文学翻译系统具有层次性和开放性等特点。”(2009:105)具体到语内翻译和语际翻译的互文性可以从文本为中心和译者为中心两个角度加以分析。

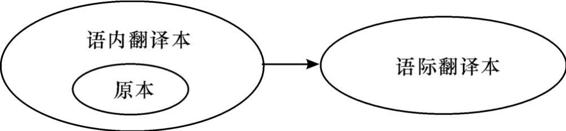

从文本的角度来看,原本和语内翻译文本是一种历时性互文关系,语内翻译文本和语际翻译文本是一种共时性互文关系和转换性互文关系。具体如图所示:

由于语内翻译继承了原文的历使文化传统,又是使用同一语系内的语言进行翻译描述和注释,所以,语内翻译的文本与原本之间是一种包含关系,体现出同构性特征。而语际翻译的文本是在语内翻译的文本之后产生的翻译文本,虽然译者也可能会参照最初的原本,但是主要还是面对当代读者的需求使其与语内翻译文本更多产生对应关系,因为在这个过程中接受者的语境发生了跨文化的变化,语内翻译本和语际翻译本更多体现出转换性互文关系的特点。

从译者的角度来看,在语内翻译和语际翻译过程中,译者的作用也有变化。在语内翻译中,译者是作者的接受者和解释者,在语际翻译中,译者既是语内翻译的解释者也要考虑译入语文化的各类跨文化参数。在“作者→译者(语内翻译)→译者(语际翻译)”这一翻译流程图内,语内翻译的译者进行了首译,然后又在语际翻译过程中进行了复译/转译。这里所说的转译不是传统意义上的转译,一般意义上的转译包括三种情况:“翻译家不懂源语文本,需要依据其他语种的译本来翻译;源语译本失传,或暂时难以找到,翻译时需要借助其他语种的译本;翻译者认为某种转译本优于源语文本,所以依据转译本翻译。”(转引自姜秋霞,2009:83)我们在此讨论的转译是为了和语内翻译相区别,指的是有原文文本,但是转换成另一个语言系统的跨语言、跨文化的转译。而此处所指的复译也与一般意义上的复译不同,在一般情况下,“复译是对优秀的文学作品进行的‘二度’输入,作品的品质是复译机制生成过程中重要的源语文本选择尺度”(姜秋霞,2009:82)。我们此处讨论的翻译是指同一个译者对同一个作品所进行的又一次的翻译活动,但翻译方向并不相同,这是与传统复译活动的区别之处。就译者张爱玲而言,她的转译和复译与其创作动力有很大关系,我们可以先来看一下表4。(https://www.xing528.com)

表4 张爱玲创作、翻译作品比较表

由表4可见,在上海时期即早期,张爱玲的创作作品占了主流,相对比较翻译作品较少,那一时期是作者创作的高峰期。香港时期,张爱玲的翻译作品开始多于创作作品,到了美国时期,她的翻译作品仍然多于创作作品。张爱玲的语内翻译作品和语际翻译作品的发表是跨越了美国的中期和晚期两个时期。这一段时期张爱玲已经由作家的身份转向译者的身份,对文学作品的研究日渐投入,《海上花》成为译者热衷的研究对象,译者对其所作的复译和转译都在情理之中了。

张爱玲正式进入中国现代文学史的史册是在1961年,以夏志清的《中国现代小说史》的问世为标志。四十四年之后,张爱玲被正式写入中国翻译文学史的史册,以2005年《中国翻译文学史》的出版为标志。然而关于张爱玲的翻译研究,早在20世纪八九十年代就已经有研究者开始关注。施康强的《众看官不弃〈海上花〉》,通过张爱玲的国语译本对《海上花》进行考证,指出张爱玲语内翻译作品的得失。钱伯城的《谈张爱玲注译〈海上花〉》,对张爱玲为翻译《海上花》所作的注释很欣赏,认为带有批点的味道。林以亮的《从张爱玲的〈五四遗事〉谈起》,从英汉语对比的角度突出了译者用中文翻译自己作品的再创造。较为系统性的张爱玲研究出现在2000年以后,研究内容包括两个方面:一是关于张爱玲整体翻译状况的梳理,是带有张爱玲翻译史性质的研究;二是单个文本的英译研究或比较研究。这些研究中也呈现出互文性特征。如果能将张爱玲的语内翻译和语际翻译结合起来研究,译者身份的张爱玲所展示的理论视角将更为开阔。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。