第一节 逐臣别诗概述

离别,是中国古代文学中的一大主题。江淹《别赋》有言:“别方不定,别理千名。有别必怨,有怨必盈,使人意夺神骇,心折骨惊,虽渊、云之墨妙,严、乐之笔精,金闺之诸彦,兰台之群英,赋有凌云之称,辩有雕龙之声,讵能摹暂离之状,写永诀之情者乎?”离别的忧怨是如此强烈,纵有凌云健笔,也难描摹其暂离之状、永诀之情,因此,这类作品最能打动人心,具有永恒的艺术魅力。与之相比,逐臣别诗作为别诗的一个部类,更具有其自身的特殊性,更具有感动激发人意的力量。试想,逐臣被贬之际,甫承严诏,仓促就道,流窜遐荒,前路未卜,与故旧亲朋生离死别,其情何以堪?而到达贬所后,被拘一隅,环境荒恶,整日与穷山恶水、蛇虫瘴气为邻,熬白了双鬓等老了心,仍不见回归的希望,当此之际,偶有一二友人过往,旋又别去,则逐臣心绪由喜到悲,又该是何等的凄楚!严羽《沧浪诗话·诗评》说得好:“唐人好诗,多是征戍、迁谪、行旅、离别之作,往往能感动激发人意。”这里所提四项中之迁谪、离别两项,即与我们所论之逐臣、别诗相拍合。如果说,唐人之征戍、迁谪、行旅、离别等每一单项题材均易于出好诗的话,那么,与迁谪相关的别诗因将两项有机地集中到了一起,则其产生好诗的几率无疑更多一些。

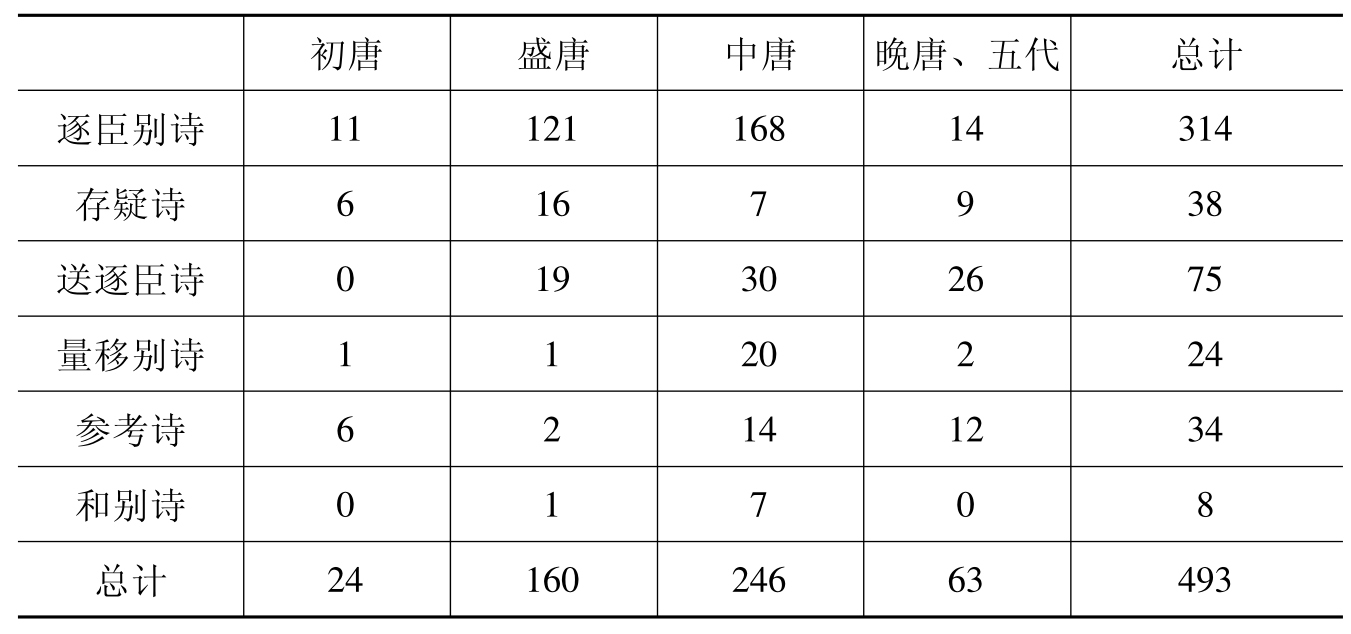

现存唐代逐臣别诗作者约90人,所存相关别诗约493首[1],分布在唐五代三百余年的历史时段中。通过对《全唐诗》有关资料的详细统计,唐五代逐臣别诗情形如表1所示:

表1 唐五代逐臣别诗创作情况统计[2]

由表1可知,在现存493首逐臣别诗中,纯属逐臣所作诗共314首,未能确定别诗是否逐臣所作而存疑者38首,逐臣送逐臣或非逐臣送逐臣的诗作75首,逐臣量移时所作别诗24首,非逐臣所作有关贬谪的别诗即参考诗34首,逐臣所作唱和别诗8首。在这些诗作中,逐臣所作别诗数量占据绝对优势,也是我们考察的重点对象。

进一步看,逐臣所作别诗在初唐、盛唐、中唐、晚唐及五代几大时段分布情形也不尽一致,其中初唐11首,盛唐121首,中唐168首,晚唐及五代14首。由此可以看出,从初唐到晚唐五代,逐臣所作别诗的发展趋势为两头低、中间高的抛物线形,其中盛唐和中唐是逐臣别诗创作最为兴盛的时期,而中唐尤盛。

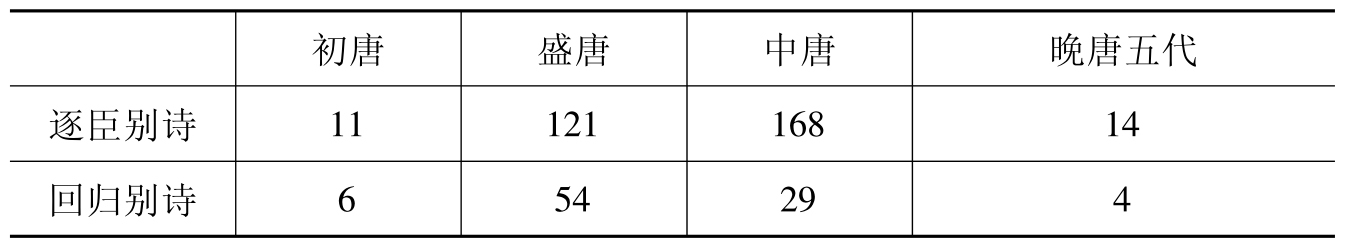

唐代逐臣别诗的中心线索是其强烈的回归情结(参见后文详述),如果将唐代几大时段中逐臣表现回归情结的别诗与其一般别诗作一比照,就会对其特点及发展态势有一个更清晰的了解(见表2)。

表2 唐代逐臣别诗及回归别诗创作情况表[3]

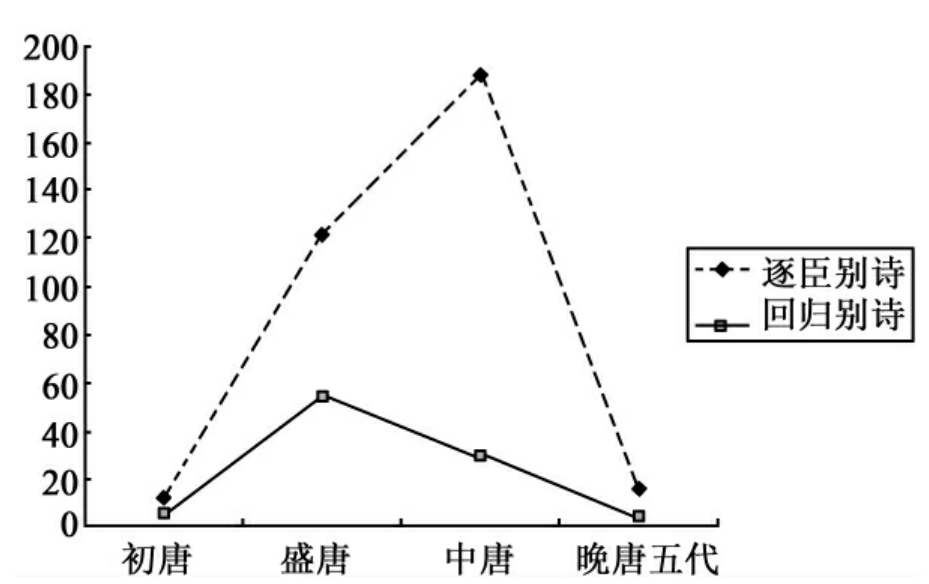

据表2可知,逐臣别诗创作的高潮在中唐,而回归别诗的创作巅峰在盛唐。这样一种创作态势,可用发展曲线图予以更形象的展示(见图1)。(https://www.xing528.com)

借助此一曲线图,可以更直观地看出,逐臣别诗与回归别诗的走势虽均属两头低中间高的抛物线形,但其发展并不同步,其间存在一个明显的时间差。对此现象形成的原因,有必要从社会政治及创作个体等方面予以分析。

图1 唐五代逐臣别诗及回归别诗创作曲线图

先看逐臣别诗。这类作品的存诗量以中唐最为突出,盛唐次之,初唐和晚唐五代则与之相差甚远。那么,逐臣别诗的数量何以在中唐高居峰巅呢?这大致有两个方面的原因:一是元和逐臣大都是高产作家,尤其是元、白二人,交游甚广,迎来送往之作自然较丰,加之二人极喜唱和,谪居期间惺惺相惜,鱼雁尺素,纸墨遂多;二是刘长卿的创作增加了中唐逐臣别诗的数量。刘长卿生活在由盛唐向中唐过渡的时期,他一生两度被贬,第一次是在乾元二年(759)春被贬潘州南巴(今广东电白),第二次是大历十年(775)秋被贬睦州(今浙江建德);其第一次被贬时属盛唐后期,第二次则是中唐前期,依传统分法将其划入中唐。考刘长卿所作送别诗,达78首之多,为全唐逐臣别诗存诗量最高者,因此自然增加了中唐逐臣别诗的数量。至于盛唐时期逐臣别诗的存诗量也远高于初唐和晚唐五代,则主要是因为拥有张说、贾至、王昌龄为主体的贬谪诗人群,这三人的送别留别之作较一般作者高出不少,尤其是王昌龄,更是写别诗的能手;而且盛唐时期“天下朋友如胶漆”(杜甫《忆昔》)的状况也为别诗的创作创造了条件。相比之下,初唐逐臣整体存诗量不多,其中虽有神龙逐臣这样一个阵容不小的群体,但其中存诗量较多者亦惟沈佺期、宋之问二人而已,故与此整体态势相关合,其别诗数量也就不可能多到哪里去。另一方面,因沈、宋等人所依靠的二张被诛,树倒猢狲散,无人再愿攀附,加之这些逐臣在品行上大都有可议之处,正直之士自然不愿与其交游,所谓“死生离骨肉,荣辱间朋游”(沈佺期《从 州廨宅移住山间水亭赠苏使君》),就反映了这种情况。同时,他们的贬地均在极为遥远的岭南,中原人士较少前往。因此无论流贬之际还是谪居之时,都不会有太多的外部交往,遂使其相关别诗数量寥寥。到了晚唐五代,逐臣人数虽然不少,但如前编所言,由于特殊的时代原因和文人群体政治边缘化的处境,导致诗人在这些逐臣中只占有很小的比例,其存诗稍多者仅裴夷直、李德裕、吴融、钱珝、韩偓5人而已。而这几位诗人之贬,或值政治高压,或逢兵荒马乱,大都无人敢于交往或尽力躲避交往,故其别诗创作自然低落。

州廨宅移住山间水亭赠苏使君》),就反映了这种情况。同时,他们的贬地均在极为遥远的岭南,中原人士较少前往。因此无论流贬之际还是谪居之时,都不会有太多的外部交往,遂使其相关别诗数量寥寥。到了晚唐五代,逐臣人数虽然不少,但如前编所言,由于特殊的时代原因和文人群体政治边缘化的处境,导致诗人在这些逐臣中只占有很小的比例,其存诗稍多者仅裴夷直、李德裕、吴融、钱珝、韩偓5人而已。而这几位诗人之贬,或值政治高压,或逢兵荒马乱,大都无人敢于交往或尽力躲避交往,故其别诗创作自然低落。

再看回归别诗的创作。回归别诗的创作以盛唐最丰,逐臣别诗最多的中唐,其回归别诗的数量却少于盛唐,初唐和晚唐五代的作品则锐减。形成这样一种发展态势有多方面的原因,而其中较关键的两点,一是与该时期别诗创作量之多寡相关,二是不同时期颇具差异的社会政治形势及逐臣对朝廷向心力、离心力的消长变化。

如前所述,初唐逐臣所作别诗无多,故表现回归的别诗亦自然相应减少。但需要注意的是,表现回归的别诗较少,并不说明此期逐臣要求回归的愿望不强烈。其原因在于:一、初唐政局变幻动荡,武后、中宗两朝更是波诡云谲,贬逐频频。神龙元年(705)“朝官房融、崔神庆、崔融、李峤、宋之问、杜审言、沈佺期、阎朝隐皆坐二张窜逐,凡数十人”[4]。其贬地皆荒远僻陋,房融流配高州,崔融贬袁州,沈佺期流 州,杜审言窜峰州,李峤贬通州,宋之问贬泷州,阎朝隐流崖州,韦承庆流岭南。置身这样险恶的处所,这些逐臣们不能不热切盼望归去。二、作为传统士人中的一员,神龙逐臣大都有着强烈的功名理想,加之他们又都亲身感受过身居高位的荣耀和富贵,因此他们的归朝心理并不比别的逐臣弱。三、他们之被流贬,无疑主要与其立身不正、所附非人有关,但他们自己却并不这样认为,宋之问在《早发大庾岭》诗中说:“自惟勖忠孝,斯罪懵所得”,声明自己并不清楚为何被贬,有鸣冤之意;其《自洪府舟行直书其事》诗中“黄金忽销铄”,“浩叹诬平生”,更明言自己是被人诬陷。既然如此,希图归朝以正视听、重获富贵、重求功名,也就成了他们强烈的愿望。如沈佺期即一再申说:“搔首向南荒,拭泪看北斗。何年赦书来,重饮洛阳酒。”(《初达

州,杜审言窜峰州,李峤贬通州,宋之问贬泷州,阎朝隐流崖州,韦承庆流岭南。置身这样险恶的处所,这些逐臣们不能不热切盼望归去。二、作为传统士人中的一员,神龙逐臣大都有着强烈的功名理想,加之他们又都亲身感受过身居高位的荣耀和富贵,因此他们的归朝心理并不比别的逐臣弱。三、他们之被流贬,无疑主要与其立身不正、所附非人有关,但他们自己却并不这样认为,宋之问在《早发大庾岭》诗中说:“自惟勖忠孝,斯罪懵所得”,声明自己并不清楚为何被贬,有鸣冤之意;其《自洪府舟行直书其事》诗中“黄金忽销铄”,“浩叹诬平生”,更明言自己是被人诬陷。既然如此,希图归朝以正视听、重获富贵、重求功名,也就成了他们强烈的愿望。如沈佺期即一再申说:“搔首向南荒,拭泪看北斗。何年赦书来,重饮洛阳酒。”(《初达 州》)“容颜荒外老,心想域中愚。”(《夜泊越州逢北使》)宋之问更是屡屡悲叹言怀:“丹心江北死,白发岭南生。”(《发藤州》)“南中虽可悦,北思日悠哉。”(《早发始兴江虚氏村作》)“但令归有日,不敢恨长沙。”(《度大庾岭》)“帝乡三万里,乘彼白云归。”(《桂州黄潭舜祠》)“归心不可见,白发重相催。”(《登粤王台》)“北极怀明主,南溟作逐臣。”读着这些诗句,很难看出与其他时期逐臣的心理有什么差别,所不同的,只是与盛、中唐逐臣相比,特殊的政治形势造就了他们特殊的境遇,其回归心理无法通过别诗尽情表述,因而主要是通过其他题材作品进行展示的。

州》)“容颜荒外老,心想域中愚。”(《夜泊越州逢北使》)宋之问更是屡屡悲叹言怀:“丹心江北死,白发岭南生。”(《发藤州》)“南中虽可悦,北思日悠哉。”(《早发始兴江虚氏村作》)“但令归有日,不敢恨长沙。”(《度大庾岭》)“帝乡三万里,乘彼白云归。”(《桂州黄潭舜祠》)“归心不可见,白发重相催。”(《登粤王台》)“北极怀明主,南溟作逐臣。”读着这些诗句,很难看出与其他时期逐臣的心理有什么差别,所不同的,只是与盛、中唐逐臣相比,特殊的政治形势造就了他们特殊的境遇,其回归心理无法通过别诗尽情表述,因而主要是通过其他题材作品进行展示的。

盛唐是我国封建社会的鼎盛时期,政治清明,经济发展,文化繁荣,君主励精图治,臣子昂扬进取,诗歌创作蔚为大观,文人参政意识于斯为盛。但因存在如前所述“吏治与文学”之争,派别之间互相倾轧,因此盛唐时期仍有大量的被贬文士。但盛唐的政治从总体来说毕竟是开明的,太平盛世的富庶和繁荣激发了逐臣的回归热望,他们不甘心当此盛明之时而终老于蛮夷瘴疠之乡,他们热切地呼唤回归,并始终认为回归朝廷是有希望实现的,这在逐臣别诗和非逐臣之送别诗中均多有表现。如张说诗云:“愿作枫林叶,随君度洛阳。”(《南中别蒋五岑向青州》)“何时似春雁,双入上林中。”(《南中别陈七李十》)“逢君入乡县,传我念京周。”(《南中送北使二首》之二)王昌龄诗云:“远谪谁知望雷雨,明年春水共还乡。”(《送吴十九往沅溪》)“明祠灵响期昭应,天泽俱从此路还。”(《别皇甫五》)“谴谪离心是丈夫,鸿恩共待春江涨。”(《送崔参军往龙溪》)他如李白送逐臣诗云:“圣朝多雨露,莫厌此行难。”(《送窦司马贬宜春》)王维送逐臣诗云:“长沙不久留才子,贾谊何须吊屈平。”(王维《送杨少府贬郴州》)在这种希望鼓励和召唤下,盛唐逐臣在其别诗中得以尽情抒发其回归朝廷的渴望,从而导致盛唐回归别诗的创作远高于其他几个时期。

富有悲剧意义的“二王八司马”事件可以说是中唐政治的绝好注脚。在这一时期,贬谪作为一种惩罚已经变本加厉,韩泰、韩晔、柳宗元、刘禹锡等被贬后,朝中政敌仍不满意,于元和元年八月又下敕文:“左降官韦执谊、韩泰、陈谏、柳宗元、刘禹锡、韩晔、凌準、程异等八人,纵逢恩赦,不在量移之限。”[5]在这种严酷的镇压下,逐臣纵然有回归渴望,也自知渺茫难求,在别诗中不再像盛唐逐臣那样开口闭口言归,而是蕴藉隐忍,委婉道来。在柳宗元所存不多的数首别诗中,绝少提及归朝一事,便是显例。而到了中唐后期,牛、李党争渐趋激烈,政治异常险恶,则被逐者对归朝一事大都心存畏惧,便可以理解了。求安心、求超越如白居易者曾屡屡声言:“不独别君须强饮,穷愁自要醉如泥。”(《北楼送客归上都》)“相看渐老无过醉,聚散穷通总是闲。”(《南浦岁暮对酒送王十五归京》)对归朝已渐渐看淡。即以韩愈为例,在其为数不多的抒发回归的别诗中,也往往视归朝为不可能:“不知四罪地,岂有再起辰。”(《赠元十八协律六首》其四)“我今罪重无归望,直去长安路八千。”(《武关西逢配流吐蕃》)细品诗意,第一首是欲言又止、小心翼翼的试探,第二首则索性直言归朝无望。由此看来,中唐逐臣虽然创作了大量别诗,但回归别诗却相对减少,这与中唐险恶政局对逐臣心理的影响不无关系。

至于晚唐、五代,一方面逐臣别诗已少,则其言回归之作自不易多;另一方面整个政局动荡不宁,皇权更迭频繁,朝纲崩坏,宦官兴风作浪,朋党推波助澜,很多士人不愿入朝为官,逐臣的回归热情也空前淡薄了。吴融的《旅中送迁客》很能代表此期逐臣的心态:“天南不可去,君去吊灵均。落日青山路,秋风白发人。言危无继者,道在有明神。满目尽胡越,平生何处陈。”满纸肃杀,一简无奈,正所谓“大历以前,分明别是一副言语,晚唐分明别是一副言语”[6]。

据上简述可知,逐臣的回归心理是与社会政治形势紧密相关的。盛唐开明的政治、蒸蒸日上的国势及其对广大士人积极参政心理的影响,不仅使逐臣皆存激切的回归之望,而且大都具有可以回归的信念。因此赋诗言志,于悲切中寓希望,遂成一时风气。较之盛唐,中唐已显有不及,在日趋恶化的政治形势下,逐臣的心态颇为苍凉、疲惫,其回归诗的创作明显低落。至于初唐与晚唐五代,则或因逐臣别诗总体数量的减少,或因逐臣独特的境遇,或因时事的动荡混浊,都导致其回归别诗数量的不足或锐减。当然,诗歌创作的内容和指向与诗人个体的气质、爱好不无关系,但任何个体都是无法脱离他所属的社会的,“个人作为时代的产儿,更不是站在他的时代以外,他只在他自己的特殊形式下表现这时代的实质,——这也就是他自己的本质。没有人能够真正地超出他的时代,正如没有人能够超出他的皮肤”[7]。由此看来,唐代逐臣所作回归别诗在数量上的消长起伏,便是不难理解的现象了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。