第二节 文人群体的政治边缘化及其类弃逐体验

晚唐文士逐臣占整个朝士贬官的比例不算低,特别是文宗至宣宗初党争激烈的二十年,高达50%以上,其后也接近35%,但文士逐臣的创作量并不高,存诗10首以上者不足30人;如果除去其中所包含的在晚唐受贬的中唐诗人李绅、裴潾、令狐楚、李翱、李涉、裴度、王建等人,则人数就更少了。由此可见,晚唐文士逐臣群体中的绝大部分,主要是官员身份而非以诗文名世者。[12]另据《全唐诗》统计,晚唐存诗10首以上的非贬谪诗人尚有117人,两相对照,文学群体与贬官群体严重错位的现象在晚唐十分明显。为了探讨这种错位现象的深层原因,我们进一步考察了《唐才子传校笺》一书所收录之晚唐诗人的有关情况,兹将其出身、应举状况及所仕之最高官位列表于下(见表1):

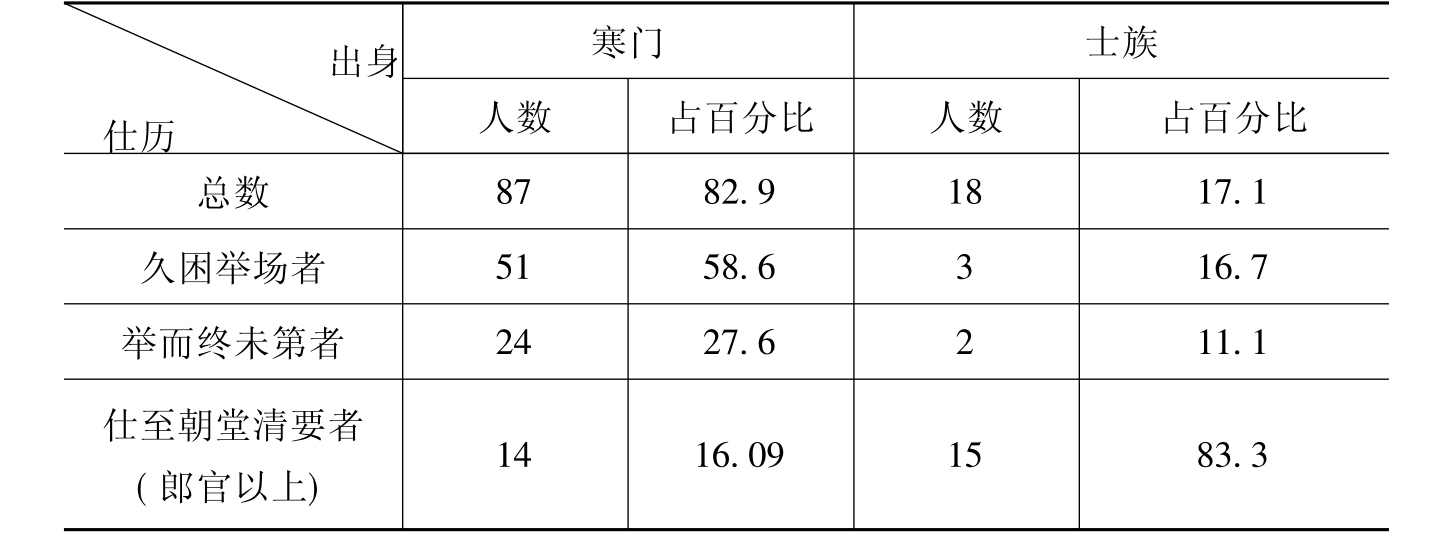

表1 晚唐诗人出身、科举、仕途情况对照表[13]

据表1可知,《唐才子传》所录晚唐诗人112人,除僧道女冠等7人,余105人,其中出身于豪贵势门或官宦之家者仅18人,占总数的17%,而出身寒门者87人,约占总数的83%,可见晚唐诗人绝大部分出身寒门。这些寒素诗人,曾久困举场,始终未第或数十年后始得一第者近三成,屡举而终未第者近六成,举而入仕、位迁清要者则不到两成。与之对应,出身稍好者科举、仕途明显顺利,仕至清要者达八成以上。既然出身寒素者是晚唐诗人的绝对主体,那么在晚唐政局之下,寒门士子在科举、仕途的角逐中,其现实处境如何,其与政治的关联及其思想意识、心理状态又如何,不仅直接关系到对晚唐贬谪文学的理解和认识,也可从深层次上帮助我们探寻晚唐逐臣有异于盛唐、中唐逐臣的特点,因此有必要作一番考察。

一、晚唐科举的贵族化倾向

科举众科之中,进士素为唐人贵重。所谓“授绅虽位极人臣,不由进士者终不为美,以至岁贡常不减八九百人”[14]。然每岁所收者不过三十人。唐世科举,防弊之法未密,势门子弟,交相酬酢,寒门士子难以争衡。至晚唐纲维渐失,科举猥滥,寒门俊造尤艰于一第。然学者言及晚唐贡举,谓“自长庆以后,考官之不克行其志者甚众,而势家子弟之见抑者亦颇深”[15]。似乎势家寒门,机会均等。若细考之,殊为不然。

《旧唐书》卷一七六《杨虞卿传》云:“虞卿性柔佞,能阿附权幸以为奸佞,每岁铨曹贡部,为举选人驰走取科第,占员阙,无不得其所欲,升沉取舍,出其唇吻。”《唐摭言》卷七云:“大和中,苏景胤、张元夫为翰林主人,杨汝士与弟虞卿及汉公先为文林表式。故曰:欲入举场,先问苏张。苏张尤可,三杨杀我。”按此辈皆文宗朝盛于一时的牛党中坚,张元夫、杨卿虞时号党魁,苏景胤在敬宗朝即为李逢吉之“八关十六子”之一。贡举为此辈把持,大和间举场之猥滥可知。《登科记考》卷二八引《牛羊日历》云:杨虞卿兄弟,上挠宰政,下干有司。常曰:“人生一世,成童之后,精气方壮,遂能结客交游,识时知变,倾心北面,事三五要人,可以不下床使名誉若搏丸走坡。又何必如老书生辈,矻矻于笔砚间,暗记六经,思溺诗赋,发白齿落,曾不沾于禄,而饥穷不暇。”可明其所擅伎俩及处世哲学。“甘露之变”后,宦官势焰方炽,有裴思谦者,因交通宦官,态度倨傲,凌迫主司,自取状头[16],更是骇人听闻。

武宗朝君臣思振拔,力矫前朝权要请托之弊,擢用寒俊,对势门浮薄无艺之徒,打击颇力。以至朝中大臣或为避嫌而不敢令子弟应举,贡院主司或为避嫌而不收子弟。如子弟确有实艺,亦必别为奏闻,以伺皇帝裁断,不敢自专。无论武宗初意如何,贵门子弟受到抑制乃是事实。李德裕也尽力于擢升寒俊,《唐语林》卷七《补遗》载:“李卫公颇升寒素。……卫公既贬……广文诸生为诗曰:‘……八百孤寒齐下泪,一时南望李崖州。’”德裕被贬制词亦谓其“凡彼簪缨之士,遏其进取之涂”[17]。故武宗朝科场较为整肃,寒门士子登第途径也较前为宽。

宣宗即位,出于对武宗的偏见,会昌新政多废而不用。大中元年二月,礼部侍部魏扶奏:“臣今年所放进士三十三人,其封彦卿、崔琢、郑延休三人,实有词艺,为时所称,皆以父兄见居重位,不得令中选。”[18]则犹遵旧例奏闻。及诏令考覆,敕曰:“彦卿等所试文字,并合度程,可放及第。有司考试,只在至公,如涉请托,自有朝典。今后但依常例放榜,不得别有奏闻。”[19]则宣宗不再过问子弟事,弊窦于是渐起。孙棨《北里志序》云:

自大中皇帝好儒术,特重科第,故其爱婿郑詹事(郑颢)再掌春闱,上往往微服长安中,逢举子则狎而与之语,时以所闻质于内庭学士及都尉,皆耸然莫知所自。故进士自此尤盛,旷古无俦。然率多膏粱子弟,平进岁不及三数人,由是仆马豪华,宴游崇侈。

宣宗重科第,喜微服与举子狎语,又自号“乡贡进士李道龙”,进士情结颇重。但其用意并非选拔俊才,而是慕其风雅之盛,故更属意贵门子弟。由此而大中进士浮华成风,游宴狎妓,并直接带来平康里娼业之盛。人主好尚如此,贵门请托之风复盛于前。崔铉于大中初复入为相,其“所善者郑鲁、杨绍复、段瑰、薛蒙,颇参议论,时语曰:‘郑杨段薛,炙手可热;欲得命通,鲁绍瑰蒙。’”[20]令狐綯辅政十年,其子令狐滈外恃父势,内倚郑颢,势倾天下,人号“白衣宰相”。[21]“每岁贡闱登第,在朝清列除官,事望虽出于綯,取舍实由于滈。”[22]又《南部新书》庚卷云:“令狐綯以姓氏少,族人有投者,不惜其力。由是远近皆趋之。至有姓胡冒令狐者。进士温庭筠戏为词曰:‘自从元老登庸后,天下诸胡悉带令。’”宣宗喜微行采听舆论,而未闻有抑贵游之举,足见其于寒门士子无意。“大中六年,崔瑶知贡举,以贵要自持,不畏外议,榜出,率皆权豪子弟”[23];大中十年郑颢知举,委崔雍作榜,崔雍故意迁延至榜除日,颢待榜不至,至暮,雍方遣一小童至贡院,告以明日放榜。小童宿于院中,夜半始出一蜡丸,即榜也,“颢得之大喜,狼忙札之,一无更易”[24];“崔雍与郑颢同为流品所重,举子入事得游历其门馆者,则登第必然矣。时人相语为‘崔郑世界’”[25]。按,崔、郑都是门阀子弟,“流品所重”即指此而言,郑颢更为宣宗爱婿,两典贡举,其所为如此草率,则视贡举如同儿戏。崔雍兄弟八人皆登进士第,时号“点头崔家”[26]。如此何以能杜绝举场丑行?

咸、乾之世,科场之弊毫无改观。咸通中叶以前,“牛、孔数家凭势力,每岁主司为其所制”[27]。咸通十年,礼部侍部王凝掌贡举。“凝性坚正,贡闱取士,拔其寒俊,而权豪请托不行,为其所怒,出为商州刺史。”[28]咸通末,高湜为礼部侍部。“时士多由权要干请,湜不能裁,既而抵帽于地曰:‘吾决以至公取之,得谴固吾分!’乃取公乘亿、许棠、聂夷中等。”[29]足见权要请托之盛,偶有正直考官,欲主持公道也甚是艰难。

广明庚子乱后,天子播迁,科场之事更不同于常制。僖宗幸梁洋,陆扆随驾。扆与宰相韦昭度关系亲密,遂依所请,自择主司,自造榜贴,自署状头[30]。又有所谓“芳林十哲”,出入宦官田令孜之门,“每岁,主司无不为其干挠,根带牢固,坚不可破”[31]。晚唐诗人秦韬玉即十哲中的一位,车驾幸蜀,韬玉已拜丞郎。归仁绍主文,韬玉特赐及第,仍编入其年春榜[32]。由此可见,懿、僖两朝科场之滥已至何等地步。

昭宗欲挽颓局,常思得奇士,以不次之位而待之,故擢拔寒俊,整肃科场。乾宁二年崔凝主试,录张贻宪等二十五人,物议纷纷,昭宗命翰林学士陆扆、秘书监冯渥覆试,黜落状头张贻宪以下十人,大都是浮薄无艺之徒,其尤者绝其再入举场,可见打击之力。但此时朝局已日趋动荡,皇位尚且不稳,何暇顾及于此?所以就总体来看,昭宗抑浮薄、拔寒俊的努力,难以贯彻到实处。

由以上考述可知,所谓“势家子弟见抑颇深者”,仅见于武宗一朝,宣宗即位,即废而不行,贡举愈益猥滥。会昌“抑浮薄”遗意,至昭宗方稍稍恢复。至于宣宗朝令狐滈不得举进士[33],僖宗朝王铎从子荛,以铎当国不敢举进士[34]等例,则属理应避忌,不得视为“见抑”。试想当国宰相之直系亲属入试,主司岂能无畏忌?物议安得不嫌猜?其理与父子避嫌不得同省署共事一致,于事不便,避之理所当然。武宗时虽子弟见抑,然会昌一朝仅六年;晚唐八十年中,大部分时段寒门都是处于被抑制的状态。

二、艰辛的科举之路及政治上的边缘化处境

科举的贵族化必然导致寒门诗人应试的艰难,无数的诗人以自己的举场经历证实了这一点:据前所列“晚唐诗人出身、科举、仕途情况对照表”,寒门诗人屡举不第,久困场屋者多达六成,一次又一次落第的打击,使他们不禁哀叹自己的寒门出身。“九华四俊”之一的张蠙,二十余年困于场屋才获一第,其《言怀》诗云:“十载声沉觉自非,贱身元合衣荷衣。”[35]蹭蹬举场三十年,而终未得一第的邵谒,其《下第有感》诗云:“我行三十载,青云路未达……身如石上草,根蒂浅难活。”所谓“贱身”、“根蒂浅”者,皆指其出身贫寒之门。咸通中数举而未得一第的胡曾,其《下第》诗云:“上林新桂年年发,不许平人折一枝。”[36]大中咸通间逐贡二十年而终无所获的罗隐,其《投湖南王大夫启》云:“一枝仙桂,尝欲觊觎,十年恸哭于秦庭,八举摧风于宋野。”[37]其《逼试投所知》诗亦云:“十年此地频偷眼,二月春风最断肠。”[38]所谓“不许”、“觊觎”,即是说晚唐举场几已成为势家子弟的专属,寒士仅能“偷眼”而已。蹉跎举场十年、二十年甚至是三十年,举场之艰难可想而知。

未能登第者且不论,幸得一第者要踏入仕途,还得面临释褐的难关。施肩吾《与徐凝书》云:“仆最幸忝成名,自知命薄,遂棲心玄门,养性林壑。”[39]其及第后,自知出身卑贱,仕途难有作为,遂退隐林壑。又李宣古、崔涂、温宪、徐寅、章碣、禇载诸人,均既得一第后,流落江湖,没没而终。而那些历经千辛万苦终于登第成功的人又如何呢?摆在他们面前最多的情形,一是早已两鬓斑白的老大之身,一是因无人荐引而尤显艰难的释褐门坎。如“三纪吟诗望一名,丹霄待得白头成”之许棠,因“当路公卿谁见待”、“应念无媒居选限”,故“已期到老还沾禄”之卑微愿望仍不能如他人一样顺利实现,只能感叹“丹霄空把桂枝归,白首依前着布衣”,及第数年方释褐泾县尉。[40]至如郑谷奔波举场十六年终得一第,又七年方释褐为鄠县尉[41]。许浑蹭蹬举场二十五年始获一第,又历六年方释褐为当涂尉。[42]王贞白及第时已鬓发花白,又历七年始授校书郎。

无论是应举的漫长还是释褐的艰难,都意味着他们踏入仕途时年已老大,“白头新作尉”[43]、“一尉沧江已白头”[44]不仅包含太多辛酸,而且说明其入仕的前景已不大,升迁的空间已不多。故许多人最终仅得薄尉一类不为人看重的州县小官。不仅如此,入仕时间早晚必然影响其心态。如前编所述,中唐元和逐臣及第时间均较早:元稹十五岁(明经);韩愈二十四岁;柳宗元二十一岁;刘禹锡二十二岁;白居易二十九岁。年轻而获用,与他们锐意政事,并积极实践的政治激情有必然联系。一旦受贬,大有可为之年空自荒废,生命被贬谪激发出来的能量必然憾人心魄。而晚唐诗人进入仕途时,或多或少都带有暮年心态,不会如青壮年那样心性激越,此后纵然受贬,也会因生命激情的减少而影响其贬后的苦痛程度。

另一方面,寒门诗人入仕后,较少能得到当路公卿的援引,仕途升迁缓慢。薛逢《上中书李舍人启》云:“东观雠书七稔,才登于一邑,同时辈流,尽列班行。”[45]此时距其及第时已逾十七年,故同辈皆列班行,而薛逢仍为一县令。[46]据前“晚唐诗人出身、科举、仕途情况对照表”,寒门诗人得以仕至郎官以上者不及两成,且多在暮年,任职亦不长。许浑、袁不约、郑谷、李频诸人也仅止于冷曹郎官。大多数诗人及第以后或流落江湖,或留连使府,或仅为薄尉,仕途难有作为。晚唐官场窳败,仕途升迁比举场争第更需党援荐引,争第举场尚可冀正直者主闱以至公取士,而官场竞争中,立身正直者自顾尚不暇,孤族寒门很难获得一贯的帮助,故立身官场倍感压力。郑谷晚年仕至都官郎中,其《池上》诗云:“丧志嫌孤宦,忘机爱澹交。仙山如有分,必拟访三茅。”《投时相十韵》亦云:“何以保孤危,操修自不知,众中常杜口,梦里亦吟诗。”[47]联系到郑谷其他诗中一再提到的“冷曹孤宦”,则无党援攀引的孤寒之士在官场中的处境可以想见。郑谷亦渐厌仕途,最终走上弃官归隐之路。这些少数迹履朝堂的诗人,因官冷,因立朝倍感压力,虽在朝而宦情日薄,处境并不得意。

综上所述,在贡举渝滥、政治腐败的情势之下,晚唐文人在科场和官场的现实处境异常艰难,仕进之途非常狭窄,文人在国家、社会、政治中的地位被极度边缘化。贵门子弟窃居禄位,公卿大员营营苟苟,居位者恃势弄权,甚至为一己之权位而不惜出卖国家朝廷的利益。奋一己智力救穷拯死于乱世,尽人臣之责如郑畋、王铎、崔安潜者寥若辰星,列位朝堂者多国贼禄蠹。“尘土十分归举子,乾坤大半属偷儿。”[48]寒门文人被抛向社会政治权力的边缘,湮灭于乱世的滚滚烟尘。这样一种情形,正是晚唐文学群体与贬官群体错位现象尤其明显的原因。贬谪发生的基本前提是具有一定等级官职的官员,而晚唐诗人大多未第未仕,或仅为薄尉、幕职,自然无从贬起。另一方面,晚唐诗人或暮年入仕,或仕途偃蹇,少数进入朝堂者亦不得意。生命状态本即处于较低水平,则贬谪所带来的落差不如盛唐、中唐逐臣之重,也就可以想知了。

三、晚唐文人的漂泊感与类弃逐体验

晚唐寒门文人自踏上科举的漫漫长途,就开始了辗转不定的漂泊生涯。为求得州府贡籍和名公大臣的书荐,必须奔趋各地州府,投刺干谒,以求赏识。及秋末随计入京,复奔走权门,冀获援引,激扬身价。及名落孙山而黯然出京,又辗转各地州府方镇,再次踏上漫游行卷之路,开始新一轮的飘荡。幸得一第后也并不意味着从此苦尽甘来,多不能立即释褐,不少人来到使府以期辗转入仕;或虽仕而官卑,亦需依使府以求进身。但入使府为从事完全取决于与府主的私人关系,合则留,不合则去。且府主并不能常在一地,或回朝廷,或因事罢府,僚属则各作星散。从事与府主这种短期的合作,不可能给文人们带来安定的生活,他们不得不奔波于道,一次次地寻找新的府主,正所谓“仕宦类商贾,终日常东西”[49]。如李商隐自大和四年入仕至大中十二年离世,30年中有20年辗转于各处幕府,“东到兖州,北到泾州,南到桂林,西到梓州,远离家室,飘泊异地”[50]。又如李频大中八年进士及第,先后为黔中幕、鄂岳幕、鄜坊幕、浙东幕、京兆府参军,又曾两尉兰陵,后虽仕至都官员外郎,任满不得进,乞出为建州刺史。其平生足迹西至巴蜀、东至吴越、南到黔中、北至鄜坊。[51]一生时间大都在漂泊中度过。

可见晚唐文人无论及第前还是及第后,入仕前还是入仕后,都需要长年奔波于路;未第未仕者漂泊江湖,第而未仕或仕途偃蹇者飘转幕府,漂泊成为他们人生活动的主要特征。异乡羁旅的孤寂与凄凉,搅动着他们的诗肠与愁肠,使他们一再以诗歌诉说着自己漂泊的身世:“迢递三巴路,羁危万里身。乱山残雪夜,孤烛异乡春……那堪正漂泊,明日岁华新。”(崔涂《巴山道中除夜书怀》)“江南江北闲为客,潮来潮去老却人。”(杜荀鹤《春日行次钱塘寄台州姚中丞》)“身贱与心违,秋风生旅衣。久贫辞国远,多病在家稀。”(许浑《将离郊园留示弟侄》)“此生未有棲归处,天下人间一片云。”(李群玉《言怀》)长年漂泊给他们带来的不仅仅是现实的风霜,更给他们心理上带来失去归属感的痛苦与迷惘,进而产生一种类似贬谪的被遗弃、被放逐的体验。

这样一种被弃逐的体验,在不少晚唐诗人笔下都有流露。杜荀鹤送人赴辟,却说:“罢却名场拟入秦,南行无罪似流人,纵径商岭非驰驿,须过长沙吊逐臣。”(《赠友人罢举赴交趾辟命》)赴辟本该是件高兴的事,而诗人联想到的却是“流人”、“逐臣”,其原因不仅仅是辟地为岭南,更有送者与被送者基于长年漂泊而产生的形同放逐的共同心理体验。悲伤、羞惭、痛苦、贫寒、困厄伴随着他们,这一大批被排摒于社会政治边缘的寒素文人,长年漂泊于江湖之间,苍苍的发鬓、衰惫的容颜、孱弱的身影、灰暗的衣裳、悲凉的吟唱,成为晚唐乱世中一道独特的苍凉风景。时代造成了他们群体性的生命沉沦,在某种程度上他们如同社会的迁客,时代的逐臣。世人多以迁客逐臣为“天地穷人”,而晚唐这些漂泊流寓者,其生命之困厄实同于逐臣,有时甚或过之。他们是用生命和诗歌吟唱人生之艰难、之悲患的一群,是真正的“江湖苦吟士,天地最穷人”(杜荀鹤《郊居即事投李给事》)。

这种形同放逐的漂泊生涯,虽与真正的贬谪不同,却在漂泊者的心里产生与贬谪类似的心理感受。其对晚唐逐臣之精神态势和贬谪文学的影响也是多方面的:其一,无数次的落第打击使他们渐失自信,长年的漂泊消耗了生命的激情,使他们日后遭受贬谪打击时,已无力鼓起足够的意志去与命运抗争。其二,在长年的飘泊中,晚唐士人已倍尝人生的磨难,产生了对逆境的适应能力,纵然再受贬黜,也不至难以接受;而其仕途的不得意及所任官职大都不高的情形,也使他们面对贬谪而不至形成大的生命落差感。其三,黯淡、动荡的时局,沦落社会政治边缘的处境,既消磨了他们参政的热情和对社会的承担精神,也使他们对政治抱有一种深深的淡漠。被前人视为人生大事的出处进退,已不被他们过度看重;离开朝廷,离开政治倾轧和是非祸患,对他们来说未尝不是一件幸事。其四,晚唐诗人群体性的生命沉沦,对晚唐逐臣来说,是一个参照背景,贬谪诗人与非贬谪诗人的生命状态在某种程度上的一致性,也减少了贬谪带来的心理失衡,使他们在心态和创作上与非贬谪诗人呈现出某种趋同特征。

【注释】

[1]关于晚唐之起始时间,学界说法不一。这里以敬宗宝历末、文宗大和初为断限,是从历史进程和文学创作两个方面来考虑的。至于中晚唐之交的文人,但凡其贬官发生在此时之后,均纳入晚唐统计,这样做或许统计更为准确,也更能反映文人在晚唐受贬的实况。

[2]《资治通鉴》卷二六五,天祐二年。

[3]《资治通鉴》卷二五二,乾符二年。

[4]俱见《资治通鉴》卷二五二至卷二五七,《旧唐书》卷一九上《僖宗纪》、卷一三四《宦官传》。

[5]《资治通鉴》卷二五六,光启二年。

[6]《资治通鉴》卷二五〇,咸通三年。

[7]《资治通鉴》卷二五六,光启二年。

[8]《资治通鉴》卷二五八,大顺二年。

[9]《新唐书》卷二二三《崔胤传》。

[10]《资治通鉴》卷二六一,乾宁四年。

[11]《资治通鉴》卷二六二,天复元年。

[12]所谓文士逐臣,是指有诗文作品留存至今的贬官。不论数量多寡,倘有作品留存,均纳入文士逐臣统计,不一定是以诗文名世者。(https://www.xing528.com)

[13]此表盖从不同角度对所列87名寒门诗人进行统计,而非将87人分成不同的三类。故其间人数或有重叠者。

[14]《唐摭言》卷一。

[15]吕思勉:《陏唐五代史》,上海古籍出版社1984,第1129页。

[16]事见《唐摭言》卷九。

[17]《唐大诏令集》卷五八《李德裕崖州司户制》。

[18]《旧唐书》卷一八下《宣宗纪》。

[19]《旧唐书》卷一八下《宣宗纪》。

[20]《新唐书》卷一百六十《崔元略传》。

[21]《资治通鉴》卷二五〇,咸通四年。

[22]《旧唐书》卷一七二《令狐綯传》。

[23]《唐语林》卷三。

[24]《唐摭言》卷八。

[25]《金华子杂编》卷上。

[26]《类说》卷二十五。

[27]《唐语林》卷三。

[28]《旧唐书》卷一六五《王凝传》。

[29]《新唐书》卷一七七《高釴传》。

[30]《太平广记》卷一。

[31]《唐语林》卷三。

[32]《唐摭言》卷九。

[33]《旧唐书·令狐滈传》。

[34]《新唐书·王铎传》。

[35]《全唐诗》卷七〇二。

[36]《全唐诗》卷六四七。

[37]《罗隐集·杂著》。

[38]《全唐诗》卷六五七。

[39]《全唐文》卷七三九。

[40]俱见许棠《讲德陈情上淮南李仆射八首》,《全唐诗》卷六〇四。

[41]《唐才子传校笺》卷九所考。

[42]罗时进:《唐诗演进论》考述卷《许浑年谱稿》。

[43]郑谷:《送许棠先辈之官泾县》,《全唐诗》卷六七四。

[44]许浑:《陪宣城大夫崔公泛后池兼北楼宴二首》其二,《全唐诗》卷五三五。

[45]《全唐文》卷七六六。

[46]参见《唐才子传校笺》卷七《薛逢》。

[47]《全唐诗》卷六七四。

[48]章碣:《癸卯岁毗陵登高会中贻同志》,《全唐诗》卷六六九。

[49]《全唐诗》卷六九四孙郃残句。

[50]袁行霈主编:《中国文学史》第二卷,高等教育出版社1999,第426页。

[51]《唐才子传校笺》卷七。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。