第六章 信任、强关系传递与家族企业代际传承

家族企业的代际传承简单说来,无非是把专业知识传授给有传承权的人,或者是把传承权传给有专业知识的人。而这其中的诸多问题均由这两个问题而来。

从中、日、美三国的传承演变,我们不难看出,三个国家沿着不同的路径前行。归纳起来:美国最初是由“长子传承”的家族主义,逐渐演变为“诸子平等”的传承制度,只是这种诸子析产阶段是基于“遗嘱自由”,因此具有一定的操作弹性。并且,彼时刚好碰上了麻州信托的盛行,麻州信托使得即使诸子均分所有权,但通过信托的方式仍然可以保留家族企业单一的经营者模式,从而规避了因为诸子均分所带来的企业规模缩小和传承人信任程度下降所带来的委托—代理问题,使美国家族企业可以有惊无险地完成代际传承。信托可以解决第二代的传承问题,但到第三代、第四代仍然问题多多,所幸在信托之后不久便因为产业的纵向与横向兼并而带来了职业经理人制度,职业经理人的广泛使用,使得家族企业的经营权与所有权进一步分离,利于家族企业摆脱代际传承魔咒,这中间股票市场、经理人市场与资本市场的完善功不可没。

反观日本,诸子析产之后主流的传承形态是长子传承制,并且这种长子传承制(家督制)使家族企业在选择传承人时摆脱了血缘的束缚——养子制度使得日本的企业在传承人方面有了极大的挑选余地,从而可以保证被传承人找到合适的有能力的传承人。而同时,番头制度使得日本家族企业可以通过长期的雇佣,找到家族企业合适的管家(代理人),这种长期的雇佣解决了委托人与代理人之间的信任问题。此外,同族经营制度在保证“本家”传承的前提下,可以通过暖帘制度发展“别家”,从而使家族企业有可能进一步发展扩大。到了明治社会,支薪经理阶层开始出现,隐藏在日本书化中的武士文化及其背后的忠诚在一定程度上维系了日本支薪经理阶层的可靠程度,而委托人与代理人之间的终生雇佣制度使得两者之间建立了高度的信任,从而保证家族企业的传承,一直到战后由于强制性制度变迁所导致的家族企业向公共公司的彻底转变。此时,民商法体系的完善、证券市场的发展则保证了这一转变过程中委托—代理双方之间的信任关系,从而强化了家族企业代际传承的顺利进行。

对于中国来说,我们仅就本书所重点观测的近代中国的家族企业而言,可以看出,它在代际传承过程中表现出两个特点:一是诸子析产的传承特征,二是委托—代理人之间的低信任特征。这两个特征对于家族企业的代际顺利传承都是不利的,当然,表现到各个具体的家族,其信任特征又不一样。

归纳起来,从我们在第二章引入嵌入与信任的概念,经过第三章至第五章的具体论述分析,我们这里可以大体得出:信任在家族企业的代际传承中扮演着重要角色。因此本章将重点讨论影响家族企业传承成功与否的因素,这其中对以信任的讨论为主,并伴以对其他因素的讨论。同时,本章另一讨论的重点是强关系的代际传承——既然信任是重要的,那么在中国这样的低信任国家,基于IS-TS模型,强关系对家族企业的发展与传承于是就显得格外重要。

第一节 信任与家族企业代际传承:总结与分析

从第二章开始,我们反复的讨论与分析都是在从嵌入视角说明一个问题:信任对家族企业,或者说家族企业的代际传承是重要的。这里,我们将对前面的讨论作进一步的深化与总结。

一、家族企业信任的分类:基于委托—代理的总结

关于信任的分类,我们在第二章文献综述时曾经提到过韦伯和福山的经典分类,这里我们在完成文章的主体分析之后,再次提出分类的问题,试图对前面已经讲到的家族企业的信任作一个总结。当然,这里的信任分类不同于第二章的综述,而是更多的基于第三章的信任讨论。

把我们在前面已经提到的家族企业的信任总结起来,大致有四种,即完全信任、对称非完全信任、不对称信任和完全不信任。对于家族企业代际传承来说,这四种信任分别表现为:

完全信任:即委托人与代理人之间的信任是对称的,并且是完美的,表达为α=β=1。此时,代理人会表现出最高的努力水平,委托人的代理成本最低。从福山的角度来理解,高信任社会更容易出现这样的情形,这也是家族企业委托—代理中最为理想的一种状态。在本书的分析中,日本长子传承制时期的“番头”制度就是这样的一种典型,因此本书的研究结论与福山的“日本社会是一种高信任社会”的判断是吻合的。对于家族企业的传承来说,完全信任使得代理成本最低,从而使得家族企业容易扩展它的代理链条,有可能使得家族企业在代际传承中保持强劲的生命力,这也与我们文章开始所提到的日本存在上千年的家族企业的现实观察吻合。同样,美国的职业经理人时期的委托—代理双方之间的信任也都可以看作是完全信任。

对称非完全信任:即委托人与代理人之间存在着对称的信任,但这种信任不是完全信任,表达为0<α=β<1,α和β均以一定的比例进入对方的效用函数。此时,代理人的努力水平与完美信任相比显著降低,同时,代理人的成本也提高。典型的案例是福新的王禹卿。这种对称的非完全信任不利于家族企业委托—代理链条的展开,如果展开了,则有可能导致家族企业传承时易主。王禹卿对福新诸厂长期的控制也正说明了这个问题。

不对称信任:即委托人相信代理人而代理人不信任委托人,α =0,β=1;或者反过来,委托人不相信代理人而代理人信任委托人,表达为α=1,β=0。在前一种情况下,这样一种不对称的信任结构与非对称信任的情形相比,委托人提供更高的保障工资w L对代理人的负激励效应相对小,这也就意味着,即使委托人的工资合约里提供了更高水平的w L,代理人的努力水平也不会因此大幅降低,相应地,企业的高产出水平出现的概率也比较高。在后一种情况下,这样一种不对称的信任结构与非对称信任的情形相比,委托人提供更高的保障工资w L,对代理人的负激励效应相对大,这也就意味着,代理人的努力水平会因此大幅降低,相应地,企业的高产出水平出现的概率也比较低。在现实生活中以前者较为常见,在我们所列举的案例中,刘鸿生对其所属各工厂的经理人的信任可以看作是这样的一种信任关系。这时,经理人会努力,但与完美信任相比较,经理人会有所保留。

完全不信任:即委托—代理双方相互不信任,α=β=0。此时,代理人的努力水平最低,相应地,家族企业的代理成本也最高。这是一种典型的低信任情形,也是家族企业委托—代理中最不利于代际传承的一种状态。委托人与代理人的相互不信任限制了家族企业委托—代理链条的扩展,从而限制了家族企业的代际传承,表现为家族企业做不大。典型的案例是聂氏恒丰纱厂,聂氏诸子之间的相互不信任(再加上代理人缺乏管理技能),导致了聂氏企业从诸子析产的1918年,直到1933年开始逐渐失去控制权,企业的发展长期裹足不前。

如果家族企业做大了,即委托—代理链条扩展了,那么家族企业存在易主的风险。这一典型的案例是荣氏李国伟的申四福五系统,李国伟与荣氏之间的相互不信任导致经理人表现出了强烈的机会主义,最终导致其自立门户,企业虽然保存了下来,但是换了主人。聂氏与荣氏企业的案例都来自中国,因此这与福山对中国社会是低信任社会的判断是吻合的。同时,这样的低信任度也间接地说明了,为什么中国社会不容易产生长寿的家族企业,其根本原因出在信任的缺乏上。

需要注意的是,这四种信任并不是绝对的,也不是静止的,而是变化的、相对的概念。即对于家族企业来说,在某一历史阶段可能会处于某一个特定的信任状态,而这种信任状态本身可以随着时间变化而发生变化。以乐氏同仁堂为例,前文分析中所提到的“四房共管”实际上说明了乐氏传承人之间的信任程度属于第四种信任,即完全不信任状态。但到了1947年乐达仁、乐达义相继去世后,乐松生成为北京同仁堂、天津达仁堂的主要负责人之一,同管两药铺业务。乐达仁去世后遗有二子,即乐钊、乐琪。达仁堂药店原有4股,乐达仁只占1股。面对这样的情形,当时乐松生对乐肇基说:“把4股改为5股吧!让乐钊、乐琪各领1股。”乐肇基同意后,乐松生又找其他股东商量,最后圆满解决。乐家本来在财产分配问题上矛盾很多,本族人看到乐松生的这种宽以待人的做法,也不得不称道[1]。20世纪50年代同仁堂的劳资纠纷解决后,乐氏族人一致同意乐松生担任北京同仁堂经理,不能不说,乐松生的做法以及由此所营造出来的家族信任,对后来1949年以后同仁堂的长期兴盛有着莫大的关系。

二、法律环境对传承信任建立的影响

从前面的分析中,我们已经看出,信任具有利他主义倾向,同时信任也表示了一种预期。那这样的一种预期来自于哪里?尤其是对于一个流动性越来越高,“熟人社会”不断被打破,而渐渐地走向“陌生人社会”,如何建立韦伯所谓的“普遍信任”?我们认为,首先,法律环境的不同对于信任的建立是有利的。

自公元前1750年《汉谟拉比法典》诞生于古巴比伦王国起,契约文化就影响着人类社会的民主政治和经济发展,并逐渐形成了被历史检验认定为合理的制度体系。它使得家族、亲属等占据主导地位的人际关系被个人利益的独立化和“契约关系”所代替。公司与公司之间的经济联系以及企业中各方的利益关系完全以市场法则和契约关系来调节。不论是企业的所有者还是管理者,不论是家族成员还是非家族成员,大多可以通过契约来保证自己目标的基本实现,契约使双方形成一系列义务和责任的连锁关系。企业的资本性权力、决策性权力、控制性权力、收益性权力等,一般从创业之初就逐渐通过正式的合约方式规定下来,这种权力制衡机制减少了企业家和合伙人或亲友之间谈判成本和监督成本,规范了内部治理,从而延长企业寿命。

这种契约的规定对信任的形成有着什么样的影响呢?理论上来说,我们可以把这种契约理解为制度化的信任,它有利于行为人在交易过程中形成合理的预期,从而有可能实现利他主义的信任。我们这里可以来看一个对比:同样是使用女婿作为经理人,为什么荣氏企业的李国伟最后走向了申四福五的分裂,而在日本,家族的女婿可以以婿养子的身份为家族企业的传承尽责尽力?前文已经提到,日本的养子制度是以法律的方式规定下来的,718年的《养老令·户令》解除收养人与被收养人之间的血缘关系、同姓和辈分的约束;江户时代中后期,取消了收养人与被收养人之间的年龄差限制;而明治民法则更是用法律的方式肯定了收养的方式——当然这其中包括了婿养子——对其权利与义务作出了详细的规定。

同样是李国伟的例子,我们前面讲的是李国伟对荣氏家族,或者说代理人对委托人的有限信任,是从女婿的角度分析的。再来看李国伟的另一重身份——经理人——不只是李国伟对荣氏的信任是有限的,荣氏对李国伟的信任也是有限的。我们同样来看法律在其中的角色。在1937年李国伟内迁时,作为大股东的荣氏是反对的,但企业还是内迁了。1940年申四增资,全由经理人认购,荣氏同样也不同意,认为“酬股不如酬现”,而李国伟意在增加对股份的控制,按照当时的无限公司法,没有大股东荣氏的同意,这样的方案是不能实行的,但荣氏鞭长莫及,最终以李国伟胜利而告终。当然,再退一步说,当时动荡的社会环境,谈法律是件奢侈的事,虽然李国伟违反无限公司法也是事实。

一前一后同一个人的对比,前者告诉我们法律有利于契约双方形成合理的预期,后者告诉我们即使有法律,也可以一样不执行,照样不能形成合理的预期,从而无法建立信任。但实际上,两者并不矛盾,如果来做这样的假设,当时的法律像日本民法规定婿养子的传承地位一样确立了女婿李国伟作为家族企业传承人的地位,李国伟相信并且遵守了它;再假如,荣氏企业确定可以通过无限法,通过自己在申四里的绝对控股地位来控制企业,并且实际上也可以的话;我们可以推断,李国伟没有理由不信任荣氏,荣氏也没有理由不相信李国伟。显然,适当的法律规定及执行,是有利于经济行为者在行动时形成相互信任的。

再来看另外一个对比。在美国信托制度实践中,信托设立后,从法律的层面使得家族财产与企业财产分离开来,此时家族企业资产的运营管理作为信托财产是与家族企业传承人的所有权分离的。家族企业传承人拥有所有权,享有剩余索取权,但无法把手伸向封闭的信任资产。麻州信托则让传承人有理由相信代理人对家族资产的运营。而在没有信托管理的中国,聂氏恒丰纱厂聂家兄弟各房每月各支月费200两银。除此之外,各房的非固定的临时性开支,都是在恒丰纱厂支取,结果各房相互在恒丰纱厂宕账,并且多少不均,引起相互的不满(郭跃进,2003)。这样没有章法可以依据的随意行为导致委托—代理人相互不信任自然是可以理解的。而乐氏的“四房共管”实际上是陷入了与聂氏类似的境地,为了相互牵制,最后不得不回归到最原始的方法——库门上四把锁,每房拿一把钥匙。委托—代理之间的不信任是显而易见的。我们可以把这种不信任归因到道德文化层面的因素,也可以把它归因到法律制度层面的不健全。

三、文化环境对传承信任建立的影响

马克斯·韦伯在其著作《新教伦理与资本主义精神》中提出一个引起世人瞩目的观点,即文化因素如思想,可以推动经济形态的改变。余英时在谈到韦伯《新教伦理与资本主义精神》的特殊贡献时说,西方近代资本主义的兴起除了经济本身的因素之外,还有一层文化的背景,即“新教伦理”或“入世苦行”。西方宗教改革中“加尔文派”的“入世苦行”特别有助于资本主义的发展。韦伯研究了新英格兰的情况,发现这种“入世苦行”精神的出现先于资本主义秩序的建立。富兰克林把“资本主义精神”概括为勤、俭、诚实和有信用等,韦伯认为此种精神先于资本主义出现,因此,它实际上是资本主义兴起的一个重要原因。

在日本的案例中,我们看到,江户时代支薪经理阶层的使用不同于之前的“番头”制度,“番头”依赖的是委托人与代理人长期相互的检验,经过长达二十年的时间才慢慢达成的相互信任。相对来说,支薪经理的流动性要强一些,而日本支薪经理的出现不同于美国——这是迫于环境的压力而形成的,那么是什么因素支撑了委托人与代理人之间的信任呢?我们在第四章分析时提到,石川健次郎的研究发现,明治时期士族出身的企业家占全体企业家的48%,而农家出身的企业家占16%,手工业者出身的企业家占5%,传统商家出身的企业家占23%,其他阶层出身的企业家占8%。而依田熹家所提出的:日本非亲族协作型的主要伦理意识是“忠”,或者表现为其变形——“义理”。这实际上说明了这样一个问题,日本传统武士文化中所隐含的忠诚因素是有利于使用支薪经理,使委托人与代理人之间形成相互信任的。

而同样是支薪经理,美国的支薪经理与日本的支薪经理也仍然是不同的,主要表现在日本的支薪经理常常是基于“终生雇佣制”和“内部晋升制”,它的流动性要小许多。但也许正是这样的低流动性(与“番头”非常相似)才使得委托人敢使用职业经理人,委托—代理双方形成相互信任。

在中国,对于以有效的委托—代理机制著称的晋商来说,他们之所以能够控制职业经理人,形成有效的委托—代理信任,同样与其文化血脉是分不开的。晋商在经商过程中非常重视儒家“义利观”,如大德通商号,即以儒家学说对其入号学徒进行教育,“命阖号同人皆读《中庸》《大学》,盖取正心、修身,而杜邪教之人”。即使是到了其鼎盛时期,它仍然“黜华崇实,不为习俗所移,且盖加慎敏,延名师教育青年伙友,讲名著,培养立身基础”。另外,晋商非常注重“诚信”,强调儒意通商,由此形成了以儒家伦理思想为核心内容的经商伦理道德观。他们重视“仁、义、礼、智、信”,并以“儒贾相通,义利相容,诚信戒欺,和衷为贵,勤俭为黄金治本”作为行动的基本原则,竭力践行行业之间、人与人之间应言必有礼、行必有信,“居处恭,执事敬,与人忠”。更具典型意义的是,晋商家族中普遍尊奉关公为精神支柱,将关公视作“诚信仁义”的楷模,“信义”二字于是成为晋商的核心道德价值取向,应该说这正是儒家思想影响深远的力证。

四、信任对家族企业传承的影响

结合第三、四、五章的分析结果,我们认为,从委托—代理层面理解,委托人与代理人的信任程度对于家族企业代际传承来说,信任程度越高,委托—代理链条越容易扩展,家族企业代际传承越容易进行,家族企业也容易做大。而如果信任程度不高,家族企业又做大了,对于企业来说是危险的,因为它容易导致家族分裂,例如荣氏企业的王禹卿与李国伟。如果信任程度不高,企业保持小规模,代际传承仍然可能顺利进行,例如福新的王禹卿多年保持其股本不变,再比如前面论述中提到的,美国长寿家族企业的秘诀之一就是保持小规模,这和信任的程度有着莫大的联系。

综上所述,我们认为,既然信任在家族企业的代际传承中是重要的,而它的形成又天然地依赖于血缘关系,制度环境层面的法律和文化则对信任的形成有着推动或者抑制作用。而在近代中国,我们在家族企业里较多地看到的是委托—代理的不信任,这种不信任限制了信任的半径,使得它往往被局限在“熟人”的圈子里,形成所谓的“熟人”社会,根据前面的IS-TS模型,我们可以得出,这种“低信任社会”中,资源的获取往往比较多地依赖于强关系,而不是弱关系。基于这一判断,我们可以认为,家族企业的代际传承过程中,从技术层面来讲,强关系的代际传递是重要的,尤其对于低信任社会。

第二节 强关系的代际传递:低信任社会的选择

如前所述,在中国家族企业的传承过程中,由于中国的文化较多地呈现出低信任的特征,因此在嵌入视野中的中国家族企业较多地依赖于强关系而非弱关系,这也就意味着企业家并不是与任何一个人打交道都可以完成企业的商业合作,而必须更多地依赖“熟人”,而非“生人”。基于这一论点,在家族企业的代际传承过程中,强关系,也就是关系网络的代际传递因此显得重要。这于是便涉及社会资本的代际传承问题。

社会资本以社会关系网络为载体,它与新古典经济学中所研究的物质资本截然不同,很难被轻易交换,更不能直接转让。但同时,良好的可传递性是社会关系网络的一个重要属性,也即社会资本可以通过中间人发生间接的关系而构成,因此也可称作“间接的社会资本”[2]。

举例来说,假设有A、B、C三个行动者,如果A与B、B与C之间存在构成社会资本的某种关系,而A与C之间没有直接的关联,但在社会网络中A却可以借用B的关系来促进与C的交易,达到节约交易成本的目的。这种现象在现实中俯拾皆是。也正是这一可传递性,将所有的社会成员联结成一个错综复杂的关系网络。

在人际网络中,间接资本的“断裂”可能性大,交易的不确定性要更高,其价值也相应地小于直接社会关系资本。尽管社会资本无法直接转让,但其传递性有助于将不认识的两个人联结在一起,发展成一种直接的关系。简言之,直接社会资本可以由间接社会资本生成。在前面的例子中,A与C之间虽然是间接的关系,但与那些没有间接关系的两个人相比,A和C可以通过上述间接的交易发展成为直接关系,他们之间更容易形成所谓的“直接社会资本”。

基于这一推理,之所以在华人社会中,一个人的出身具有重要意义,并不仅仅是因为先辈留下了物质资本,或者是在先辈的帮助下比其他人更容易形成人力资本,还因为其先辈的关系有助于后代形成自己的社会资本。从这个意义上讲,社会资本可以转让或传承。也正因为社会关系网络的这一特点,所以我们在研究家族企业的代际传承时,第一代创业企业家的社会关系网络如何传递给第二代传承人就非常有价值。

与其他的社会形态相比,华人社会向来就是一个重“关系”的社会,“攀关系”、“讲交情”自古有之。“比之于西方社会,中国社会既不是个人本位,也不是社会本位,而是一个关系本位的社会”。(梁漱溟,1987)甚至有学者把华人社会总结为“关系资本主义”(何梦笔,1996)。因为这一原因,国内外许多学者都对华人社会的“关系网络”进行了大量的关注,研究之后,许多人的结论都是:关系网络在华人社会经济的发展过程中很重要。

那么,这样的网络到底有着什么样的重要性呢?或者说,为什么华人社会倚重于社会网络?其原因有二:首先,社会关系网络在华人社会中解决了信任的问题。在华人社会这样一种所谓的低信任社会中,相互的信任仍然停留在熟人阶段,而没有上升到陌生人阶段,这时,社会就体现出明显的对强关系的依赖。“问题的核心是信任和可靠性。解决这个问题有两种选择:或者建立一种可以依赖的、由感情纽带联结的关系网,如家族关系,这种关系网建立在长期和复杂的义务关系的基础上;或者关系虽然比较远,但由于受到某种心理压力和行为诚实的人建立起一种稳定的关系。海外华人就是用这两种办法建立其所需要的信赖关系的。”(Redding,1993)

其次,如果从企业生产的层面来看,强关系解决了华人企业运行所必需的资源问题,成为猎取资源的一个主要手段。我们甚至可以把这种强关系看成是华人社会中的一种必须,如果极端一点来看,在某种意义上,我们甚至可以把编织强关系看作是企业运行的实质。我们可以看一下荣氏企业的案例,王禹卿控制福新企业达数十年之久,而最终收回是在1947年,由荣氏第二代荣毅仁完成的。荣毅仁做到这一点,并不是通过股权的争夺完成的,而是借用帮助国民政府粮食部的力量,组织“五厂公纪”垄断小麦收购,卡住上海小麦的供应,才使得王禹卿被迫让出福新的控制权。强关系的力量由此可见一斑。实际上,在企业史里,这样的例子比比皆是,这也是我们在前文分析时曾经提到的一个观点,出身官宦的家族企业传承人往往首先学搞关系,朝政治方向发展,无论是天津周氏,还是恒丰聂氏,无不如此。而即使是出身布衣的家族企业也只是先学技术,再学关系门路,只是错开了前后顺序,这一点荣氏企业与刘氏企业都是典型的例子。

既然强关系在中国这样的关系社会中如此重要,那么在家族企业的传承中,强关系的代际传承于是显得意义卓著。如果说企业家工作的实质就是在企业内外构造和运营人际关系网络,那么关系网络的传承也必须是家族企业代际传承的重要组成部分。为分析这一问题,我们需要在如下层面上作进一步分析:

一、所传递的强关系其实质是什么

在本书中,作为社会资本的强关系是不宜传递的。但在社会关系显得异常重要的中国,社会关系的非传递显然不合乎中国的国情。这一点我们在刘鸿生企业的代际传承上可以看得非常明显。如前文所提到的,刘鸿生要求他的经理人必须在“官门路”、“财门路”和“洋门路”这三样里通上一两样。而刘本人则是三门皆通的典型,长袖善舞。他精于交际,初到开滦矿务公司,就与经理Mr.Calder一见如故,谈得投机。刘鸿生结交的人物,三教九流,无所不包。而在刘氏家族企业的传递过程中,这些门路的传递也显得很重要。在具体的传递过程中,刘氏企业的关系传承呈现出这样的一些特征:

1.过程性

企业家关系网络的代际传承是一个循序渐进的过程,需要经历较长的一段时期。企业家关系网络通常比较复杂,像前面所提到的,刘氏企业所要求的“官”、“财”、“洋”门路不可谓不复杂,基于这样的复杂性,强关系的传递于是需要在一定的时期内完成,不是一蹴而就的。

以留英的刘念义、念礼、念智三兄弟为例,三人留学英国前后长达七年之久(1929—1936),留英期间,除了学习,他们还到其他国家广泛游历。事实上,每到一处,刘鸿生都会事先为他们,或者委托他的朋友,如三兄弟早期在英国的监护人白氏夫妇(Alfred Hunter Ballard)为三兄弟提供方便,除了游山玩水,更要认识一些有用的商人或者官员,广交朋友。1936年初,念义、念礼两兄弟由上海返英,取道美国,刘鸿生于是托请民国政府驻西雅图领事馆陆士寅接待,陆士寅回函表示“当亲往轮埠迎接”。[3]这样的接待当然不会只是接待,刘鸿生的朋友,无论官、商、学,多为杰出人士,刘家兄弟虚心好学,自然也能从交往中获益匪浅。每逢有国内商界、政界的朋友到英国出差或者游玩,刘鸿生也会让三兄弟接待他们,为他们提供方便。这样做,与其说是刘鸿生在加固自己与这些朋友的联络,毋宁说是提供机会,丰满这三只雏鹰的羽翼。这样的故事在刘氏家书中有许多,这里略举一例。1933年6月底,上海警察局一位副局长Yao Tseng-moo欲访美,顺道访问英国的苏格兰场,5月初,刘鸿生即写信给刘念义,让三兄弟接待,好让他“并不觉得身处异乡”。[4]

显然刘鸿生这样的操作是有一定的用意的。中国所谓“一回生,二回熟”、“熟人好办事”,但这一来二往是需要一段时间的。以宁波方太集团为例,方太厨具的总裁茅忠群从一开始借助父辈的人脉组建自己的“内阁”,到2002年第一次在公司的新年酒会上代表公司向公众致辞(这代表他正式从“后台”走向“前台”),前后花了六年多的时间。目前,其父亲茅理翔先生虽然不再插手公司的运营事务,但仍然挂着“董事长”的头衔,“帮助儿子分担对外公关和客人接待工作(茅理翔语)”。由此看来,茅忠群要完全传承父亲的人脉,走进公司对外关系网络的核心位置,至少需要十五六年,甚至更长的时间。

2.引导性

企业家关系网络包含多种不同类型的关系,不同关系构建的基础是不一样的,因而在关系的维持过程中,工作重心应该各有侧重。同时,不同关系能够给企业带来的资源也是不同的,企业在不同发展时期所侧重的关系也应该是动态变化的。对此,第一代企业家作为这些关系的缔造者肯定会有更为深刻的体悟。正因如此,大多数第一代企业家在向他们的传承人传承自己的关系时,都对“传帮带”模式情有独钟。

同样我们以刘氏企业为例,当刘家兄弟结束在国外的学习回到上海时,刘鸿生肯定是希望能把这样的一些门路悉数尽快地传给下一代。但对于在国外读了大学,接受西式教育的刘氏兄弟来说,这个过程并不一定是愉快的,甚至有可能显得与自己的设想大相径庭。(https://www.xing528.com)

1936年,刘鸿生有意让刘念智在中华码头公司接班,当时码头业务由谢培德主持。谢是上海滩“兜得转”的一个人物,在下层有一帮耳目,消息灵通,因而能在码头站得住脚。而刚毕业的刘念智显然对在这样的一个人物手下工作并不信服,且颇有微词。谁知,刘鸿生还提议刘念智拜杜月笙做老头子,这样在码头上做事就会有个照应。因为当时上海所有码头,都是黄金荣、张啸林、杜月笙、范回春的徒子徒孙控制着。这些人都是码头上的包工头——大包头、二包头、三包头,每人手里都控制着几千、几百、几十的装卸工,分属于浦东、山东、苏北等不同帮口,分帮分户,进行剥削。这些包工头,是码头上的“地头蛇”,不能得罪他们,如果得罪了他们,轻则受辱,重则送命。所以“好人不吃码头饭”,刘念智要吃码头饭,光拜谢培德为师,跟他学是不够的,“要吃码头饭,就得拜个老头子”。对此刘念智没有答应,刘鸿生也并不强求。

事有凑巧,1936年7月,杜月笙欲把两个儿子送到英国留学,想请刘念智在三个月内,教他们学会一些英国社交上的语言和礼节。刘鸿生嘱托刘念智抓住这个机会,因为“这是一次接近杜先生的好机会”,“要把杜先生交代的事放在头等重要的地位来办,别的事都可以暂时放一放”。刘念智于是前往,经过辛勤教导,三个月后,这两个小公子哥儿大为改观,“完全变了样”,他们对刘念智也颇为信服,和他交上了朋友,称刘念智为“四哥”。12月,两个公子成行前,杜月笙专门设下“谢师宴”,席间,杜口称“四兄”,代表全家向刘念智敬酒,“表示感谢”,“话音刚落,满厅轰动。全体客人都起来端杯陪饮”。杜月笙一声“四兄”让刘念智受宠若惊,也让杜氏门徒意识到了他的分量。数日后,当刘念智再到码头上班的时候,一班暗探都向他鞠躬行礼,原先“四小开”的称呼也被“四先生”所取代[5]——他们已经把刘念智当成了“自己人”,从此对他无话不谈,刘念智因此从他们的口中听到了许多关于谢培德的私事。这一机会奠定了刘念智在码头公司的地位,不久,谢培德不得不把他提作总公司会计主任,刘念智在码头的工作也越来越顺手。[6]

从这一事例中,我们可以看出,第一代创业者在传递家族强关系的时候需要用耐心逐渐地引导,这样下一代的传承者才有可能渐入佳境。

3.不完全复制性

父辈的关系网络可以为传承人所用,但是关系构建的基础通常会发生变化,或者说关系之间的“信任基”发生了变化。简言之,就是“形似神异”。举个通俗点的例子,第一代企业家同他的“关系”之间的信任很可能是基于学缘(同学关系)或友缘(基于长期合作或者共同兴趣爱好等建立起来的信任关系),但当一方换成第二代或者双方都换成第二代的时候,原先的“学缘”或“友缘”就会随之发生变化。这一点不难从杨宜因(2000)关于中国人关系分类的研究中得到验证。他的案例研究发现,在流动性较大的社会中,“血缘亲属制度规定与其他既有关系只是交往关系的出发点,人际亲密、信任及承担义务的程度主要依赖交往中关系的发展。通过交往,各种人际联系由于个人特性的吸引导致准身份—‘自己人/外人’分类。”放到家族企业代际传承这一特定情境下,不难得出这样的推论,第一代企业家构建起的各种关系只为第二代提供了交往的平台,能否成为圈内人(或自己人),还要看后面的交往情况。并且下一代传承人在传承过程中所培养出来的圈子与上一代并不一定完全相同,我们仍然来看刘氏企业的例子。

1940年,刘鸿生在重庆筹办中国毛纺织厂和中国火柴原料厂,当时从上海章华毛纺织厂调来的熟练工人,俱已到位,但急需的机器设备和关键性原材料仍然无法运达。即使是使出了“委员长手谕”,西南运输公司也仍然不买账,刘氏的机器依然堆积在仰光。“本厂贷款又将用罄,机件运费已发生问题,如年内不能开工,前途相当危险。”[7]刘鸿生于是派他的四儿子刘念智前往运输。之所以派刘念智,一则是他那时已经在中华码头公司积累了仓库和码头的经验,能够胜任长途运输;最重要的原因是,从仰光到重庆2500英里,沿途所有关卡和运输机构的负责人,大多是英美留学生组织“仁社”的成员,成员之间“彼此一见如故”,“什么都好商量”。正是得益于刘念智的留英背景,别人办不通的,他就能办通。1942年初,在刘念智的努力下,历经千辛万苦,500吨机器、设备和材料全部运抵重庆。[8]

显然,刘氏第二代传承人所掌握的社会关系网络虽然脱胎于第一代,但已经呈现出了与第一代不同的特征,所以这种强关系的代际传承呈现出不完全复制性。

二、传递的节点与过程是什么

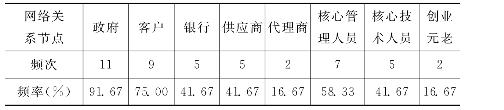

关系网络的传递固然重要,但如前文所提到的,这个网络本身是复杂的,在传递的过程中,显然并不是所有的强关系都一视同仁地重要。对此窦军生(2008)在访谈的基础上得出了如下一些结论,我们可以通过表17参考一下:

表17 企业家对需要传承的关系节点的认识和采取的代表性行动

资料来源:窦军生,2008。

显然通过这样的表格我们可以发现,在制度不完善的市场环境中,非市场资源(比如政府和亲缘朋友)的利用对家族企业的成败至关重要。尤其是在政府尚未真正扮演起“服务者”角色的时候,他们拥有的资源配置权力仍被企业家们所看重。我们不妨看聂氏企业的案例,恒丰1943年与日商合办,隶属日本国籍,双方各持一半的股权,后来,聂氏又主动出让4.5%的股权给日方,让日商绝对控股。按理说,这样的“日资企业”在抗战结束后,是不可能收回的。但是聂云台的儿子聂含章通过他与表兄俞大维(军政部次长,宋子文的红人)的关系,居然成功地收回了“与敌合作”的恒丰。当然为此,聂氏送给俞大维1万股份,送给俞大维母亲20万股份。聂氏企业战后“奇迹”般地起死回生,与其关系门路有着莫大的联系。

而就嵌入和传递的过程来说,我们仍然参考窦军生(2008)的研究成果,窦军生将这一过程归纳为五个阶段,我们这里结合这五个阶段与经济史上的家族企业关系传承案例来进行分析

阶段Ⅰ:传授关系理念,做好传承准备。

作为创业者与传承人,他们所处的社会环境其实是不一致的,对环境的认知也同样是不一样的。我们在本书中所提到的中国家族企业,其第二代传承人无疑都没有经历过第一代的创业困境,哪怕他们受过比较好的教育与锻炼,对企业和社会环境的认识与创业者相比,仍然是有偏差的。以刘氏企业为例,刘鸿生对其企业虽然少有绝对控股的,但他门路众多,且路路精通。刘氏兄弟从英国留学回到上海,刘念智到中华码头上班,为了让刘念智站稳脚跟,刘鸿生建议他拜个“老头子”,对于初入职场的刘念智来说,这是难以理解的,并且是难以接受的,当然刘鸿生在这件事情上保持了极大的耐心,并没有强求。

阶段Ⅱ:梳理网络结构,明确节点关系。

关系网络是庞大并且复杂的,不同的节点会在不同的时候带来不同的资源,于是要让传承人尽快熟悉这一网络就显得很重要。对于家族企业来说,实际上这样的梳理在传承人小时候就已经潜移默化地开始进行了。刘鸿生著名的“官门路”、“财门路”和“洋门路”可以看作这一梳理的高度总结。

阶段Ⅲ:引入父辈圈子,传递交接信号。

在继承人熟悉了这些网络之后,被传承人往往就会放手,通过一些场合或者事件来锻炼传承人,让传承人在实际中逐渐适应并掌握这些节点与资源。仍然来看刘氏企业的案例。1935年上海各行业倒闭声一片,市场上“刘鸿记要倒”的风声也不胫而走,债主纷纷逼上门来,刘氏资金非常困难。1936年,刘氏企业周转困难,积欠浙江兴业银行的一笔360万元的定期贷款即将到期,华商上海水泥公司也由于兴业银行主张取消押款,而停止了扩厂改进计划。那一年,刘念智刚刚回到上海,由于银行的总经理徐新六也是英国留学生,刘鸿生于是派刘念智去同徐商量这笔贷款连本带利周转一年的办法。在父亲的指导下,刘念智作了充分的准备,对刘氏企业的资产负债各方面的情况作了详细的了解,然后前往拜访徐新六。留英的纽带、刘念智对刘家企业全面的把握,加上诚恳的态度,使得刘念智最终赢得了徐新六的信任,谈妥了借款转期一事,渡过了难关。[9]

阶段Ⅳ:父辈逐步淡出,节点代际过渡。

待前面的环节俱已完成,被传承人就会渐渐有意识地淡化自己的角色,而将家族企业的传承人推到这些网络节点上,委以重任,让他们出面编织自己的关系网络。前文所提到的聂氏恒丰企业第三代聂含章凭借自己的关系成功地在战后收回恒丰即是一个案例。而刘氏企业的刘念智在杜月笙一声“四兄”之后,码头上对他的称呼马上从“四小开”转成了“四先生”也可以视作这样的传递的有效进行。

阶段Ⅴ:拓展关系节点,重组网络结构。

企业是一个动态的变化过程,上一代的关系网络与下一代之间不具有可复制性,在介绍引入之后,传承人必然要进行重新归纳,以形成属于自己的关系网络,而传承人的网络结构很可能与被传承人是不一样的。仍然来看刘氏企业。前面我们提到,1940年,刘鸿生在重庆筹办中国毛纺织厂和中国火柴原料厂,急需的机器设备和关键性原材料无法运达。即使是使出了“委员长手谕”,西南运输公司也仍然不买账。于是派刘念智前往运输。从仰光到重庆2500英里,沿途所有关卡和运输机构的负责人,大多是英美留学生组织“仁社”成员,而刘念智留英和“仁社”成员的双重背景,无疑使得他具备了被传承人刘鸿生所不具备的网络资源,1942年初,在刘念智的努力下,500吨机器、设备和材料全部运抵重庆。[10]

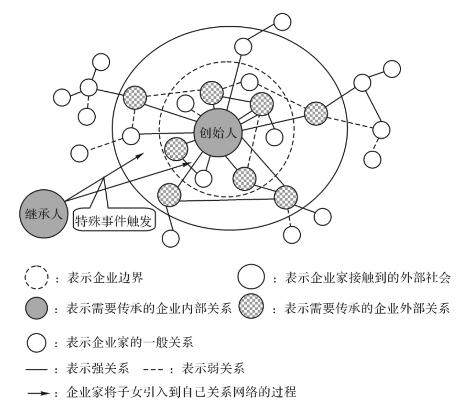

图11 企业家关系网络的原有特征及将子女引入的过程示意图

资料来源:窦军生,2008。

上述五个阶段归纳起来,我们可以用图11来表示:

从图11我们可以看到,在家族企业代际传递过程中,第一代创业者在向第二代传递的过程中,指向的是强关系而非弱关系,这也与我们在第三章中所提到中国低信任的文化传统有关。在技术层面上,我们的分析表明,强关系是可以传递的,传递时需要区分节点,并且可以划分成五个阶段,由内而外,分别实施。

第三节 结 论

论述至此,本书的主要观点可以归纳如下:

(1)不同的国家——日本、美国及中国家族企业代际传承路径的不同选择及其演变过程,是各种特定因素所造成的,并不意味着中国目前的家族企业代际传承模式是美国的曾经,也不是说美国的职业经理人模式就一定会是中国家族企业的未来模式选择。

(2)所有影响家族企业代际传承模式的不同因素,在嵌入的层面,不管是美国对弱关系的依赖,还是中国社会对强关系的依赖,最终都指向了信任,因而,影响信任的因素最终决定了家族企业代际传承模式的选择。

(3)家族企业在代际传承过程中,随着家族企业的扩大,第二代的信任程度不可避免地比第一代低,如果没有有效的机制可以维系这样的信任,且家族企业维持封闭的状态,那么家族企业就会走向衰弱。

(4)基于第三点,如果要想扭转这样的衰弱,使之不发生,家族企业可以选择的一条路径是,保持家族企业的小规模。

(5)美国和日本家族企业传承发展的路径说明,国家可以在家族企业传承中扮演角色,即通过制造有利的外部法律环境,以陌生人之间的弱关系信任来取代家族熟人之间的强关系信任。

(6)日本的例子说明,外部制度环境并不一定仅限于法律环境,文化层面的因素,如日本武士阶层的忠诚均对家族企业从封闭走向开放的职业经理人起到了推动作用。

(7)中国家族企业的发展过程说明,有利的法制环境在中国一直是处于缺失状态的,而流动性增强的社会环境则让基于文化道德层面的非制度约束也变得淡薄,在这种情况下,家族企业代际传承过程中,选择内部人治理是一个理性选择。

(8)基于第4个结论,对于中国家族企业来说,在没有建立有效的普遍信任的情况下,较多的家族企业保持小规模发展应该是我们在可以预见到的范围内能够看到的一种现实。

(9)基于强弱关系的分析,中国家族企业在代际传承中,强关系的传承显得较为重要,从人力资本的专有性角度来说,将这一网络关系传递给家族第二代成员是中国家族企业代际传承中的重要内容。

【注释】

[1]安冠英:《乐松生和北京同仁堂》,《纵横》1998年第2期,第46-51页。

[2]这里的“间接的社会资本”这一概念专指两个节点之间不存在任何直接联系,需要通过一个或几个中介节点来发生联系的关系联结中所蕴含的社会资本。与此相对,提到“直接的社会资本”则指的是两个节点之间存在直接联系,而不需要通过任何中介节点来发生联系的关系联结中所蕴含的社会资本。

[3]1936年1月10日,陆士寅致刘鸿生,刘鸿记账房档案,卷号08-045 -0041。

[4]1933年5月12日,刘鸿生致刘念义,刘鸿记账房档案,卷号08-037 -0246。

[5]小开,沪语,由“小Kite”演化而来,指依靠父辈力量,过有闲有钱生活的男人。

[6]刘念智:《实业家刘鸿生传略》,文史资料出版社1981年版,第54-59页。

[7]《刘鸿生企业史料》下册,第189页。

[8]刘念智:《实业家刘鸿生传略》,文史资料出版社1981年版,第92-93页。

[9]刘念智:《实业家刘鸿生传略》,文史资料出版社1981年版,第52-53页。

[10]刘念智:《实业家刘鸿生传略》,文史资料出版社1981年版,第92-93页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。