第三章 信任、委托—代理与家族企业传承:一个经济学模型

在前一章的讨论中,我们已经发现信任(乃至忠诚)以及与之相关的强弱关系无论对于家族企业还是非家族企业都具有重要的意义(会影响到企业的经营业绩,企业委托人的激励手段以及代理人的努力程度)。本章我们将利用经济学模型来分析信任特征与家族企业委托人及代理人行为之间的因果关系,以此来探究信任的对称与否,信任程度的高低对企业产出的影响,并结合第二章家族企业代际传承模型来讨论随着家族企业的代际传递、亲疏关系及信任的变化对家族企业传承模式的影响。

第一节 模型铺垫及基本概念交代:对双边信任的讨论

为了讨论信任对家族企业经营的影响,我们这里需要继续前文的分析来进一步讨论企业的信任。在前面分析信任的定义时,我们已经提到,信任是一个阈值,介于完全信任与完全不信任之间,但问题是企业的委托—代理人之间的信任关系是不是这样简单的取值?它是委托人对代理人,或者代理人对委托人的单向信任的问题?还是一个委托—代理人之间双向的问题?我们这里从委托—代理的角度去分析,认为家族企业的信任是一个双向信任的问题,即不仅存在委托人对代理人的信任问题,同样也存在代理人对委托人的信任问题。我们分析的基本思路是:企业本质上是一种契约,而契约是不完全的,企业问题的核心是剩余索取权的问题——这种剩余索取权并不仅限于有形资产的剩余索取权,还包括人力资本的剩余索取权。而由于家族企业的人力资本具有专用性与专有性两个特征,因此家族企业(尤其是在市场环境不完善情况下的家族企业)委托—代理双方的信任是一个双向的双边信任,可以具体化为:双方完全信任、互不信任、委托人对代理人的不对称信任与代理人对委托人的不对称信任四种情况。具体分析如下。

一、剩余索取权与委托—代理

“企业的内部交易是如何实现的”这一问题最早由R.Coase于1937年在《企业的性质》一文中提出,20世纪70年代以后得到了长足的发展,代表人物包括Alchian and Demsetz(1972),Williamson(1975,1984),Klein,Crawford and Alchian(1978),Grossman and Hart(1986)和Hart and More(1990)等,他们纷纷解答存在于企业的“权力”是什么这一问题。最具代表性的是Hart和More (1990)在Grossman和Hart的理论基础上提出来的Grossman Hart-More模型(GHM模型),GHM模型认为非人力资本吸引、连接人力资本,而人力资本依附于非人力资本,从而对企业的“剩余索取权”问题作出解答。而Rajan and Zingales(1998)则在GHM模型的基础上,进一步提出人力资本与传统的物质资产一样,也可以成为事后讨价还价的权力之源泉。Rajan and Zingales由此提出了“进入权”的概念[1]。“进入权”的获得者所培养起来的人力资本是其在事后讨价还价权力的源泉。

本书的讨论也正是基于Rajan and Zingales的这一扩展,即不仅物质资产是企业权力的重要来源,人力资本也是企业权力的重要来源。但我们认为,Rajan and Zingales存在着两个显著的缺陷:一是与物资资本一样,人力资本也应该区分专用性(specific)和专有性(exclusive),但Rajan and Zingales所讨论的作为抽取事后剩余的权力来源的专用性人力资本(specialized human capital)实际上是专有性人力资本[2]。二是只考虑了经理人,即代理人在获得“进入权”之后对委托人的要挟,而没有考虑到委托人同样也可以要挟代理人[3]。实际上,委托人和代理人之间的道德风险是双边的,事后的机会主义行为也都可能存在。这也就意味着,委托人与代理人之间的信任不应该是单边的,而应该是一个双边的信任概念。它可能是对称的信任或者不信任,也可以是不对称的信任(即单边信任)。

这里,我们还需要强调一下家族企业的委托—代理关系的特殊性。实际上,在家族企业中存在着两层委托—代理关系:第一层是控制性家族与外部中小股东之间的委托—代理关系;第二层是控制性家族与经理人[4]之间的委托—代理关系。由于本章所关注的是信任与企业经营业绩之间的关系,并进一步关注由信任所引发的家族企业在代际传承时代理链条的扩展问题,因此,本书关注的是第二层关系,即控制性家族与经理人(企业经营者)之间的委托—代理问题。

二、人力资本的剩余索取权:专有性与专用性

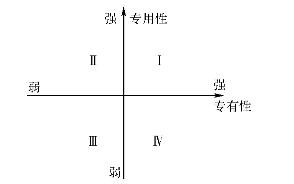

基于前述,我们首先需要讨论人力资本的“专有性”与“专用性”,这里用一张图来说明这两者之间的关系(见图10),以及因此所导致的委托人与代理人之间所形成的几种不同信任状况。

图10 企业人力资本的“专用性”与“专有性”

图10中第一象限(Ⅰ)人力资本高度专用且专有。也就是说人力资本价值实现既依赖于其他企业成员,而企业其他成员也同时依赖于代理人。如果这种情况出现在企业代理人身上,则意味着委托—代理双方是相互制约的,代理人机会主义行为可能降低,委托人也不能轻易要挟代理人。第二象限(Ⅱ)表示专用性强而专有性弱的人力资本。如果是代理人处于这一情况,则意味着代理人很容易被替换掉而委托人损失很小,这时代理人在谈判中处于劣势。第三象限(Ⅲ)表示人力资本的专用性和专有性都很弱,因此无法影响到委托人和代理人事后的讨价还价能力。第四象限(Ⅳ)表示专有性很强而专用性很弱的人力资本,这时代理人凭借其专有性很强的人力资本(如与人身结合很紧密的某一项技能或能力)来威胁委托人,那么在事后谈判中,委托人处于劣势。

将这四个象限归纳起来,不难得出:代理人的谈判力量来自人力资本的专有性而不是专用性。所以,对于职业经理人或者代理人来说,不管其人力资本的专用性强还是弱,只要其专有性强,均可以在委托—代理的谈判中占据一定的优势。这个问题同样可以反过来看,也即,如果代理人的专有性弱,那么此时,即使专用性弱,也即人力资本具有较强的通用性,代理人也仍然在谈判中不占据优势,而专有性弱,专用性强的代理人则很容易被委托人牢牢地锁定在岗位上,动弹不得。

除了上述分析以外,我们还会发现人力资本的剩余索取权还可以在四个象限之间变化,这样的变化的描述一方面取决于起始象限,另一方面取决于变化的路径。下面我们仅分析其中两种最为典型的变化:

1.代理人受制于委托人的变动

在图10中表示为由第Ⅳ象限向第Ⅱ象限的移动。例如,经理人带着某一重要技术进入企业,通过与企业的合作,这种人力资本渐渐在企业“沉淀”下来而为企业所拥有,这时代理人因为人力资本的专有性减弱而降低了他的谈判能力。此时,委托人的机会主义行为的可能会增强。如果代理人事先预见到这一结果,则可能降低其努力水平。努力与否,取决于代理人对委托人的信任程度。这种专有性降低的“沉淀”还有其他几种情形,如代理人是具有很强融资能力的人;代理人拥有一个固定的客户群;代理人拥有特殊的社会关系(如高干子女)等等。这种变动发生的可能性,使得经理人轻易不能相信委托人,形成一种单边信任。

2.委托人受制于代理人的变动

第二种转化在图10中表示为由第Ⅲ象限移动到第Ⅳ象限。这一变化过程中,代理人人力资本的专有性增强,这就提高了代理人事后的讨价还价能力,从而增加了代理人的机会主义行为的概率,而此时,委托人轻易不敢相信代理人。对家族企业来说,会表现为家族企业主轻易不敢让经理人进入到家族企业的“核心资源”。这种变化的一个较为典型的例子就是1998年深圳华为的接班人李一男带着一批技术骨干离开华为,自立门户。

正如前文所分析的,经理职能的正常发挥要求赋予其相应的进入权,经理将自身通用性的人力资本与企业的关键资源相结合形成了专有性人力资本。这导致经理事后谈判能力的提高,经理采取机会主义行为的可能性增加,如带走企业的主要技术人员、客户关系网等等。这就使家族企业主陷入了两难境地:经理职能正常发挥要求赋予其进入权,但事后受制于经理的可能性又使企业主不敢轻易地让非家族成员“进入”企业的关键资源。

三、基于人力资本的家族企业委托—代理双边信任问题

上述分析告诉我们,委托人与代理人之间的信任是双边的而非单边的,即委托人与代理人之间的信任可以是对称的(委托—代理双方之间相互信任,或者相互不信任),也可以是不对称的(即委托人信任代理人,而代理人不信任委托人;或者相反)。但在R.Coase之后的企业理论学派看来,他们不考虑这种不对称信任,为什么?原因是他们认为股票市场、经理市场和资本市场均可以有效地约束代理人的机会主义行为。[5]因此,如果委托人处于这样的一种市场环境,应该天然地信任代理人,相应地,对企业来说,不存在代理的问题。

据此看来,对于家族企业来说,如果它最终演变成了公共公司,代理问题也将不复存在。但问题是,家族企业演变为公共公司,只是家族企业最终的一种可能的形式。在此之前,由于它更多地依赖于关系治理而不是正式治理,因此这种双边信任的问题仍然存在,尤其是对于我们在第二章讨论信任时所提到的中国这样的“低信任”社会,企业的运作较多地依赖于“关系网络”,企业的资源中无形资产所占的比重就会显著提高,这样对于机会主义行为认定的成本就会相应提高,于是就越难遏制委托—代理双方的机会主义行为,企业所有者与经理人之间就形成了一种双向的,而不是单向的双边道德风险。有些家族企业里,企业所有者不会轻易使用非家族成员的经理人,或者即使使用职业经理人,也不会轻易让其进入企业的核心资源,就是出于这种“教出徒弟,饿死师傅”的担心。而反过来看,如果经理人被家族企业雇佣后,其强专有性、弱专用性的资本一旦为企业所吸收,在企业里沉淀下来,比如经理人的个人融资能力或者客户关系网络转化为企业的资源,这时,经理人的谈判能力就会变弱,预料到这种情形的经理人又往往会留一手。

分析到这里,我们不难看出,如果委托—代理双方在交易中,信任的程度越高,合作的可能就越大。而在以关系治理为主的市场环境中,双边道德风险,或者说信任的欠缺成为阻碍家族企业进一步发展的一个原因(使家族企业限于家族内部人的信任)。这一双边信任的缺乏,也成为影响家族企业传承模式选择的一个重要因素。下面,我们将进一步通过一个数理模型来说明这一问题。

第二节 基于嵌入与信任的家族企业委托—代理模型

第二章的综述告诉我们,对于家族企业来说,从嵌入的视角来看,信任很重要。而本章第一节对家族企业的信任特征的进一步讨论则告诉我们,家族企业的信任表现为双边信任,它可以是对称的,也可以是不对称的。第二章对于信任的综合分析基本都是基于社会学的研究,其中定量的方法较多地通过访谈来进行实证分析。那么,如果结合委托—代理理论,家族企业的委托—代理双方的信任状况会对企业的经营产生什么样的影响呢?委托人和代理人在不同的信任状况下会分别如何行动?这一节试图通过一个抽象的数理模型来比较说明这一问题。

本节及后续各节的模型是建立在Chami(1999)模型的基础上的,我们主要分析信任在家族企业中的重要性,并进一步讨论委托人与代理人之间的信任水平对家族企业委托—代理链条扩展的影响,最后再讨论家族企业在代际传承过程中,由于代际变化而导致信任程度的变化,并进一步导致企业在委托—代理层面出现问题,从而给出家族企业可能的代际传承路径。

本章模型与Chami(1999)模型的主要区别在于,Chami模型主要分析的是作为家族企业所有者的家长与子女之间的依赖关系,且假定不存在经理人;而我们在讨论经理人的时候,将经理人泛指为企业和经营者(既可以是家族的子女,也可以是家族企业的经理人),因此具有更大的包容性。

在讨论模型之前,我们必须强调,本章的模型在经济人“自利”的基础上,引入了利他因素(Altruism)。原因很简单,社会学和心理学的研究已经证明,只有具有利他倾向的人才是可信任的,我们这里所讨论的是信任的问题,因此在效用函数中,必然要引入利他因素[6]。

在模型里,我们把代理人(委托人)的效用引入到委托人(代理人)的效用函数中,这里的代理人按照第一节的解释,既可以是家族成员,也可以是非家族成员的经理人。这种引入说明后者对前者具有利他主义倾向,如果引入的比例越高,则意味着利他主义倾向越强,后者就越值得信任。同时我们将利他主义倾向看作是公共知识,即“值得信任”和“信任”在本章的模型中是等同的。换言之,如果委托人认为代理人值得信任,那么委托人就会信任代理人,反之亦是。具体来说,我们用代理人(委托人)的效用进入到委托人(代理人)效用函数中的比例来说明代理人对委托人的信任程度(即“信任系数”)。而与传统分析不同的是,本节我们区分了不同方向的信任,即委托人对代理人的信任程度与代理人对委托人的信任程度并不一定相等(这也是我们在第一节讨论家族企业双边信任的原因)。如果他们相等,则意味着双方之间的信任是对称的,如果不等,则是一种不对称信任。另外,本章所讨论的信任是一个动态的变量,一个显而易见的事实是,随着家族企业变得庞大,家族成员之间的信任程度会逐渐下降,事实上,也正是这种信任程度的变化,导致了不同的家族企业在代际传承的时候会选择不同的传承模式与道路。

这里,我们设家族企业的产出水平为O,用OH表示高产出,OL表示低水平产出。低产出OL出现的概率为P(e),假设P′<0,P″>0,其中e表示代理人的努力水平,并且委托人很难观测到这一水平。但委托人可以通过产出水平的高低来判断代理人的努力程度。同时,我们假设委托人是风险中性者,而代理人是风险规避者,如果着眼于最优风险的分担,那么委托人应承担所有的风险。但同时,激励问题的存在要求代理人必须分担风险,即委托人向代理人提供状态依存的工资合约(w L,w H)以减少其机会主义行为,也就是说,如果低产出出现时,则向代理人提供w L;如果产出是高产出水平,则向代理人提供w H。我们因此可以用EUp(c p,U a)=E [u (c p)+αUa]来表示委托人的期望效应。其中,c p=y p=O-w是委托人的消费,它等于委托人的收入水平y p。α是信任系数(0≤α≤1),即代理人的效用进入到委托人效用应函数中的比例,这里我们用α来表示代理人对委托人的信任程度,α越接近于1,表示信任程度越高。当企业产出水平为高产出水平的时候,其概率为(1-P),那么委托人的收入为y pH=O H-w H。当企业产出水平为低产出水平的时候(其概率为P),则委托人的收入为y pL=OL- w L,又假设y p H>w H,y pL>w L,y L<y H。于是我们可以用公式:Eπ (w L,w H;e)=P(e)OL+(1-P(e))OH-[P (e)w L+(1-P(e))w H]来表示企业的期望利润。

代理人的期望效用可以表达为EUa(ca,e)=P (ua L+βupL)+(1-P )(u aH+βu pH)-V(e)

其中ca表示代理人的消费水平。ua表示代理人的效用,我们定义uaL≡u L(w L),u aH≡u H(w H),设ui′>0且u″i<0(i=a=P)。V表示代理人从努力工作中得到的负效用。设V′>0且V″<0,β (0≤β≤1)表示委托人对代理人的信任程度。

如果α=β>0,则表示委托人和代理人之间存在着对称性信任;

如果α=β=0,则表示委托人和代理人之间互不信任;

如果α≠β,则表示委托人与代理人之间存在信任,但是是非对称信任。

用PAC表示代理成本,则PAC=PAC(w L,e)。这表明在其他因素不变的条件下(给定e不变),代理成本由委托人的产出水平为低产出水平的工资w L来决定,PAC是w L的减函数(说明将在后文中给出);而如果给定了工资合约,则代理人的努力水平e越高,其代理成本PAC越低。

在本书的模型中,委托人将首先提供工资合约(w L,w H),然后代理人根据委托人提供的工资合约,来决定自身的最优努力程度,最后自然人发挥作用,并决定企业的产出水平。在后面的推导中,我们将使用逆推法先分析代理人的最优努力程度,再分析其最优工资合约。

第三节 相互信任条件下的委托—代理分析

相互信任意味着委托人和代理人不仅关心自身效用水平,与此同时也关心对方的效用水平,并且彼此关心的程度相同。他们之间的信任系数α和β越趋近于0,他们之间相互信任的程度就越低;α和β越趋近于1,相互信任的程度就越高。互信,特别是程度很高的互信对于合作的实现很宝贵,然而信任本身却是非常脆弱的。这不仅仅是因为信任很难建立,还因为建立信任以后又很容易受到侵害。基于这一认识,有学者提出最好把信任看成是亲情和友谊的副产品。[7]正因为信任的这一特质,而在家族企业的经营管理中,信任又天然地占据重要地位,因此有可能享受到高水平的相互信任所带来的好处。有研究表明,信任,尤其是家族成员之间程度很高的互信是家族企业竞争力的重要来源。[8]本节的分析将用来说明,企业内部的互信一方面使代理人行动结果内部化,如果其他条件不变,则不仅可以提高代理人的努力水平,还可以减轻委托人利用效率工资激励经理的压力;与此同时,这种互信还可以使委托人行动的结果内部化(信任系数越大,内部化程度越高),从而有效地约束了其机会主义行为。

一、最优努力程度

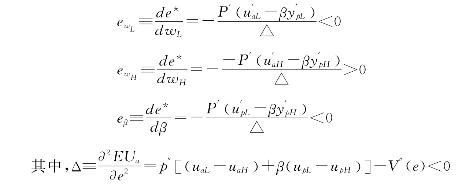

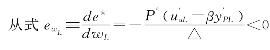

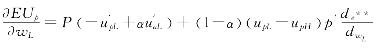

首先假设委托人与代理人之间存在着对称的信任,即α=β>0。那么,代理人的最优努力程度就是由EUa(ca,e)=p(uaL+βupL)+(1 -P )(ua H+βu pH)-V(e)的一阶条件决定的:p′[(u aL-uaH)+β(u pL-u pH)]-V′(e)=0,由此得出e*=e (w L,w H,OL,OH;β),据隐函数定理,可知:

由式p′[(ua L-uaH)+β(u pL-u pH)]-V′(e)=0可知,委托人为了激励代理人,使其努力水平大于零,委托人并不能够向其支付固定工资,而只能提供一份有条件的状态依存的工资合约(w L,w H),我们称之为“效率工资”。如果委托人支付某个固定工资给代理人,这就意味着委托人向代理人提供了完全的保障,委托人因此必须独自承担企业经营风险;而如果委托人向代理人提供的是状态依存的工资合约,这就意味着企业经营风险不再是由委托人单独承担,而是由双方共同承担。在具体表达中,w L越高,也即代理人从委托人处得到的最低工资保障越高(我们将w L称为“保障工资”),那么就会降低工资合约的激励功能。在其他条件不变的前提下,较高的最低工资保障会导致代理人的努力程度下降,这可以 中得到证明。式

中得到证明。式![]()

![]() 则表明如果w H越高,则代理人的努力水平会越高。这也就意味着,在其他条件不变的情况下,较高的w H对代理人有着更强的激励作用。式

则表明如果w H越高,则代理人的努力水平会越高。这也就意味着,在其他条件不变的情况下,较高的w H对代理人有着更强的激励作用。式![]()

![]() 说明:更高的委托人与代理人之间相信程度(信任系数β更大),会激励代理人更努力地工作。

说明:更高的委托人与代理人之间相信程度(信任系数β更大),会激励代理人更努力地工作。

二、最优工资的决定

首先,我们假设家族企业所运作的市场是完全竞争的,由此可知,企业的经济利润,表达为其期望利润为零,即Eπ*=0。由此可以推得下式:

![]()

其中![]() 求关于w L的偏导数,得

求关于w L的偏导数,得![]() 之间有着负相关关系。如果委托人提高w L,则意味着代理人获得了更高的保障

之间有着负相关关系。如果委托人提高w L,则意味着代理人获得了更高的保障![]() 会因此降低;反之,如果委托人降低w L,则会有更多的企业经营风险被转嫁给代理人

会因此降低;反之,如果委托人降低w L,则会有更多的企业经营风险被转嫁给代理人![]() 因此随之上升。

因此随之上升。

对于委托人来说,他的行动可以看作是在限制条件p′![]()

![]() 的约束下,追求其自身期望效用水平的最大化,这里我们用数学式表达为:

的约束下,追求其自身期望效用水平的最大化,这里我们用数学式表达为:

这样,我们可以简化委托人的最优的wL*,表示为:

这样,我们可以简化委托人的最优的wL*,表示为:

三、委托—代理双方相互信任程度对效率的影响

如果委托—代理双方相互信任程度提高,那么会使得代理人更加努力,从而进一步提高企业的预期利润。从式![]()

![]() 可以看出委托—代理双方信任程度与代理人的努力程度之间的关系,随着相互信任水平的提高,代理人的努力程度也随之提高。

可以看出委托—代理双方信任程度与代理人的努力程度之间的关系,随着相互信任水平的提高,代理人的努力程度也随之提高。

于是这又会影响到企业的预期利润![]()

![]()

上述不等式表明,代理人努力程度与企业期望利润之间存在着正相关关系。也即,代理人努力程度越高,企业的预期利润水平就越高。将此不等式与式![]() 结合起来,我们可以得出如下结论:委托—代理双方的互信程度越高,如果保持其他条件不变,代理人的努力程度就越高,从而企业的预期利润水平就越高。

结合起来,我们可以得出如下结论:委托—代理双方的互信程度越高,如果保持其他条件不变,代理人的努力程度就越高,从而企业的预期利润水平就越高。

利用式

![]() ,我们也可以对互信程度的影响能力给予说明:委托—代理双方之间的相互信任水平越高,即表达为β(α =β)越接近于1,上式中的第二项

,我们也可以对互信程度的影响能力给予说明:委托—代理双方之间的相互信任水平越高,即表达为β(α =β)越接近于1,上式中的第二项![]() 就越小,也即,间接损失就越小;互信水平越高,那么,提高一单位保障工资w L对代理人努力水平会产生更小的负面影响,从而使得委托人受到的损失降低。如果委托—代理双方达到了完美信任,即α=β=1,则间接损失

就越小,也即,间接损失就越小;互信水平越高,那么,提高一单位保障工资w L对代理人努力水平会产生更小的负面影响,从而使得委托人受到的损失降低。如果委托—代理双方达到了完美信任,即α=β=1,则间接损失![]()

信任是稀缺的,而对称且完美的信任则更少。通常,只有家族亲近成员,如家长与子女之间的信任才能近似地看作这种完美信任,不过,这也只适用于小规模家庭的情况。如果随着家庭繁衍,规模扩大,那么家庭成员之间的亲密程度也会随之降低,信任程度也相应地降低。这就告诉我们,如前文所述的Gersick三极模型,如果家族企业经过一位所有者控制阶段、兄弟姐妹合伙阶段和堂兄弟姐妹联合控制阶段,[9]那么企业委托人和家族成员代理人之间的信任也会随之变化,通常如果没有经过特别的维系,我们不能认为这种信任程度会强于第一代的信任程度,而是更弱,那么在信任程度降低的情况下,这种信任的变化会对企业运营产生什么样的影响?我们下面继续来分析。

四、完美信任与相互不信任条件下努力程度e*与保障工资![]() 的比较

的比较

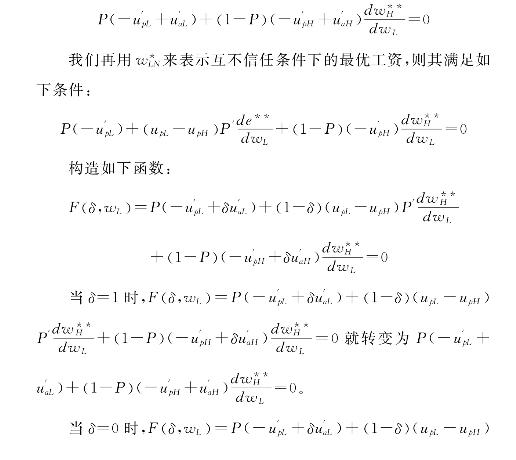

在完美信任条件下,代理人的最优努力水平记作![]() 它要满足条件

它要满足条件![]() 在委托—代理双方互相不信任的情况下,代理人的最优努力水平记作

在委托—代理双方互相不信任的情况下,代理人的最优努力水平记作![]() ,必须满足条件

,必须满足条件![]() 于是我们构造函数F (λ,e)≡

于是我们构造函数F (λ,e)≡![]()

当λ=1时,F(λ,e)可以转化为(https://www.xing528.com)

P′[(ua L-u aH)+β(u pL-u pH)]-V′(e)=0。

当λ=0时,F(λ,e)可以转化为P′(ua L-uaH)-V′(e)=0。![]()

这表明,如果保持其他条件不变,在完美信任条件下,代理人的努力水平要高于相互不信任条件下他的努力水平。

这里,我们将完美信任条件下的最优工资记为,则其满足![]()

如下条件:

![]() 。这表明,如果给定其他条件不变,完美信任中的代理人能从委托人那里得到更高的保障工资。

。这表明,如果给定其他条件不变,完美信任中的代理人能从委托人那里得到更高的保障工资。

通过完美信任与相互不信任的比较,我们可以得到如下结论:在给定工资合约的条件下,与相互不信任的情形相比,完美信任条件下代理人的努力水平会更高;在完美信任情况下,为激励代理人达到特定的努力水平,委托人利用效率工资的压力更小,因此可以向代理人提供水平更高的保障工资。这就意味着,与互不信任相比,完美信任条件下委托人雇佣代理人的代理成本更低。

第四节 对称信任与不对称信任条件下的

最优努力e*与保障工资![]() 的比较

的比较

委托人与代理人之间的相互信任,即使是非完美的相互信任也非易事。与相互信任相比,委托—代理双方的不对称信任(α ≠β)要更为常见。为了分析方便起见,这里假设代理人的效用以α的折扣进入委托人的期望效用函数,并假定代理人效用函数中的信任系数β为零。这样假设即表示代理人信任委托人而委托人不信任代理人。通过比较不对称信任情形与对称信任情形下代理人的最优努力水平和最优工资合约,以此来证明,在不对称信任条件下,委托人在竞争市场的压力下,将更多地通过效率工资来激励代理人,同时这也意味着更多的企业经营风险将通过降低w L的方式由委托人转移给代理人。如果给定工资合约,代理人的努力水平和相互信任的情形相对要更低。由此我们可以得出结论,相互信任情形的代理成本要低于相互不信任情形。

一、不对称信任情况下的分析

按照我们前面的假定,在不对称信任的条件下,可以把代理人的期望效用表达为

仍然沿袭前文的思路,我们把![]() 和e*定义成w L的函数,上述最优化问题于是被转化为委托人达到自身效用极大化的w L的求解问题:

和e*定义成w L的函数,上述最优化问题于是被转化为委托人达到自身效用极大化的w L的求解问题:

经过求解,可得满足这一条件的最优保障工资为![]() w L ( OL,OH;

w L ( OL,OH;

α)

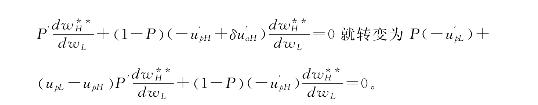

二、两种情况下最优努力水平的比较

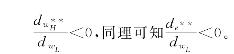

从前文的分析中,我们已经推得,对称信任条件下,代理人的最优努力水平为e*=e (w L,w H,OL,OH;β),而非对称信任下,代理人的最优努力水平为e*=e (w L,w H),这里,我们将前者记为![]() 后者记为

后者记为![]() 。首先来构造下列函数:

。首先来构造下列函数:

根据上述分析,通过比较对称信任和非对称信任条件下代理人的最优努力水平,我们可以得到如下结论:

(1)对称信任条件下代理人的努力水平高于非对称信任条件下的努力水平,其原因是对称信任这一非正式契约机制使得代理人把自身行动的结果内在化,以此使代理人采取机会主义行为的动机降低。

(2)双方相互信任的程度越高,委托人与代理人之间利益的一致性就越强。如果委托人给定工资合约,代理人的最优努力水平也因此越高;在完美信任的情况下,代理人会表现出最优努力水平,而给定工资合约条件下代理人的努力水平越高,即意味着代理成本越低。

三、两种情况下最优工资的比较

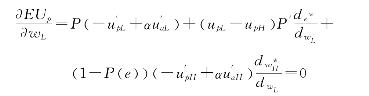

综合前面的讨论,在对称信任条件下,委托人通过决定w L来追求自身效用最大化,需要满足的一阶条件为

在非对称信任条件下,该条件变为:

这里,我们将前一条件下最优的w L记为![]() 将后者记为

将后者记为![]()

首先来构造函数Ψ(λ ,w L):

分析至此,我们可以得出如下一些结论:

(1)与非对称信任的情况相比,如果委托—代理双方的信任是对称信任的时候,委托人可以向代理人支付更高的w L,以此来降低代理成本。委托人向代理人提供更高的w L,意味着委托人给予代理人更强的保障。

(2)委托人之所以通过这样的方式来降低代理成本是因为:在对称信任条件下,通过委托人的效用进入了代理人效用函数的方式,代理人行为对委托人的效用影响被内在化了,具体是:如果β<1,则只是部分内在化,也就是说,委托人的效用以β的比率进入代理人效用;当β=1时,表示全部内在化。这使得与非对称信任的情形相比,委托人提供更高的保障工资w L对代理人的负激励效应相对小,这也就意味着,即使委托人的工资合约里提供了更高水平的w L,代理人的努力水平也不会因此大幅降低,相应地,企业的高产出水平出现的概率也比较高。

第五节 不同的信任关系对家族企业传承的影响:几个总结

根据前面的分析,在中国这样一个低信任度社会中,强调熟人和关系网络,因此陌生人之间很难形成相互的信任。同时,这种信任本身十分脆弱,特别是相互信任的建立和维持更加困难。委托人与代理人之间存在相互信任特别是程度很高的相互信任是比较少见的,相比较而言,不对称信任更加常见。鉴于此,我们改变了传统文献所有个人的利他倾向都相同的假设,认为不同个人的利他倾向不同,其信任系数是不相同的。这无疑与现实情况更加接近(为了简化分析,信任在本章中被当作一个外生给定的变量)。

本章将委托人与代理人之间的信任状态分为两种情况:对称信任(也即相互信任)、非对称信任和互不信任。在分析不同情况下代理人的最优努力水平和最优工资合约的基础上,我们将上述两种情况下的最优值进行了对比,得出如下两个结论:

(1)从代理人的努力水平以及其从委托人处所获得的保障工资角度考虑,完美信任的情形要优于互不信任的情形。

(2)从委托人通过状态依存的效率工资来激励代理人的压力以及代理人所获得的最低工资保障来考虑,对称信任条件下的压力要比不对称信任时小,代理人的最低工资保障也更高。反过来说,如果给定工资合约,对称信任条件下,代理人努力水平要比不对称信任条件下更高。这说明,相互信任程度越高,代理人工作越努力,其工资保障也相应地更强。

根据前文的分析,代理成本取决于两个因素,一是代理人的努力水平,二是保障工资。具体来说,代理人的努力水平越高,代理成本越低;保障工资越高,代理成本也越低。

结合上文的结论,我们认为相互信任程度越高,家族企业雇佣职业经理人所需支付的代理成本越低:如果给定代理人的努力水平,那么委托人的激励成本,非对称信任情形要高于相互信任情形,互不信任情形要高于完美信任情形。如果给定代理人的能力,委托人是否能够成功地扩展委托—代理链条就取决于代理成本的高低,而代理成本取决于委托—代理双方的信任程度。于是,信任程度越高,代理成本越低,代理链条越容易扩展。因此,本章模型分析的结论可以表述为:

(1)家族企业的委托人与代理人之间的信任在创业阶段常常是对称的,这种高度的信任降低了代理成本,因此委托—代理链条容易扩展,相应地,企业的高水平产出的可能性也就更大。

(2)随着家族企业发展繁衍到第二代,家族成员增多,按照Gersick的三极模型,这时家族就从一位所有者控制变成了兄弟姐妹共同控制,然后再到堂兄弟姐妹联合控制。家族发展,枝开叶散的结果是,家族成员之间的信任程度下降。当信任优势消失后,家族企业的低代理成本优势也相应地消失,这时家族企业就面临着转型的问题,即是不是转为家族外的职业经理人的管理?

(3)如果家族企业在繁衍扩散时,家族成员的信任程度下降,导致代理成本上升,这时如果成功地引入家族外职业经理人的管理,并在家族委托人和作为代理人的职业经理人之间建立起“代理成本适当”的信任关系,或者这种新的信任关系能保证一个适当的低代理成本,那么家族企业仍然可以继续扩展代理链条,或者说扩大生产规模。

(4)第(3)条结论的反面告诉我们,如果家族企业所生存的环境使其无法找到合适的职业经理人来完成这样的代理工作,来控制家族企业的代理成本,那么家族企业要继续传承发展,唯一的选择就是缩小它的生产规模——人为地缩短代理链条(不愿意做大),或者被动地缩短代理链条(做不大)。

(5)如果把第(4)条继续打破,也就是说,家族企业在代际传承的时候,家族成员之间的高度信任消失了,代理成本攀升,这时又不能找到合适的经理人来降低这样的代理成本,而家族企业本身又在有意或者无意、主动或者被动地做大、扩展代理链条,那么这样做的结果是,家族企业的经营风险会因此增加。企业做大了,但是却换了主人(所有权人)。

上述这些理论上的结论与家族企业的实践是否相符呢?我们将在后面的三个章节中对应着做更详细的讨论和剖析。

【注释】

[1]所谓“进入权”就是为使用或处理企业关键资源的能力。“如果关键资源是一台机器,‘进入权’就是操作机器的能力;如果关键资源是一个想法,‘进入权’就是了解这个想法所有细节的权力;如果关键资源是一个人,那么‘进入权’,就是与之紧密合作的权力”。Rajan and Zingales,1998。

[2]专用性人力资本只会使其所有者受制于人,而专有性人力资本才是事后谈判力量的源泉。

[3]产生这一“单边要挟”的原因,很大程度是因为他们没有区分人力资本的专用性和专有性。

[4]这里的经理人是一个宽泛的概念,并非是钱德勒所定义的职业经理人,而是泛指家族企业的经营者,既可以是家族企业的成员,也可以是经理人。

[5]Jensen和Mecking(1976)认为竞争性的股权市场能够约束经理一所有者的行为,因为他们的渎职将会降低自己股权的价格,从而自己支付担保成本(bonding cost)以使他们自身置于公共会计的审计之下。因而,Putterman(1986)认为,严格地讲,经理的行为并不是由委托人来监督的,而是由有效率的股权市场监督的。Jensen和Mecking还指出,由代理问题所导致的对利润最大化的偏离,可以进一步通过经理市场和企业本身的市场即资本市场来减少。Fama(1980)对这一点进行了研究,他认为即使经理自己不拥有股权从而不受有效率的股权市场的约束,经理市场也能够通过影响经理的未来收益提供一个辅助的约束工具;万一经理市场也不能充分地约束经理,仍然有给经理施加压力的外部收购市场这种最后的约束方法。作为相互强化的约束工具的多重市场的相互作用这一思想在Fama和Jensen(1983)的论文中再次出现。他们认为代理问题已被生产要素市场减至最小,因为使要素所有者能合法占有他们的专业化成果的要素市场,确保了服务于一个整体的团队的利益也就是服务于他们自己的利益。

[6]第二章关于信任的定义已经说明,信任是一个阈值,它表示的是一种相信别人即使可以伤害自己,但也不会伤害自己的预期。

[7]Gersick K E,Davis J A,McCollom M.Hampton and Lansberg I,Generation to Generation:Life Cycles o f the Family Business,Boston:Harvard Business School Press.1997.

[8]Davis J A,and Tagiuri R,The In f luence o f Li fe Stage on Father-Son Work Relationships in Family-Owned Businesses.Family Business Review,1989,2(1):47-74.

[9]Gersick K E,DavisJA,McCollom M.Hampton and Lansberg I.Generation to Generation:Life Cycles of the Family Business.Boston:Harvard Business School Press,1997.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。