7.3.1 产业发展生态化

1)产业生态化的内涵

产业生态化是依据产业自然生态有机循环机理,在自然系统承载能力内,对特定地域空间内的产业系统、自然系统与社会系统之间进行耦合优化,达到充分利用资源,消除环境破坏,协调自然、社会与经济的持续发展。实施产业生态化要求,在生产中大力推广资源节约型生产技术,建立资源节约型的产业结构体系,减少对环境资源的破坏,倡导绿色环保消费。产业生态思想借鉴的是生态系统中的一体化模式,它不是考虑单一部门与一个过程的物质循环与资源利用效率,而是系统地解决产业活动与资源、环境关系。当然,产业生态化是一个渐进过程,是产业的反生态性特征日趋削弱、生态性特征逐渐加强的过程。在这一过程中,人们为产业系统创造了一个新的范式,将人造系统纳入自然生态系统的运行模式中,逐步实现由线性(开放)系统向循环(封闭)系统转变。从理论上看,产业系统不仅要形成自身的物质循环反馈机制,更要尽可能地纳入生态系统的物质循环系统。因此,也有人称产业生态化为循环经济。产业生态体系既是循环经济在社会生产方面的体现,也是实现循环经济的物质基础。产业生态系统是产业发展的高级阶段,在这个阶段中,物质在系统内实现完全闭路循环。生态产业链的构建是循环经济的重要组成部分,其出发点是提高经济活动中物料和能量的利用效率,同时减少对环境的影响,方法就是基于对自然生态的模仿。

循环经济是一种新型的、先进的经济形态,是集经济、技术和社会于一体的系统工程。循环经济的技术经济特征之一是提高资源利用效率,减少生产过程中的资源和能源消耗。这是提高经济效益的重要基础,也是污染排放减量化的前提。特征之二是延长和拓宽生产技术链,将污染尽可能地在生产企业内进行处理,减少生产过程中的污染排放。特征之三是对生产和生活用过的废旧产品进行全面回收,可以重复利用的废弃物通过技术处理进行无限次的循环利用。这将最大限度地减少初次资源的开采,最大限度地利用不可再生资源,最大限度地减少造成污染的废弃物的排放。特征之四是对生产企业无法处理的废弃物集中回收、处理,扩大环保产业和资源再生产业的规模,扩大就业。循环经济体系倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式,以实现资源使用的减量化、产品的反复使用和废弃物的资源化。强调“清洁生产”,是一个“资源—产品—再生资源”的闭环反馈式循环过程,最终实现“最佳生产,最适消费,最少废弃”。

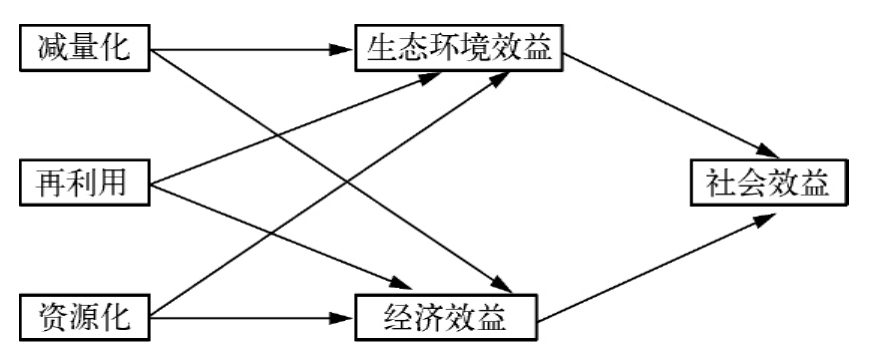

由上述分析可知,循环经济是以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”(3R)为原则的经济增长模式,是对物质闭环流动型经济的简称。从物质流动的方向看,传统工业社会的经济是一种单向流动(或开放型)的线性经济,即“资源消费→生产产品→废物排放”线性经济的增长,依靠的是高强度地开采和消耗资源,同时高强度地破坏生态环境。循环经济要求以“3R”为社会经济活动的行为准则,运用生态学规律把经济活动组织成一个“资源消费→生产产品→再生资源”的反馈式(或闭环型)物质流动模式,所有物质和能源在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用,以使经济活动对自然生态环境的影响降低到尽可能小程度的一种生态经济和与环境和谐的经济发展模式,使“3R”与社会、经济、环境效益之间形成正相关关系(图7-14)。

图7-14 “3R”与三大效益之间关系

产业生态化作为获取和维持可持续发展的一种实践手段,旨在倡导一种全新的、一体化的循环模式,即经济系统和环境系统具有高度的统一性,两个系统内各组成部分之间相互依存、不可分割。同时,产业生态化要求物质和能量的总体循环贯穿于从原材料开采到产品生产、包装、使用以及废料最终处理的全过程。产业生态化是一种系统的产业开发模式。它的循环优化不仅仅局限于一个企业内部,而且注重更高级别的区域系统乃至整个国家或地区的产业系统的优化,在一定区域内形成类似生态圈的产业循环系统,通过区际间的产业生态系统的互动性依存,在全球实现产业活动与生态系统的良性循环和可持续发展。产业生态系统具有层次性与相对性的系统边界。产业生态系统的最高层次是全球性产业生态系统,这一系统边界就是全球产业活动的影响范围所及。它与全球生态系统之间保持着动态的物质交流,对全球生态系统产生深刻的影响。把全球产业生态系统作为产业生态系统研究的最高层次,才能最好地体现产业生态追求的最高目标——闭合的物质循环系统。

2)高新区产业生态化的策略

高新区的产业化策略主要有功能定位策略、区域循环策略、产业组织策略、空间形态策略与绿色开发策略(陈家祥,2006)。

(1)功能定位策略

南京高新区位于南京市总体规划确定的都市发展区内,是南京规划的三大产业基地和新城之一。从高新区的发展条件与潜力出发,高新区在不同的层面具有不同的功能定位,其主要的功能有产业功能、社会功能和区域功能三个方面。产业功能和区域功能是园区的主导职能,决定了园区地位、规模和作用;社会功能则是园区可持续发展的重要保证,是园区成熟的重要标志。三个层面实现三个环节的物质闭环流动,构成循环经济的框架,综合概括形成了南京高新区的整体功能定位。

区域功能是随着主导产业的集聚,以产业发展带动地域综合开发,成为南京江北地区城市化的动力源和江北新市区的主要区域空间,推动南京江北新市区的建设,对南京市的发展与建设发挥重要的引导作用。

社会功能体现为南京高新区是南京都市圈高科技文化和创业文化中心的重要组成部分之一,是南京工业化、现代化的集中体现区,因此在社会层面推动绿色消费,实现消费过程中和消费过程后物质和能量的循环,最终建立循环型社区。

总体分析,南京高新区定位为以循环经济理念为导向,以高新技术为先导,以产业化、城市化为主要内容的开发区,逐步发展成为“国际一流,国内领先”的现代化、生态化、综合性的创新型国家高新区。

(2)区域循环策略

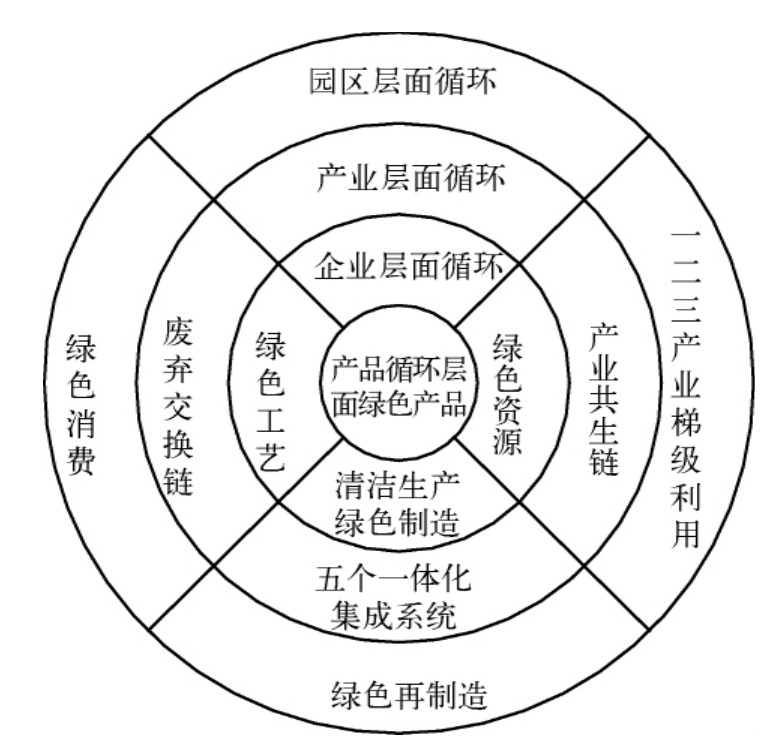

发展以循环经济为中心的创新型园区应从企业、产业、园区三个层面展开。在企业层面,以建立循环型企业为目标,对生产过程大力推进清洁生产,要求从生产的源头和全过程充分利用资源,最大限度地节约原材料和能源,削减所产生废物的数量,使每个企业在生产过程中废物最小化、资源化、无害化;对产品,要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响。在产业层面,建设以“绿色产业”为主题的生态化产业这种新型的工业组织形态,园区内采用废物交换、清洁生产等手段,不断拉长、拉扁产业链,使上游企业产生的副产品或废物成为下游企业的投入或原材料,形成类似自然生态系统食物链的产业生态系统,从整体上打造“减量化、再利用、资源化”的一体化循环产业链,以实现园区内企业群的资源最有效利用,废物排放量最小,甚至零排放。在园区层面,以污染预防为出发点,以物质循环流动为特征,用生态链条把工业与农业、生产与消费、城区与郊区、行业与行业有机结合起来,大力发展资源利用产业,实行可持续生产和绿色消费,注重第一、第二、第三产业间物质的循环和能量的梯级利用,全面提高资源利用率,以社会、经济、环境可持续发展为最终目标,逐步建成创新型、循环型园区。

秉承上述理念,园区必须尽量实现在有限地域内的集约生产,这样既可以节约空间资源、节约水资源、节约能源,而且可以有效地降低、控制污染,为此规划建设以五个“一体化”为原则:(https://www.xing528.com)

一是产业发展一体化,就是利用产品上、下游的特点,形成产业链;二是公用辅助一体化,就是合理地利用能源,减少消耗,根据园区内部主体项目对水、电、气等的需求总量,统一规划、集中建设,形成供水、供电、供热、供气为一体的公用工程“岛”,实现区内能源的统一供给;三是物流传输一体化,通过与各个企业连成一体的专用输送管道及仓库、码头和道路等,将区域内的原料、能源和中间体安全快速地运送到目的地,形成区内一体化的物流运输系统;四是环境保护一体化,在生产过程中运用环境无害化技术和清洁生产工艺,并对各企业排放的三废集中起来,运用先进的技术统一处理,形成一体化的清洁生产环境,使园区达到生产与生态的平衡,发展与环境的和谐;五是管理服务一体化,为进区的业主提供“一站式”办公,寓管理于服务之中,使来自不同国家、不同属性、不同规模的企业在化工园区都能得到全面、优质的服务,有一种互为一体的归属感。同时结合市场经济手段向各业主提供后勤“一条龙”服务,使各生产单位集中全部精力进行其核心活动,实现高效运作(图7-15)。

图7-15 以循环经济构筑的化工园区系统循环层面

(3)产业组织策略

一方面,根据关键种理论,利用已有的强大产业基础和条件,以产业关联度为依据,把园区内各个互相作用的公司和工业视为工业生产环境,建立相关产业网络体系,将各个专业公司有机地联合成一个综合生产体系,统一组织物料的纵向和横向联合,形成生产链和生产网络,确保原料的充分利用,并消化各种废料、废品,实现物料的再循环,推进园区生态环境、生产和生活的最优化,使园区人流、物流、价值流和能量流在整个工业生态经济系统中合理流动和转换增值。另一方面,通过产业环节的分解或鼓励其母公司内的人员创办新公司,从而衍生出一批具有紧密分工与协作关系的关联企业,通过新公司的衍生,促进产业内部分工,构建相互依存的产业关系。

对新建区内的产业布局坚持以分工协作、本地结网形成产业集群来安排项目,即对新进区的企业明确以产业集群为导向,努力形成大中小企业密切配合、专业分工与协作完善的网络体系。

(4)空间形态策略

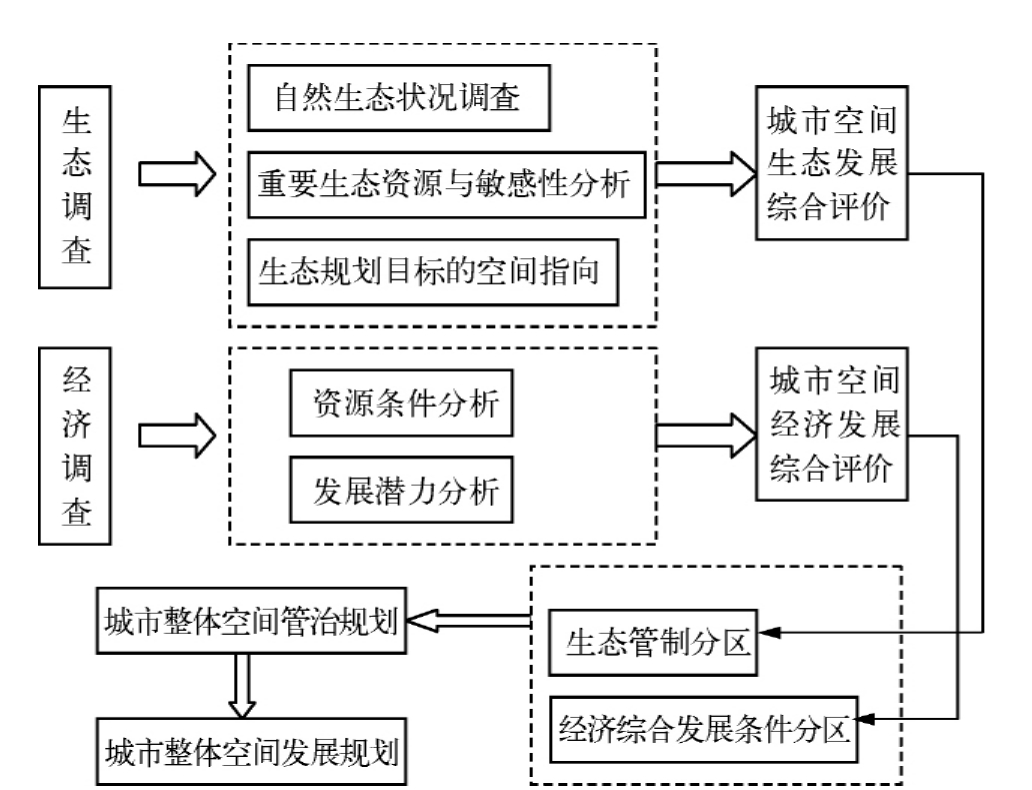

要改变规划编制办法,采用生态规划和城市规划相融合的规划编制办法(图7-16)。为充分满足性质不同的企业对设施条件的不同要求,做到同类企业设施共用、资源共享,以“分片”或“分园”的不同组织形式安排产业用地,即规划区内的土地空间配置按照上游、中游、下游项目相关共生,一体化集聚,形成企业之间化工原料、中间体、产品、副产品及废弃物的互供共享关系,一“体”呵成,组成相对独立的片区或产业园,形成专业园区的空间格局。同时增强园区第一、第二、第三产业间物质的循环和能量的梯级利用。中心生态廊道使产业空间与生态空间相间相连,形成产业集中布置以节约用地,生态廊道中心布置以降污,实现最集约的土地利用和最佳生态效应的有机结合。专业园区用地空间要强调企业关联,生产空间疏密有序,节地与环境效应的统一;公用工程等各项功能要合理配置,节能、节地、污染控制与规模效应的统一。园区要有提供多种交通方式的良好条件,对外交通按照运输方式有公路、铁路、水运、管道等多种方式。着眼于不同交通运输方式的高效衔接,规划以“综合集成”的理念为导向,交通网、物流网、生态网综合,交通与产业上下游的资源循环利用统一,合理规划各种交通系统,并与园区内部道路自然衔接,满足物流、人流的进出要求。内部道路布置需要考虑地块开发要求,成环状布局,密度合适,以满足生产的连续性和安全性,同时分级设置,注重断面,配合高压走廊、管廊(即管道走廊)、防护绿带规划,既保证交通要求又形成良好的道路景观和经济安全的物流输送。

图7-16 城市空间生态规划与城市规划融合程序

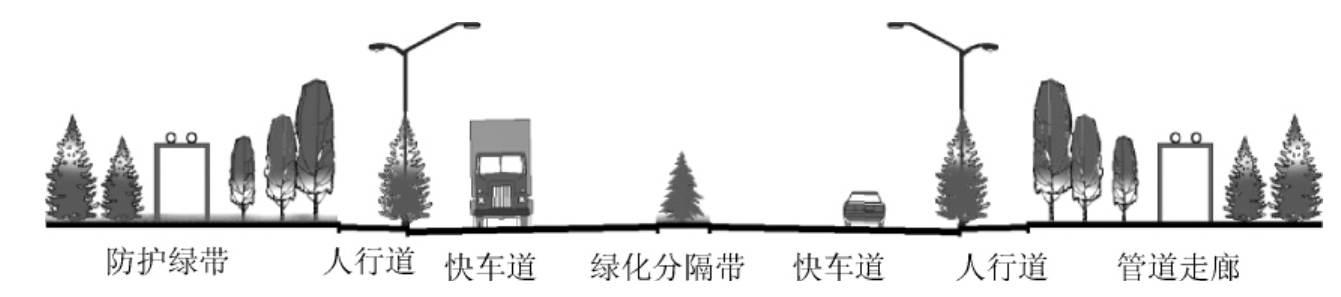

规划道路分为主干道、次干道、支路三个等级。主干道红线宽度为80m,由道路、管廊、绿化带组成,道路宽度40m,双向六车道以上,采用两块板形式,中间设置绿化分隔带,两侧的防护绿带宽度一般控制在20m左右,可兼做高压线走廊和企业的管廊用地,满足交通、景观、生产的多方面需求(图7-17)。次干道红线宽度30—60m,由道路、管廊、绿化带组成,道路宽度30m,双向四车道以上,采用两块板形式,中间设置绿化分隔带,两侧的防护绿带宽度一般控制在15m左右,可兼做高压线走廊和企业的管廊用地。支路红线宽度为24m,双向四车道,采用一块板形式,可根据需要在两侧设置10m左右的防护绿带。

图7-17 园区道路横断面示意图

(5)“绿色”开发策略

以“原料——工业生产——产品使用——废品回收——二次资源”的新观念,替代“先污染,后治理”的粗放式经营模式,采用“源头预防及生产过程控制”的清洁工艺取代“末端治理为主”的被动环保策略,走资源、环保、经济、社会协调发展的道路。园区规划基于循环经济的新理念,将园区建成绿色生态园区。为此,园区构筑了三道绿色屏障:

一是构筑绿色准入屏障。所有进入园区企业,必须采用先进技术,环保达标。二是采用绿色生产技术。从侧重污染末端处理,逐步转变为工业生产全过程控制,大力完善和促进清洁生产技术的开发和推广,由侧重浓度控制转变为浓度与总量控制相结合,由侧重分散的点源治理转变为集中控制与分散治理相结合,环境治理与资源、能源有效利用相结合。三是结合园区生态农业建设,建设绿色生态农业。在铁路、公路两侧建设防护隔离带,主要种植对污染能起净化作用的林木,提高园区的生态自净能力,并有效减少园区对周边区域的环境影响;在滁河、朱家山河两侧分别设置100m、50m宽的绿廊,连贯、沟通城镇内外的绿色空间。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。