2 山西票号经营管理制度的形成环境及基本构架研究

任何事物的产生与发展,离不开其所处环境的影响。外部环境对任一事物的特征形成具有不容忽视的重要作用。山西票号的经营管理之所以具有鲜明特色和丰富内涵,与其所处的外部环境、机遇、挑战是密不可分的。

因此,研究山西票号经营管理,离不开对山西票号所处环境的分析。具体来看,山西票号所处的特定经济环境、社会环境和文化环境对山西票号的经营理念、管理哲学产生了潜移默化的影响,对当时以山西票号为首的金融业的发展、金融文化的形成有深刻作用。基于此,本章从经济环境、社会环境、文化环境三个方面分析山西票号产生发展的历史环境,探究其对山西票号经营管理的影响,在此基础上,界定本书研究山西票号经营管理的基本维度和总体构架。

2.1 山西票号经营管理制度形成的经济环境

经济环境主要是指一个国家或地区的经济发展水平、经济制度、经济结构等内容。山西票号所处的经济环境是中国从农业社会向工业社会转型的过渡期。在此阶段,商业发展尤其迅速,商业革命顺利发生,对货币流通、金融机构的发展提出了新的要求。山西商人把握此次机遇,在借鉴当铺、账局、印局等金融机构经验做法的基础上创新发展了山西票号,形成了山西票号的经营管理制度。

2.1.1 中国商业革命与山西商人

山西票号之所以发生在清中期,与明清时期中国商业革命的发生是紧密相关的。商业革命的发生使得商业发展突飞猛进,商业的发展对金融业提出了更高更新的要求,山西票号顺应这一发展趋势,应运而生。票号之所以能够最早出现在山西,与明清时期山西商人在中国商业中所处的地位及所起的重要作用是分不开的。山西商人经营商业手工业、早期金融机构取得重大成功,在此基础上创造性地设立山西票号这一主要从事异地款项汇兑的新金融机构,是水到渠成、顺理成章的。

从明中期到清晚期,中国发生了一场商业革命,这场商业革命是中国几千年来农业文明发展到一定阶段的必然产物,其主要变革表现在:农业、手工业商品化程度大大提高;一大批商业城市陆续兴起;国际商路广泛扩展;商业、手工业组织企业化。在这场商业变革中,山西商人发挥了主导性作用,成为商业革命的重要参与者和推动者。

(1)中国商业革命的主要表现

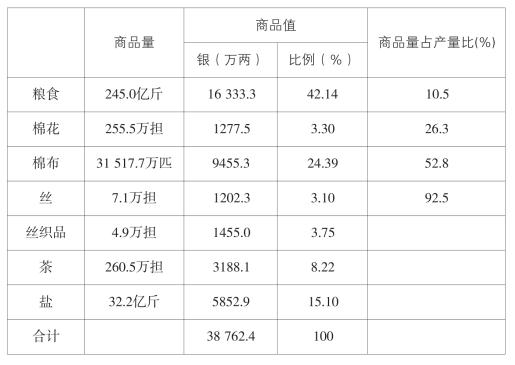

第一,农业、手工业商品化程度大大提高。中国封建社会的农业、手工业发展到明清时期已逐渐摆脱自给自足的束缚,更多地体现出商品化的特征。从工矿业来看,1405年(明永乐三年)~1434年(明宣德九年),铁产量由114万斤增加到833万斤,增长近7倍。1461年(明天顺五年),仅山西阳城一县的铁产量就达到700万~900万斤,相当于1444年全国的铁产量[1]。从农业上看,鸦片战争前全国粮食产量中商品粮约占10.5%,值银16333.3万两;全国棉花国内市场商品量316万担,其中减去进口商品棉60.5万担,国产棉花商品量255.5万担,占当时产量的26.3%,值银1277.5万两;全国棉布消费量中,国产棉布自给占47.2%,国产棉布商品量占52.8%,值银9455.3万两;全国丝产量中,商品量占92.2%,值银1202.3万两;全国茶叶国内消费量200万担,出口茶60.5万担,茶叶产量等于商品量,为260.5万担,值银3186.1万两;全国食盐产量也是商品销售量,为32.2亿斤,值银5852.9万两[2]。

第二,一大批商业城市陆续兴起。鸦片战争前,非农业人口2000万,占5%。非农业人口的快速增加和集聚促成了一大批商业城市的兴起。据史料记载,明代宣府镇“贾店鳞比,各有名称,如云南京罗缎庄、苏杭罗缎庄、潞州绸庄、泽州帕铺、临清布帛铺,绒棉铺、杂货铺、各行交易铺沿长四五里许,贾皆争居之”[3]。至于北京,不仅商业人口众多,店铺林立,而且商业行会组织也达到很大规模。“北京的工商业会馆,成立于明中叶的很多,如山西平遥颜料商建立的颜料会馆……还有山西临汾商人建立的临汾会馆、山西潞安商人建立的潞安会馆、浙江宁波药材商人建立的四明会馆、陕西关中商人建立的关中会馆等。”[4] 到清中期,不仅南京、苏州、扬州、广州、泉州是有名的商业城市,就连张家口、包头、伊犁、库伦、科布多都成了有名的商业贸易城市。

第三,国际商路广泛扩展。东南方面重点是海上贸易,以广州、泉州、厦门、福州为中心,与交趾、泰国、马来半岛、爪哇、菲律宾、日本贸易。北方陆路贸易以恰克图、塔尔巴哈台等为中心,与俄罗斯及西亚国家进行贸易。恰克图市场在1723年(清雍正初年)贸易额为100万卢布,到1796~1820年(清嘉庆年间)增至600万卢布以上,道光、咸丰年间持续增加。从17~18世纪(明万历二十八年至清嘉庆五年),中国对外贸易的大量顺差使外国银元大量流入国内,总计13亿元左右[5]。大量白银的净流入说明了当时我国对外商路的拓展。

第四,商业手工业组织企业化。从企业组织制度看,明中期以后到清中期,中国手工业、工业、商业、金融业的组织形式企业化,一是独资企业,二是合伙企业,三是股份制企业。其中山西商人设立的商号普遍采用了所有权与经营权分离的现代企业管理制度,表明当时手工业、商业组织已经具备了现代商业企业的一些组织特征。从手工业的生产看,工艺的分工化、流程的细化、生产的规模化已经逐渐接近现代企业的生产组织形式。

(2)山西商人在中国商业革命中的重要作用

在这场商业革命中,中国最活跃的商帮有晋商、徽商、潮商、洞庭商、宁波商、龙游商、陕西商、山东商、江右商等,其中,山西商人起到了主导性的作用。

第一,山西商人在商品生产中起主导作用。山西手工业生产自古就比较发达,到明清时期更是占有举足轻重的地位。山西运城的潞盐,到明清时期产量达三四百万担,行销山西以及西安、汉中、延安、南阳等11府,覆盖晋、豫、秦三省共115县数百万人口[6]。山西盛产煤、铁,冶铁和铁器制造非常发达。清道光年间,晋城一县有铁炉1500余座[7],其产品如铁锅、铁丝、缝衣针,供应全国以及北亚地区,阳城县的铁制犁镜还远销西亚地区。丝绸方面,到明代,山西仅长治、高平、潞安3处就有织机13000多台[8]。清初,仅高平县年产绸缎就有3000多匹。

第二,山西商人在商品流通中起主导作用。山西商人在明清时期的商品流通中起到主导性作用,许多重要商品,如茶叶、丝绸均是由山西商人进行流通贸易的。1728年(清雍正六年),由清朝雍正皇帝与俄国叶卡捷林娜二世签订的《恰克图条约》规定中俄贸易以恰克图为主要活动中心,“大约在1845~1847年以前,平均每年从这里输走茶叶4万箱左右,1852年却达175 000箱”,“买卖货物的总价值(按照所公布的账目来看,货物定价都不高)竟达1500万美元以上的巨额”[9]。据《中俄贸易之统计研究》,1844年,中国对俄商品输出入分别占到全国商品输出入总额的16%和19%[10],而在恰克图的茶叶贸易中,山西商人始终占据垄断地位。据衷干《茶市杂咏》记载:“清初茶叶均系由西客经营,由江西转河南运销关外。西客者,山西商人也。每家资本约二三十万至百万,货物往还络绎不绝。”山西商人从福建武夷山收集茶叶,途经汉口、襄樊、赊旗、晋中、雁门关、库伦等十几处中转地,先后经历水路、陆路最终运抵恰克图与俄商交易。不光是恰克图中俄茶叶贸易,山西商人还垄断了清朝对蒙古的贸易,以大盛魁为代表的山西旅蒙商号根据蒙古人的日常生活所需,用较为廉价的绸布、茶叶、烟酒和金属器皿及工具等,换取蒙古人的各类牧畜、毛皮等畜产品。其中大盛魁极盛时同蒙古的贸易额年约900万~1000万两白银,每年有1500峰骆驼往来于长城和乌里雅苏台之间,从业人员达六七千人。

第三,山西商人在商业城市化和市场化过程中起到重要作用。一方面,山西商业城市在全国商业中占有重要地位。“山西商业起源很早。……秦汉两代,太原、平陆、平遥、汾阳等地都成为商品集散城市。隋唐时代,又出现晋城(泽州)、太谷、平定、大同等新兴商业城镇。……此后,专业市场,期庙集会,以及各县镇商业,亦相继发展。清光绪年间,平遥是晋中大商场,有工商业600多户。”[11] 至明末,“全国较大的商业城市有三十三个,而山西就有太原、平阳、蒲州三处”[12]。另一方面,山西商人通过自身的流通贸易促进了一系列商业城市的兴起,如在归化城,山西人占全部人口的70%,大都是以商业、手工业为生,奠定了归化城的兴起基础。再如太谷曹家发家的始祖、明末清初的曹三喜,因家庭生计困难,随人来到三座塔(今辽宁朝阳市),最初以种菜为生,后来不断发展,生意日渐兴旺。随着三座塔人口数量的增加,清光绪年间,政府正式在此设置了朝阳县,因此当地流传着“先有曹家号,后有朝阳县”。在包头城,也广泛流传着“先有复盛公(祁县乔家的商号),后有包头城”的说法。

2.1.2 商品经济发展对异地资金调度的要求

明清时期,国内商品经济有了长足发展,特别是乾隆、嘉庆后,国内商品贸易和国际贸易都在迅速发展。根据吴承明先生对鸦片战争前我国国内粮食、棉花、棉布等7种主要商品市场值的估计,当时国内市场商品流通总额应在38 762.4万两(见表2-1),人均近1两,除以上7种商品值外,还有铁、瓷器、铜3种商品值1150万两。

表2-1 鸦片战争前主要商品市场估计[13]

在如此大的商品流通额中,有相当一部分商品,如棉布、丝织品、茶叶需要经过长途贩运进入国内异地市场。如此巨大的商品量流动并交易,如果依赖于传统运送现银的方式结算,其中耗费的人力、物力、财力等成本是巨大的,且运送过程中的风险也是巨大的。因此,货币流通由运送现银改为汇兑方式的需求愈加强烈。

除了国内贸易外,海上对欧美各国的贸易以及恰克图巨额换货贸易同样对新型汇兑方式提出了要求。按照进出口总额计算,1764~1784年,海上贸易规模维持在554万至700万两之间,1785~1794年快速增至1294万至1324万两,而到了1819年猛增到2282万两,其后,一直至1833年,稳定在2200万两至2300万两之间[14]。恰克图贸易总额也从1755~1762年的年均71万卢布快速增加至1824~1833年的1064万卢布[15],70年时间增长近14倍,几乎每十年翻一倍。

国内贸易额与对外贸易额的快速增长,给货币流通提出现实要求。长期以来,我国异地间的货币清算方式,一直依赖现银运送方式,镖局是现银运送的主体。这种现银运送方式不仅时间长、效率低、运送量小,更在路途中具有被劫或遗失的风险,这种风险在社会动荡年间更是大大提高。镖运现银方式与商业要求的及时清偿及现款稳妥调拨之间的矛盾日益尖锐,因此,明清时期国内外贸易额的大量增加和商品经济的飞速发展迫切需要新的货币清算方式的出现,山西票号的汇兑方式也就应运而生了。

2.1.3 当铺、印局、账局、钱庄对山西票号经营管理制度的影响

在山西票号产生之前,山西商人经营了一系列金融机构,如当铺、印局、账局、钱庄,这些金融机构在中国商业革命中有着重要的历史地位,同时也对山西票号的产生和经营管理制度的建立产生了重要影响。

(1)当铺

当铺作为一种消费抵押信用机构,早在南北朝时就已经出现,但发展并不很快,规模也较小。明清之后,随着山西商人资本的发展,当铺也得到迅速发展。在清康熙年间,全国大约有22 000多家当铺,其中山西境内就有4700家,约占1/5[16]。1685年(清康熙二十四年)全国有当铺7695家,其中山西有1281家,占16.6%;1724年(清雍正二年)全国有当铺9904家,其中山西有2602家,占26.2%;1753年(清乾隆十八年)全国有当铺18 075家,山西有5175家,占28.6%[17],比重呈不断上升趋势。19世纪50年代,在北京有当铺159家,其中山西人开办的当铺就有109家,占68.55%。清末著名银行家李宏龄提到:“凡是中国的典当业,大半是山西人经理。”[18] 山西当铺经营商人与山西商品经营商人密切相连,多数当铺与商号同属一个东家,相互配合、相互支持,这为后来山西商号转营山西票号起到了一定的启示作用。

(2)印局

印局,专指放印子钱的商号。“印子钱者,晋人放款之名目也。每日登门所逋,还讫盖以印记,是以得名。”[19] 这种早期金融机构的主要放款对象是城市贫民,另外也对部分城市小商贩提供信用。印局最早出现于明朝,到清初已比较活跃。1853年(清咸丰三年),内阁大学士、山西人祁 藻在一份奏折中提到:“窃闻京城内外,现有山西等省民人开设铺面,名曰印局,所有大小铺户及军民人等,俱向其借用钱文”[20],足见当时印局在北京业务开展之广泛。他还提到:“京师地方,五方杂处,商贾云集,各铺户籍资余利,买卖可以流通,军民偶有匮乏日用以资接济,是全赖印局的周转,实为不可少之事。”[21] 印局主要从事高利贷放款,一般按日或者按月计息归还,放款期限比典当时间短,多以一日、十日、三十日为限,无需抵押。印局在北京、天津、汉口等相对繁华城市广泛存在。印局的发展为后期山西票号的经营提供了一种理念和思路,即吸收小额储蓄资金,为个体商贩、手工业者提供小额信贷。此经营方法是对山西票号主要从事异地汇兑的重要补充。

(3)账局

账局,也称账庄,是清朝专门办理放贷取息的早期金融机构,最早由山西汾阳商人在张家口创立,创立时间大致在清雍正、乾隆之际(1723~1736年)。全国账局经营者,以山西商人为多,而山西商人中又以汾阳、平遥、太谷、祁县等地商人为多。“汾平两郡(汾州府与平阳府),多以贸易为生。利之十倍者,无如放官债,富人携资入都,开设账局。遇选人借债者,必先讲扣头。”[22] 账局的放款对象主要是候选官吏。候选官吏一到京,账局就设法接近,对其予以借款支持。候选官吏在京交际应酬、招待送礼,以及放得实官后赴任的一切费用全部自理,只得“富者变产,贫者借贷”[23]。因而,账局就经营起放官债业务,乘机勒索,“月选各官,借贷赴任,放债之人,乘间居奇,创立短票名色,七扣八扣,辗转盘剥”[24]。账局也经营工商业存放款业务。当时,北京工商业繁荣,商贾云集,“京城九门外,铺户何止数万”[25],工商业融通资本需求旺盛,且当时京城工商业“各行店铺自本者十不一二,全恃借贷流通”[26],因而,账局转而主做工商业存放款业务。清人王茂荫曾作如下描绘:“闻账局自来借贷,多以一年为期。五六月间,各路货物到京,借者尤多。每逢到期,将本利全数措齐,送到局中,谓之本利见面。账局看后,将利收起,令借者更换一券,仍将本银持归,每年如此。”[27]发展到1853年(清咸丰三年),北京有账局268家,其中山西商人开设的有210家,“账局帮伙不下万人。”[28]账局为候选官吏提供借款支持的做法为山西票号注重依托官府、结交官员提供了重要启示,山西票号以此为路径,建立了与清政府间的紧密联系。

(4)钱庄

钱庄,也称钱铺、钱店、钱局、钱号,由钱币兑换活动产生,最初是街市上的钱摊。明清社会流通的货币有铜钱和银块,小额交易需要钱文,大额交易需使银两,铜钱与银两之间兑换频繁,最初兑换由殷实商号代为办理,随着商品交易的扩大,专职于钱银兑换的钱摊产生。钱摊按照市价进行制钱银块兑换,从中收取手续费,也称贴费。而后,兼营代客保管货币或临时借垫,发展后设立铺面,业务范围也逐渐扩大,成为钱庄。

在钱庄开设中,山西商人势力最强,山西商人开设的钱庄遍布北京、天津、张家口、归化、包头、西宁、兰州、河南、汉口等商业重镇,如“山西祥字号钱铺:京师已开四十余座,俱有票存,彼此融通”[29],在归化、包头城,“银钱商人,以山西祁、太帮为最,忻帮次之,代帮与同帮又次之。故其一切组织,亦仿内地习惯办理”[30]。

在山西票号产生之前,当铺、印局、账局、钱庄等金融机构广泛存在,面对不同客户群体,提供不同类型的金融服务,银钱兑换、代管、存取、借贷、典当各种功能已基本存在,唯独缺少汇兑,而当时工商业的异地经营存在强烈的异地货币清算需求,因此,山西票号的产生就有很大的必然性。另外,在当铺、印局、账局、钱庄这几类早期金融机构中,山西商人经营占主导地位,且银钱业经营机构往往与商号同属一个东家,正是由于有如此浓厚的金融机构经营基础,山西商人从商号改营票号就不难理解。而在其后山西票号的经营管理中,也体现出当铺、印局、账局、钱庄的影子,尤其是账局,因此,可以说这些金融机构对山西票号的产生及其经营管理制度的完善产生了重要影响。

2.2 山西票号经营管理制度形成的社会环境

任何事物的产生、发展和衰亡都不可能离开外部社会环境的影响,山西票号也是如此。山西票号的经营管理特性正是在当时特殊的社会环境中不断磨砺形成的,本节重点分析山西票号经营管理制度形成的社会环境背景。

山西票号产生的具体年代,学者们众说纷纭,莫衷一是,大体有三种说法,一说道光初年,一说康熙十八年(1679年),一说顺治十六年(1659年)。而山西票号衰亡的时间可大致认为是辛亥革命后十年间,山西票号家数逐年减少,到1921年仅存平遥日升昌,祁县三晋源、大盛川、大德通、大德恒。1932年后,名义上的最后两家山西票号大德恒和大德通也改为钱庄银号,山西票号彻底消失。若按山西财经学院与人民银行山西省分行合作的《山西票号史料》的道光初年说,其间共经历大致100年,这100年恰恰是中国社会从封建社会末期到半殖民地半封建社会,再到资本主义社会的不断变革、动荡、由盛转衰的时期,其间经历的政治动荡、社会变革、外国侵入、近代工商业在艰难中的曲折发展,都对山西票号的经营管理产生了重大影响。

2.2.1 政治动荡与社会变革

清嘉庆后,国家开始由盛转衰,其间经历的白莲教起义(1796~1804年)和太平天国起义(1851~1864年)大大削弱了清朝的统治基础。在这两次起义中,仅人口方面就损失惨重,白莲教起义前的1786年,人口3亿9110万,起义失败后,人口2 亿7566万人,损失了1亿1千万人口;而太平天国运动也使中国至少损失2000万人[31]。经济损失更是不可计量,清政府为镇压白莲教起义耗费军费2亿两,折合当时4年的财政收入;镇压太平天国运动更是“倾全国之力”,不惜向洋人借款。两次起义引起的社会动荡对当时社会形成重大冲击,从此以后,各类农民起义运动层出不穷,清政府统治开始处于风雨飘摇的尴尬境地,统治基础已经非常脆弱,随时可能崩塌。

在外国技术不断进入我国、中外交流愈加频繁后,清政府内的当权洋务派开展了一场洋务运动,又称自强运动。1861年(清咸丰十年底开始)至1894年,清政府内的洋务派在全国各地掀起了“师夷长技以制夷”的改良运动。清政府内的洋务派主张引进西方先进的生产技术,利用官办、官督商办、官商合办等方式发展新型工业,强兵富国,以维护清政府的统治。洋务运动为中国迈入现代化奠定了一定的基础。

在洋务运动取得一定成就的背景下,1895年,清政府内部的一些有识之士如康有为、梁启超等发动在北京应试的1300多名举人联名上书皇帝,开始主张学习西方先进的科学文化知识,为我所用,经济上发展农、工、商业,开办实业,组织商会,改革财政,促进我国早日富强,在政治主张上,谋取以变法方式改革清政府腐朽落后的统治方式,发展资本主义,建立君主立宪政体,史称戊戌变法。整个变法持续了103天,最后以失败告终。

1911年,武昌起义爆发,中国两千年来的封建君主专制统治彻底终结,是完全意义上的资产阶级民主革命,使得民主共和理念深入中国人心中,真正使中国进入一个崭新的历史发展阶段。

可以看出,山西票号发展的100多年间,正是中国政治最为动荡、阶级矛盾最为激烈、社会变革最为频繁的100多年。因而,这种外部社会环境直接影响了山西票号的经营策略和管理理念,决定了山西票号的兴起、发展与衰亡,是研究山西票号经营管理的重大历史背景。

2.2.2 外国侵入与本土落后

(1)外国侵入

1840~1842年的第一次鸦片战争和1856~1860年的第二次鸦片战争后,西方列强逼迫中国签订多个丧权辱国的条约,强迫中国开放口岸贸易,自此,西方列强开始侵入中国,彻底打破了中国几千年来封建社会自给自足的自然经济,西方列强开始向中国倾销商品,展开对中国丝绸、茶叶等农副产品的收购,中国成为西方列强的商品倾销地和原材料供应地。一方面,外国以高价大量向中国出口机器棉纺织品、鸦片等,1840~1860年,鸦片走私量比鸦片战争前40年增长了一倍多,一般商品的输华总值也在不到十年时间增长了近一倍半,获取了巨额贸易收入;另一方面,在中国开办轮船航运、修筑码头、设立商行货栈,开办各种加工企业。进口方面,以低价在我国收购大量丝绸、茶叶、棉花、大豆等中国特色产品,运出国门,最终进入国际市场,成为工业国家的原材料。到后期,外国对我国关键要害部门,如铁路、邮政、电报、矿山进行投资,控制中国的工矿业,进一步加深了中国半殖民地社会进程。

外国资本、技术的侵入,加速了中国封建社会自给自足的自然经济的解体,在一定程度上促进了商品经济的发展,同时也在一定程度上为中国资本主义的发展提供了一定的条件和可能,但其对中国传统经济秩序的破坏和对中国经济利益的侵略是毋庸置疑的。

(2)本土落后

山西票号产生、发展和衰亡的一百年,正逢西方列强进入中国,迫使中国沦为半殖民地半封建社会的时期。而此时,中国本土在技术、通信、交通等方方面面的落后是显而易见的,与西方列强形成鲜明对比。当时,农业方面,传统农业的工具设施、人均耕地、劳动生产率远远落后于西方国家的大批量化和机械化的农业生产,致使我国的棉花等农作物的单产量大大低于西方国家,在竞争中不具备成本优势,逐渐失去国内市场。工业方面,当时我国依然处于小生产者、手工业者聚集的时期,工厂化生产尚未形成,生产技术停留在手工阶段,生产产品只能是一些初级工业品。

在通信方面,官方公文依赖于驿站传递,而驿站不理民事,造成民事通信一直处于不通的落后状态。进入近代以后,随着商品经济的初步发展,出外经商做工的人数不断增加,民间通信的需求愈加强烈,通信不便严重制约了异地商品交易和商品生产的发展,因而促成了道光年间民信局的产生与发展。民信局在多地设有字号,字号间相互寄送信件,这就初步解决了商民无法传递书信的难题,但总体而言,通信条件依然落后。交通方面,更是如此。中国铁路是在1881年才首次建设,交通发展缓慢在一定程度上制约了异地贸易的发展。

2.2.3 近代民族工商业的兴起与发展

19世纪六七十年代,在外国资本主义侵入中国的背景下,国内洋务派引进西方先进生产技术创办早期民族工业,当时一些官僚地主、商人也纷纷投资建立了现代企业,兴起了中国的民族工商业,也出现了中国最早的民族资产阶级。1866年,左宗棠奏准设立福州船政局(又名马尾造船厂),设有转锯、机器、铸铁等8个分厂和一座船坞,雇佣工人2000人左右,聘请法国人做正副监督、技师和工头,专门修理和制造船舰,至1874年,共造大小轮船15艘[32]。1872年,李鸿章在上海设立轮船招商局,是洋务派由官办转向官督商办的第一个民用工业企业。起初,从事航运的船只只有轮船3艘,1876年增至12艘,1877年又以银两222万两收买美商旗昌洋行,得大小轮船18艘,共有轮船30艘,轮船吨位增至400万吨左右,约占中外在华轮船总吨位的36.7%[33]。

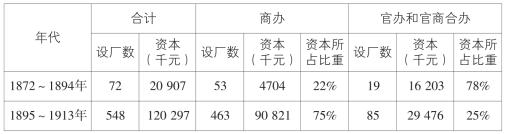

甲午战争(1894~1895年)后,中国社会的封建自然经济进一步解体,为资本主义发展提供了劳动力和市场。当时,清政府受困于财政危机,为扩大税源,放宽了对民间设厂的限制,近代工商业得到了进一步的快速发展。从工业来看,甲午战争后的设厂数、资本额均有大幅增加(见表2-2)。甲午战争后20年的设厂数是甲午战争前20年设厂数的7.6倍,资本总额是甲午战争前20年的近6倍。另外,需要指出的是,甲午战争前后工业的性质结构也有较大变化,战前我国工业以官办和官商合办为主(资本占比达78%),战后,工业以商办为主(资本占比达75%),民族工业在整个工业体系中占据重要地位。从商业来看,对外贸易迅速发展,1894年,中国对外贸易总额是29 000余万两,1901年为43 800余万两,1905年为67 400余万两,1910年为84 300余万两[34],15年增长1.9倍,这为国内民族商业的发展奠定了基础。

表2-2 甲午战争前后民族工业的发展对比[35]

2.3 山西票号经营管理制度形成的文化环境

山西票号经营管理制度的形成具有深厚的文化背景,山西票号经营中所秉承的商业伦理、所体现的经营智慧和所遵守的管理哲学均有着中国传统文化的影子,即便是在鸦片战争后,西方思想开始传入中国,山西票号的经营管理者依旧遵循着传统儒家思想的行为准则,在经营管理中充分体现传统文化内涵,并由此不断走向新的高峰。因此,传统文化是山西票号经营管理制度之根,中国数千年来传承的儒家思想是决定山西票号经营管理制度的重要外部环境。

2.3.1 传统文化与山西票号的商业伦理

在儒家思想中,诚信是道德规范、社会交往的基本准则,是做人做事的基本原则,是安身立命之根本。孔子说“人而无信,不知其可也,大车无车 ,小车无车 ,其何以行之哉”[36],曾子在《论语·学而》中也提出“为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?”[37],讲的都是诚信的原则。《中庸》更是将诚信本体化:“诚者,天之道也;诚之者,人之道也”[38],即认为“诚”是天的属性,“人之道”是对“诚”的追求。周敦颐也说:“圣,诚而已矣。诚,五常之本,百行之源也。”[39] 从各时代儒家著作可以看出,诚信是儒家思想一脉传承的价值追求。

除此以外,“义”和“利”的关系也是儒家思想的核心内容。孔子反对人们“放于利而行”,反对见利忘义,主张将对利的追求纳入义的规范之中,“富与贵是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱是人之所恶也,不以其道得之,不去也”[40];董仲舒认为“正其谊而不谋其利,明其道而不计其功”;朱熹认为“义利之说,乃儒者第一义”[41]。综合起来看,各儒学思想家对义利的看法普遍集中在一点,就是“以义取利,见利而思义”。

儒家思想中忠义、诚信、仁爱、中庸的要求是中国人立身处世的标准,是中国人几千年来的思维范式和行为准则,而关公是身体力行、忠实践行儒家思想忠、义、仁、勇的典范,忠肝义胆,诚信磊落,令万民敬仰。明朝以后,山西商人财势雄大,足迹所至,到处建有规模宏大的关帝圣庙作为会馆,并将关公力行的忠诚信义伦理注入经营管理活动中。

山西票号在经营管理中所恃的正是“信”“义”二字,山西票号的商业伦理素来讲究诚信为本和以义制利,商业伦理中的这一道德观和价值观从山西票号的名字就可见一斑。山西票号名称有志成信、协成乾、世义信、大德玉、大德川、大德通、大德恒、存义公等等,绝大多数山西票号的名字都带着义、德、诚、信、厚、公等字,可以看出山西票号崇奉商德伦理,将信义和利益结合在一起的思想,以诚信笃实、义孚天下来创造辉煌。在具体经营中,规定“重信义,除虚伪,节情欲,敦品行,贵忠诚,鄙利己,奉博爱,薄嫉恨,喜辛苦,戒奢华”,在义利问题上有严格的行为规范,主张“君子爱财,取之有道”,小心谨慎地在义利之间保持平衡。

山西票号的诚信义利思想不仅体现在内部经营管理中,也深刻表现在社会约束中,山西票号多在一些大城市中设立金融行会,如汉口的山西钱业公所、上海的山西汇业公所、北京汇兑庄商会、包头的“裕丰社”、归化的“宝丰社”,金融行会监督货币经营,维护市场秩序,处理商务纠纷,维护社会治安,团结教育商人,举办社会公益事业,最主要职能是协调山西票号内部、山西票号与社会其他机构之间利益关系,约束同行,通过这样的外部约束进一步树立和明确诚信义利的商业准则。

2.3.2 传统文化与山西票号的经营智慧

在中国传统文化中,人本思想是重要组成部分。儒家思想素来讲究人是根本,有着关注人、重视人、崇尚人、关爱人的人本主义传统。首先,儒家思想强调在现实社会关系中人为本位,肯定人的生命意义和人生价值,强调人在现实世界中提升道德品格、达到理想境界,这一点在儒家思想最核心内容“仁”得以体现,仁,即为“自爱、爱人、互爱”,对人的关心与尊重是“仁”的精髓。其次,儒家思想提倡正己正人,在人际关系的处理上,要“躬自厚而薄责于人”[42],即要严于利己,宽以待人,要做到“己欲立而立人,己欲达而达人”[43]和“正己正人,成己成物”,其中倡导的以身作则、身先士卒、率先垂范、推己及人的思想有助于提升各主体的道德品格修养和各项能力。最后,儒家思想提倡“人和”精神,关注人的群体性,主张人与人应和谐相处,互敬互爱,相互忠恕,即像对待自己一样去对待别人,因而有助于群体中的协调和相互理解,提升群体的合作力和向心力。

山西票号的经营智慧中,突出了人本主义这一与传统文化精髓相通的特征,即经营核心是经营“人”。陈其田在《山西票庄考略》中重点提到此点,“财东信任总经理的人格,以全盘的生意委托他,给他绝对自由,而不过问。总经理对于分号经理,也是如此。政府和社会对票庄的信任,是信任他们个人的信用。票庄经理所以能拉拢公款,是因为他们与官僚个人的关系。放款不收抵押,概重个人的信用。汇款的汇费,存放款项的利息,都是因人而异。所以山西票庄不论从那一方面观察,都是因人而存在,因人而发达,因人而没落。这种人本主义是山西票庄的一大特色”[44]。

2.3.3 传统文化与山西票号的管理哲学

中国传统儒家文化讲究以和为贵、尚中贵和,尚中贵和是儒家思想中“仁学”的基本精神之一,“中”是“中庸之道”,“和”是指“以和为贵”。孔子认为“礼之用,和为贵”。孟子也提出“天时不如地利,地利不如人和”。《中庸》上也有记载:“和也者,天下之达道也。”这些思想均表明中庸是解决问题、处理矛盾的良好方法,而将和气运用在商业经营中更能达到多方共赢互利的效果。晋商在长期的商业实践中非常重视与社会各方面的和谐相处,坚信“和气生财”。

在商号内,明清晋商在先前贷金制、朋合制和伙计制等经营方式的基础上,创造性地构建了资本所有权与经营权相分离的经理负责制。山西票号经营始终维持由东家聘任总经理、掌柜,形成财东出资并承担亏损风险,总经理、掌柜负责经营业务活动的委托经营形式。财东“将资本交付于管事人(大掌柜)一人,而管事于营业上一切事项如何办理,财东均不闻问,既不预定方针于事前,又不施其监督于事后”,可谓“用人不疑,疑人不用”。这种委托经营关系,完全建立在信任与忠义的基础上,以经济利益关系为纽带,广纳人才,不以宗族关系为纽带,也不是任人唯亲,具有开放性特征,充分体现了企业内部“和”的精神,是儒家思想“和衷为贵”的具体体现。(https://www.xing528.com)

山西票号用人,“以懂得信义为根据”,通过“远使而观其忠,近使而观其敬,烦使而观其能,卒间以观其智,急期以观其信,委财以观其仁,告危以观其节,班期二年以观其惰,派往繁华以观其色”来考察学徒的“仁、信、忠、敬、能、智、节、规”,多方考察,任人唯贤,量才录用,并注重对职工的培训教育,不断提高职工的文化素质和业务水平。

在对待客户上,重人信用大于重物信用。山西票号的放款绝大多数是信用放款,极少抵押贷款,极为信任客户,讲究对待客户“以和为贵”,笃信“和气生财”。在同行之间,晋商既注重保持平等竞争,又要相互支持和关照。通常晋商把相互友好的同行称为“相与”。凡是“相与”必须善始善终,同舟共济。这些方面都是中国儒家文化“尚中贵和”思想对山西票号经营管理哲学的重要影响和体现。

2.4 山西票号经营管理制度的基本构架

2.4.1 山西票号经营管理的最具特色方面

通过前三节对山西票号经营管理制度形成环境的分析,可以看出山西票号的产生和发展具有特定的经济、社会和文化背景,因而其经营管理具有很强的时代特征性和一定的先进性,在很多方面具有区别于其他机构的优秀特点。相比于现代商业银行,山西票号在经营管理方面主要有以下几大特色。

第一,盈利性为根本原则。山西票号在经营管理中始终以盈利性作为根本准则,在分号设立、资金划拨、业务创新等各个方面首先考虑盈利性。如山西票号在分号设立前要先行调查研究,在掌握市场动向、分析其盈利性的基础上添置新号,扩展经营地域,一旦经营不利,立刻撤庄,即分号设立与撤并的唯一评判准则即是盈利与否。分号处所也多采用租赁形式,既为节省成本,也为灵活机动。资金划拨方面,主要方法是“酌盈济虚,抽疲转快”,当各分号现银分布不均匀时,总号可以指挥各分号相互接济资金,对部分分号无法产生盈利的资金予以转移至高利润地区分号,从而提升全号资金的使用效率和盈利水平。在各项业务创新方面,如逆汇、代办业务、国库代理,根本准则是判断该项业务的盈利性。

第二,依托官府为重要策略。在清中晚期,政治开始出现动荡,社会局势不稳,山西票号为了维护自身利益,选择与清政府、各类官员保持紧密联系。一方面,通过资助穷儒寒士入京应试以至走马上任来结交各级官员,通过代办、代垫捐纳、印结[45]加深与官吏间的关系;另一方面,在中期,山西票号逐渐充当清政府捐纳筹饷的办事机构,并参与汇兑公款,为户部解缴税收,为清政府筹借、汇兑抵还外债,代理财政金库,到甲午战争后,山西票号甚至成为清政府的财政支柱和主要借款来源,两者间的紧密关系发展到顶峰。

第三,激励约束员工为经营管理之本。山西票号在经营管理过程中尤其注重激励员工,最重要特点是建立了人身股制度,即山西票号中“各伙友入号三次账期以上,工作勤奋,未有过失,即可由大掌柜向股东推荐,经各股东认可,即将其姓名登录于万金账中,俗称顶生意”[46],身股在账期可参与分红,山西票号“营业愈盛,余利愈厚,身股亦因之以增。以此人人各谋其利,不督责而勤,不监制而俭”[47]。除了激励措施外,山西票号还有一整套严密的约束措施,突出表现在严格的号规上,如“山西票号分号人员,无论出门路途之远近,统以三年为一班期,除遇父母丧葬大事外,不得轻易告假。还有特别禁条,如不准接眷出外,不准在外娶妻纳妾,不准宿娼赌博等”[48]。通过完整的激励约束措施,较好地激发了员工的工作积极性和创新性,促进了山西票号的快速发展。

第四,防控风险为第一要义。作为经营货币的机构,山西票号在经营管理过程中始终抱着谨慎小心的态度,对风险极为敏感。对内,通过宗法与商铺担保机制来约束职工,防范员工的操作风险;通过创立“龙门账”的金融稽核制度来保证财务核算的准确性,防范财务风险;通过建立严格的山西票号密押制度,如水印、印鉴、暗号等,防范汇票作伪。对外,山西票号对放款客户严格把关,认真审核,非相知相熟可靠之人不予放款,以规避信用风险。此外,山西票号还能审时度势,根据金融市场变化变更头寸,合理扩张收缩,对市场风险具有较强的敏感性,避免了在国内第一次金融风潮(1883年)和橡皮风潮(1910年)中出现重大损失。

第五,传统文化为管理内核。山西票号在人力资源管理方面尤其注重以传统文化即儒家思想教育职工,要求员工谨记勤俭为修身立业之本,为人处世以中和之道,中正不偏,和为贵,和气生财,对内忠义,对外诚信,先义后利,以义制利;在日常培训教育中,要求职员以儒家思想和关公精神经营管理山西票号生意,对待客户以诚信为本,服务周到;对待同业同乡,给予无私支持,善待相与,相互扶持;对待社会,办义学,兴义举,在社会危难时期挺身而出,多予捐赠,具有较强的社会责任意识。

2.4.2 本书研究山西票号经营管理的总体框架

根据前述对山西票号经营管理制度特色的讨论,本书将选择以下几方面作为考察山西票号经营管理制度的主体内容,构建起本书研究山西票号经营管理的总体框架。

一是山西票号的企业治理机制。通过研究山西票号“人身股”、所有权与经营权分离、倍本制、联号制、总分号制等最具特色的企业治理机制,探析山西票号企业治理机制与当代商业银行的异同,指出其企业治理机制中具有的先进性和特色性,以供现代商业银行借鉴。

二是山西票号的人力资源管理制度。通过对山西票号的员工与经理人员的选拔机制(新员工选拔、经理骨干的提拔)、训育机制(学徒制、品德教育、业务技能训练)和薪酬激励机制(薪酬制度、福利制度、社会保障、身股晋升)的专题研究,分析比较其人力资源管理制度与当代商业银行的异同。

三是山西票号的经营策略。通过研究山西票号在业务经营方面的主要策略(如产业资本与银行资本相结合、分支机构的资本金拨付、分支机构间的业务资金调度、资金与社会需求联动)和山西票号在金融工具、金融机构、金融业务、金融技术、金融制度等方面的创新以及山西票号间的同业合作与竞争,探讨山西票号的优秀经营理念与方法。

四是山西票号的风险控制制度。通过研究分析山西票号对人和分号的考核管理、完善的风险控制机制(风险基金、密押制度、市场动向跟踪、财务稽核、安全支付等)、管理流动性风险的举措(酌盈济虚、信约公履),指出其与当代商业银行风险管理的异同。

五是山西票号的金融文化。通过研究分析山西票号的关公崇拜文化与义利伦理、善待相与、同舟共济的社会责任以及山西票号经营者修齐治平的心智素养,对比现代金融企业的道德缺失、自我中心文化、唯利是图文化以及传统文化理想缺失等现状,指出人本文化视角下山西票号金融文化的独到之处。

2.5 本章小结

第一,山西票号及其经营管理制度产生的经济环境。在明中期到清晚期的中国商业革命中,山西商人发挥了主导性作用,成为商业革命的重要参与者和推动者;当时,国内外贸易额的大量增加和商品经济的飞速发展迫切需要新的货币结算方式的出现;山西商人此前经营的金融机构,如当铺、印局、账局和钱庄,对山西票号产生了重要的影响,这是山西票号及其经营管理制度产生的经济环境。

第二,山西票号及其经营管理制度产生的社会环境。清代中后期,中国政治动荡,阶级矛盾尖锐,社会变革频繁;西方列强侵入,加速了中国封建社会自给自足的自然经济的解体;本土在技术、通信、交通等方面严重落后,民族工商业开始兴起与发展,这是山西票号及其经营管理制度产生的社会环境。

第三,山西票号及其经营管理制度产生的文化环境。儒家思想中诚信义利的价值观对山西票号经营管理构成重要影响,中国传统文化的人本思想在山西票号经营智慧中得到充分体现,儒家文化的尚中贵和精神与山西票号注重和谐管理的智慧一脉相承,这些都是山西票号及其经营管理制度产生的文化环境。

第四,本书研究的山西票号经营管理的总体框架包括山西票号的企业治理机制、人力资源管理制度、经营策略、风险控制举措及其金融文化,并从五个维度出发,研究山西票号经营管理经验,为现代商业银行提供启示。

【注释】

[1]许涤新、吴承明:《中国资本主义发展史》第1卷,人民出版社,1985年。

[2]许涤新、吴承明:《中国资本主义发展史》第1卷,人民出版社,1985年。

[3]《宣武镇志》嘉靖版卷二十。

[4]李华:《明清以来北京的工商业行会》,《历史研究》1978年第4期。

[5]孔祥毅:《晋商与金融史论》,经济管理出版社,2008年,第199页。

[6]南京政府实业部:《中国实业志》(山西省),1936年。

[7]中共山西省委政研室:《山西资料汇编》,山西人民出版社,1960年,第53页。

[8]《潞安府志》卷八,清乾隆三十五年版。

[9]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第12卷,人民出版社,1965年,第167页。

[10]《山西货币商人在对外贸易中的贡献》,转引自:孔祥毅:《金融贸易史论》,中国金融出版社,1998年,第146—149页。

[11]中共山西省委政研室:《山西资料汇编》,山西人民出版社,1960年,第260页。

[12]中共山西省委政研室:《山西资料汇编》,山西人民出版社,1960年,第266页。

[13]吴承明:《中国资本主义与国内市场》,中国社会科学出版社,1985年,第251、253页。

[14]严中平等:《中国近代经济史统计资料选编》,科学出版社,1955年,第45页;转引自:黄鉴晖:《山西票号史》(修订本),山西经济出版社,2002年,第33页。

[15]黄鉴晖:《山西票号史》(修订本),山西经济出版社,2002年,第33页。

[16]孔祥毅:《金融票号史论》,中国金融出版社,2003年,第132页。

[17]孔祥毅:《晋商与金融史论》,经济管理出版社,2008年,第201页。

[18]李宏龄:《晋商盛衰记》。

[19]张焘:《津门杂记》卷下。

[20]《祁藻奏稿》。

[21]《祁藻奏稿》。

[22]李燧:《晋游日记》卷三。

[23]林起龙:《严贪吏以肃官方疏》,顺治十一年,见《皇清 奏议》卷七。

[24]《清高宗实录》,卷五一六,乾隆二十三年四月。

[25]《皇朝经世文续编》,卷三十,《户政二》。

[26]《王侍郎奏议》,卷三。

[27]《王侍郎奏议》,卷三。

[28]《王侍郎奏议》,卷三。

[29]清档:《朱批奏折》,咸丰三年三月二十五日,御史王茂萌奏折。

[30]《绥远通志稿》,卷四八,民国年间抄本。

[31]网页资料http://baike.baidu.com/view/24896.htm。

[32]黄鉴晖:《山西票号史》(修订本),山西经济出版社,2002年,第225页。

[33]黄鉴晖:《山西票号史》(修订本),山西经济出版社,2002年,第226页。

[34]杨端六、侯厚培:《六十五年来中国国际贸易统计》,国立中央研究院社会科学研究所,1931年,第一表。

[35]严中平等:《中国近代经济史统计资料选辑》,第93页;转引自:黄鉴晖:《山西票号史》(修订本),山西经济出版社,2002年,第381页。

[36]《论语·泰伯》,中华书局,1976年。

[37]《论语·学而》,中华书局,1976年。

[38]《中庸》,中华书局,1976年。

[39]《通书》,中华书局,1976年。

[40]《论语·里仁》,中华书局,1976年。

[41]《朱熹集》,中华书局,1976年。

[42]《论语·卫灵公》,中华书局,1976年。

[43]《论语·雍也》,中华书局,1976年。

[44]陈其田:《山西票庄考略》,商务印书馆,1937年,第91页。

[45]印结,一种签有印鉴的证明文书,官吏向上级办理印结时,可以由票号代理,一般由代办捐纳演变而来,最后成为票号的一种普通业务。

[46]李谓清:《山西太谷银钱业之今昔》,《中央银行月报》六卷二号,1937 年2月,第190-191页;转引自:山西财经大学晋商研究院:《晋商研究早期论集(二)》,经济管理出版社,2008年,第59-65页。

[47]徐珂:《清稗类钞》第十七册,农商类,第70—71页。

[48]范椿年:《山西票号之组织及改革》,《中央银行月报》四卷一号,1935年,第5页;转引自:山西财经大学晋商研究院:《晋商研究早期论集(一)》,经济管理出版社,2008年,第58-68页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。