(3)循环经济的原则。国外学者为解决环境与经济协调发展的问题,提出了一些发展循环经济应遵循的基本原则。1990年,戴利提出了解决环境与发展两难问题的三个原则[12],即再生性资源、污染、非再生性资源[13]等,并称“戴利三原则”,后来,在部分企业和国家实践基础上,根据循环经济的基本理念以及社会生产的客观规律,学者们归纳出循环经济主要遵循的3R原则,即减量化原则(Reduce)、再利用原则(Reuse)、再循环原则(Recycle)[14]。这些原则的提出,给定了循环经济标准,成为判定循环经济的主要标尺。

(4)循环经济的基本理念。国外发展循环经济具有深刻的理念基础:①节能经济效益理念。要求在经济发展中做到以下三点:一是促进可再生能源的开发利用,二是充分合理利用现有资源,三是鼓励节能。[15]②生态经济效益理念。要求企业生产过程中要实现物料和能源的循环往复使用以达到废物和污染排放最小化。③工业生态系统理念。要求企业之间产出的各种废弃物要互为消化利用,其实质就是运用循环经济理念指导企业之间物质和能量的循环使用。[16]④生活垃圾无废物理念。这种理念要求越来越多的生活垃圾处理要由无害化向减量化和资源化方向过渡,要在更广阔的社会范围内或在消费过程中和消费过程后有效地组织物质和能量的循环利用。[17]

1.1.1.2实践应用方面

20世纪80年代末到90年代初,发达国家把发展循环经济作为实现可持续发展的重要途径,促进了环境与经济协调发展。纵观国外循环经济实践,大致表现在如下两个方面:一是从循环经济运行模式看,在实践过程中形成了企业、区域和社会三个层面的循环经济运行模式;二是从法制建设看,主要在国家层面,各国都相应地制定了一系列法律法规,以保障循环经济的运行。

(1)循环经济的运行模式。国外的循环经济不仅得到了国家政府的提倡和推动,也得到了企业界的积极响应和努力实践,目前已形成了企业、区域和社会三个层面的循环经济运行模式,其中比较典型的有以下几种模式:

第一,企业层面——杜邦模式。美国的杜邦化学公司是企业内部循环经济运行模式的典型。该公司把工厂当做试验新的循环经济理念的实验室,创造性地把3R原则发展成为与化学工业实际相结合的3R制造法,以达到少排放甚至零排放的环境保护目标。他们通过放弃使用某些对环境有害的化学物质、减少一些化学物质的使用量以及发明回收本公司产品的新工艺,到1994年已经使该公司生产造成的废弃塑料物减少了25%,空气污染物排放量减少了70%。同时,他们在废塑料如废弃的牛奶盒和一次性塑料容器中回收化学物质,开发出了耐用的乙烯材料等新产品。[18]

第二,区域层面——卡伦堡模式。丹麦卡伦堡(Kalunborg)工业园区是目前世界上工业生态系统运行最为典型的代表,国外很多学者对它都进行了较深入的研究。卡伦堡位于北海之滨、哥本哈根以西100km左右,是一个仅有2万居民的工业小城市。20世纪60年代初,这里的火力发电厂和炼油厂已经开始了工业生态方面的探索。随着年代的推移,卡伦堡的主要企业开始相互交换“废料”,如蒸汽、水以及各种副产品,逐渐自发地创造了一种“工业共生体系”,使得一家工厂的废气、废热、废水、废渣等成为另一家工厂的原料和能源,不仅减少了废物产生量和处理费用,还产生了很好的经济效益,使经济发展和环境保护处于良性循环之中。该模式可称为企业之间的循环经济运行模式。[19]

第三,社会层面——德国双元系统模式和日本的循环型社会模式。德国双元系统模式是一种针对消费后排放的循环经济系统运行模式。该模式的双轨制回收系统(DSD)是一个专门组织对包装废弃物进行回收利用的非政府组织。它接受企业的委托,组织收运者对企业的包装废弃物进行回收和分类,然后送至相应的资源再利用厂家进行循环利用,能直接回用的包装废弃物则送返制造商。[20]

日本的循环型社会模式,是由政府推动构筑多层次法律体系。日本模式意味着环境保护技术和产业经济发展进入了新的发展阶段,其社会结构开始从过去“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济社会,向降低环境负荷、实现经济社会可持续发展的循环经济社会转变。

(2)循环经济的法制建设。日本、德国、美国等发达国家之所以能在较短时间内使循环经济成为一种发展趋势,其最有力的举措就是加强法制建设,将发展循环经济以法律的形式固定下来加以推进。

第一,日本的循环经济法制建设。日本促进循环经济发展的法律法规体系大致可以分成三个层面:第一层面是《促进循环型社会形成基本法》;第二层面包括《固体废弃物管理和公共清洁法》和《促进资源有效利用法》两部法律;第三层面是根据各种产品的性质制定的,包括《促进容器与包装分类回收法》、《家用电器回收法》、《建筑及材料回收法》、《食品回收法》和《绿色采购法》等五部法律。上述法规对不同行业的废弃物处理和资源再生利用等作了具体规定,且绝大部分都已经相继付诸实施。由此可见,日本是发达国家中利用法制武器发展循环经济搞得最好的国家。尤其是日本的《促进循环型社会形成基本法》最具有重要意义,它从法制上确定了21世纪经济和社会发展的方向,提出了建立循环型经济和社会的根本原则。[21]

第二,德国的循环经济法制建设。德国的循环经济起源于垃圾经济,所以其废弃物管理系统相当完善。早在1972年德国就颁布实施了《废物管理法》,1996年以《循环经济与废物管理法》替代了《废物管理法》,并成为德国建设循环经济的总的法案,其侧重于强调生产者的责任,生产者将对产品的整个生命周期负责,从原料的加工到循环再利用,包括运输过程。该法规定对废物的优先顺序是避免产生——循环使用——最终处置,把避免产生废物作为优先原则,要求采取低废生产设计,闭环管理,引导消费方式向低废和低污染方向转变。针对不同的废弃物,还分别制定了包括《包装废弃物处理法》、《废旧汽车处理条例》、《废电池处理条例》等单独法案或条例,推动循环经济的发展。德国最大限度地发挥公众的积极性十分重要和有效,明确各行各业及各界人士在推行循环经济中的作用和责任十分关键,充分利用市场经济机制及其手段可大大提高效率,及早调整有关规章可减少不必要的费用,从长远来看,实施循环经济的原则可获取经济效益。[22]

第三,美国的循环经济法制建设。美国的循环经济立法始于1976年制定的《固体废弃物处置法》,后又经过多次修改,但目前还没有一部全国性的循环经济法规。但从20世纪80年代中期俄勒冈、新泽西、罗德岛等州先后制定促进资源再生循环法规以来,现在已有半数以上的州制定了不同形式的再生循环法规。[23]

综上所述,通过立法将循环经济确定为国家经济发展方式,并且在各个层面上都有促进循环经济发展的具体的法律法规,从而为发展循环经济提供有效的可操作性法律保障,这是发达国家促进循环经济发展的最宝贵经验。

总体说来,国外循环经济发展理论与实践呈现如下特点:一是研究多是有关内涵、原则、理念的认识方面,还没有形成比较完整的理论体系;二是关于循环经济的理论性认识比较多,但对如何判定循环经济尚存在较大分歧;三是关于循环经济运行模式虽然存在企业、区域、社会三个层面,但是目前研究表现出明显的区域即生态工业园区偏好,尤其缺乏对城市或更大区域尺度循环经济的研究和实践;四是国外循环经济建设立法优先,发展循环经济有法律保障,可操作性强,值得借鉴;五是循环经济在德国、日本、美国等少数发达国家取得成功,由于这些国家发展水平比较高,使得许多发展中国家和地区在借鉴其发展经验时存在发展阶段不衔接等问题。

1.1.2国内循环经济研究现状

我国从20世纪80年代开始重视对工矿企业废物的综合利用,从末端治理出发,通过回收利用达到节约资源、治理污染的目的。进入90年代,开始提出了源头治理的思想,从1993年在上海召开的第二次全国工业污染防治会议开始,以循环经济理论为指导的清洁生产得到很大发展,《中华人民共和国清洁生产促进法》已发布实施。[24]具体而言,国内关于循环经济的研究主要集中在以下方面:

1.1.2.1理论研究方面

(1)循环经济的内涵。循环经济是指通过资源循环利用使社会生产投入自然资源最少、向环境中排放的废弃物最少、对环境的危害或破坏最小的经济发展。[25]对此概念的理解,有不同的认识。一种观点认为,循环经济是一种新的经济增长模式。[26]它是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式,是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。[27]另一种观点认为,循环经济就是生态经济。它要求运用生态学规律而不是机械论规律来指导人类社会的经济活动[28]。并强调在经济发展中,遵循生态规律,将清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体,实现废物减量化、资源化和无害化,使经济系统和自然生态系统的物质和谐循环,维护自然生态平衡。[29]

(2)循环经济的特征。曲格平先生认为,传统经济的特征是高开采、低利用、高排放。循环经济的特征是低开采、高利用、低排放[30]。

解振华认为,与传统经济发展模式相比,循环经济有三个特点:一是循环经济可以充分提高资源和能源的利用效率,最大限度地减少废物排放,保护生态环境;二是循环经济可以实现社会、经济和环境的“共赢”发展;三是循环经济在不同层面上将生产和消费纳入到一个有机的可持续发展的框架中。[31]

赵家荣[32]、谢旭人[33]认为,循环经济的基本特征是低消耗、低污染、高效率,集中表现在提高资源生产率和降低污染物最终处置量上,即单位资源消耗所创造的国内生产总值的大幅度提高和污染物最终处置率的大幅度降低。

吴季松认为,循环经济具有新的系统观、新的经济观、新的价值观、新的生产观、新的消费观等五大特征。[34]

吴海燕认为,循环经济有三个特征:一是资源和能源消耗的减量化,即减少生产过程的资源和能源消耗量,提高资源利用效率;二是物品的再使用,即尽可能多次或多种方式地重复使用物品,延长产品和服务的时间强度;三是废弃物品的资源化[35]。

(3)循环经济的原则。一些学者在3R原则的基础上,对循环经济的原则做了一些扩展,补充了一些新的内容。季昆森认为,循环经济遵循的是4R原则,除了3R原则外,还有一个再思考(Rethink)原则,就是不断深入思考在经济运行中如何系统地避免和减少废弃物,最大限度地提高资源生产率,实现污染排放最小化和废弃物循环利用最大化。[36]

王钦敏认为,循环经济的运行应遵循四个基本准则:以资源投入最小化为目标的减量化准则;以废弃物利用最大化为目标的资源化准则;以污染排放最小化为目标的无害化准则;以生态经济系统最优化为目标的重组化准则。其中,重组化准则是指针对产业链的全过程,通过对产业结构的重组与转型,达到系统的整体最优。[37]

(4)循环经济发展评价。建立一套合理、完善的循环经济评价指标体系是循环经济建设的基础性工作,也是考核循环经济发展效果的定量标准。黄贤金等结合国内外循环经济的发展实践,从产业及社会发展、资源减量化、循环利用、污染减排、资源与环境安全等五个方面出发,设计了一套循环经济评价的指标体系,分析了其在农业、工业、第三产业、城市经济等领域中的应用[38];周宏春和刘燕华提出了包括资源效率指标、环境影响指标和社会进步等三个方面的循环经济评价指标体系[39]。牛桂敏依据循环经济的理论内涵和主要目标,以循环经济和生态经济学理论为基础构建循环经济评价指标体系[40]。李王锋、张天柱提出了资源型城市循环经济评价指标体系[41]。也有学者采用能值分析[42]、物质流分析[43]等方法对循环经济发展进行评价。这些指标体系多是以描述性的静态评价指标为主,难以反映循环经济系统的动态变化,且同可持续发展的相关性不够,难以满足综合决策的需要。构建循环经济评价指标体系是一个复杂的系统工程,需要在实践中不断完善和补充。[44]

(5)循环经济的结构。循环经济的深层结构有三个层面:一是循环生产技术体系。循环生产技术体系是支撑循环经济发展的最基本环节。循环生产技术是指可以把各种废弃物资都运用于再生产过程的技术,包括分解、合成、制造技术等。二是循环生产组织体系。它是对循环生产的应用和对循环生产活动的组织。循环生产体系的组织是指按照生态工业的基本原理建立的企业、企业集团可以形成彼此相互关联、类似于生态食物链过程的“工业生态体系”。三是循环经济体制。这是建立循环经济的国家或社会环节,它是在国家或社会层面上建构循环经济。这种体制是一种经济大循环,包含产品、企业、社会多个层次。它是新型工业化的经济活动体制,是社会大生产流程和生态化经济体制。[45]

(6)循环经济的运行机理和实现条件。循环经济系统是一个由绿色企业(群)、绿色技术和绿色环境构成的复杂系统。循环经济系统中企业与技术、环境的协同机制、生态位机理和以系统集成的功能经济导向,推动着循环经济系统的演化发展。[46]从宏观上看,产业生态链是推行循环经济的必要条件,市场价格链是推行循环经济的控制条件,政府导向链是推行循环经济的主导条件,绿色消费链是推行循环经济的充分条件。[47]从生态工业园尺度看,责任感、社会规制、经济效益和技术可行性等是其发展的动力驱动机制。[48]此外,有学者从循环型产业的产业特性、结构特性、资源特性等方面分析产业链构成的可能性,进而探讨其实现形式和发展途径。[49]也有学者从绿色供应链角度探讨了在循环经济模式下物质流、能量流、价值流、信息流的运行过程与系统集成。[50]

(7)循环经济运行模式研究。国内学者通过研究提出如下循环经济发展模式:①“3+1”模式。认为我国的循环经济发展模式不仅包括小循环、中循环、大循环三种基本模式,还包括废物处置和再生产业发展模式。[51]②“5+1”模式。循环经济体现在经济活动的所有层面上,并分别通过运用3R原则实现物质的闭环流动,因此在我国,目前应为“5+1”模式,即微循环、小循环、中循环、大循环、超大循环、废物处理和再生产业[52]。③C模式。构建城市循环经济发展模式,要考虑城市的自然、经济、社会发展状况和所处的特殊地位,也要慎重、科学地分析城市的发展趋势,由此提出适合我国循环经济发展的C模式。[53]④“点、线、面”模式。山东在发展循环经济方面创建了独具特色的“点、线、面”模式,即建立企业“点”上的小循环,打造行业“线”上的中循环,构建以“点”、“线”为支撑,以社会区域为单元的“面”上大循环。[54]⑤江苏循环经济发展模式。江苏省发展实践提出了七种模式:工业生态整合模式、清洁生产模式、产业间多级生态链联结模式、生态农业园模式、家庭型循环经济模式、可再生资源利用为核心的区域循环经济模式、商业化回收模式。[55]总体看来,对于循环经济发展模式的分析还不够深入,尤其是我国实行循环经济的时间相对较短,还难以分析模式推行与发展的不同阶段,以及循环经济实施的效果。[56]在城市和大区域层面上构建循环经济模式是一种新的尝试,需要在实践中不断地完善。

1.1.2.2实践应用方面

短短几年内循环经济由一种理念上升为国家战略行动,在不同地区、不同行业的实践中取得了极为显著的成效。2005年国务院颁布了《关于加快发展循环经济的若干意见》,把发展循环经济作为建设资源节约型和环境友好型社会的重要手段。2006年10月,国家发展改革委、环保总局、科技部、财政部、商务部、国家统计局联合下发通知,正式启动国家循环经济试点工作。总结我国循环经济的实践发展,循环经济发展业已起步,在企业、生态工业示范园区、社会三个层面上逐渐展开循环经济的实践探索。[57]同时在循环经济立法工作方面也取得重要进展。

(1)循环经济实践模式。

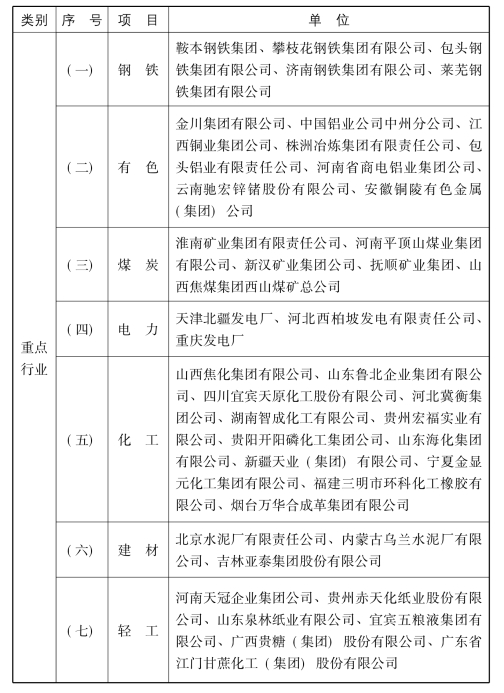

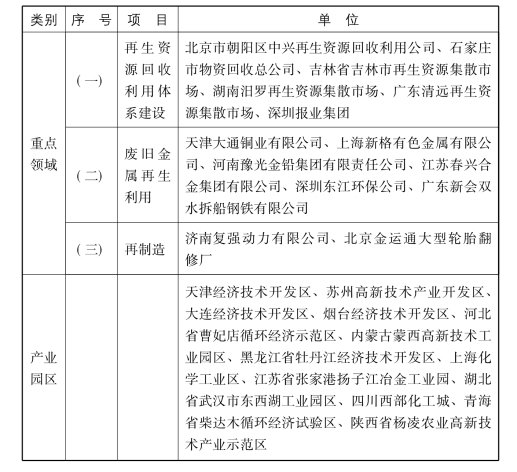

第一,企业层面的循环经济实践。在企业层面上,经国务院同意,国家发展和改革委员会确定了钢铁、有色、化工等7个重点行业的42家企业,以及再生资源回收利用、废旧金属再生利用、再制造等3个重点领域的14家企业,作为国家循环经济试点单位(见表1-1),同时,提出重点行业发展循环经济的目标、重点、措施,推动了重点行业、重点企业的循环经济发展。

第二,生态工业园区实践。国家环保总局已批准天津经济技术开发区、苏州高新技术产业开发区、大连经济技术开发区、烟台经济技术开发区、河北省曹妃店循环经济示范区、内蒙古蒙西高新技术工业园区、黑龙江省牡丹江经济技术开发区、上海化学工业区、江苏省张家港扬子江冶金工业园、湖北省武汉市东西湖工业园区、四川西部化工城、青海省柴达木循环经济试验区、陕西省杨凌农业高新技术产业示范区等13个园区为国家生态产业园区试点单位。目前国家生态工业示范园区总体上具有如下特点[58]:一是在空间分布上,东部、中部、西部地区都有,东部地区有南海园区、鲁北园区、天津园区;中部地区有黄兴园区;西部地区有贵港园区、包头园区。二是在园区类型上,贵港园区、包头园区、鲁北园区、天津园区属于现有改造型,南海园区和黄兴园区(基本上)属于全新规划型。三是在有无园区核心企业上,贵港园区、黄兴园区、包头园区都有核心企业,而南海园区没有。四是在园区产业数量多少上,黄兴园区和包头园区的产业数量较多。黄兴园区包括电子信息产业、新材料产业、生物制药产业、环保产业等高新技术产业;包头园区包括冶金、机械、电力、稀土工业等行业。贵港园区、南海园区的产业比较单一,贵港园区的突出重点是制糖业,南海园区的突出重点是环保产业。

第三,省、市、县不同空间尺度区域层面的循环经济实践。国家环保总局已批准了北京市、辽宁省、上海市、江苏省、山东省、重庆市(三峡库区)、宁波市、铜陵市、贵阳市、鹤壁市涉及东、中、西部和东北老工业基地的10个省市为国家循环经济试点单位,浙江省、青岛市、广东贵屿镇等为国家级废旧家电回收利用试点单位。临安市、安吉县等314个县市积极建设生态示范区,其中已有82个地区通过国家验收。海南、吉林、黑龙江、福建、浙江等省按照可持续发展和循环经济理念先后开展了生态省建设。这表明循环经济的概念已经得到了我国最高决策层的认知,并由政府来推动循环经济向着更深更广范围的实践推进。

表1-1 国家循环经济试点企业(第一批)(2005年)

(续表)

(2)循环经济的法制建设。实践表明,建立完善的资源利用及保护法律法规体系,并依法进行资源管理,是推进资源的合理利用、节约使用和永续利用的重要保证。在我国,有关发展循环经济的法制建设尚处于起步阶段。《清洁生产促进法》的制定与实施,标志着我国探索循环经济的历史性进步。《节约能源法》、《环境影响评价法》、《可再生能源法》、《固体废物污染环境防治法》、《废旧家电及电子产品回收处理管理条例》(征求意见稿)、《清洁生产审核暂行办法》、《中国节水技术政策大纲》等法规和政策的相继出台,从不同方面提出了发展循环经济的相关要求。同时,各地也出台了地方性法规,山西、辽宁、江苏等省及沈阳、太原等城市也先后制定了地方清洁生产法规和政策。这些法规为各地发展循环经济提供了法律保障。[59]但由于大多数法规缺乏可操作性内容,难以有效推动循环经济建设。

综上所述,国内关于循环经济的研究大多着眼于如何利用循环经济理论指导企业生产中的物质循环利用,而对于循环经济认识的一些不足却没有足够的重视,主要表现为以下三个方面:①主要从企业层面去理解循环经济,忽视了从城市和宏观区域层面以及小循环、中循环与大循环相互关系层面认识循环经济;②对循环经济的理解多是静态的,缺乏动态的认识。如在关注社会整体的同时,忽视了区际、代际的经济不循环状况;③仅仅重视发达国家已有的关于循环经济发展规划、法律等传统管制性手段的保障,忽视了与我国经济发展阶段相符合的经济手段在推进循环经济建设中的激励和约束作用。总体上讲,我国的循环经济建设在理论和实践上都尚处于起步阶段,作为一种崭新的经济发展模式还需要进一步探索、研究、完善。

1.1.3循环经济研究展望

综观国内外关于循环经济的研究,主要集中在两个方面:一是从概念、内涵、特征、理念等进行理论探讨;二是从企业、区域、社会层面分析循环经济发展的途径,并从指标、模式、立法、政策建议等方面进行实践分析和总结。这些研究虽然对循环经济建设起到很大的推动作用,但也存在以下有待进一步深化和完善之处。

1.1.3.1有待于完善的研究方面

循环经济理论研究滞后,还没有形成完整的基本的理论体系。国外对产业结构生态评价的研究并不多,多为定性评价,科学性不足,对循环经济的研究多体现在微观的工艺流程和宏观的工业园等实践方面。我国对循环经济的研究更多地停留在概念层次上,不能满足形势发展需求。

在我国,循环经济的实践尚存在很大的局限性,在生产、生活等各方面虽然进行过有效的探索尝试,但多数是个别企业内部的局部循环,在区域层次上多数是停留在规划上,可操作性不强,在社会层次上有一定基础,但也因人口素质和资金等多方面的原因,仅在一些发达地区进行了实践探索。

发展循环经济所需要的污染治理技术、废物利用技术、清洁生产技术和生态工业链接技术等,多数还处于研究和试点阶段,尚未得到普遍推广。

1.1.3.2未来研究展望

针对这些问题,笔者以为,今后的研究应从以下方面展开:

(1)理论探讨。通过总结、概括和综合国内外支撑循环经济发展的有关理论和实践经验,并借鉴相关学科的理论,建立起符合循环经济运行规律的理论与方法体系,以更好地指导循环经济发展的实践。

(2)规律揭示。通过对区域循环经济中长期发展过程的研究,揭示区域循环经济发展的时空规律及趋势,从而为区域循环经济发展战略与政策的制订提供科学有效的依据。

(3)实证研究。借鉴国外的成功经验,运用有关循环经济理论,结合典型区域的具体实际情况,从企业、区域和社会三个层面开展循环经济发展评价、模式、政策等方面的研究,一方面可以更好地服务于地方循环经济建设,促进区域人口、资源、环境与经济协调发展;另一方面可以进一步丰富和发展区域循环经济理论。

本书正是基于以上认识,通过对国内外理论和实践经验的总结,提出区域循环经济理论基础,建立区域循环经济理论分析框架,并以甘肃省为案例,揭示区域循环经济发展规律和趋势,进而构造出生产环节小循环模式、生态工业园区中循环模式和生态城市大循环模式相结合的区域循环经济体系。这不仅是本书研究的立足点,也是本书的创新价值所在。

1.2研究意义和方法

1.2.1 研究意义

甘肃是中国北方较为严重的干旱少雨地带,生态环境十分脆弱。本书开展“甘肃发展循环经济理论与实践研究”,体现了“以人为本”的时代精神,突出了全面、协调、可持续发展的科学发展观。通过研究,可在研究中探索西部落后地区发展循环经济模式的经济学价值,在循环经济实践中探索实用型生态环境评价指标体系,因此具有重大的理论意义与实践意义。

本书研究的理论意义:本书研究在充分研究区域经济理论和区域发展特点的基础上,结合甘肃省本身的特点,选择适合本地区发展的循环经济模式,对区域循环经济发展模式理论的构建以及区域循环经济发展方向和区域循环经济发展途径的研究有重要的学术价值;同时,本书研究在甘肃省现有的循环经济实践基础上,系统、科学、动态地构建了实用型循环经济发展评价指标体系和量化模型,为各级政府、有关部门、企业和公众了解其发展现状提供信息来源,也为优化管理和决策提供科学的判断依据。

本书研究的实践意义:甘肃地处中国大陆的地理中心,是西北地区的交通枢纽、物资集散中心。由于自然条件的影响、传统经济的限制、高能耗的产业布局,使甘肃省的生态环境破坏加剧,环境污染现象十分严重,对经济发展、居民的身体健康等都带来相当大的危害。目前,甘肃省正面临着经济发展模式转变与生态环境治理的双层压力,要实现经济可持续发展、生态环境改善,就必须要在循环经济理论的指导下,以建设生态经济作为甘肃省发展的必由之路。

1.2.2 研究思路

本书研究以探讨区域经济与环境协调发展的路径为目标,通过构建循环经济发展理论基础体系,从理论上探讨循环经济发展模式及生态评价指标体系,然后再以甘肃省为案例,探讨省域、工业园区和企业层面的循环经济发展模式。主要内容包括:①国内外循环经济理论研究与实践综述;②循环经济的理论基础体系构建;③循环经济发展模式与评价指标体系设计;④甘肃省循环经济发展战略构想;⑤甘肃发展循环经济的模式设计;⑥甘肃省发展循环经济的实践研究——以兰州市小城镇为例。

1.2.3 研究方法

(1)比较分析方法。国外循环经济的发展历史较我国要长,发展也相对成熟,取得了比较成熟的经验;我国的循环经济发展历史始于20世纪90年代,相对较晚。对于国外的经验教训,如果做到“洋为中用”,将会对甘肃省循环经济建设和发展起到借鉴指导作用。本书使用比较的分析方法,希望比较中外发展循环经济模式的不同环境,而得出对于甘肃省循环经济建设和发展有意义的研究结论。

(2)历史分析方法。本书通过历史分析方法揭示部分循环经济发展模式的成功经验,并在针对甘肃省循环经济发展的现状、问题等进行分析的基础上,找到适合甘肃省循环经济发展的模式。

(3)案例分析方法。作为对实证分析的补充,本书引入国内外循环经济发展模式成功与失败的案例,目的是通过这些案例,找到循环经济发展模式中的经验和教训。

(4)理论分析和经验分析相结合。本书以政治经济学、西方经济学、制度经济学、生态经济学、环境经济学、可持续发展理论等作为理论基础,利用大量的经济数据,研究中国循环经济视角下小城镇的发展模式问题。

1.2.4主要创新点及不足 (https://www.xing528.com)

本书的主要创新点在于:

(1)研究领域的创新。迄今为止,还没有针对甘肃发展循环经济模式的研究,因此本书研究弥补了对该问题研究的不足。

(2)研究视角的创新。本书以一般研究为前提,在充分研究区域经济理论和区域发展特点的基础上,结合既有的循环经济理论和文献资料,根据甘肃省本身的特点,动态地设计适合甘肃省发展的循环经济发展模式。

(3)对策研究的创新。本书研究并非只是提出一般性的对策,而是在甘肃现有的循环经济实践基础上,针对甘肃发展循环经济所存在的问题,提出系统性的政策建议,并系统、科学、动态地构建了实用型循环经济发展评价指标体系和量化模型。

本书研究不足之处在于:

如前所述,构建循环经济发展模式是一个系统工程,囿于笔者学识和能力以及资讯不足,至少在如下两方面还有待未来进一步研究:一是转变经济增长理论与发展循环经济的互动机制模型的构建;二是甘肃省发展循环经济中地方政府的组织机构和相关制度体系的创新设计与应用等。

【注释】

[1]韩宝平等:“循环经济理论的国内外实践”,载毛如柏、冯之浚主编:《论循环经济》,经济科学出版社2003年版,第76页。

[2]王鲁明:“区域循环经济发展模式研究”,中国海洋大学2006年博士学位论文。

[3][美]蕾切尔·卡逊:《寂静的春天》,吕瑞兰、李长生译,吉林人民出版社1997年版,第3页。

[4][美]加勒特·哈丁:《生活在极限之内:生态学、经济学和人口禁忌》,戴星翼、张真译,上海译文出版社2007年版,第81页。

[5]曹瑞钰编:《环境经济学与循环经济》,化学工业出版社2006年版,第8~20页。

[6][美]丹尼斯·米都斯等:《增长的极限:罗马俱乐部关于人类困境的研究报告》,李宝恒译,四川人民出版社1983年版,第19~20页。

[7]诸大建:“从可持续发展到循环型经济”,载《世界环境》2000年第3期。

[8][瑞士]苏伦·埃尔克曼:《工业生态学》,徐兴元译,经济日报出版社1999年版,第33~57页。

[9]D.W.Pearce,R.K. Turner,Economics of Natural Resour cesandTheEnvi ronment,Baltimore: The Johns Hopkins University Press,1990,pp.35~41.

[10][德]厄恩斯特·冯·魏茨察克等:《四倍跃进——一半的资源消耗创造双倍的财富》,北京大学环境工程研究所、北大绿色科技公司译,中华工商联合出版社2001年版,第11~12、201~202页。

[11]参见Wol fgang Fratzscher,Karl Stephan,“Waste Energy Uti lization—An Appeal for An Entropy Based Strategy”,Int. J. Therm. Sci.,40(2001): 311~315; Don Macdonald,John Dormer,and Amdrei Nikiforuk,“Full Fuel Cycle Emission Analysis for Electric Power Generation Options and Its Application in a Market-Based Economy”,Energy Concers,Mgmt Vol.38(1997),Suppl.,pp.5601~5606; John E.Cantlon,Herman E.Koenig,“Sustainable Ecological Economies”,Ecological Economics,31(1999): 107~121;[德]K.施泰尼茨:“经济增长与可持续发展”,载《国外社会科学》1999年第6期; Malgorzata Goralczyk,“Life-Cycle Assessment in Renewable Energy Sector”,Applied Energy,75 (2003): 205~211; James H.Wang,Wei-LiChiang,Jet P. H. Shu,“The Prospects—Fuel Cell Motorcycle in Taiwan”,in,Journal of Power Sources,86(2000): 151~157; Marholeine C. Hanegraaf,Edo E. Biewinga and Gert van der Bul,“Assessing the Ecological and Economic Sustainability of Energy Crops”,in Biomass and Bioenergy,15(1998): 345~355; Kathryn B.Bicknell,Richard J.Ball,Ross Cullen,Hugh R.Bigsby,“New Methodology for the Ecological Footprintwith An Application to the New Zealand Economy”,in Ecological Economics,27(1998): 149~160; T.Pictona,P.L. Daniels,“Ecological Restructuring for Sustainable Development: Evidence from the Australian Economy”,Ecological Economics,29 (1999): 405~425.

[12][美]赫尔曼·E.戴利:《超越增长:可持续发展的经济学》,诸大建等译,上海译文出版社2001年版,第8~13页。

[13]①再生性资源:所有再生性资源的收获水平小于或等于种群生长率。也就是说,对于某种生物性资源的利用,不应超出这种生物种群的再生能力;②污染:要求所有可降解污染物的排放低于生态系统的净化能力;③非再生性资源:要求将来自非再生性资源开采的收益分为收入流和投资流,投资流应投入于替代的再生性资源。

[14][德]K.施泰尼茨:“经济增长与可持续发展”,载《国外社会科学》1999年第6期;张坤主编:《循环经济理论与实践》,中国环境科学出版社2003年版,第181~185页;国家发改委:“部分国家发展循环经济的做法和经验”,全国循环经济工作会议参阅材料,2004年9月28日。

[15]国家发改委:“部分国家发展循环经济的做法和经验”,全国循环经济工作会议参阅材料,2004年9月28日;[日]山本良一:《战略环境经营:生态设计——范例100》,王天民等译,化学工业出版社2003年版,第1~11页。

[16]Malgorzata Goralczyk,“Life-Cycle Assessment in Renewable Energy Sector”,Applied Energy,75(2003): 205~211; James H.Wang,Wei-Li Chiang,Jet P. H. Shu,“The Prospects——Fuel Cell Motorcycle in Taiwan”,Journal of Power Sources,86(2000): 151~157; Marholeine C. Hanegraaf,Edo E. Biewinga and Gertvan der Bul,“Assessing the Ecological and E-conomic Sustainability of Energy Crops”,Biomassand Bioenergy,15(1998): 345~355; Kathryn B.Bicknell,Richard J.Ball,Ross Cullen,Hugh R.Bigsby,“New Methodology for the Ecological Footprint with An Application to the New Zealand Economy”,in Ecological Economics,27 (1998): 149~160; T.Pictona,P.L. Daniels,“Ecological Restructuring for Sustainable Development: Evidence from the Australian Economy”,Ecological Economics,29(1999): 405~425.

[17]王敏旋:“发达国家循环经济理论与实践历程综述”,载《经济前沿》2005年第10期;汤天滋:“主要发达国家发展循环经济经验述评”,载《财经问题研究》2005年第2期;[美]威廉·麦克唐纳、[德]迈克尔·布朗嘉特:《从摇篮到摇篮:循环经济设计之探索》,中国21世纪议程管理中心、中美可持续发展中心译,同济大学出版社2005年版,第24~28页。

[18]汤天滋:“主要发达国家发展循环经济经验述评”,载《财经问题研究》2005年第2期; Joseph Murphy,Andrew Gouldson,“Environmental Policy and Industrial Innovation: Integrating Environmentand Economy through Ecological Modernisation”,Geoforum,31(2000): 33~44; IgorMatutinovic,“Organizational Patternsof Economies: An Ecological Perspective”,in GFK-Center for Market Research,Ecological Economics,40(2002): 421~440.

[19]“国外循环经济的模式”,载中华循环经济网,http://www.chinace.org.cn/display.asplid= 620,最后访问日期: 2005年10月20日。

[20]Wol fgang Fratzscher,Kar l Stephan,“Waste Energy Usage and Ent ropy Economy”,Energy,28(2003): 1281~1302; S.Spatari,M. Bertram,K. Fuse,T.E. Graedel,Eric Shelov,“The Contemporary European Zinc Cycle: 1-year Stocks and Flows”,Resources,Conservation and Recycling,39(2003): 137~160.

[21]王文军:“循环经济的中国发展模式研究及实证分析”,重庆大学2005年硕士学位论文;李昕:“经济是环境的一部分——面向可持续未来的哥白尼式(革命性)的重大转换”,载《经济视角》2002年第2期。

[22]吴妤:“生态与循环型城镇建设的理论与实践研究”,西北农林科技大学2005年博士学位论文; Olga Kiuila,Jerzy Sleszynsk,i“Expected Effects of the Ecological Tax Reform for the Polish Economy”,Ecological Economics,46(2003): 103~120.

[23][美]马迪·戴奇沃迪:《循环型生活的商业模式:我们将如何生活、工作和购买》,王荣等译,中信出版社2003年版,第1~11页。

[24]李赋屏:“广西矿业循环经济发展模式研究”,中国地质大学(北京)2005年博士学位论文;奈民夫·那顺、染继业、邢恩德:“新形态的循环经济与循环经济学的研究”,载《内蒙古农业大学学报》(自然科学版) 2002年第1期;张思锋、张颖:“对我国循环经济研究若干观点的述评”,载《西安交通大学学报》(社会科学版) 2002年第3期。

[25]马莉莉:“关于循环经济的文献综述”,载《西安财经学院学报》2006年第1期。

[26]吴绍中:“循环经济是经济发展的新增长点”,载《社会科学》1998年第10期。

[27]马凯:“贯彻落实科学发展观推进循环经济发展”,载《人民日报》2004年10月19日,第6版。

[28]曲格平:“发展循环经济是21世纪的大趋势”,载《机电产品开发与创新》2001年第6期。

[29]王格芳、王成新:“循环经济推动可持续发展”,载《学习时报》2003年3月31日,第3版;周爱国:“循环经济:经济的生态化转向”,载《湖北社会科学》2002年第2期;曹凤中、周国梅:“生态全息论对发展循环经济的启示”,载《环境污染与防治》2002年第6期。

[30]曲格平:“发展循环经济是21世纪的大趋势”,载《机电产品开发与创新》2001年第6期。

[31]解振华:“大力发展循环经济”,载《求是》2003年第13期。

[32]赵家荣:“加快循环经济发展落实科学发展观”,载《宏观经济管理》2004年第8期。

[33]谢旭人:“发展循环经济实现可持续发展”,载《节能与环保》2003年第3期。

[34]吴季松:“循环经济的主要特征”,载《人民日报》2003年4月11日。

[35]吴海燕:“推进我国循环经济发展进程的政策体系研究”,载《经济与管理研究》2004年第5期。

[36]季昆森:“循环经济与资源节约型社会”,载《决策咨询》2004年第7期。

[37]王钦敏:“致公党中央:大力推进循环经济”,载http://news.sohu.com/06/84/news206908406.shtml,最后访问日期: 2003年3月17日。

[38]黄贤金等:《区域循环经济发展评价》,社会科学文献出版社2006年版,第41~43页。

[39]周宏春、刘燕华等著:《循环经济学》,中国发展出版社2005年版,第181~189页。

[40]牛桂敏:“循环经济评价体系的构建”,载《城市环境与城市生态》2005年第2期。

[41]李王锋、张天柱:“资源型城市循环经济评价指标体系研究”,载《科学学与科学技术管理》2005年第8期。

[42]陈兴鹏、薛冰、拓学森:“基于能值分析的西北地区循环经济研究”,载《资源科学》2005年第1期。

[43]张楷、周国梅、马永亮:“物质流分析理论方法与循环经济评价指标体系研究”,载青岛青海信息网,http://www.qhei.gov.cn/xxkd/rdzt/xxgyh/t20060126-192178. shtml;刘滨、王苏亮、吴宗鑫:“试论以物质流分析方法为基础建立我国循环经济指标体系”,载《中国人口·资源与环境》2005年第4期。

[44]于丽英、冯之浚:“城市循环经济评价指标体系的设计”,载《中国软科学》2005年第12期。

[45]韩民青:“发展循环经济新论”,载大众网,http://dzrb.dzwww.com/dazk/dzlc/ 200311/t20031117-639979.htm,最后访问日期: 2003年11月17日。

[46]杜世勋、曹利军:“循环经济系统结构模式与机制分析”,载《科学学与科学技术管理》2005年第6期。

[47]曹凤中、李丽平、吴迪:“推行循环经济要全力发展环境保护信息服务和物流产业”,载《黑龙江环境通报》2004年第3期。

[48]王虹、叶逊:“生态工业园中企业的动力机制分析”,载《环境保护》2005年第7期。

[49]黄建军、刘建新、陈雪阳:“循环经济产业化的实现形式及其发展途径”,载《科技进步与对策》2005年第5期。

[50]赵玮:“循环经济模式下的供应链管理”,载《科研管理》2005年第2期。

[51]于建成:“发展循环经济建设生态城市”,载《中国人口·资源与环境》2004年第6期。

[52]刘贵富:“循环经济的循环模式及结构模型研究”,载《工业技术经济》2005年第4期。

[53]诸大建、臧漫丹、朱远:“C模式:中国发展循环经济的战略选择”,载《中国人口·资源与环境》2005年第6期。

[54]滕先森、朱新峰:“大力发展循环经济加快生态泰安建设——关于泰安市发展循环经济的调研报告”,载《泰山学院学报》2005年第1期。

[55]黄贤金、钟太洋:“循环经济学:学科特征与趋势展望”,载《中国人口·资源与环境》2005年第4期。

[56]丁德章:“在城市经营中积极发展循环经济”,载《中共成都市委党校学报》(哲学社会科学) 2005年第1期。

[57]金涌等主编:《生态工业:原理与应用》,清华大学出版社2003年版,第8~23页;徐滨士等:“发展再制造工程支持构建循环经济”,全国循环经济工作会议材料,2004年9月28日;黄光宇、陈勇:“生态城市概念及其规划设计方法研究”,载《城市规划》1997年第6期。

[58]王家骥等编著:《区域生态规划理论、方法与实践》,新华出版社2004年版,第251页。

[59]周宏春:“循环经济与循环经济学”,载《科技中国》2005年第9期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。