2.5.6 以可达性为目标的交通规划:以扬州东关街为例

在历史街区街巷宽度充足,可以组织人车混行的交通系统时,机动车道的可达性良好,主要的矛盾是需求控制和系统组织。而对于街巷宽度较窄的历史街区,则只有少数街巷可以辟为机动车道,是天然的人车分行体系。机动交通接入的便利程度决定了可达性的高低。机动车交通接入的主要方式就是机动车道,其他的接入点如地上地下的停车场、公交车站、出租车站等都是依托机动车道来布置的。

由于历史街区内的大多数街巷都是历史街巷,出于保护历史肌理和风貌的目标,不能随意拓宽。因此,要保持机动车可达性,除了尽量利用街区内的现状道路组织机动车道外,关键是如何在历史街区保护和利用的目标下,在区内适当地增加机动车道和停车场供给。下文以扬州东关街及东关历史街区保护规划过程稿[109]中的交通规划阶段性成果为例,分析如何与保护和用地规划相结合,满足街区可达性的方法。

1)规划背景

扬州东关街历史街区是扬州最大、最重要的历史街区,东西南北分别为泰州路、国庆路、文昌路、盐阜路所环绕。按照城市总体规划,区内没有城市次干道以上的机动车道穿越,而且由于运河和旧城格局尚存,基本没有穿越式过境交通需求。现状除东关街和大草巷东段可通行机动车外没有其他的机动车道,区内交通主要以自行车和摩托车为主。

东关街的宽度为4.5~5.5m不等,是扬州历史上最主要的东西交通轴线和商业大街。现状东关街的功能以居住为主,两侧分布用地以民居和小型商业、服务业为主,但也有四美酱菜厂、扬州一中、艺蕾小学等人流量较大的工厂和学校,上下学高峰期的交通拥堵不堪。根据扬州市总体规划的定位和保护规划的研究,东关街未来的定位是以传统文化特色的居住、商业、旅游为特色,不宜继续通行机动车。因此,需要在这种形势下研究如何保证区内日常生产生活所需的机动交通可达性。

2)增加道路和停车的规划方法

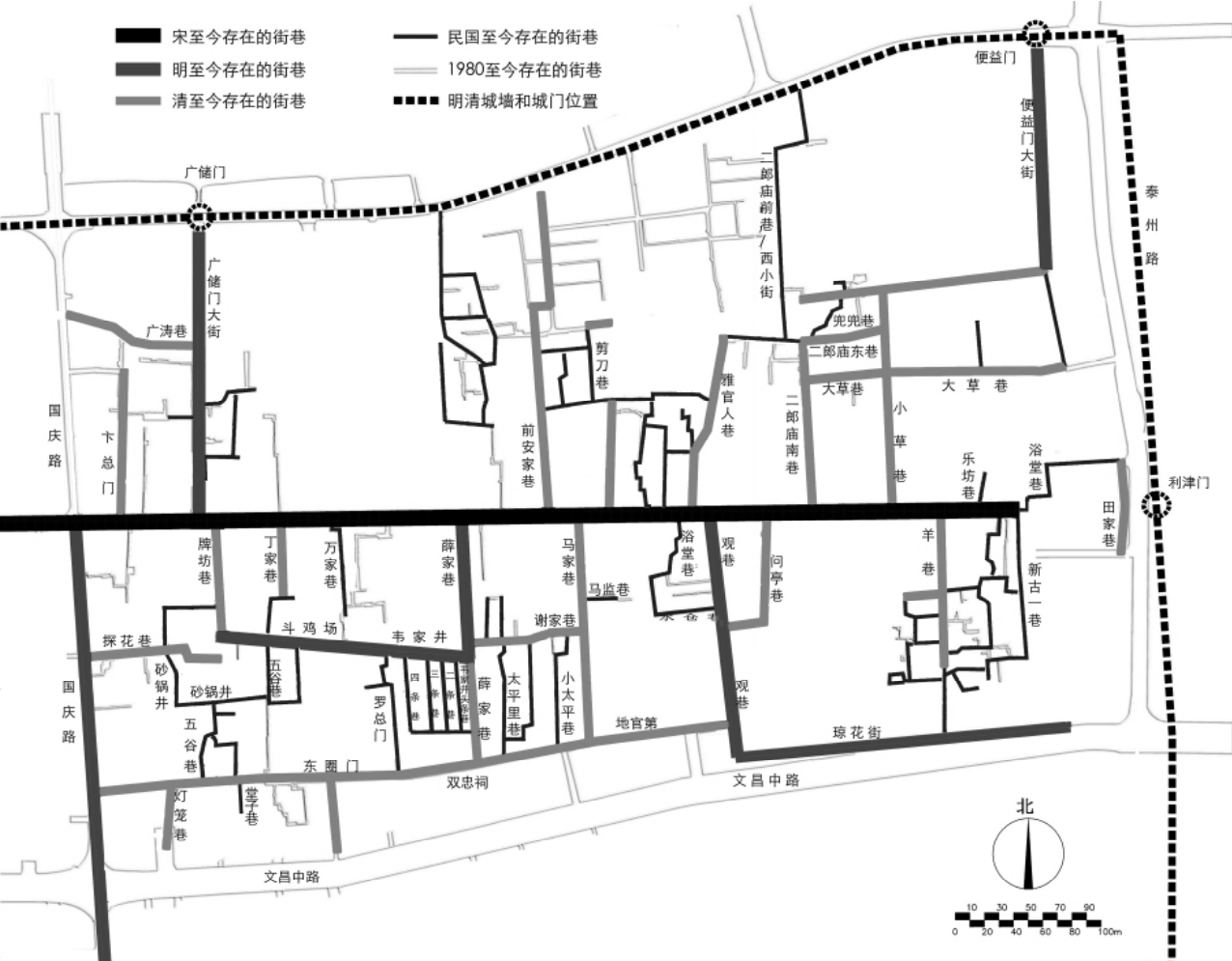

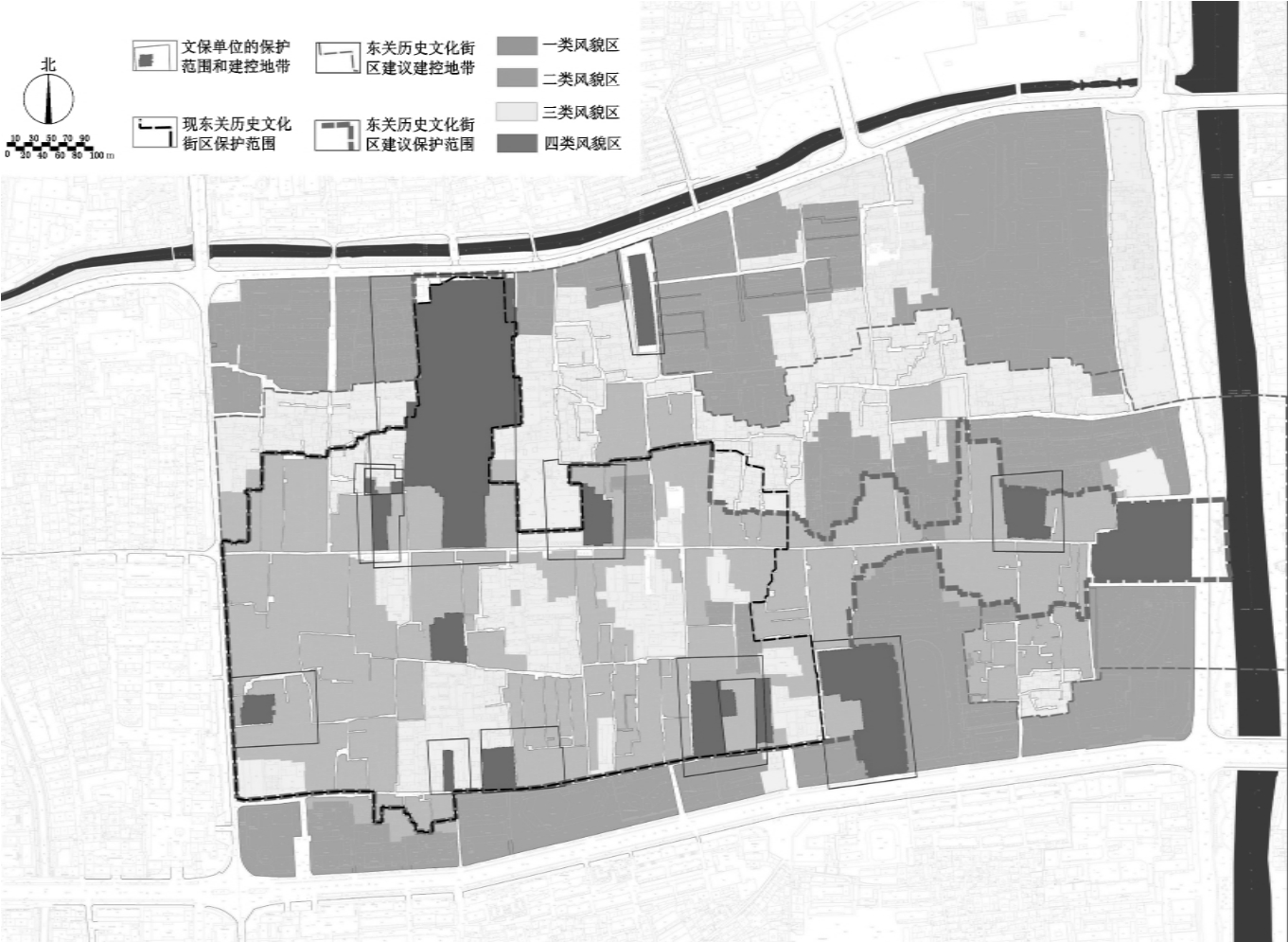

历史街区交通规划的特点是受到街区保护和发展目标的约束。规划在调查区内街巷现状风貌和交通状况进行现场勘查的同时,通过历史地图、文史资料的研究和专家、居民访谈,对街巷体系的历史沿革进行研究,最终形成“历史街巷位置沿革图”(图2.24)和“街巷和地块风貌图”(图2.25)。根据街巷的历史年代、风貌保存状况、两侧地块风貌及其在交通网络中的重要性进行排序,选出可以能为改善交通状况而进行改造的街巷和地区。具体选择标准如下:

图2.24 扬州东关历史街区历史街巷位置沿革图

资料来源:东南大学建筑设计研究院等.扬州东关街及东关历史街区重点地段保护规划过程稿[Z].2007

图2.25 扬州东关街地块和街巷风貌评估及保护区划调整图

资料来源:东南大学建筑设计研究院等.扬州东关街及东关历史街区重点地段保护规划过程稿[Z].2007

(1)1950年代后出现,且两侧为三、四类风貌地块的街巷。规划可以改线和拓宽。

(2)位置上形成于1950年前,但尺度风貌无存,且至少有一侧为三、四类风貌地块的街巷。规划可向非风貌地块侧拓宽,不得改线。

(3)位于保护范围内的三、四类地块。可以结合改造设置地下停车场,但不得新辟地面车道。

(4)位于保护范围外的三、四类地块。可以结合改造设置地面车道、小型停车场和大型地下停车场。

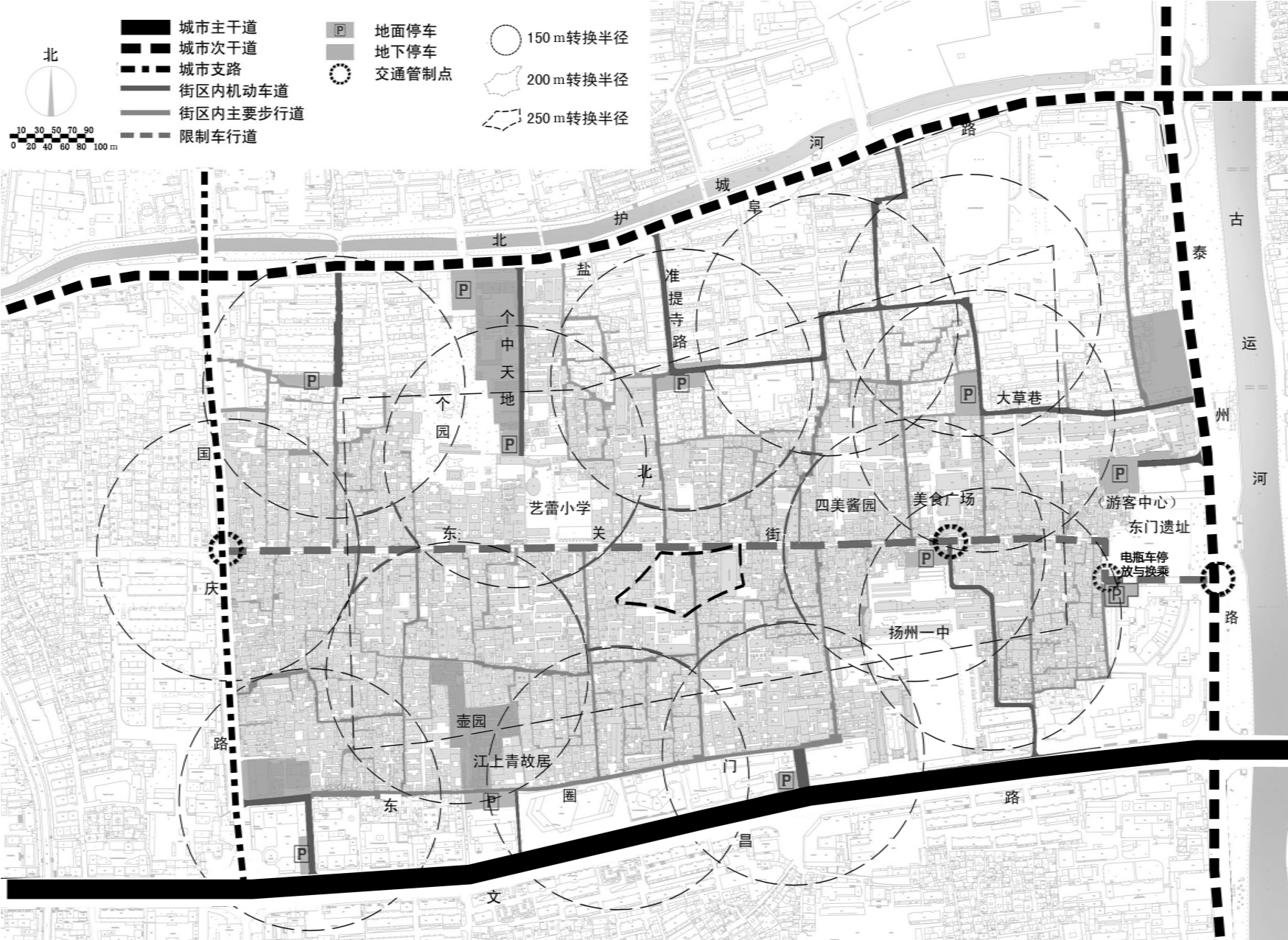

3)交通组织规划要点

(1)外围城市道路承担通过交通。区内组织宽度为6~7m,半环式或设停车、回车场的尽端式机动车道,从北侧盐阜路、东侧泰州路和南侧文昌路引入机动交通。区内95%以上的地区到达最近机动车接入点的直线距离不超过150m,区内距离机动车接入点的最远距离不超过250m(图2.26)。

(2)东关街分时限行。白天9:00—21:00间作为区内旅游电瓶车和黄包车的主要通道,禁止除消防、急救车辆外的机动车通行。夜间21:00—9:00间机动车通行。

图2.26 扬州东关街交通规划及可达性分析(https://www.xing528.com)

资料来源:东南大学建筑设计研究院等.扬州东关街及东关历史街区重点地段保护规划过程稿[Z].2007

(3)旅游交通采取区外换乘。游线起点为泰州路东门遗址广场北侧的游客中心,终点为盐阜路个园北入口,两处各设停车场和游船码头,东门遗址广场南侧设旅游电瓶车、黄包车停车场。旅游大巴在游客中心停车下客,水上游线在东门码头靠岸下客,然后都到个园停车场和码头等候游客返程。游客在东门遗址广场换乘电瓶车、黄包车进入区内旅游,从个园北门停车和游船码头返程。

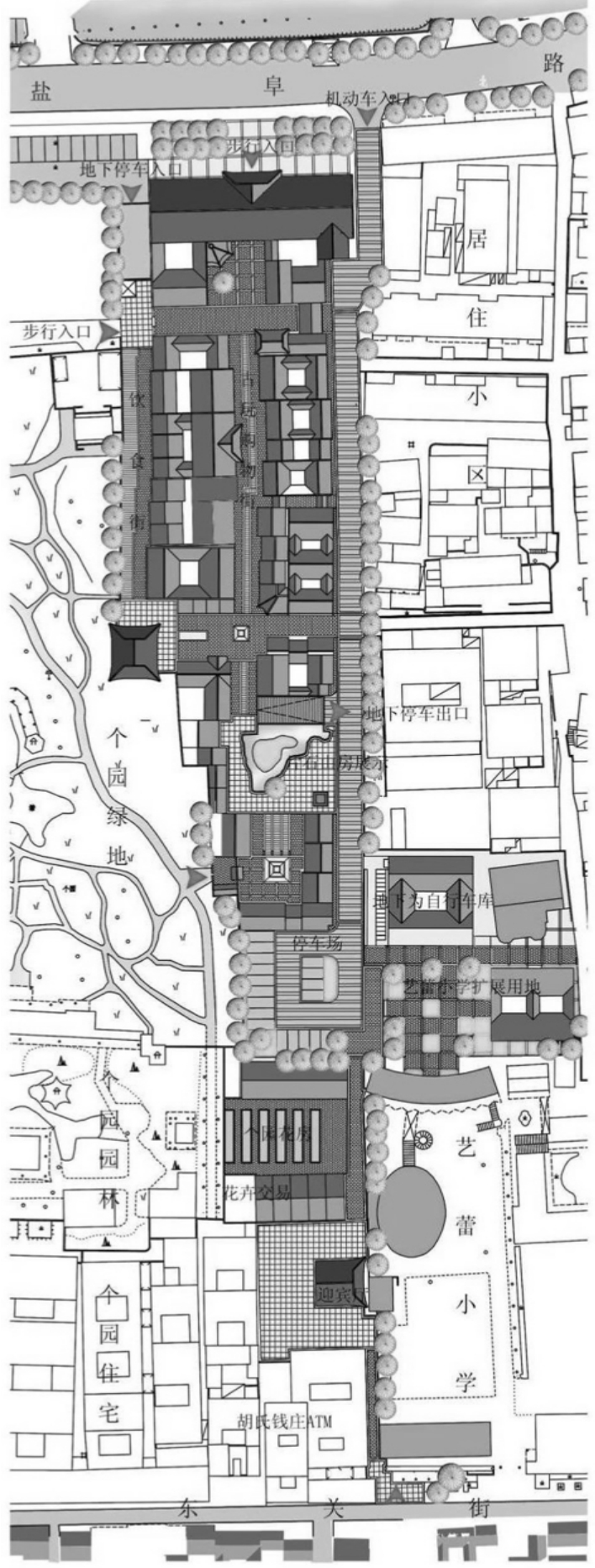

4)结合用地的交通规划措施示例

(1)“个中天地”项目

规划利用个园东侧长期荒废的地块,建设连接个园新增出口和盐阜路停车场的旅游购物、风味小吃步行街——“个中天地”。与交通规划相结合,地块内建设大面积的地下停车场,以满足居民和个园北门旅游的停车需求。同时在地块东侧辟尽端式7m宽机动车道至艺蕾小学北侧。一方面提供了连接盐阜路,距离东关街较近的机动车接入点,同时联系艺蕾小学新增的北门,引导其大量的上下学自行车流向北汇入盐阜路,从而减少东关街的通行需求(图2.27)。

图2.27 扬州东关街个中天地用地及交通规划

资料来源:东南大学建筑设计研究院等.扬州东关街及东关历史街区重点地段保护规划过程稿[Z].2007

(2)四美酱菜厂

规划搬迁不适于在历史街区发展的四美酱菜厂,以减轻其上下班及货运交通对东关街的交通压力。其西厂区保留部分生产设备,恢复“四美酱园”的老字号以展示传统酱菜工艺。东厂区保留其建筑并改造为“美食广场”,提供餐饮、洗浴等扬州特色休闲娱乐服务,为满足其较高的机动车接入需求,规划继续利用北侧原酱菜厂运货用的大草巷机动车道,将原酱品仓库改为停车场,同时兼用南侧扬州一中北门的规划停车场为其服务(图2.28)。

(3)扬州一中

利用扬州一中东侧的四类风貌地块,新辟6m宽、设尽端停车场的机动车道联系东关街和文昌路,除增加东关街和北侧的“美食广场”的机动交通联系外,扬州一中规划封闭现开设于东关街的北门,同时在新辟机动车道上增加南、北两个侧门,引导扬州一中大量的自行车、电动车汇入文昌路,减少东关街的交通压力(图2.28)。

(4)壶园

壶园地块原为四类风貌,规划拆除并恢复其重要的历史园林,作为江上青故居的配套景区。壶园地块设大面积地下公共停车场,在东门街南侧设出口接文昌路,并设一定的地面临时停车位。同时,在壶园地下停车场的北端设地面人行出口,以提高周边地块的机动车可达性(图2.29)。

图2.28 扬州东关街四美酱菜厂和扬州一中用地及交通规划

图2.29 壶园地块用地及交通规划

资料来源:东南大学建筑设计研究院等.扬州东关街及东关历史街区重点地段保护规划过程稿[Z].2007

(5)大草巷—准提寺机动车道

大草巷为现状接泰州路的尽端式机动车道。准提寺东侧曾有巷道,但后来被封堵,规划打通准提寺巷,并结合东侧的四类风貌地块改造将其拓宽为7m的机动车道。再结合保护范围外的非历史街巷和三、四风貌地块的改造,开辟东西走向的7m宽车道,联系大草巷和准提寺的尽端路,形成一条半环形机动车道。治淮新村和四美酱菜厂之间原是街区机动性最差、风貌也最差的地块之一,该车道将大大提高该地块及周边的活力和机动性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。