(一)歌唱共鸣原理与特点

1.声音音响学

音响学即声音的科学,主要涉及科学地发声、增大并传播声音和感受声波等方面的知识。对音响学的了解与学习是理解歌唱共鸣原理的基础,这对优化声音质量非常重要。了解声音如何被创造、增大和接收,可以使歌唱者改善他们整体的声音质量。

日常生活中,我们每天都经历着各种声学效应。例如:对着普通瓶子上方的狭窄处吹气;用金属器具击打盛着不同水量的水杯;打开钢琴最上端的盖子,脚踩延音踏板,然后对着钢琴里面大喊一声;声音所产生的回声、混响声和反射声等,是音响环境所做出的反应,在大峡谷或大教堂里最容易感受到以上反应。在这种情况下,我们会遇到声音所产生的共鸣,以及自发地扩增、加强和振动的延长。例如,在浴室里唱歌可以产生令人兴奋的音响效果,相信大多数人都有这样的感受。其他可以感受到良好音响效果的地方包括圆顶形状的建筑物(美国国会圆形顶大厅)和大教堂等,在这些地方,即便是窃窃私语的声音都很容易被听到。相反,有些环境容易吸声,如绝缘的汽车内部,开放的空间、森林,或过于装饰的并带有地毯、窗帘和软垫家具的房间等。综上所述,良好的音响对于歌唱者起积极作用,反之,则有消极影响。

2.自然共鸣的频率

共鸣器可以被视为一个单独的物体,它能够过滤从中穿过的声波,加强并修饰最后的声音。共鸣器通常被认为是中空物体,空气填充腔体,使腔体有自然频率的振动。例如,自然频率为600赫兹的水壶,当把音叉的频率调整为440赫兹去接触它时,它依然在600赫兹的频率上振动,但同样的水壶,当音叉调整为600赫兹时,则会产生更大幅度的振动。这种现象说明了一个共振原理:物体是被自己的固有频率所驱动,并在较长的时间内进行更大幅度的振动。

振动的自然频率由空气所填充的腔体大小所决定。空气腔体越大,频率就越低,所产生的音高就越低。空气的腔体越小,频率就越高,所产生的音高就越高。我们可以做这样一个实验:拿一个瓶颈狭窄的玻璃瓶,它的大小最好能盛下180毫升左右的水,比这更大的瓶子也行。首先倒空瓶子,之后用嘴唇轻轻吹气并发出声音,注意一下由此产生的音高响度,然后再用力吹气。结果会发现所产生的声音会比开始时响亮。渐渐地往瓶里加几次水,每加一次,往里吹气便会产生不同的音高。你会发现,音高会随着每次的加水而升高。因为水减少了空气腔体,自然共振频率随之增长而产生了更高的音高。

同样的道理,和其他共鸣腔一样,声道也有着自己自然的振动频率——共鸣频率。如果声带振动在声道的共鸣频率上,声音将得到加强。另外,从声门发出的声音有许多频率。因此,歌唱的共鸣比较复杂,不仅仅是找到声道里的共鸣频率,还要使它和声带有着同样的振动频率。

3.声道共鸣

声道的共鸣频率取决于它的形状和长度。声道形状是一个管子,在嘴巴这端呈开放状,共鸣频率的波长比管子的长度长4倍。换言之,管子的共鸣频率只是波长的四分之一。例如,平均为17.5厘米长的男性声道,声波的压缩阶段发生在声门里,声门里的空气分子在声门打开时迅速膨胀到极限。在波长是四分之一时,气压是零(称为第一零交叉),这时的状态既不是压缩也不是稀薄。当声门声波使它的第一零交叉发生在嘴唇上时,声道达到其最佳共鸣状态。了解上述有关知识,能促使我们对共振进行考虑。

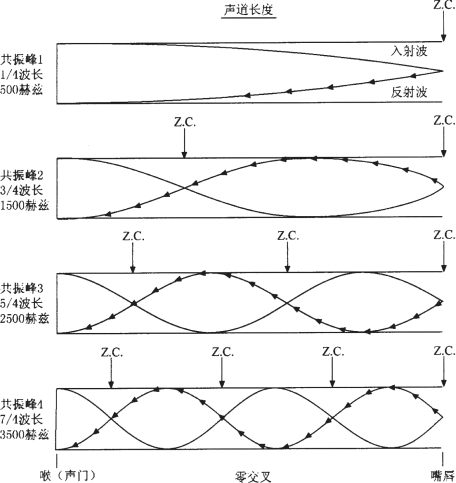

自然共鸣存在于所有的乐器中,包括人声。注意不要混淆了基本频率(F0)和声道共振(F1、F2、F3等)这两个概念。第一声带共振(F1)大约是500赫兹,这是普通男性的声道振动频率。然而,声道不止有一个共振。从图5-5可以看出,F2有一个零交叉(箭头所示)在嘴唇上,约占四分之三的波长。频率对应于这一波长,因此它的频率是F1的3倍,即1500赫兹。同样,有一个零交叉在波长的四分之五处,相应的频率应当为5倍的F1,是2500赫兹。因此,F2是1500赫兹,F3是2500赫兹,以此类推。在每一种情况下,入射波由实线所代表,而反射波由后指的箭头所代表。虽然声道可能存在许多共振,但当频率超越了第四或第五共振时,它们对声音的影响就非常小。

图5-5 声道共振峰

由于波长在频率升高时会变得较短,因此在较短的声道上,共振频率会更高。正因为如此,妇女和儿童的共振频率一般都高于男性。此外,声道的形状和长度也会影响共振频率。大多数情况下,变化的声道形状可以改变共振(自然共振频率),其中较高的共振影响着音质。因为增加共振的强度可以提高音质,所以完美的音质是由高效率的声带振动和声道共振(基于自己的共振频率)共同作用的结果。

来自于声门的声音被称为声门源频谱,它是一个复杂的波形,由基本频率和基本频率的整数倍数所组成,每一个频率都有自己的振幅。当声道被声波激活后,会被声门源频谱当成一个共鸣器或过滤器,以增加任何靠近共振频率的强度,减小远离共振频率的强度。例如,如果一个男中音用17.5厘米长的声道唱高音,他的基本频率(大约250赫兹)将不会得到加强。但是,由于他的第一次谐波500赫兹与他的声道共振相适应,因此他的基本频率还是会得到加强,出现在嘴唇的声音或者辐射光谱可以毫无掺杂地让声音到达听众的耳朵,或者根据发声地点的共鸣特性而对声音做进一步改变后进入听众的耳朵。

(二)歌唱共鸣技巧

1.建立歌唱共鸣的方法

(1)声音的置放和集中

声乐界喜欢使用概念术语——置放和集中。这两个术语往往被交替使用,这可能是因为它们是同一事物的两个方面。虽然两个词都是形容高效率发声时所经历的振动感觉,但它们仍有所不同:“置放”的重点是把声音放在哪儿,在哪里感受到声音?而“集中”的重点是如何让声音产生焦点。换句话说,“置放”描述了与声道一致的适当感觉,“集中”描述了高效率的发声所带来的最大振动。从声乐角度来说,声音置放在头腔里会感知到声音的改善,但如果声音不集中的话(没有焦点),音质有可能模糊不清。基于这个原因,大多数声乐专家认为“集中”有两个概念:一指发声的集中,高效率声带关闭式的发声贯穿着整个歌唱;二指共鸣的集中,这是基于声道振动的感觉,这种感觉能帮助声带发出具有穿透力的声音。

现在有足够的科学证据能证实置放和集中这两个主观概念。蒂策(Titze)说:“我们从基本声学原理中可以了解到,反射器可以使声音集中起来,得到置放,但元音的集中不等于是声音的集中。”歌唱时所产生的声学和生理过程,反映了歌唱时的生理感觉,这也许是我们要使用主观术语时最恰当的解释。

人体声道里有多个反射音源,而那些始于声门的反射音源被歌唱者感知为振动感觉,这在元音集中时尤为明显,这种感觉也关系到声道里驻波声压的最大化。蒂策说,在腭部发“e”元音、在软腭部位发“o”元音、在咽部发“ah”元音时,你能感受到声压。为了使整个歌唱保持均衡稳定,歌唱者可以依靠这种压力的感觉来稍稍改变元音。“在面罩里歌唱”或者“在上门牙区引导声音对抗硬腭”,我们通常用这些概念来促进声道内部特定位置的最大声压。

歌唱者如何判断自己的歌唱声音很重要,它关系到如何考虑声音的置放和集中。虽然歌唱者在歌唱时依赖于听觉反馈,但他们却无法听到别人所能听到和感知到的声音效果,其主要原因在于:

①歌唱者的声波经过头颅辐射以后(这个过程被称为骨传导)穿过的是开放的空间,如耳咽管(它是连接咽到中耳的腔内黏膜)。

②穿过骨头的声音比穿过空气的声音慢一半——大约每秒钟152米相比于每秒钟396米,速度较慢意味着低频率的提高或高频率的衰减。

③与通过空气传导听到的频谱相比,通过骨头传导听到的频谱产生的能量较小。正是因为这些原因,歌唱者在听自己唱歌时才会感觉不错。总之,歌唱者所听到的“内部的”音质,实际上是“外部的”声音修正后的结果。

(2)提高声音效率的方法

要想获得高效率的歌唱声音,首先必须做好适当的准备,在练唱之前可以模仿和想象以下行为:

①喝口水以保持嗓子的清新和湿润;

②深闻玫瑰花或者其他有着好闻气味的东西;

③内心产生微笑(不是显露在脸上的微笑);

④想想打喷嚏的感觉;

⑤打一个愉快的哈欠;

⑥流游泳时,把头放入水中屏住呼吸。所有这些图像描述都有助于产生反射行为,并在潜意识里使声道的肌肉组织和器官密切地合作起来,从而能够提升软腭,让前后段的咽柱得以延伸,同时喉头得到降低。

歌唱时想象着声音从面罩里发出,这样可以减轻喉咙肌肉和发声器官过度用力的状况。然而,在精神高度集中的过程中应保持谨慎,千万不要强迫性地把声音推入到面罩里。相反,要允许声音自然地“存在”或“挂在”面罩里,同时释放所有的紧张感,尤其是来自于舌头、下颌和颈部肌肉的紧张感。

兰珀特(Lampent)认为:“无论什么样的声音种类(男低音、男高音、女中音或女高音),歌唱时都应该感到声音被置于高位置。”这种充满头腔的高音来自于口腔的顶部,并能根据所唱的音高和元音,从硬腭(前面)延伸至软腭(后面)。声音的集中点位于眼睛及相关部位,但在硬腭里也可能会产生这种感觉,尤其是在中音至中低音的音域里演唱时。集中点可能随着音高的升高而渐渐地向后面的软腭方向移动。

有些歌唱者形容演唱高音时的感觉是“来自于头顶”,甚至偶尔来自于“后面”(喉咙打开)。还有些歌唱者认为,在适当的条件下,可以幻想着“让声音本身做主歌唱,感觉声音是从面部出来的”。如果声音集中在口腔或咽喉部位,歌唱者会觉得自己所听到的声音不够响亮或是通透。我们从以上这些歌唱术语可以看出,利用想象力来形容声音置放的方法有多种,但具体该用哪种方法则取决于歌唱者独特的面部外形。

通常,当声音被正确置放时,声带就会有效地振动。如果声音是被强制的,或者是漏气性地发出的话,声带便难以有效地振动。除了打哈欠、叹息、顿音和断音练习外,还可以通过哼鸣和用鼻辅音的“m”“n”“ng”等获得声带的关闭(内收)。“呻吟般的练习”也有助于获得声带的完全关闭,但练唱时应当小心,要避免软腭部位的紧张。

2.扩大歌唱共鸣的方法

通常,歌唱者声道的大小会直接影响歌唱的声音,因此,歌唱者的自然天赋对于歌唱起着重要的作用。然而更重要的是,歌唱者要有能力调节和改变自己的声道,并在所有的音高和元音上都能最佳地发挥共鸣,这主要通过声带肌肉的调整来控制具体的器官如喉头、软腭、舌头、嘴唇和下颌等来完成。

(1)喉头位置的把握

在进行歌唱时,喉头下降可以扩大咽部的范围,这个动作主要由一部分舌骨或带状肌肉来完成。胸骨舌骨肌源于胸骨并嵌入到甲状软骨,这是唯一一个能够直接降低喉头的肌肉。胸骨舌骨肌和肩胛舌骨肌都可以通过降低舌骨来间接地降低喉头。甲状舌骨能把舌骨朝着喉头方向往下拉。喉头位置还受上舌骨行为的影响,这些行为间接地成为喉头的提升器,能够提高舌骨或者是把其他肌肉组织往下拉向舌骨。

形成咽壁的三对主要肌肉,被称为下括约肌、中括约肌和上括约肌。它们堆叠得像花盆,从甲状软骨、舌骨和口咽部的骨结构开始,堆叠到食道,自上而下平和地运行着,作为反身性肌波(蠕动),它们将食物送到消化道。括约肌是运动速度较快的肌肉,它能使咽部通道变窄,造成说话和唱歌的不便。

喉部的共鸣腔可以通过以下方式被自然地扩大:(https://www.xing528.com)

①咀嚼,像很随意地慢慢吃可口的饭菜一样,这有助于放松吞咽肌肉;

②吞咽,在吞咽过后,仔细地感受吞咽肌肉的放松;

③惊喜般地将空气从口腔吸入;

④用高兴而满足的感觉深深地叹气;

⑤打喷嚏前那一瞬间的感觉有助于进行共鸣器的自然调整。

并不是每一位声乐专家都主张降低喉头。比如蒂策,他主张歌唱时应该让喉头处在适中的位置。他认为喉头在过于降低时会聚成一团来对抗气管黏膜,这会导致声带变厚。相反,当喉头提高时,声带变薄,有潜力产生更强烈的声音,这主要是因为声带中间的表面可以更好地接触,能够产生更稳固的声门闭合。此外,降低的喉头会拉长声道,降低共振频率,使音质偏暗淡,而提升的喉头可以缩短声道,提高共振频率,使音质偏明亮。蒂策认为,喉头位置的调整更多地取决于个人的品位,喉头的提高或降低这两种方法都没有绝对的优势,具体采用哪种方法要根据歌唱者个人生理结构特点来决定。

(2)舌头位置的把握

舌头是一块较大肌肉,对于声道的形状和大小会产生重大影响,从而也会影响歌唱的声音。从下颌开始的是舌肌,舌肌是嵌入到舌骨的一对带有纤维的扇形肌肉,它与咽部边缘连接并嵌入舌头。舌肌的中间纤维控制着舌头的伸出。舌头的舌骨肌能够将舌头的两侧向下拉,并能与舌肌共同负责喉部的升降。任何僵硬的、提升的、推撞的舌肌抽动都会使喉头上升或向前移动。

考虑元音和辅音的发音需要,舌头在歌唱时的确切位置要根据当时的情况而定。歌唱者最重要的是保持舌头的放松,避免僵硬,舌尖应该呈圆形而非尖形。例如,在发元音“ah”时,舌头应该放松,舌尖呈圆形。正常的舌尖位置是稍微碰到下排牙齿和牙脊,避免卷曲在口中或是向后缩。舌头是否能微微凹下放平取决于个人的生理因素。大多数人的舌头不能自然地略微凹下放平,但只要相对平坦和感到放松即可。

(3)咽部状态的把握

咽壁和咽顶由肌肉组织所组成,它包括缩肌、前咽柱、后咽柱和盖膜等。当喉头位置降低、软腭提升时,这些肌肉便有相当的灵活性,能使内部产生延伸,这种状态通常被称为打开的喉咙。除了喉颈稳定以外,咽壁的坚挺被认为是产生金属般声音的主要原因。这一内在的伸展可以通过建立“内心的微笑”来体会。

(4)软腭状态的把握

口腔上腭由硬腭和软腭所构成,它能使口腔和鼻腔在吞咽时分开。硬腭是固定的,歌唱时不能被随意改变,而软腭却是声音共鸣质量好坏的一个主要决定因素。歌唱者在歌唱时的声学特性,一定程度上是由腭部的高度和大小,以及腭部与声道构造的关系所决定。所有声道的表面都可以反射或吸收声波,包括硬腭和软腭。但是,与有些歌唱者认为的情况相反,目前的科学研究还没有证明腭部能够作为声波的反射物体。

硬腭延伸了口腔顶部总长度的四分之三,骨硬腭后面部分的四分之一是由腭骨组成。其余腭长的四分之一是软腭,它具有肌肉阀的功能。悬吊在软腭中线处类似与舌头结构的是小舌。

控制软腭降低的两对肌肉是:舌肌(形成前咽柱),它从软腭延伸到舌头的两侧;腭咽(形成后咽柱),它从软腭伸展进入咽壁。

负责提高和绷紧软腭的三个肌肉是:腭帆提肌,它形成软腭的体积,能够把软腭往上和往回拉以对抗后咽壁;腭帆张肌,它横向收缩使腭部得到拉伸;小舌肌肉,它是位于小舌内部的肌肉,有助于提升软腭。

(5)下颌、嘴巴状态的把握

下颌与舌头以及其他声道肌肉相互关联,因此,它在歌唱时所扮演的角色至关重要。我们人类对于下颌的紧张,往往用“咬紧牙关”“咬牙切齿”或者“绷紧下颌”来形容。有些人在睡眠时有严重的下颌问题,这是由于颌下颌关节紊乱和磨牙症所造成。

演唱高音时,正确方法是完全张开嘴巴,放松肌肉,抬高下颌骨,让下颌在其铰链处(头颅与耳朵的交接处)摆动。将手指放在耳朵旁边的铰链处,轻轻让下颌下落到能够摸到凹槽的状态。然后降低喉头,让喉咙保持轻松和打开的状态。另外,和缓的哈欠有助于使铰链分开。下颌下落多少将取决于个人的生理构造、音域、元音和辅音的发音等因素。通常当口腔被迫打开超出两个手指的宽度时,会使下颌以下的肌肉产生过度紧张。为使口腔舒适地打开,可以想象有根橡皮筋连接着下颌与头骨。当下落下颌时,应该有舒展和咀嚼的感觉。

有些歌唱者为了能清晰地咬字吐字,可能会出现过于在意下颌动作的现象。歌唱时应尽量减少下颌大幅度动作,尤其是在低音至中音的范围内。但在唱极低或极高音时,下颌需要下调以让喉咙舒适地扩展和打开。歌唱时应该灵活、放松、准确地吐字,尽量像讲话那样自然。

嘴唇的使用在现代语言及说话里显得越来越少,尤其当人们自鸣得意于准确地塑造元音和辅音时,这种趋势在北美显得比较明显,北美人说话时口形往往呈横向状,发音时比较松弛。歌唱者需要积极地锻炼自己的嘴唇,尤其是锻炼嘴部的折皱肌肉(嘴唇撅起或缩起的感觉),刚开始时可能会感到不自然,但随着练习的增加,嘴唇的灵活感将渐渐加强。让嘴唇呈圆形的主要原因是为了发好“圆形元音”,如“o”“oh”等元音。从听觉上来说,用噘嘴来延长口腔,类似于在共鸣腔上添加颈部。噘嘴的结果是降低了声道的共振频率,从而改变波谱。这个波谱由基频互动方式、声道的自然共振、声门源频谱等因素决定。总之,增强低谐波能使听众感受到浓郁、偏暗的音质。歌唱时舒展下颌,使嘴唇呈圆形,这种歌唱技巧对大多数歌唱者都非常有益,尤其是他们在唱明亮的“e”“ay”元音时。

面带微笑的动作由笑肌及颊肌共同完成,但在通常情况下,它们并没有给声道共鸣器提供最佳的构造。歌唱者必须学会用眼睛微笑,而不是显露牙齿的微笑。

值得注意的是,歌唱者过于注重横向演唱,会造成音质单薄(无色)、发散和刺耳。对于这个问题,我们可以有针对性地做一个练习,把双手垂直放在两侧面颊上,下颌略微降低,嘴唇放松呈椭圆形。这种姿势与非常惊讶地叫道:“噢,我的天啊!”时的姿势相似。使用所有的元音唱音阶和琶音,在唱到高音时,应该想到拉长的感觉,也就是下颌放松,嘴形呈垂直状态,这样做是为了获得自然的、集中的、向前走的声音。

放松而降低的下颌能够实现两个目标:

①放松整个声道,有效地防止内外肌肉的紧张,这种紧张会产生粗糙、刺耳的音质;

②降低下颌能够改变声道的共振特点,这取决于舌头和咽部的调整。长期研究和实践证明,降低下颌能够在声道上创造更加有利的共鸣特性。

3.获取面罩共鸣的方法

(1)何为“面罩唱法”

在有关美声唱法的著述中,很多专家都提及“面罩”,并说明了它的重要性。所谓的面罩,是指想象中假面舞会上所戴的面罩,用其罩住前额、鼻梁、眉心这个区域,实际上就是充分的鼻咽腔共鸣。由于鼻咽腔邻近的颅骨连带参与了共鸣,所以就有专家称其为“头腔共鸣”了,但美声界更习惯称其为“面罩共鸣”。

面罩唱法要求在高、中、低声区,任何一个字声都要集中在鼻咽共鸣腔里,并认为从那里发出的声音是高泛音的、最美的。小声练习有利于体会和寻找这种优美的面罩共鸣音色,一旦掌握,声音就可收放自如。

正确的面罩唱法是以喉咙充分打开为前提,以坚实横膈膜呼吸支持为基础的,这样的共鸣听起来松弛、不费力,暗与亮兼有。这样的面罩得以充分利用,才是利用共鸣“利息”,节省嗓子“本钱”的低耗高能。

(2)面罩唱法的优缺点

面罩唱法的优点在于,能充分利用鼻咽腔共鸣过滤声音杂质,集中音束,减轻声带负担,避免挂嗓,摆脱喉音,易于保持字声高位置,声音剔透明亮,方便汉语咬字与吐字,特别是闭口音。

面罩唱法缺点在于,容易忽视喉咙打开和横膈膜支持,造成声音尖亮、不通透,会因执意地找面罩而破坏自然的面部表情,会影响胸腔和咽腔共鸣的质感以及嗓音的天然之美,不利于共鸣直接在头腔拓展,会缺少戏剧美声应有的松通、力度和辉煌。

(3)获取面罩唱法的方法

①用哼唱的感觉寻找面罩共鸣

一般声乐学习者都有练哼鸣的习惯。每天开始练唱之前首先练一下哼鸣,就如同运动员在开始做激烈运动之前要做准备活动一样,对声带会起到一定的保护作用,除此之外还可以体会一下声音的面罩感。在良好的呼吸支持并完全打开喉咙的情况下,当哼到一定高度时会明显有一种眩晕感,这是声音进入面罩后的一种正常感觉。用这种哼的感觉和位置唱歌比较容易找到面罩共鸣,所以贝基先生经常说:“在哪里哼就在哪里唱!”为此,他经常用哼唱的感觉为我们做示范,而且做得很夸张。

②用闭口母音寻找面罩共鸣

中央乐团专家工作室编辑的《吉诺·贝基讲学纪录》中介绍:针对张大嘴唱歌声音比较散的学员,贝基先生除了要求把嘴闭得小一点儿外,还常用辅音“m”和“n”加上元音“e”给我们练声。他认为:辅音“m”和“n”加上元音“e”容易在面罩里找到共鸣。在解决某些学员的声音缺少面罩共鸣时,贝基先生经常会运用“e”和“i”母音,加上“m”或“n”给他们练声;当有的人开口母音唱得比较散时,他便会用这些开口音去模仿闭口音“e”或“i”母音,从而把开口音唱得更集中。他说:从人的生理状况来讲,应该是元音“i”的位置最高,其次是元音“e”,然后是“a”“o”“u”。也就是说,在正常情况下,“e”和“i”是最明亮的母音,最容易获得面罩共鸣。但是,前提是用闭口音寻找面罩共鸣时一定要把喉咙打开。尤其是喉咙紧的人更要注意这个问题,轻易不要用闭口音练习,否则非但找不到面罩共鸣,反而越练喉咙会越紧。贝基先生说:要做到这一点在技术上是相当难的,既要使声音集中到面罩求得高位置,又要保持喉咙与声音松弛,不能捏紧,这有些矛盾。

③在高位置上体验面罩共鸣

好的面罩唱法能让声音从咽腔反射向前,同时向上,尽可能地在高位置上把声音放出来、把鼻咽腔周围四对窦(蝶窦、筛窦、颌窦、额窦)的共鸣带出来、把真正的头腔共鸣带出来。通常的传统美声唱法追求声音贴后咽壁从头顶翻扣向上向前,最具规格的还是横膈膜一用力,字声直接挂高位置或进头腔。只有当头腔的打开或分开达到足够程度时,声音才能松弛下来,出现自然的振动颤音,若继续分开膨胀就会产生有威力的共鸣颤音,否则声音就会在口腔里抖颤。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。