内容提要:筚篥,系古代竖吹双簧气鸣类旋律乐器,是隋唐宫廷伎乐中的重要旋律伴奏乐器,在其中扮演着重要的角色。文章试图运用文献资料、石窟壁画资料互证的方法,对筚篥于隋唐音乐中的运用情况进行初步的探讨。

关键词:筚篥;西域音乐;隋唐伎乐;龟兹乐

筚篥,系古代竖吹双簧气鸣类吹管旋律乐器,在古代历史上有“必篥”“觱篥”“芦管”“茄管”等诸多称谓,自古就有文献记载。综观筚篥古今之研究,不外乎古代筚篥之发生学、名称辨析、形制、制作、乐器本体、石窟壁画描述、在隋唐大曲及之后宫廷乐部中的罗列描述等几个方面,而有关筚篥在历史中的运用情况的研究实乃着墨寥寥,这无疑为进一步的探究提供了莫大的空间。本文试图运用文献资料、石窟壁画资料互证的方法,对筚篥于隋唐音乐中的运用情况进行初步的探讨,以期对今后的深入研究提供一定的参考。

一

据史料记载,筚篥与历史上的西域音乐尤其是龟兹乐有着密切的联系,如唐代段安节《乐府杂录》中云:“觱篥者,本龟兹乐也,亦曰悲篥,有类于笳。”[1]唐代杜佑《通典》曰:“筚篥,本名悲篥,出于胡中,其声悲。”[2]唐代诗人李欣的《听安万善吹觱篥歌》:“南山截竹为觱篥,此乐本自龟兹出。”[3]宋代的陈旸《乐书》亦载:“觱篥一名悲篥,一名笳管,羌胡龟兹之乐也。”[4]这是历史上的龟兹起源说,这种观点已经得到学界的普遍认可,如音乐学家周菁葆、周吉、万桐书、赵世骞等皆持此说。

有关龟兹乐的早期记载,典型者莫过于发生在公元383年的“吕光伐龟兹”一说。《晋书》中载,前秦大将吕光破龟兹后“以驼两万余头致外国珍宝及奇伎异戏”还中原,其中“奇伎异戏”就包含了龟兹乐。另据《隋书·音乐志》载:“龟兹者,起自吕光灭龟兹,因得其声。”按当时石窟壁画对龟兹乐伴奏乐队的描绘,已经包括了五弦琵琶、曲项琵琶、阮咸、竖箜篌、筝、笛、筚篥、排箫、笙、唢呐、羯鼓、腰鼓、排板等14种乐器。以上事实均证明筚篥是随龟兹乐东渐至中原的。

关于隋唐筚篥的形制,另据《太平御览》中云:“乐部曰,篥者笳管也,卷芦为头,截竹为管,出于胡地,制法角音,九孔漏声,五音咸备,唐编入卤部乐,名为笳管,用之雅乐,以为雅管,六窍之制,则为凤管,旋宫转器,以应律管者也。”[5]据此,我们可以推断,隋唐筚篥的制作材料是以芦苇制作双簧哨,以竹节充当管身。管身以开九孔(前七孔后二孔)为主,能够吹奏完整的五声。也有六孔者,用于转调,作为定律乐器来使用。

二

经南北朝至隋唐,西域音乐渐趋步入鼎盛。此时包括龟兹乐、疏勒乐、高昌乐、天竺乐、安国乐等西域音乐大量涌入中原。隋初,隋文帝定“七部乐”(国伎、清商伎、高丽伎、天竺伎、安国伎、龟兹伎、文康伎),其中“国伎”“清商伎”两部,前者传为“西凉地区变龟兹声为之”而成的“秦、汉旧乐”(亦称“秦汉伎”),后者则视为“中原旧曲”“华夏正声”;“龟兹伎”“安国伎”“天竺伎”即我们所谓的“西域音乐”,为周边民族或国家传入之乐。大业中(605—617),隋炀帝再定“九部乐”(清乐、西凉乐、龟兹乐、疏勒乐、康国乐、安国乐、天竺乐、高丽乐、礼毕),以隋朝“七部乐”为基础而增设“疏勒乐”“康国乐”两部,其中,龟兹乐、疏勒乐、康国乐、安国乐、天竺乐等五部均为“西域音乐”。

公元618年唐朝建立,所用燕乐,因袭旧制,仍为“九部乐”。《唐书·礼乐志》卷二一曰:“燕乐。高祖即位,仍隋制设九部乐:《燕乐伎》,乐工舞人无变者。”[6]至太宗时,始增设高昌乐一部,再作“燕乐”一部,以其为首,减去“礼毕”而成“十部乐”。此即《旧唐书·音乐志》卷二九所云:“及平高昌,收其乐……自是初有十部乐。”[7]然而,《旧唐书·音乐志》所列九部乐和《唐书·礼乐志》所列十部乐,所用乐器大体相同而稍有差别。

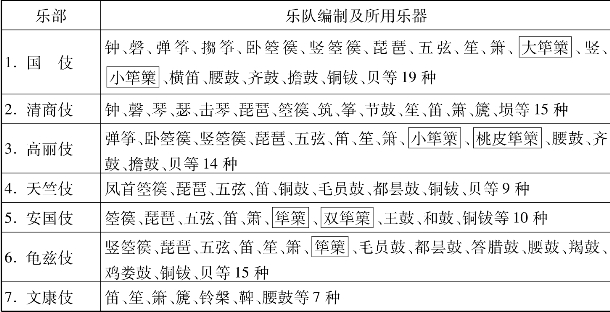

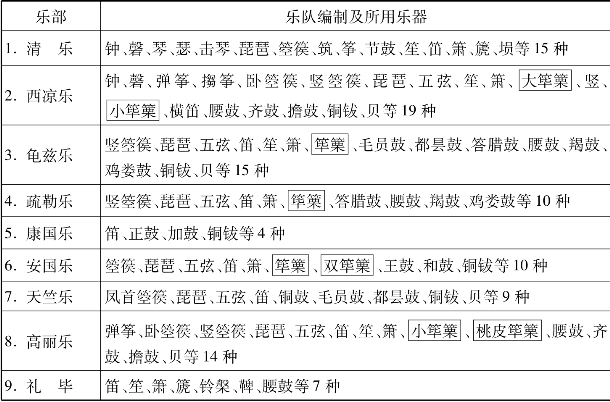

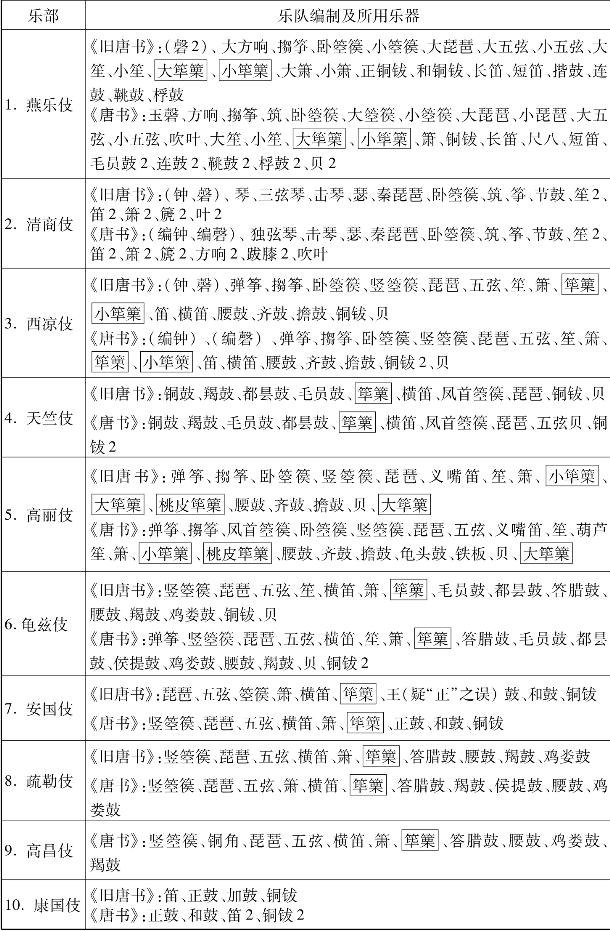

有关隋朝“七部乐”“九部乐”和唐朝十部乐的伴奏乐器状况见表1、表2和表3。

表1 隋“七部乐”乐队编制及所用乐器(《隋书·音乐志》载)

表2 隋“九部乐”乐队编制及所用乐器(《隋书·音乐志》载)

表3 唐“十部乐”乐队编制及所用乐器表

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

从上述三表的信息中可以看出,在隋朝七部乐中,龟兹伎、安国伎、国伎和高丽伎的伴奏乐队中均有筚篥存在。在隋朝九部乐中,龟兹乐、疏勒乐、安国乐、西凉乐、高丽乐的伴奏乐队中有筚篥存在。在唐朝十部乐中,燕乐伎、西凉伎、天竺伎、高丽伎、龟兹伎、安国伎、疏勒伎、高昌伎等八部乐伎的伴奏乐队中使用筚篥。

唐高祖时,上述隋唐燕乐改为“坐部伎”和“立部伎”。如《旧唐书·音乐志》卷二九所载:“高祖登基之后,享宴因随旧制,用九部乐。其后分为立、坐二部……则天、中宗之代,大增造坐、立诸舞,寻以废寝。”[8]就坐、立部伎之乐器类型来看,据文献记载,坐部伎乐队所用乐器以笙、笛、筝、琶之丝竹类乐器为中心,主要演奏以“燕乐”等为代表的各部乐;立部伎乐队所用乐器以笛、板、鼓之吹打类乐器为主,主要演奏其他杂乐和伴奏散乐、百戏表演。有关乐队编制情况,尽管文献中没有显现,但我们可以从考古发掘所获的音乐文物图像中得到部分信息。譬如,“陕西三原县唐李寿(公元557—630年)墓北壁乐舞壁画中一组坐式演奏乐队:由12个乐伎组成,全部坐式,分别演奏箜篌、五弦、琵琶、筝、笙、横笛、排箫、筚篥、钹、鞞鼓、腰鼓、贝等12种乐器”[9]。乐队编制与前述所列俗乐、“清商伎”“燕乐伎”乐队所用乐器基本相同,故坐部伎丝竹乐队所用具体乐器品种,亦当大体如此。

通过对隋唐燕乐乐部的分析筚篥这一乐器的使用具有以下特点。

1.“不变”和“变”

无论隋七部乐伎、九部乐还是唐朝十部乐,其来自西域的龟兹乐、龟兹伎、安国乐、安国伎、疏勒伎、高昌伎等“胡乐系”的乐队中一般使用西域原形制的筚篥,此为“不变”,而“变龟兹声为之”的西凉乐、西凉伎、国伎和来自高丽的高丽乐、高丽伎则使用筚篥原形制变异了的大筚篥、小筚篥、桃皮筚篥,此为“变”。这充分说明隋唐宫廷燕乐在广泛纳取西域乐部时是有意保留西域筚篥之原生形态的,但在另一方面,隋唐燕乐的其他非胡乐部在使用筚篥时则对其进行了一定程度的创新和发展。从而在一定程度上彰显了筚篥这一乐器在“胡乐部”伴奏乐队中对保持“胡乐部”的西域音乐风格起到的举足轻重的作用,也体现了隋唐宫廷燕乐在吸收西域音乐时进行的发展,促进了筚篥朝着多样化的方向发展。因此,通过筚篥变异的典型个案能够窥探出整体“胡乐系”乐器对隋唐宫廷燕乐乐队多样化发展的音乐构成和乐器编制,发挥了至关重要的作用和产生了极为深远的影响。

2.汉胡乐系之融合的分野

民族音乐学家伍国栋先生在《隋唐燕乐乐队编制特征窥探》一文中指出,隋唐宫廷“在燕乐乐队分‘丝竹乐’类型和‘吹打乐’类型基础上,还可以在‘丝竹乐’类型中再分列出两式:即‘汉胡融合型丝竹乐队’和‘胡乐主体型丝竹乐队’”[10]。进而总结出隋唐燕乐乐队“一组(队)之中,兼有两制”[11]的特征。我们由上文论述可以知道,筚篥属于我国“八音”乐器分类中的竹类乐器,它和汉乐系之竹类乐器箫(大箫、小箫)和笛一起构成了隋唐燕乐的主要吹奏旋律乐器,它们再与其他丝类乐器、打击类乐器一起构成了隋唐燕乐伴奏乐队,然而却在一定程度上出现了分野。一方面,在燕乐、国伎、西凉乐等伎乐队中,所用乐器体现出以汉乐系统丝竹乐器为基础融合胡乐系统乐器的特点,其典型表现为,筚篥以变异的形式(大筚篥、小筚篥、双筚篥、桃皮筚篥)在伴奏乐队中出现,明显具有向汉乐系靠近的特征,处于乐队的从属地位,显而易见,其保持西域音乐的风格也是处于逐渐弱化的趋势。另一方面,在龟兹乐、天竺乐、高昌乐、疏勒乐、安国乐等乐队中,所用乐器体现出以胡乐系统丝竹乐器为基础加入少数汉乐系统乐器的特点,具体表现为,筚篥这一乐器以原生形态出现在伴奏乐队中,它和其他类西域乐器在整体乐队中占有绝对主导的地位。据此,我们认为,尽管两者都表现出汉胡乐系的融合,但是融合的趋势却大相径庭,我们可以将前者视为“汉乐系涵化胡乐系”,后者则可视为“胡乐系主导汉乐系”。

三

就筚篥在乐队中的使用情况,我们可以通过莫高窟220窟北壁唐贞观十六年题记乐舞图所显示的乐队编制中找到答案。此图由左、右两组组成,左组由15人组成,全为坐姿,可清晰判断的演奏乐器(由上至下)为筚篥、尺八、笙、箜篌、拍板、钹、贝、扁鼓、横笛、腰鼓和羯鼓等11种。右组由13人组成,亦为坐姿,其演奏乐器(由上至下)为尺八、排箫、琴(筝)、方响、筚篥、琵琶、钹、横笛(2个)、拍板、腰鼓(2个)、都昙鼓等11种。同时,左、右组又可分为上、下两部分,上方一部分,属于丝竹乐组;下方一部分,属于鼓吹乐组。我们通过观察发现,无论左乐队组还是右乐队组,筚篥均在上一部分的丝竹乐组而非鼓吹乐组。此图说明,筚篥在隋唐燕乐乐队中是属于丝竹乐器组的。此外,这种状况在同一时期的其他敦煌石窟壁画中也多有描绘。

就表演形式而言,筚篥在隋唐燕乐中有多种表演形式。我们知道,无论隋七部乐、九部乐还是唐十部乐,均以“大曲”的形式存在,其乐队的各种乐器也主要以为“燕乐大曲”伴奏的形式而存在。大曲是综合器乐、歌唱、舞蹈于一体的大型表演艺术类型。一般由“散序”“中序”和“破”三个大段落构成。其中,“散序”部分,即主要为纯丝竹音乐演奏。演奏样式包括筚篥独奏和筚篥与其他丝竹乐器轮奏、合奏等形式的表演。此外,在隋唐“大曲”其他部分也均有筚篥这一乐器的独奏、合奏的表演。

隋唐时期,由于筚篥颇受社会各阶层、各类人士的青睐,因此,才会有吹奏筚篥者名家辈出的盛况。据隋唐文献显示,当时有详细记载的著名筚篥演奏家有王麻奴、尉迟青、安万善、薛阳陶、黄日迁、李长史、李龟年等,他们均为筚篥技艺的提高和民族音乐事业的发展做出了卓越的贡献,也因此而得到了隋唐时期的岑参、白居易、李硕、杜甫、刘禹锡等诗人的歌颂。譬如,李欣在《听安万善吹觱篥歌》中对安万善吹奏觱篥的描述:“旁邻闻者多叹息,远客思乡皆泪垂……变调如闻杨柳春,上林繁花照眼新。”[12]白居易在《小童薛阳陶吹觱篥歌》中对12岁的薛阳陶等几位筚篥名手的描述:“剪削干芦插寒竹,九孔漏声五音足。近来吹者谁得名,关璀已死李衮生。衮今又老谁其嗣,薛氏乐童年十二……翕然作声疑管裂,诎然声尽疑刀截。有时婉软无筋骨,有时顿挫生棱节。急声圆转促不断,栋栋辚辚似珠贯。”[13]再如张枯在《觱篥》中描述道:“一管妙清商,纤红玉指长。雪藤新换束,霞锦旋抽囊。并揭声犹远,深含曲未央。”[14]岑参在《裴将军宅芦管歌》中有:“辽东将军长安宅,美人芦管会佳客。弄调啾飕胜洞箫,发声窈窕欺横笛。”[15]

由此可见,隋唐时期,筚篥深受社会各阶层的喜爱,并且该乐器也适合在各种场合表演。譬如,我们从上述诗文的描述中知晓,筚篥是一件适合独奏、抒发演奏者情感的乐器。据《隋书·音乐志》《旧唐书·音乐志》等文献记载,筚篥具有“声悲”的特点,在音色方面适合表现悲怆、凄婉、哀怨的情感,可以将人物的真挚情感展现得淋漓尽致。如温廷筠在《觱篥歌》中对筚篥演奏表现人之悲愁情感的描述:“含商咀徵双幽咽,软縠疏罗共萧屑。不尽长圆叠翠愁,柳风吹破澄潭月。”[16]张祜在《听简上人吹芦管三首》中所述:“蜀国僧吹芦一枝,陇西游客泪先垂。”[17]。毋庸讳言,我们从这些情真意切的感人诗文中可以窥见筚篥在隋唐社会的生活中被广泛运用的盛况。

此外,唐代时筚篥也被运用于祭祀大典和仪仗军乐等乐队中,并被编入卤薄部,用之雅乐部,以为雅管”。

由于筚篥在隋唐时期甚为流行,也受到了各阶层、各类人士的垂青,因此积累了一系列优秀的曲目,成为中国古代文化宝库中的艺术奇葩。《雨霖铃曲》《别离难》《勒部抵曲》《杨柳枝曲》《行路调》《新倾杯曲》等乐曲是有文献记载的。据传,《雨霖铃曲》是唐明皇为悼念杨贵妃而作。《明皇杂录》云:“帝幸蜀,初入斜谷,霖雨弥旬,栈道中闻铃声。帝方悼念贵妃,采其声为《雨霖铃曲》以寄恨。时梨园弟子惟张野狐一人,善筚篥,因吹之,遂传于世。”[18]其他乐曲在隋唐文献中均有记载,笔者在此不再赘述。

我们说,一件乐器能够受到一个时代的上至宫廷达官贵人、中至知识渊博的文人、下至普通民众的广泛青睐,这彰显了该乐器在社会音乐生活中所具有的举足轻重的地位。筚篥是隋唐时期社会音乐发展中的典型乐器之一。同样,作为一件源自异域的舶来乐器,筚篥能够在两个朝代中瞬息之间风靡朝野,而且能够在社会的各个阶层占有一席之地,这说明该乐器所具有的极强适应能力、艺术表现力及顽强的生命力。因此,这样一件能够充当大任的乐器尤其应该值得学者投以更多的关注,然而,就我们现有的研究文献来看,多数学者仅仅是将该乐器放在隋唐伎乐的整体乐队编制中进行简单的梳理和罗列,很少将它在社会音乐中的作用进行系统的、专题性的探讨和总结,这着实与筚篥历史身份不匹配。本文仅仅是通过考古资料和文献资料将筚篥在隋唐音乐中的运用情况进行了“蜻蜓点水”式的初步探索,希望能够对隋唐伎乐中与筚篥有着同样历史身份的乐器的专题研究起到抛砖引玉的作用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。