“共睦态”的英文为“Communitas”,“共睦态”体验即一种群体的高峰体验(或阈限体验)。人们大多都有多元化体验的向往与偏好,而且普遍重视那些个体化体验,大多强调个体的最佳体验,但某些共同体验或集体体验的需求却没有得到相应的重视,忽略了个体与群体共处时也会产生最佳体验。

(一)对“共睦态”的基本阐释

1.对“共睦态”的解读与定义

“Communitas”一词在人类学与社会学中时常出现,但对它的翻译却难以统一。很多学者各自提出对“Communitas”的解读,比如,在阿诺尔德·范·吉内普的基础上,维克多·特纳重点研究仪式过程,即“阈限”阶段的本质,他认为此阶段的状态就是“Communitas”;纳尔逊·格雷本也举例描述旅游体验中的这类状态;而余光弘建议将其翻译为“共睦态”,其发音与意思都跟“Communitas”相对应,既和谐,又妥帖。

台湾文化人类学教科书中对“共睦态”概念的定义是:参与同一宗教仪式的人群间产生的可感可知的、齐一、平等与团结的状态,通常以强烈情绪为特征。[12]由此可见,“共睦态”来自于宗教仪式,并且与阈限体验密切相关。

2.“共睦态”的形成

阿诺尔德·范·吉内普在1909年提出了“阈限”的概念。“阈限”(Liminality)一词来自拉丁语“Limen”,后者意为“在门槛上”(Threshold),它来自于欧洲人的风俗:即当到达新房时,新郎必须把新娘抱过门槛。而在这个门槛上,参与者处于不进不出(或非内非外)的状态。

维克多·特纳认为,新郎、新娘正通过的这个“文化领域”(即“在门槛上”),既没有其过去状态的踪迹,也没有其即将进入的状态的特征,处于“两可之间”与混沌状态。进一步说,这一状态等同于死亡,好像在母体子宫里,是不可见、黑暗、双性、蛮荒与迷茫等模糊状态。人们不再具有在世俗社会中的地位与权威,都回归到纯粹的人的状态,也不再受被结构的社会的约束与管制,形成一种平等相处、坦诚相待的高度和谐、融洽的情感状态。“共睦态”由此形成。

3.“共睦态”的特征

在维克多·特纳看来,“共睦态”即社会反结构,仪式过程也是“结构-反结构(共睦态)-结构”的过程。在阈限内,仪式参与者通过对世俗社会的逆反行为来对抗世俗中的结构要素,而仪式中与世俗相对的因素就营造出“共睦态”这种“特殊的关系”。“共睦态”以“反结构”为特征,社会生活就是“结构”与“反结构”的二元对立。正因为“共睦态”与社会结构几乎完全对立,结构似乎“百无一是”,人们必须通过仪式等方式在社会结构的夹缝与空隙中寻找“共睦态”,从而获得自身的补偿与愉悦。

4.维克多·特纳的“共睦态”思想的实质

在世俗社会中也会出现“共睦态”这样人际关系的理想状态,但人们却更多的是在仪式或类仪式中寻求补偿与调节。世俗社会是人们要面临的常态,而“共睦态”却不是。于是,人们在“结构(世俗)”与“反结构(共睦态)”之间来往反复,社会关系因此得以维系与稳定。在维克多·特纳看来,无论人的个体或整个社会,永远都会处于“结构”与“反结构”这两个方面的辩证关系当中,任何一方面出现问题,都会导致另一方面以至整体出现问题。

5.维克多·特纳给予我们的启示

维克多·特纳的仪式研究主要为宗教仪式,但他提出的概念却跟旅游密切相关。维克多·特纳给予我们的两点启示是:人性在“结构”与“反结构”中才得以充分展演与实现,两者相互依存;只有剔除对“结构”与“反结构”的价值判断,其仪式理论才能突破宗教仪式的枷锁,从而解读那些不在宗教仪式中实践“反结构”的人群。

(二)纳尔逊·格雷本的“共睦态”旅游体验

1.“共睦态”旅游体验的基本内涵

人们不难发现,在一些旅游活动(或旅游环境)中的游客存在着“共睦态”体验,比如在一些远不如朝圣严肃的节日庆典,像地方与民族节庆旅游当中,还有像中国的钱塘江观潮这样参与人数众多的活动之中,人们都会产生“自然天成,自我实现,团结融洽”的“共睦态”体验。

纳尔逊·格雷本的“共睦态”体验,就是旅游同伴之间共同产生的最佳体验。“共睦态”体验是一种类阈限体验,因此,严格地讲,它最容易产生自科恩的“存在型旅游者”与“实验型旅游者”当中;而由于旅游目的、关注焦点与行为模式的不同,“共睦态”体验一般不会出现在其他类型的旅游者当中。

纳尔逊·格雷本的“旅游仪式论”是对旅游体验的人类学考察。将旅游看作仪式,相当于预设了旅游者“共睦态”体验存在的可能性与合理性,而“共睦态”体验的存在反过来又证实了旅游的仪式性与神圣性。将旅游看作仪式,不仅使我们距离旅游的本质更近一些,而更为重要的是,这促使我们回归到旅游需求,即旅游体验这一旅游(研究)的核心上面来。

旅游者在“共睦态”体验中,沉浸于忘我的美妙状态,类似于尼采的“自由人”,这不仅是对现代社会冷漠、疏离的人际关系的某种补偿,也是个人的某种自我实现与再创造,从而有机会实现谢彦君的“补偿匮缺,实现自我”的旅游终极目的。

2.“共睦态”旅游体验所需要的条件

首先,旅游体验如同仪式般“神圣”,日常生活则如同世俗般平凡与烦琐,两者由此形成“反差”。“共睦态”旅游体验必须具有维克多·特纳的“反结构”特征,但这种“反结构”特征远逊于仪式,谈不上世俗与旅游的尖锐对立,最多算作是反差。在此时此地,游客处于平等、单纯、谦和以至忘我的状态之中,抛开对身份、等级、地位与财富的世俗偏见,这样游客才能毫无芥蒂地交流,并产生那种“息息相通,心心相印”的情感,以至产生如纳尔逊·格雷本所说的那种“神圣”又严肃的情感。

其次,游客在旅游过程中,因寻求补偿与逆转的期待和行为,最终“制造”出一种以愉悦为本质内涵的旅游体验,或者因共同欣赏自然与人文景观而得到审美愉悦。这种审美愉悦是类似于“共睦态”的一种体验,并与“共睦态”体验相辅相成,它成为“共睦态”体验存在的基础。

再次,“共睦态”旅游体验是一种具有共同情感的群体高峰体验,而各种各样的“独行侠”在旅行或旅游过程中一般不会有“共睦态”体验,但其在旅行或旅游之后会向其他人讲述、与其他人分享自己的经历,这也是人类渴望倾诉、表达或交流的天性使然。

最后,“共睦态”体验不一定出现在每一个游客身上或某一个游客的每一次旅游活动当中,因为它不仅涉及游客自身,比如个性、审美水平、文化自信等,还涉及周围环境,比如天气状况、景观吸引程度、接待服务质量、其他游客行为等。换言之,由于类似于“共睦态”的体验需要具备一定的前提条件,尽管它应该是在所有游客身上都会发生的理想状态,但却不是所有游客都能或都想达到的,而只能是部分游客可以实现的,它属于众多旅游体验中的一种。(https://www.xing528.com)

3.由“项目”-“连续体”清单看旅游中的“结构”与“反结构”

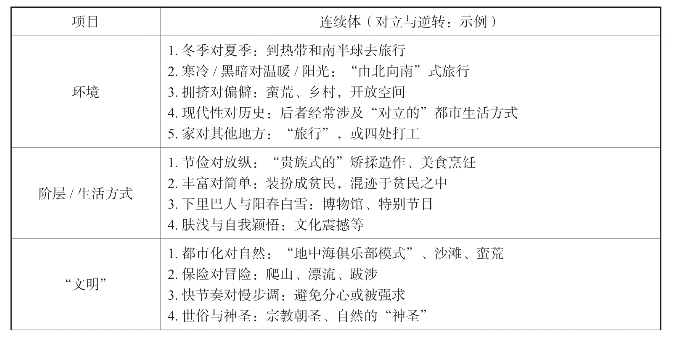

与旅游体验如同仪式般“神圣”的同时,在旅游世界所营造的“反差”情境中,旅游者的行为也相对出现“仪式化逆转”。纳尔逊·格雷本对“反差”与“仪式化逆转”有着独特的理解,他借鉴了维克多·特纳的“二元对立”,也列出旅游中一系列的“结构”与“反结构”,见表6-1。

表6-1 旅游中的“结构”与“反结构”

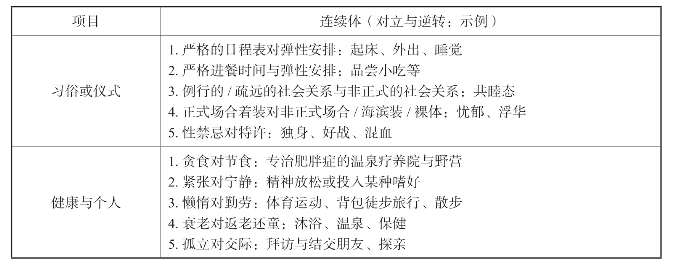

续表

资料来源:张晓萍,李伟.旅游人类学[M].天津:南开大学出版社,2008:120-121.

纳尔逊·格雷本通过“项目”-“连续体”的模式对旅游与世俗之间的“对立”作出分类。在左侧“项目”一栏中,有环境、阶层或生活方式、“文明”、习俗或仪式、健康与个人;在右侧“连续体”一栏中,他借用了埃瑞克·科恩的“连续体”概念,共有23项“对立与逆转”的示例。纳尔逊·格雷本的“连续体”与埃瑞克·科恩的“连续体”一样,它并不是“世俗”与“神圣”的截然对立,而是从“世俗”到“神圣”的渐进过程;换言之,旅游者在旅游中的逆反行为并不彻底,其逆反程度会受到许多其他因素的影响,这些因素又使旅游者在“连续体”的两极之间游移、变换。

4.进一步的解读

第一,在纳尔逊·格雷本的“项目”-“连续体”清单中,可以看到在旅游中存在着相当多的逆反行为。游客外出旅游时,大多是要寻找不同于常住地的非惯常环境,往往表现出反常明显,甚至逆转的言谈举止。但游客并不会彻底、全面地逆反,他们仍然会多少保留原有的心理模式与行为方式,这具体要看游客属于哪一种类型。

第二,纳尔逊·格雷本将“二元对立”的范畴扩展到环境、健康等与社会结构无关的领域,已经超越了维克多·特纳的仪式中的“结构”与“反结构”之间的对立。由此可见,旅游世界与生活世界之间存在的“二元对立”的范围要更为广泛。

第三,不同程度的行为逆转显然是多数旅游类型的共性,但不能简单地将所有这些逆转行为所引发的旅游体验都认定为“共睦态”。因为维克多·特纳的仪式是特指宗教仪式,而旅游则是“世俗仪式”,后者涉及的内涵更繁多、更广泛、更复杂。维克多·特纳的身份逆转仪式体验(即阈限期体验)如果是“共睦态”的话,那么,作为世俗仪式,旅游可能提供的体验就不只是“共睦态”体验。只有整理清楚“共睦态”体验的特性,才能探究其所在。

(三)“共睦态”与“人际真实”体验

王宁认为,旅游者不仅追求“他者”真实,亦追求一种“人际真实”,即自我、自我与他人之间的真实关系与感觉。[13]这种感觉就是“共睦态”,即旅游者从社会结构中被剥离出来,撕开世俗的面具,真实、自然、友好、坦诚地面对旅游同伴。“共睦态”体验是有着某种共同情感的群体的共同体验,是一种群体关系与伙伴关系。

(四)“共睦态”与“补偿性体验”

“共睦态”与谢彦君提出的以关系补偿为目的的“补偿性体验”类似,但也有以下3点不同:

第一,关系补偿体验包括旅游者力图追逐孤独与逃避孤独两个方面的补偿,而“共睦态”属于后者,它是一种群体关系与伙伴关系。

第二,在逃避孤独方面,谢彦君强调旅游者试图在旅游中建立新的人际或社会关系,这种社会关系,或许是维克多·特纳所谓的“结构”社会的延续,或许是“共睦态”关系,这要看旅游情境而定。因此,“共睦态”与旅游者关系不能等同视之。

第三,谢彦君简单提及在旅游中重新建立关系的方式是接触他人并积极交往,其结果大多是旅游者得到期待之中的关系体验,而“共睦态”经常产生在逆反或逆转的情境之中,而且是自然而然地发生在不经意之间,这种旅游体验美妙动人、难以言表。维克多·特纳在自己理论形成中也日益深刻地意识到,在获得阈限体验的过程中“经历分享”这一行为的重要意义。在旅游过程中,旅游同伴之间的“经历分享”同样是形成“共睦态”体验的关键。

(五)“共睦态”与“畅爽”

维克多·特纳还认为,“共睦态”还包含有“畅爽”的成分。“畅爽”体验至少有以下6个特性:

(1)行为与意识融合;(2)行为与意识融合,可能产生于对某个刺激领域的高度关注;(3)失去自我;(4)一个处于“畅爽”状态的人,能够随心所欲、游刃有余地控制自己的行为与周围的环境;(5)“畅爽”状态通常包含着对行为的一致的、前后不矛盾的期待与要求,并且为行为者提供清晰明确的反馈,即行为者明确知道这样的状态会为自己带来什么样的结果;(6)“畅爽”是“自己本身具有的目的”,即它似乎不需要自身以外的目的或回馈。[14]

这样,“共睦态”至少不同程度地具有“畅爽”的第一、二、三、六条4个特性;不过,“共睦态”中的“畅爽”情绪往往是随时产生的,而不是那种想有就有的心态。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。