大众传播媒介最初是以国家的宣传、教育工具进入民族地区的。以电视为例,从20世纪80年代末施洞出现第一台电视开始,电视以其图像化的语言,在汉语水平相对较低的苗族村寨很好地发挥了宣传国家民族政策和国民经济发展措施、传播农业科技知识的作用。随着改革开放的深入,电视的商业属性被迅速发展的经济和逐渐开放的国民心态所激发和放大。在政府主导下,资本被引入大众传播媒介生产体制。资本的第一要义是营利,这决定了电视节目形式、内容的选择都必须符合市场要求。过去为社会公众服务的“教育型”媒介逐渐转变成为广告客户服务的商业化媒介。同时,在现行体制下,大众传播媒介依然是国家意识形态的“追随者”。在国家和资本的双重作用下,电视等大众传播媒介的主要目标受众不可能是广大农民群体,因此也“逐步排斥了边缘群体的声音和文化需求”[10]。在苗族聚居的西部各省,当地人最基本的文化需求,“不是以汉语言文字为媒介的文化产品与服务,而是以本民族语言文字为媒介的文化产品与服务”[11]。大众传播媒介以汉语言文字为主要信息载体,以苗族语言文字为媒介的公共文化产品极度匮乏,实际上这对当地苗族居民的基本文化需求形成了双重排斥。

在施洞苗族居民每天接收的媒介内容中,如果说本民族语言文字媒介建设不力是由于缺乏既懂苗语又具备一定素质的媒体从业人员等实际困难,以汉语为媒介的本民族媒介内容的匮乏则反映了大众传播媒介为主流文化以及城市消费者服务的大环境。

美国社会学家E.卡茨(Elihu Katz)提出了大众传播媒介的“使用与满足”理论(Uses and Gratifications)。这一理论为理解观众为满足特殊的需求而主动选择特定媒介的动机和方式提供了新的视角。与其他媒介效果理论不同,“使用与满足”理论关注的问题不是“媒介对人们做了什么”,而是“人们用媒介来做什么”?[12]该理论假定观众不是被动的媒介消费者,与此相反,观众在消费媒介时握有主动权,在解读媒介内容并将其融入个人生活的媒介实践中扮演着积极的角色。不同于其他理论视角,“使用与满足”理论强调受众在媒介选择中的主体作用,认为媒介使用的根本目的是为了满足个人的需求和愿望。正因为受众可以根据自己的需求是否得到满足评价并影响以后的媒介选择和使用行为,从而决定了媒介之间为满足受众需要而形成的相互竞争的关系。[13]根据卡茨的研究,受众使用媒介的目的主要有五类:(1)获取知识和信息;(2)从媒介呈现的人物中寻求身份认同;(3)娱乐身心;(4)加强社会互动;(5)逃避日常生活的压力。[14]如果说电视的确在一定程度上满足了当地人的部分媒介使用需求,但其达到目的的方式是否符合当地的实际情况,其满足的是否是当地人真实的需求,这是值得仔细研究的问题。

第一,外来文化或主流文化内容在媒介文化产品中占绝大多数,本民族传统文化失语严重。施洞镇人民政府所在地街上村及相邻各村寨的大多数家庭已经安装了数字机顶盒,他们可以和城市观众一样收看几十个电视频道。即使在尚未安装机顶盒的其他村寨,村民们仍然可以通过小天锅收看到全国主要卫视频道。如此丰富的频道选择给当地人带来的是远离本地生活和传统观念的电视节目,甚至有时电视传递的内容和信息与当地传统民族文化之间还存在矛盾和冲突。“文化的物质基础设施并不能代替文化生活本身,文化的享受不仅在于它的内容,还在于它的形式,具有参与性才是真正的享受。缺少群众参与性的文化组织及其相应的动员机制,无疑是目前农村文化建设的内在缺陷。”[15]对大部分村民来说,在这样一种完全陌生的文化环境中产生的收视行为实际上只是一个被动观看的过程,很难说达到了满足其文化需求的目的。一方面,电视节目传递的主流价值观在刺激村民向上流动愿望方面虽然发挥了一定的积极作用,但电视营造的现代生活想象与本地受众的实际能力和社会现实有较大差距,不可避免地造成了当地人观念的混乱。面对常常是可望而不可即的城市生活的诱惑,人们很难真正参与其中,更增加了当地人直面差距的痛楚。另一方面,电视作为一种面向大众的公共媒介,其对少数民族文化的关注与呈现“既是少数民族地区乡村文化建设的一种手段,又可以成为少数民族村寨文化对外展示和传播的舞台。通过借助电视传播的优势,少数民族村寨文化建设可以拓展出更大的空间”[16]。由于反映本民族文化的节目数量奇缺且质量不高,对于希望从中寻求本地文化认同的观众来说,目前的媒介内容几乎无法胜任。

第二,重“硬性”的宣传报道,少“软性”的故事讲述。媒介内容就其内容属性而言,可以分为“硬性”和“软性”两大类,两者在传递信息、阐释价值观上取长补短,相辅相成。与新闻、资讯、评论等注重直接宣传效果的“硬性”内容相比,影视剧、纪录片、动画漫画、综艺节目等相对“软性”的媒介内容,在文化传播中发挥着潜移默化且更加独特的作用。一方面,文化传播是一个动态的过程,需要鼓励不同地域的消费者参与到对特定文化产品的讨论当中,通过讨论达成共识,在这样的过程中,文化分享才能得以实现。“软性”媒介内容往往注重故事性,与重宣传的“硬性”内容相比,故事性的内容更能激发消费者关注和讨论的热情,从而更加利于封装于产品之中的文化内核的广泛传播。因为,“故事是所有人类文化的基本元素,是我们组织、分享共同体验并赋之以意义的基本手段”[17]。另一方面,施洞苗族居民对“硬性”的宣传报道有一种不在外人面前显现出来的排斥心理。与偏重说理、诉诸事实和知识的新闻类节目相比,偏重故事情节、诉诸情感的娱乐性节目在当地拥有更大的市场。

在台江电视台的自制节目中,民族文化内容的节目非常少,主要是关于县境内重要苗族节庆活动的新闻报道。即使如此,与领导活动、开会议事等政治性内容相比,有关民族文化的报道只占很小的比例。每年台江电视台制作播放新闻1000条左右,其中与民族文化相关的内容只有50条左右。时长较长的节目以姊妹节为主,电视台每年都会对姊妹节期间的活动进行全程录像,主要起资料留存的作用。台江电视台通过数字机顶盒传输节目信号,在大多数没有安装机顶盒的施洞苗族村寨,村民们是无法观看台江台的节目的。即使在安装了机顶盒的施洞街上的家庭,台江台也只是在人们无聊地调换电视频道时一晃而过,很少有人关注它播出的节目。对于施洞的电视观众而言,台江电视台的节目既无法为他们提供娱乐,也无法满足对民族文化的需求。

第三,重形式,不重内容挖掘。成功的媒介内容往往需要一个传达核心精神的故事内核。对反映民族文化的媒介内容而言,丰富的传统文化为建构内核提供了取之不竭的“文化资产”。在构建媒介内容的故事世界时,内容生产者需要做的是树立“文化资产”的观念,而不是将故事和风格单纯地视为一个个独立存在的“特色”,达到某种文化猎奇的目的。在深入挖掘文化资产的基础上,将之塑造成有文化聚合作用的内核,这是通过媒介内容传播传统民族文化最重要的一步。然而,出现在施洞每家每户电视屏幕上的民族文化节目多数是题材单一、形式陈旧、内容雷同的民族歌舞、民族风俗和民族节庆仪式展示。没有代表性的文化内核,也缺乏基本叙事技巧的训练,当地的节目制作者们注重的是形式化的展演,观众看到的常常是各种民族文化符号的堆砌,无意间造成了民族文化符号的滥用,给本地观众带来困惑,也误导了可能看到这些节目的其他文化背景的观众。同时,外地媒介对当地传统文化的报道更多的是以完成政治任务为目的。很难要求那些远道而来又匆匆离去的主流媒体的记者和编导们对节目制作抱有多大的热情。

对于在上述情况下制作完成的民族文化内容,人们在最初以文化猎奇的心态给予关注之后,很快就会对相似的内容失去兴趣。媒介传播的效果自然可想而知。在ZK看来,外地媒体的报道宣传对本地的民族文化基本没什么影响。好的一面是在一定程度上扩大了当地的知名度,但是报道后本地文化流失现象仍然存在,文化仍然面临后继无人的现状。对外地媒体而言,目的不是为了保护本地文化,而是觉得稀奇好玩,同时可以丰富自己的节目内容。对本地人而言,外地媒体来了又走,对改善本地生活,保护本地文化起不到任何作用。一切都已经司空见惯,即使知道某个电视台会播放与自己相关的节目也很少有人关心。

如果说台江的文化工作者完全没有挖掘民族文化内核的努力,其实也并不客观。事实上,黔东南地区自改革开放以来就一直在着手对源自流传在这一地区的苗族古代叙事长诗《仰阿莎》的改编和开发。“仰阿莎”被称为苗族的美神,苗语意为“水边的小姑娘”。在我接触到的台江当地的文化工作者们看来,“仰阿莎”是贵州的“阿诗玛”,本可以像“阿诗玛”那样成为民族文化拳头产品的文学形象。然而,在20世纪60年代国家相关部门计划在西南少数民族地区挖掘代表性人物进行影视创作时,贵州的地方领导以经济困难,无暇顾及文化生产为名放弃了与云南竞争的机会。从此“阿诗玛”成为西南少数民族形象的代言人,无论贵州此后付出多大的努力开发打造,“仰阿莎”已经失去了先发优势,成为当地文化工作者心中永远的遗憾。(https://www.xing528.com)

在另一个层面上,民族文化内容匮乏表现为民族文化的庸俗化和程式化。媒介文化以经济利益为最高价值标准,常常为了实现利益的最大化,不惜牺牲媒介的严肃品性。通过传播低俗、暴力、色情的媒介内容吸引观众的眼球,博得更高的收视率,从而赢得广告客户的青睐,这在以城市观众为主要目标群体的电视收视竞争中司空见惯。出于上述目的,不少媒介内容制作机构把目光投向作为一种异质存在的少数民族文化,希望从中攫取不一样的元素,为已经对现有节目显示出厌倦心态的城市观众提供带有异域色彩的调味品。因此,他们往往以一种典型的城市精英的视角审视少数民族文化。“文化”被从当地人的日常生活中剥离出来,以一种主流价值观的方式理解、改变和重组。这样的生产方式使传播文化的目的完全变味。

对于传媒机构而言,在媒介产业化的大势所趋下,少数民族文化作为一种消费品被表征。内容生产者们关心的是如何从中挖掘具有差异化的文化“风景”,使其成为可以向城市观众兜售的卖点。在这样的整体传播语境下,“大众传媒已成为差异制造的共谋者,积极地参与到了少数民族差异化符号的挖掘、包装与传播的实践中……媒介通过挑选乃至制造适合传播的少数民族符号,建构了大众关于少数民族的诸多想象,少数民族与汉族的区别也在各种‘符号游戏’中体现出来”[18]。因此,在与苗族传统文化相关的媒介产品中,最常见也最让外地人感到新鲜的就是作为独特文化符号的民族服饰、歌舞、建筑和风俗习惯。在这一场“符号游戏”中,游戏的发起者和参与者在意的是“符号”够不够新奇,对少数民族文化缺少真正的理解和尊重,而文化本身的传承、发展与保护更不是他们关心的事情。

对于本民族的文化精英和媒介内容生产者而言,一方面,对本民族文化的不自信以及大众传播媒介权力制造的优势和压力,使他们不得不对大众传播媒介的叙事策略以及大众传播媒介所反映的精英主义的文化观报以默许,甚至追随的态度。这导致了“相当数量的少数民族专业艺术群体,往往秉持追求宏大叙事、扩宽趣味范围的精英艺术精神,以典型民族题材赋予典型民族形式的附加法,轻易圈定某种范式和规律,来构成所谓‘民族文化’的制造,由此来替代艺术家在其社会要求中的实践……从而使得这种‘民族的特性’文化退化为仅具‘文化遗产’一样的形式,而最终失去其运用的和建设性的文化功能”[19]。另一方面,对于当地电视台的媒介内容生产者而言,以经济发展为地方社会发展主要指标的大环境决定了他们难以摆脱民族文化节目制作程式化的窠臼。一来制作深入挖掘民族精神的媒介文化产品既费时又费钱,即使做了也不一定能给个人带来利益。二来民族传统节日、歌舞的报道每年如此,操作起来驾轻就熟,同时也不容易犯政治错误。因此,多一事不如少一事,利用电视媒介传播本民族文化的可能性因而被阻断。

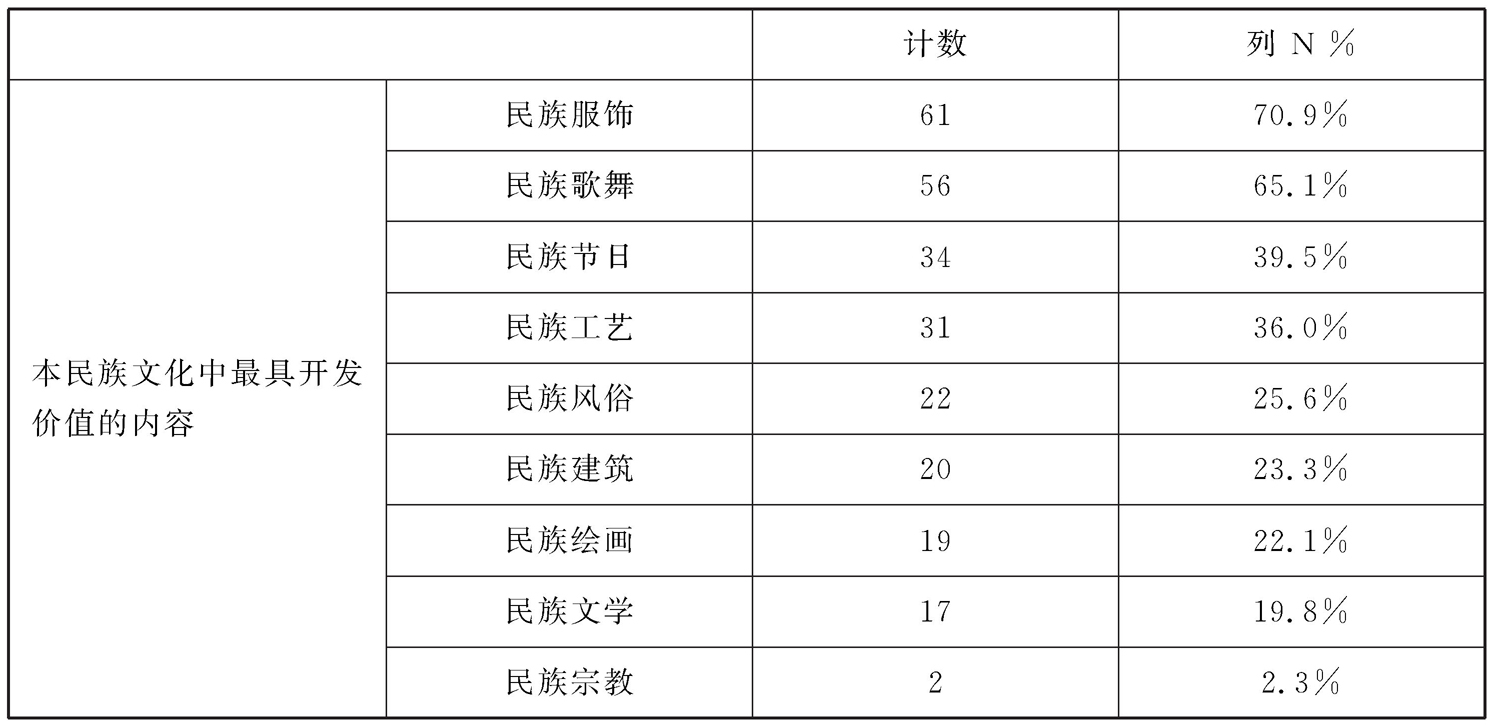

对于作为受众的当地苗族群众而言,虽然电视台播放的民族文化节目“来来回回都是那些”,但大众传播媒介对本地文化的包装和宣传也确实为当地带来不少外地游客的光顾。旅游经济的发展为村民带来了实惠,他们也乐于扮演由大众传播媒介所建构的少数民族形象,为游客展示差异化的文化景观。当被问及“本民族文化中最具有开发价值的是什么”时,70.9%的被访者认为应该是民族服饰,65.1%的人认为是民族歌舞,选择民族节日和民族工艺的分别占39.5%和36.0%,民族风俗、民族建筑、民族绘画、民族文学以及民族宗教也具有一定的开发价值,分别占到25.6%、23.3%、22.1%、19.8%和2.3%(表5.2)。

表5.2 本民族文化中最具开发价值的内容

在当地人的心目中,最有可能为他们带来收益的民族文化元素恰恰也是他们平日在电视里最常见到的图景。村民们也许想到了,来自城市的观光者们同样通过电视熟悉了这些具有异域风情的文化符号,他们来此的目的就是要对其进行消费。因此,“投其所好”绝对没有错。但他们没想到的是,旅游文化产品的销售也许可以在短期内繁荣地方经济,改善当地人的生活。但从长远来看,这种对民族文化的“廉价”消费既不平衡也无法持久,并不能从根本上改变当地落后的社会经济面貌。事实上,外界对当地民族文化的报道和展示在增加旅游收入上并没有实质上的突破。跟以前一样,台江的旅游收入大户仍然是刺绣和银饰,对于这两个最具代表性的民族文化物化形式而言,外地人早已了然于心,媒体的报道对其影响力并没有太大的提升作用。而无论媒体怎样花力气展示当地的民族歌舞,仅就刺激旅游消费上,媒体的作用并不突出。ZK以反排木鼓舞为例,向我介绍说:“寨子比较偏远,规模又小,缺乏接待能力,每年去参观木鼓舞的也就十几批人。这些人基本上都是政府组织成团出行,由当地政府买单,老百姓挣不到钱。表演一次需要十几二十人,也就给600块钱,每人分到几十块钱。所以愿意表演的人越来越少,年轻人更不愿意,还不如出门打工,一年能挣五六万。现在从事旅游表演的基本上是留守的中老年人。”此外,对民族文化的“掠夺性”开发利用会逐渐改变当地人的心态。其他人可以通过接待游客发财致富,为什么我不可以?是不是做得还不够?随着旅游经济的进一步发展,有这种想法的人将不在少数。作为本民族传统文化的持有人,如果民族文化在当地人的心目中都成了待价而沽的商品,那么文化传承和保护将从何谈起?对于以传统文化为存在标志的少数民族而言,这才是对他们生存空间更具破坏性的打击。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。