媒介文化是大众传播媒介生产的文化产品和文化样态,是当今社会主流的文化形式,对人类社会心理和传统文化结构产生了长期和微妙的影响。在施洞苗族社区,电视、网络等现代媒介几乎覆盖了当地人所有的文化生活,在这一过程里媒介文化被植入当地的传统文化网络中,“在强大的技术进步和宣传技巧的推动下,它们对人们的思想、观念进行了全面的解构”[20],重新塑造了施洞苗族群体的价值观念、思维方式和情感体验。

媒介文化是大众文化与大众传播媒介“合谋”的产物。第一,媒介文化脱胎于早期形成的大众文化。大众文化产生于现代工业社会,是市场经济和城市化的产物,以城市普通市民为主要受众。美国学者詹姆斯·罗尔(James Lull)认为,大众文化“意指这样一些艺术与风格,它们来源于普通人的创造力,并根据人们的兴趣、偏好和品位流传于人们之间。这样,大众文化来自于人民;它不只被给予人民。”[21]因此,大众文化实质上是一种市民文化,“它一方面是同与其共时态的官方主流文化、学界精英文化相互区别和对应的,另一方面也是同传统自然农业经济社会里的各种民间文化、通俗文化有着一些原则差异的”[22]。随着现代媒介技术的发展成熟,媒介成为文化的主要传播渠道和发展平台。作为一种开放的信息管道,大众传播媒介表现出对于不同文化形式的兼容性特征。不论是大众文化,还是主流文化、精英文化、民间文化和通俗文化,都可以在大众传播媒介中找到合适的传播渠道。在媒介和文化的商业属性日益彰显的现代社会,满足大多数受众需求的大众文化自然在媒介提供的信息管道中占有更大的份额和更多的曝光机会。在这样的文化需求现实中,大众文化通过以电视、互联网为代表的现代媒介为生产和传播介质,得以大批量的复制和消费,形成了新的媒介文化景观。大众文化在这种新的文化景观中占据绝对优势,甚至可以说,媒介文化本身就是大众文化映射到媒介中的一种文化样态。

第二,媒介文化与大众文化之间存在着内在的一致性,有学者这样描述到:“正如口头传播产生了游吟诗人和民间传说,文字传播产生了以文学为代表的古典文化,大众传播媒介也培育了一种前所未有的新型文化——大众文化。媒介文化理论,其实在很大程度上与大众文化理论是重合的。”[23]正因为如此,媒介文化继承了大众文化的诸多属性,同时,由于媒介文化的存在与发展对现代媒介具有依赖性,它又表现出有别于传统大众文化的特性。除了娱乐化的特性,美国学者道格拉斯·凯尔纳(Douglas Kellner)还讨论了媒介文化的其他特征。凯尔纳认为,媒介文化是一种图像文化,常常诉诸视觉和听觉,是诸种媒介系统的组合,对人的情绪、情感和观念产生影响;媒介文化又是一种产业文化,具有商业性特征,它依照大规模生产的模式进行组织,同时也遵循惯例性的程式、法则和规定,分门别类地为庞大的受众制造文化产品。这些产品本身就是供大众消费的商品,因而需要对当代社会的主旋律和社会生活现实做出回应;媒介文化是一种将文化和科技以新的形式和结构融为一体的科技—文化,具有典型的技术性特征。在媒介文化塑造的新型社会中,媒介与技术成为组织的原则;最后,媒介文化还具有某种“文化暴力”的色彩,它向受众展示现有势力的权力并使之合法化。[24]

第三,从上文的论述可以得知,大众传播媒介是媒介文化的塑造者和传播载体。媒介文化的形成依赖于媒介技术的进步。因此,媒介技术的发展程度决定了媒介文化的存在状态和呈现形式。从印刷媒介到数字媒介,媒介文化的内涵和外延随着媒介技术的进步不断革新。正是在大众传播媒介的引领下,媒介文化以强势文化的姿态进入施洞,对当地苗族文化施加了深远而持久的影响。

凯尔纳在他的著作中强调,媒介文化不仅影响人们的社会化,而且深入到人的认同性内部。他认为,“媒体文化有助于塑造有关世界和最为深刻的价值的流行观念:它对什么是好或不好、积极或消极、道德或邪恶等做出界定。媒体的故事和图像提供了象征、神话和资源等,它们参与形成某种今天世界上许多地方的多数人所共享的文化。媒体文化也为创造认同性提供了种种的材料,由此,个人得以跻身当代的技术—资本主义社会,而这又产生出一种全球文化的新形式。”[25]从凯尔纳的分析中可以看到,媒介文化通过形塑共享的文化和价值观,为个体提供了一条融入主流社会的路径。提出这一点不是为了对媒介文化影响人们社会化的方式做任何形式的价值判断。更有价值的是,从施洞苗族文化变迁的角度来看,媒介文化所诉诸的具有同一性的“象征、神话和资源”使之成为一种消解差异的文化。通过现代媒介特别是电视的广泛传播,媒介文化不可避免地在苗族乡村引发一种文化的趋同现象。在“象征、神话和资源”主要来自于主流社会文化的情况下,文化同化的结果必然是传统文化的生存空间被压缩。通过观察可以发现,同化的过程每天都在当地人的生活中发生。

科塔克在对一个巴西渔村的民族志研究中,这样描述电视在扩大当地人视野方面的作用:

电视扩展了巴西人的视野,使其超越家庭和社群的边界,在家户和国家之间架起了一道桥梁。就日常层面而言,电视把异国景象和亲戚、朋友、邻居之外的人们带入家庭。电视介绍了别样的风土人情。让农村人瞥见了城市生活,让城里人看到了乡下人。鉴于巴西有大量文盲和闭塞的乡村,电视已经成为人们了解全球信息,建立与陌生人之间社会互动想象的首要来源。[26]

和巴西的渔民一样,生活在黔东南群山峻岭间的施洞苗族曾经由于不便的交通和匮乏的教育资源,被隔离在国家的主流体系之外。改革开放以后,电视将当地人迅速纳入全国范围的社会生活体系中。媒介文化的蓬勃发展给村民们提供了了解外部世界的窗口,各种外界信息、国内文化甚至国外文化经由电视的引介涌入当地的信息和文化网络,激发了当地人对新知识、新信息的兴趣和渴望。媒介文化的教育功能培养了当地人对外部社会的认识和解释能力。正如上一节所分析的那样,正是这种能力的获得,在当地人的想象中,他们和城里人一样,拥有了对社会问题、新闻时事进行讨论和评判的权力。他们在谈论国家大事和社会名人时显得更加自信,这种自信在经常接触媒介,如电视、电脑、手机的村民中尤为明显。像上文提到的谈论伊拉克局势的旅店老板和羡慕马云的女大学生,他们可以在与我这个初次见面的外来者的谈话中,随意而自信地表达自己对媒介事件和人物的看法,尽管他们谈论的那个灾难深重的国家和互联网巨头与自己的生活很少有相交的可能。

梅罗维茨认为,“电视社会意义的重点不是在于电视播放什么,而是其作为一种共享场地的存在。电视为人类提供了最大范围的同时获取讯息的渠道,这是人类从未体验过的。通过电视,穷人和富人、年轻人和老年人、学者和文盲、男性和女性,各种年龄、职业、阶层和宗教信仰的人常常同时共享相同或相似的信息”。[27]对于当地人而言,现代媒介不仅提供了丰富的文化信息选项,也打破了生活空间的局限,为他们对自己作为一个“世界公民”的身份提供了创造认同性的种种材料。从小小的电视、电脑或手机屏幕出发,村民们的视野超越了家庭的范围,远及整个国家甚至整个世界。观念是行为的指南,眼光一旦被打开,各种现代化的生产和生活方式对当地社会文化生活的植入便很容易获得村民们行动上的支持。一些传统的生产生活方式被不少人看作融入主流社会的障碍而遭到抛弃,势必给传统文化的生存和发展带来困难。

前文详细考察了施洞居民的媒介使用习惯,发现当地人对媒介提供的娱乐性节目抱有特殊的偏好。伴随着“文革”的结束,长期的思想禁锢得以解除,当地人压抑已久的精神文化需求急需得到满足。20世纪80年代末,电视机、录像机等现代媒介的出现适时填补了村民们的空闲时间。由于教育程度普遍较低,文化娱乐活动较少,同时,电视图像化的特性降低了村民们对节目内容的理解难度,于是轻松易懂且在政治上没有风险的娱乐性节目迅速获得了他们的认同。随着观念的进一步解放,媒介文化的商业性、娱乐性和世俗性特征愈加凸显。为了追求经济利益的最大化,尽可能多地吸引观众,电视节目制作机构往往将高速发展的信息科技和大量的资金投入到娱乐节目的制作中。充斥电视屏幕的是商业利润丰厚的影视剧、歌舞节目、选秀节目。大量的娱乐节目丰富了当地人的选择,也固化了媒介使用的娱乐化倾向。

为当地人提供娱乐的媒介文化还具有同质化的特性,这种文化经历的是一种标准化的再生产过程。在日趋激烈的同业竞争中,电视节目制作者们面临缩短节目制作周期,回收成本的压力,低廉的模仿成本和媒介大批量复制的功能给他们提供了机会。于是,大量同质化严重的电视节目呈现在村民面前。与此相似,把电脑或手机游戏作为主要消费品的年轻网民们会发现,他们可以选择的产品虽然丰富到让人眼花缭乱,但大同小异的主题设置、故事情节、角色设定和操控方式实际上让他们反复往返于现实生活和由游戏建立的雷同的虚拟世界之间。

在无论形式还是内容上都非常相近的媒介文化产品中,反映现代城市生活的各类节目、主题占据了绝大多数。施洞居民对自己娱乐方式的选择,决定了他们将一次次消费这些传递城市精神的文化符号。娱乐节目利用声光电技术营造令人身心愉悦的氛围和宏大震撼的场面,在这个过程中,反复出现的城市文化符号构建起一种流行的“象征性形式”,诱使当地人认同于媒介文化产品所反映的占优势的态度、立场和感受。南京师范大学方晓红在对苏南农村电视使用情况的研究中发现,在面对同一部城市题材的电视剧时,农村观众不仅与城市观众一样获得娱乐快感,同时还接触到一个新的世界。这个世界为他们提供了一个可以感受现代化(器物现代化、观念现代化)的空间。通过电视直观的画面,农村观众获得了大量新鲜的信息。这对于城市观众而言,因为长时间生活其中而变得习以为常。[28]在田野调查中我们发现,对娱乐性节目的偏好,使当地人很容易受到媒介所呈现的城市文化的影响。在长期经受城市文化符号的轰炸后,村民们的思想观念和行为模式已经在向他们的城市同胞靠拢。对城市生活方式和价值观念的认同可以看做施洞苗族群体接受现代文明、向现代化转型的开端。在追求幸福生活的意义上,这本是无可厚非的选择。但对城市价值观的盲目追求必然反过来压制甚至侵蚀乡村传统的价值观念。对娱乐性媒介文化产品的推崇使传统社会的娱乐教育功能丧失殆尽。昔日儿童围坐在家中老人身边,听老人吟唱古歌、讲述故事的场景早已成为历史的陈迹。同时,在经济利益的驱动下,媒介甚至不惜传播一些庸俗、低级的文化内容以博取消费者的眼球,造成农村居民价值观念的混乱,难以对有益和有害的观念和行为做出判断。在谈到这几年小镇生活的变化时,一些人认为,最明显的变化一是清水江的污染。以前河水可以直接饮用,现在很多人连在河里洗衣服都嫌脏。二是赌博现象越来越严重。派出所曾经没收了很多老虎机,堆在张伯修故居的房间里。三是当地人特别是年轻人逐渐疏远了本民族语言以及民族文化中的核心礼节。“镇上有些不三不四的年轻人,模仿电视和网上的内容,头发染成红的白的,男的还穿耳洞,一副流氓习气,看不惯。”这些变化是能够看到的结果,引起结果的原因是什么,我想很难将媒介文化的影响排除在外。

媒介文化改变了当地人对节庆传统的认识。通过电视和互联网,春节、元宵节、端午节、中秋节作为整个中华民族共有节日的观念得到进一步强化。特别是一年一度的春节联欢晚会以及其他主要节庆的电视晚会营造出一种全民共庆的节庆氛围,施洞苗族也在这种大一统的媒介文化的影响下不知不觉地将这些原本是汉族人的节日纳入到自己的节庆文化当中。不过,当地人对汉族节日文化的反应并不是一味地接受,他们对来自外来文化的刺激的态度并不是简单的模仿,而是将地方元素融入到汉族节庆活动中,从而重新建构了一种新的地方节庆文化。比如,施洞苗族在元宵节晚上举行的“舞龙嘘花”活动就是一种融合了全国与地方节庆文化元素的文化重组。不同于汉族元宵节的舞龙活动,经过当地人改造过的“舞龙嘘花”更加刺激,甚至具有一定的危险性。舞龙时,观众可以随意地用鞭炮炸舞龙人,舞龙人在火光硝烟中举着龙在村中游走,直到纸龙被炸得体无完肤,舞龙人身上往往也是伤痕累累。有人专门负责修补炸坏的龙以便第二天继续使用,这个勇敢者的游戏一直要持续到元宵节的晚上。

在春节、元宵节等本身就具有悠久历史传统的节庆活动之外,媒介文化还给施洞的年轻人呈现了一种新兴的城市节庆景观,他们开始接触并接受情人节、圣诞节等西方节庆文化。这些源自西方文化的节庆活动在当地并不具备文化基础,一些年轻人只是将其作为象征性的符号,更多的是借机制造一种社交和购物的场景,这一点与城市里的情况相似。此外,镇上习惯网购的年轻人对由各大电商平台以购物之名打造的网购节日相当熟悉。对他们而言,这些能够“花小钱办大事”的特殊日子甚至比很多传统节日更具有诱惑力。

媒介对施洞传统节庆文化的影响还表现在另一方面。在上一章的讨论中,我们了解了施洞最有名的两个传统节日:一年一度的姊妹节和独木龙舟节。借助大众传播媒介的报道和宣传,节日中所展现的苗族服饰、歌舞、饮食、宗教、恋爱等传统文化呈现在其他地区观众的面前,这两个原本属于当地苗族的传统节庆活动本身就成为媒介文化的一部分,得以被更大范围的人群知晓。尽管与主流文化相比,进入媒介文化体系的苗族传统文化只占总量的很小一部分,而且在大多数情况下被当作一种异质文化景观,作为商品供外来观众消费。但如果只看结果,媒介的确为当地人表达自我、传播地方文化提供了空间。当然,为了吸引更多人的关注,地方政府在姊妹节和独木龙舟节中融入了不少现代元素,并通过现代媒介的包装,使其更具娱乐性和包容性,符合更广泛人群的体验需求。而与此同时,传统节日的内涵也不可避免地发生了变化。

对于媒介对地方节日文化的推动作用,地方政府和当地群众都表现出积极的态度。对于政府而言,回应的措施,一是制作与传统节庆相关的民族文化视频内容并通过电视、互联网进行扩散和传播。近几年台江电视台制作的民族文化专题片的内容包括:2006年,相约姊妹节(台江第一个专题片)、独木龙舟节;2008年,龙舞花飞(舞龙嘘花);2013年清江龙(独木龙舟)。其他主要是申报国家级非遗需要的视频材料,申报成功的包括独木龙舟、苗族姊妹节、苗族古歌、反排木鼓舞、苗族银饰、苗族刺绣、苗族织锦、苗族多声部民歌、苗族服饰。已制作好正在申报的包括:苗族飞歌、苗族贾理、苗族巫文化、苗族吊脚木楼锻造技艺、苗族酒曲及制作、苗族芦笙舞。二是积极寻求媒体支持,对传统节庆进行最大力度的报道,这已经成为当地外宣部门每年的重点工作之一。这里摘录2014年上半年台江对外宣传综述如下:

1-6月,共接待新华社、中央电视台等中央、省、州媒体采访30批次近600余人次,在国家级各类媒体(含网站)发稿100余篇(条),省级各类媒体(含网站)发稿300余篇(条),州级各类媒体(含网站)发稿10000余篇(条)。积极创新外宣工作方式,合理运用互联网网站、微博、手机微信等新型媒体手段策划开展主题外宣。特别是4月贵州苗族姊妹节期间,台江“贵州苗族姊妹节”宣传报道在网络上被转播11万余次(幅),各种微博点击率上4000多万次,相关转播20多万次。6月,“施洞独木龙舟节”前夕通过互联网覆盖宣传,主抓著名摄影类网站进行推广宣传,吸引了诸多的媒体和摄影家到台江报道和拍摄“施洞独木龙舟节”,相关报道和图片相继登上《人民日报》《光明日报》等国家级重大报刊和“腾讯网—中国人的一天”栏目等著名网站。[29]

通过以上三个方面的分析,我们可以看到,媒介通过提供开放的信息获取平台缩小了当地人与城市居民信息获取能力的差距。在传播信息的同时,媒介文化借助同质化的符号,传播流行的观念和态度,在乡村社会建构起一种城市文化环境,在某种程度上消解了地方文化与主流社会文化之间的差异。对村民个人而言,他们在文化同化的过程中获得了对城市居民的身份认同。

媒介文化的植入,并不一定意味着对传统文化的抛弃。为了验证媒介使用情况与被访者民族文化认同的关系,我对问卷中涉及民族文化认同的题目进行重新编码加总,将其定义为本研究中的民族文化认同指数,并将这一指数分别与电视使用频率和时长以及手机使用频率做均值检验和回归分析。

1.电视使用与民族文化认同

根据预先的设想,我对分析结果提出了两个研究假设:第一,电视使用频率与民族文化认同存在负相关关系;第二,电视使用时长与民族文化认同存在负相关关系。

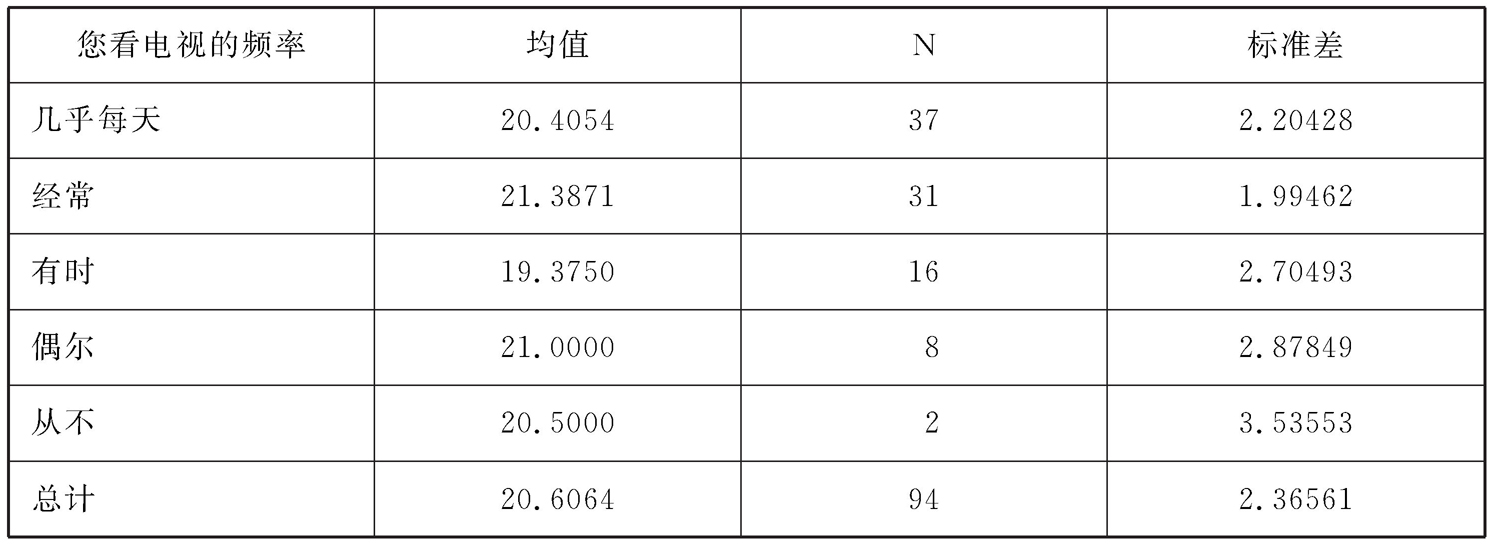

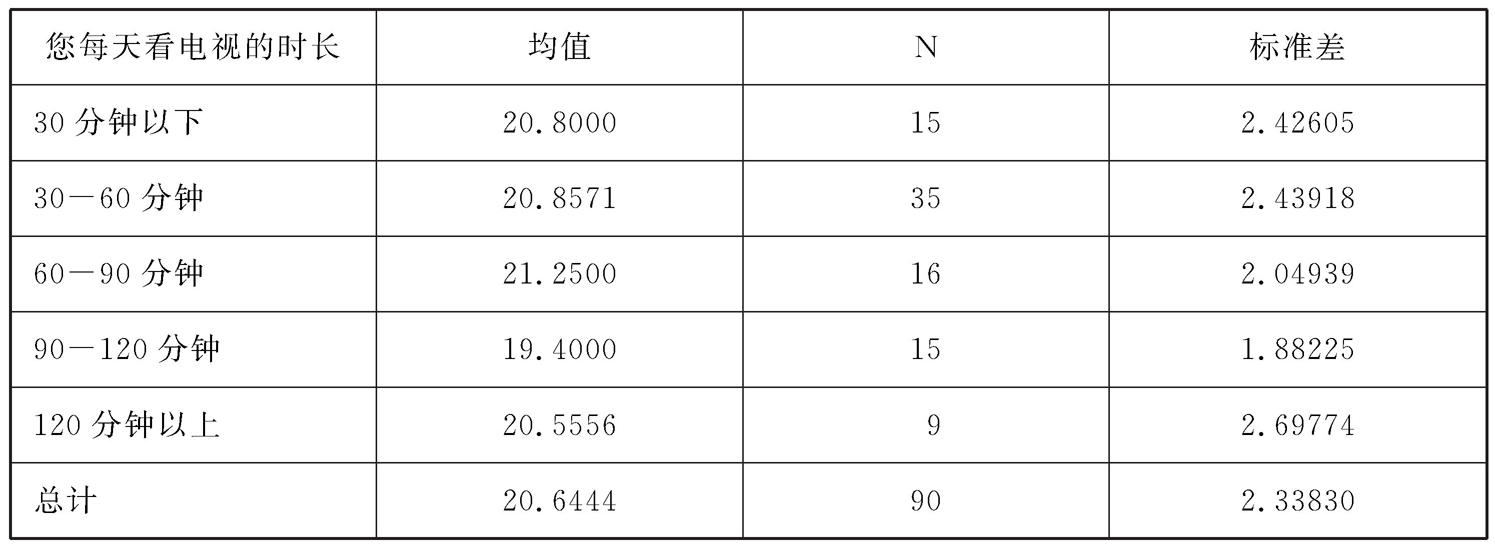

首先通过描述统计来检验不同电视使用频率以及不同电视使用时长的民族文化认同是否存在均值差异(如表4.2、4.3所示)。

表4.2可以说明,不同电视使用频率人群的民族文化认同指数差距并不大,几乎每天看电视的人群民族文化认同指数为20.41,经常看电视的人群民族文化认同指数为21.39;偶尔看电视和从不看电视的人群民族文化认同指数分别为21.00和20.00,略微存在差距。

从表4.3可以看出,看电视时长在30分钟以下和30-60分钟人群的民族文化认同指数分别为20.8和20.86,而看电视时长在90-120分钟以及120分钟以上人群的民族文化认同指数为19.4和20.56,略低于看电视时长较短的群体。

表4.2 民族文化认同指数 * 您看电视的频率

表4.3 民族文化认同指数 * 您每天看电视的时长(https://www.xing528.com)

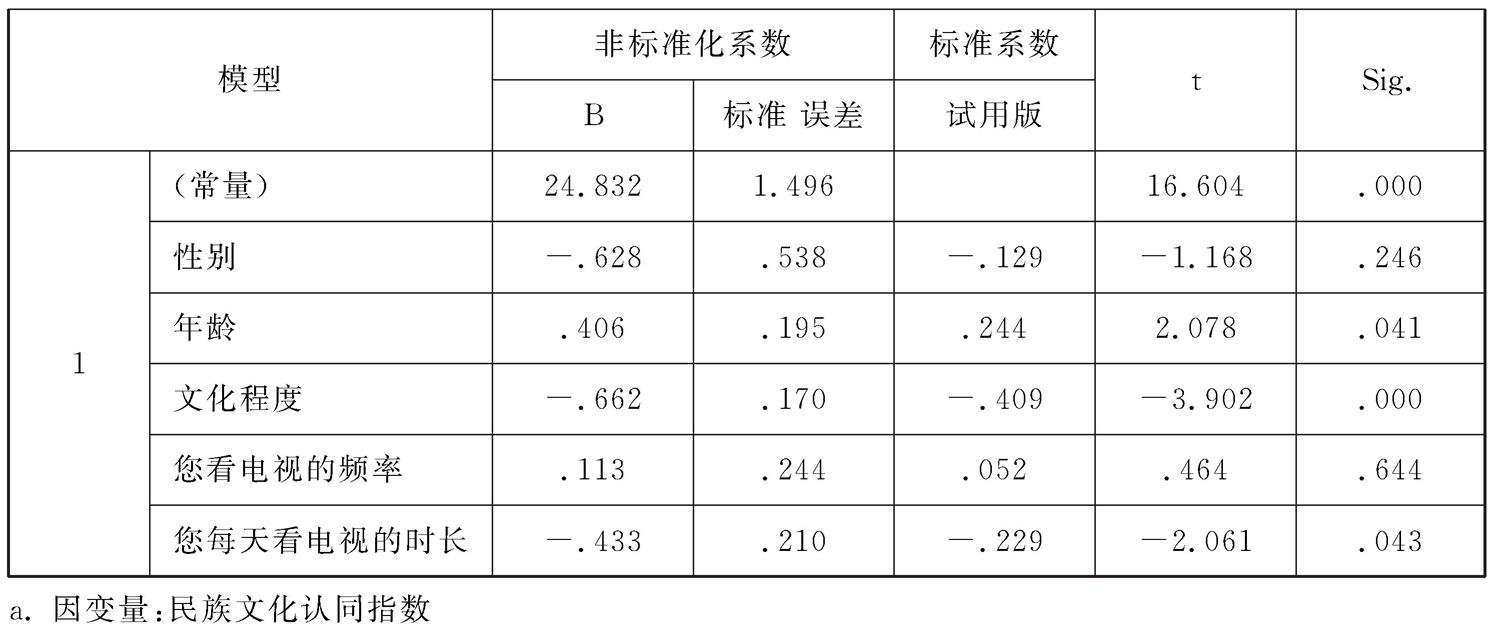

此外,为了进一步深入探索影响民族文化认同指数的因素,我采用多元回归进行探索性的研究。将民族文化认同指数作为因变量,将电视使用频率、电视使用时长及人口统计特征作为自变量进行多元回归,分析结果如表4.4、4.5、4.6所示:

表4.4 模型汇总

表4.5 方差分析

从表4.4可以看出,回归模型的决定系数R方为0.223,拟合效果一般,但是表4.5方差分析的P值小于0.05,具有一定的统计意义。从表4.6可以看出,有5个变量进入回归方程,即电视使用频率、电视使用时长、性别、年龄、文化程度。

表4.6 系数

形成的回归方程为:Y(民族文化认同指数)=24.832+(-628)×X1(性别)+0.406×X2(年龄)+(-0.662)×X3(文化程度)+0.113×X4(电视使用频率)+(-433)×X5(电视使用时长)该方程中,性别、文化程度、电视使用时长和民族文化认同指数呈负相关的关系,另外年龄、文化程度、看电视时长与民族文化认同呈显著相关,说明年龄越大的人民族文化认同越高,文化程度越高的人民族文化认同程度越低,看电视时长越长的人民族文化认同程度也越低。

因此假设2得以验证,假设1未得到验证。

2.手机使用与民族文化认同

根据预先的设想,我对分析结果提出了两个研究假设:第一,是否拥有手机与民族文化认同存在负相关关系;第二,手机使用频率与民族文化认同存在负相关关系。由于被访者中不使用手机以及使用手机频率低的情况非常少,均值比较的意义不大,因此直接采用多元回归进行探索性的研究。

将民族文化认同指数作为因变量,将是否拥有手机、手机使用频率及人口统计特征作为自变量进行多元回归,分析结果如表4.7-4.9所示:

表4.7 模型汇总

表4.8 方差分析

从表4.7可以看出,回归模型的决定系数R方为0.199,拟合效果一般,但是表4.8方差分析的P值小于0.05,具有一定的统计意义。从表4.9可以看出,有4个变量进入回归方程,即手机使用频率、性别、年龄、文化程度。

表4.9 系数

形成的回归方程为:Y(民族文化认同指数)=26.152+(-1.052)×X1(性别)+0.291×X2(年龄)+(-0.586)×X3(文化程度)+(-0.331)×X4(手机使用频率)

方程表明,性别、文化程度和手机使用频率与民族文化认同呈负相关的关系,即女性比男性的民族文化认同度低;文化程度越高的人民族文化认同度越低;手机使用频率越高的人民族文化认同程度越低。另外,性别、文化程度与民族文化认同呈显著负相关关系。

因此假设2得以验证,假设1未得到验证。

但是需要注意的是,回归模型中除了性别和文化程度两个自变量P值显著外,其他均不显著,可能是由于样本量不够或者变量选择造成的,该方程仅为初步探讨民族文化认同度的影响因素,只是部分验证了假设。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。