用“原始”来描述传统苗族乡村社会的媒介形态和使用情况并无贬低之意,而是相对于新中国成立以后逐渐在施洞普及的广播、电影、电视等现代媒介而言的一个时间概念。在此之前,当地苗族群体广泛使用产生于苗族社会内部的人际传播媒介来记录事件、传递信息和表达情感。媒介的演进伴随着整个人类文明的发展,在每个特定的历史时期,媒介的样态和传播机制都呈现出与那个时代生产力水平、社会交流需要相符合的状态,这与传统苗族村落所使用的人际传播媒介的形态与功能是相符的。苗族历史上没有文字,口语和图像是人与人之间主要的传播方式。在施洞,较为常见的人际传播媒介有草标、“刻木”等实物媒介以及以古歌为代表的口语媒介。

草标多用田间地头常见的芭茅草打结而成,是现代媒介出现前施洞苗族经常使用的信息传递工具。《贵州少数民族传统文化辞典》对草标有如下解释:

苗族传统生产习俗,流行于黔东南苗族侗族自治州的苗族地区。凡田地刚种上农作物,都在田地里插上一束打结的芭茅草标,表示“不得进入”,防止践踏损坏。如果草标里再夹一根剥去皮的五倍子树枝,还表示驱邪,以保作物无灾病。砍的柴、割的草若要暂时放在坡上,就插上打结的芭茅草标,表示“不得动此”,他人绝对不会拿走。赶集出卖猪或者铁木竹器等主要产品之前,在大门口插上打结的芭茅草标,表示“别家女人免进”,认为买卖才会顺利。[2]

图2.1 山间水井中的草标和饮水用的瓷碗

当地人告诉我,过去上山拾牛粪,如果看中某块牛粪也会打个草标置于其上,其他人便不再拣拾。家里有人病重且不方便外出就医,在屋门口悬挂草标,一来提醒外人不得入内打扰,二来祛除病鬼,让病人安心养病。草标除传达所有权及禁忌、回避等信息外,过去村民上山口渴饮用路边井水或山泉后,须打草标投入井水中,一是告诉路人水中无病鬼,可以放心饮用;二是以示开钱(当地汉语方言,意为付钱)买水。可以看到,作为传递某种特定信息的媒介,草标依靠的是约定俗成的传统力量,体现了苗族村落社会中人与人、人与神灵之间的一种原始契约精神。这种原始的信息传递方式听起来似乎是一种遥远的传说,实际上在施洞的现实生活场景中仍然可以零星地看到当地人使用草标的痕迹。

与草标相比,“刻木”是更为久远的原始记事方式,在众多地方史料中可以看到对“刻木记事”“刻木为契”的记载。在文字出现之前,我国众多少数民族,如苗族、景颇族、佤族、独龙族、哈尼族、藏族、鄂温克族、鄂伦春族等通过在竹木、骨骼、金属物等材料上刻画象征性符号的方式,记录日期、账目、数字和其他非经济性事务,起到帮助记忆、作为凭证和契约以及传递信息的作用。据《大清一统志》记载:“苗族无文字,刻木为信。所刻之木为枫木。”[3]在黔东南地区,“刻木”是苗族传统生活信息的重要载体之一,主要用来记录婚姻双方聘礼的种类和数量,“实质上是对苗族社会内部关系的一种规范……隐含着对严格遵守婚约的强制性约束,是以族内婚为基础的民族繁衍和发展的必不可少的社会控制方式”[4]。与婚姻聘礼的记录相关,“刻木”发展出另一种功能。在清水江流域,特别是黄平、施秉、台江一带,当地村民喜欢在过年过节或举行婚礼时演唱苗族的婚姻史诗《开亲歌》,歌手将歌曲的主要内容刻在木棒上,在演唱时作提示之用,称为“刻道”(苗语名Kheik Det)。云南民族学院民族研究所汪宁生教授对“刻道”进行了详细的描述:

每逢过年过节或举行婚礼时由两人对唱,一问一答,答唱不上者算输。歌手们为了防止遗忘常备木刻一根,称为“刻道”,上画各种符号,每一符号代表一首歌的名称或首句。歌手们一时忘了歌词,便偷偷拿出来看一下,见到某一符号便能想起。“刻道”就是苗族歌手们的“歌本”。

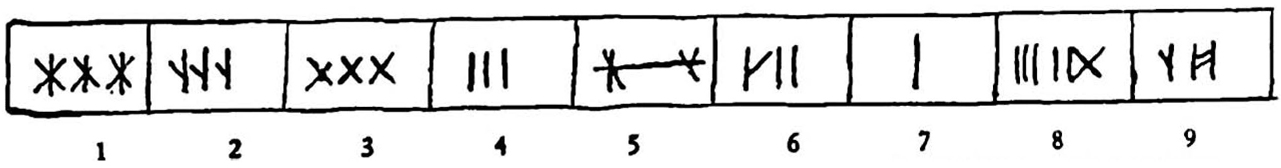

贵州省博物馆收藏的一件“刻道”是这样的:方柱形木棒,长36厘米,每边宽1.5厘米。上端另有一小柄,长约2.5厘米,似为手持之处。每面分为九格,共36格,格内以墨画一个符号,其中有13个空白格用意不明,有23个格内有符号。

这些符号所表示的意义,有的易于理解。如以十一道短线表示“十一条牛”,十二道短线表示“十二条牛”,三道短线表示“三两盐”,三个交叉符号,表示“三百只鸡”等等。但大部分符号及其含意之间,并没有逻辑的联系。它们的意义只有画者知之。在画这些符号时,歌手可能只是随意涂抹,使日后可以引起记忆即可,不必具有什么深意。

汪宁生教授绘制了三幅“刻道”的草图,转引其一如下:(https://www.xing528.com)

图2.2 贵州省博物馆收藏的“刻道”图示其一

图中数字代表的意思是:1.三百两银(舅方要的聘礼);2.三百匹骡马(舅方再增要财礼);3.三百只鸡(新娘回娘家,姑方应送礼物);4.一两六钱银子(给送亲的男子);5.?;6.一杯茶、一斤烟叶、一斗米、一斗二升谷子(送新娘回娘家招待亲友);7.十二两盐(送新娘回娘家分送老人);8一只鸡、一只鸭、一升米煮稀饭(送新娘回娘家做“姨妈饭”);9.燕子伞、蝙蝠伞、真难抬(接亲时要请人为新娘打伞)。[5]

图2.3 用作歌棒的“刻木”[6]

苗族是有语言无文字的民族,苗族也是善歌的民族,除了草标、“刻木”等实物媒介,苗族人多以歌传情,以歌表意,以歌叙事,通过口传心授的方式完成信息传递和文化传承。因此,在苗族的传统文化中,歌谣文化占有十分重要的地位。台江地区主要的歌谣种类包括古歌、情歌、酒歌、祭祀歌、叙事歌、嘎百福、儿歌、婚嫁歌,等等,其中尤以古歌著称。古歌是苗族古老的叙事诗,承载着丰富的文化内涵,反映了苗族先民对宇宙诞生、人类和物种起源的认识,也讲述了苗族祖先生存、繁衍、迁徙的历史以及苗族的社会制度和日常生产生活。从内容上看,古歌包括创世、生产、迁徙、诉讼、婚嫁等类别,作为一种地方性、知识性文本,是传统苗族社会主要的教育手段和传播媒介。如《苗族古歌·跋山涉水歌》中唱到:“从前六支祖,居住在东方。挨近海边边,天水紧相连。波浪滚滚翻,眼望不到边……来唱五支奶,来唱六支祖。歌唱远祖先,经历万般苦。迁徙来西方,寻找好生活。”[7]通过唱词,人们得以了解族群的源流。据LSL回忆,现代媒介进入施洞各个苗族村寨之前,由于娱乐形式较为缺乏,村民们习惯在晚饭后聚集在村里歌师家中听其吟唱,爱好唱歌的人会在农闲时节,特别是冬季到歌师家学歌。在这个兼具娱乐性和教育性的场景中,民族记忆和本地智慧通过老一辈的歌唱向下一辈传递,促进族群个体社会化的完成。LSL的朋友LGQ是镇上有名的古歌歌师,提起古歌时如数家珍。据他介绍,苗族古歌有12首,曲调一样,但内容不同,“犁田、立房子、结婚、死人各有不同的歌词”。在老人眼中,古歌是苗族古老的教科书,包含许多苗族的传统习俗、礼仪和道理,“两个人产生过节了,就有老人出面唱古歌,规劝矛盾双方讲道理,守规矩”。LGQ所说的道理和规矩,是古歌歌词中包含的苗族习惯法内容。作为一种媒介,除了对历史记忆的复刻,古歌还通过记述“苗族传统法意识、议榔‘立法’、婚姻形态变迁、继承制度、财产纠纷”[8]等内容,传递着苗族习惯法的信息,起到规范苗族民众社会行为的作用。因此有学者把苗族古歌看做一种“神圣化”的叙事,认为古歌“核心的价值并非只是为了反映历史,而是为了指导人们生活,如同中世纪欧洲人中的《圣经》,中国古代时期汉族文化的儒学经典,不只是反映历史,而是人们行为的指南”[9]。

按照麦克卢汉的观点,处于“部落化”时期的人类,一方面由于生产力水平的限制,另一方面因为相对封闭、自给自足的生活环境不需要大规模、大跨度的信息传递,人际传播是他们最重要的传播方式。以口语媒介为代表的人际传播工具,既是时代的产物,也代表了当时的社会形态和交往需求。无论是草标、“刻木”还是古歌,这些在现代媒介出现之前在苗族地区广泛使用的原始媒介反映了当时乡村社会以人际传播为特征的人际关系、交往方式与权力结构,其本身也是苗族村落文化的一部分。首先,苗族以村寨为单位聚族而居,居民从几户到百来户不等。同一村寨的村民一般同宗同祖,在这样一个以血缘为纽带的居住单位中,同村人往往和睦相处,有相互保护和帮助的义务,对外保持利益一致。这种人与人之间的关系正是费孝通先生“差序格局”概念的体现。费孝通在《乡土中国》中对中国与西方的社会结构进行了对比,他认为与西方界限分明的“团体格局”不同,“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系……以‘己’为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”。[10]每个村民都是社会交往网络中的节点,以这个节点为圆心,村民在交往网络中形成自己的圈子。正因为如此,在以血缘和地缘为基础的苗族乡村,社会的维系取决于人际关系的维护。除了维持家庭的生产生活,村民们最重要的活动便是走亲访友,通过这种日常生活中最普遍的人际传播方式维护血缘共同体的和谐与完整。同时,在封闭的苗族乡村,自然资源和信息资源的总量维持相对稳定的状态,作为“处于一个关系之中的甲乙双方借以相互提供资源或者协商交换资源的符号传递过程”[11],人际传播为村民提供了信息、资源互换的机会。

其次,从总体而言,苗族村寨全体村民地位相对平等,社会权力结构趋于扁平。在传统苗族社会,同宗的一个或数个村寨组成鼓社,苗语称“江略”(Jangb Niel),即氏族之意。鼓社源于同一个男性祖先,是苗族最基本的社会组织,最高权力机构是全体社员大会。不同宗的数个鼓社组成议榔(Ghed Hlangd),是一种地域性的政治经济联盟,最高权力机构为议榔合款大会。全体社员大会和议榔合款大会不是强权组织,而是由村寨或议榔全体成员共同参加的处理集体事务、议定乡规民约的公共空间。由议榔合款大会议定的乡规民约构成了流行于苗族社会的习惯法。习惯法在苗族社会具有相当的权威性,其主要原因在于规约的制定是基于平等参与的原则,它不代表强权,而是一种由村民共同议定并自愿遵守和维护的契约。因此,传统苗族村寨一般较为安宁,少有犯罪现象发生,多有路不拾遗、夜不闭户的民风。巴拉河村的干妈家夜里并不锁房门,白天出门无人在家时才给门上锁,但会把钥匙放在门槛下方便熟人取用。干妈的解释是,锁是为了防村子以外的人,“本村人是不会偷东西的,自从通路以后外面来人多了,不放心才上锁的”。村民之间的平等互信源自于以血缘为基础的社会结构,并经由习惯法构成的契约精神得以成形。苗族人际传播媒介的产生和使用体现了苗族村民对媒介所承载的契约精神的认可,村民依靠社会内部约定俗成的符号系统对其所传递的信息进行解读,信息发送者和接收者处于相对平等的地位,这也反映了传统苗族乡村平等共生的人际关系。

作为产生于当地苗族社会内部的“原生性”媒介,草标、“刻木”、古歌等人际传播媒介形塑了“部落化”时期施洞苗族的乡土文化,这些媒介所承载的有关族群的集体记忆、本地的生活智慧、原始的契约精神以及亲密的人际关系,至今仍然被大多数苗族村寨所珍视。因此,虽然经历了新中国成立后传播媒介的跳跃式发展,人际传播在苗族乡村的社会交往中仍然占有重要地位,这是由苗族社会组织形式、文化差异、文字发展水平所决定的。在施洞日常生活中,苗族先民发明的原始媒介并没有因大众传播媒介的强势进入而完全消失,而是同大众传播媒介共处相当长的时间,现在仍可在当地社会文化生活的局部看到它们的影子。即便如此,麦克卢汉笔下的“部落化”生活随着大众传播媒介的进入已经从施洞居民的记忆中渐渐远去,“非部落化”的生活场景和媒介使用模式在完全不同于原始媒介的大众传播媒介的形塑下逐渐成为施洞社会文化生活的主流。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。