芮德菲尔德这样强调人类学著作与新闻报道的不同:“他们所提供的是一个小小的整体的一切方面的十分细致的报道。凡是这种小小的整体倒往往有这样一种特征,即它的所有的组成部分都彼此紧密地关联着和紧密地互动着。如果一个人类学学者在调研了一个这样的小型整体之后想对它的某一个具体的组成部分进行报道的话,只要他一着手报导该组成部分,他马上就会发现他不得不同时也陈述与该部分有密切关联的众多其他的组成部分。”[5]因此,在分析施洞媒介与社会文化互动关系之前,对当地的区位和背景进行介绍是有必要的。

施洞镇所在的台江县位于黔东南苗族侗族自治州中部,苗岭主峰雷公山北麓。这里是苗疆腹地,东南与剑河县交界,西南连接雷山县,西邻凯里市,北与黄平县、施秉县毗邻。地理坐标是东经108°15′至108°34′,北纬26°23′至26°52′。全县东西宽36公里,南北长53公里,总面积为1115平方公里,耕地面积93195亩。县城驻地距州府凯里38公里,距贵阳218公里。全县100多个村寨已形成公路网络,沪昆高铁、沪昆高速公路、三凯高速公路、320国道、镇凯旅游公路穿县境而过。[6]

图1.6 台江县交通图

施洞位于台江县北部清水江南岸,北与施秉县马号乡隔江相望,东南与革东镇相接,南与老屯乡交界,西与革一乡相邻,距县城38公里,距凯里70公里。从县城出发,不到40公里的路程乘车需要一个半小时。沿途苍茫的苗岭和蜿蜒的巴拉河给险峻的山间公路增添了美丽。这是一种在西部多山地区常见的美丽,高山、森林、雾霭、峡谷、梯田、江流交相辉映。这又是一种异文化组成的神秘的美丽,不时偶遇顺山势而建的古老的苗族村寨,远远地爬满山坡,顶着浓雾,与天相接。途经老屯、偏寨抵达施洞,镇中心的街上村是镇政府所在地。与街上村相邻的芳寨村位于镇中心北面,很大一部分民居分布在临江的老街上,曾经是沿江而建的苗家木楼群。1981年一场大火后改建为清一色的钢筋水泥两层建筑。塘坝村在街上村南侧,以作为当地颇有特色的独木龙舟节的发源地之一而闻名,塘坝村塘龙寨因集中了镇上大部分的银饰作坊被称为“银匠村”。巴拉河村位于施洞镇南部,距镇中心约4公里。巴拉河村苗语称“郎珂(NangL Hvib)”,意为“下游的寨子”。发源于雷公山的巴拉河在此汇入清水江,向东而去。

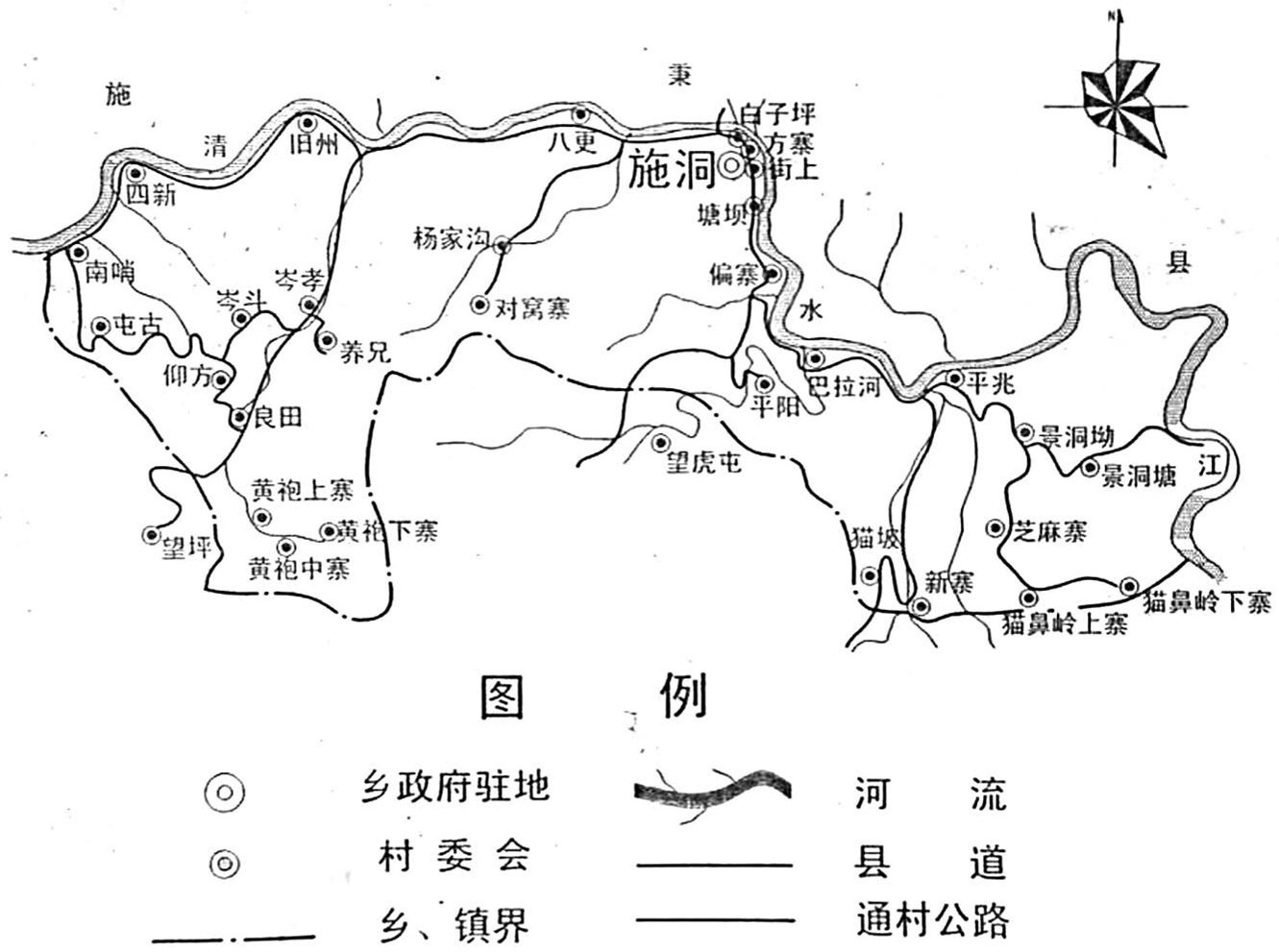

图1.7 施洞镇区域图

台江境内多高山、盆地和河谷,全县森林覆盖率为66%,生物多样性丰富,各类生物1553种以上,矿产资源有大理石、铅、锌、镁、钒、钼、白云石、石灰石。施洞镇地貌以低山、河谷为主,境内最高处平兆猫坡主峰海拔1150米,最低处平兆清水江面海拔480米。全镇属亚热带季风湿润气候,年平均气温在摄氏10-16度之间,无霜期为285-289天,年降水量达1050毫米。降水主要集中在夏季和春季。[7]

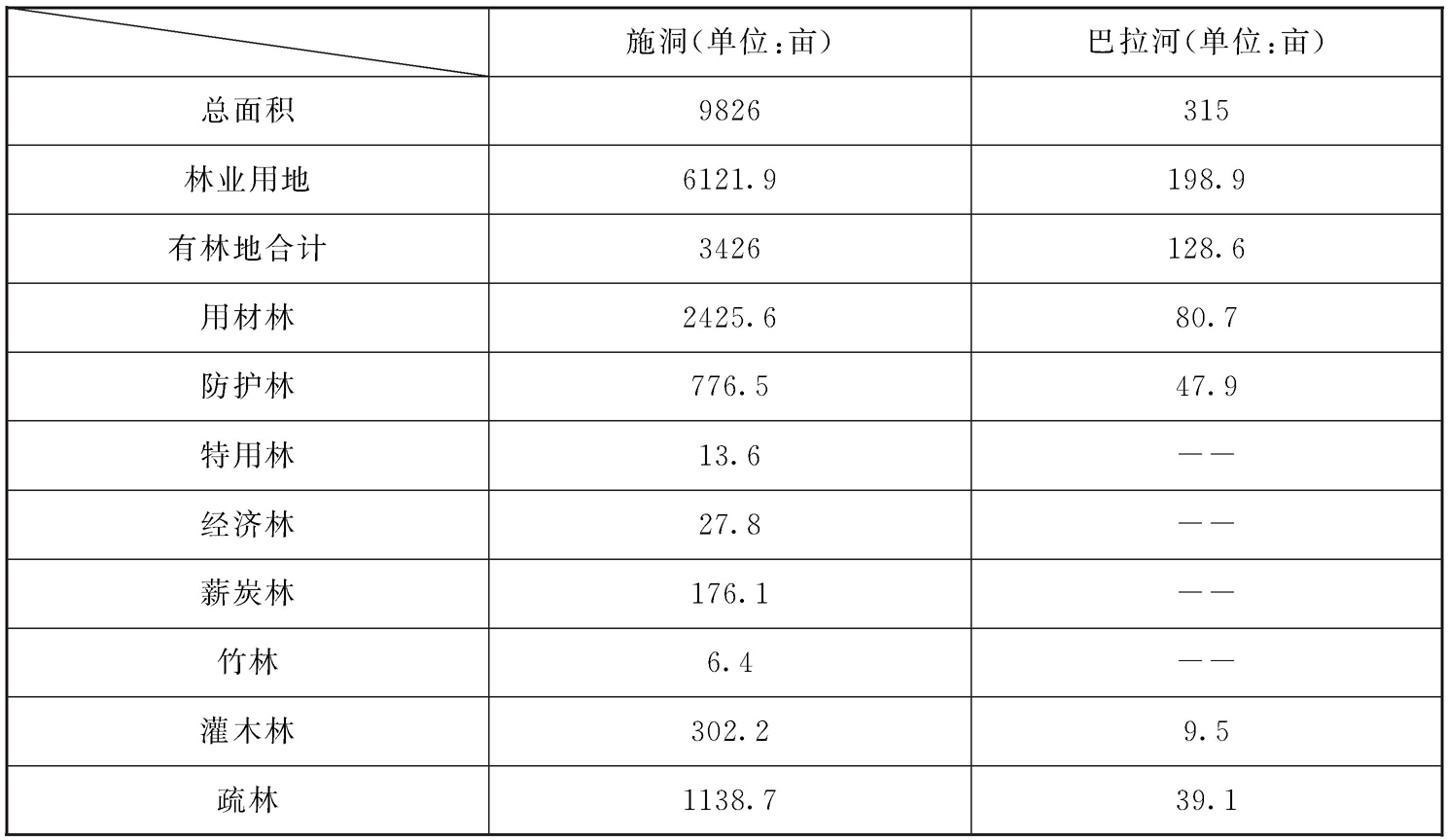

施洞东西长21公里,南北宽9.5公里,土地总面积为104平方公里,耕地面积12067亩,其中水田10480亩,旱田1587亩。巴拉河村有耕地350亩,水田315亩,旱田35亩。全镇土壤多为中厚层黄壤,适宜水稻、蔬菜、茶叶、中药材生长。农业主产为水稻、洋芋及畜养猪、牛、羊和家禽,主要经济作物有西瓜、板栗、魔芋、花生、香瓜、桃子、蓝莓、烟草等。林地土壤以由砂页岩、页岩形成的红黄壤、黄壤、红棕壤、石灰土为主,土壤保水保肥能力强,适于林木生长。山间物产丰富,以枇杷、杨梅、梨为多。全镇森林覆盖率62%,森林植被主要是常绿阔叶林和常绿针叶林。其中常绿阔叶林以樟、栲、栎类为主,常绿针叶林主要为马尾松。台江县“十二五”林业规划把施洞作为县境中、北部工业原料用材林主要林区,在此大力发展以马尾松为主的短周期工业原料林。根据镇林业站的统计,全镇林业基本情况如表1.1:

表1.1 施洞镇林业基本情况[8]

台江水利资源尤为丰富,全县有近百条溪河分别流入清水江、巴拉河、翁你河、翁密河,年供水量约10056万立方米。其中,清水江经革一乡、施洞镇后流入剑河县境,干流在县境内长58.6公里,流域面积238平方公里;巴拉河由西南向东北汇入清水江,流经台盘乡、老屯乡,长80公里,流域面积265平方公里。因位于清水江中游,施洞曾经是湘黔水运的交通要道,在清水河航运史上占有重要地位。清乾隆初年在此开辟市场后,航运的兴盛带来了经济的繁荣和文化的交融。拜大自然的恩赐,清水江还给施洞带来丰富的鱼类资源,鲤鱼、鳜鱼、清江鱼、黄辣丁,种类繁多。用从清水江打捞的小河鱼制成的熏鱼干,是施洞居民非常喜欢的家常食品。

据史志记载,台江史称“九股(鼓)”苗地。殷周时期属“鬼方”之境,春秋属牂柯国,战国属且兰所辖,秦朝处象郡之境,汉代为武陵郡地域,南北朝为东牂柯郡地。隋朝为空白无制之地,唐朝始置陁隆县,隶属应州,羁縻于唐。五代时,苗族割据,拒向朝廷纳贡。元为“化外生苗地”,无建制。清雍正六年(1728年),清政府开辟苗疆,镇远知府方显奉旨赴台拱各村寨招抚苗民,登记户名,赐予汉姓,编设保甲。雍正十一年(1733年),建台拱厅,由镇远府设理苗同知一员分驻台拱。

民国二年(1913年)9月,台拱厅改名为台拱县,隶属镇远道,置革东、来同(今台雄)、台盘、南省、占浓、施洞六区。民国十二年(1923年),废镇远道,台拱县直属于省辖。民国十六年(1927年)县公署改称县政府。民国三十年(1941年)6月27日,撤丹江县,以丹江河、羊排小溪向东顺山脉为界,东北部地域划入台拱县,取台拱之“台”,丹江之“江”为县名,更名台江县。全县设5区17联保106保1108甲。

1949年12月3日台江解放。全县设3区10镇,乡下沿袭保甲制,隶属镇远专区。1953年1月,改台江县为台江苗族自治区,将10个乡镇划为44个小乡镇。1954年4月台江苗族自治区改为台江苗族自治县,将第一、二、三区改为台拱区、施洞区和革东区。1956年7月,黔东南苗族侗族自治州成立,12月,台江苗族自治县改为台江县。1958年9月,废区设公社,全县设前进、旭光、幸福、清江、和平5个人民公社。1958年12月台江并入剑河县。1962年5月恢复台江县置,此后全县行政区划几经调整,直至1984年4月废公社设乡镇,全县辖4区1镇28个乡镇。1991年12月,实施撤区建镇并乡,全县辖9个乡镇,村组建制不变。2003年因建设三板溪电站,剑河县城整体搬迁,革东镇划归剑河。至此,台江县辖台拱镇、施洞镇、老屯乡、台盘乡、革一乡、排羊乡、方召乡、南宫乡等8个乡镇,157个村(居)委会,3个社区,2个居委会。[9]

从台江建制沿革看,施洞在台江行政区划中占有非常重要的地位。施洞古时称狮洞口,是连接清水江上下游的重要驿站和渡口。清雍正年间,中央政府在此设卫所,驻扎重兵,依靠武力推行废土司、设流官的“改土归流”制度。1733年设立台拱厅,施洞隶属台拱。清咸同年间曾在此建制,民国初年称为友助镇,辖15堡。1953年建施洞、偏寨、平兆、景洞、白羊、滥田、南哨等7个乡。人民公社时期,改建为施洞、平兆、良田、南哨4个公社。1984年改为施洞镇及平兆、良田乡。1991年拆乡并镇时改名为施洞镇。[10]全镇现辖21个村(居),97个村民小组。[11]

台江县居住有苗族、汉族、侗族、布依族、回族等民族,本研究的主角——苗族是当地人口最多的民族。历史上的苗族是一个饱受战争和迁徙之苦的民族。可以说,苗族作为一个单一民族的发展成熟是伴随着战乱和迁徙完成的,“东夷-九黎-三苗-荆蛮-武陵蛮五溪蛮-苗族,一脉相承”[12]。苗族的祖先可以追溯到7000年前中国东南部的远古“东夷”集团,伏羲为该集团的首领。在之后2000多年的时间里,“东夷”集团分别向西和向北发展,其中向北发展至黄河中下游地区的若干氏族组成若干部落,经过不断融合,在距今5000年前形成了称为“九黎”的部落联盟,被苗族人民视为始祖的蚩尤是这个部落联盟的首领。史籍对此多有记载。《国语·楚语》载:“九黎,黎氏九人,蚩尤之徒也。”《战国策·秦策一》高诱注:“蚩尤,九黎民之君子也。”《史记·五帝本纪》(正义)引孔安国语曰:“九黎君号蚩尤是也。”[13]在与汉人的祖先黄帝和炎帝争夺中原的战争中,蚩尤被杀,“九黎”余部南渡黄河迁至长江中下游地区,逐渐形成新的“三苗”部落,并建立了三苗国。《尚书·吕刑》载:“三苗,九黎之后。”《史记·吴起传》则称:“三苗氏左洞庭右彭蠡。”[14]经过与尧、舜、禹为首的部落联盟长达近千年的战争后,“三苗”在约4000年前被夏禹所灭。“三苗”后裔向南迁徙至江西、湖南等地,与其他部落逐渐融合,在商周时期形成称为“荆蛮”的社会群体,并成为春秋战国时期楚国的主要居民。在秦国灭六国统一中国的过程中,苗族被迫向西向南迁徙,一部分居住于武陵、五溪等地,得名“武陵蛮”“五溪蛮”。秦汉之后,由于封建王朝的征伐、天灾和国内战乱等多重原因,“武陵蛮”“五溪蛮”继续向西向南迁徙,进入贵州、四川、云南、广西等地区相邻山区。其中的一支沿沅水(今清水江)而上,至贵州东南部定居,成为今天黔东南的苗族先民。

台江境内的苗族先民主要有“方”“黎”两个部落联盟。其中,“方”部落有“十江方”(十个氏族),源于古代的“虎方”,居住在西起黄淮平原,东至山东、江苏滨海一带。“黎”部落有“九江黎”(九个氏族)[15],源于古代“九黎”集团,最初居住在黄河下游,即山东、江苏滨海一带。关于台江苗族的迁徙定居,台江县史志办正在撰写的新县志中有这样的记载:

苗族人民自商、周西迁后,从党告松计(地名)迁入台江定居,定居时间约在两千年前左右。有九个宗支,建立九个鼓社,俗称九鼓苗族。迁徙的路线大体是:离开黄河下游,山东、江苏滨海老家后,向安徽、江西移动,再沿南岭山脉西行,到达广西,又沿都柳江北上,到达榕江一带住很长一段时间。后因人多地窄,又分批分期迁往榕江、剑河、台江交界处,最后陆续迁入台江,形成现在聚族而居的格局。之后又陆续进入台江东南部的南宫、交密、东杠、方召、巫脚等村寨,然后向城郊及西北部地势较低的革东、革一、施洞等地迁徙。[16]

在台江现有的16.3万人口中,苗族占96%,使其成为全国苗族人口比例最高的一个县。2014年初,施洞有居民4401户,19980人,苗族人口占98%。镇里的汉族多居住在镇政府所在的街上村,主要是从湖南、安徽、江西、四川等地来此经商而定居或短住的商户以及政府的工作人员及家属。与街上村相邻的芳寨全村200多户人家,主要是苗族。巴拉河村现有5个村民小组136户644人,苗族人口占绝大多数,田野调查中发现的汉族人是两个嫁到本村的媳妇,分别来自江西和广东。

在施洞,苗族和汉族居民表现为一种微妙的共生关系。第一,在长期的交流融合中,区分族群的外部标签已经淡化,如果不仔细观察,在日常生活中已经很难发现当地苗汉之间的差异。第二,对施洞苗族而言,“少数民族”这一称谓只具有整体上和政治上的意义,他们才是当地真正的“多数”。在苗族居民的认识中,他们是当地的主人,因此在大多数时候,不管是苗族还是汉族,总是有意无意地避开“少数”“多数”“民族”这类容易让人产生混乱,甚至不快的表述,也不会刻意强调苗汉两族之间的差异。在田野调查中常常遇到这样的情况,每当我以“少数民族”“民族”这类字眼提问时,访谈对象往往需要略作思考才继续作答。我的理解是,这即是当地人潜意识里对族群差异不敏感的体现,也是他们在面对外人提问时的本能反应。第三,镇上的苗族和汉族居民有各自的生活圈子。这些圈子正是施洞苗汉居民在社会交往中,表面“趋同”下的“相异”得以存在的主要社会空间。圈子的内涵可以理解为两族居民因经济水平、人力资本、文化资源等方面的不同而各自形成的具有保护性和团结功能的社会网络;其外延则表现为双方对对方的某些社会文化情境在行为上的不认同或不参与。在施洞的一天,镇领导和亲戚朋友聚到LSL家庆贺他光荣退休。晚饭前,LSL口中“最好的朋友”送来100元钱便告辞离开。朋友是镇上的汉人,年轻时和LSL长期共事,离开的理由是“我不会喝酒”。考虑到当地苗族聚会必喝酒,每喝必醉的习惯,我只能理解为,他的离开与其说是逃避喝酒,不如说是避免在当时的圈子和氛围中感到不适和尴尬。

因为实际诸多的不同,施洞苗汉两族居民倾向于选择在自己的生活圈子里“安全”地生活,可以说,这是一种超越了生理的精神安全。在这种安全的基础上,两族居民默契地维护着和谐共生的关系。至少在社会生活的表象中,他们把施洞想象成一个比族群更大的“共同体”,形成了当地不同民族“你中有我,我中有你”,在相异中共生的局面。

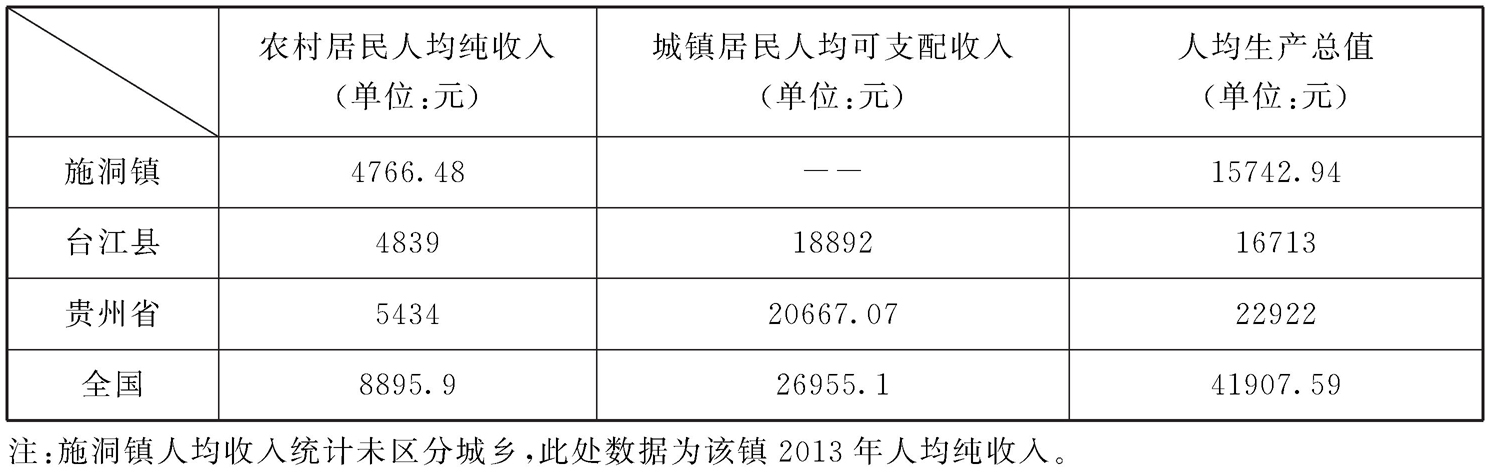

由于历史的原因,贵州苗族多居住在远离城镇的高山、峡谷等偏远地区,大多交通不便,生产力水平落后。从总体上而言,黔东南是贵州苗族自然条件相对较好的地区,但大山深处的苗族社区由于普遍缺乏工商业支持,很多地区仍然处于基本“靠天吃饭”的状态。在2012年公布的《国家扶贫开发工作重点县名单》中,台江位列贵州50个国家级贫困县之一。施洞是省级贫困乡镇,但在台江县境内,这里的经济发展水平仍处于全县8个乡镇前列。2013年,施洞人均纯收入为4766.48元,人均生产总值15742.94元,略低于台江县平均水平(表1.2)。

表1.2 2013年施洞镇人均收入、人均生产总值与台江、贵州和全国的比较[17]

传统苗族地区以农业生产为主,施洞也不例外。2013年,全镇地区生产总值3亿元,其中第一产业12925.8万元,第二产业7576.8万元,第三产业9568万元,比重为43∶25∶32。[18]2014年1月到5月,全镇农林牧渔业生产总值6663万元,在第一季度里,除水稻、洋芋等主要粮食作物外,种植油料293公顷,主要是花生和油菜籽。烟叶5公顷,主要是土烟。中草药材5公顷。蔬菜、食用菌356公顷。瓜果类61公顷,主要是西瓜和香瓜。其他为535公顷,主要是青饲料和绿肥。饲养猪6966头,牛4190头,其中耕牛3996头,羊769只,活家禽23220只,其中鸡13932只。肉类产量为猪113吨,牛22吨,羊4.3吨,禽肉12吨(其中鸡肉7吨),水产品66吨。[19]当地政府部门提供的数据描绘了一幅农业发展现状的全景地图,顺着这幅地图经纬交错的路线做近距离观察,可以发现施洞农业发展的两个问题:

第一,农业用地与城镇化发展的矛盾。按照施洞全镇面积104平方公里,总人口19980人计算,人口密度为192人/平方公里。施洞耕地有水田10480亩,旱田1587亩,人均6分地。在巴拉河村,平均每个村民能分到5分多地,由于家庭结构的不同,有些家庭分到的地还更少。巴拉河村的造船师傅,64岁的ZTR家有五个孩子,3.3分地。孩子上学时靠他一个人养活一家七口,粮食常常不够吃,到邻居家借米下锅是经常的事。即使这样少的耕地还在继续缩减。施洞现有城镇居民7295人,农村居民12685人,城镇化率36.5%,高于台江县平均水平[20],被贵州省列为全省30个重点建设的省级示范小城镇。这不仅意味着全镇更多的土地将被用于城镇化建设,现有耕地特别是镇中心的耕地也会被征用而失去耕作的功能。镇上的耕地主要分布在施洞大道西侧的山脚下和清水江对岸施秉县境内。现在,施洞一侧200多亩田地已经被政府以每亩2.6万元的价格征用。这些土地除了修建两条通往凯里和台江的公路,主要用于公共服务类基础设施建设和招商引资。陆续完工的综合集贸市场、综合医院、敬老院、社区服务中心、污水处理厂、小城镇外环路、市民广场、宜居花园小区、民族文化产业园、体育场、酒店、宾馆等城镇化标志性建设将彻底改变施洞的面貌。对于这一有关家乡未来的发展蓝图,当地居民心存疑虑。特别是对居住在镇区中心的人们而言,最直接的影响是,人们赖以生存的农副产品的获取方式将发生改变。“土地没了,我们这些农民就真正变成‘居民’了”,“没了地,以后吃什么?”这是在当地最常听到的感叹。除了对关系到切身利益的生活问题的担忧,感叹的背后还有对未来不确定的生存状态的焦虑。在这样一个以农业为支柱产业的小镇,离开土地,意味着离开传统的生活轨迹,习惯了慢节奏生活的施洞人也许还没有做好准备。

第二,土地撂荒增加与耕地减少的叠加。在耕地本身减少的情况下,农村土地的撂荒加剧了农业用地的紧张。在施洞镇中心,撂荒的耕地有被政府征用进行基础设施建设的可能,但在巴拉河这样城镇化尚无法触及的村寨,土地撂荒则会在相当长的时间里造成严重的资源浪费。全村136户人家现在大概只有50户还种地,350亩耕地有超过一半荒着,而山上的旱田几乎全部撂荒。宝贵的土地无人耕种,主要有两个原因。其一,务农的付出与收入的不成比例让年轻人不得不放弃农业生产,外出打工或学门手艺实现就地转移成了多数年轻村民的选择。大量青壮年劳动力离开土地,留下老人和小孩干不了重活,没法使用笨重的传统农具和机器犁田,再加上山上不便到达的旱田以及不时的干旱天气,村民对冷烂锈田、望天田及贫瘠土地无法转租耕种,造成撂荒,而转租耕种的也因为缺乏劳动力只是粗放耕作。其二,在巴拉河这个习惯了自给自足的村寨,种地是当地人获取粮食的主要途径,对留守的老年人而言,再困难地也是要种的。而越来越多的土地无人耕种,在前任村长JC看来,其实是个成本核算的问题。他给笔者算了一笔账:

我家有3亩多田,每年农忙时候,犁地、插秧、收割都需要请劳动力来帮忙。犁地插秧需要请五六个人干一天,加上种子、肥料的费用,大概需要2000多块。收割要请10个人干一天,大概花费1000块。另外,加上抗旱时的抽水、农药等费用,照看这3亩多地全年的成本在4000块左右。按亩产大米1200斤计算,我家一年可以产米4000斤左右,每斤1.5元,收入也就6000块。辛辛苦苦干一年也就挣2000块钱,太不划算。所以种那么多地也没有用。

在这种情况下,对村里留守的老人而言,粮食够吃就行,宁肯少种地也不花钱请人帮忙,虽迫于无奈,却是相对经济和明智的选择。每年农忙时,全村从外地赶回来给家里帮手的青壮年不过一两个,打工的子女主要通过寄钱回家帮父母补贴家用或雇人帮忙。按照JC的说法,“那些空出来的地,即使白给人种,人家还得看土质好不好,有时候倒贴钱买肥料也不一定请得到人”。

农业之外,施洞没有大型制造业和加工业,而是以自产自销式的家庭作坊为主。商业相对繁荣,但以销售日常生活用品和提供初级服务为主。根据镇政府的统计,截止到2014年上半年,全镇共有镇企业46户,主要是刺绣、银饰等微型企业,个体工商户923户,比此前新增59户,主要是小卖部、银饰店、刺绣店、服装店、理发店、药店、手机店、电脑店、摩托车店、小五金店、网吧、KTV、小旅馆等。[21]在修建中的人民路上,有一户名为“贵州施洞摄影创作基地、美术写生基地”的商家,“基地”有四层,专门为来施洞调研、采风、写生的外地游客、学生提供食宿服务,相对于镇上的小旅馆,这里提供的标间装修得相当豪华。当地秀美的自然风光和丰富的苗族传统文化每年都会吸引大量观光、采风者。可以预见的是,随着施洞城镇化进程的加快,这类更加接近城市标准的餐饮住宿综合体将会为当地有商业头脑和经济实力的村民打开新的思路。

施洞的商业主要集中在镇区中心,各村寨的日常生活基本自给自足,所以村里的商业主要以村民开设的小卖部为主。村民只是在有临时需要或赶场的时候才会到镇上进行商品交易。距离镇中心稍近的村民常常选择步行往返,省钱是一方面的考虑,落后的村寨联镇交通也是实情。地处清水江沿岸的施洞,航运传统可以追溯到明末,船舶上通凯里和黄平重安江,下通锦屏直至湖南洞庭湖。新中国成立后,现代公路的发展让施洞曾经发达的水上交通逐渐退到历史的背景中。2003年三板溪电站建成,省际航运彻底断绝,加之大部分私人运营的小型渡船被政府以存在安全隐患为由取缔,镇上现在只有少量渡船用于短途载人。施洞现有828县道和镇(镇远)台(台江)旅游公路从境内通过,镇中心西侧的外环路正在修建当中,在此基础上,政府规划将新修两条通往凯里和台江的公路。在政府的官方文件中,全镇所有的自然寨至2009年底已全部通车,实际情况则仅仅是“通”了而已。镇中心的道路维护还算良好,通村公路的情况却相当糟糕。特别是从镇政府至巴拉河村方向的公路,由于反复被沪昆高铁工地的载重卡车碾压,成了路面高低不平,不少路段甚至布满直径近一米的大坑的“丑路”。村民到镇上也并不方便,路虽通,但缺乏往来的客车。由于班次非常少,单程3元的客车很难满足村民的需要。搭载去村里送货或办事的顺风车是一个选择,不过搭上车只能靠运气。道路状况不佳将直接影响村寨人口流动、物资运输和农产品对外交易,2014年镇政府实施的两项重点工作便是改造村级公路和提高载人客车通达率,效果如何,现在不得而知。

之所以把贫困问题从经济发展情况中单拿出来分析,是因为施洞的贫困有着自己的特点。作为贵州省级贫困乡镇,施洞并没有整体陷入贫穷。尤其是镇上的居民,过着并不富足但却相对安逸的生活。这也许跟历史积淀下来的自信有关。地处清水江沿岸的施洞,历史上的航运传统曾使这里成为清水江流域最繁华的集市。镇上保存至今的光绪年间的两湖会馆以及民国时期“八大窨子屋”中的四座,[22]是当年码头经济繁荣的见证。在全县8个乡镇93个贫困村中,施洞占了10个,排在所有乡镇的第4位,而位于施洞之后两个乡的贫困村数量都是9个。施洞所有贫困村2013年农民人均纯收入是3624.5元,排在全县第二的位置。[23]在2014年台江县扶贫工作中,施洞是确保当年实现“减贫摘帽”[24]的3个乡镇之一。这样的政府工作目标,不仅反映了施洞在台江的特殊地位,也从侧面看出当地开展脱贫工作相对较小的难度。虽然整体上呈现出“比上不足,比下有余”的局面,但从社会局部观察,一方面,施洞缺乏公共设施建设的财政支付能力,公路的修建和改造、学校的修缮主要依靠上级政府拨付的扶贫款项和来自社会的资助。另一方面,在社会转型期生计方式转变的牵引下,施洞的贫富差距有拉大的趋势。2013年末,施洞镇共有贫困人口1328户,5300人,贫困发生率为28.1%。按照农民人均纯收入进行分类,施洞21个村(居)大致分为4个梯队。第一梯队:塘坝、街上、居委,6000-9520元;第二梯队:白枝坪、芳寨、偏寨,5500-6000元;第三梯队:巴拉河、小河、旧州、八梗、平兆,4260-5000元;第四梯队:10个贫困村,2600-4260元。[25]可以看到,施洞居民的经济收入存在较大的镇村差异,最富裕的镇中心地区的居民收入比贫困村居民高出很多。另外,根据4个梯队的收入水平区间,要获得全镇农民人均纯收入4766.48元的平均值,说明处于该平均值以下的低收入人群占了大多数。

有研究者认为,能力贫困是现阶段农村贫困的重要影响因素。能力贫困表现在多个方面,其中很重要的一个方面是贫困家庭的劳动力很少能够被配置到非农就业领域,而非农就业收入比重具有显著减少贫困发生风险的作用。[26]能力贫困会造成收入低下,收入来源狭窄,而在农村地区,收入水平往往直接决定贫困的发生。在一项对贵州农村贫困状况的研究中[27],研究者将贵州非农就业人数占农村劳动力的比重与贫困发生率、贫困深度、贫困强度进行相关分析,并与2001-2012年贵州农民人均收入构成进行比对,发现十来年间,农民的工资性收入所占比重逐年上升,说明进城务工成为增加农民收入越来越重要的途径,为缓解农村贫困状况提供了机会。以上结论与施洞的实际情况相吻合,非农就业如就地转移、进城务工或经商,是当地人摆脱贫困几乎唯一的选择,同时也是贫富分化的主要来源。

图1.8 巴拉河村的小卖部

像巴拉河村这样的传统苗族村寨,农业生产曾经是村民最主要的谋生手段,自给自足的传统加之相当低的初级农产品价格,村民几乎不可能因粮食交易而致富。另外,除了丧失劳动力或土地,突然致贫的几率也很小,因此村民中的贫富差距并不大。缺乏分化和比较,人们对贫穷的感受并不那么深刻,离开土地外出谋生的愿望也没有那么强烈。这样的传统正随整体社会转型的加速而发生变化。村民习惯自己种粮食蔬菜,平日里,除了把多余的大米拿到镇上出售换些零花钱,几乎没有其他收入。加上再生产需要资金投入,一年下来大部分家庭能够保持收支平衡已经不易,更不用说有像样的存款。随着越来越多的现代生活用品进入村民的视野,用低微的农业收入交换这些高附加值的工业产品,显然处于非常不利的地位。观察村里的家电配置情况,已经有家庭购买了饮水机、消毒柜、电磁炉、微波炉、热水器等城市特征明显的电器。如果没有家庭成员的非农就业收入,很难想象他们是如何完成这个“不可能完成的任务”的。在巴拉河村,渴望摆脱贫困的村民主要有三种非农就业的渠道。前两种是留在村里实现就地转移,主要有两种情况,一是经商。村子里有两家小卖部。一家在村口,一家在从渡口进村的斜坡上,主要出售饮料、啤酒、零食等基本副食品,最畅销的是廉价的零食,消费者主要是放假回家的学生和与老人住在一起的幼童。村口小卖部的男主人十几年前在外地打工,开小卖部的本钱是打工挣的。另一家由70岁的ZJJ经营,启动资金一部分来自退休前做教师的工资积蓄,一部分则由在凯里打工的子女资助。二是出卖手艺。之前提到的村里的造船师傅ZTR,由于家里缺乏耕地,年轻时从父亲那里学来的造船、开船、造房子等手艺成了家人不挨饿的保障。这是我第一次在河边遇到ZTR时的对话:

“听LSL伯伯说,您会造船、开船,还会造房子?”

呵呵,以前家里五个娃娃都靠我一个人养活,不学点手艺不得行啊。我以前开汽船技术是全村最好的。开船比开车难,在水上看不到水下的情况,还没得刹车,但是我晚上开船也不用开灯,哪里要拐弯,哪里有暗礁我都清楚,看一下两边的山就晓得位置在哪里。1995年,镇里头发了个“水上安全航行十二年”的奖状给我。房子修得不多,现在老了也干不动了。施洞街上那个苗族博物馆的围墙是我立的。

“请您造船的人多吗?”

多啊,附近好多村寨都会请我去打龙船(当地汉语方言,意为造龙舟),每年都要打,光去年就打了3条,到现在为止已经打了77条船(包括独木龙舟和汽船,笔者注)。省博物馆还请我打了两个独木舟龙头,一个红色,一个天蓝色,放在贵阳搞展览。

“您现在造的是什么船?要造多长时间,能挣多少钱?”

这个是汽船(木质船身,船尾安装柴油机作为动力,笔者注),大概需要十五六天,工钱每天150元。

“那独木龙舟呢?”

龙舟比较贵,一般船身和龙头包干两万二。打龙舟比较费事,我要请两个徒弟帮忙,每天给一个人150元工钱,一共要造40多天,我自己可以得8000-9000元。一般每年9月间开始打,主要是交秋后打完谷子农闲了,就可以做活路(当地汉语方言,意为干活,一般指体力劳动)打船了。

图1.9 ZTR在造船

第三种非农就业渠道是外出务工。与其他村民相比,小卖部和ZTR已经在农业生产之外多出了收入渠道,但他们的创收局限在以巴拉河村为圆心的生活半径之内。本地经济发展水平低,消费能力有限的现实注定了他们增收渠道的狭窄。因此,对绝大多数村民们而言,外出打工才是增加收入最现实的途径。在巴拉河村,每户家庭都有成员有过打工的经历。村里很难见到20到40岁的村民,他们几乎无一例外的在外谋生,甚至有50来岁的村民仍然打工未回。干妈邻居家的孩子都在外地打工,老人去世后祖屋就成了空宅。

在施洞镇,贫富分化比巴拉河村更为明显。镇上如今纯做农活的家庭已经不多,要么老人在家做点轻松的农活,孩子外出打工,要么自己有手艺加工银饰或制作刺绣,要么在街上开店经商。制作刺绣和加工银饰的居民是镇上主要的手艺人,他们中的一部分自己经营店铺,同时扮演着商人的角色。刺绣和银饰是苗族传统服饰必不可少的组成部分,也是苗族地区重要的旅游商品,掌握这两门手艺的人自然比其他居民多了条财产性收入渠道。街上村南边的塘龙寨是镇上手艺人聚集因此也是镇上最富裕的一个寨子,全部72户居民中,55户“打银子”(当地汉语方言,意为加工银饰),其余的做刺绣,“其他村的钱都流到这里了”。可观的收入吸引了此前外出务工的村民,很多年轻人重新回到村里学习打银子。对他们而言,回归意味着相对于城里更低的生活成本,同时也可能获得比打工更高的收入。更重要的是,从“受雇”变为“自雇”的可能性,让他们不再看人脸色做事,从而摆脱出卖体力、低人一等的尴尬境地。

除了打工、经商、学一门手艺,“工作”是另一个重要的非农收入来源。对当地人而言,“工作”特指国家体制内的工作,包括镇政府的公务员和中小学教师。虽然有镇里人在城市的大企业工作且收入不低,但在人们的传统观念中,“吃公家饭”收入稳定,不用“靠天吃饭”才是衡量“正经”工作的重要指标。因此,当问及希望子女以后做什么时,大部分人的回答不是公务员就是教师,这是中国绝大多数农村地区根深蒂固的思想。站在当地人的角度思考,这又是不难理解的。第一,“靠天吃饭”意味着不稳定,不稳定的收入必然无法支撑村民向上发展的空间,从这个意义上讲,收入不稳定是导致贫困的另一个重要因素。第二,在当地人看来,公务员和教师受教育程度高,会说普通话,与外地人交流没有障碍,这些都是获得上升空间的个人资本。第三,更重要的是,与打工和经商相比,工资收入或许不高,但体制内的工作特别是公务员工作所带来的人脉资源和社会地位,在当地的社会语境中是其他行业无法比拟的。按照当地人的标准,LSL有一份相当好的工作。他是镇文化中心站前任站长,有正式编制。另外,他家还是“旅游定点接待户”,虽然镇里不少人家也有这个称号,但因为工作的关系,LSL经常负责接待来镇里进行文化考察的上级政府官员,与普通的“接待户”家庭相比,LSL认识“上面的人”,“办事更方便”。下面是对LSL家的观察记录:

施洞老街沿清水江岸而建,南北走向。街上以前都是木结构的苗族传统民居,在1981年的一场大火中焚毁殆尽。居民自己出资加上政府补助重新盖了砖瓦结构的两层楼房,总造价10万元左右。LSL家的房子一楼由政府资助修建,二楼由自己出资。门厅四面墙上挂满了接待访客和在外地旅游的照片,除门厅、堂屋、厨房、厕所、院坝之外,另有6间卧室。家里养有1头猪、8只鸡、4只鸭、2只鹅、2只画眉和2只竹鸡。画眉和竹鸡用于观赏,画眉一只1000元。家里的电器包括8台电视、2台冰箱、2台冰柜(购买这么多冰箱和冰柜的原因是,LSL退休前接待工作非常多,几乎每天都有人来家里吃饭,大量的剩饭剩菜需要储藏)、3台电脑(自己、小儿子、大孙子各一台)、1台Epson打印机,4台卡片相机,3台DV。购买相机和DV是工作需要,但都是花的自己的钱。按LSL的说法,“公家也买了机器,我不愿意用,用坏了麻烦,还不如自己买。”2007年,LSL买了辆面包车给儿子拉货用,前后换了三辆。现在家里有两辆汽车,一辆是和二儿子共同出资购买的江淮货车,给二儿子跑物流用。一辆是两年前自己给小儿子买的比亚迪轿车。“收音机、录音机、电视、电脑、汽车,这些东西我都是全镇最先有的,”LSL喜欢这样总结。

图1.10 LSL的房间(https://www.xing528.com)

有体制内的背景,LSL可以为经商和有手艺的家人提供其他居民所缺乏的社会资源,这样一种互相促进的网络自然能帮助拓宽家庭收入来源,也正因为如此,LSL家的经济条件在所住的芳寨村处于上游水平。

LSL的邻居,LYZ家的情况却正好相反,一墙之隔的两户家庭是施洞镇贫富分化最有代表性的写照。LYZ在凯里学院念大二,有一个弟弟,一个妹妹。因父母打工在上海出生长大的堂妹,今年转学回台江读初中,放假也住在LYZ家。LYZ的母亲不大会讲汉话,在镇上做环卫工人,父亲身体不好,只能做些简单的农活。LYZ家的住房也是1981年火灾后重建的砖瓦房,外墙红砖裸露,室内没有任何装修。家里有一台电视机,是去年因为用了十多年的第一台电视机坏掉后才不得不更换的。由于经济困难,家里无力购买关乎当地苗族女性“面子”的苗族盛装。为了补贴家用,LYZ的弟弟已经辍学外出打工,而姐妹俩念书的费用是一位浙江商人资助的。家庭人口规模较大但缺乏青壮年劳动力,没有经济头脑和必要的社会资源,LYZ家丧失了绝大部分通过非农就业增加收入的可能性,贫困的结果是显而易见的,这也是当地1328户贫困家庭中普遍存在的问题。在当地政府发布的“减贫摘帽”工作方案中,要在2016年前完成作为农民人均纯收入第二梯队的白枝坪、芳寨、偏寨等村寨贫困发生率为0的目标,其关键是解决这些盘根错节的问题。

在施洞镇所有家庭中,根据家庭成员的民族构成,这些家庭可以分为五个主要类型:

(1)绝大部分世代居住于此的苗族家庭。这一类家庭的成员主要是当地土生土长的苗族人,大部分属于同一苗族支系[28],也有因族际通婚来到施洞的其他支系的苗族人。LSL家是这一类家庭的代表。

(2)家庭成员有因祖上从外地迁居于此,在与苗族家庭成员及当地其他苗族人长期共同生活中完全“苗化”的汉人。准确地说,这些人已经不能视为汉族,其民族身份早已被认定为苗族。这类家庭如干爹家,干爹祖上是从江西迁徙而来的汉人,是巴拉河村最早的居民,至今已经八代,早已经“苗化”。

(3)举家在外打工多年,近几年迁回本地定居的土著苗族家庭,如JJL家。这类家庭通常有子女出生在打工所在地,以人数少、结构简单的核心家庭为主要单位,核心家庭以外的亲属并未随其在外长期居住。这类家庭在当地属于少数,因其具有一定的特殊性而单独列出。

以上三类家庭是施洞苗族传统文化的持有人,虽然与汉文化的接触程度不同,但由于血缘和种族的关系,他们是施洞苗族传统文化的代表。

(4)本地苗族人在外打工时与外地汉族人通婚后返回施洞定居的苗汉混合家庭。巴拉河村那位在试图融入当地生活和文化的江西女人J姐是这类家庭的一员。作为“他族”,汉族家庭成员带来了不同的文化,同时因其他家庭成员都是苗族而不可避免地面临被“苗化”的过程。在这类家庭中,不同民族的家庭成员因文化的碰撞和融合而呈现出一种张力。

(5)因在当地经商而从江西、湖南等地迁居于此的汉族家庭,街上村大部分住户都属于这类家庭,这些家庭或长住或短住,是外来文化的代表。对于文化的碰撞和融合,他们同样身处其中。我经常去串门聊天的明江旅社老板ZXH是这类居民的代表。

值得一提的是,除了以上五种主要家庭类型,施洞还有一个比较特殊的存在。前面提到的苗族女企业家AH,因五年前来施洞旅游被当地漫山身着苗族银饰的苗家女和村寨里捶布的声音吸引,卖掉名下所有的公司在施洞筹建“苗学研究院”,专心研究苗族文化。AH将自己定义为苗族文化信息的收集者,而不是研究者,她希望通过民间资本的注入,吸引本地和外地学者调研学习当地苗族文化,走以研究带动文化保护的路子。作为一个外来者,AH在筹建过程中不得不面对与镇政府的博弈、与村民的矛盾,以致遭受村民的蓄意破坏。同时,AH常年居住在施洞,深入当地村民的生活,收集记录民间文化是她日常生活重要的组成部分,这里已经成为她事实上的第二故乡,这样的经历又让她获得了一种准当地人的身份。这种既身处其中,又游离其外的双重身份和经历,使从她的角度观察施洞社会文化现象有着特殊的意义。

在家庭规模上,传统苗族家庭以两代、三代同堂居多。苗族人历来有“树大分丫,人大分家”的习俗,子女成年建立自己的家庭后,多与父母分居,也有因无力自行建房而继续与父母同住的。但如果父母年老不能单独生活或家里只有独子,即使成家,儿子一般也留在父母身边。如果有兄弟多人,幼子一般与父母同住。新中国成立以后,由于所有制结构、农村经济运行方式的改变,以及计划生育政策的实施,苗族家庭趋向小型化,核心家庭成为主要的家庭类型,三代以上的扩大家庭逐渐减少。仅就家庭规模而言,这一趋势与施洞的情况相符。但由于青壮年夫妻多双双外出打工,往往把未成年子女留给自己年迈的父母,施洞最常见的家庭情境便是老人和小孩各自守着完全不一样的世界相依为命,形成一种特殊的“断层家庭”现象。深入施洞家庭的日常生活,可以观察到当地家庭结构的更多特征。第一,家庭中坚力量的流失。以巴拉河村为例,全村644人,目前在村的不到300人,主要是老人和小孩。外出务工的村民主要年龄段在20岁到40岁之间。更早出去打工的村民因为年龄老化被自然淘汰,陆续返乡,目前50多岁还在外打工的大概有10来人。去年有一批十六七岁高中没毕业的年轻人辍学外出,寻找生计。在农业生产仅能保持基本温饱的情况下,打工收入确实为留守的家人提供了宝贵的经济支持。然而,对家庭而言,缺少重要的青壮年劳动力,既要照看农田又要照顾孙辈的老人常常力不从心,特别是在面对突发情况时,缺乏必要的危机处理能力。最近几年贵州不少有几百年历史的苗寨毁于火灾,很多时候过失仅仅是直接的导火索,实际情况是让留守的老老小小采取应急补救措施,未免有些强人所难。对当地社会发展来说,流失的不仅是主要劳动力,还有更多有知识、有技能的社会精英。这部分人的离开使当地损失了“最有价值的人力资源”,造成“田地撂荒、大量的断层家庭与留守儿女以及积极上进的生存心态的丧失等严重的社会问题,致使农村的发展恶性循环,城乡距离进一步拉大”。[29]

第二,下一代人口结构失衡,最主要的表现在于男女比例失调,男孩明显多于女孩。在当地发现一个很有意思的现象,不管在施洞镇还是巴拉河村,许多公共场所显眼的地方都会有当地计生办张贴的海报或直接涂写在墙上的标语,内容多是“男孩女孩一样强,长大都能做栋梁”“消除性别歧视,促进社会和谐”之类的宣传口号。当问及本地是否有重男轻女的习俗,村民们的回答往往是否定的,“政府部门一把抓,以为哪里的情况都一样,我们这里男女都一样”。而实际情况却并非如此。镇上的情况要好一些,在巴拉河村,绝大多数家庭都有两个以上子女,其中男孩往往是最小的一个,有一户家庭甚至有7个姐姐和1个弟弟。这种锲而不舍的努力虽然是一个极端的表现,但却反映了当地“养儿防老”的传统。对男性后代孜孜不倦的追求形塑了当地人的生育观,由此产生的明显的性别偏好是中国大多数农村地区的普遍现象,是历史、社会和个体多种合力的结果。虽然不能完全归咎于家庭本身,但因此产生的较大的人口规模,让这些家庭在摆脱贫困的努力中面临巨大的人口压力。

图1.11 巴拉河村的宣传标语

第三,家庭教育的缺失。传统苗族家庭十分重视对下一代的教育,父母在子女成长的过程中,扮演着重要的教育者角色。从很小开始,父母或家中长辈就给幼儿讲述本民族的民间传说和历史故事。当子女懂事后,父母便教给他们生产技能和为人处世的道理。父亲对儿子的教导相对较多,而女儿的教育则主要由母亲承担。断层家庭现象的出现改变了传统的家庭教育模式。由于大多数留守儿童与祖父母居住在一起,他们的学前教育便由老人承担。问题在于:首先,当地60岁以上的老人属于被“文革”彻底洗脑的一代,“破四旧”已经瓦解了他们的传统经验,曾经在幼儿教育中起到重要作用的民族记忆和传统知识在这个群体中已经陷于沉默。其次,老人的平均受教育程度普遍较低,缺乏吸引小孩的“老故事”,“新的又不会”。再次,除了孙辈,老人还得照看儿女外出打工留下的田地,本身自顾不暇,对孙辈的照顾也就更多地局限于吃饱穿暖,而教育往往能省则省。施洞镇特别是村寨里的学龄前儿童因此基本处于“放养”式的成长状态,“当地农村打工群体的幼儿教育已经陷入极度危机中”。

受教育程度低是能力贫困的另一个重要表现形式。低水平的受教育程度源于因经济困难而导致的低下的支付能力,无法接受良好的教育反过来阻塞了家庭非农收入来源,在贫困家庭中形成恶性循环,影响了他们脱贫的机会。“初中不毕业,打工不合格”,这是当地农村流行的一句话。很明显,当地人清楚地了解受教育程度是劳动力市场中重要的人力资本,务工人员的学历教育水平往往决定了他们工作的性质和薪水的高低。正因为如此,不管是为了提升外出务工时的人力资本,还是谋求“正经”工作中的个人发展资本,当地人非常重视下一代的教育问题。当被问及对子女有什么期望时,“考上大学”“找份好工作”几乎是所有被采访者一致的答案。

在施洞,对教育的重视表现在对教育的投入上。对个体而言,传统的苗族女性很小就需要学习掌握刺绣、剪纸等手工技艺,但为了不影响上学,即使可以帮忙补贴家用,一些较贫困的家庭也不让女孩把时间花在手工活上,更不用说让男孩参加既费时又费力的田间劳作。在公共教育方面,施洞现代国民教育始于清末,据《台拱文献纪要》记载,清光绪三十二年(1906年)同知(即县长)施锡恩设初等小学一校,借施洞楚军忠义祠为校舍,第二年添设高等,得名区立两等小学校。民国八年(1919年),高等生毕业一期,初等生毕业二期。民国二十一年(1932年)春,学校更名为台拱第二两级小学校,民国三十年(1941年)春,复更名为台江县友助镇中心小学校。新中国成立后,更名为施洞小学。当地还曾设立女子学校,名为施洞区立国民女校,创建于民国五年(1916年),因战争、灾荒、火灾等原因停得多,办得少,到民国二十五年(1936年)停办。[30]施洞中学始建于1956年,是台江县继台江民族中学之后创办的一所中学,1972年9月设立高中部,至1984年停办,现仍只设初中部。

图1.12 施洞小学教学楼

施洞现有施洞中学、施洞小学和施洞幼儿园各一所。台江县其他乡镇中学已经停办,在全县重点打造的三所中学中,施洞中学是唯一保留的乡镇中学。全校占地面积24000多平方米,三个年级共有学生603人,其中女生298人,男生305人,98%以上为苗族。初一年级210人,初二269人,初三124人。教职工48人,46人为教师,苗族15-18人,其余为汉族和侗族,本镇老师有8人,还有一名来自吉林的苗族老师。施洞小学现有学生931人,男生比例为55%。教职工63人,教师53人,教职工90%以上是苗族,其余为汉族。施洞中学和施洞小学的教学设施较为完备,建有标准篮球场、200米塑胶跑道以及铺有塑料草坪的足球场,在周边典型的农村环境中显得十分特别,常有镇上的居民来此散步、锻炼。学校的硬件修缮和软件更新主要得益于上级政府的扶贫款项和社会资助,施洞中学刚接收了江苏一家出版社捐赠的4700册图书。一部分在台江和凯里打工的父母会接子女到县里或市里的学校念书,一来便于照顾,二来接受更好的教育。对于多数施洞家庭而言,最普遍也是最经济的选择是将孩子留在家乡就近上学。从施洞中学毕业,到县里唯一的高中——台江民族中学念书,争取从民中考上大学,这是当地大部分家长为子女的考学生涯设计的最优路径。虽然对下一代的教育足够重视,全国城乡免费义务教育的实施也降低了接受初等到初级中等教育的门槛,但应该看到的是,在社会分工日益精细的城市劳动力市场,义务教育已经难以满足不断提升的劳动力素质要求,高级中等教育和高等教育的收费水平也在逐渐提高,诸多合力造成相当一部分非农就业领域的进入门槛水涨船高,“农村贫困人口仍将继续面临来自教育和劳动力市场的双重排斥”[31]。施洞居民将现代教育作为摆脱贫困状况、改善生活质量、提高社会地位的渠道的希望,正经受着时间和现实的考验。

[1] 这是一首台江地区较为流行的苗族飞歌,引自张少华.方旎苗俗[M].北京:中国文联出版社,2010:144.

[2] “刮刮井”位于施洞镇街上村与芳寨村交界处烟草站背后的山坡下,井上方生有一棵白蜡树,高约20米。井水很浅,用盆舀水时常常刮到井底的石头,由于长年累月地取水,井底布满了勺状痕迹,因此而得名。井水清凉绵甜,烧开后少有水垢,通自来水前,是镇上最重要的水源,居民们常年在此排队取水。曾有头脑精明者挑水卖给来镇上赶集的村民,两分钱一瓢,一角钱管饱。现在仍有很多人家来这里取水饮用。

[3] 施洞苗族妇女的发髻盘于头顶,拢以木梳,一般会有一束可以拿下来的长发,由自己以前的头发做成。将长发和现在的头发挽在一起,发髻显得大,方便而且好看。年轻人不再有类似的发髻。

[4] 踩鼓场是苗族村寨主要的公共场所,是村民们社交集会,举行重大节庆、仪式的地方。有经济能力的村寨一般都会修建自己的踩鼓场。

[5] 芮德菲尔德.农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释[M].王莹,译.北京:中国社会科学出版社,2013:9-10.

[6] 目前可见的关于台江县地理位置等基本信息的不同版本存在少许出入,此处使用的数据引自台江县人民政府门户网站,见http://www.gztaijiang.gov.cn/pages/neiye.aspxfenlei=872。

[7] 卢勋,等.中国少数民族现状与发展调查研究丛书——台江县:苗族卷[M].北京:民族出版社,1999:205.

[8] 施洞镇林业站提供。

[9] 转引自熊克武.台江苗族历史文化(干部读本)[M].北京:中国文化出版社,2010:13-14.

[10] 贵州省台江县志编纂委员会.台江县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1994:42.

[11] 台江县史志办提供。

[12] 石朝江,石莉.战争与苗族[M].北京:光明日报出版社,2010:自序1.

[13] 转引自石朝江.苗学通论[M].贵阳:贵州民族出版社,2008:82.

[14] 同上,186.

[15] 苗族部落联盟由若干个“江略”(氏族)组成,是早期苗族最高一级的社会组织形式。“十江方”即为由十个江略组成的“方”部落联盟,“九江黎”为由九个江略组成的“黎”部落联盟。

[16] 台江县史志办提供。

[17] 施洞镇人民政府党政办公室.施洞镇2014年扶贫攻坚“减贫摘帽”工作实施方案[2014-02-19];台江县统计局.2013年台江县国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].中国台江门户网[2014-05-13].http://www.gztaijiang.gov.cn/pages/neiye.aspx?fenlei=591;贵州省统计局.2013年贵州省国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].贵州省人民政府门户网站[2015-07-03]. http://www.gzgov.gov.cn/xxgk/jbxxgk/sjgz/tjgb/201507/t20150703_302706.html;中华人民共和国国家统计局.年度数据(2013年)[EB/OL].国家统计局网站.http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd.

[18] 施洞镇人民政府党政办公室.施洞镇2014年扶贫攻坚“减贫摘帽”工作实施方案[2014-02-19].

[19] 镇政府农服办提供。

[20] 镇政府农服办提供。

[21] 镇政府统计办提供。

[22] 窨子屋是湘黔赣地区的传统民居建筑,多是殷实人家所修的宅院。窨子屋多为内外两层的封闭式结构,外层由封火山墙环绕,防火防盗,内层为木结构住宅楼,冬暖夏凉。施洞的“八大窨子屋”是民国时期施洞镇区的张伯修、肖炳芝、杨秀坤、张泽芝、杨仕章、秦正光、陈子文、蒋明章八大地主修建的宅邸。

[23] 此处数据和排名根据台江县人民政府公布的《贫困村名单》计算。台江县人民政府.贫困村名单[EB/OL].中国台江门户网[2014-07-01]. http://www.gztaijiang.gov.cn/pages/show.aspxid=723.

[24] “减贫摘帽”是贵州开展扶贫工作较为流行的一项政策,也是当地对扶贫工作形象化的代称。“减贫”意为减少贫困户,“摘帽”意为摘掉贫困村、贫困乡镇、贫困县的帽子。

[25] 施洞镇人民政府党政办公室.施洞镇2014年扶贫攻坚“减贫摘帽”工作实施方案[2014-02-19].

[26] 陈光金.中国农村贫困的程度、特征与影响因素分析[J].中国农村经济,2008(9):25.

[27] 侯石安,谢玲.贵州农村贫困程度及其影响因素分析——基于2001-2012年贵州农村FGT贫困指数的多维测度[J].贵州社会科学,2014(7).

[28] 苗族内部各支系情况复杂,以语言进行区分,主要分为东部、中部、西部三个大的方言区,施洞所在的黔东南地区属于中部方言区。而施洞所属的台江县,按照服饰进行细分,又可分为方南、方旎、方纠、方翁、方黎、方白、方秀、翁芒、后哨九个服饰区,施洞苗族属于方南服饰区支系。

[29] 尤游.大众传媒在农村社区的角色变迁——湘中S村的个案阐释[M].上海交通大学出版社,2011:34.

[30] 李茂林.施洞小学校史[EB/OL].(2007-04-26)[2016-01-03].http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ce42fb00100098d.html;李茂林.施洞区立国民女子学校[EB/OL].(2007-04-26)[2016-01-03]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ce42fb00100098h.html.

[31] 陈光金.中国农村贫困的程度、特征与影响因素分析[J].中国农村经济,2008(9):25.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。