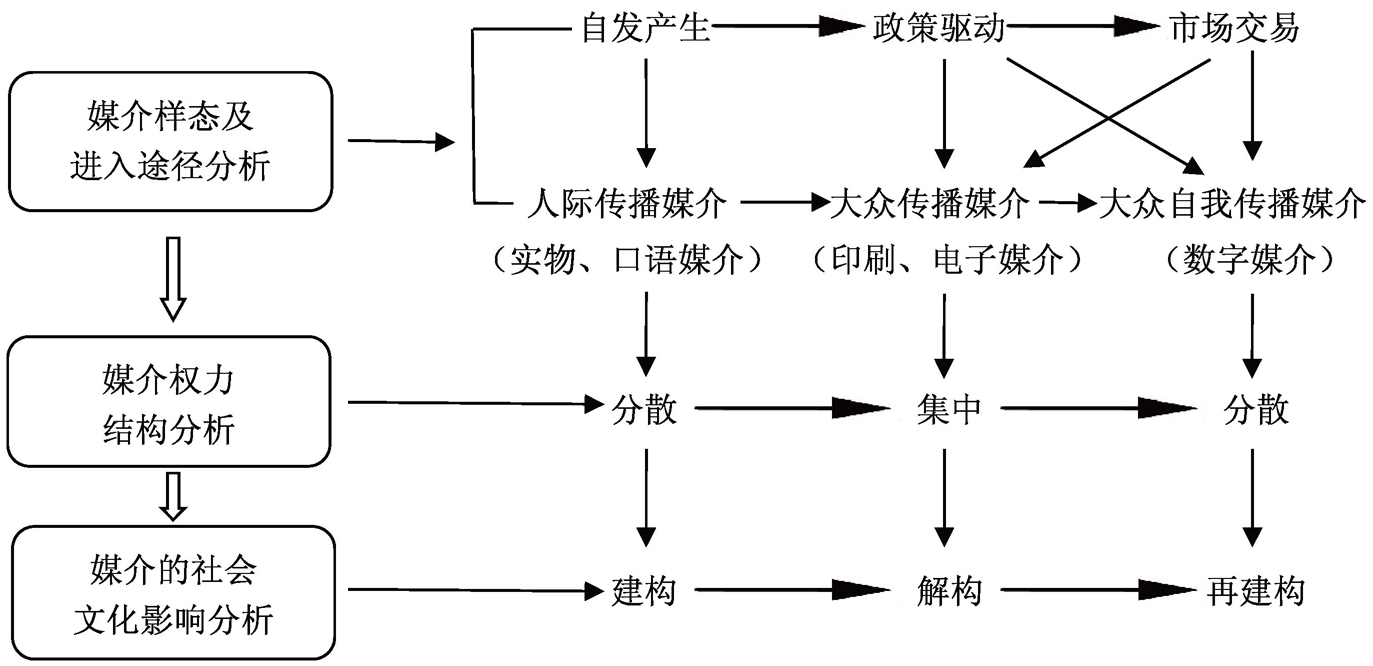

麦克卢汉将人类社会的发展过程分为部落化、非部落化、重新部落化三个阶段,分别对应口头传播、文字印刷传播、电子传播三种传播形式,以此来说明信息和权力的非集中化趋势。麦克卢汉对媒介演化的分期主要基于媒介介质的不同属性,但他并没有明确区分广播、电影、电视的电子属性和互联网的数字属性。从施洞的媒介发展历程来看,在现代媒介出现之前,当地民众经常使用的也不仅仅是口语媒介。为了说明调查点的实际情况,同时体现媒介演进的递进关系,本研究借鉴卡斯特“大众自我传播”的概念,将施洞媒介演进过程分为人际传播媒介(实物、口语媒介)、大众传播媒介(印刷、电子媒介)、大众自我传播媒介(数字媒介)三个阶段,分别对应媒介权力结构分散——集中——分散的过程,在这一过程中,媒介与文化呈现为从建构到解构到再建构的关系。本研究的研究思路和理论分析框架可用图0.1说明:

图0.1 理论分析框架

依据这一理论分析框架,本研究沿着施洞媒介演化的历程,考察不同样态的媒介如何进入这一地区,呈现出什么样的权力结构,对当地的社会文化产生什么样的影响。

本研究调查点的媒介与少数民族社会文化的关系虽然对有类似经历的少数民族社区具有一般性的意义,但因其所产生的特定的社会文化语境,一些用以描述和解释调查点文化现象的概念在其约定俗成的意义之外还具有特殊的本地意义,甚至于这些概念如果脱离了调查点的特定语境将表现出不同的内涵和外延,所以在这里对本研究涉及的主要概念的含义和适用范围进行解释和厘清。

数字媒介:以二进制数的形式记录、编制的内容,以及存储、传输、显示这些内容的设备,主要表现为数字化的文字、声音、图形、图像、视频影像等信息载体以及数字电视、电脑、手机、平板电脑等接收终端。田野调查发现,用手机或电脑上网、玩游戏是当地人最为熟悉的与数字媒介相关的媒介使用活动。当被问及有关数字媒介的问题时,互联网、手机、电脑也是当地人最常见的回答。同时,在媒介使用过程中,他们对内容的生成方式和传输机制的理解超越了普通人的需求范围,他们更关心的是直观的内容和设备本身,这样的诉求特别是在当地人的媒介使用行为中是不难被理解的。本研究使用数字媒介这一概念主要是为了与广播、电影、电视等利用电子技术进行信息传播的媒介相区分,而在论及调查点的日常生活时,主要指电脑、手机等当地人用以连接互联网的设备。因此,本研究将互联网、网络媒介、数字媒介并行使用,不是有意混淆概念之间的区别,而是出于调查点社会生活现实的考虑和行文的方便。

现代媒介:与数字媒介相比,现代媒介并不是一个专用术语,而是较为宽泛的常用概念。本研究对现代媒介这一概念的使用,主要基于以下几个方面的考虑:第一,在媒介技术层面,主要指以报纸为代表的印刷媒介,以广播、电影、电视为代表的电子媒介以及以互联网为代表的数字媒介,区别于之前出现的较为原始的口语和实物传播媒介;第二,在传播机制层面,主要指本研究所使用的“人际传播、大众传播、大众自我传播”分类中后两种传播机制,以此与由“部落化”时期所界定的原始人际传播相区分;第三,从少数民族乡村媒介发展历程的角度,主要指新中国成立以后随国家权力进入这些地区,并在当地社会现代化进程中扮演着重要角色的一类现代要素;第四,本研究无意将当前共存于少数民族乡村的各种媒介割裂而仅仅把数字媒介作为一个静止的观察对象。与此相反,研究希望在由“现代”这样一个更为宏观的称谓所指代的社会与媒介发展背景下,对调查点的传播行为和文化实践展开微观的分析。这是符合当地社会文化现实的选择,也是出于增加命题普适性意义的考虑。因此,本研究在使用现代媒介这一概念时,强调的是当代传播语境下,不同媒介的共存状态以及媒介发展的动态过程,既是对现状的描述,也是对未来的前瞻。

数字鸿沟:指由于数字时代信息通讯技术(ICT)及工具在拥有和使用上的区别而造成的信息占有的贫富差距。在本研究中,数字鸿沟不仅存在于调查点与城市之间,在调查点当地,这一鸿沟还存在于不同年龄、不同学历、不同区域之间,这是调查点传播实践最大的现实。对媒介技术的熟悉程度、媒介的使用习惯、现代科技知识、家庭经济水平构成了施洞多个层面的数字鸿沟。

文化变迁:由于文化本身的复杂性和多样性,以及各个领域研究角度的不同,学者们对文化的理解也各有所见。英国文化人类学奠基人爱德华·泰勒(Edward Burnett Tylor)给文化下的定义是:“文化,或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”[70]我国著名民族学家、人类学家林耀华先生认为:“文化是人们在体力劳动和脑力劳动过程中所创造出来的一切财富,包括物质文化和精神文化,以及人们所具有的各种生产技能、社会经验、知识、风俗习惯等。”[71]从这些定义中可以总结出文化的一些基本特征,如社会性、民族性、复合性、日常性、后天习得性,等等。可以说,文化不可能与人类社会其他方面脱离联系,社会的变迁往往伴随着文化的变迁,美国学者克莱德·伍兹(Clyde M.Woods)认为,“文化变迁和社会变迁都是同一过程的重要部分,但在必要的时候,在概念上也可以区分,倘若文化可以理解为生活上的多种规则,社会就是指遵循这些规则的人们的有组织的聚合体”。[72]本研究是基于当前传播语境对调查点的苗族文化生存状态的考察,其所处的时代背景是中国社会的整体转型以及新兴媒介的飞速涌现,苗族文化的变迁必然与当地社会结构、经济结构、生产生活方式的变化有紧密的联系。脱离了这样的社会语境来讨论文化变迁现象,既不符合实际,也缺乏可信度。此外,虽然施洞除苗汉两族之外还有部分其他民族的居民,但因在苗族传统文化变迁的过程中发挥主要作用,同时也是作为媒介承载的主要内容的异质文化来自汉族,本研究主要考察汉文化对苗族传统文化的影响。

社区(community):社区是一个重要的社会学概念,最早由德国社会学家斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tönnies)提出。与文化一样,此后的学者们给社区下的定义也是纷繁复杂,但对于构成社区的基本要素的理解基本上是一致的,“一般地说,是指以一定地域为基础的社会生活共同体,其内涵包括了相互联系的三个方面:第一,社区是一定的地理区域空间,人们在这个空间共同生活;第二,社区是一个社会关系网络,它的形成基于人们共同生活中的社会互动;第三,社区是集体认同的一个标志,人们由于共同生活而对所在区域或群体产生了一定程度上的心理认同,视自己为社区的一分子”[73]。与另一个界定人群共同体的概念——族群类似,两者所指代的共同体成员都分享共通的语言、风俗和文化。但与族群强调共同体的血统同源特征不同,社区强调的是共同体的地域性特征。本研究的田野调查点——施洞,居民包括苗族、汉族、侗族、布依族等民族,是一个以苗族为主,多民族杂居的少数民族聚居区。

本研究采用社区这一概念的本地意义在于:一是强调地域性特征,符合调查点的社会文化现实,即这已经不是一个单纯的苗族聚居地,而是以施洞为地理坐标的多民族多文化共同体。二是本地文化一直呈现为一个苗族传统文化和汉文化交流碰撞的过程,只不过因为现代媒介的进入让这一过程更加激烈和明显。以社区的概念来考察这一动态的文化共同体,可以从当地不同族群的视角出发,得到更为全面的理解。三是将施洞作为一个整体进行考量,有助于地方政府制定民族文化保护政策时淡化族群差异,突出文化的地域性特征,在政策实施过程中更加利于缓解矛盾,整合当地各族群的力量。这似乎听起来有些冠冕堂皇,但的确是面对错综复杂的社会文化现实时值得考量的方向。

本研究是对黔东南施洞镇的媒介与苗族文化互动关系进行的传播学研究,主要采用量化和质化相结合的研究方法。

量化研究是传播学研究惯常使用的方法,通过话题、问卷的设计对样本进行调查,运用统计方法对获取的数据进行分析并与理论推测或假设相比较,最后得出自己的研究结论。调查获取的数据对量化研究的结论具有关键性作用,因此对研究工具的设计和使用有较高的要求。

质化研究,也称质的研究,对于质化研究的特点,有学者进行了如下总结:

第一,整体与动态的观点,把研究的对象置于整体的社会背景之中,在动态的发展中考察研究对象;第二,考察的是一种自然的环境,研究的对象是真实情景中真实的人们的生活经验;第三,参与者的视角,质的研究试图以生活于其中的人们的视角来理解世界;第四,研究者是资料收集的工具;第五,是一项长期、直接时间的投入;第六,以建构和解释意义为中心。[74]

民族志是质化研究中一种分析、阐释人类社会文化现象的重要方法。民族志方法强调研究者需要深入对象的日常生活开展全面的研究,为从总体上进行分析和阐释提供素材。民族志对现象的分析和阐释常被称为“深描”(thick description)[75],“这种‘具有厚度的记述’或‘深描’的精髓在于,它特别关注的是揭示行动与文化之间的关系,由此来解释行动的意义”[76],从而凸显研究者的个人体验和理解,为研究带来人文色彩和鲜活的生活场景。

本研究的对象主要包括调查点的媒介使用行为和文化生存状态,除常规的受众研究外,尤其需要将传播活动放回到调查点人们的日常生活中来观察,揭示当地的传播行为和社会文化现象。借鉴民族志方法,可以为传播学研究带来人类学的视野,是达到上述研究目的的有效途径。因此本研究以民族志的质化研究为主,以传播学量化研究为辅助。

具体而言,本研究主要采用田野调查、文献分析、问卷调查三种方法。

1.田野调查

田野调查是民族志研究方法的重要组成部分。美国人类学家罗伯特·芮德菲尔德(Robert Redfield)从拉德克利夫·布朗(A. R. Radcliffe Brown)、马林诺夫斯基(E. Malinowski)等人的经典民族志著作中总结了此类文化人类学研究的一般性任务,“这样的报告不仅要陈述当地的文化的总体状况,还要清楚地陈述形成该文化的方方面面的、彼此互动的因素是如何运作的”。[77]要完成这一任务,田野调查是必不可少的工具。

本研究确定了村寨、乡镇和县城三个田野调查点。其中,村寨调查点为施洞镇巴拉河村,乡镇调查点为施洞镇政府所在的街上村及距离其辐射范围最近的芳寨、塘坝两个镇区中心村寨,以街上村和芳寨村为主。村寨和乡镇调查点是本研究开展田野调查的主要工作地点。县城调查点是施洞镇所属的台江县城驻地,为研究提供了行政区划上距离施洞最近的城镇情境。由于行政归属的关系,台江县在施洞镇政治、经济、文化等社会生活各方面扮演着重要的角色。在现代媒介发展的每一个时间节点上,特别是在自上而下的“媒介运动”建设时期,县城是乡镇获取媒介资源最直接、最重要,也几乎是唯一的渠道。因此,台江县城是本研究无法回避的考察对象。而巴拉河村在2012年由香港童军总会援建的大桥通车后才结束了进出寨子需走独木桥或摆渡的历史。较为封闭的社会环境,使巴拉河村苗族传统文化保存相对完好。对于施洞镇而言,这里为考察当地的媒介与文化变迁互动关系提供了理想的比较研究样本。需要说明的是,县城的媒介与社会文化关系不是本研究田野调查的重点,而是为施洞镇的情况提供一种社会语境和时代背景。

在田野调查中,主要使用的研究手段包括参与式观察和深度访谈。

参与式观察:参与式观察是田野调查最重要的研究手段之一,要求研究者与研究对象共同生活一段时间,深度参与研究对象的社会文化生活,以获得对研究对象及其行为的熟知和理解。参与式观察可以分为四个步骤:①与研究对象建立融洽的关系;②融入研究对象所处的社会文化环境;③记录数据和观察所得;④巩固并完善所收集的资料。[78]

本研究的田野调查主要采用参与式观察的研究手段。在调查点,笔者选择施洞镇文化广播电视中心站(简称“文化中心站”)前任站长LSL家和巴拉河村前任村支书干爹[79]家作为主要的参与式观察对象。LSL号称“施洞通”,几乎见证了施洞现代媒介兴起和发展的整个历史。干爹在巴拉河担任过四届村支书和一届村长,他的大儿子ZGN是巴拉河村现任寨老,熟悉巴拉河的历史和村中事务。通过记录和描述这两个家庭的生活细节及行为类型,并经由他们日常生活的延伸,观察当地人的生活习惯及日常事务,对这一社区的传播行为和文化实践进行阐释。

深度访谈:数据获取不能单独依靠研究者与研究对象共同生活时的个人体验,而是往往辅之以对观察对象的访谈。田野调查中经常使用的深度访谈,主要表现为一种非结构式访谈(unstructured interview)的形式。这类访谈不同于结构式访谈(structured interview),问题一般不预先准备,而是根据被访者的回答和具体的谈话情境提出问题,通过主动追问挖掘访谈背后的故事。这对研究者发现问题、建构问题的能力提出了很高的要求,因为“研究者不是机械地搜集资料,也不是被动地根据访谈提纲提问,研究者本身就是一种研究工具。他不仅要获得答案,更要学习问什么问题以及如何提问”[80]。

本研究需要对施洞苗族群体的媒介使用情况、当地人对媒介的态度、当地的传统生产生活方式和习俗的演变进行考察。虽事先对想要了解的情况制定了大致的访谈提纲,但进入田野调查点之后发现,一是由于文化的差异,问题中很多概念如“数字媒介”“文化认同”“文化变迁”等,并不为当地人,特别是年龄较大者所理解,需要根据当地人的表达习惯和理解范围进行调整。二是一些关于被访者主观态度的提问,如“电视/互联网/电脑/手机给你的生活带来了什么变化?”等问题,往往很难通过直接问答得到答案。原因可能是被访者面对如此大规模的文化碰撞和融合,一时无法判断变化到底从何而来。也可能是他们在面对外来研究者的询问时出于对自身文化并不太自信的自我保护机制。这些都需要通过耐心的聆听和有意识的追问来寻找答案。因此,本研究在对参与式观察的目标家庭、与之相关的其他村民以及在观察当地文化现象时随机遇到的当地人的访谈中,主要采用的是非结构式的深度访谈方式。

除此之外,为更加系统地获取有关当地苗族文化变迁的信息,本研究成员专门在台江县召开了题为“现代媒介语境下苗族文化的生存与发展”的研讨会,听取县苗学会苗族文化研究者的见解。

2.文献分析

文献分析是对已有相关理论和资料进行分析、演绎、考证和归纳,通过研读和学习,在独立研究的基础上汲取养分,收集线索,形成自我观点的方法。本研究兼顾共时性和历时性的问题,既需要考察调查点媒介使用和文化生存现状,也需要追溯当地的媒介演进和文化变迁历程,对不同样态的媒介及其传播语境与苗族文化的关系进行比较分析,对相关文献的阅读和分析是必不可少的研究手段。根据需要,本研究查阅的资料主要包括传播与文化、媒介与乡村社会、媒介与现代化、数字媒介理论等相关领域的中英文专著和学术论文,以及有关苗族传统文化,施洞当地的历史沿革、社会经济文化发展情况、媒介发展情况的论著、文章、史志、政府文件、外宣材料、影视素材、文艺作品等。

3.问卷调查

为更全面地了解施洞镇媒介使用情况以及媒介与当地社会文化的互动关系,了解不同人群对现代媒介以及苗族传统文化的态度,本研究设计了《苗族媒介接触及社会文化调查问卷》,对台江县、施洞镇、巴拉河村三个采样点进行问卷调查,并通过数据统计软件SPSS对数据进行分析,总共发放102份问卷,回收102份,其中有效问卷102份,有效回收率100%,被访者均为苗族。需要说明的是,由于语言文化差异、村民流动性较大等条件的限制,无法采取随机抽样的方式抽取样本,调查主要采取方便抽样和滚雪球抽样的方法,即谁在现场就调查谁以及通过熟人介绍发放问卷,这导致样本抽样存在一定偏差,在推及总体时应谨慎。因此,量化研究只作为质化研究的辅助,用以说明大致情况。通过将问卷分析结果与田野调查的发现相比对,发现两者基本符合,说明本研究的调查数据还是具有一定的代表性。问卷共分为“被访者基本信息”“传统大众媒介使用情况”“网络媒介使用情况”“手机使用情况”“民族文化认同”五个部分,分析结果在各个章节中使用,文中未特别注明的数据均来源于此,不再一一说明。被访者社会人口特征如下:

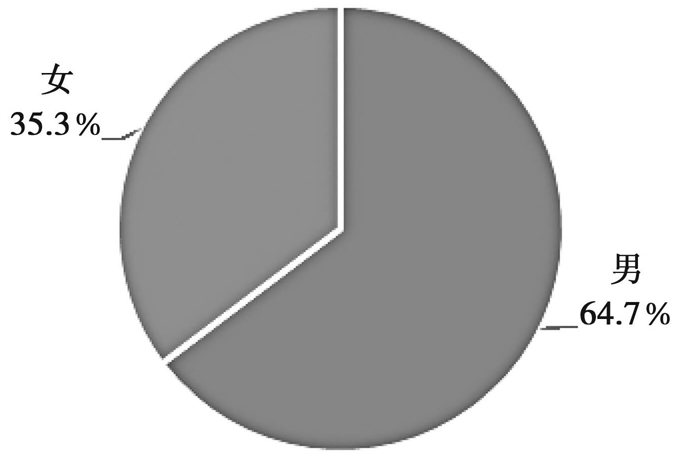

(1)性别

在所调查的有效样本中,男性为66人,占64.7%;女性为36人,占35.3%(图0.2)。

图0.2 被访者性别构成

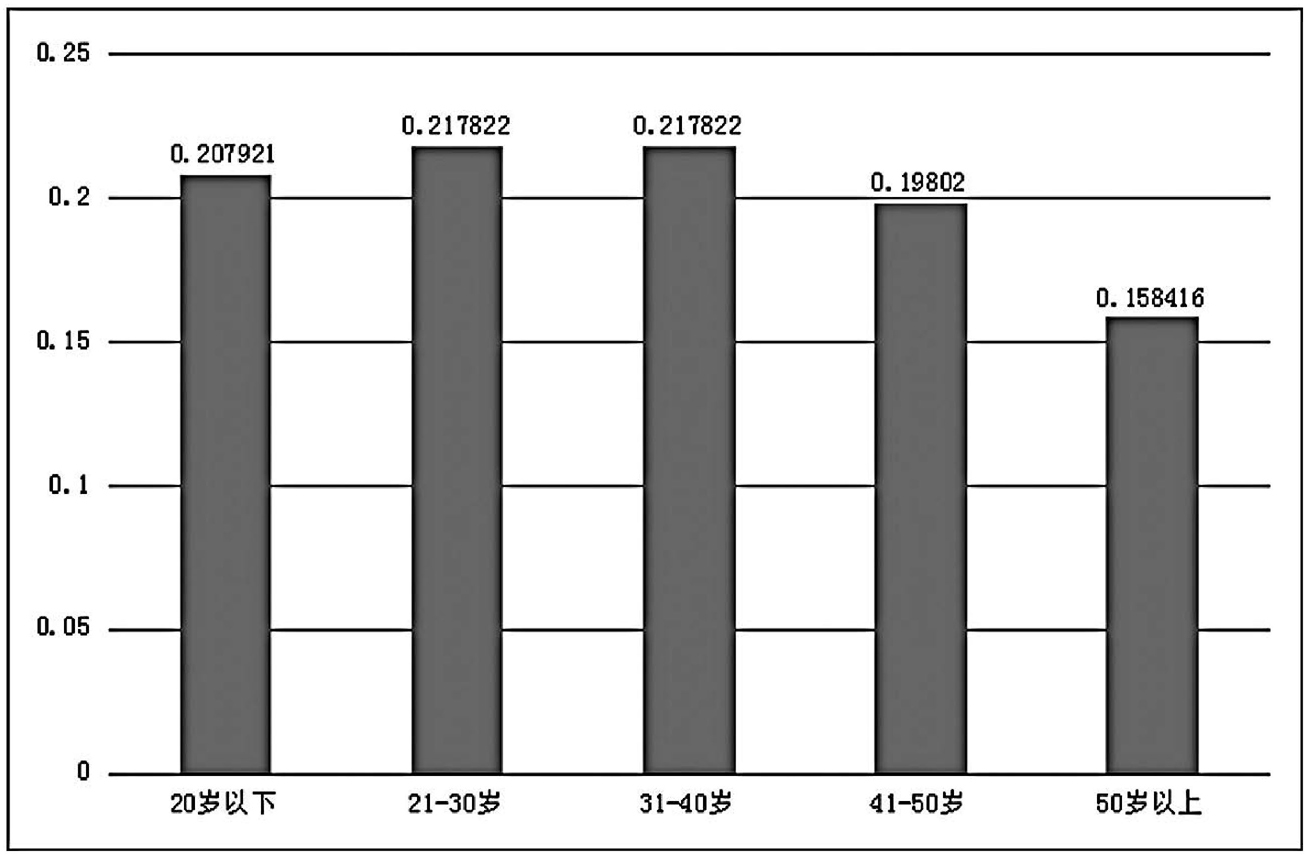

(2)年龄

从图0.3可以看出,所调查的有效样本中,20岁以下的占20.8%,21-30岁与31-40岁的被访者所占比例一样,均为21.8%,41-50岁的占19.8%,50岁以上的占比为15.8%。

图0.3 被访者年龄构成

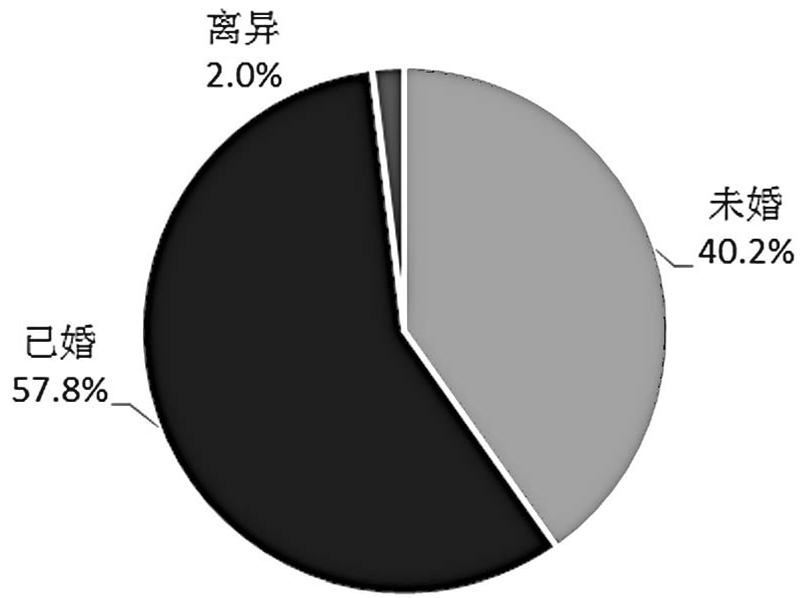

(3)婚姻状况

在被访者中,已婚的占57.8%,未婚的占40.2%,离异的占2.0%(图0.4)。

图0.4 被访者婚姻状况构成

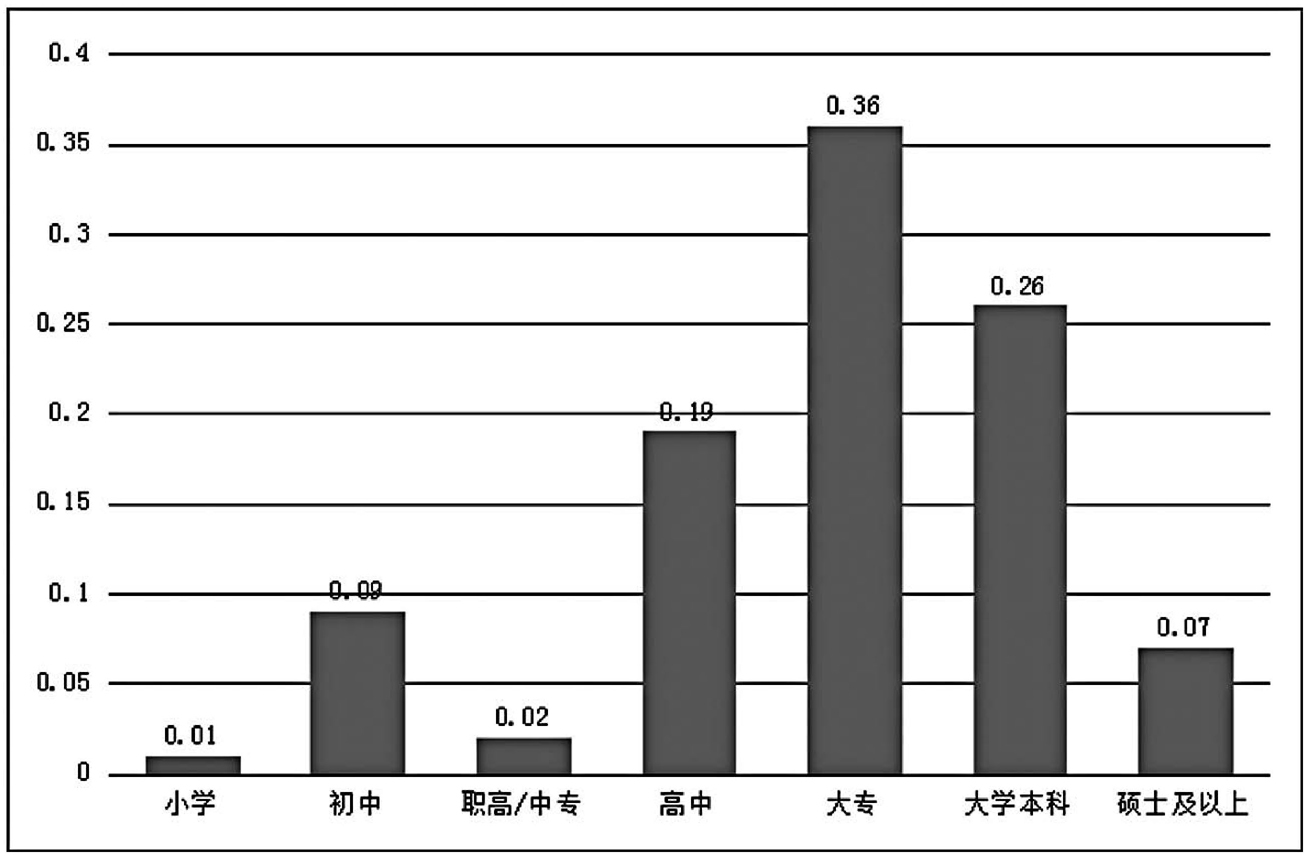

(4)文化程度

从图0.5中可以看出,大专学历的被访者所占比例最高,占36.0%,大学本科学历的占26.0%,高中学历的占19.0%,初中学历的占9.0%,职高/中专以及小学学历的被访者分别占2.0%和1.0%。

图0.5 被访者文化程度构成

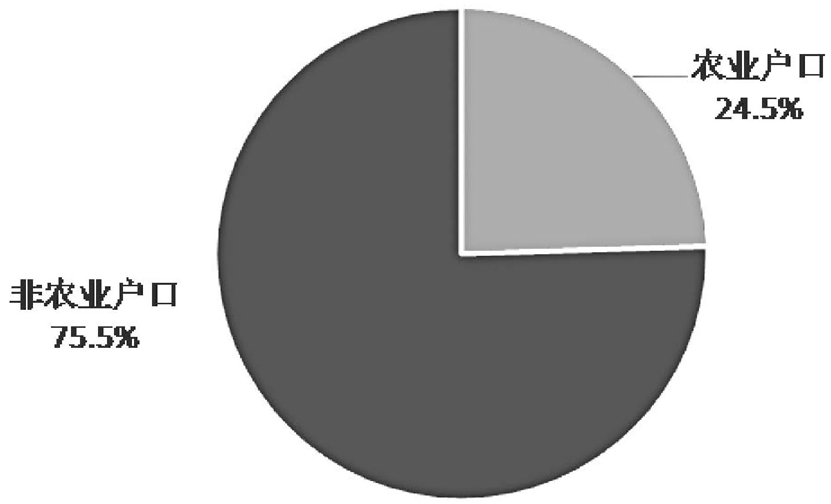

(5)户口类型

从户口类型来看,被访者中农业户口仅占24.5%,非农业户口所占的比重较大,占75.5%,说明城镇居民居多(图0.6)。

图0.6 被访者户口类型构成

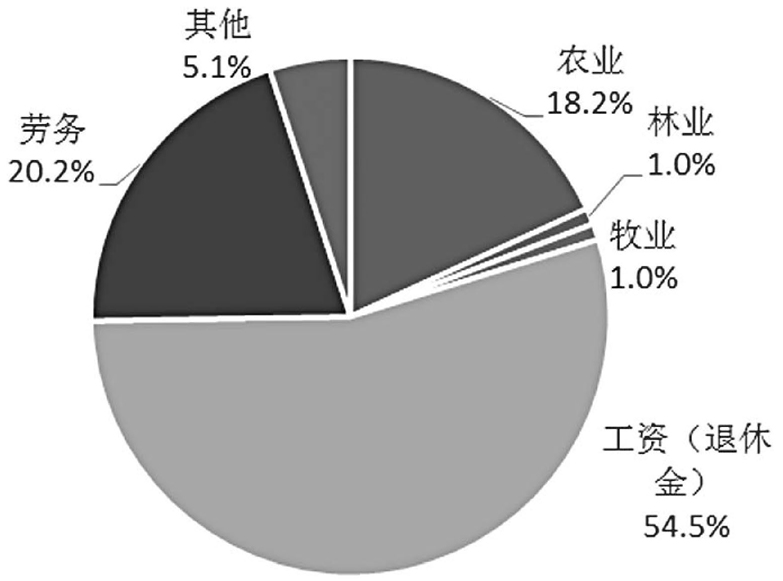

(6)家庭主要收入来源

从图0.7中可以看出,将工资(退休金)作为家庭主要收入来源的被访者占比最多,占到54.5%,超过一半,这与前面户口类型的调查结果相符(非农业户口占总被访者的75.5%)。

另外,劳务和农业是被访者家庭收入的第二大主要来源,分别占20.2%和18,2%,林业和牧业对于被访者来说几乎不再是家庭收入的来源,仅仅占到1.0%,其他占5.1%。

图0.7 被访者家庭主要收入来源

(7)家庭年收入

从图0.8中可以看出,家庭年收入在4万以上的占28%,1万-2万之间的占21%,家庭年收入在1万以下和3万-4万的被访者所占比例一样,均为20%,家庭年收入在2万-3万之间的被访者占11%。可见,被访者家庭年收入结构存在一定程度的不平衡。

图0.8 被访者家庭年收入构成

本研究以黔东南苗族侗族自治州台江县施洞镇为研究个案,以施洞媒介演进的历程为主线,对分别作为传统大众媒介和新兴数字媒介代表的电视和互联网与苗族文化的互动关系进行阐释,对施洞苗族文化在当代传播语境下的生存状态进行考察和描述。本研究建立了“媒介样态及进入途径分析-媒介权力结构分析-媒介的社会文化影响分析”的理论分析框架,并以此作为本书架构的依据,在此基础上,将研究成果的主体内容分为四个部分:

第一部分的主题是“坐标”,分为两章。第一章介绍施洞的历史与生境。第二章回溯施洞的媒介演进历程,并以质化研究结合量化研究的方法勾勒出目前当地媒介使用的大致情况。

第二部分的主题是“变迁”,由三章组成。第三章对现代媒介影响下的苗族社区文化变迁进行描述。第四章在变迁现象的基础上,分析表象背后的深层动因,探究现代媒介与动因之间的关系,即媒介在变迁中扮演的角色及作用机制。第五章从施洞当前的媒介样态和传播语境的角度分析苗族文化面临的生存困境。

第三部分的主题是“未来”,共两章。第六章在描述网络媒介所代表的新的文化模式和传播机制的基础上,分析网络媒介给苗族文化现代生存带来的可能性。第七章作为对未来的前瞻,探讨苗族文化在当代传播语境下的生存路径。

第四部分是结论与讨论,对全书的基本观点进行集中总结。此外,书中有所涉及但因与研究的首要目的不直接相关而未深入讨论的话题,可能成为进一步研究的触发点,对此也进行了简要的梳理。

需要说明的是,施洞苗族文化变迁是研究的重要样本,也是后续分析展开的基础。在苗族漫长的历史发展进程中,其社会文化始终在与外界的交流中发生着变化。要较为准确地阐释现代媒介在施洞苗族传统文化变迁中扮演的角色,需要给变迁的历史时期做必要的限定。通过考察当地社会发展的实际情况发现,一方面,报纸、广播、电影等现代媒介在新中国成立之后作为外来物种陆续进入施洞苗族社会,传统苗族社区开始融入现代国家的发展进程。但是由于数千年的发展惯性,从新政权建立到改革开放之间的30年时间,除了非正常状态的“文革”十年,当地社会文化的变迁速率相对平缓。另一方面,改革开放的深入从根本上改变了当地相对封闭的社会环境,也正是在改革开放至今的30多年时间里,电视和互联网先后进入当地人的生活。在这一时期,施洞苗族传统文化发生了巨大的变化。因此,本研究设定了两个重要的时间节点,一是1949年新中国成立,施洞解放;二是1978年中国实行改革开放。以新中国成立为起点,以改革开放为变迁加速的转折点,研究两个节点前后施洞苗族社会文化发生了怎样的变化。

[1] 霍尔.无声的语言[M].刘建荣,译.上海:上海人民出版社,1991:14.

[2] 李苓,陈昌文.现代传媒与中国西部民族——汉藏羌民族混居区传媒使用与影响的类型化研究[M].北京:中华书局,2012:3.

[3] 针对农村地区的移动互联网络,中央政府文件并没有提及具体的建设目标。“4G网络乡乡通”这样的表述多见于地方政府工作文件、领导讲话或电信运营商的营销宣传。此处的表述源自贵州的实践,见http://www.gz.xinhuanet.com/2014-08/29/c_1112288105.htm。

[4] 吴飞.火塘·教堂·电视——一个少数民族社区的社会传播网络研究[M].北京:光明日报出版社,2008:65-66.

[5] MEYROWITZ J. Images of Media:Hidden Ferment-and Harmony-in the Field[J]. Journal of Communication 43,1993:55-67.

[6] 波斯曼.技术垄断:文化向技术投降[M].何道宽,译.北京大学出版社,2007:14.

[7] 莱文森.软利器:信息革命的自然历史与未来[M].何道宽,译.上海:复旦大学出版社,2011:3.

[8] 林文刚.媒介环境学:思想沿革与多维视野[M].何道宽,译.北京大学出版社,2007:193.(https://www.xing528.com)

[9] 易前良.西方“电视文化”研究的三种范式[J].现代传播,2006(5):154.

[10] 该理论学派的代表性研究成果主要包括哈罗德·伊尼斯、马歇尔·麦克卢汉、尼尔·波斯曼、保罗·莱文森等人的著作,这将在文献回顾中进行详细介绍。

[11] 郭建斌.电视下乡:社会转型期大众传媒与少数民族社区——独龙江个案的民族志阐释[D].上海:复旦大学,2003:200.

[12] 这样的称谓在中国历史上有很多,如苗族被称为荆蛮、南蛮、武陵蛮、五溪蛮,蒙古族和满族被称为鞑子。

[13] 数据由台江县史志办提供,该办公室负责台江县志的撰写。上一部县志于1994年由贵州人民出版社出版,新的县志正在编写当中。关于当地苗族人口比例的数据是县史志办的同志根据最新的统计结果提供的。本研究引用老县志的内容将注明出版信息,引用自新县志中未公开出版的数据则注明为“台江县史志办提供”。

[14] 台江县史志办提供。

[15] 据施洞镇文化广播电视中心站前任站长LSL介绍,他是镇里最早用电脑上网的一批人,他家的第一台电脑购于2000年,主要是工作需要,包括接收查询县里的文化旅游信息,存储打印图片。就中国的国情和当地的实际情况而言,负责地方文化工作的政府工作人员确实在接受和使用现代媒介上比其他人更具优先权。20世纪90年代初,台江县文化局给各乡镇配发彩色电视机,施洞镇分到的一台也是放在镇政府文化站,由LSL负责。据此推断,施洞苗族在2000年前后开始接触电脑和互联网这一情况是可信的。

[16] 大众自我传播的概念由曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)在其著作《传播权力》(Communication Power)中提出,是在新技术条件下产生的,有别于传统人际传播、大众传播的媒介传播机制。

[17] 费孝通在《中华民族多元一体格局》一书中提出的这一论点可以概括为:第一,中华民族是包括中国境内56个民族的民族实体,并不是把56个民族加在一起的总称,因为这些加在一起的56个民族已结合成相互依存的、统一而不能分割的整体;第二,形成多元一体格局有一个从分散的多元结合成一体的过程,在这过程中必须有一个起凝聚作用的核心。汉族就是多元基层中的一元,但它发挥凝聚作用,把多元结合成一体。第三,高层次的认同并不一定取代或排斥低层次的认同,不同层次可以并存不悖,甚至在不同层次的认同基础上可以各自发展原有的特点,形成多语言、多文化的整体。

[18] 境外苗族主要分布在越南、老挝、缅甸、泰国、美国、加拿大、澳大利亚和欧洲部分地区。

[19] LERNER D. The Passing of Traditional Society:Modernizing the Middle East [M]. New York:The Free Press,1958:Preface to the Paperback Edition,vii.

[20] 施拉姆.大众传播媒介与社会发展[M].金燕宁,译.北京:华夏出版社,1990.

[21] ROGERS E M. Diffusion of Innovations [M]. New York:Free Press,1962.

[22] 莫米卡.发展传播学:历史与观念的回顾[J].彭娟,程悦,译.新闻研究导刊,2012(12):33.

[23] 斯巴克斯.全球化、社会发展与大众媒体[M].刘舸,常怡如,译.北京:社会科学文献出版社,2009.

[24] 祝建华.上海郊区农村传播网络的调查分析[J].复旦大学学报(社会科学版),1984(6):70.

[25] 袁路阳.传播事业与国家发展——国际传播学研究的一个新领域[J].新闻学刊,1986(1).

[26] 潘玉鹏.发展传播学简介[J].新闻大学,1989(4).

[27] 范东生.发展传播学——传播学研究的新领域[J].国际新闻界,1990(6).

[28] 胡翼青,柴菊.发展传播学批判:传播学本土化的再思考[J].当代传播,2013(1):15.

[29] 支庭荣.由盛转衰的发展传播学[J].新闻大学》,1996(11).

[30] 黄旦,韩国飚.1981—1996:我国传播学研究的历史和现状——对几种新闻学术刊物的简略考察[J].新闻大学,1997(2).

[31] 廖圣清.我国20年来传播学研究的回顾[J].新闻大学,1998(11).

[32] 殷晓蓉.当代美国发展传播学的一些理论动向[J].现代传播,1999(12).

[33] 裘正义.大众媒介与中国乡村发展[M].北京:群言出版社,1993.

[34] 徐晖明.传播与发展——我国大众传播现状调查与分析[D].上海:复旦大学,2004:4.

[35] 刘锐.2001-2010:中国发展传播学研究现状与前景[J].国际新闻界,2011(6):54.

[36] 如《中国乡村传播学》(2005)、《乡村传播与农村发展》(2007)、《乡村传播与城乡一体化》(2009)、《乡村传播学》(2010)等。

[37] 姚君喜.社会转型传播学[M].上海:上海交通大学出版社,2008.

[38] 韩鸿.参与式影像与参与式传播——发展传播视野中的中国参与式影像研究[J].新闻大学,2007(4);韩鸿.参与式传播:发展传播学的范式转换及其中国价值——一种基于媒介传播偏向的研究[J].新闻与传播研究,2010(1).

[39] 张宇丹.传播与民族发展——云南省少数民族地区信息传播与社会发展关系研究[M].北京:新华出版社,2000:168.

[40] 方晓红.大众传媒与农村[M].北京:中华书局,2002:前言1.

[41] 刘维.新世纪以来我国发展传播研究综述[D].昆明:云南大学,2014:17.

[42] 郭建斌.电视下乡:社会转型期大众传媒与少数民族社区——独龙江个案的民族志阐释[D].上海:复旦大学,2003.

[43] 蔡骐,常燕荣.文化与传播——论民族志传播学的理论与方法[J].新闻与传播研究,2002(6).

[44] 尤游.大众传媒在农村社区的角色变迁——湘中S村的个案阐释[M].上海:上海交通大学出版社,2011:14.

[45] 何道宽.媒介环境学辨析[J].国际新闻界,2007(1).

[46] 芒福德.技术与文明[M].陈允明,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2009:101.

[47] 转引自林文刚.媒介环境学:思想沿革与多维视野[M].何道宽,译.北京大学出版社,2007:61.

[48] 商娜红,刘婷.北美媒介环境学派:范式、理论及反思[J].新闻大学,2013(1):69.

[49] 伊尼斯.帝国与传播[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2003:52.

[50] 伊尼斯.传播的偏向[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2003:27.

[51] 麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:凤凰出版传媒集团译林出版社,2011:33.

[52] 麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:凤凰出版传媒集团译林出版社,2011:280.

[53] 郭建斌.理解与表达:对凯利传播仪式观的解读[C].中国传播学论坛.2006中国传播学论坛论文集(1),上海:复旦大学出版社,2006:9.

[54] 莱文森.数字麦克卢汉——信息化新纪元指南[M].何道宽,译.北京:社会科学文献出版社,2001:124.

[55] 莱文森.真实空间:飞天梦解析[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2006:30.

[56] 李明伟.知媒者生存:媒介环境学纵论[M].北京大学出版社,2010:146.

[57] 林文刚.媒介环境学:思想沿革与多维视野[M].何道宽,译.北京大学出版社,2007:中文版序一3.

[58] 林文刚.媒介环境学:思想沿革与多维视野[M].何道宽,译.北京大学出版社,2007:中文版序3-4.

[59] 李明伟.知媒者生存:媒介环境学纵论[M].北京大学出版社,2010:40-43.

[60] 同上,第43页。

[61] 崔保国.网络社会的研究方法与视点[J].科学新闻,2001(1):10-11.

[62] VAN DIJK J A G M. The Network Society:Social Aspects of New Media [M]. London:SAGE Publications Ltd.,1999.

[63] 卡斯特尔.移动通信与社会变迁:全球视角下的传播变革[M].傅玉辉,等,译.北京:清华大学出版社,2014.

[64] CASTELLS M(A). The Rise of the Network Society,The Information Age:Economy,Society and Culture Vol. I [M]. MA:Malden,1996:3.

[65] CASTELLS M(A). The Rise of the Network Society,The Information Age:Economy,Society and Culture Vol. I [M]. MA:Malden,1996:406.

[66] 卡斯特.认同的力量[M].夏铸九,黄丽玲等,译.北京:社会科学文献出版社,2003:3.

[67] 同上,4-7.

[68] CASTELLS M(B). Communication Power [M]. New York:Oxford University Press Inc.,2009:10-53.

[69] CASTELLS M(B),ibid.,63-70.

[70] 泰勒.原始文化[M].连树声,译.桂林:广西师范大学出版社,2005:1.

[71] 林耀华.民族学通论(修订本)[M].北京:中央民族大学出版社,1997:384.

[72] 伍兹.文化变迁[M].何端福,译.石家庄:河北人民出版社,1989:6.

[73] 约翰逊.电视与乡村社会变迁:对印度两村庄的民族志调查[M].展明辉,张金玺,译.北京:中国人民大学出版社,2005:序13.

[74] HARCH J A.如何做质的研究[M].朱光明,沈文钦,译.北京:中国轻工业出版社,2007:7-9.

[75] 格尔茨.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,2008:16.

[76] 夏建中.文化人类学理论学派[M].北京:中国人民大学出版社,1997:331-332.

[77] 芮德菲尔德.农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释[M].王莹,译.北京:中国社会科学出版社,2013:7.

[78] HOWELL J T. Hard living on Clay Street:portraits of blue collar families,prospect heights [M]. Illinois:Waveland Press,1972:392-403.

[79] 干爹及其老伴干妈的称呼来自本研究另一个重要报道人AH,时间一长,村里人和外地游客也跟着这样叫。为方便行文,本书沿用这一称谓。

[80] BOGDAN R C,TAYLOR S J. Introduction to Qualitative Research Methods:A Phenomenological Approach to Social Sciences [M]. New York:John Wiley,1975:77.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。