20世纪80年代,教师职业的专业化与教师专业发展引起众多学者的关注。他们从不同的角度对教师专业发展进行研究,形成不同的流派。根据研究取向的不同,分为理智取向研究、实践—反思取向研究和生态—合作文化取向研究。

1.理智取向研究

理智取向研究者认为,专业的存在就在于其坚实的知识技能基础,医学与法律专业皆如此。教学之所以还不能成为一个公认的专业,原因就在于教学职业缺乏一套未经专门训练的局外人难以掌握的专门的知识技能系统。因此,教学要成为一个专业,也就必须拥有坚实的知识技能基础。

霍姆斯小组20世纪80年代发表的《明日之教师》和卡内基教学专业专项小组发表的《准备就绪的国家:21世纪的教师》报告,都明确表示提高教师的专业水准是确保教育质量的关键。霍姆斯报告中还进一步指出,提高教师专业水准的重点所在,乃是明确教师专业的知识基础,使教师拥有更为坚实的理智基础。

教师专业发展的理智取向假设知识基础的获得是行为变化的基础,理论能够指导自己的实践,借助于理论的掌握和应用,教师能将学到的基础知识转化成良好的实践。教师首先要自己掌握知识,其次要知道怎样将这些知识有效地传递给学生。即教师要具备两类最基本的知识,一是自己要拥有“内容”(知识、技能、价值观等),即学科知识;二是要具有帮助学生获得这些“内容”的知识和技能,即教育知识[56]。目前进行的教师教育或是培训,一般都采用这种理智取向的教师专业发展策略。

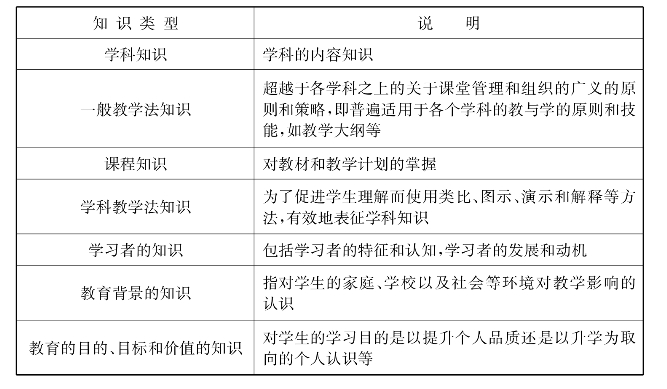

理智取向的典型代表人物为美国斯坦福大学的教育学教授舒尔曼。他提出了以学科知识、学科教学法知识和课程知识为主要内容的教师知识框架,认为教师知识由如下七个方面构成[57]:

表1-3 舒尔曼的教师知识分类

在以上七个知识范畴中,舒尔曼尤其强调学科教学法知识和学科知识。在他看来,成功的教学不仅需要教师掌握学科理论知识,而且需要娴熟的、能够根据学生需要将学科理论知识加工、转化为学生能够理解的学科教学法知识[58]。

在舒尔曼的基础之上,格罗斯曼也对教师知识进行了较为系统的研究。她把教师知识分为六个领域:学科内容知识、学习者和学习的知识、一般教学法知识、课程知识、情景知识以及自我的知识[59]。格罗斯曼也强调学科内容知识和学科教学法知识的重要性,这两者处于中心地位,并与其他四种知识相互作用。

莱因哈特的研究认为,教师知识主要有两大方面:学科知识和课堂结构知识。学科知识不仅包括学科概念之间的联系,还包括教师对学生错误类型的理解以及教师对课程的表述。而课堂结构知识则包括教师合理的教学设计、教师顺利地进行课堂教学、从一个阶段自然地过渡到另一个阶段、清晰地解释教学内容所需的技术[60]。可见,莱因哈特的学科知识、课堂结构知识与舒尔曼等人所说的内容知识及学科教学法知识基本一致。

总而言之,教师专业发展的理智取向研究关注教师的知识学习与传授,这是教师专业发展的重要途径与方式。

2.实践—反思取向研究

实践—反思取向反对理智取向的观点。这一取向的基本假设是:教师的工作绝不仅仅就是把在大学里所获取的理论应用于学校实践;决定教师工作的,不是外部给予教师的理论知识,而是存在着内隐于教师实践之中的“行动中的知识”。

在教师专业发展的实践—反思取向看来,对于影响教师专业活动的知识、理解或信念,无法通过外部的培训或专家所获得,而是教师通过个人或合作的探究所获得;认为应当关注实践,强调实践本身所包含的丰富内涵,关注教师实际上知道什么,在此基础之上才能提出专业发展的设想;认为教师专业发展的目的不在于外在的技术性知识的获得,而在于促成教师对自己、自己的专业活动乃至于相关的事物进行深入的理解,发现其中的意义,以促成所谓的“反思性实践”。

最早提及教师反思的是杜威。他所谓的“反思”是指拥有不同于逻辑思维形态的特征,在直面实践情境的经验之中产生的犹豫、困惑、疑问之中成长,探讨解决这种困惑、疑问的思维[61]。而教师反思的过程始于他所体验到的一种困难和麻烦的事件,始于他所不能马上解决的问题,也即“实践的困境”[62]。教师受这种困境的影响开始回头分析他们的经验,这种分析可能发生在行动中间,也可能发生在行动结束之后。杜威所理解的教师的反思性行为是一种有意识的、有目的的、持续的、动态的有着严密的逻辑性的活动。教师在教育教学实践中,根据自我行为的表现,不断解析和修正行为中的“异位”,进而不断提高自己的教育教学效能和素养。

而把反思性实践作为一个正式的术语用于教育教学,主要是受到美国学者舍恩的影响。他在其著作《反思性实践——专家是如何思考的》中系统阐述了自己对反思及反思性实践的理解。他认为反思有两种时间框架:一种是“对行动的反思”,即反思发生在行动前或行动后。在教学中,这种反思体现在课前备课、对课堂教学的思考和教学设计上,以及发生在课后对课堂发生的一切思考当中;另一种是发生在行动过程当中的反思,即当实践工作者在努力参与改进实践时,通常会试图提出和解决当时的问题,如课堂教学时必须应对意料之外的事情而及时进行调整,这就是舍恩的“在行动中反思”。在他看来,反思性实践者既对行动反思,也在行动过程中反思。他重视教师在日常教学实践中本能地运用一些教育理论和教育经验的知识,这种知识被称之为“行动中的知识”,也即内隐知识,教师事先并没有经常仔细地思考为什么这样做。而反思就是要使教师学会如何将这类知识通过归纳和总结外化和发展为显性的知识。

在舍恩的基础之上,英国教育者格里菲斯(Griffiths)和唐(Tann)提出了五种反思维度构架。他们认为,教师是在不同的时间速度和知觉水平上进入行动、观察、分析和计划循环的。反思共有五个维度:快速反思、修正、回顾、研究、理论的重构和重建。这五种维度的反思对教师而言都是需要的,如果教师能够进行不同水平的反思,则能更为充分地说明、批判并检验他们自己的实践理论,同时还能与其他替代的理论相比较并加以提炼,而这无疑为促进教师的实践和反思提供了一种很好的方法。格里菲斯和唐的研究充实了舍恩的理论,这也让教师的反思更具体、更有操作性[63]。

教师专业发展的实践—反思取向将教师的专业性建立于个人的、实践的知识之上,教师通过在教学实践中不断进行反思,实现专业发展。

3.生态—合作文化取向研究

生态—合作取向的研究较之前面两种取向,其视角更为宏观。它不再集中于“知识”“实践”“反思”等,而转向“文化”“社群”“合作”。不再仅仅关注于教师个体本身,而转向教师所处的环境与群体以及其中的各种因素,关注一个动态的、宽广的生长环境中教师成长的问题,包括其中的人、事、物等之间的关系。关注的重心及落脚点是教师如何更好地与他所处的日常工作环境中的各因素相融合,以获得专业上的成长和发展[64]。

生态—合作取向认为教师在实际的教学过程中,教学风格、教学行为是个人化的,教师在其实践中亦多处于孤立的状态之中。但就教师的专业发展而言,教师发展其专业知识与能力并不全然依靠自己,而会向他人(如校外专家或同事)学到更多;教师更并非孤立的形成与改进其教学的策略与风格,这种策略与风格的形成与改进更大程度上有赖于“教学文化”或“教师文化”,正是教学文化为教师的工作提供了意义、支持和身份认同[65]。

生态—合作取向研究常用的术语中,“文化”是它所关注的核心术语。“社群”“背景”“合作”都是文化的表现形式。当教师处于群体之中,来自群体或组织的文化,以及其他成员的言行和观念,都会对教师产生影响。而教师所处群体的环境以及教师自身成长的历程、职业发展经历等背景,也对教师专业的发展有所影响。而“合作”是生态—合作取向的教师专业发展最理想的方式。

合作即由小组的教师通过相互合作,实现自己的发展目标。因此,生态取向的教师专业发展主要的注意力不是学习某些学科知识或教育知识,也不是个别教师的所谓“反思”,而是教师之间如何更好地合作,如何构建合作的教师文化。

哈格理夫斯(Hargreaves)是生态—合作取向的代表。他认为教师文化有四种:个人主义文化,在这种文化中,教师之间相互隔离,教师的主要精力用于处理自己课堂里的事务;分化的文化(派别主义文化),教师工作处于相互分立、有时为争取权利与资源而相互竞争的群组之中;自然合作的文化,基于教师之间的开放、互信与支持;人为合作的文化,教师被要求围绕行政人员的意图和兴趣进行“合作”[66]。在他看来,合作的文化有自然合作和人为合作两种。理想中的教师文化应该是一种自然合作的教师文化,这种文化是通过各项措施保证下的人为合作的实现而逐渐内化形成的教师自发、自愿、自主、超越时空、不可预测的合作文化。

可见,生态—合作文化取向的教师专业发展从更为广阔的视角,探讨教师专业的社会、政治、经济、文化背景及其相互间的关系,强调合作发展,构建合作的教师文化。

对教师而言,教师学习离不开对日常经验的反思与重建,这种反思与重建从某种意义上来说也即为教师的成长。教师专业发展的过程其实就是教师不断学习,提升自我和完善自我的过程。

上述三个理论为教师学习提供了重要的教育学基础。首先,终身学习理论从整体设计中,提出了教师持续发展的重要意义,并且“发展”的内涵超越了单纯理论知识的获得。其次,成人学习理论揭示了成人学习的特点,并研发出成人学习的若干模型。对于教师如何学习有着具体的指导。再次,教师专业发展理论着重探讨了教师这一职业的发展特点与形式。从三个理论的历史发展脉络中可以看出,教师学习与发展是符合终身教育的理念的,也是成人教育和教师专业发展理论试图传递的重点所在。

综合上述哲学视角、心理学视角、教育学视角,可以看出教师学习已经具备了较为成熟的理论基础。

从哲学视角来看,知识观从客观确定性走向个体不确定性,具体从“理性主义”向“经验主义”“实用主义”“后现代主义”转变时,知识的“经验性”“情境性”“相对性”“个体性”逐层显现;学习观从被动接受到主动构建,具体从“行为主义”向“认知主义”“人本主义”“建构主义”转变,学习者的主动性、学习的建构性和社会性逐渐得到凸显。

从心理学视角来看,认知现象分布在个体参与者、人工制品和内外部表征之间,即认知不仅在个体内分布,也在个体间分布,不仅在媒介中分布,也在社会、文化中分布,还在时间中分布。所以学习也不再是个体的内部活动,学习不仅发生在学习者内部,还可存在于学习者自身之外的组织、社群或数据库中,学习就是学习者在与学习环境、工具、学习者之间的交互、合作的过程中发生,可见学习环境的构建极其重要。另外教师学习具有很强的专业性和实践性,只有在具体的问题情境中,才能赋予教师学习的意义,激发教师主动学习的动机,寻找分析问题和解决问题的方法,故在学习环境构建中需要关注教师学习活动的设计。

从教育学的视角来看,教师作为成人学习者,赋予其所处场域的职业特征,同时教师又是终身学习者。教师在接受一定的专业教育之后,以“实践者”身份服务于特定人群的从业者及其研究者,其学习带有专业属性。教师学习是基于经验的、建构的和反思的学习。

由此可见,哲学、心理学、教育学从不同视角揭示了教师学习“是什么”“怎样学”以及“在哪里学”的问题,为技术支持的教师学习环境的构建打下良好的理论基础。

【注释】

[1]石中英.知识转型与教育改革[M].北京:教育科学出版社,2007:13.

[2]石中英.知识转型与教育改革[M].北京:教育科学出版社,2007:14.

[3]黄玉顺.从认识论到意志论——西方近代哲学简论[J].北京理工大学学报,2000(1):26—31.

[4]石中英.知识转型与教育改革[M].北京:教育科学出版社,2007:15—16.

[5]赵树峰.论实用主义科学知识观的演进[J].华中科技大学学报(社会科学版),2001(1):39—42.

[6]姜美玲.教师实践性知识研究[D].上海:华东师范大学,2006:57.

[7][法]米歇尔·福柯.权力的眼睛——福柯访谈录[M].严锋,译.上海:上海人民出版社,1997:31.

[8]石中英.知识转型与教育改革[M].北京:教育科学出版社,2007:226.

[9]成云.教育心理学[M].成都:西南交通大学出版社,2015:15.

[10]施良方.学习论[M].北京:人民教育出版社,2001:154.

[11]施良方.学习论[M].北京:人民教育出版社,2001:250.

[12]张大均主编.教育心理学[M].北京:人民教育出版社,2015:91.

[13]吴庆麟.教育心理学——献给教师的书[M].上海:华东师范大学出版社,2003:195.

[14]欧阳芬.多元智能与建构主义理论在课堂教学中的应用[M].北京:中国轻工业出版社,2006:111.

[15]张奎明.建构主义视野下的教师素质及其培养研究[D].华东师范大学,2005:25.

[16]白文倩.冯·格拉斯菲尔德的激进建构主义教学思想研究[D].浙江大学,2016:88.

[17]乔纳森,等.学会用技术解决问题——一个建构主义者的视角[M].任友群,等,译.北京:教育科学出版社,2007:4.(https://www.xing528.com)

[18]Herbert A Simon.Observations on the sciences of science learning[J].Journal of Applied Developmental Psychology,2000,21(1).

[19]王竹立.新建构主义:网络时代的学习理论[J].远程教育杂志,2011(2):11—18.

[20]王竹立.新建构主义的理论体系和创新实践[J].远程教育杂志,2012(6):3—10.

[21]王竹立.新建构主义的理论体系和创新实践[J].远程教育杂志,2012(6):3—10.

[22]王竹立.碎片与重构2:面向智能时代的学习[M].北京:电子工业出版社,2015:216.

[23]王竹立.碎片与重构2:面向智能时代的学习[M].北京:电子工业出版社,2015:86.

[24]朴雪.基于情境认知理论的网络课程学习环境建设研究[D].辽宁师范大学,2003:11.

[25]王文静.基于情境认知与学习的教学模式研究[D].华东师范大学,2002:30.

[26]Jonassen,David H.Land,Susan[M].USA:Laurence Erlbaum Associate,1999.

[27]Wenger,E.Communities of Practice:Learning,Meaning and Identity[M].London:Cambridge University Press,1998.

[28]王文静.基于情境认知与学习的教学模式研究[D].华东师范大学,2002:28.

[29]周国梅,傅小兰.分布式认知——一种新的认知观点[J].心理科学进展,2002(10):147—153.

[30]周国梅,傅小兰.分布式认知——一种新的认知观点[J].心理科学进展,2002(10):147—153.

[31]Solomon G.No distribution without individuals' cognition:A dynamic interactional view.In:Salomon G.ed.Distributed cognitions:psychological and educational considerations[M].London:Cambridge University Press,1993.

[32]周国梅,傅小兰.分布式认知——一种新的认知观点[J].心理科学进展,2002(10):147—153.

[33]陈琦,张建伟.信息时代的整合性学习模型[J].北京大学教育评论,2003,1(3):90—96.

[34]George Siemens.Connectivism:A Learning Theory for the Digital Age[J].Instructional technology&distance learning,2005,2(1).

[35]Siemens,G.Connectivism:Learning as Network Creation[DB/OL].2005,http://www.astd.oeg/LC/2005/1105_siemens.htm.

[36]Siemens,G.Connectivism:Learning as Network Creation[DB/OL].2005,http://www.astd.oeg/LC/2005/1105_siemens.htm.

[37]西蒙斯,李萍译.关联主义:数字时代的一种学习理论[J].全球教育展望,2005(8):9—13.

[38]樊文强.基于关联主义的大规模网络开放课程(MOOC)及其学习支持[J].远程教育杂志,2012(3):31—36.

[39]卢洪艳,钟志贤.关联主义视域下的个人知识管理[J].远程教育杂志,2012(2):51—56.

[40]张秀梅.关联主义理论述评[J].开放教育研究,2012(6):44—49.

[41]巨瑛梅.终身教育的理论与实践:渊源、演变及现状[D].北京师范大学,1999:10.

[42][美]夸美纽斯,大教学论[M].傅任敢,译.北京:教育科学出版社,2004:40.

[43]时伟.专业化视野下教师继续教育的理论与实践[D].华东师范大学,2003:19.

[44]雅克·德洛尔.教育——财富蕴藏其中[M].联合国教科文组织总部中文科,译.北京:教育科学出版社,1996:90.

[45]吴遵民.关于现代国际终身教育理论发展现状的研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2002(3):38—44.

[46]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,2000:241.

[47]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,2000:241.

[48]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,2000:203.

[49]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,2000:213.

[50]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,2000:16.

[51]雅克·德洛尔.教育——财富蕴藏其中[M].联合国教科文组织总部中文科,译.北京:教育科学出版社,1996:90.

[52][美]雪伦·B.梅里安,罗斯玛丽·S.凯弗瑞拉,成人学习的综合研究与实践指导[M].黄健,等,译.北京:中国人民大学出版社,2011:249.

[53]宋尚桂.当代西方成人学习理论述评[J].济南大学学报,1998(3):37—41.

[54][美]雪伦·B.梅里安,罗斯玛丽·S.凯弗瑞拉,成人学习的综合研究与实践指导[M].黄健,等,译.北京:中国人民大学出版社,2011:270.

[55][美]雪伦·B.梅里安,罗斯玛丽·S.凯弗瑞拉,成人学习的综合研究与实践指导[M].黄健,等,译.北京:中国人民大学出版社,2011:279.

[56]胡惠闵.校本管理[M].成都:四川出版社,2005:62.

[57]Shulman,L.S.Knowledge and teaching Foundations of the new reform[J].Havard Education Review,1987(1):1—22.

[58]徐碧美.追求卓越[M].北京:人民教育出版社,2003:60.

[59]Grossman,P.L.Teacher's Knowledge In T.Husen&T.N.Postlethwaite(Eds.).The International Encyclopedia of Education(2nd ed)[M].New York:Pergamon Press,1994,6117—6122.

[60]范良火.教师教学知识发展研究[M].上海:华东师范大学出版社,2003:17.

[61]钟启泉.教学实践与教师专业发展[J].全球教育展望,2007(10):8—14.

[62]卢真金.反思性实践是教师专业发展的重要举措[J].比较教育研究,2001(5):53—59.

[63]卢真金.反思性教学及其历史发展[J].全球教育展望,2001(2):57—63.

[64]胡惠闵.指向教师专业发展的学校管理改革——上海市打虎山路第一小学个案研究[D].华东师范大学,2003:21—22.

[65]教育部师范教育司.教师专业化的理论与实践(修订版)[M].北京:人民教育出版社,2003:30.

[66]教育部师范教育司.教师专业化的理论与实践(修订版)[M].北京:人民教育出版社,2003:30.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。