随着近几十年长江流域经济的不断发展壮大,整个流域的人口剧增,城市、集镇以及工矿企业的大量涌现,土地开垦指数不断提高,使得长江流域的生态环境质量也随之发生了变化。

(一)水环境现状

长江流域水质整体较好,但由于地区经济发展的不平衡,对流域内生态环境的影响也不相同,流域内水体污染问题依然严峻。主要表现如下。①局部污染严重。长江干流部分城市江段存在岸边污染带,水质较差,如上海、南京、武汉、重庆、攀枝花;同时,部分支流污染也较严重。②中下游水网地区污染。这些地方沟渠纵横,河流流动性较差,再加上工业排污、农业污染,可以说是“有河皆污”。③流域内主要湖泊均存在污染。太湖湖体为轻度污染,主要污染指标为总磷,全湖平均为轻度富营养状态,环湖河流为轻度污染,主要污染指标为氨氮、化学需氧量和总磷;巢湖湖体为中度污染,主要污染指标为总磷,全湖平均为轻度富营养状态,环湖河流为中度污染,主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量;滇池湖体为重度污染,主要污染指标为化学需氧量、总磷和五日生化需氧量,全湖平均为中度富营养状态,环湖河流为轻度污染,主要污染指标为总磷、化学需氧量和氨氮。

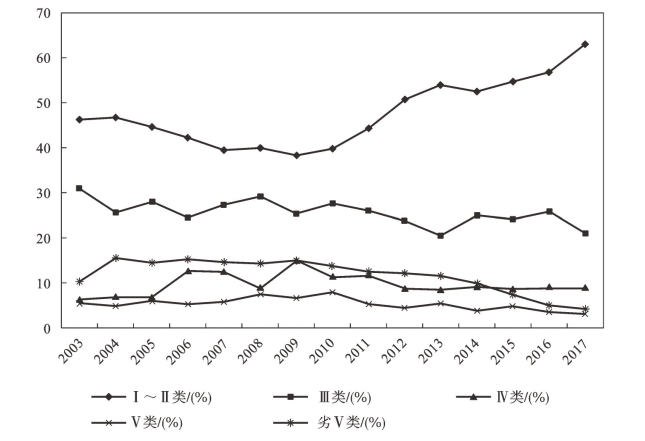

随着长江流域经济的发展,长江的水质经历了由好变坏再逐步治理的变化,2003—2017年长江流域水质年际变化趋势图如图11-1所示。截至2018年,长江流域及西南诸河共评价1244个水功能区,1093个达标,达标率为87.9%。水功能区总评价河长47930.1千米,达标河长89.9%;湖(库)总评价面积8727.9平方千米,达标面积5012.2平方千米,达标率为57.4%。长江流域水功能一级区达标率为87.8%,水功能二级区达标率为89.0%。西南诸河水功能一级区达标率为82.8%,水功能二级区达标率为81.4%,2003—2017年西南诸河水质年际变化趋势图如图11-2所示。

图11-1 2003—2017年长江流域水质年际变化趋势图

造成长江流域水环境污染的因素很多,包括矿产资源开发利用过程中对水环境的污染、化工行业对水环境的污染、农业生产对水环境的污染和航运对水体的污染等。尤其是工业废水和生活污水的排放,2003—2017年长江流域污水排放年际变化统计图如图11-3所示。

图11-2 2003—2017年西南诸河水质年际变化趋势图

图11-3 2003—2017年长江流域污水排放年际变化统计图

(二)大气环境现状

长江流域中部城市空气污染物主要是颗粒物和二氧化氮(NO2),2018年,湖北省17个重点城市空气优良天数比例平均为78.4%,较2017年降低0.7个百分点;二氧化硫(SO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)浓度较2017年分别下降15.4%、6.5%、10.3%和5.9%,臭氧日最大8小时(O3-8h)第90百分位浓度值较2017年上升10.8%,二氧化氮(NO2)浓度与2017年持平。2017年,湖南省14个城市平均空气质量优良天数比例为81.5%,轻度污染天数比例为13.8%,中度污染天数比例为3.2%,重度及以上污染天数比例为1.5%。全省大气二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)含量均优于国家二级标准,可吸入颗粒(PM10)和细颗粒物(PM2.5)含量均超过国家二级标准。

2018年四川省平均空气质量优良天数比例为84.8%,同比上升2.6个百分点,其中优占30.1%、良占54.7%,总体污染天数比例为15.2%,其中轻度污染为12.3%、中度污染为2.2%、重度污染为0.6%。全省各市州二氧化硫(SO2)年均浓度都达标,其中:20个城市达到一级标准,攀枝花市达到二级标准;成都市二氧化氮超标,其余20个城市均达标;颗粒物年均浓度同比下降7.5%,成都、自贡、德阳、绵阳、南充、宜宾、达州7个城市超标,超标倍数为0.03~0.16倍。重庆市空气质量达标天数为316天;6项基本项目中,可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)和一氧化碳(CO)浓度达标,细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮(NO2)和臭氧(O3)浓度分别超标0.14倍、0.10倍和0.04倍。

《2018中国生态环境状况公报》显示,长江三角洲地区空气质量优良天数比例在56.2%~98.4%,平均为74.1%,比2017年上升2.5个百分点;平均超标天数比例为25.9%,其中轻度污染为19.5%、中度污染为4.5%、重度污染为1.9%、严重污染不足0.1%。超标天数中以O3、PM2.5、PM10和NO2为首要污染物的天数分别占污染总天数的49.3%、44.3%、4.5%和2.2%,未出现以SO2和CO为首要污染物的污染天。长三角地区的能源消费结构主要以煤为主,其大气污染的主要来源是煤燃烧、机动车尾气排放等,这决定长三角地区空气中主要的污染物为可吸入颗粒物、SO2和NO2等。煤燃烧排放的SO2、机动车尾气排放和城市烟尘造成空气中O3和细颗粒物大量增加,加上金属冶炼、矿物燃烧和化肥农药等污染行业排放出大量的SO2和NOx,使长三角地区酸雨和温室效应日益严重。

1.化工行业对大气环境的影响

1994—2014年,长江经济带工业废气排放量持续上升,2014年工业废气的排放量达到251432亿立方米,其中NOx、SO2、烟粉尘等大气污染物排放量分别为666万吨、679万吨和480万吨,分别占全国相应污染物排放量的32%、34%和28%。长江流域的大气污染问题越来越严重,成都平原和长江三角洲成为我国霾天数最多的地区。

2.交通运输对大气环境的影响

汽车尾气是目前我国大气污染的重要污染源,2018年武汉市机动车保有量为324万辆,机动车氮氧化物(NOx)排放量为43427.61吨,一氧化碳(CO)排放量为89486.47吨,碳氢化合物(HC)排放量为31536.52吨,可吸入颗粒物(PM10)排放量为1301.31吨,细颗粒物(PM2.5)排放量为1208.96吨。汽车是机动车污染物排放的主要贡献者,2018年排放氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)分别为42801.40吨、80773.20吨、28844.33吨、1260.97吨、1170.20吨,分别占机动车污染物排放总量的98.56%、90.26%、91.46%、96.90%和96.79%。

长江流域是我国最重要的内河通航流域,据统计,长江流域2016年水运船舶货运周转量为31020.42亿吨·公里,船舶的尾气排放对大气污染的影响也不容忽视。船舶尾气中的污染物主要有CO、NOx、HC和PM,2016年长江流域船舶的尾气排放总量,CO、NOx、HC和PM的船舶大气排放总量分别为26.58万吨、89.02万吨、6.12万吨和8.06万吨,分别占全国机动车总排放量的0.78%、15.41%、1.45%、15.09%。(https://www.xing528.com)

(三)土壤环境现状

长江经济带在程度较高的城镇化、工业化和农业现代化以及高强度的土地利用形势下,区域内的土壤污染较为严重,损失和退化问题日益突出。当前,长江经济带土壤污染防控形势严峻,全国6个土壤污染防治先行区,即浙江台州、湖北黄石、湖南常德、广东韶关、广西河池和贵州铜仁中有4个(铜仁、黄石、常德、台州)集中在长江经济带,一部分重金属重点防控区位于长江经济带。

《四川省土壤环境污染状况调查公报》表明,全省土壤污染总的点位超标率为28.7%,轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为22.6%、3.41%、1.59%和1.07%。污染类型以无机型为主,有机型次之,复合型污染比重较小,无机污染物超标点位占全部超标点位的93.9%。镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍8种无机污染物点位超标率分别为20.8%、0.76%、1.98%、3.77%、1.44%、1.79%、0.61%、9.52%。六六六、滴滴涕、多环芳烃3类有机污染物点位超标率分别为0.04%、1.22%、0.57%。

江西省是我国有色、稀有、稀土矿产主要基地之一,部分地区重金属污染严重,德兴铜矿区土壤重金属铜含量严重超标,大余县稻田土壤镉含量超标,稀土开采遍布漳州18个县,稀土开发累计破坏土地面积74.87平方千米,造成水土流失面积81.02平方千米。鄱阳湖流域土壤中重金属污染相对较严重,尤其是重金属铜,在乐安河-鄱阳湖段湿地土壤中,最高含量达到774.79 mg/kg;铅和镉污染程度相对较弱,最高含量分别为35.76 mg/kg和3.79 mg/kg。

《2018江苏省生态环境状况公报》显示,在82个土壤背景点位的土壤环境质量监测中,有72个未超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》风险筛选值,达标率为87.8%。超标点位中,处于轻微污染、中度污染点位个数分别为9个和1个,占比分别为11.0%和1.2%,无轻度污染和重度污染点位。无机超标项目主要为镉、砷、铜、镍和铬,有机项目未出现超标现象。

长江经济带的矿产丰富,矿产开发造成了区域内重金属的污染。此外,长江流域是我国重要的粮食生产基地,农药和化肥的使用也是造成该区域土壤污染的重要原因。

(四)自然生态环境现状

近年来,长江流域的过度开发,造成了生态环境的严重破坏,部分地区湿地退化,水土流失严重,物种多样性锐减,并由此造成一系列的次生问题。

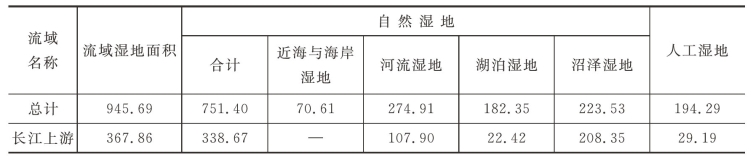

长江湿地面积约2500万公顷,由于地理位置特殊,长江经济带湿地在我国生态保护中处于极其重要的地位,广泛分布的湖泊群和密集分布的河流,在维系长江生态平衡方面,发挥涵养水源、调蓄洪水、净化水质、调节气候,以及维持生物多样性和美化环境等重要的生态服务功能。据水利部门调查,目前我国湖泊湿地只有20世纪50年代的34%,长江中游70%的湿地已经消失,河流湿地已消失了近3万条。2014年1月公布的第二次全国湿地资源调查统计显示,长江流域湿地面积为945.69万公顷,其中自然湿地或天然湿地为751.40万公顷。长江流域湿地统计表如表11-1所示。

表11-1 长江流域湿地统计表 单位:万公顷

续表

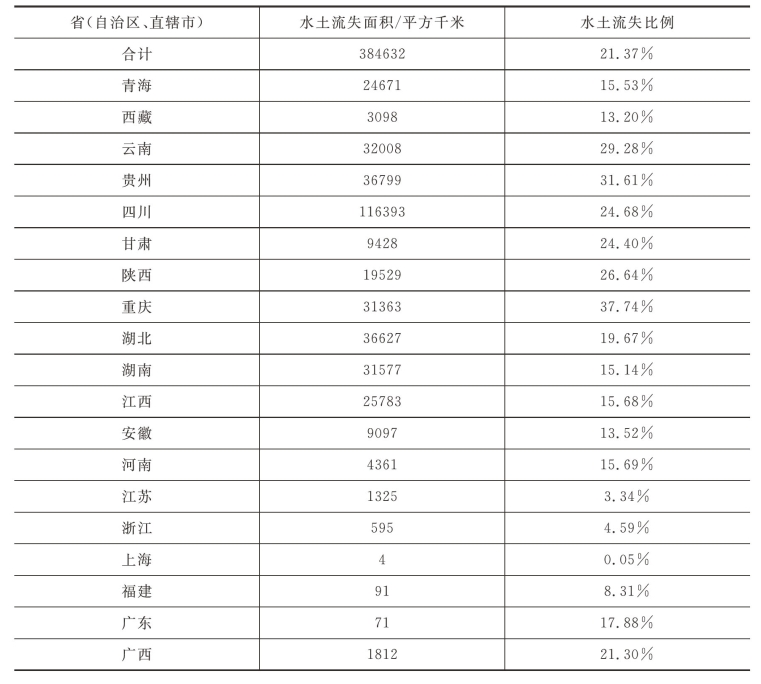

2013年,全国第一次水利普查完成。据统计,长江流域水土流失面积为38.47万平方千米,占流域总面积的21.4%。其中,水力侵蚀面积为36.12万平方千米,风力侵蚀面积为2.35万平方千米。另外,有冻融侵蚀9.62万平方千米。其中,上游地区集中分布在金沙江下游、嘉陵江、沱江、乌江及三峡库区,中游地区的汉江上游、沅江中游、澧水河清江上中游、湘江资水中游、赣江上中游、大别山南麓等区域水土流失较为突出。流域水土流失较大的省(直辖市)有四川、贵州、湖北、云南、湖南、重庆、江西、青海、陕西等,长江流域各省(自治区、直辖市)水土流失面积见表11-2。

表11-2 长江流域各省(自治区、直辖市)水土流失面积

水土流失造成大量的土壤流失,流失的土壤一部分随水直接进入海洋,更大一部分则随水流流速的降低淤积在沿途的河道和塘堰,使河道和塘堰的功能降低,蓄水调洪能力锐减。因此,水土流失造成的后果是破坏土地资源,恶化生态环境,加剧洪旱自然灾害和江河湖库面源污染。

长江流域长期围湖造田、挖沙采石、交通航运及干支流部分已建、在建水电站,均压缩了水生生物生存空间,导致水生生物栖息地被破坏。总体而言,长江流域水生生物多样性正呈现逐年降低的趋势,上游受威胁鱼类种数占总数的27.6%,重点保护物种濒危程度加剧,白鱀豚、白鲟、鲥鱼已功能性灭绝,长江江豚、中华鲟成为极危物种。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。