无论是声音形态描述还是响器形制描述,描述者首先陈述的是这些声音或音乐种类的名称或称谓。而一种民间音乐或一种民间乐器,又常常同时有多种称谓,就像本书第四章调查提纲涉及的名称项目那样,可能会有本地居民(局内人)的自称,外地居民及学者(局外人)的他称以及其他各种各样的变异称谓等。其中有的自称或某些民间原有命名,多半出现在古远的自然民族阶段,或产生于这些音乐种类初期形成的音乐生活过程之中,其名称即随之包含着某些与音乐种类相关的人文内容、历史内容以及特有形态特征和划类标准选择等信息,因而描述者应当充分估量这些信息并在描述中加以表现。通过这些自称或固有称谓的适当描述,使其与民族音乐学相关的人文内容得到恰当反映,使其音乐种类的历史发展轨迹得到某种程度的提示,使其某种特有形态表现得到应有的突出,使其同种异名的音乐种类得到明晰的分辨和归纳,这样才能使相关的文字描述体现出应有的学术品格。

图38 白族勒墨人乐器“迪乌里”

例如,中国四川凉山彝族所用的一种直吹笛子,通常被局外人称为“竖笛”,然而彝语却有另外的原生称谓“克些及黑”。如果将这一彝语原称所包含的具体内容进行译述,其意为“咬着吹的笛子”,因为此笛吹奏时,用牙咬住吹口,以舌头堵往部分吹口直吹。再如,笔者1985年在云南怒江州碧江县四区白族勒墨人住地调查,发现该地勒墨人也使用一种单管边梭直吹乐器,局外人称之为“短笛”或“竖笛”,而勒墨人则将之称为“迪乌里”(图38)。通过交流和访谈才知:“迪”、“乌”、“里”三字发音,是该乐器所奏主要三音列的声音模仿,专用此乐器吹出的曲调和伴奏当地的一种民歌,都叫“迪乌里调”。可见,彝语“克些及黑”和勒墨人话“迪乌里”这些乐器原生称谓,是以这一乐器特殊演奏形态(形制和奏法)和音乐表现形态(主要音列模仿)显示来命名的,的确包含一些民族音乐学考察需要关注的“深意”,故而这些称呼在民族音乐学描述中便具有了可以深入思考、追寻和研究的学术内容:“克些及黑”之称,使我们能够从乐器形制奏法角度,将此乐器与其他不用此式吹奏的“竖笛”类区分开来,从而具有“划类标准选择”的意义,同时,亦为该乐器其他项目所具有的形态特征(如特殊的音色品质构成)等,从演奏法方面进行相关的联系和提示;“迪乌里”之称,则使我们能够从勒墨人民间音乐音阶和音列的构成分析中,发现与这一乐器制作和音列构成方面的某些音乐形态联系,同时还可能意识到这一乐器的音列构成与当地民歌的基本音调,也存在着某种交融性联系。据此即可以说,在音乐形态描述或是乐器形制描述中,关注和加强相关原生称谓的发现和描述,从音乐文化内涵考察的角度有时会显露出比关注非原生称谓更具有民族音乐学学科特色的学术价值。

正如他称不能在所有情况下概括和代替自称的特殊意义一样,自称也不能在所有情况下取代他称在民族音乐学描述中的通行性运用。如果完全不使用他称,在某些情况下就不能将自称恰当地归入某大类音乐的系统、协调、比对的描述之中,也难于彰显同类、同原理乐器相互间的某些关联和联系。因为同一种音乐和乐器,在不同地区和民族中流传开来以后,经常会出现繁多而极不一致的各种自称。例如,汉语称为“口弦”的这种在全世界诸多民族中都流传的乐器,仅在中国的二十多个少数民族中,就有三十余种含义各不相同的自称,柯尔克孜族称“铁木耳阔木孜”,彝族称“和贺”、“冲”,白族称“篾弦”、“期空”,纳西族称“古谷”,苗族称“勃爹”、“加”,等等,真是不一而足。我们对这一乐器进行描述,当然不能每次提到它都要罗列所知各民族的几十种不同自称,或使用一个只有少数人才使用的名称来替代所有的自称,而只能使用某一流传面最广、为多数人所知的称呼作为通行名称来进行概括和表述,而这一通行名称对其他民族来说,必然就是他称了。“口弦”作为具有代表性的同类乐器通称来使用,对于繁杂的自称来说,是一种囊括,因而它应当是一种可以为多数人普遍接受的“大众化”、“通用化”称谓的选择方案。

此外,关于音乐种类和乐器种类名称的文字写法和读音,在描述中也应予以考虑。因为用某种语言体系的文字去记写不同语言的名称读音,不一定能完全准确地加以显示。如我们用汉字去记写非汉语发音的某些少数民族的音乐专门名称,就会遇此情况,因而在汉字记写的名称之后注以拼音(汉语拼音或国际音标)应当是必要的。这样做,可以基本避免因方言发音差异和汉语发音不准致使名称读音发生较大变异的现象。这里可以引用万桐书编著的《维吾尔族乐器》[16]中的乐器称谓注音为例,作者在汉字记写的维吾尔语乐器名称之后,都注有拼音和汉语他称,如“乃依(Nai yi木笛)”、“苏呐依(Suo nayi唢呐)”、“喀呐依(Ka nayi长喇叭)”、“萨它尔(Sa taer)”等。

音乐专门名称和音乐专门术语,是两种不同性质的词汇,其内容含量各有不同,二者不能混淆。在民族音乐学的描述中,音乐专门名称是个体化的,它表征的是音乐种类、乐器种类和音乐作品个体;而音乐专门术语,则是概念化的,它表征的是某些音乐个体所共有的某种音乐构成类型和模式。

例如,我们通常所说的“京剧”、“越剧”、“川剧”等,是中国地方戏剧个别“种”的称呼,所以应当说它们是个体的、专门的名称,而不是术语;而我们通常表述的“戏曲”一词,则是将中国所有地方戏剧种类作为一个“类型”和“模式”来表述的词汇,所以应当说它是概念化的、专门的术语,而不是名称。

据此,本节所述民族音乐学描述中的专门术语,就是那些具有“类概念”意义的音乐学词汇,如今天已在各民族民间音乐和专业音乐描述中通用的一些词汇:音阶、音域、调式、节奏、旋律(曲调)、曲式(曲体)、单声、多声、和声、音声等等;还有某些民族自用而其他多数民族不用的特殊术语,像中国传统音乐(主要是汉族传统音乐)领域中普遍使用的“戏曲”、“曲艺”、“山歌”、“小调”、“声腔”、“板式”、“曲牌”、“文武场”、“宫调”、“旋宫”、“借字”、“律吕”,等等。

关于音乐描述中是优先使用民族特有术语还是国际通用术语,目前在民族音乐学界仍有不同意见。不过笔者认为,如果一项研究课题描述所使用的专业术语为世界各国和各民族所共用,这自然是件最好不过的事情。因为果真如此,那么这项研究课题的学术之光,就会很快穿透不同文化构成的深邃迷雾,普照于其他国度和不同民族的学者身上,从而使它得到广泛的交流和共识。迄今人类创建的许多成熟的自然学科,其术语的使用情况就是这样。但是,作为具有突出人文学科特点的民族音乐学,这一理想并非如我们想象的那样容易做到,正如比较音乐学先驱埃利斯的结论所说,全世界不同民族的传统音乐,并不是完全采用同一原理构成的音乐,而是产生于不同文化背景、处于不同历史发展阶段、具有某些不同构成原理的相异型音乐,这就必然会有各民族所用表述本民族音乐特征和构建规律的特定术语出现,其中许多都是无法用他民族创用的和通用的术语来代替的专用词汇。(https://www.xing528.com)

例如,“歌剧”这一欧洲民族创用并已在世界范围内通用的术语,就无法正确代替中国传统音乐形式中的“戏曲”一词来使用,尽管也有学者在英文著述中将中国戏曲表述为中国式“歌剧(opera)”,但这并不是最准确的描述,因为“歌剧”和“戏曲”是在两种不同文化范围内生成的相异的表演艺术,其音乐构成和戏剧表演有着非常不同的规律和法则,二者替用极容易造成不同内容和形式的混淆。所以,中国学者坚持使用“戏曲”一语,并没有什么不合理的地方,它反而会更利于人们认识和了解这一形式在音乐构成上所具有的共性和特殊性、世界性和民族性。

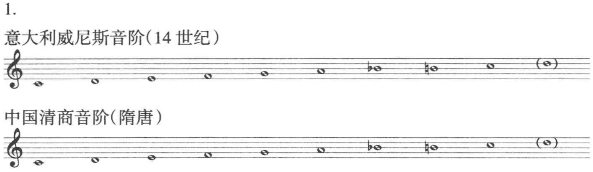

再如,中国传统音乐使用的某些音阶,在音列构成上与西方传统音乐音阶有相同的情况:

从以上谱例可以看出,威尼斯音阶与清商音阶的音列构成相同,自然大调音阶与清乐宫调式音阶的音列构成也相同,它们作为音乐形态范畴描述的音阶术语,为其通用是不是就可以相互替代?不必用中国传统音乐的名称,而采用西方的名称?或用中国传统音乐的名称去代替西方的称呼?不是过去有人在描述中国清乐宫调式音阶时就用过“大调式风格”、“大调式特征”的文字描述吗?我们的回答自然是否定的。

因为这些音级组成看来相同的音阶,在实际的音乐构成和运用中,其运动法则是各不相同的,它们构成了不同地域、不同民族的相异音乐的不同音调特色,因而不可混为一谈。威尼斯音阶是以 为变化音,而清商音阶则是以还原B为变化音[17],自然大调音阶中B是导音,它以倾向主音的小二度进行为其特点,而清乐宫调式音阶中B不是导音,它以不倾向主音而多半越过主音作小三度进行为其特点,并且它们各自在本民族传统音乐的“调式体系”中,还具有不同的音乐意义和作用,这正是它们貌似相同而实则不同的民族性品格所在,因而它们作为类概念术语在民族音乐学的描述中,相互间自然具有不可替代的音乐学内容。

为变化音,而清商音阶则是以还原B为变化音[17],自然大调音阶中B是导音,它以倾向主音的小二度进行为其特点,而清乐宫调式音阶中B不是导音,它以不倾向主音而多半越过主音作小三度进行为其特点,并且它们各自在本民族传统音乐的“调式体系”中,还具有不同的音乐意义和作用,这正是它们貌似相同而实则不同的民族性品格所在,因而它们作为类概念术语在民族音乐学的描述中,相互间自然具有不可替代的音乐学内容。

正是鉴于上述情况,民族音乐学的描述,除已被各民族普遍认可而能相互通用的一些术语之外,还应当认真考虑各民族特有术语的适当使用,这样才有可能正确显示该民族传统音乐构成的个性和民族性。不要因为过分追求术语的“通用”,使不同类概念术语相互混淆而掩盖了它们实际的音乐学意义和独特的形态价值。

此外,还有一条原则需要强调,那就是在描述中创用和借用新术语,应当十分慎重。因为人们有时过于看重术语命名的优先权,以为这是显示个人描述水平“高深”的标志,以此可以攫取到科学的荣誉,这就必然会导致轻率地使用和借用许多并不那么准确和科学的新术语。我们应当明白,在科学的民族音乐学描述中,比优先使用新术语权利更为重要的,实则是这些术语的正确性和实用性。一位成熟、踏实的音乐学学者,并不需要使自己的表述成为名词术语的堆砌,让读者望而生畏和不知所云。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。