由印刷媒介和电子媒介组成的重庆音乐文化大众传播,打破了地域空间的限制,最大限度满足多样化受众群体的需要。印刷类大众传播通过印刷技术将乐谱、音乐文章、信件、期刊、书籍等载体形式,把流动的音乐“固化”,把传播者的思想较完整地存储,复制形成以文献母版为中心的辐射状传播,并随着传播受众的反馈和时间的沉淀而流传。这种传播方式需要接受者具备一定文化素质和音乐修养。由于印刷媒介发行量大、保存时间长,具有权威性和专业性,可以让受众不受时间和场地限制反复阅读咏唱和接受,这无疑对战时重庆音乐文化的传播产生了积极的助推作用。

报纸以刊载新闻和时事评论为主,面向公众定期、连续发行的印刷出版物,是大众传播的重要载体,具有反映和引导社会舆论的功能。如毛泽东所说:“报纸的作用和力量,就在它能使党的纲领路线,方针政策、工作任务和工作方法,最迅速最广泛地同群众见面。”[1]重庆在抗战期间,先后出版报纸133种。[2]《新华日报》是中国共产党在大后方的政治机关报,除了宣传中国共产党的政策方针外,对战时重庆音乐界的音乐消息、演出活动、音乐交流等音乐现象也进行实时报道。刊载了来自延安和苏联等世界反法西斯同盟国的《反侵略进行曲》《妇女战歌》《我们生活在歌声里》《最后神圣的战争》《斯大林歌》等正义歌曲40首,[3]《歌曲在苏联红军中》《新音乐运动在延安》《柴阔夫斯基的第四交响曲》《红军歌舞在远东》《聂耳作品的历史性》《音乐教育方法简论》《介绍马思聪的乐曲西藏音诗释》等音乐史论、评论、译文等音乐文章94篇,[4]向重庆民众介绍延安音乐动向、苏联和世界反法西斯国家的音乐创作等。《新华日报》是战时重庆传播音乐信息最多的报纸媒体,特别是对于延安革命音乐文化的传播,“软性”地介绍和宣传延安,宣传中国共产党主张,使大后方民众更深入地了解中国共产党,了解延安边区的文化,体现了传播的目的性和普适性,成为在重庆地区倡导延安声音,进行抗战宣传教育的有效方式。

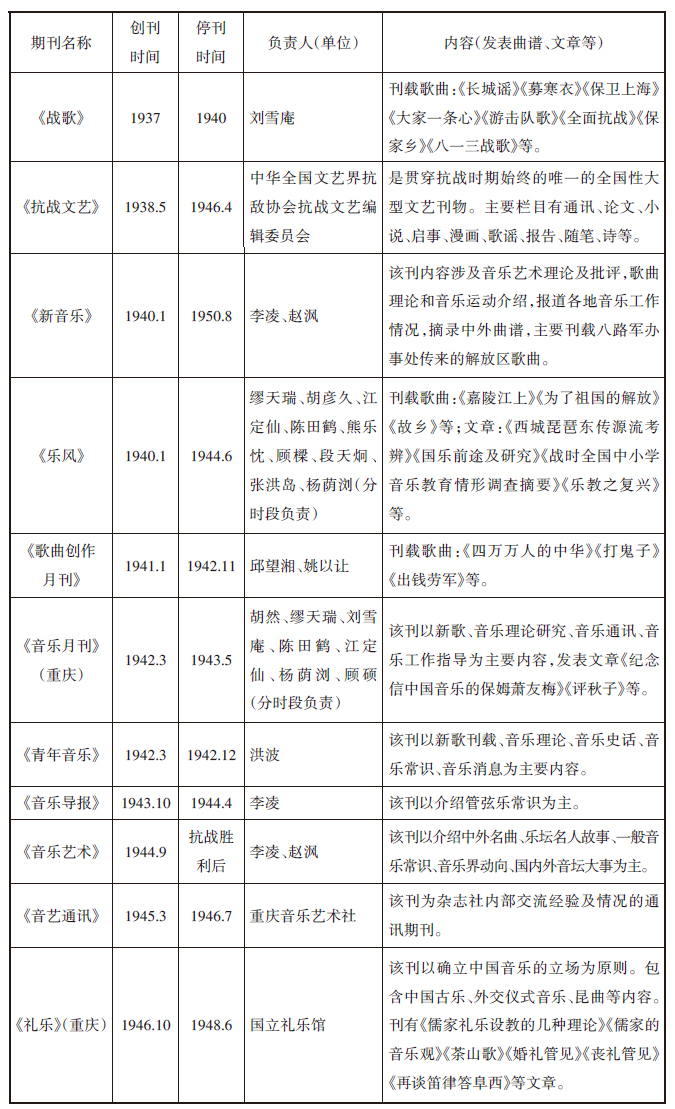

在战时重庆,与报纸交相辉映的纸媒是音乐期刊。它不仅是以刊载音乐信息为主要内容的另一种印刷媒介,也是音乐生产和社会音乐活动的推进者。[5]不包含报纸和其他期刊的副刊、增刊、特刊在内,目前了解到的战时重庆出版的专业音乐期刊共11种,详见表5-3。

表5-3 战时重庆出版的音乐期刊

期刊较报纸而言,虽然不具备报纸的时效性,但它针对性强、信息生命周期长,同时图文并茂的信息传播能让受众产生强烈的视觉冲击,留下深刻印象。纵观战时重庆的音乐期刊,主要突出对抗战音乐文化的创作和传播、中国民族音乐的挖掘和探索,以及西方音乐家、音乐理论、演奏(唱)技法、音乐体裁形式的介绍。这些音乐期刊,为西方音乐在中国的快速发展和中国音乐民族化发展打下了坚实基础,为中国抗战音乐创作指明了民族化、大众化的发展方向。

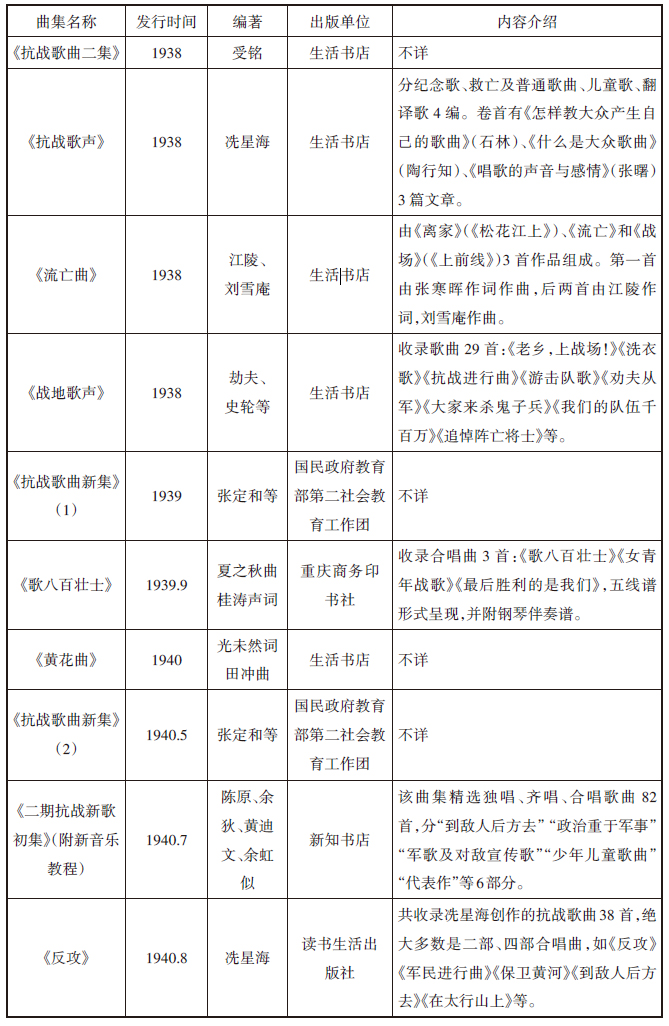

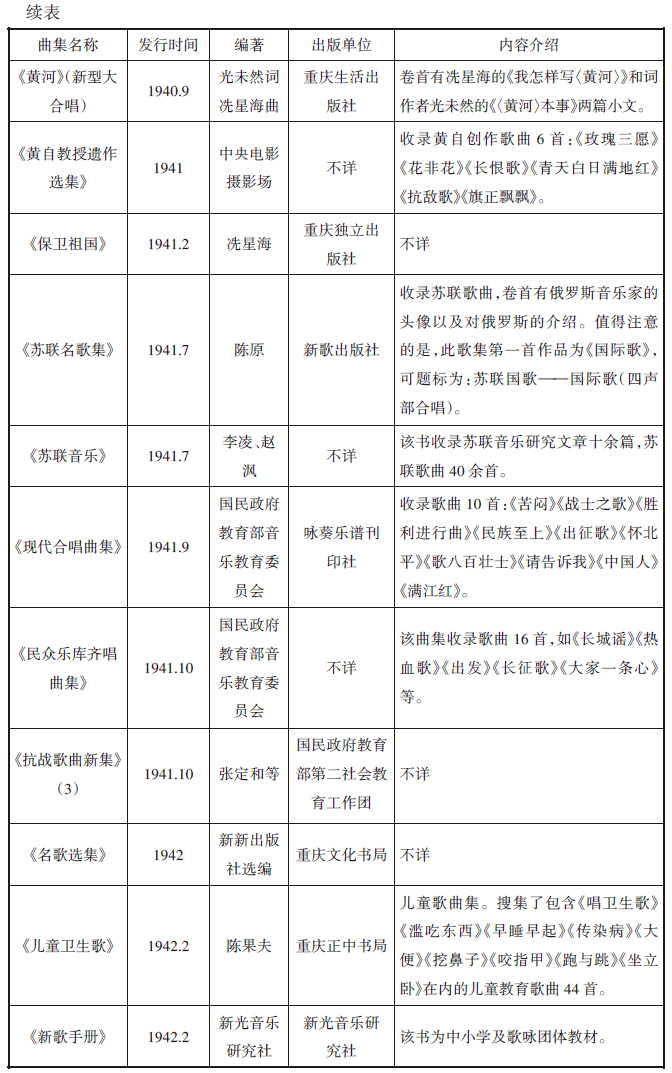

以书籍形式的歌曲集出版,也是战时重庆的重要纸媒传播之一。李抱忱编辑的英译版《中国抗战歌曲选》是歌曲集中比较有代表性的一本。歌词由李抱忱翻译,无伴奏者则由编者及刘雪庵编配,包含《义勇军进行曲》(田汉词,聂耳曲)、《自卫》(马祖武词,赵元任曲)、《救国军歌》(塞克词,冼星海曲)、《牺牲已到最后关头》(麦新词,孟波曲)、《长城谣》(潘孑农词,刘雪庵曲)、《大刀进行曲》(麦新词曲)、《出发》(劳景词曲)、《中华民族不会亡》(野青词,吕骥曲)、《游击队歌》(贺绿汀词曲)、《抗敌歌》(韦瀚章词,黄自曲)等,共计12首。1940年歌曲集完成编辑,在欧美各大杂志逐步刊载。[6]《中国抗战歌曲选》(英文版)在西方世界的传播,具有音乐文化传播的典型性:乐谱把流动的音乐固定下来,乐谱传播又让固定下来的音乐继续较精准地在不同时空流动,这样的传播形式在抗战重庆的中外交流中有着丰富的体现。如赵沨配译的《喀秋莎》《人不犯我我不犯人》《夜莺曲》《假如明天战争》等苏联革命歌曲在中国大地上传唱;著名苏联作曲家克利曼蒂克•基马利夫,也曾将15首中国抗战歌曲编制成五线谱,并将一部分制成留声机唱片,《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《流亡曲》等作品在苏联受到欢迎[7]。战时重庆共出版发行歌曲集35本(详见表5-4),随着抗日救亡歌咏运动在重庆的蓬勃发展,歌曲集成为抗战旋律广泛传播的重要媒介之一。

表5-4 战时重庆出版的歌曲集

战时重庆音乐文化传播的大众传播媒介除印刷出版物外,还有如广播、唱片、电影(包括电影音乐和音乐新闻纪录片)为主的电子媒介。较印刷媒介而言,电子媒介生动性和易感性对听众的文化水平和专业知识的要求不高,即便是一般民众,也能通过电子技术直观感受音乐,甚至被音乐所吸引,不会出现接触到纸媒类的声乐谱、器乐谱等望而却步的情况,这种传播载体打破了时间和空间界限,具有传播速度快、受众范围广、保真度高的特点。

音乐广播是抗战时期最为重要的一种传播,能够不受国别、地区、语言、场地等客观因素制约,最大限度地发挥其舆论引导功能。面向国内的中央广播电台和拥有国外受众的中国国际广播电台,是战时重庆电子媒介的代表。

1938年3月10日,随国民政府西迁的中央广播电台在重庆开始播音,呼号为XGOA,每天7:30至23:00间歇播音7小时,设有新闻、教育、政治、文艺等节目。1940年4月,中央广播电台改用新节目时间表,取消了《义勇军进行曲》《抗战教育》《抗战讲座》和《抗战歌曲》等节目,后来随着国民党顽固派发动第二次反共高潮,该台大大削弱了对抗战的宣传,反共成为其主要宣传内容。[8]

1939年2月6日,中央短波广播电台(国际广播电台前身)在重庆正式启用,发射装置在小龙坎,播音地址在中山三路。它的服务范围不仅覆盖中国,还包含英、法、德、意、苏联、日本、澳大利亚、菲律宾、新西兰等国家。对北美广播呼号为XGOX,对欧洲、亚洲的呼号为XGOY,使用国语、英语、日语、俄语、马来西亚语、越南语、荷兰语、泰语、缅甸语、法语、西班牙语等国别语言和广州话、厦门话、客家话、潮州话、海南话、上海话、瑶语、蒙语、藏语等地方方言,每天4:00至23:30,分6个时段进行广播。2月19日,制定新的节目时间表。对英、法、德、意广播呼号为XGOY,对苏联广播使用XGOY呼号,对日本使用XGOY呼号。每天4:00至6:30播放国乐、西乐、演讲、评剧和杂剧等;9:30至11:30进行包括音乐在内的广播;20:00至22:30广播闽粤乐曲、南洋杂曲、国乐和西乐等;23:00至23:30时段则重点对苏联播放中国音乐。虽然后来节目时间表不止一次地被更新调整,但是对外广播中仍保留了《抗战歌曲》等音乐节目,音乐节目的重点内容依然是抗战音乐文化和中国民族音乐。1943年3月,中央广播事业管理处拟定《加强并改良广播工作方案》,充实娱乐节目,加强乐队组织,其旗下的国乐队增至50人,并要求充实唱片数量,加强剧院的实况转播和广播人才的培养。1946年5月5日,国民政府还都南京,国际广播电台仍驻留重庆。1949年11月29日,中国人民解放军解放重庆,并派军代表荣一农进驻并接管中国国际广播电台。[9]

从传播效果看,双向的音乐广播活动成为当时国际最主流的传播手段。国际广播电台不仅坚持以“抗战音乐”栏目为窗口,向世界各地传播中国的抗战歌曲和国乐,同时,也把先进的西方音乐和中国各地民族音乐介绍给了广大的听众。中苏友好协会就曾多次组织对苏联文艺界同仁的现场音乐会广播,《旗正飘飘》《游击队歌》《满江红》《摇篮曲》《狂想曲》《舞曲》《思乡曲》《晚会》等中国作品通过这种方式传播到苏联。1940年1月28日,苏联广播频率30.96MHz的广播专电提道:苏联无线电委员会将改变原来对华音乐广播不定时状态,决定之后每月29日对华广播最精彩之新旧音乐。在接下来的第二天,也就是定为每月29日的对华“音乐广播日”的1940年1月29日下午3时(莫斯科时间),苏联广播对向中国广播的特定音乐节目进行了隆重的宣传,节目由六电台广播,既有旧俄国歌曲、新苏联流行歌曲、及流行歌插曲(《顿河之水缓缓流》《掘土歌》等),并有苏联第一流之音乐团(红军红旗歌舞团)参加演奏。[10]1940年3月18日,重庆再次向莫斯科进行音乐广播,苏联各界均纷纷收听,极感兴趣。据无线电委员会人士称,中国对苏广播在传播技术上略有困难,但大体仍告成功,听众对于中国所播音乐一致赞美,并且莫斯科权威人士亦感满意,希望中苏今后能再度交换音乐广播,加强两国文化关系。[11]

据不完全统计,中国国际广播电台1939年共收到海外听众40多封来信,1940年收到59封,分别来自印尼、马来西亚、菲律宾、澳大利亚、新加坡、缅甸及国内,内容包括收听报告、建议和反映等。1941年内,国际广播电台共进行广播675小时,其中新闻420小时,演讲75小时,宣传20小时,音乐135小时,戏曲25小时。音乐节目播出时长占该台广播总时长的五分之一。据1至10月的海外听众分布统计,北美占比35.6%,居首位,其次分别是南洋、澳新地区和欧洲。[12]作为中国面向世界的喉舌,中国国际广播电台以其独特的节目设置和传播方式,满足不同受众的多种需求,在这个残酷的战争环境下,成为坚持抗战,积极宣传中国抗战精神,顽强生存,广播不停,成为“炸不死的重庆之蛙”[13]。

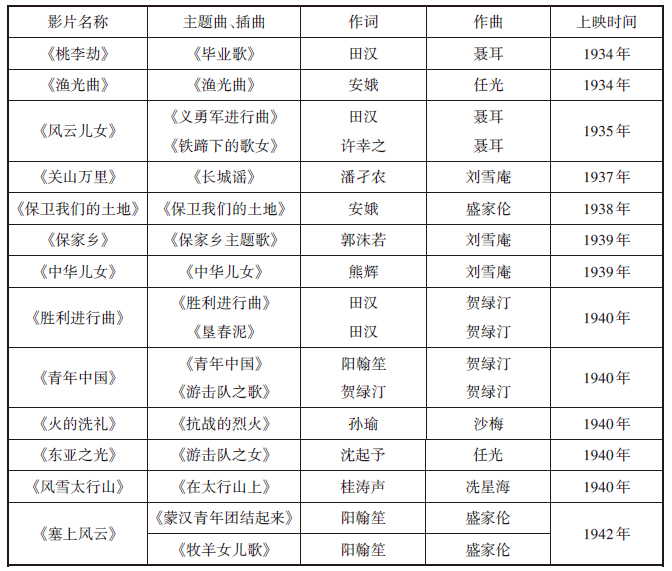

抗战期间,中国电影制片厂、中央电影摄影场、中华全国电影界抗敌协会先后进驻重庆,拍摄了《保卫我们的土地》《保家乡》《胜利进行曲》《好丈夫》《塞上风云》《中国青年》《还我故乡》《火的洗礼》《中华儿女》《孤城喋血》《长空万里》等多部电影。贺绿汀、沙梅、刘雪庵、任光、盛家伦等作曲家以中国抗战和反法西斯战争为主题动机,借鉴西方作曲技法,利用中国民间音乐素材进行大量电影音乐创作(见表5-5)。《毕业歌》《渔光曲》《长城谣》《游击队之歌》等这些至今仍被我们作为教科书级范本的传唱电影主题曲和插曲,随着电影在重庆的发行和上映成为了家喻户晓的经典作品,同时又随着唱片的灌制和电影的展演在苏联、新加坡、美国、法国等国家发行,完成了传播受众的最大扩展。(https://www.xing528.com)

表5-5 战时首都出版发行的电影音乐

电影歌曲激发了音乐家的创作热情,在强化影片故事情节的同时,丰富音乐内涵,最大限度引起观众共鸣。战时重庆的电影音乐丰富了抗战音乐和民族音乐的传播手段,成为服务广大受众,影响和感动民众积极抗战,努力反抗世界法西斯侵略的有效途径。

抗战时期,重庆的音乐传播媒介作为艺术化的战斗武器,承载了对抗战精神的鼓动、宣传、教化等角色使命。也许,报刊曲谱会焦黄、电影胶片会老化、戏剧情节会淡忘;也许,并不是每一条广播讯息都能被记录下来,但这些优秀的抗战音乐作品和中国人民顽强不屈的民族精神,至今仍是学校和社会思想政治教育的重要支撑。

[1]毛泽东:《对晋绥日报编辑人员的谈话》,《晋绥边区:新闻战线(创刊号)》1948年第5期。

[2]谢儒弟主编:《重庆抗战文化史》,团结出版社2005年版,第177页。

[3]张倩:《传播学视域下抗战时期重庆音乐文化研究》,硕士学位论文,黑龙江大学,2019年6月,第26—27页。

[4]李滨荪、胡婉玲、李方元:《抗日战争时期音乐资料汇集•重庆〈新华日报〉专辑》,西南师范大学出版社1985年版。

[5]曾遂今:《音乐传播学理论教程》,中国传媒大学出版社2014年版,第145页。

[6]《乐风》第1卷第1期,1940年,第38页。

[7]《新闻报》,1939年9月15日,第11版。

[8]胡耀亭主编:《中国国际广播大事记》,中国国际广播出版社1996年版,第797页。

[9]胡耀亭主编:《中国国际广播大事记》,中国国际广播出版社1996年版,第831—832页。

[10]见《新闻报》,1940年1月29日,第9版。

[11]见《新闻报》,1940年3月22日,第3版。

[12]胡耀亭主编:《中国国际广播大事记》,中国国际广播出版社1996年版,第796、801、809页。

[13]《重庆珍档:炸不死的重庆之蛙——中国国际广播电台的前世今生》,发布于2017年9月20日,来源于https://www.cqcb.com/hot/2017—09—20/490576_pc.html,引用日期:2021年1月18日。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。