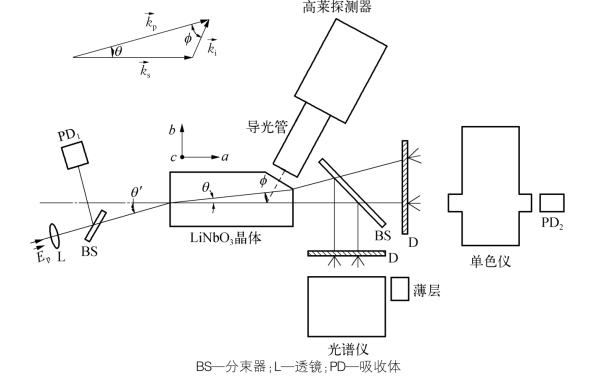

在太赫兹波参量技术中,泵浦源通常为红外波段或可见光波段的激光,产生的参量光(Stokes光)与泵浦光角度很小(对于LiNbO3晶体一般小于5°),而产生的太赫兹波与泵浦光的角度较大(约为30°),而LiNbO3晶体在太赫兹波段的吸收系数和折射率都很大,太赫兹波易在晶体表面发生全反射。最初的耦合方式是通过在太赫兹波出射方向上对晶体进行切割(切角法),使得生成的太赫兹波从晶体表面垂直出射,实现太赫兹波的耦合输出,结构如图4-20所示[41]。但其生成的大部分太赫兹波都被晶体所吸收,耦合效率低下。

图4-20 切角法耦合输出太赫兹波装置示意图

1996年,日本的Kawase等[43]提出在LiNbO3晶体表面蚀刻光栅结构的方法来耦合输出太赫兹波,较之前的切角耦合结构转换效率提高了250倍。他们使用了砷化镓薄片组成的法布里-珀罗标准具测量了太赫兹脉冲的频率。他们使用1 064 nm的调Q激光器作为泵浦源,脉宽25 ns,输出能量30 mJ。他们使用Si-Bolometer探测器探测太赫兹波能量,使用肖特基二极管阵列来探测太赫兹波脉冲的时域波形,具体结构如图4-21所示。他们测量到的太赫兹波脉宽比Stokes光脉宽略宽,但要比泵浦光脉冲脉宽更窄,证明了产生的太赫兹波脉冲宽度在泵浦光和Stokes光脉冲宽度之间。

图4-21 表面蚀刻光栅方法耦合输出太赫兹波

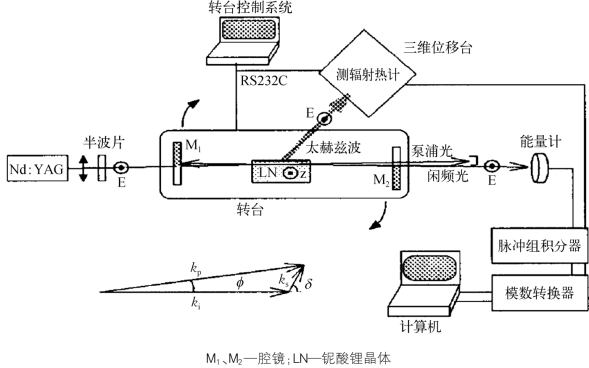

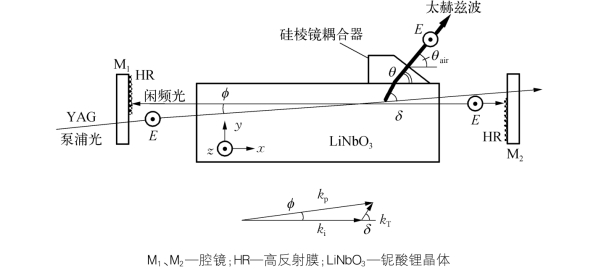

1997年,Kawase等[44]又提出了利用单硅棱镜耦合的方式输出太赫兹波,这种耦合方式使得太赫兹参量振荡器在调谐过程中的太赫兹波输出方向几乎不改变,提高了太赫兹参量振荡源的实用性,结构如图4-22所示。随后,Kawase等[45]在2001年提出了改进方案(图4-21),通过在晶体侧表面贴合若干个硅棱镜,实现了六倍于单硅棱镜耦合方案的耦合效率并使得其光斑远场直径减少了40%,结构如图4-23所示。由于耦合损耗的降低,他们也探测到了更宽频率的太赫兹波范围(1~3 THz)。

图4-22 单硅棱镜耦合输出太赫兹波装置示意图(https://www.xing528.com)

图4-23 多硅棱镜耦合输出太赫兹波装置示意图

2006年,日本Ikari等[46]又提出了浅表面垂直出射结构,进一步提高了耦合效率并且有效改善了输出太赫兹波的光束质量,如图4-24所示。通过设计晶体的结构,使得泵浦光和Stokes光在晶体内表面反射一次后通过晶体,且生成的太赫兹波出射方向垂直于晶体的出射面。这种结构使得在耦合输出点附近生成的太赫兹波在晶体内的传输距离很短,大大减小了输出点附近晶体对太赫兹波的吸收。同时,由于没有附加任何的耦合器件,输出的太赫兹波拥有很好的光束质量。但其出射点以外生成的太赫兹波几乎都被晶体所吸收,且出射点处产生的太赫兹波在输出晶体时也有着很大的菲涅耳反射损耗,依然没有克服晶体在太赫兹波段的强吸收和高折射率对太赫兹波所带来的影响。

图4-24 浅表面垂直出射结构耦合输出太赫兹波装置示意图

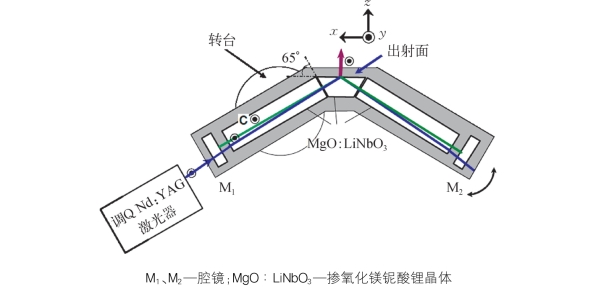

2014年,山东大学王伟涛等[47]提出了多点同时输出的浅表面垂直出射太赫兹参量振荡器结构,结构如图4-25所示。通过设计板条状的晶体结构,使得泵浦光和Stokes光在晶体内部发生5次全内反射,从而拥有5个太赫兹波出射点,并且能够实现1.30~2.47 THz的调谐范围。这种结构大大提高了对非线性晶体的利用效率,提高了太赫兹参量振荡器的转换效率。与普通的浅表面垂直出射结构相比,这种结构的太赫兹波能量输出提高了3.56倍。

图4-25 多点同时输出的浅表面垂直出射太赫兹参量振荡器结构示意图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。