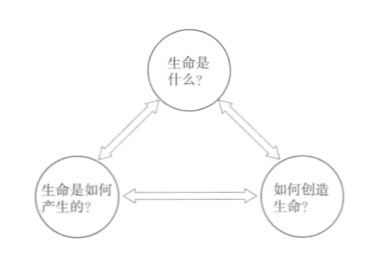

图5 全面理解生物学所需要解决的三个关键问题

从第1章中所描述的生命体的奇怪特性到第5章中所讨论的难以捉摸的生命起源,现代生物学所面临的科学困境展露无遗,将非生命体和生命体联系起来的过程可以说是困难重重。事实上,“生命是什么”,“生命是如何产生的”,以及“如何创造生命”这三个核心问题依然没有得到解决。第一眼看上去,这些问题似乎相互独立,彼此之间没有什么联系。但是,正如图5所示,它们之间实际上存在着密切的联系。我们只要稍加思考就能发现,如果想要回答其中一个问题,我们必须先找到另外两个问题的答案。我们不清楚该如何创造生命,因为我们并不知道生命是什么;我们不清楚生命是什么,因为我们不明白生命起源背后的规律。因此,即便在过去六十年里,科学家们在分子生物学领域已经获得了令人瞩目的进步,但生物学所研究的生命本质依然处于一个含混不清的状态。这样悲观的看法可不是一个对生命问题过度狂热的化学家肤浅的个人观点,越来越多的人开始表达类似的看法。

我们在前面提到过卡尔·乌斯的一篇文章,他在文章中以近乎弥赛亚的方式说道:

当代生物学就像一百年前的物理学,我们对该学科的理解还不够全面。二者的相似点在于,它们过去的指导思想都走到了尽头,人们急需一个更深刻、更激动人心的全新思想来描绘现实……回顾过去的一百年,19世纪末的物理学界也弥漫着这样一种科学画卷即将圆满的感觉。学科的主要问题纷纷得到了解答,仿佛从此以后,人们只要解决一些细节问题就行了。这和现在的生物学很类似,不是吗?这实在是令人感到似曾相识!

卡尔·乌斯对生物学的分子方法曾做出过重要的贡献。他虽然收获了丰富的成果,却好像对这个方法失去了信心。矛盾的是,正是通过分子生物学带给我们的大量知识,我们才意识到自己在生命问题上的无知。那么问题究竟出在哪儿呢?

从达尔文主义到现代生物学的发展过程是一条曲折蜿蜒的道路。毋庸置疑,达尔文最重要的成就是建立了生物学的自然科学基础,就这样,他成功地将生物学从超自然世界移植到了自然世界。通过这样的方式,达尔文完全改变了我们对自身和我们所生活的世界的认知。但是,这个改变的过程远非一帆风顺。首先,达尔文主义的核心思想“自然选择”在20世纪以前都没有被生物学家们完全接受。到了20世纪30年代,在《物种起源》发表了80多年后,达尔文理论才作为现代进化综论的一部分被接受。最终,达尔文的进化理论和孟德尔的群体遗传学成功地结合了起来,这才打消了学界对达尔文主义的疑虑。这两个理论结合起来后,自然选择机制的魔力才真正得到了显现,那些批评达尔文主义的声音这才逐渐消失。

与此同时,一场新的革命正蓄势待发。这场革命就发生在分子生物学领域。正如我们之前提到的那样,在1953年DNA的结构被阐明后的半个世纪里,伟大的发现一个接一个地突现,包括DNA的复制、RNA的转录、蛋白质的翻译还有核糖体的结构等等。这些发现同时也伴随着一长串诺贝尔奖得主的名单。新的发现照亮了沃特·吉尔伯特(Walter Gilbert)所谓通往“圣杯”的道路:人类基因组计划,即对人类DNA中30亿个碱基进行完整测序的工程。还原论者的梦想似乎已经实现了,人类的本质好像可以还原为30亿个字母所组成的序列。人类基因组计划在2000年完成,当时比尔·克林顿(Bill Clinton)在白宫的仪式上宣称:“如今,我们可以学习上帝创造生命的语言。”并且他还补充道:“且不说人类的所有疾病,至少在人类大部分疾病的诊断、预防和治疗等领域,都将迎来一场革命。”根据当时做出的承诺,到2010年病人应该能得到依据个人病情定制的药品。好像我们身处于一个全新的世界,生物的谜题终于解开了;好像接下来需要解决的那些具体问题,不过是“细节”而已,它们在这幅巨大的蓝图之下根本不值一提。这感觉就像是处于19世纪末的物理学……

不过,在写作这本书的时候,所谓的“圣杯”和我们应该掌握的“生命的语言”还没有得出令人满意的结果。21世纪的生物学不但没有解决关键的生物问题,反而导致了越来越多问题的发现。生命远比一串30亿个字母组成的序列要复杂。在阐明人类基因组序列和理解这些序列的意义之间存在着巨大的鸿沟。人们发现了越来越多关于活细胞结构和机制的信息,但这些信息并不能说明生命到底是什么。斯图尔特·考夫曼在其发人深省的著作《科学新领域的探索》(Investigation)中简洁地总结道:

在过去的30年里,分子生物学尽管取得了出色的成果,但是生命本身的核心问题依然隐藏在我们的视野之外。我们知道大量的分子机制、代谢路径、膜的生物合成方法,我们了解了许多过程和部件。但是,我们依然不清楚是什么给予了细胞生命。问题的核心依然是一个谜。

考夫曼和乌斯分别表达出了同一个观点:我们看到了许多树木,但是我们还没有真正看到森林。(https://www.xing528.com)

那么究竟问题何在?答案一言以蔽之就是“复杂性”——生命的有序复杂性。用还原论的方法来处理复杂性问题似乎已经陷入了泥潭。还原论在分析钟表结构方面是十分有效的方法,它对于我们理解自然世界也很有帮助。不过,该方法应用于生命领域的表现却是时好时坏。以还原论为主要方法论的分子生物学推动了不容忽视的科学进步,却没能带领我们进入应许之地的大门。我们以机械唯物主义的方法来研究生物系统的方法失败了。还原论的方法既不能回答图5所提出的三个基本问题,也不能回答我们在第1章中所提出的普遍问题。匈牙利化学工程师蒂博尔·甘蒂(Tibor Ganti)早在1975年就发现了问题所在,他认为:“生命系统所具有的特性并不是主要产生于组成该系统的物质,而是产生于这些物质独特的组织方式。”49让生命成为一个独特现象的并不是组成它的物质,而是它的组织。

那么我们该如何理解这个与所有生命体息息相关,棘手而又特别的“组织”?在过去的数十年里,除了生物学家之外,其他领域的专家,如物理学家、化学家和数学家都在探索解决这个问题的方法。一种研究倾向于认为生物学与物理学具有不同的科学原理基础,因此,我们应该相应地对二者区别对待。虽然还原论的方法成功地将物理和化学联系起来,并帮助我们认识了非生命的世界,但不知为何,我们并不能将生物学问题还原为物理学问题。“分割,然后征服!”这样的思维方法不但没有取得任何进展,反而促使人们用整体论的方法来研究生物学。近年来迅速发展的系统生物学领域就是一个明证。下面我将简单描述这个领域的研究方法,以及该方法的优点和其明显的缺陷。

分子生物学强调细胞内单个分子和分子聚合物的结构与反应性,不同于此,系统生物学试图强调系统内细胞各个结构之间的相互作用。毕竟,保证生物功能的是整个系统而不是单个部件。系统生物学方法的核心观点认为,一个系统的普遍特性——尤其是系统内部的网络拓扑结构(network topology)——能够反映系统的行为特征,因此这个方法能为生命问题提供新的启示。

不过,目前系统生物学的方法还没能给我们带来胜利。因为我们并不清楚控制复杂系统行为的普遍法则。如果我们不能充分认识系统部件的功能,那么我们对系统整体的了解也将受到很大的限制。根据我们在第3章中的讨论,“还原论”和“整体论”之间不一定是互相排斥的,因为从某些方面而言,整体论的方法可以被视为一种特殊的还原论。鉴于这种尚无定论且不尽如人意的情况,每当还原论的方法无法解释系统特性时,系统生物学的研究者们就不得不借助于“突现特性”这一概念。“突现特性”的概念是一把双刃剑。如果将所有解释不了的现象全部泛泛地归结到“复杂性”之下,就会创造出一种答案已经找到了的假象。这种做法本身就很成问题。因为如果人们无法解释一个现象,这个现象将会不断地吸引研究者们的注意,直到他们能找到有说服力的答案为止。不过,一旦这个难以解释的现象被归类为“突现特性”,人们可能会觉得这个问题已经解决了,不必再在这个问题上花费心力。若非如此,科学界又怎么会对“目的性”这个最重要的突现特性背后的物理化学基础毫无兴趣呢?雅克·莫诺在他的经典著作《偶然性和必然性》中指出,目的性是“生物学的核心问题”。正如莫诺所言,在一个不具有目的性的宇宙中为什么会出现具有目的性的系统呢?但是,科学界对这个“核心问题”并没有给予足够的关注,这也从侧面反映出科学界已经接受了“突现特性”的说法,认为这个问题已经得到了解答。

科学界忽略莫诺提出的问题背后可能还有另一个原因,那就是这个问题听上去更像一个哲学问题而不是科学问题。不过,可不要被表象迷惑了。目的与功能如何自发地出现是一个十分重要的科学问题。解决这个问题能帮助我们将化学(代表客观的物质世界)和生物学(代表目的性的世界)联系起来。简而言之,达尔文主义确实使生物学内部达成了统一。这样的统一虽然很有价值,但是也带来了令人困扰的后果,那就是当我们需要将生物学与物质世界联系起来时,二者之间的隔阂反而越来越深。

让我们简短地回顾一下最近数十年来用于解决复杂性问题的另外两种方法——一种是物理方法,另一种是数学方法。物理方法是通过观察飓风、旋涡、涡流等现象得到启发的。关于这些现象的理论主要是由比利时物理化学家伊利亚·普里戈津(Ilya Prigogine)在20世纪五六十年代提出,这一理论通常被称为非平衡态热力学(non-equilibrium thermodynamics)50——考虑到非专业读者,具体细节在此就不赘述了。值得一提的是,据称有人已经找到了某些非平衡态物理系统和生物系统之间的联系。还记得吗?我们曾说过生物系统的谜题之一就是其非平衡态的稳定性是如何自然产生的。用物理的眼光来看,在浴缸里放满水,然后把浴缸塞子拔掉这样一件简单的事情中都蕴含了值得关注的现象。在浴缸塞塞住的情况下,浴缸中的水处于稳定的状态,而一旦把塞子拔掉,那么水立刻就会转变为不稳定的状态,因为水为了降低其本身的势能会向下水管道流去。水对不稳定状态的反馈行为即刻发生,它通过流向下水道来降低自身的势能,然后达到新的平衡态。在水流出的同时还会发生另一个现象,那就是水流所形成的漩涡结构。一个非平衡结构在非平衡状态下产生了。在某种意义上,一开始不具有任何形态的水流现在获得了秩序。用非平衡态热力学的话来说,这样的结构模式(也存在于其他物理系统中)可以被称为耗散结构(dissipative structure)。

这种物理模式引发了一个新的观点,那就是仅从能量的角度而言,耗散结构和活细胞之间存在某些相似之处。它们都处于非平衡态,这意味着它们都是不稳定的,而且它们都形成了一个需要通过不断消耗能量来维持的非平衡态结构(对浴缸中的水而言,能量来源于水流出浴缸所降低的势能)。换言之,这种观点很有可能为生命的谜题提供一个简单的物理答案。一个消耗能量的开放系统可以形成秩序。活细胞远离平衡态的有序性可以被视为对浴缸中的水或者热液柱所形成的非平衡态的模仿。这至少可以解答一部分生物系统的谜题。二三十年前,人们曾经热情洋溢地讨论过这个话题,但是却都没有深入其中的细节。而现在这个研究思路似乎已经失去了其原有的吸引力。最主要的难点在于,如果像前面讨论的那样将物理和生物系统简单地联系起来,似乎并不能带来任何生物学上的突破。一个理论模型只有在能够带来新的见解或者或做出关键预测时才是有效的。但是,正如几年前卡尔加里大学的哲学家约翰·科利尔(John Collier)所言,没有证据表明将非平衡态热力学的法则应用到生物系统中能够产生非凡的结果。51非平衡态热力学并没有为理解生物复杂性带来万众期待的突破。我们仍旧没有找到一个以物理为基础的生命理论。

现在我们来看看从数学的角度来研究复杂性的方法。1970年,普林斯顿大学的数学家约翰·康威(John Conway)发明了一个名为“生命”的游戏,这个游戏引发了一些有趣的思考。52游戏在二维的方格网络中展开,每个方格都有“死亡”或“存活”两种状态。这两种状态通过方格的颜色来体现,黑色代表“存活”,白色代表“死亡”。在游戏开始的时候,一些存活(黑色)的方格会按照给定的排列方式组成一个起始图案,然后每个存活的方格周围相邻的8个方格会相应地变成黑色或白色,具体情况视规则而定。比如规则可能是1个活的方格周围如果只有小于2个活的方格与之相邻,那么这个起始方格将会死亡(变成白色);如果有2个或3个活的方格与之相邻,那么起始方格将活下来(保持黑色);如果有大于3个活着的方格与之相邻,那么起始方格将会死亡(变成白色)。而1个死亡的方格周围如果正好有3个活着的方格,那么它将再次复活。这样的过程可以不断重复进行,而起始图案也会随之改变。采用不同的起始图案和不同的游戏规则,最终得到的图案也会有很大的差异。有时起始图案不会发生任何改变(比如我们将上述规则应用到由2×2的活方格组成的起始图案上,那么该图案则不会发生改变),而有时起始图案很快就会消失,取而代之的是一个全新的复杂图案。这个叫“生命”的游戏告诉我们,一个简单的规则也可以导致复杂图案的形成。虽然这个游戏的规则与真实的生命没有任何关联,但仅是“遵循简单的规则可能得到复杂的系统”这一点已经足够有启发性了。事实上,在接下来的章节中,我们将说明真实的生命确实依循着简单的法则。不过,为了理解这个法则的意义,我们需要先讨论清楚简单复制系统的本质。康威的“生命”游戏虽然为理解一般的复杂系统提供了有趣的见解,但是生命系统的本质却没有这么显而易见。

让我们总结一下以上讨论的核心内容。我们已经知道,要理解生命,我们需要做的不仅仅是积累更多关于生命机制的分子知识,这种研究方法的现状就像年轻人常说的那样:“试过了,就那样。”我们需要做的是解释生命的复杂性和与这复杂性相关的普遍特质。我们离这个目标还有一段很长的距离。我们之前讨论过的非平衡态动力学方法虽然有趣,却好像走进了一个死胡同;至于生物学家们通过系统生物学这个新领域来研究生命复杂性的尝试,目前还没有得到任何定论,而且短期来看也难有关键性的突破;系统生物学方法可能对于理解某些具体的生物问题有帮助,但是该方法似乎并不能解决我们提出的那些更大的问题;用数学的方法来研究复杂性给我们带来了新的启发,但这个方法所处理的只是一般的复杂性问题,对于具体的生物复杂性谜题却无能为力。那么接下来该怎么办呢?在最后的两章中,我们将关注一个正在蓬勃发展的化学新领域,该领域惊人的新成果终于能够为我们提供一些确切的答案。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。