(一)扩大粮食播种面积增产潜力

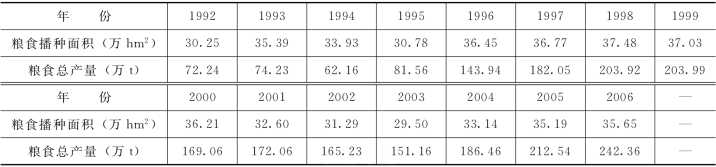

现根据红兴隆分局1992~2006 年的粮食播种面积与粮食总产量资料(表8-11、图8-7)分析两者之间的关系。

表8-11 1992~2006年红兴隆分局粮食播种面积与粮食总产量

注 表中数据来源于红兴隆分局历年《经济与社会发展统计资料》。

图8-7 红兴隆分局粮食播种面积与粮食总产量变化曲线(1992~2006 年)

由表6-18和图6-11 可以看出,红兴隆分局1992~2006 年的粮食播种面积与粮食总产量的变化可以大致划分为四个阶段。第一阶段:1992~1995 年,粮食播种面积剧烈波动期和粮食总产量波动增长期。1993 年,粮食播种面积增长16.99%,此后两年,粮食播种面积又迅速减小,年平均降低率为6.44%。1992~1995 年,粮食总产量具有增减交替的波动特点,粮食总产量年平均增长率4.30%。第二阶段:1996~1998 年,粮食播种面积和粮食总产量强势增长期。该阶段粮食播种面积和粮食总产量同步迅速增加,年平均增长率分别为7.26%和50%。1998年,粮食播种面积达到历史峰值37.48 万hm2。第三阶段:1999~2003 年,粮食播种面积和粮食总产量迅速下滑期。该阶段粮食播种面积和粮食总产量同步迅速减小,年平均降低率分别为4.26%和5.17%。1998 年,粮食播种面积降到历史最低值29.50万hm2。第四阶段:2004~2006 年,粮食播种面积和粮食总产量迅速反弹期。该阶段粮食播种面积和粮食总产量同步持续增长,年平均增长率分别为6.95%和20.11%。

由上述分析可知,红兴隆分局1996~2006 年的粮食播种面积与粮食总产量的变化具有很好的一致性,扩大粮食播种面积是实现粮食增产的重要途径。目前,红兴隆分局耕地后备资源总量为67592.9hm2。若到2010 年开发耕地后备资源的20%,相当于增加粮食种植面积13518.58hm2,按照红兴隆分局2006 年的粮食单产6798 kg∕hm2估算,则可实现粮食累计增产9.19 万t。

(二)提高粮食单产增产潜力

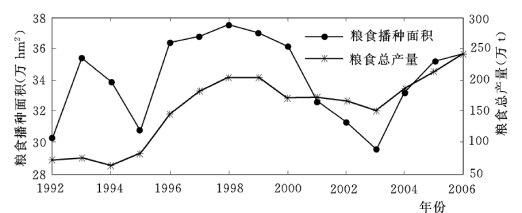

现根据红兴隆分局1992~2006 年的粮食单产与粮食总产量资料(表8 11、表8 12、图8 8)分析两者之间的关系。

表8-12 1992~2006年红兴隆分局粮食单产 单位:kg∕hm2

注 表中数据来源于红兴隆分局历年《经济与社会发展统计资料》。

图8 8 红兴隆分局粮食单产与粮食总产量变化曲线(1992~2006 年)

由表8 12 和图8 8可以看出,红兴隆分局1992~2006 年的粮食单产的变化可以大致划分为四个阶段。第一阶段:1992~1994 年,粮食单产缓慢减少期。1994 年,粮食单产降至历史最低值1831.5 kg∕hm2。该阶段粮食单产年平均降低率为11.65%,而同期粮食总产量年平均降低率为6.98%。第二阶段:1995~1999 年,粮食单产强势增长期。该阶段粮食单产迅速增加,年平均增长率为40.15%,而同期粮食总产量年平均增长率为45.63%。第三阶段:2000~2003 年,粮食单产波动下滑期。该阶段粮食单产虽然具有波动特点,但总体呈缓慢下滑趋势,年平均降低率为1.74%,而同期粮食总产量年平均降低率为6.47%。第四阶段:2004~2006 年,粮食单产迅速反弹期。该阶段粮食单产持续增长,年平均增长率为10.89%,而同期粮食总产量年平均增长率为20.11%。

由上述分析可知,红兴隆分局1992~2006 年的粮食单产与粮食总产量的变化具有很高的一致性,提高粮食单产是粮食增产的关键因素。若2006 年以后,红兴隆分局粮食单产保持每年1.5%的增长速度,粮食播种面积维持在35 万hm2左右,则到2010年,可实现粮食累计增产约14.60万t。

(三)增加灌溉面积增产潜力

现根据红兴隆分局1992~2006 年的有效灌溉面积与粮食总产量资料(表8-11、表8-13、图8-9)分析两者之间的关系。

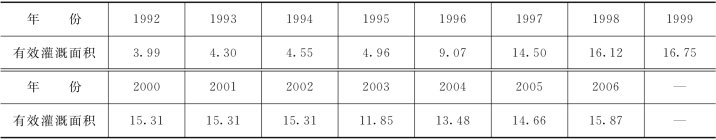

表8-13 1992~2006年红兴隆分局有效灌溉面积 单位:万hm2

注 表中数据来源于红兴隆分局水务局历年《水利年鉴》。

图8-9 红兴隆分局有效灌溉面积与粮食总产量变化曲线(1992~2006 年)

由表8-13 和图8-9 可以看出,红兴隆分局1992~2006 年有效灌溉面积的变化可以大致划分为四个阶段。第一阶段:1992~1995 年,有效灌溉面积缓慢增长期。该阶段有效灌溉面积缓慢增加,年平均增长率为8.10%,而同期粮食总产量年平均增长率为4.30%。第二阶段:1996~1999 年,有效灌溉面积强势增长期。1999 年,有效灌溉面积达到历史峰值16.75 万hm2。该阶段有效灌溉面积迅速增加,年平均增长率为59.43%,而同期粮食总产量年平均增长率为37.53%。第三阶段:2000~2003年,有效灌溉面积徘徊下滑期。2000~2002年,有效灌溉面积徘徊在15.31万hm2左右,2003 年,有效灌溉面积降至11.85 万hm2。该阶段有效灌溉面积年平均降低率为7.31%,而同期粮食总产量年平均降低率为6.47%。第四阶段:2004~2006 年,有效灌溉面积迅速反弹期。该阶段有效灌溉面积持续增长,年平均增长率为11.31%,而同期粮食总产量年平均增长率为20.11%。

由上述分析可知,红兴隆分局1992~2006 年有效灌溉面积与粮食总产量的变化具有较好的一致性,增加有效灌溉面积是粮食增产的重要途径。若有效灌溉面积年平均增长率按1%计,农业灌溉平均用水量按前述的6683m3∕hm2计,农业灌溉用水量中粮食作物用水比例按95%计,灌溉水粮食生产能力按1kg∕m3[33,34]计,则到2010 年,可实现粮食累计增产4.09 万t。(https://www.xing528.com)

(四)化肥增产潜力

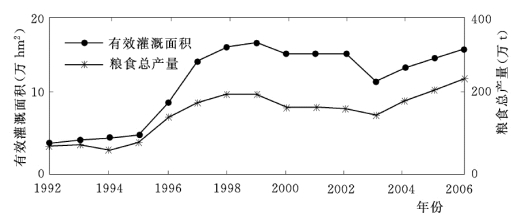

由于在所收集的红兴隆分局化肥施用量资料中,缺失1994 年的数据,所以首先采用三次样条插值方法[35]对缺失的数据进行插值,插值结果为6.37 万t。然后根据红兴隆分局1992~2006 年的化肥施用量与粮食总产量资料(表8-11、表8-14、图8-10)分析两者之间的关系。

表8-14 1992~2006年红兴隆分局化肥施用量 单位:万t

注 表中数据来源于红兴隆分局历年《经济与社会发展统计资料》。

图8-10 红兴隆分局化肥施用量与粮食总产量变化曲线(1992~2006 年)

由表8-14和图8-10可以看出,红兴隆分局1992~2006 年化肥施用量的变化可以大致划分为四个阶段。第一阶段:1992~1995 年,化肥施用量波动减少期。1993 年,化肥施用量增长22.37%,1994~1995 年,化肥施用量逐年降低,年平均降低率为16.13%。1995 年,化肥施用量降至历史最低值5.52万t。第二阶段:1996~1999 年,化肥施用量强势增长期。该阶段化肥施用量迅速增加,年平均增长率为21.24%,而同期粮食总产量年平均增长率为37.53%。第三阶段:2000~2003 年,化肥施用量波动增长期。该阶段化肥施用量具有交替增减的波动特点,整体具有缓慢增加的态势,年平均增长率为0.59%。第四阶段:2004~2006 年,化肥施用量迅速增长期。该阶段化肥施用量持续增长,年平均增长率为6.63%,而同期粮食总产量年平均增长率为20.11%。

由上述分析可知,红兴隆分局化肥施用量与粮食总产量的变化保持了较好的一致性,施用化肥对粮食增产起着举足轻重的作用。若2007~2010 年红兴隆分局化肥施用量按照每年增加2.0%计,粮食作物化肥施用量按照75%计,到2010 年,化肥肥效按每千克化肥养分平均增产粮食8kg计,则可实现粮食累计增产6.20万t。

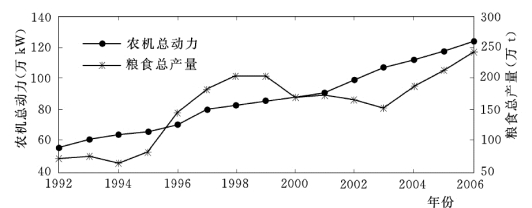

(五)农机总动力增产潜力

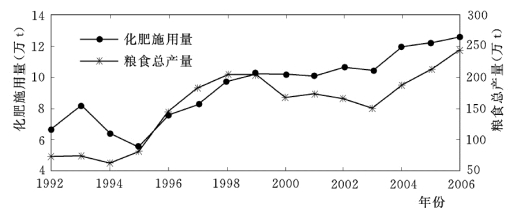

由于在所收集的红兴隆分局农机总动力资料中,缺失1994 年的数据,所以首先采用三次样条插值方法[35]对缺失的数据进行插值,插值结果为63.59 万kW。然后根据红兴隆分局1992~2006 年的农机总动力与粮食总产量资料(表8-11、表8-15、图8-11)分析两者之间的关系。

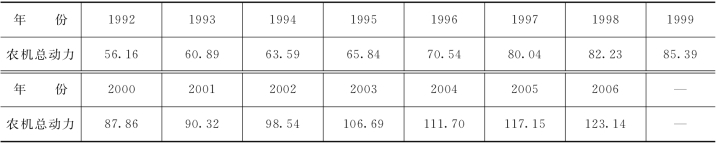

表8-15 1992~2006年红兴隆分局农机总动力 单位:万kW

注 表中数据来源于红兴隆分局历年《经济与社会发展统计资料》。

图8-11 红兴隆分局农机总动力与粮食总产量变化曲线(1992~2006 年)

由表8-15 和图8-11 可以看出,红兴隆分局农机总动力呈现逐年持续增长的态势。1992~2006 年,红兴隆分局农机总动力由56.16 万kW 增加到了123.14 万kW,年平均增长率为8.52%,而同期粮食总产量年平均增长率为16.82%。

由上述分析可知,红兴隆分局农机总动力与粮食总产量的变化保持了较好的一致性,增加农机总动力是实现粮食增产的重要手段。若2007~2010 年,红兴隆分局农机总动力年平均增长率保持在5%左右,每千瓦农机投入可提供粮食按350kg计,则到2010 年可实现粮食累计增产9.29 万t。

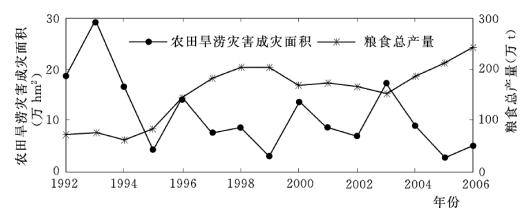

(六)控制农田旱涝灾害成灾面积增产潜力

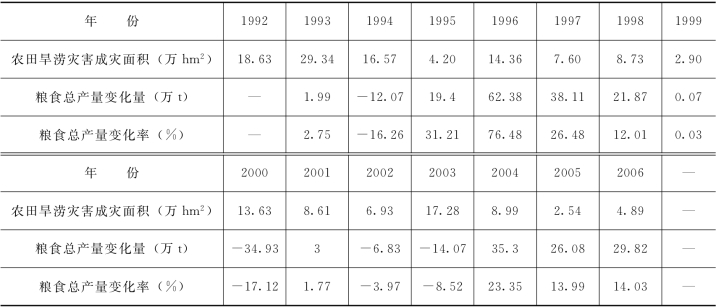

现根据红兴隆分局1992~2006 年的农田旱涝灾害成灾面积与粮食总产量资料(表8-11、表8-16、图8-12)分析两者之间的关系。

由图8-12 可以看出,红兴隆分局农田旱涝灾害成灾面积变化曲线出现5 个峰值年,即1993 年、1996 年、1998 年、2000 年和2003 年。将各峰值年粮食总产量与上一年进行比较,见表8-16。由表8-16 可以看出,1993 年、1996 年和1998 年粮食总产量表现为正增长,而其余2个峰值年粮食总产量均表现为负增长。1993 年和1996 年的粮食播种面积分别比上一年增长16.66%和18.42%,同时1996 年的粮食单产水平比1995 年提高了49%,所以虽然成灾面积较大,但粮食总产量表现为正增长。1998 年粮食播种面积比上一年增长1.93%,粮食单产水平比1997 年提高了9.88%,同时由于成灾面积不大,所以粮食总产量也表现为正增长。2000年和2003 年的粮食播种面积分别比上一年降低2.21%和5.72%,但粮食总产量分别降低了17.12%和8.52%。考虑到红兴隆分局的耕地开垦已经接近饱和,粮食播种面积有较大增加的可能性不大,因此,成灾面积较大的年份将会对粮食总产量造成严重影响。若只计粮食总产出现负增长的2000年和2003 年,这两年粮食总产量平均降低率为12.82%,粮食累计减产49 万t。随着农田水利建设的加强,红兴隆分局抵御旱涝灾害的能力必然会逐渐加强。若到2010 年,红兴隆分局旱涝灾害成灾面积峰值年粮食总产平均降低率降低为10%,峰值年粮食总产累计减产量仍按49 万t粗略估计,则相当于实现粮食增产10.78万t。

表8-16 1992~2006年红兴隆分局农田旱涝灾害成灾面积及粮食总产量变化

注 表中数据来源于红兴隆分局水务局历年《水利年鉴》。

图8-12 红兴隆分局农田旱涝灾害成灾面积与粮食总产量变化曲线(1992~2006 年)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。