《宋元学案》卷七〇《沧洲诸儒学案(下)》载:

李直方,字德方,东阳人。少以世业治《尚书》,举进士不第,退治伊洛之学。宋末,隐居教授。其受业弟子陈樵与胡 、陈士允皆以文学知名。[41]

、陈士允皆以文学知名。[41]

宋濂称:“君子(陈樵)幼学于家庭,继受《易》《书》《诗》《春秋》大义于李公直方,其于天下之书无不读,无不解,学成而隐,邈然不与世接。”[42]陈樵门人杨芾称:“(陈樵)从里儒师复庵李先生直方造以受《易》《诗》《春秋》大义”。[43]李直方在为陈取青写的行状中也说:“樵,尝受业予门,号鹿皮子,君采其字也。文学德行,表为缙绅所重。”[44]

据隆庆《东阳志》载:“先生(李直方)一名幼直,字良佐。为人沈毅方介。”“其所著书百余篇,皆未竟,惟《易象数解》为全书。至元中,录故上书言宋丞相者,至其家,则焚且久矣。”学者称其“复庵先生”,因之陈樵又史称“复庵门人”。[45]

《亭塘陈氏宗谱》卷之四载有陈樵所撰的《复庵先生李公行状》,其行状云:

先生讳直方,字德方,东阳人,故宋正节侯蕲州府君之从诸孙也。先生沉毅方介有识度,小以世业治《尚书》,新义进士称其工,然心陋之弗务,举进士不第,退而治河洛之学,六艺之文,律历、度数、地理、边防水利之说,无遗业,而学必本于经济。咸淳中,丞相总万机,而居室樊襄且陷,天下将乱,大臣弗以告台谏百执事无异辞,而天子犹以为治也。先生尤(忧)之日:礼乐行政自大臣出,君天下而不与焉。泯泯乎名号之示慕也,景定而后夫焉取帝制乎?天下将乱,在位弗言,议朝弗及直方也,敢忘恤纬之诗,漆室之叹乎!德祐初,会上求直言则抗疏,阙下不报有司,自京师以先生归。先生赋山有枢而返学兵书焉,盖逾年而国亡。至元中,皇帝录故上书,言宋丞相者起家至执政天下,望风景附先生羞称之,至访其遗书则焚且久矣,然家藏其书焉。科举废,始大肆其力于学,盖程子殁门人死,天下无传业其书存习矣,而不行天下无知,言执文中义又从而忖度之,言或似而义大乖讲师之蔽也。先生之学知然后行其行也,安行然后言其知也,审故于诸子之书,讲习论辨无遗焉。日孔子之道存于方策,非是书之谓欤?斯道也,程张而下诸子之所尽心也,其无巳则笔之于书焉。记问训诂云乎哉,不施之以身,而记问训诂之为,习其于河洛之学,不几于毫厘千里者未之有也。夫我则不然,六艺之文,易、春秋为难知,易不明于此,春秋先天下之义晦于彖象。先生于书之通,春秋之正名,诗之理义,礼之庄,乐之和,无不悉达而邃于易易,于圣人之无不究,而潜心于伏义,稽之象数推之以理,照照也。日数以定象,象以明理,象数达而理在其中也。程子之理,邵子之象数,易之义于是始判矣。孰能一之?一则易之为道,其犹示诸掌乎!然后业成行尊而家益贫,始与其子偶耕于南山之下,以终身焉。至大四年(1311),以终家于七十有二年矣。其所著书百佘篇,皆未成,惟易、象数为全书云。

门人陈樵谨述[46]

陈樵此行状,把李直方家世、生平、学术渊源及特色交代得比较详备。

李直方乃宋正节侯蕲州李诚之从孙也。李诚之为吕祖谦高足,曾与叶适守蕲州,满门死士,英烈可嘉。其家族东阳木香李氏,家学渊源深厚。祖辈皆登吕祖谦、朱熹之门。故而,其小时,则以世业治《尚书》,为王安石新学的所谓“新义进士”所赏识,然而,李直方心陋之弗务。后来,举进士不第,退而治河洛之学,六艺之文,律历、度数、地理、边防水利之说,无遗业,而学必本于经济。可见,其学术为永嘉经制之学。

咸淳中(约1269年前后),李直方居樊襄。咸淳九年(1273,元至元十年)正月,元军陷樊城。李直方十分担忧,大声疾呼:“天下将乱,在位弗言,议朝弗及直方也,敢忘恤纬之诗,漆室之叹乎!”“恤纬之诗,漆室之叹”,是两个典故,皆有“位卑未敢忘忧国”之意。可见,李直方与其祖先一样,忧国忧民之心甚切!陈樵之遗民心态,可能直接受其影响。李直方上疏朝廷,可是人家不理他,只得唱着《山有枢》这首有讽刺意味的歌,回到东阳。

元初,科举被废70余年,江南学术一片萧条。李直方则开始“大肆其力于学”,认为“孔子之道存于方策,非是书之谓欤?斯道也。程张而下诸子之所尽心也,其无已则笔之于书焉”。这是旗帜鲜明地反对北山学派高扬的“《四书》学”。并视“记问训诂”之为学方法于不屑:“记问训诂之为,习其于河洛之学,不几于毫厘千里者未之有也。”他强调“知然后行其行也,安行然后言其知也”的为学功夫。重视读诸子之书,对学生讲习论辩无遗。这便是陈樵主张“屏去传注,独取遗经”的为学之道的渊源。可见,李直方的学术门径和功夫,对陈樵影响极大。

“秦汉而下,说经而善者不传,传者多不得其宗。淳熙以来,群儒之说尤与洙泗伊洛不类。余悉屏去传注,独取遗经,精思至四十春秋,一旦神会心融,灼见圣贤之大指。譬犹明月之珠,失之二千年,上自王公,下至甿隶,无不伥伥日索之终不可致,牧竖乃获于大泽之滨,岂可以人贱二珠弗贵乎?吾今持此以解六经,决然自谓当断来说于吾后云。”“吾以九畴为六府、三事,而《图》《书》为《易象》者不可诬。以片言统万论,而天下古今无疑义。以庸言释经子,而野人君子无异词。”[47]

可见,陈樵确以“屏去传注,独取遗经”为学术进路。陈樵的学术进路至少有两点必须引起重视。第一点是不重当时学者为阐释儒家经典所做的传注。“传注之学”者,主要是淳熙以来由朱熹《四书章句集注》所开创的学术之风。

所谓传注之学是指传注经典的治学态度与治学途径。中国古代学者往往以注解、阐述传统经典的方式而著书立说。“传”“注”其实是两种不同的功夫与体例。“传,从人”,是由经师、博士在口头讲习等过程中“展转引申”其义,向人阐发经典之微言大义;“注”则是“犹如水灌入田地里”,是由学者通过对经典文本研究而进行的注疏。[48]两者之不同源于注解对象的不同,其实质是经学史发展所历经的两个阶段,即传阶段与注阶段;也是经学传承的两种方式,及依靠人传承的方式与依靠文本传播的方式。先秦以降,这种崇圣人尚经典重传注的学术取向,成为中国学者的治学路径及方法。传注之学兴盛,注疏之作迭出。出现一部经典往往被不同时期、不同学者一再注解,甚至注上作注,称之为义疏;注疏本太多,又有了集注、集解之类。以《易经》为例,仅据《四库全书总目提要》著录的传注及有157部、1757卷,存目317部、2371卷。[49]此次,学术活动几成注解和阐述经典的功夫。

南宋传注学之盛,当推朱熹的《四书章句集注》刊刻。朱熹尽毕生精力研究《四书》,并致力为其注疏,终于淳熙九年(1172)首次将《论语集注》《大学章句》《中庸章句》及《孟子集注》合为一集而于婺州刊刻行世。这不仅使“四书”单独演化成为一门学问,且渐被官方接受指定为当时国标教材和科举范本,以至为广大学校和学生奉为圭桌。[50]其实这四部孔孟经典著作,秦汉以降就有人为注疏,只是它们为人们所重视程度不尽相同。其时,《大学》《中庸》尚未独立于《礼记》,《论语》于汉中期才列入经书类,《孟子》一书至隋唐还是一直视为子书。宋初,四书才为广大学者所广泛重视,且时有注疏。横渠、二程,以及二程后学杨时、谢良佐辈尤重《论语》《孟子》,并析《大学》《中庸》于《礼记》,使之独立成篇,于是,四书遂成之。朱熹则在张、程的基础上写成《四书章句集注》。《四书章句集注》流行于后世,前创后因,久则为律。[51]尽管广大学者怀着浓厚的继承发扬传统文化之情结,热衷于对经典的注疏,并借此述己之新义,以“旧瓶装新酒”的路子各种发挥自己的见解和思想。这种过于依赖经典解释和阐述的活动,毕竟给学者的思维视野带来局限性,导致学术研究和学术思想长期难脱经学窠臼,少有体系严密的理论著作出现,缺乏学术创新之精神。

陈樵则于传注之学盛行的宋元时代,特立独行,以自己鲜明的个性和无所畏惧的精神,“悉屏去传注,独取遗经”,又静心研究,以悟圣贤之大指。表现出一个学者应有的学术精神和理论勇气。实可为后世效矣。陈樵是一个极具“怀疑精神”的学者,敢于对权威发疑。他在20岁左右即博综群籍,自六经以下至诸子百家之言靡不研究;研究之后,就发现“淳熙以来诸儒之说经者与洙泗伊洛之旨有所未合”,于是即隐居誾谷太霞洞40春秋,著书立说,纵横辨博,以一洗支离穿凿之陋。

当然,所谓的“怀疑精神”或“疑古派”都是近代才出现的,怀疑主义则是西方哲学学派。但考之史书,“疑经”之学术风气自宋即有。汉代传注之学大兴,宋儒即持批判态度,陆游曾说:“自庆历后,诸儒发明经旨,非前人所及。然排《系辞》、毁《周礼》、疑《孟子》、讥《书》之《胤征》《顾命》,黜《诗》之序,不难于议经,况传注乎!”[52]尽管宋儒们在这次以“疑经”为基调的思想解放运动中表现出一些理论创新精神,从而创立了理学并使之发展,但由于他们并没有完全放弃对传注学的留恋,主要是朱熹以《四书章句集注》为代表的《四书》学一旦被政府确定为官学,并为学者校肆奉为圭桌之后,这种与传注之学还存有“割不断,理还乱”关系的理学,随之失去创新之活力而把自己送上日益衰落趋向。这种现象在北山学派的身上极为明显地表现出来。北山学派中以王柏的疑经思想最为突出,他对《尚书》《诗经》《论语》《孟子》等都提出过怀疑。他怀疑《诗经》是否为周孔之旧,竭力主张删去其中32篇“淫诗”;(《诗疑》卷一)认为《论语》是“古《家语》之精语也”。[53]《孟子》是其“自著之书”。[54]他甚至怀疑朱熹的《四书章句集注》,认为“苟有证据,不妨致疑于期间”。[55]值得注意的是,在北山学派中,一方面持宋儒一贯的疑经态度,另一方面自何基、王柏至金履祥、许谦又皆崇朱熹《四书章句集注》之学,对传注之学恋恋不舍,如金履祥把传注之学的方法移至《四书章句集注》,提倡为其再行注疏;许谦则进一步提出“由传注以求经,有经以知道”的治学路径。最终把北山学派送上归途而致朱学衰落,为明朝心学兴盛启开了另一扇门。

陈樵的怀疑态度与北山学派有根本之区别,陈樵的治学态度和路径与许谦“由传注以求经”截然不同。陈樵是“悉屏去传注,独取遗经”,他怀疑的仅仅是后人对经典做出的传注,而对先儒们的经典则持十分尊重的态度,独遗经而取之,并十分认真地潜心研读之。

受父亲陈取青和尊师李直方的影响,陈樵自延祜元年(1314)乡闱不中后,即隐归山林,毕生不仕。而且在他的诗歌中强烈地表现出一种宋遗民心态。这种遗民(或说爱国情怀)心态集中体现在他的《题建炎遗诏》《宣和滕奉使茂实》等诗上。

题建炎遗诏

解下涂金膝上衣,怱怱命将墨淋漓。

图中吴楚无端拆,月里山河一半亏。

银汉经天都是泪,杜鹃入洛不如归。

黄衣传诏三军泣,不是班师诏岳飞。

诗中谴责了南宋君臣的逃跑、投降主义,山河破碎,风雨飘摇,军民痛哭流涕,是惋惜抗金英雄岳飞,充满了国破家亡的深悲剧痛。“更是对元末战乱时局的深沉感慨。”[56]邓绍基《元代文学史》评曰:“这首诗批评南宋君臣逃跑政策的错误,诗意明畅,手法却较含蓄。”[57]绍兴十年(1140),金撕毁条约,率兵南下,占领开封、洛阳、归德三城,分兵进入陈州(今河南省淮阳县),并向河南、陕西进军。南宋朝廷此时连发诏令催促岳飞做好相应的军事准备。是年六七月间,岳飞以其严密的战略部署和惊人的军事能力先后收复颍昌(今河南许昌)、淮宁府(今河南淮阳县)、郑州、洛阳等地。岳飞捷报频频传向南宋朝廷。这其实是违背了赵构及秦桧的议和之计的,于是,南宋朝廷以十二道诏令催促岳飞班师,另一方面,令张俊、王德率所部班师回庐州。张俊、王德的班师令岳飞处于孤军奋战、后备不济的窘境,无奈之下,只得选择从颍昌班师回朝,于是颍昌、淮宁、蔡、郑诸州皆复为金人所取,岳飞收复河朔的计划及努力自此也彻底地随之付诸东流。(https://www.xing528.com)

据《建炎以来系年要录》载:湖北京西宣抚使岳飞自郾城班师。飞既得京西诸郡,会诏书不得深入,其下请还,飞亦以为不可留,然恐金人邀其后,乃宣言进兵深入,逮敌已远,始传令回军。……(飞)奏曰:臣闻汉有韩信,项羽投首;蜀有诸葛,二主复兴。臣虽不才,所望比此。乞与陛下深入敌境,复取旧疆,报前日之耻。伏望陛下察臣肝胆,表臣精忠。表到,秦桧大怒,忌侯功高,常用闲谋于上,又与张俊、杨沂中谋,乃遣台官罗振奏兵微将少,民困国乏,岳飞若深入,岂不危也?陛下降旨,且令班师,将来兵强将众,粮食得济,兴师北征,一举可定,雪耻未晚,此万全之计。时侯屯军于颖昌府、陈、蔡、汝州、西京、永安,前不能进,后不能退。忽一日诏书十二道令班师赴阙奏事。按罗汝橄此时为殿中侍御史,传所谓台官,乃汝橄也。[58]

《宋史》亦云:方指日渡河,而桧欲画淮以北弃之,风台臣请班师。飞奏:“金人锐气沮丧,尽弃辐重,疾走渡河,豪杰向风,士卒用命,时不再来,机难轻失。”桧知飞志锐不可回,乃先请张俊、杨沂中等归,而后言飞孤军不可久留,乞令班师。一日奉十二金字牌,飞愤惋泣下,东向再拜曰:“十年之力,废于一旦。”飞班师,民遮马恸哭,诉曰:“我等戴香盆、运粮草以迎官军,金人悉知之。相公去,我辈无噍类矣。”飞亦悲泣,取诏示之曰:“吾不得擅留。”哭声震野,飞留五日以待其徙,从而南者如市,亟奏以汉上六郡闲田处之。[59]岳飞“取诏示之”之“诏”疑即陈樵所题之遗诏。“黄衣传诏三军泣”,形象地写出了接到诏书后包括岳飞本人在内的军民的悲泣、愤惋。

然而,这封遗诏历来不知所终,史书中无载。可以证明赵构有班师诏书的决定性的证据,就是赵构的诏书:

得卿十八日奏,言措置班师,机会诚为可惜。卿忠义许国,言词激切,朕心不忘。卿且少驻近便得地利处,报杨沂中刘锜共同相度,如有机会可乘,约期并进。如且休止,以观敌畔,亦须声援相及。杨沂中巳于今月二十五日起发,卿可照知。遣此亲札,谅宜体悉。

可见,岳飞确实收到过一封赵构于八日左右发出的措置班师诏书。至于那封诏书的最终去向,秦桧是脱不了干系的。

刘体信《苌楚斋随笔》卷九中言:元陈樵撰《鹿皮子集》四卷,中有《题建炎遗诏》诗云:“银汉经天都是泪,杜鹃入洛不如归。黄衣传诏三军泣,不是班师诏岳飞。”《寒食词》云:“绵火上攻山鬼哭,霜华夜入桃花粥。重湖烟柳高插天,犹是咸淳赐火烟。”时距宋之亡几至百年,其志犹拳拳赵氏。语见阳湖蒋彤《丹棱文钞》中《书鹿皮子集后》文中。声木谨按:鹿皮子志洁行芳,眷念赵宋,至百年之久,必其祖若父忠于赵宋。鹿皮子慎终追远,念念不忘若此,可谓忠孝兼尽,洵宋代之完人。[60]

蒋彤《丹棱文钞》中《书鹿皮子集后》案:《元史·隐逸传》无鹿皮子姓名,乃史臣之失。若鹿皮子者,真隐逸也。观其《题建炎遗诏》云:“银汉经天都是泪,杜鹃入洛不如归。黄衣传诏三军泣,不是班师诏岳飞。”《寒食词》云:“绵火上攻山鬼哭,霜华夜入桃花粥。重湖烟柳高插天,犹是咸淳赐火烟。”距宋之亡几至百年,其志犹拳拳赵氏,或谓其避乱不仕者,未为得之也。[61]

蒋彤与刘体信都从《题建炎遗诏》《寒食词》等咏史怀古诗中读出了陈樵忠于赵宋的遗民情结,刘甚至赞陈樵为“忠孝兼尽,洵宋代之完人”。

宣和滕奉使茂实

鸭绿少年骄不舞,大梁花石春无主。

天与辽人十四州,四海九州非汉土。

汉使相看堕节毛,乌鸟黑头羝不乳。

旧时别赠杨柳枝,插向云中今十围。

滕茂实,字秀颖。东阳东门外滕(陈)宅街人。宋靖康初奉命出使金国,被拘留在云中郡,并逼令换饰金国服装,茂实竭力抗拒,请从旧主俱行,金人不许,忧愤成疾而逝。临殁令以黄幡裹尸,刻书“宋使节东阳滕茂实墓”。金人念其忠贞,将遗体安葬在台山寺下,按时祭祀。朝廷追赠为龙图阁直学士。《宋史》卷四四九有传。

宋濂《滕奉使赞》中写道:

东阳滕茂实,当宋靖康初,以太学正与佥书路允迪奉使于金,议割三镇、太原。寻奉密诏据城不下,金人怒,囚之云中。钦宗北迁,茂实谒见,涕泣请从行,主者不之许。其后允迪南归,茂实独留雁门,终身不再仕。[62]

接着用对比手法,同样以黄门侍郎出使金国的宇文虚中则“改节易行,反面事虏”,突出了滕茂实“不事二君”的忠义之举。最后赞曰:

汉有苏武,奉使不屈。滕公配之,有声烈烈。黄幡裹尸,以全臣节。如璧之白,弗缁弗缺。其人虽亡,而神不灭。上游帝所,凌厉日月。降臣见之,肝碎胆裂。敢述赞辞,勒在贞碣。[63]

陈樵的诗同样赞颂了滕茂实的忠贞节义,“天与辽人十四州”大概指的就是“议割三镇、太原”。“汉使相看堕节毛,乌鸟黑头抵不乳。”也即宋濂所谓“汉有苏武,奉使不屈。滕公配之,有声烈烈”,同汉代苏武牧羊差可比肩。《汉书·李广苏建传》云:“乃徙武北海上无人处,使牧抵,抵乳乃得归。……杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。”[64]诗结尾虚写,赠别时的杨柳枝插地而活,今已十围,暗用桓温“木犹如此,人何以堪”之典,表达了崇敬与思念之情。

至大四年(1311),李直方以七十二岁的寿命,卒于家。由此推定,李直方应该生于宋嘉熙四年(1240)。其所著文百余篇,皆未成书,只有《易》《象》数为全书。一位颇具开创性的学术巨匠,就这样湮没在元代这个动荡的社会里。他对陈樵的影响是巨大的,而陈樵之学,则因宋濂不肯承接,其学术著作又毁于至正十八年(1357)兵燹,而鲜为人知。文清学派续传中的两位最具创新精神的学者,其学术几成绝学。

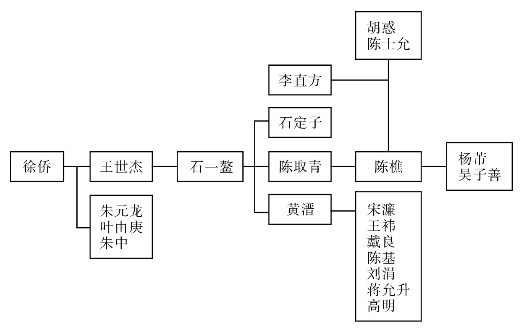

据《宋元学案》《宋濂全集》《道光东阳县志》《东阳亭塘陈氏宗谱》等资料,陈樵学术流源如图3-1。

由此可见,陈樵之学源于二程。他系于“程子弟子最著者”刘绚、李吁学脉,为“刘李六传”子弟。同时,他又是文清学派传人,直肇婺学创始人吕祖谦;与宋濂、王祎、戴良、陈基、刘涓等属同门师友,因此有人将陈樵《鹿皮子集》与刘涓之《青村遗稿》合为一书出版,也概念其同门[同学为朋,同门(同志)为友]者也。

图3-1 陈樵学术流源图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。