1.“一理贯万事”的“理一分殊”学说

《宋元学案》卷八二《北山四先生学案》载:

(许谦)闻金仁山履祥讲道兰江,乃往就为弟子,仁山谓日:“士之为学,若五味之在和,醯盐既加,而咸酸颇异。子来见我巳三日,而犹夫人也,岂吾之学无以感发子邪!”先生闻之,惕然。仁山因揭为学之要日:“吾儒之学,理一而分殊,理不患其不一,所难者分殊耳。”又日“圣人之道,中而巳矣”。先生由是致其辨于分之殊,而要其归于理之一,每事每物求夫中者而用之。居数年,得其所传,油然融会。尝自谓:“吾无以过人者,惟为学之功无间断耳。”[38]

可见许谦是从金履祥那里接受“理一分殊”之说,并以此为学术之要旨。

“理一分殊”是宋明理学最为重要的核心观念之一。在思考世界的部分与整体之关系,以及事物的多样性和统一性诸问题时,其论旨与《易·睽卦》昭示的“同异”辩证性,以及《论语》所谓的“一贯”之道,均有某种延续性。宋儒通过重新思考人伦道德和宇宙自然之间的关系,以解释社会秩序与道德理想的形而上根据问题,开启了一种天道性命之学的新境界。[39]

“理一分殊”,是程颐对《西铭》本义做阐发和推论时的概括性用词,意指张载在《西铭》所提出的“天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性”论题,是以乾坤为天地万物之父母,万有一体、民胞物与的思想,揭示出了人性的形而上根据,将宇宙天地和人伦道德有机地融合为一体,实现了社会的自然化和自然的人性化。从义理而言,“理一分殊”之旨,涉及中国传统哲学中的一多之辨、体用之论、总别和同异之议等论域,也即普遍性与特殊性、同一与差异、抽象和具体、一般和个别等义。其词锋直指儒家天道性命学说的核心,成为宋代新儒学发展史的一个标签。《宋史·道学传一》称:两汉之后,儒无真传,“千有余载,至宋中叶,周敦颐出于舂陵,乃得圣贤不传之学,作《太极图说》《通书》,推明阴阳五行之理,命于天而性于人者,了若指掌。张载作《西铭》,又极言理一分殊之旨,然后道之大原出于天者,灼然而无疑焉”[40]。可见“理一分殊”对于理学,犹如基石。“理一分殊”之说,经程颐表彰,朱子弘扬后彰显于世,遂成理学主旨。

“理一分殊”论域的基点是事物的多样性和统一性问题,所思考的重心是世界的部分与整体的关系。[41]就多样性与统一性而言,儒家有“一贯”之旨。《论语》载:孔子对其弟子曾参说“吾道一以贯之”。曾子以“忠恕”解之。[42]至于何为“一以贯之”,历代解释颇多。宋明儒大致沿曾子“忠恕”的引申而发挥己见。朱子《集注》称:“人之心,浑然一理,而泛应曲当,用各不同。”“夫子之一理浑然而泛应曲当,譬则天地之至诚无息,而万物各得其所也。”[43]陈淳《北溪字义》“一贯”条载:“一只是这个道理,全体浑沦一大本处;贯是这一理流出去,贯串乎万事万物之间。圣人之心,全体浑沦只是一理,这是一个大本处。从这大本中流出见于用……凡日用间,微而洒扫应对进退,大而参天地赞化育,凡百行万善,千条万绪,无非此一大本流行贯串。自其浑沦一理而言,万理无不森然具备;自其万理著见而言,又无非即此一理也。一所以贯乎万,而万无不本乎一。”[44]朱熹对“理一分殊”的发挥影响最深。《朱子语类》卷二七云:“不愁不理会得‘一’,只愁不理会得‘贯’。理会‘贯’不得,便言‘一’时,天资高者流为佛老,低者只成一团鹊突物事在这里。”[45]朱熹所谓“理一分殊”,“理一”即是“一贯”之“一”,“分殊”便是“一贯”之“贯”,先要理解和把握“贯”的道理,才能识别和解释“一”的真谛,从“分殊”入手,才能达到“理一”的境地。其后的朱子学者,大多都能坚持“分殊”的先在性,并以此抵制和批判心学之偏颇。[46]

北山学派坚持朱学思想体系核心的理为最高本体。何基在此基础上,发展了朱熹的“恰好处”说,认为理乃“事物恰好处”,朱熹所谓的“恰好处”,多是强调事物的无过不及,强调中庸,至善而合理的恰好点,是一理在事物中的体现,讲的是分殊之理。何基直接讲理乃“事物恰好处”,此理是分殊之理,与程颐所说心、性、天即理,朱熹定义的宇宙根本“太极”比,缺少形而上层面的解释和概括,将“理一”之“理”转移到“分殊”之“理”事物的“恰好处”上,正因为如此的解释转移,强调了分殊,能够突出对事物“恰好处”即中庸的重视。[47]他说:“理者乃事物恰好处,天地间惟有一理散在事事物物,虽各不同,而就其中各有一恰好处,所谓万殊一本,一本万殊也。三圣所谓‘中’、孔子所谓‘一贯’、《大学》所谓‘至善’,皆是此意。”“圣贤相去数百年而谓以是传之者,皆是做到此耳。”[48]朱熹“理一分殊”说,是用来说明宇宙根本之理与具体事物之理关系的一种着重形上的理论,而何基则将它更多地理解应用为一种积累格物穷理功夫,最后归于一理的方法、实践,分殊而理一,更强调实践、分殊功夫,即使有“实德”之质,也定要分殊到与天理之正无毫厘之差。

王柏在《论理一分殊》一文中,详细阐述了朱熹的“理一分殊”思想。他秉承朱熹的主张,将周敦颐《太极图》与《通书》相为表里地考究,利用黄幹的关节划分,“盖自太极动静而生阴阳,阳变阴合而生水、火、木、金、土,此上属乎造化,自是一关……自五行之生也,各一其性,此是下生人物,至于无穷,又是一关”。理解了“二气交感而万物生,物物固各有一太极,五性感动而万事出,事事亦各有一太极,统体一太极者,即所谓理一也,事事物物上各有一太极者,即所谓分殊也”。也就是太极、理派生万物,万物又各具一太极,进而举例,将这一思想推及《易》《西铭》及人之一身。[49]王柏的“理一分殊”说,是在理一的前提下,突出了分殊的重要。而要辨识分殊就需要先下格物致知的功夫,所谓“理一易言也,分殊未易识也”。此致知格物所以为学者功夫之最先也,[50]因分殊难以突显格致功夫的重要,王柏便强调了“理一分殊”的认识论意义,将“理一分殊”与格物致知联系起来。他的《论理一分殊》一文主旨就是教导学者格物致知。他认为:

后世学者恶繁而好略,惮难而喜易,不肯尽心于格物致知之功,务为大言以欺人,日“天下只是一个道理”,斯言若巳悟曾子之一唯,及叩之,初未识何者之谓道,不过学为之言以盖其卤莽灭裂之陋,每闻斯语,则巳知其决非学者矣。圣人于天下之理,幽明巨细,无一物之不知,故能于日用之间,应事接物,动容周旋,无一理之不当。学者苟未究其分之殊,又安能识其理之一夫,岂易言欲?……所谓万一各正、小大有定也,于此事事物物上各见得一个太极,然后体无不具、用无不周也,异时出而从政,决不误人之天下国家,决不自误此身而负此生失。此分殊所以最切于学者,幸诸君熟思之。[51]

金履祥从何基的“恰好处”说入手,着重阐发了“理一分殊”的思想。他说:

文公好说个“恰好处”。理只是恰好处,此便是中,便是至善。自古圣贤相传,只是这个。天下万事万物,各各不同,而就每事每物中,又自各有个恰好处,故事理虽不同,到得恰好处则一,此所谓万殊而一本。然其一本者,非有形象在一处,只是一个恰好底道理在事事物物之中,此所谓一本而万殊。[52]

金履祥认为万事万物中各自有个“恰好处”即“理”,各不相同,是为“万殊”,但各个“事理”虽不同,“恰好处”却是同一的,是为“一本”,即所谓的“一本而万殊,万殊而一本”,为理学传统中“理一分殊”的重要论题。金履祥突出“理一分殊”中“理”为“恰好处”,即中庸的一面,强调“分殊”之理。并告之许谦,此为学问之要。

许谦恪守金履祥“吾儒之学,理一而分殊,理不患其不一,所难者分殊耳”之训示,认为儒学最难的不是理一,而是探究分殊之理,因而他在为学上很重视格物穷理。许谦用“一理贯万事”来阐述“理一分殊”。他说:

天下事物虽无穷,却只是一个道理贯串在里面。理之原出于天,在天地虽浑然至大,而事事物物各自不同,其理亦流行寓其中;每事物中理虽不同,然只是天理一个大源头分析来,所以谓之一理贯万事。[53]

许谦认为,万事万物各不同,寓于其中的万物之理也就各异,而这些分殊之理都是从天理这个大源头分出来的,一理贯在万事之中,称为“一理贯万事”,也就是“理一分殊”。许谦还接受了李侗“理一分殊”是儒学与异端的区别之学说。吴师道初识许谦时,尝以持敬致知之说质于他。许谦便举“朱子见延平时,其言好恶同异,喜大耻小”之事,回答吴氏。许谦在《答吴正传(吴师道)书》中说:

昔文公初登延平之门,务为 侗宏阔之言,好同而恶异,喜大而耻小。延平皆不之许,既而日:“吾儒之学,所以异于异端者,理一而分殊也。理不患其不一,所难者分殊耳。”朱子感其言,故其精察妙契,著书立言,莫不由此。足下所示程子“涵养须用敬,进学在致知”之两言,固学者求道之纲领。然所谓致知,当求其所以知,而思得乎知之至。非但奉持致知二字而巳也,非谓知夫理之一,而不必求之于分之殊也。朱子所著书,盖数十万言,巨细精粗,本末隐显,无所不备。方将句而诵,字而求,竭吾之力,惟恐其不至。然则举大纲弃万目者,几何不为释氏之空谈也。近日学者盖不免此失矣。吾侪其可踵而为之乎?抑愚又有所闻圣贤之学,“知与行”两事耳。[54]

侗宏阔之言,好同而恶异,喜大而耻小。延平皆不之许,既而日:“吾儒之学,所以异于异端者,理一而分殊也。理不患其不一,所难者分殊耳。”朱子感其言,故其精察妙契,著书立言,莫不由此。足下所示程子“涵养须用敬,进学在致知”之两言,固学者求道之纲领。然所谓致知,当求其所以知,而思得乎知之至。非但奉持致知二字而巳也,非谓知夫理之一,而不必求之于分之殊也。朱子所著书,盖数十万言,巨细精粗,本末隐显,无所不备。方将句而诵,字而求,竭吾之力,惟恐其不至。然则举大纲弃万目者,几何不为释氏之空谈也。近日学者盖不免此失矣。吾侪其可踵而为之乎?抑愚又有所闻圣贤之学,“知与行”两事耳。[54]

许谦阐述这一思想,主要是为了强调分殊的重要性。当年李侗教导朱熹,就指出“理不患其不一,所难者分殊耳”。金履祥训示他时,也强调“吾儒之学,理一而分殊,理不患其不一,所难者分殊耳”。许谦接受了老师的教导,认为儒学最难的不是理一,而是探究分殊之理。因此,在为学上他很重视格物穷理。许谦告诉吴师道,程颐以“涵养须用敬,进学在致知”为求道之纲领,所谓致知,当求其“所以知”,而思得乎“知之至”。他认为,知“理之一”仅仅是前提而已,在实践上则必须“求之于分之殊”。这便是许谦“格物致知”说的理论依据。[55]“格物致知”之实,即在格分殊之理,“盖以一物之格,便是吾之心知于此一理为至,及应此事,便当诚其意,正其心,修其身也。须一条一条逐旋理会,他日凑合将来,遂全其知,而足应天下之事矣”[56]。由是而主张躬行践履,通过切实的格致实践来变化气质,以臻至善。许谦还把“格物穷理”之为学径路,发展为“知行”并行。他对吴师道说:“愚又有所闻都圣贤之学,‘知与行’两事耳。”

朱熹在综合二程“知行”观的基础上,提出“知行常相须,如目无足不行,足无目不见。论先后,知为先;论轻重,行为重”。[57]朱熹这一学说,有分知行为先后两截的错误,容易使人沉溺于在先的“知”而忘了“行”,以知销行,导致言行不一。针对朱学知行理论存在的不足,以及朱学盛行后,现实生活中出现的徙空说而不务实行的败坏学风,程朱后学大多都很重视知行的统一。如陈淳指出,致知力行“亦非截然判先后为二事”[58]即“知行无先后”。黄震强调以践履躬行为重点。金履祥主张先知后行,同时指出朱熹集注“博闻约礼”是主张“知行并进”,圣贤“知行合一”等。许谦发挥了朱熹的“知行观”,也承接了金履祥“知行并进”说,强调知行高度一致,即“致知力行,并行不悖”。他说:

凡言必先而后,固是谓欲如此必先如此,既如此了,然后如此。然而致知力行,并行不悖。若日必格尽天下之物,然后谓之知至;心知无有不明,然后可以诚意,则或者终身无可行之日矣。圣贤之意,盖以一物之格,便是吾之心知于此一理为至,及应此事,便当诚其意、正其心、修其身也,须一条一节,逐旋理会,他日凑合将来,遂全其知,而足应天下之事矣。[59]

许谦认为要等到格尽天下之物、知无有不明之后再去实行,那么可能会终身没有实行的那天了。显然,这是对程朱的先知后行的知行顺序提出的质疑。但在解说圣贤之意时,他又认为应当格一物知一物之理后,付之修身,一条一节格物之后,日积月累,知识全部掌握就足以应付天下事了,似乎还是知的积累。这与朱熹的说法没多少区别。为学之道先立志,欲求至于圣贤,却随事只管低头做将去。但许谦进一步指出:“明一分道理,便行一分道理。一边明理,一边力行,都不要计较功效。须要见得圣人亦是人做,我亦可学而至。学之所以未至者,只是理未明、行未力耳。长持此心,笃志行之,自少至老,不倦到头,却随人力量高下,见其成功浅深,最不可作界限。”[60]许谦强调格一物、明一理、行一事,力行至于圣贤,明显的“致知力行”,并行是对朱熹知行观的突破和发展。[61]

对许谦的“理一分殊”说,明代永康阳明弟子应典提出了质疑。应典在《八华精舍义田记》中说:

八华在东阳邑西四十里,本元儒白云许子讲学之所。元辑厥志训,踵门而言日:“白云子许子之学,其圣贤之学欤?志者谓二程之道,得朱子而益明;朱子之道,得许子而益尊。信知言也。夷考其授受之际,日吾儒之学,理一而分殊,理不患其不一,所难者分之殊耳。于是肆其辨于分殊,而要归于理一。又日圣人之道中而巳矣,……于是事事求其中者而用之,兹其上接濂洛,为朱学世嫡者,然欤否乎?”予喟然日:“将纪摭(摘取)者之未精也。此赵师夏之臆言,许子常举之以复吴正传,又自以为自得之妙在自勉者也。”按朱子《延平行状问答》中则无之。其日:“李先生教人,大抵令静中体认。大本未发时,气象分明,则处事应物自然中节。”朱子以为龟山门下相传指诀者如此。其语《中庸》,则以“喜怒哀乐未发之中”为一篇指要。必也体之于身,实见是理,如颜子之卓尔不违于心目之间,然后扩充,而往无所不通。其所以求中者如此。又日:“讲学切须深潜缜密,若概以理一,而不察夫分之殊,此学者所以流于疑似乱真而不自知也。其所谓理一分殊者如此。若日理不患其不一,而难于分之殊,遂求分殊以归一,是则无根颠倒之见。”[62]

在编辑《八华山志》时,曾经有人亲自上八华山诘问许谦之学,尤其是他的“理一分殊”说,是否真的属于圣人之学。应典回答出乎意料。他认为,许谦所谓李延平传朱子“吾儒之学,所以异于异端者,理一而分殊也。理不患其不一,所难者分殊耳”之说,是对文献记载摘取没有做到精确之故。上述说法,在朱熹的《延平行状问答》中没有记载。该《问答》只说:“李先生教人,大抵令静中体认。大本未发时,气象分明,则处事应物自然中节。”而且,朱熹认为,杨时门下相传之指诀就是这样的。上述说法,只是赵师复之臆言,许子常又反复举之,吴师道又自以为得许谦之学传承之妙,而自己勉励自己而已。

应典还尖锐地指出,许谦说“讲学切须深潜缜密,若概以理一,而不察夫分之殊,此学者所以流于疑似乱真而不自知也”。其所谓“理不患其不一,而难于分之殊”,如果求分殊以归一,则是“无根颠倒之见”。而且“许子之学受之仁山金子,金子受之鲁斋王子,王子受之北山何子。三子者之传,一则曰立志居敬,一则曰省察克治,一则曰涵养扩充,皆一本也,奚许子之独尔殊哉?”其言辞未免过激。

2.恪守《四书》学宗旨

黄宗羲在《北山四先生学案》中评论何基时曾说:“北山之宗旨,熟读《四书》而已。”淳熙四年(1177),随着《大学章句》《中庸章句》《语孟集注》的相继完成,朱熹《四书》学经学体系已经基本确立。淳熙九年(1172),朱熹首次将《大学章句》《中庸章句》《语孟集注》并为一集,同时刊刻于婺州,经学上的《四书》学终于出现。[63]朱熹之学是以《四书》为核心,而集南宋之理学大成,并使儒学成为官学,从而深刻影响了南宋以后的学术思想发展。[64]直接黄幹的北山学派十分重视《四书》之学。何基对朱熹的《四书章句集注》尤为推崇。正是由于他的努力,朱学在金华学坛上得以昌明。王柏是何基门人,也属朱学嫡传,但他却能不拘成说,敢于问难质疑,甚至对朱熹所注《四书章句集注》亦起疑论,从而形成他自己的思想特色。金履祥,受业于王柏,从登何基之门,但在思想更接近于王柏,也像王柏那样具有怀疑精神,在金华四先生中,他对经学和史学的研究,成就最为显著。[65]许谦在《上刘约斋书》中曰:“先师(仁山)学于北山何文公、鲁斋王文宪公,师友之门,而北山实勉斋先生之高弟,其为学也于书无所不读,而融会于四书,贯穿于六经,穷理尽性,诲人不倦,治身接物,盖无毫发歉,可谓一世通儒。尝有大志于天下,而不见用其命也。夫平生所著书,今或有传者矣。”[66]许谦这里所谓何基、王柏、金履祥等“融会于四书,贯穿于六经,穷理尽性,诲人不倦,治身接物”,精准揭示了北山学派宗师之学,是以《四书》学为要旨。吴师道《读四书丛说序》云:“昔闻北山首见勉斋,临川将别,授以‘但熟读《四书》’之训。晚年悉屏诸家所录,直以本书深玩,盖不忘付属之意。自是以来,诸先生守为家法,其推明演绎者。”[67]可见,“但熟读《四书》”是黄幹之训,何基自不敢“忘付属之意”,而惟朱子《四书章句集注》深玩,以为“北山家法”。“北山取语录精义,以为发挥,与章句集注相发。鲁斋为标注,点抹提挈,开示仁山。于大学有疏义、指义,论孟有考证,中庸有标抹。”[68]

许谦之学当然亦以《四书》学为旨趣。他告诉学者:“学以圣人为准的,必得圣人之心,而后可学圣人之事。圣人之心,具在《四书》,而《四书》之义,备于朱子,顾其词约义广,安可以易心求之哉!”[69]这就是许谦为学归旨。因此,许谦在《四书》学上颇下功夫。他对集《四书》之要义的朱熹《四书章句集注》认真研读后,著有《读四书丛说》八卷。《元史·许谦传》则称:“读《四书章句集注》,有《丛说》二十卷。”[70]黄溍《白云许先生墓志铭》中也称:“读《四书章句集注》,有《丛说》二十卷。”[71]阮元在《宛委别藏》中对许谦《读四书丛说》的版本解释道:“今所录者俱遵元版,《论语》三卷、《中庸》二卷,合之《大学》一卷、《孟子》二卷,得八卷,皆首尾完整。明《秘阁书目》所载《四书丛说》亦止四册,殆与今本相同,盖未可据《墓志》、本传而疑其尚阙佚也。”[72]

《读四书丛说》八卷为许谦之代表作。该书对朱熹的《四书章句集注》,“奥者白之,约者畅之,要者提之,异者通之,画图以形其妙,析段以显其义。至于训诂名物之缺,《考证》补而未备者,又详著焉”[73]。吴师道此语,可谓说中《读四书丛说》之要的。

所谓“奥者白之”,此指许谦将朱子《四书章句集注》中原本深奥难懂处,释得明白易晓。如《论语·贫富章》:“子贡曰:‘贫而无谄,富而无骄,何如?’子曰:‘可也。未若贫而乐,富而好礼者也。’”朱子注:“常人溺于贫富之中,而不知所以自守,故必有二者之病。无谄无骄,则知自守矣,而未能超乎贫富之外也。凡曰可者,仅可而有所未尽之辞也。乐则心广体胖而忘其贫,好礼则安处善,乐循理,亦不自知其富矣。子贡货殖,盖先贫后富,而尝用力于子守者,故以此为问。而夫子答之如此,盖许其所已能,而勉其所未至也。”

许谦疏解曰:“此章贫富二者相对者,盖贫者见富者则卑屈,富者见贫者则矜肆。卑屈是容气言辞卑下屈伏,矜肆是容气言辞矜 放肆。卑与肆反,屈与矜反。此二者,曲尽贫富之态,盖不期而然也。”[74]并举例对“贫而无谄,富而无骄”之理加以说明。

放肆。卑与肆反,屈与矜反。此二者,曲尽贫富之态,盖不期而然也。”[74]并举例对“贫而无谄,富而无骄”之理加以说明。

所谓“约者畅之”,是指《四书》经文及朱子《集注》词约意广处,则进一步疏释以畅达其意旨。如朱子解“中庸”之题曰:“中者,不偏不倚、无过不及之名。庸,平常也。”许谦对此加以阐发:“偏则不在中而在一边,倚则斜逸而不正,过是越过于中,不及是未至于中。不偏不倚是竖说中字,指未发之体而言;无过不及是横说中字,指已发之用而言。此皆是反说,以四旁影出中字。平如地之平,而无机陧危处;常者一定之理,无诡异,又常久而不可变易。惟其平正便可长久,奇异险怪便不可长久。平横说,常竖说,此是正解庸字。总而言之,惟中故可庸,中而又须可庸,乃中庸之道。”[75]

所谓“要者提之”,是指许谦在《读四书丛说》中,往往将重点之处予以提炼概括,以引起重视,这是《读四书丛说》的一个突出特点。[76]如对朱熹《大学章句》:“天以善理赋人,而人受之,存于心者为性。故性字从心生,是有此心,即有此理也。得此性存于心,其体则尽具万物之理,其用则可应天下之事,故谓之德。然性是单说理,德是就泊在气上处说。故如此光明洞彻,纵横妙用,应物无穷,不可杂气言之。然不可离气言之,盖此理,搭在正通气上,方能如此明。若搭在物之偏塞气上,如何会具众理应万事,是故不可离气言之也。但不可道明德是气耳,此要体认。”许谦注疏曰:“三句故是大学之纲领。分而推之,则上一句为下两句之总纲领,下一句为上两句之标的。明德新民,虽两事对举,而新民亦是明德中事。”[77]

所谓“异者通之”,是指许谦对《四书章句集注》在相似问题上的不同表达或相似表达上的不同含义,加以比较疏通,为这些异处做出恰当的解说。如《论语·颜渊》前三章皆为孔子弟子“问仁”,而孔子回答不同,首章:“颜渊问仁。子曰:‘克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉。’”二章:“仲弓问仁。子曰:‘出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。’”三章:“司马牛问仁。子曰:‘仁者其言也切。’”许谦通之曰:“篇首三章问仁,而所答不同,三人之才有高下故也。颜子见理已明,故告以全体,其言直捷简要;冉子未及颜子,故教之行恕若熟,亦便是仁;司马牛多言,故只就他病处说。”[78](https://www.xing528.com)

对许谦《读四书丛说》,其弟子及后世学者都给予了很高的评价。吴师道云:“欲通《四书》之旨者,必读朱子之书;欲读朱子之书者,必由许君之说。兹非适道之津梁,示学者之标的欤?”[79]黄溍《白云许先生墓志铭》亦云:“先生《丛说》,敷绎义理,惟务平实。”[80]许谦对是书之态度也非常严肃谨慎,吴师道《读四书丛说序》载:“先是,君未殁时,西州人有得其书而欲刊之者,君闻亟使人止之,且恐记录之差也。则自取以视,因得遂为善本。”许谦教人曰:“圣贤之心尽在《四书》,《四书》之义备于朱子。顾其立言,辞约义广,读者或不能悉究其义,以一偏之致自异,初不知未离其范围,其可以易心求之哉?”许谦这种不可“易心求之”的态度,在《读四书丛说》中得到了较好体现。《四库总目提要》评价云:“书中发挥义理,皆言简义赅。或有难晓,则为图以明之,务使无所凝滞而后已。其于训诂名物,亦颇考证,有足补《章句》所未备。于朱子一家之学,可谓有所发明矣。”[81]尤其是其中对于《四书章句集注》训诂名物的考证,更具学术价值,阮元称:“今考是书,发明朱子之学,旁引曲证,不苟异,亦不苟同。”[82]

“不苟异,亦不苟同”,是《四库总目》对金履祥《论孟集注考证》的评价,阮元却把它用于许谦《读四书丛说》上。应当说,许谦对于《四书章句集注》训诂名物之缺的考订不乏精密处,对《四书章句集注》中义理的阐发也偶有突破之处。但金履祥的《论孟集注考证》还具有一定创新,这说明元初金华朱学还有一定活力。而许谦在《读四书丛说》中则逐渐流露出一种保守趣向,这实际上表明了北山学派学风的一种转变。即全祖望所称:“婺中之学,至白云而所求于道者,疑若稍浅,渐流于章句训诂,未有深造自得之语,视仁山远逊之。婺中学统之一变也。”[83]

3.“心具天理”——“和会朱陆”倾向

理学发展到元代有了很大的变化。变化之一是程朱理学在元代成为官学,变化之二是出现了朱陆合流的思潮。许衡、刘因两个理学家在北方倡导,而吴澄在南方倡导,并成为朱陆合流的代表人物。金华以何基为首的金华学派,坚持朱学门户,仍与陆学对立。许谦作为“金华四先生”之一,其学术思想在恪守朱学的同时,又具折衷朱陆倾向。[84]

许谦从三个方面和会朱熹、陆九渊的思想,形成自己独具一格的理学思想。一是在本体论上,提出“心具天理”的观点,和会朱熹的“理本论”与陆九渊的“心本论”,认为至高无上的“天理”存在人心之中,心即是理,心理合一,心之外没有理的存在。二是在认识论上,和会朱熹的“格物穷理”说和陆九渊的“发明本心”说,认为“格物”与“格心”的关系是辩证统一的,“格物”离不开“格心”,“格心”反映“格物”。三是在方法论上提倡“既尊德性又道问学”,“尊德性”是为了更好地“道问学”,“道问学”反过来提高“尊德性”,两者相得益彰。[85]

朱熹、陆九渊所说的心与理都是以仁义礼智等人伦纲常为核心内容。只是朱熹强调伦常的至上性和必然性,而陆九渊认为伦理根植于人心,是人的内在心性的自觉要求,不是外在于人心的法则。从而导致了他们之间的分歧:朱熹以“理”为本体;陆九渊以“心”为本体。

许谦在本体论上基本继承了朱熹的“理本论”,阐明“理”是万物产生的根源,是唯一存在的宇宙本体。他说:“盖天地间惟一理尔。明乎理则前无古,后无今,亘宇宙,固可一以贯之。”[86]在理气观上,也是与朱熹的观点一脉相承。许谦认为理与气结合在一起,但理是处于决定地位,理主宰气,气承载理。“天生人物,是气也,而理即在其中。理主乎气,气载乎理,二者未尝可离”,[87]“天之生人,理气俱到。然有此气,故理有所泊”。[88]

许谦也吸收了陆九渊的“心本论”思想,他试图把朱熹最抽象、最普遍的理落实到人心中来,在一定程度上把“本心”提高到本体的高度,赋予心以本体的意义,而且许谦特别重视天理与人心的贯通,强调人心的主宰作用,并表明万事万物之理都能够在心中得到体验。从而在本体论上对朱陆思想进行和会。许谦提出“心具天理”的思想。他说:“天者理之所出,心者理之所存。心知即理动,理动即天知,故有萌于心。”[89]“夫道寓有形,心妙众理。物无大,未有违乎道;心虽微,未始遗乎物也。”[90]他认为理虽然出于天,但却存在心中,心中有所知也就是理知与天知,而且物都合道,即合于天理,“心妙众理”,就是说心与理、物都是合一的,这里就大胆吸收了陆九渊“心即理”说的成分。陆九渊说:“心只是一个心,某之心,吾友之心,上而千百载圣贤之心,下而千百载复有一圣贤,其心亦只如此。”[91]许谦所讲的“心妙众理”,其中的“心”跟陆九渊所讲的一样,都是指人人所具有的普遍之心,就是自尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子以来一脉相承的圣人之道。

总之,许谦在坚持朱熹“理本体”思想的同时,又接受了陆九渊“心本体”思想,并将朱熹的“理本论”与陆九渊的“心本论”进行结合,提出了“心具天理”的思想。他认为“人心本全具天理”,而所具天理即为“仁、义、礼、智、信”五性,心具五性天理之后就能“尽万物之理”,“用天下之事”。许谦通过“和会朱陆”,一方面使朱陆在本体论上的争论、分歧得到调解;另一方面使自己的学术思想体系更加完整,更加具有特色。[92]

在认识论上,许谦继承了儒家的传统思想,特别是程、朱的格物致知、即物穷理的观点。他又吸收了陆九渊的发明本心的思想。许谦通过对朱陆思想的和会,形成了自己别具一格的认识论,他提出格物与格心是密切联系的,不可分割的。

许谦说:“即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。此正是格物用功处,但只把致格两事统说在里,推极我之心知,在穷究事物之理,……用力之久,一旦豁然贯通,是言格物,本是逐一件穷究,格来格去,忽然贯通。如知事人之理,便知事鬼之理。知生之道,便知死之道。……盖事虽万殊,理只是一,晓理在此事如此,便可晓理在彼事亦如此。到此须有融会贯通,脱然无碍。”[93]许谦认为穷理的对象是存在的客观事物,由已知到未知,从而探讨客观事物无穷之理。他还认为格物是逐一穷究,把这件事的理推明得透彻,毫无疑问,然后才去格另外一件事,绝不允许把一件事情做到一半时便停止。

许谦继承发展了朱熹的向外用功而获得事物之理的格物方法,同时也接受了陆九渊的内求于心,发明本心的“格心”方法。许谦主张致吾心之知,穷吾心之理,强调心在“格物致知”中的作用。他在解释致知格物时说:“先言致知,就心上说,格物是此心去格,故先言其本。”[94]在许谦看来,对于天理的认识,对于事物的把握,最重要的还是对心的认识,因此,他这里讲的“格物”不是朱熹的格心外之物,而是指格心。这同陆九渊的格物乃格心的观点是一致的。许谦认同朱熹的说法:“择善然后可以明善。择者谓致察事物之理,明者谓洞明吾心之理。合内外言之,择善是格物,明善是知致。”[95]在这里,“择善”就是“格物”,即指考察物之理,“明善”就是“知致”,即指发明心之理。正好将朱、陆的观点结合在一起。同时,他还利用“格物致知”去解释孟子的“尽心、知性”说,也表现出这一倾向。许谦说:“尽心知性。性即天地万物之理具于心者,知性则穷究物理无不知也。无不知,则心之全体尽明矣。朱子谓尽心知至之谓知性,物格之谓也。故尽心知性,则于天下之言举无所疑。然所以尽心知性者,皆因明圣贤之言而得,然后以是而究天下之言,则是非得失皆洞然矣。此圣贤问学之成法,孟子之言正如此。”[96]尽心知性知天是陆九渊所曾发挥过的孟子的观点,许谦用“格物致知”对这一观点进行解释,他将“尽心”“知性”解释为朱熹的“知至”“物格”,又说“性”就是将“天地万物之理具于心”,而“知性”就是“穷究物理”直至“心之全体尽明”,这是陆九渊的观点。显然,这是融合了朱陆观点,把心学和理学和会一起。

在方法论上,许谦首先接受了陆九渊“尊德性”说,同时也继承了朱熹的“道问学”思想,主张“先尊德性,后道问学”。许谦将“道问学”与“尊德性”结合起来,认为两者缺一不可。他说:“非尊德性,则不能道问学。”[97]他认为“道问学”必须先“尊德性”。

朱熹坚持“道问学”是入圣不可或缺的途径,陆九渊强调尊德性为入圣之本。黄宗羲曾说:“先生(陆九渊)之学,以尊德性为宗,谓‘先立乎其大者,而后天之所以与我者,不为小者所夺。夫苟本体不明,而徙致功于外索,是无源之水也’。同时紫阳之学,则以道问学为主,谓‘格物穷理,乃吾人入圣之阶梯。夫苟信心自是,而惟从事于覃思,是师心自用也’。”[98]朱熹认为为学必须以“道问学”为先,要“即物穷理,泛观博览,然后归之约”。朱熹认为人要印证天理,必须多应接人伦事物,多读圣贤书;在朱熹看来,“道问学”必须依次通过“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”这五个步骤,才能达到他所说的:“道问学,所以致知而尽乎道体之细也。”[99]陆九渊重视“尊德性”,则把“尊德性”放在首位,强调“先立乎其大者”,他认为首先要明确做人和为学的目的,要懂得仁、义、礼、智、信等德性之尊。如若首先“道问学”,把知识放到首位,不懂得知识为“心”本固有,那就是舍近而求远。所以,他指摘朱熹为学之法“支离”,确为不失要害之针砭。然朱熹长时间不服此论,批评陆九渊做学问的方法太简单了,管窥一路,忘了“道问学”。在“朱陆异同”争辩过程中,朱陆的学术利弊暴露得更加清楚。朱熹的“道问学”无“师心自用”之弊,但有“支离之痛”“欠却涵养本原工夫”;陆九渊的“尊德性”有“明本体”之功,但有“粗心浮气”失之“太简”之病。可见,“尊德性”与“道问学”是朱陆两家治学方法上的分歧所在。正是朱陆在为学方法上各失偏颇,为“和会朱陆”奠定了基础。许谦在“和会朱陆”的过程中,提出应该将“尊德性”与“道问学”二者结合起来。

许谦既强调外以“格物致知”而“道问学”,又强调内以“存心”而“尊德性”。他说:“……执辞泛求,几逐于物,审是之宜,惟学之则,操之有道,有梦斯觉,暗然口章,如追如逐,舍心弗全,非圣之学。”[100]他认为圣人之学,既要向外广泛考察于物,又要操存于心,也就是说,既要包括“存心”的“尊德性”,又要包括“致知”的“道问学”,为学不必单纯地突出“尊德性”或“道问学”,或把两者对立起来。要成就圣人之学,必须二者兼顾。许谦还说:“既尊德性又不可不道问学。既尊德性之后,有所不知不能,则问而知之,学而能之。既知,既能,既须行之。所谓道问学也。”[101]他认为明确了为学和做人的目的之后,还必须下“道问学”的功夫。因为“尊德性”是为学的目的,“道问学”是为了达到目的而采用的手段,而且陆九渊的“尊德性”强调的是“先立乎其大者”即树立一个趋向道德的心,而缺乏朱熹的严密的致知功夫,因此有所不知不能。另外,从朱学上来看,虽然有笃实的致知功夫,但因尽陷于“下学”而趋于烦琐。由此许谦认为不“尊德性”就不能“道问学”,既“尊德性”又不可不“道问学”,从而把朱陆两家合作一处。

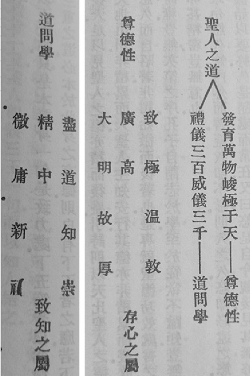

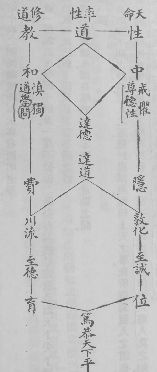

许谦在撰《读四书丛说》时,“皆言简意赅,或有难晓,则为图以明之,务使无所凝滞而后已”[102]。他对“尊德性”“道问学”两者统一关系,用两张图直观表达出来。

在图2-1中,许谦把“尊德性”“道问学”,都归纳于圣人之学。只不过“尊德性”是强调通过“致广大”“极高明”“温故”“敦厚”等修为手段,以到达圣人境界,是“存心之属”。“道问学”是强调通过“尽精微”“道中庸”“知新”“崇礼”等途径,以至圣,是“致知之属”。而要真正达到圣人境界,两者不可偏颇。

在图2-2中,许谦从中庸的“中和”观出发,认为“尊德性”,是立足于“性”的“中”,即通过“戒惧”而“达德”。而“道问学”,则是根植于“教”的“和”,即通过“慎独”而成为圣人。这张图是许谦在注释《中庸》第三十三章时画的。他在图前说:“此章虽自下学立心入德说来,以至于极。……第一节只是说用心向内。第二节乃言慎独。第三节言戒惧。惟此两项功夫而已。”可见,在这里许谦是从中庸的角度,把“尊德性”“道问学”这两项被看作朱陆分水的为圣功夫,高度统一到“中和”观里面的。

图2-1 “尊德性”“道问学”关系图一

图2-2 中庸始终合一之图[103]

难怪乎有学者认为,许谦晚年之学,心学倾向明显。明朝永康王学代表之一的应典在《八华精舍义田记》中说:“许子之学受之仁山金子,金子受之鲁斋王子,王子受之北山何子。三子者之传,一则曰立志居敬,一则曰省察克治,一则曰涵养扩充,皆一本也,奚许子之独尔殊哉?迨其晚年,有谓圣贤之学心学也。后之学者虽知明诸心,推诸事,而涵养本原,弗究弗图,则虽博极群书,修明励行,而与圣贤之心犹背而驰也,深得延平之旨而弗之及。”[104]应典认为何基、王柏、金履祥之学,一曰立志居敬,一曰省察克治,一曰涵养扩充,皆立足一本,唯独许谦之学有些独殊。许谦到晚年更云“圣贤之学心学也”,是从正宗的朱学,流向了心学。这样的评价似乎是站得住脚的。

许谦谓学者云:“学以圣人为准的,然必得圣人之心,而后可学圣人之事。圣贤之心,具在《四书》。”[105]这里有两层意思涉及心学。一是得圣人之心,才可学圣人之事。把“尊德性”放置于“道问学”之前。二是“圣贤之心,具在《四书》”。换言之,就是《四书》皆心学。这与后来宋濂的《六经》皆心学颇为相似。因此,在《读四书丛说》中,随处可见心学之说。

如:“孟子之学是知言养气。知言即知道。知道属心为内,养气属事为外。格物致知以明心,遇事行义以养气。然所以知其义而集之者,心也。即志帅之说。至于集义,是要心无愧怍。心无愧怍,则气自生。虽有内外之殊,及其至也,只是养此心耳。”“知言则尽心知性,万理洞然,何所疑惑。”[106]“尽心知性,性即天地万物之理具于心者。知性则穷究物理无不知也。无不知,则心之全体尽明矣。”[107]许谦把“心”定义为“知其义而集之者”。并认为“明心”在于“格物致知”,“养气”则在于“遇事行义”。两者虽内外有殊,但关链处,皆是养心。

如《牛山章》云:

浩然章论养气,而以心为主。此章论养心,而以气为验。日志者气之帅,故谓以心为主。日平旦好恶与人相近,故谓以气为验。集义固为养气之方,所以知夫义而集之者,乃心也。养心,固戒其梏亡,验其所息而可致力者,则气也。彼欲养而无暴以充吾仁义之气,此欲因气之息以养吾仁义之心。两章之持志操心之意,未尝不同。而气则有在身在天之异,然未始不相为用也。[108]

这里的说法,与《不动心章》同。许谦认为孟子《浩然章》是论养气,而以心为主,《牛山章》论养心,而以气为验。其持志操心之意,则是一样的。

如《尽心章》云:

至于言心而日神明,是指人身之神妙灵明充之,可以参天地、赞化育之本。而言其所统,则性情也。故日具众理应万事,此释心亦切。况德者,谓得之于心。不以心言,则德何所倚乎?[109]

朱熹在解释心时,把它定义为神明。许谦进一步解释,是因为人身被神妙灵明充之,可以参天地、赞化育之本。所以,心即神明。这与杨慈湖“心即虚灵,心即神明”之说,相当接近。

他又提出“心具天理”的思想。他说:“天者理之所出,心者理之所存。心知即理动,理动即天知,故有萌于心。”[110]他认为理虽然出于天,但却存在心中,心中有所知也就是理知与天知,而且物都合道,即合于天理。这里吸收了陆九渊“心即理”说的成分。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。