(1)气候条件。气候直接影响人的机体与作物的生长,与人类的生产和生活关系十分密切。一般说来,过于湿热(如亚马孙河流域)、过于干燥(如撒哈拉沙漠)、过于寒冷(如南极洲、俄罗斯的西伯利亚地区及加拿大的北部地区)的气候区人口分布较少。这是因为,过于干燥或过于寒冷均不利农作物种植,而过于湿热的地区虽植被繁茂,但昆虫、细菌滋生迅速,疾病易于流行。比较起来,温润的气候区是最适于人类生产、生活的,这里水热条件较为适宜,人口一般较稠密。据有关资料统计和估算,温带季风地区的人口密度约为175人/平方公里,热带雨林地区人口密度约为50人/平方公里,沙漠地区的人口密度约为4人/平方公里,苔原、高寒地带仅为1.2人/平方公里。由此可见,气候条件对人口分布起着重要的制约作用。

(2)地形条件。地形对人口分布的影响突出地表现在海拔高度上。人口分布有趋近低平地区的倾向,这是由于海拔过高的地区,不仅气温、气压偏低,而且风速大,土层瘠薄,交通不便,不利于人们生产、生活。在人口密度上,平原一般高于山区。据有关资料统计和估算,全世界0~350米海拔高度的人口密度约为84人/平方公里,350~750米海拔高度的人口密度约为32人/平方公里,750米以上则低于18人/平方公里。

此外,坡向等地形要素及特定的地貌形态对人口分布也有一定影响。一般来说,阳坡与迎风坡以及冲积平原、山前冲洪积扇、河谷盆地、坝子、峁等地形区是人口分布较集中的地区。

(3)地质条件。地质条件对人口分布的影响是复杂和多方面的。如石灰岩地区,土壤贫瘠,漏水严重,植被贫乏,一般人烟稀少(如我国的贵州省);在历史上的火山区和熔岩区,由于火山灰土壤肥沃,有利农耕,人口一般较稠密(如爪哇岛、吕宋岛及一些中美洲国家)。

此外,地质条件对人口分布的影响还表现在矿产资源的吸引力上,特别是工业革命后,这种表现非常突出,一般来说,煤炭、石油、铁矿等资源丰富的地区,是工业较发达、城市较集中、人口较密集的地区(如美国的东北部,我国的辽宁、河北等地区)。

(4)水体条件。水体是人类最基本的生存条件之一,江河湖海等天然水体,或者为人们提供水源,或者为人们提供方便的交通条件,自古就深刻地影响着人口的分布。四大文明古国文化发祥地均出现在大河的冲积平原,中世纪以来兴起的大小城市绝大部分都是沿江沿海分布,人口越来越向沿江地带集中是近现代人口分布的一个显著趋势。世界上大大小小的人口稠密区多分布于天然水体(海洋、江河、湖泊等)附近,这可以说是一个普遍规律。(https://www.xing528.com)

(5)土壤条件。土壤是发展农业生产最基本的物质基础,各类土壤具有不同的肥力和适种性能,在一定社会经济条件的作用下,直接影响到人们对它的开发利用,进而影响到人口的分布。一般说来,冲积土、黑钙土及棕色森林土等地区,农业较发达,人口较密集;荒漠土、盐碱土、沼泽土、灰化土等地区的人口较稀疏。如我国山东黄河三角洲地区人口稀少的特征就与盐碱土的分布有关。

除上述自然地理环境因素的影响外,经济地理环境是影响人口分布的更重要的地理条件。当今经济发达的地区、工业区、城镇带等都是人口稠密的地区。例如,西欧、北美的五大湖流域、日本的太平洋沿岸和濑户内海沿岸、我国的长江三角洲和珠江三角洲以及京津唐、辽中等地区都是如此。

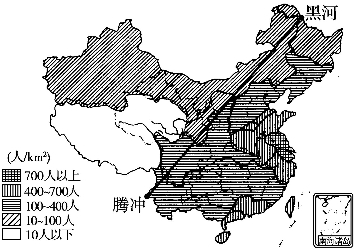

关于中国人口地理分布密度特征的一个经典模型是“胡焕庸线”。此线北起黑龙江省黑河、南达云南省腾冲划分中国人口分布为两个密度特征区(见图1)。1935年,著名地理学者胡焕庸提出黑河(爱辉)—腾冲线,学术界谓之“胡焕庸线”,首次揭示了中国人口分布规律。即自黑龙江瑷珲至云南腾冲画一条直线(约45°),该线东南半壁36%的土地供养了全国96%的人口,西北半壁64%的土地仅供养4%的人口,二者平均人口密度比为42.6比1。1987年,胡焕庸根据中国内地1982年的人口普查数据得出:“中国东半部面积占目前全国的42.9%,西半部面积占全国的57.1%……在这条分界线以东的地区,居住着全国人口的94.4%,而西半部人口仅占全国人口的5.6%。”2000年第五次人口普查发现,胡焕庸线两侧的人口分布比例,与70年前竟相差不到2%,但是,该线之东南生存的人已经远不是当年的4.3亿,而是12.2亿。虽然中国拥有960万平方公里的国土,但真正适合人们生存的空间,却只是这300多万平方公里。胡焕庸线形成有其自然背景,“它是气候变化的产物”。中国科学院科技政策与管理科学研究所王铮教授认为,胡焕庸线通常被视为中国东南季风影响的分界线,而在1230年以前,气候形势并不如此。1230—1260年的气候突变,基本奠定了中国现代气候的特征。由此时期开始,各种旱涝灾害特别是大洪涝灾害空间频率分布的走向与胡焕庸线日趋吻合,越到近代越明显。所以说,胡焕庸线表现出中国的现代气候特征。这也就是说,胡焕庸线是气候变化的产物。近代发现的400毫米等降水量线,是我国半湿润区和半干旱区的分界线,此线与胡焕庸线基本重合,也揭示出气候与人口密度的高度相关性。年降水量不足400毫米,土地便向荒漠化发展,呈现西北部的草原、沙漠、高原等景色和以畜牧业为主的经济,东南部降水充沛则地理、气候迥异,农耕经济发达。胡焕庸线形成的自然背景主要是气候差异,当然,地形、土地与土壤、植被等自然地理环境要素的差异和历史、文化等人文地理要素的差异也是不可忽视的原因。

图1 中国人口分布图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。