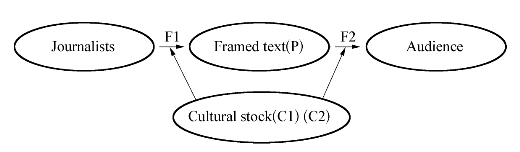

图2.1的对称性描述性模型将新闻媒体话语生产的框架建构过程与作用于受众的框架设置过程整合起来加以整体考量(Scheufele,1999)。描述性模型的左半部分意味着处于媒体编辑部文化环境中的记者们能够将显性的象征符号(包括框架工具与推理归因工具)按照特定的组织性规则(F1)创作成被框架的媒体文本(P)。记者用于组织各种显性象征符号的隐性规则(F1)与那些能在具体文本中呈现出隐性框架的象征归因符号工具同样都来源于特定媒体或编辑部由新闻记者社区共享的关于特定话题报道文化和符号象征积淀(C1)。媒体文本中包含的各种框架工具和推理归因工具彼此呼应形成特定的结构形态,促使对编辑部文化(C1)有一定熟悉度的受众也有可能同样采用F1的框架规则来对媒体文本(P)中的象征符号工具进行组织,并就其意义进行与框架契合的解读。然而当媒体文本P经由传播技术被广为传播之后,文本自身便脱离了作者,获得了一定意义上的自主性。媒体文本本身虽然仍旧带有记者植入其中的各种框架工具和推理归因工具——构成显性框架话语包的符号元素之间的组织原则也仍旧是F1,但一经广为传播,显性的框架话语包就向开放式的受众重构过程打开。读者对显性文本中各种象征话语元素的重新组合,或许依据的是与记者框架存在本质差异的受众框架(F2)。读者用以重构框架的原则植根于读者个人早已沉浸其中的文化与符号积淀(C2)。

图2.1 关于框架概念的描述性模型

从以上描述性模型出发,框架研究的课题一共涵盖了五类涉及框架分析和框架效果的研究策略(其中具体包括F1、F2、F2-P-F1、P-F1和P-F2等五种不同路径)。当分析主要的意图在于考察编码者(记者)的框架(F1)或解码者(读者)的框架(F2)时,研究者常常通过质化的参与式观察法(参见如Benford,1993;Zavestoski,Agnello,Mignanao&Dorroch,2004)或者深度访谈研究方法(参见如Brummans et al.,2008;Burns&Cervero,2004;Davies,1999;Hadfield,2008;Hornig,1992)直接分析和描述性模型左右两端不同类型的个人用来解释和理解复杂现实或者特定媒体报道文本的框架。

但学界大多数基于媒体内容分析研究方法的框架研究,都是通过研究者们对媒体文本(P)通过研究者自身的认知框架(F2)对文本中各类显性框架话语包元素的辨认与重组,推测出记者在编织媒体文本时所采用的能够反映编辑部特定话题报道文化(C1)的框架(F1)(或者说实际上遵循了描述模型中F2-P-F1的路径,虽然研究者自身对媒体文本的解读框架F2在分析中常常被有意或无意地忽略)。现有框架研究文献中,研究发现大量各种各样的媒体报道框架都是循着F2-P-F1的研究路径从媒体文本中萃取获得的。其中,被研究者确认的媒体框架(F1)具体包括了瓦尔肯堡、塞梅特科和弗雷瑟(Valkenburg,Semetko&Vreese)等学者研究发现的包括戏剧化冲突、人情味、经济后果和责任归属等美国主流大众媒体编辑部文化中的通用框架。同时也包括了延加(Iyengar,1991)等学者发现的事件型框架(episodic framing style)与主题式框架(thematic framing style),对人们的事件归因产生重要影响(参见如Carlyle Slater&Chakroff,2008;Kim&Wills,2007)。此外,还有卡佩拉和杰米森(Cappela&Jamieson,1997)等学者认为,政治传播中常常存在策略框架(strategy frame)和议题框架(issue frame)(参见如Angelo,2002;Rhee,1997),对受众多大程度上信任政治人物发挥了重要作用。而斯诺、罗奇福德、沃登和本福德(Snow,Rochford,Worden&Benford,1986)在对社会运动动员框架的研究中发现了包括诊断框架、解决方案框架和动员框架(prognostic,diagnostic and motivational)等。此外,纳比(Nabi,2003)等学者从媒体文本中辨识出来的各种不同类型的情感框架(affective frames)。在循着这一脉络的框架研究中,常常被忽视的是研究者自身认知的框架或视角(也就是F2)对他们界定媒体框架F1过程所起的作用。在不少实际研究中,学者们通常将自己的F2以较为客观的形式描述为研究方法中对框架的测量工具。具体而言,F2或者被表达为一组能用来辨识框架存在的关键词(如策略框架和议题框架的研究),或者被认为是一系列能够衡量框架是否存在以及框架强度的李克特量表(如四个通用框架的研究)。但任何一种被表达为客观研究方法编码规则的F2,实际上都在一定程度上反映了研究者从自身所处的文化(C2)出发对媒体文本P的解读方式,更是或多或少地塑造了学者对于媒体文本框架的推测。(https://www.xing528.com)

与F2-P-F1的路径不同,有些研究者并不事先设定框架辨识的标准流程,而是保持时刻对自我的反省态度,不断地反复阅读媒体文本,通过开放编码的方式先找到文本中显性的各种框架工具和推理归因工具。然后,严格按照媒体文本中显性框架工具出现时呈现出来的特有结构,推测记者们建构媒体文本时的框架(P-F1)。P-F1的路径采用的研究方法尽最大可能减少了学者自身作为研究者的视野和框架被强加到对F1推断的可能性。这一脉络的研究者少有用李克特量表或者事先设定的词汇列表来界定媒体文本中的框架,相反,他们多通过媒体文本中是否存在关键词、常见词组、刻板印象式图片、信源或者明确表达价值判断的句群等象征性元素来寻找报道文本中隐含的框架(Entman&Rojecki,1993)。文本中语言的选择和直接引语的选择等因素都被视为表征框架的话语包存在的组成要素(Shah,Watts,Domke&Dong,2002)。此外,信源(参见Carpenter,2007)、报道语气(Choi&Lee,2006)、描述性的形容词(Billings&Eastman,2003)、反复出现的核心概念(Ghaziani&Ventresca,2005)、热点话题(Wakefield Smith&Chapman,2005)和主题结构等(参见如Morgan,Harrison,Chewning,Davis&DiCorcia,2007;Maloney&Walker,2002)元素都被学者认为框架话语包在文本中的显性部分,能够帮助研究者根据P推测出记者编织文本时遵循的F1。坦卡德(Tankard,2001)更是针对美国专业媒体的特点,提出媒体报道的文体中有11个位置(包括标题、子标题、照片、照片说明、导语、信源选择、直接引语、数据图表、结论段落等)最有可能找到构成框架话语包的显性符号表征,标识框架在文本中的存在。加姆森和莫迪利亚尼(Gamson&Modigliani,1989)等学者提出包括框架工具和推理归因工具等显性的话语元素被组织起来构成连贯整体叙事的规则,构成了框架话语包的核心主题(参见Gamson&Lasch,1983;Gorp,2005)。不同的学者从不同的路径指出了各自从文本P直接推导得到F1的具体方法。

另外,大多数通过控制实验方法探究框架效果的研究都采用了P-F2的研究路径。研究通常通过改变媒体文本中的显性话语符号(P)的内容和摆放方式,来探索媒体文本如何影响受众选择激活应用哪些认知框架来组织对文本的解释和理解(F2)。其中从预期理论的理论命题出发,对同一情境的正面或者负面框架表述能够影响个人理性的经济决策和选择(参见如Price&Tewksbury,1997;Kahneman&Tversky,1979;Shen&Dillard,2007;Goodall&Appiah,2008)。除了正负框架外,属性框架、风险选择框架和目标框架(attribute frame,risk choice frame and goal frame)等三类框架都能够对同一事实或决策场景进行事实等价的框架表达(参见如McEloy,2003;Levin,Schneider&Gaeth,1998;Peters,1993;Reinhart,Marshall,Feeley&Tutzauer,2007;Cox&Zimet,2006;Bower&Taylor,2003)。另外,也有学者用有利和不利框架(advantage VS disadvantage frames)来表达同一内容的广告信息,并探究不同框架的广告公关传播对消费者行为意向和态度产生怎样的影响(DeVreese&Boomgaarden,2009)。

同样属于遵循P-F2的研究脉络,还有一些学者对各类文本中(政府文件、组织档案和总统选举宣传材料等)包括关键词、隐喻和案例等元素进行系统的改动后检验文本对受众解释框架的影响(P-F2)。例如,有学者在实验研究中将特定的框架话语符号放置到新闻报道中,包括新闻标题、直接引语、图片、电视画外音或者报道的首段和尾段等特殊位置(参见如Brewer,2002;Brewer&Gross,2005;Elliott,Fitzgerald,Hayward&Krasteva,2009;Angelo&Lombard,2008;Detenber,Gotlieb,McLeod&Malinsrina,2007)。也有学者整体改变媒体报道强调的重心后考察文本对受众框架F2的影响(Cho&Gower,2006;Boyle,Schierbach et.al.,2006)。另外,还有研究者按照恩特曼对框架概念的定义,通过改变文本中对涉及问题的归因、解决问题方法和责任方的界定以及文本背后对特定行为动机的描述来制造生产不同版本的实验材料,考察不同变动产生的各种认知和行为效果(参见Durfee,2006;Lee&Shah,2008;Valentino,Buhr,Beckniann,2001)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。