(一)共时角度的研究

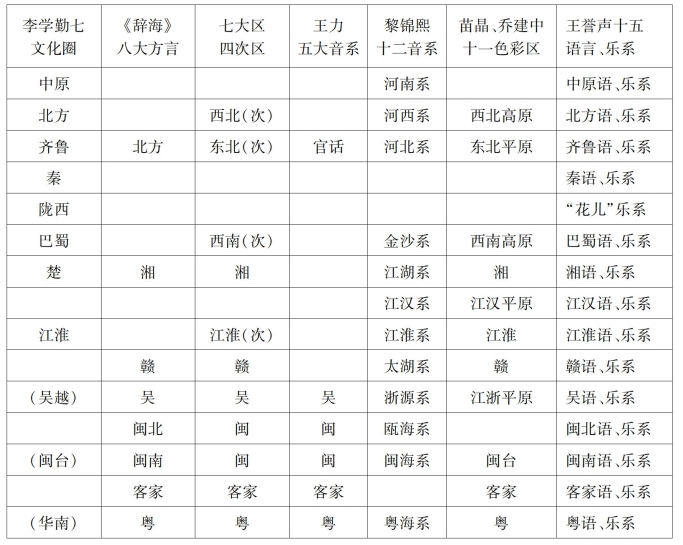

如上所分析,汉语具有极强的音乐性,可以说是一种“歌的语言,唱的艺术”;汉族音乐也有不同于其他民族音乐的声音形式和艺术特征。在中国,南北方音乐的特色明显不同:“北主劲切雄丽,南主清峭柔远”。[149]北方音乐多用跳进,节奏对比较大,旋律跌宕起伏;南方音乐多用级进,节奏对比度小,旋律起伏相对平稳。俗话说“十里不同音”,语言如此,音乐亦然。[150]根据音乐学家所认定的语言对音乐的制约作用,南北方音乐上的差异也许与方言间的差异密不可分。也有学者对汉族音乐风格色彩和汉语语言类别进行了比较,同样发现了它们在同一文化圈、方言区的一致性(表2-5)

表2-5 汉族音乐风格色彩与语言对照表[151]

注:括号内为王誉声补。结合音乐,汇集各家。

总体来说,汉语各方言有共同特点,使我们寻求汉语与汉族音乐的密切联系:由于声调抑扬变化,音乐特别注重高低音的对比,追求旋律的流畅动人;由于音节结构简单,可以长短搭配,音乐节奏的形式相对自由,多使用散板这种自由节拍;由于声、韵、调的和谐搭配,汉语每个字词的读音都要经历“从字头到字尾”的声调高低、轻重和音色变换过程,音乐中也就特别注重对单个音的相对独立加工,强调线性的表现特点而不是纵向的和声关系。[152]与西方音乐相比,汉族音乐有简易、多变的特点。如果用西方的音乐理论分析中国的音乐,则很难找出主题发展的逻辑关系,还会觉得我们的音乐结构松散、毫无章法。仔细想来,汉语也正有这样的特点,其组成方式有着很强的灵活性,说明了汉族音乐和汉语的同构性。[153]

(二)历时角度的研究

汉语和音乐的关系如此密切,我们不应该局限于共时研究,也应该从历时角度展开讨论。汉语的音乐有着悠久和灿烂的历史,但人类的声音转瞬即逝,早期的有声材料无法得到保存。我们唯有从文字材料或物质材料中获取灵感,追寻汉语与音乐的互动过程。

“歌诗”是可以歌唱的诗,也是中国古代最重要的文学形式。沈约曾道:“歌咏所兴,宜自生民始也。”[154]歌诗与人类社会几乎同步产生,介于音乐与语言之间“啊”“哦”“唉”或“呜呼”“噫嘻”之类的声音是歌的起源。后来渐渐练出了复杂的声音,形成了可以表达明确意义的语言,于是歌的词与音乐才逐渐丰富起来。[155]宋代文学家、音乐家王灼指出:“古人初不定声律,因所感而发为歌,而声律从之。”[156]上古时代诗乐难分,诗就是歌,是人们有感而发、即兴而作的,因而词作者、曲作者、表演者通常为一人,流传下来的作品不多,出自《吕氏春秋》、相传黄帝时期的《弹歌》是较为可信的一首:“断竹,续竹,飞土,逐肉”。[157]两言句式,语法简单,反映了原始人民的狩猎生活。(https://www.xing528.com)

春秋至汉,诗乐开始分离,有了先后、主从之别,“先有诗而后以乐和之”,“诗言志,歌永言,声依永,律和声”[158]。中国第一部诗歌总集《诗经》,也是中国的第一部歌词集,里面的作品就是先诗后乐、以乐从诗。孔子从数千诗篇中精选305首,然后“皆弦歌之”,逐一合乐演唱,以求符合音乐规范。[159]既然是以乐从诗,曲调就要随着歌词所抒写的情感而产生变化,但这些作品中存在许多套语和固定的抒写格式,应该是为了适应当时的音乐风格和演唱程式。《诗经》的语言,在章法上回环复沓,句式多为四言,易于反复歌唱。第一部浪漫主义诗歌总集《楚辞》,里面也有一部分可以演唱的诗。屈原所作的《九歌》本来是楚国的祭祀歌曲,其中的11篇作品,基本句式都是每句中间有一“兮”字,节奏整齐均匀,便于入乐演唱;《离骚》打破了《诗经》的四言句式,基本四章一句,字数不等,亦多偶句,灵活自由,每句有“兮”,也能配乐而歌,但配乐演唱不再重要;《天问》则全由问句构成,基本没有语气词,已经完全不能歌唱。这意味着诗歌的体裁正在分化:一方面,歌诗继续发展,楚歌到了汉代依然颇为盛行;一方面,从歌诗里流变出一种新的文体——“赋”,可以脱离音乐,可以不歌而诵。[160]

汉魏六朝,乐府诗繁盛。“乐府”是始建于秦的音乐机关,至汉武帝时职能更为完备,主要工作任务除了采集民歌、加工配乐外,还有创作并填写歌辞,创作和改变曲调,研究音乐理论,组织演奏、演唱。汉乐府诗句长短不一,形式自由多变、参差错落,押韵灵活,但基本上以五言句式为主,容易入乐演唱。及至隋唐,很多乐工模仿乐府“采歌谣”的做法,先乐后诗、采诗入乐,尤其喜欢使用现成的五言七言绝句。王灼曰:“李唐伶伎,取当时名士诗句入歌曲,盖常俗也。”[161]由于唐代音乐的进一步发展,曲调乐谱更加复杂多变,而句式整齐、长短一律的绝句,逐渐不能尽其声音变化之妙。一些作曲家便增减诗的字句,让语言来适应音乐的节奏、旋律。[162]

两宋之时,填词之风盛行。词有词牌,每一种词牌都代表一支曲子。为现成的曲子配词,最好的办法是依照曲调的节律另创新词,乐句长则文句长,乐句短则文句短,字调的平仄依照旋律的起伏变化。为了顺应音律,有的作者每以文辞屈就于音律,产生了一些音律不差,但“下语用字,全不可读”的作品。[163]后来,因为曲调老套陈旧,又多由文人作词、内容脱离群众,宋词无法广泛传唱,逐渐走向衰微,并被另外一种与音乐结合、可以歌唱的诗体——元曲替代。宋词和元曲虽然都是倚声填词,但后者在内容上更与群众生活贴近,而且形式上也更解放、更自由。宋词每调有定句,每句有定字,每字有定声,韵有定制,一步越雷池不得;元曲每调虽有定句,但每句并不定字,在规定的字数之外,还可以加衬字,这样使它的句式参差不齐远远超过宋词。另外,宋词不但分平仄,还要分四声,元曲无需分得这么细致。曲体的这些变化,更能适合当时音乐发展的需要。[164]

到了近代,白话文运动催生了新的诗体,完全不必押韵、平仄和对仗,创作方式极为自由。很多新诗形似散文,根本不能入乐,鲁迅对此曾说:“诗歌虽有眼看的和嘴唱的两种,也终究以后面一种为好;可惜中国的新诗大概是前一种。……我以为内容且不说,新诗先要有节调,押大致相近的韵,给大家容易记,又顺口,唱得出来。”[165]虽然诗乐早就分离,但一种新的音乐文学应运而生,便是现代歌词。现代歌曲一般都是先有歌词,后有曲调,这种依词谱曲的创作方式充分发挥了歌词的语言特色,同时,歌词又为曲调的音乐表现提供了情感和结构。[166]也有少数作品保留了倚声填词的作法,如把歌词填入国外流行的曲调或中国的古曲中。在现代诗歌的众多形式中,歌词作为一种新的歌诗,将语言与音乐完美结合在一起。

我们无意于专门陈述中国音乐文学的历史,但却能从中挖掘汉语与音乐的互动过程,并回答这样一个问题:中国语言的音乐特征和中国音乐的汉语特征是如何而来的。纵观中国文学发展史,歌诗是最早的、也是最重要的一种文学形式。若要列举优秀的作品,总不能避开《诗经》、楚辞、乐府、唐诗、宋词、元曲。对比西方文学发展史,虽然歌诗也占有一席之地,但它并没有显示出绝对优势,戏剧、小说等文学形式也同样重要。与其他语言一样,汉语在发展初期,语言、音乐、诗、歌其实是一种事物。诗乐分离之后,诗和音乐就一直在矛盾中发展前进:一方面,音乐发展了诗,丰富了诗的类型,扩大了诗的影响力。一些诗篇正因为能够歌唱,才被广大人民群众接受。另一方面,音乐束缚了诗,限定了诗的格式,限制了诗的语言。入乐的诗篇绝对不可能像散文那样结构自由、不拘一格,常常受制于曲调,甚至丧失了原有的特点;即使是现代的歌词,也得尽量与曲调契合。汉语的诗体无论怎样变化,一直呈现出与音乐结合的态势,邹式金因此指出:“诗亡而后有骚,骚亡而后有乐府,乐府亡而后有词,词亡而后有曲,其体虽变,其音则一也。”[167]

换一个角度看,在中国音乐发展史中,声乐也是最早、最为重要的一种音乐形式,而器乐都是建立在声乐基础上的。在中国人的传统观念中,声乐的地位要远远高于器乐。《礼记》中曰:“歌者在上,匏竹在下,贵人声也”,与其他乐器的声音相比,人的发音器官所唱出的歌声最为美妙。还有“丝不如竹,竹不如肉”的说法,意思是弦乐的表现力没有管乐的表现力丰富,而管乐的表现力没有声乐的丰富。[168]所以,在制作和演奏的过程中,中国的民族乐器从未将自身从人的嗓音中超越出来,以“近人声”为贵,与西方的“重器声”不同。中国器乐的作品数量不在少数,但几乎没有出现过如西方《升c小调赋格》《d小调第九交响曲》这种“无意义”的标题,而一律以《十面埋伏》《百鸟朝凤》《春江花月夜》这些带有明确指示意义的标题命名。高小康因此认为,“中国纯文学的艺术——代表是小说——不发达,中国纯音乐的艺术——代表是无标题的纯音乐——更不发达”,并认为中国人始终把音乐看成是像语言一样表达具体意义的媒介:“在中国传统音乐中,旋律在结构上依附于歌词或潜在的歌词意味,欣赏者是通过歌词而接受音乐的。”[169]

在语言和音乐的发展过程中,一般都是以语言制约音乐为主,但汉语总是与音乐互动前进,二者关系才会这样亲密无间,汉语有了更多音乐特征,中国音乐也有了更多汉语特色。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。