如上所述,传播学的“本土化”离不开20世纪中西学术交流的大思潮,它既是对“转化西学”这一悠久历史传统的承接,又是对“西方中心主义”这一外来隐含观念的回应。简言之,即“返本开新”的思想传统在传播学中的回响。如果说1982年第一次全国传播学研讨会的“16字方针”(系统了解、分析研究、批判吸收、自主创造)更偏向于“开新”,那么余也鲁、徐佳士、郑学檬、孙旭培等一大批学者的积极努力,则体现了“返本”的良苦用心。虽然“本土化”是一条艰难而漫长之路,但相比于20世纪二三十年代就提出“中国化”的社会学和心理学,传播学要“稚嫩”得多,大可踌躇满志地前行。恰好“16字方针”提出约20年后,李金铨作了一番颇为中肯的述评:回顾过去,一方面,华人传播学者“对自己所关心的问题不再缺席,不再沉默,更不必唯西方观点为观点”,另一方面,“一时得不到主流学界应有的重视”“是没有办法也不必太计较的事”[60];展望未来,“经过二三十年的学术熏陶,努力不懈,可望逐渐形成一派独特而深邃的学问”[61]。如今又过去了15年,吴予敏(2018)认为我们已经从“从零开始”(余也鲁、郑学檬,1994)进入“从零到一”,有了“独创的有中国特色的学科地位”。[62]

实际上,“返本”与“开新”缺一不可,如今,这已经成为越来越多的华人传播学者的共识。“返本”即返传统思想之本,“开新”即开当代传播理论之新。一方面,始终从传统智慧中汲取资源,从现实社会中寻找问题,特别是作为中国人“释义系统”的一以贯之的价值取向,从而赋予现代解释以足够的高度和深度;另一方面,积极学习“概念化”和“理论化”的现代知识形式,以实现与西方学术的对话,共同促进对人类传播的理解。简言之,我们需要在“返本”与“开新”之间保持适当的张力。

很多华人传播学者对待“本土化”就逐渐趋向了“返本”与“开新”的结合。陈国明认为:“在批判吸收与转化西方思想的同时,必须深耕于中华文化的土壤,耙梳与建立起自我文化的认同,然后放眼全球社会,以资提供与接收必要的双向贡献”[63]。祝建华也主张既要“理论化”(开新)又要“本土化”(返本)。“理论化”即“不受任何时空限制的人类传播原理”,“本土化”即“某一特定社会在某一特定时期的特定传播现象”。[64]可以说祝建华的“本”指本土经验,“新”指传播理论,特别是“中程(medium-range)理论”[65]。其“返本开新”即从本土实情出发(即不是从某一理论、假设出发),广泛搜索国际学术界的知识巨库,从中严格选择直接相关而又能够操作化的概念、命题或框架,以此为基础发展出整合性理论。[66]李金铨亦赞同“返本开新”:“本”即中国人自己的生存场域和特殊问题,“新”即理论贡献。一方面,深入了解西方的主要理论,以及重大问题的学术争鸣,以便储蓄理论资源;另一方面,进入自己生存的场域,从中提取最有意义的问题,再适当择取储备的理论资源,加以分析综合,对特定的问题提出深刻的解释。[67]而李金铨的“新”又有“上中下”之分:下者为“跟着美国主流研究亦步亦趋”;中者为从文化的特殊意义中提出规律性的解释;上者为[如萨义德(Edward W.Said)那样]提出能和西方理论分庭抗礼的替代解释。[68]

近年来的学者论述更加赞成“返本开新”,而且态度上更为多元和包容,体现了“极高明而道中庸”(《礼记·中庸》)的新趋向。黄懿慧提出了“一分为四”并取“中”的道路。她认为,华人传播研究可区分为四个主要研究取向:一端是“文化普同之传播理论或传播研究”,另一端是“华人或亚洲文化中心之传播理论或传播研究”,这中间又可分为两类,即“中西文化比较之传播理论或传播研究”和“中西文化互补与融合之传播理论或传播研究”,前者关注中西对立的概念,后者关注中西融合而产生的概念。[69]黄懿慧在这“四分”的“歧异”之中,提取了三点“共识”:第一,“以华人(或亚洲)文化为中心关怀,并朝向‘非极性’理论建构方向努力”;第二,不论何种类型(指上述“四分”),“皆应顾及理论之上层预设、世界观与科学哲学问题”;第三,“正视处理方法论问题,采用开放、流变、创新或整合的态度进行研究”。[70]

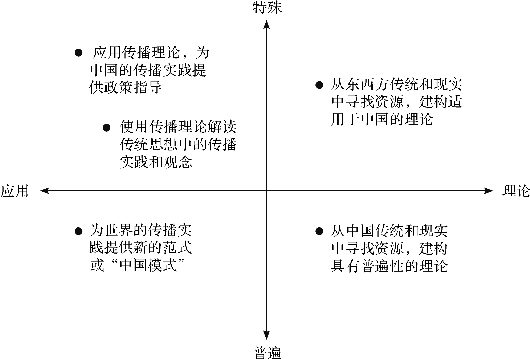

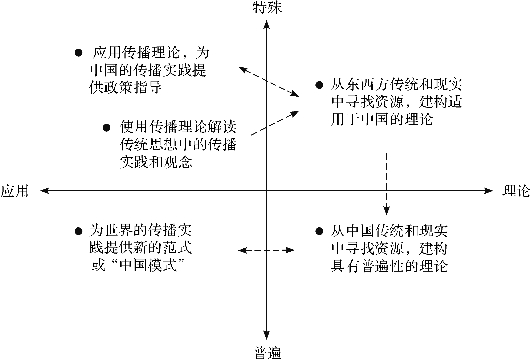

刘海龙也提出了“一分二、二分四”的分类,根据“理论—应用”和“普遍—特殊”分成四个象限。一是“普遍—理论”,即“从中国传统和现实中寻找资源,建构具有普遍性的理论”;二是“特殊—理论”,即“从东西方传统和现实中寻找资源,建构适用于中国的理论”;三是“普遍—应用”,即“为世界的传播实践提供新的范式或‘中国模式’”;四是“特殊—应用”,包括“应用传播理论,为中国的传播实践提供政策指导”和“使用传播理论解读传统思想中的传播实践和观念”。(见图3-1)[71]刘海龙认为,鉴于四个部分的努力很不平衡(大多数集中于左上部分),因而不同主张的学者应该展开竞争与对话,使四个区域的研究综合发展。此后刘海龙在《重访灰色地带:传播研究史的书写与记忆》(2015)中进一步提出了“多元竞合的本土化”,认为只有超越了“一系列二元对立”,才能真正走上“本土化”的道路。(见图3-2)[72]

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图3-1 中国传播研究本土化的类型和行动路径

图3-2 中国传播研究本土化不同行动路径之间的互动

即便是在当年进行“本土化”论争的李彬与王怡红,也实际上主张“返本开新”。李彬认为“本土化”包含三个方面:一是本土化的分层(理论的本土化如传统理论、批判理论和发展理论,方法的本土化如实证研究,实践的本土化如议程设置理论和舆论导向问题);二是本土化的资源(传统文化里的传播意识和传播手段、近代新闻事业的丰富经验以及改革开放以来蓬勃兴旺的传播现象);三是本土化的意义(为现实的传播活动提供思想方法上的指导)。[73]这特别体现于,他最看重的自己的著作恰恰是《唐代文明与新闻传播》[74]。王怡红近年也主张:“传播学研究一方面要从本土的社会背景、逻辑、问题、经验和效果去思考问题,另一方面要把西方的传播思想资源作为自我认识的媒介,在有‘思想的他者’参与建构的传播学学术自主空间里,才能真正建构起一个可以交流的,能够通过对话来实现主体性建造的可能性。”[75]

如果对“返本开新”的努力进行归类,或许可以包括六种路径。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。