吴予敏《无形的网络——从传播学角度看中国传统文化》(1988)被称为“第一本华夏传播研究专著”[115]。陈力丹曾盛赞:“这本书的研究是开创性的,正是它启发我注意到中国古代社会生活传播结构在孔子那里的雏形。”[116]陈力丹之所以能受此启发、注意到新的内容,或许是由于该书所体现的问题意识和观察视角,例如“使用口语交流的人将被置于什么样的传播语境里,而他又如何影响着这个语境”[117]的问题意识,以及问题意识和观察视角背后的“想象力”。从某种程度上说,好的问题意识就规定了好的观察视角,也决定了能观察到何种结果,但好的问题往往需要具备“想象力”。黄旦认为,将米尔斯“社会学的想象力”运用在历史研究中,就需要理解“结构意义”,对“个人与时代、事件与意义、史料与史”展开想象与勾连。[118]米尔斯说,“人们只有将个人的生活与社会的历史这两者放在一起认识,才能真正理解它们”[119],“我们在各式各样具体情境中的体验,往往是由结构性的变迁(structural changes)所导致的”[120]。《无形的网络——从传播学角度看中国传统文化》恰恰有米尔斯“社会学想象力”的神韵,采取“生命、社会、历史”[121]的观察视角。具体来说,该书在“社会组织与传播行为”“官制演变与信息传达”“社会舆论和社会控制”的论证上,体现了很强的说服力和解释力。由于《无形的网络——从传播学角度看中国传统文化》采取结构的视角,因而对儒、道、法、墨等各家传播观念的论述不多,不过依然试图在历史脉络与社会结构中把握他们的思想。

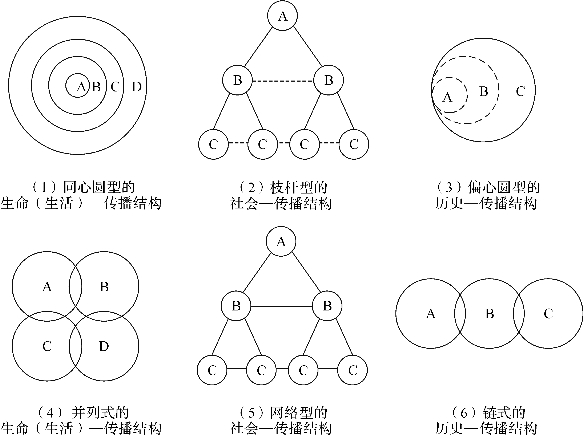

《无形的网络——从传播学角度看中国传统文化》最大的理论贡献,或许是其提出的六种传播结构,分别指向现实世界和理想世界(见图0-2)。三种现实传播结构是:同心圆型的“生命(生活)—传播结构”、枝杆型的“社会—传播结构”、偏心圆型的“历史—传播结构”。[122]同心圆型结构类似于费孝通的差序格局,偏心圆型结构则能解释传统文化遗产和经验传承活动。枝杆型传播结构有助于理解这样的传播活动,即传统中国社会组织和国家机器的内部信息沟通,更注重上下纵向沟通,但横向交流则时常处于被防范、监视、堵塞的境地。[123]三种理想传播结构是:并列式的“生命(生活)—传播结构”、网络型的“社会—传播结构”和链式的“历史—传播结构”。并列式结构不再是从中心往外推,而是既彼此独立又彼此交叉,链式结构与偏心圆结构有根本区别,前者“以创新为目的实现了对遗产的片面的继承”[124]。吴予敏提出,要突破枝杆型结构,就需要一个既有上下垂直沟通,更有横向水平沟通、可以相互“制衡”的网络型传播结构。当然,“在理想图式、抽象图式和实际运行图式三者之间,常常是有距离的”[125]。这个理想图式既有“通天下之志”(《周易·系辞上》)的古风,亦有现代价值。

图0-2 吴予敏关于现实和理想的六种传播结构

吴予敏实际上是用传播结构来观察中国文化,这种支配个体生活却又难以捉摸的传播结构,就如同“无形的网络”。他在《无形的网络——从传播学角度看中国传统文化》出版近30年后坦言,他当时只是想把传播作为一种方法来认识中国文化[126],这种方法其实就是作为视角的传播结构。然而,结构视角并非早期华夏传播研究的主流,更多的研究采用功能视角。这两种视角可追溯到拉斯韦尔(Harold Lasswell)《社会传播的结构与功能》(1948)。拉氏“5W”模式是典型的功能视角[127],但他也关注宏观信息环境和受众注意力结构,又能看出其结构视角[128]。余也鲁先生也认为应该两种视角并重,既研究“传通的过程与作用”(功能),也研究“传通的结构与制度”[129](结构)。但正如“5W”的功能模式更容易被人记住一样,早期华夏传播研究也是“功能”压倒“结构”。功能视角是典型的美国经验学派特色,用吴予敏的话说,它追求的是“中层理论”或“小理论”,“从具体的传播经验现象出发,经过形式化的抽象提炼,形成概念化的公式”,目的是“从中总结出新的理论和规律,充实由西方人已经建构的传播学体系”,共同面对信息时代的挑战。[130]相比美国的经验学派,欧洲批判学派更注重结构,吴予敏早年就受到后者的影响。《从零开始:首届海峡两岸中国传统文化中传的探索座谈会论文集》(1994)收录了吴予敏的论文《从“礼治”到“法治”:传的观念》,文中援引哈贝马斯交往理论中“情境界定”的概念,即社会文化母体之中存在的“符号—意义”结构,儒家的礼就类似于这一结构。[131]但余也鲁先生并不同意此举,他对吴予敏说:“我们和他们是不一样的,一般不引述他们的观点。”“他们”即指欧洲的批判学派。[132](https://www.xing528.com)

然而,如果脱离社会结构来理解中国历史与文化是很成问题的。例如苏秦、张仪的说服之术离不开战国战争的社会大结构;从传播技巧的角度谈臣对君的劝谏,也离不开权力结构与社会结构的变化,等等。李金铨就说:“脱离整个时代背景和生活语境,终归是非历史的、片面的。”[133]也正因为个人在结构面前既有主体性亦有无奈,因而思想上的“一以贯之”在现实中就显示出极大的张力。崔炼农在《孔子思想的传播学诠释》(2008)中就说,他试图“从零散的孔子言论中发现其‘一以贯之’的逻辑线索,重新建构孔子的思想体系”,“把孔子放回当时的历史背景中去考察,知人而论事”,结果却遇到了“颠覆性资料”,最终放弃了部分章节的写作。[134]从《从零开始:首届海峡两岸中国传统文化中传的探索座谈会论文集》(1994)到《华夏传播论:中国传统文化中的传播》(1997)再到“华夏传播研究丛书”(2001),或许正是其重功能轻结构的路径,致使其承受了太多的批评。

不过,结构视角研究近年来有回归的趋势,至少是结构视角下的功能研究。以《新闻与传播研究》刊发的论文为例就有:考察特有社会结构中的传播现象,如从大禹时代的社会结构(洪水灾害、社会变革与部落联盟环境)考察说服与征服、谋时与谋势等传播行为[135];将制度视为结构,从而考察春秋战国时期的信息流通[136],从宋廷防控谣言的制度设计考察宋代政治风险防控[137];或考察制度结构下的媒介功能,如汉代布告的信息功能[138]、檄文的军事传播功能[139],宋代榜的信息传播功能[140];或考察制度结构下特殊媒介的政治功能,如从“神权政治”视角考察商代占卜中的人神沟通行为[141],从政治视角考察殷周青铜器[142]和先秦歌谣[143]的政治传播功能等。这些研究从传播结构的视角观察特定时代的个体以及个体与结构的关系,使得“无形的网络”从模糊逐渐走向清晰,也提供了理解中国文化的另一种视角。

特别是潘祥辉的新著《华夏传播新探:一种跨文化比较视角》(2018),体现“华夏传播研究的新进展、新前沿、新水准”,其独特的视角“给沉寂一时的华夏传播研究吹入了一股新风”。[144]孙旭培也认为该书是“质量上乘的著作”,“做出的研究很扎实、很规范”。[145]潘祥辉在中国古代传播结构的大视野中,发现了三种媒介或媒介化事物的政治传播功能:第一,青铜器作为一种传播媒介,不仅在形成和传承中华文明的过程中起着重要作用,更具有宣示与合法化政治权力、实践仪式以进行政治沟通的功能[146];第二,先秦歌谣作为一种舆论机制,具备政治表达与品评、舆论监督、“舆情调查”与政治沟通、教化和舆论动员乃至政治博弈等功能,可以简称为“歌以咏政”[147];第三,女性曾经被作为一种媒介,起着政治联姻的政治功能,尤其是在“秦晋之好”这样的政治婚姻中,当然也反映了古代社会对女性的压迫[148]。特别是作者“接着讲”吴予敏在《无形的网络——从传播学角度看中国传统文化》中提出的古代君主信息控制的问题,发现了秦汉王朝官僚科层制下信息传播的悖论,出现了“传播失灵”的现象,值得现代人反思。[149]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。