隋唐宋元时期,湖北的官学教育有了较大的发展。特别是宋元时期,湖北的官学教育进一步受到重视和加强,府州学和县学均得以普设,这使湖北古代官学教育跃上了一个新的台阶,从而使官学考试也有了新的发展。

1.隋唐时期湖北的官学教育

隋朝建国伊始,便于开皇(581—600)初下诏曰:

建国重道,莫先于学;尊主庇民,莫先于礼。……今者民丁非役之日,农亩时候之余,若敦以学业,劝以经礼,自可家慕大道,人希至德。岂止知礼节、识廉耻,父慈子孝,兄恭弟顺者乎!始自亲师,爰及州郡,宜祇朕意,劝学行礼。[37]

隋炀帝大业元年(604),复开庠学。据称,国子、郡县之学,盛于开皇之初。[38]但隋朝湖北地方学校教育情形如何,由于年代久远,加之隋朝国祚甚短,资料散佚,具体情况已无从得知。

唐初各帝均曾下诏,令各州县立学。唐玄宗开元二十六年(738),又下诏令全国州县置学。诏曰:“古者乡有序,党有塾,将以宏长儒教,诱进学徒,化民成俗,率由于是。其天下州县,每乡之内,各里置一学,仍择师资,令其教授。”[39]

湖北在唐初诸帝下诏兴学前,便已有少数有见识的地方官吏率先办起了学校。韦景骏任肥县(河北省之南)令时,便注意兴办学校之事。到湖北房州任刺史后,更注意贡举人才,敦劝教化。有关史料言:“神龙中,(韦)累转肥乡令。……累转赵州长史,路由肥乡,人吏惊喜,竞来犒戗,留连经日。有童稚数人,年甫十余岁,亦在其中。……咸对曰:‘此间长宿传说,县中廨宇、学堂、馆舍、堤桥,并是明公遗迹。……’十七年,迁房州刺史。州带山谷,俗参蛮夷,好淫祀而不修学校。景骏始开贡举,悉除淫祀。”[40]韦景骏在房州兴学育人,改良社会风气之举动,是在唐初诸帝兴学诏令颁发之前。

玄宗的兴学诏书下颁后,湖北部分州县先后创办了州县学校。据载,开元二十七年(739)后,蕲州“州县莫不有学,学皆有庙”。蕲州州县学校建于何时,据《蕲春县教育志》考证:“蕲州之学,当始于唐开元二十七年之前。”[41]

大约在蕲州设学的同时,湖北另一重镇襄州也建立起了学校。襄州州学建于何时,具体年代已经无从知晓;但据《金石录》载,贞元五年(789)庐群撰《襄州新学记》。据此可以推定,襄州州学至迟建于公元789年。与这一记载稍有出入的是,《襄州新学记》建碑于贞元九年(793),所隔时间仅有四年。这里所谓的“新学”,其意为“新建之学”。显然,这是唐代襄州建有州学的确凿无疑的证据。

唐代后期,襄阳籍进士皮日休在《襄州孔子庙学记》中说:

天地吾知其至广也,以其无所不覆载;日月吾知其至明也,以其无所不照临;江海吾知其至大也,以其无所不容纳。料广以寸管,测景以尺圭,航大以一苇,广不能逃其数,明不能私其质,大不能亡其险。伟哉夫子!后天地而生,知天地之始;先天地而没,知天地之终。非日非月,光之所及者远;不江不海,浸之所及者溥。三代礼乐,吾知其损益;百王宪章,吾知其消息。君臣以位,父子以亲,家国以肥,鬼神以享。道未可诠其有物;释未可证其无生;一以贯之,我先师夫子,圣人也。帝之圣者曰尧,王之圣者曰禹,师之圣者曰夫子。尧之德有时而息;禹之功有时而穷;夫子之道,久而弥芳,远而弥光,用之则昌,舍之则亡,昔否于周,今泰于唐。不然,何被兖而垂裳,冕旒而王者哉?[42]

皮日休之文,难免有溢美粉饰之词,但是也反映了这样的一个事实,即襄州州学内设有孔庙,释奠之礼十分隆重。

唐代湖北重要州县大致都建有学校。湖北黄州现存有一方“黄州修文宣王庙记”的碑石,分析其中内容,可知唐代黄州办有州学。宋初许多州学,都是在唐代州县学的基础上建立起来的。譬如,《湖北旧闻录》卷二十二,有武昌府学“盖自宋庆历建学时已有之”的记载。“庆历”为宋仁宗的年号,指1041至1048年。而“宋庆历建学时已有之”,说明早在五代十国或唐代,武昌府学便已经设置。又据《湖北金石存佚考》记载:“大中祥符元年十一月,御制至圣文宣王赞并加封号诏正书在兴国州。”大中祥符元年,为1008年。此时宋才开国不久,此学必沿五代十国或唐代兴国州学而设。再如,《湖北金石存佚考》中,载有欧阳修撰《景祐谷城县夫子庙记》一文。景祐为宋仁宗的年号,指1034至1037年。由此似可推之,谷城县学之设,亦在宋代地方兴学之前。

唐代湖北地方学校教育的具体情形,因资料之故,未可言其详,推其大致当与唐代国子监办理的“六学二馆”[43]类似,均是以学习儒经为主的学校。尽管唐代湖北的官学为数不多,规模也不是太大,但唐代地方官学考试儒经,并成了科考的预备机构,恐为不争之事实。

2.宋代湖北的官学教育

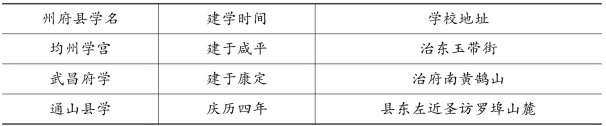

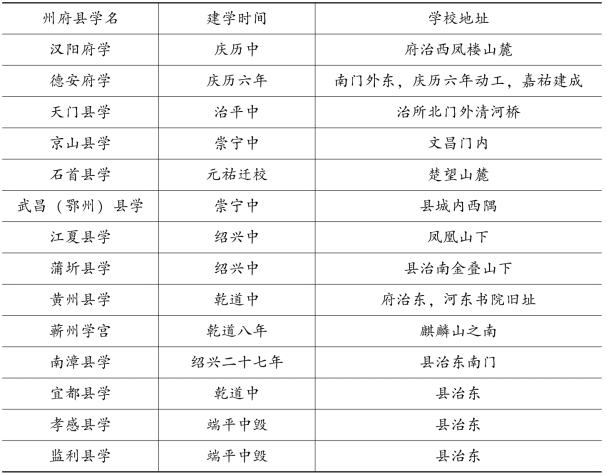

宋代是湖北学校教育获得较快发展的重要时期。范仲淹、王安石等先后发动的三次兴学运动,将兴学的重点置于州县,从而推动了湖北学校教育的发展。唐代湖北虽然办有一些学校,但是这些学校时断时续,规制不全,对湖北文化教育的发展影响不大。到宋代,湖北兴起了办学热潮,主要的府、州、县均办起了学校。兹根据《湖北通志》所载,分列“宋代湖北地方官学建学情况表”如下(表3-2):

表3-2 宋代湖北地方官学建学情况表[44]

续表

以上所列州、府、县学的时间,大多均为创建年代,内有少数是学校毁废的年代。这些“少数”学校的创立时间,当然比其毁废时间要早。此外,还有一些仅知道创建于宋代,目前尚不能确知具体的创立或毁废时间。这些学校主要有:

崇阳县学,置于县治北;

兴国州学,宋初即立,置于龙蟠山下,熙宁时迁到州治之南;

黄冈县学,置于县治东;

大冶县学,置于县治西;

蕲水县学,置于县治东(元时因宋旧址建,说明宋代已立有蕲水县学);

麻城县学,置于城内朝圣门(元因唐宋旧址而设,说明麻城县学历史可以追溯到唐代);

应城县学,置于城东南门内;

安陆县学,置于城东南隅楠木山西;

随州学宫,设于城内小南门玉石街(明代因宋元旧址设,亦证明随州学宫建于宋);

襄阳府学,唐代已是湖北影响很大的学校,庆历五年移建城中;

宜城县学,置于县治东毓秀山;

谷城县学,置于县治东南;

光化县学,置于古酂城内;

荆州府学,在府治东南驻防界城内,魏晋以后便是荆楚地区的重要育人场所;(https://www.xing528.com)

松滋县学,在县治东;

枝江县学,校址迁徙无定,辗转多处;

兴山县学,校址在县治东。

如果将宋代湖北地方学校与唐代相比照,可以得出这样的结论:宋代湖北地方学校,在量上有了很大的发展,除少数自然条件、经济条件较差的县外,大多府州县已注意到所属官学的规模效益,且质量有所提高,影响也比以前增大。南宋著名教育家朱熹在绍熙四年(1193)撰写了《鄂州州学稽古阁记》,其中有言:

鄂州州学教授许君中应,既新其学之大门,而因建阁于其上,椟藏绍兴石经、两朝宸翰,以为宝镇;又取板本九经、诸史、百氏之书列置其旁。不足,则使人以币请于京师之学官,使其学者讨论、诵说,得以厌饫而开发焉。其役,始于绍熙辛亥之冬,而讫于明年之夏。其费亡虑三百万,而取诸禀士之赢者盖三之一,其余则太守焕章阁待制陈公居仁、转运判官薛侯叔似实资之,而总卿詹侯体仁、戎帅张侯诏,亦挥金以相焉。[45]

朱熹为鄂州州学新建稽古阁作文,无疑说明鄂州州学在当时具有较大的影响。一所学校建稽古阁,为教学、研究储藏图书资料,也说明鄂州州学在当时注意提高质量,为学生“讨论诵说”贮备精神食粮。而且太守、阁待制、转运判官慷慨资助,总卿、戎帅“挥金以相”,证明当时已经形成了尊师重教的良好传统。

通城县学在北宋也是颇有影响的县学之一。时任县令为通城县学建资深堂,著名文学家黄庭坚撰写了《鄂州通城县学资深堂记》一文,盛赞此举。县令邹君指出:“讲堂者,利于群居而不利于燕居,使贤者退而与诸生杂处,吾惧贤者之不安席也。乃因民之余力而作斯堂,于是投耒耜而挟书、弃游惰而受业者日至焉。顷之,夙夜于其家者,知贵老出入;于其乡者,知尚齿于市于田;见儒衣者,皆肃然。父老乃相与叹曰:‘毁我财而成我子弟,劳我力而逸我耆老,盖学之功耶!’”[46]这不仅反映了湖北上层官吏重视发展教育,对教育作用的认识有了很大的提高,而且也说明,湖北办理官学收到了较好的社会成效。通城连续数任县令重教尊学,酿成了通城民间“投耒耜而挟书,弃游惰而受业”的重教兴学的良好风气。

就是比较偏僻的房州(今改为房县),在崇宁间大兴学校之际,也建起了州学,而且按照国家建学要求,还建起了孔庙大成殿。

图3-2 朱熹像

在湖北诸地方学校中,综合绩效较好者,应数江陵府学。隋文帝杨坚晚年废学后,隋初设立的江陵府学、县学随之停废。大业年间(605—618)府学、县学恢复。唐初武德七年(624),江陵府、县乃至乡里,均普遍设学,教育达一时之盛。北宋宝元元年(1038),江陵郡又立官学。北宋大观年间(1107—1110),江陵府学生达700多人。学校之盛,甲于荆湖。[47]足见当时人文富庶之地,教育出现升腾气象。

宋代州县学的教育内容,可以根据宋代教育家的著述推导而出。朱熹在《黄州州学二程先生祠记》中说:

……先生之学,以《大学》《论语》《中庸》《孟子》为标指而达于六经,使人读书穷理,以诚其意、正其心、修其身,而自家而国以及天下。其道坦而明,其说简而通,其行端而实。是盖将有以振百代之沉迷而内之圣贤之域。其视一时之事业、词章、议论、气节,所系孰为轻重?所施孰为短长?当有能辨之者,而世非徒之不好也。[48]

他在《鄂州州学稽古阁记》中指出:“若仁、义、礼、智之为体,恻隐、羞恶、恭敬、是非之为用。……而必曰:兴于诗,立于礼,成于乐。又曰:博学,审问,慎思,明辨而力行之。”他在《蕲州教授厅记》一文中又指出:

……然后李君得以日至于学,进诸生而教诲之,盖使之潜思乎《论语》、孟氏之书,以求理义之要;又考诸《编年》《资治》之史,以议夫事变之得失焉。日力有程,不躐不惰,探策而问,劝督以时,凡以使之知所以明善修身之方、齐家及国之本,而于词艺之习则后焉,而不之急也。[49]

综括朱熹对教育内容的论述可知,湖北州县学的教育内容,均为传统的儒学和“二程”(程颐、程颢)所创立的理学,而科举、艺词之学,则置于次要地位。

自汉代以来,重视教育的皇帝多有降旨兴学之举;但事实上所收到的实效,没有哪一个朝代能够与宋代相比。宋初三次兴学运动,不仅有强大的声势,而且有具体兴学的保障措施,这使得包括湖北在内的全国各州县学校都建立起来了,而且得到了稳定发展。民国时期编纂的《湖北通志》,在《学校志·序》中,对宋初推广州县学给予了充分肯定,认定“湖北学校之始……大抵皆溯始于宋庆历”。这与史实是相符的。说宋代学校林立,弦歌不绝,并非夸大其词。

在长期的分裂割据局面之后所建立的北宋,特别注意防止再度分裂割据,从而加强中央集权,十分重视意识形态对于巩固中央集权统治的重要作用。因此,北宋采取了重文政策,任用文人执政,“宰相须用读书人”;在地方,也是以文臣知军、州事,强调以“文德致治”,要求进士须通经义,遵周、孔之礼。北宋又特别提倡科举,扩大取士名额。大中祥符元年(1008),宋真宗封禅泰山,御驾亲至曲阜孔庙行礼,加谥孔子为“玄圣文宣王”,又御笔亲撰《文宣王赞》,命国子祭酒等订定儒家经典,大量印行,颁赐给各地方州县学校,作为钦定教材。庆历四年(1044),宋仁宗下诏,令州、县皆立学,大力倡导官学教育,提拔通晓儒家经书的士子做官。

重文政策,导致了重视科举制度以广泛选拔人才。这必然要求学校教育,尤其是地方州、县学校广泛发展。宋初虽也有若干重视办学的举措,惜效果不甚明显。直至宋仁宗以后的北宋三次兴学,才对中国古代地方学校的普遍创办和发展,起了重大的推动作用。

特别是随着政治、经济重心的东南移,再加上北宋的重文政策和三次兴学高潮时创立的学田制等经济保障措施,使北宋时期湖北地区的学校教育,获得了前所未有的发展机遇和条件。

首先是尊孔、崇儒、兴学,在湖北有典型的表现。庆历兴学时,汉阳、黄州均设有府学。前代曾隶属于鄂州的永兴县(湖北阳新),入宋称兴国军。宋真宗在大中祥符元年(1008)东封泰山、亲谒孔庙、加谥孔子、御笔亲书等举动,集中体现在成文的《御制玄圣文宣王赞并加封号诏》之中。这篇“赞”和这道“诏”,均刻石立碑于兴国军学。[50]这说明,北宋中枢的尊孔崇儒政策,已经用极其庄重的刻石立碑形式,久远地传达到了地方州、县学校学生中间。

湖北谷城的情况也与之相类,谷城县令狄原,到任伊始,便对尊孔崇儒一事十分尽心。他新筑谷城文宣王庙,又筑学舍于庙旁,藏九经书,亲率谷城学子膜拜庙堂,并攻读于学舍。还敦请欧阳修撰《谷城县夫子庙记》,刻石立碑。[51]庆历兴学时,宋仁宗所下诏书,在襄州(襄阳市)尤有显著效果,时值吕嘉问由荆州调知襄州,他将襄州旧学自城外迁入城中。新筑的襄州州学规模宏大,据记载:“重门而入,殿据其前,讲堂次其后,议事堂又次其后,直堂为阁,以藏书籍,分庑为斋,以舍多士,祭器钱谷,悉皆有库,庖厨浴堂,莫不得宣,又即其西所谓凤山堂者,广之以为教官之居,即其东所谓射圃者,规之以为燕息之地。”这段文字,极形象具体地说明:襄州的学校,有礼堂、教室、会议室、图书馆、学生宿舍、各种储藏室、食堂、浴室、教师宿舍和大操场。可以说,后世学校所具备的基本设施,它都有了。确如当时人们对襄州新学的评价:“其恢宏伟丽,虽东南之学最盛者不能过也。”[52]

熙宁、元丰兴学,在鄂州的属邑通城县反应最为迅捷,也最具典型色彩。熙宁五年(1072),原来属于崇阳县的三个乡,被划出来新设通城县。新设之始,首当修建县邑的城关。基建时,学宫、夫子庙得以与县衙同时兴工。又聘请“耆艾有德”而明经术的学者为县学之师。通城连续几任县令,均注意尊孔劝学,于是使通城民间形成了“投耒耜而挟书,弃惰游而受业者日至焉”的重学风气。应通城县令之请,时知鄂州的黄庭坚,撰写了《鄂州通城县资深堂记》[53]。在这篇文章中,反映并赞赏了通城的办学。

至于崇宁兴学,在湖北也引起了许多反响。京山县令刘干,原来是熙宁、元丰时代的太学生。闻崇宁兴学之诏,立即“被诏营缮”,兴建京山县的孔子庙堂和县学校舍。崇宁二年(1103),即将京山庙学营缮完成且立碑纪事。[54]兴国军的崇宁兴学则更有成效。崇宁元年(1102),宋徽宗御制有《皇帝赐辟雍诏》。这一诏书,兴国军学内即有刻石。大观元年(1107),宋徽宗亲书“八行八刑”,赐给资政殿学士侍讲郑居中。郑居中认为,这“八行八刑”的规定,可以促进全国士子向学,并加强自身的修养,故请求模写立石于太学辟雍及天下郡邑之学。兴国军学就立有这《御制学校八行八刑》碑。僻在深山中的房州(湖北房县),这个时期也留下了《修房州大成殿记》。记中说:“国家自崇宁间大兴学校,凡孔子庙在郡县者,莫不修饰,以称上命。”[55]以上的罗列可以表明,北宋时湖北,尤其是武汉周边崇儒兴学的粗略轮廓。

到南宋时期,湖北沿江一带的学校,相较于前代又有所发展。如兴国军,原来这里的办学基础就比较好,留下了许多丰富的军学办学碑刻资料。南宋初年,兴国军学即较早恢复。绍兴九年(1139),宋高宗御书《孝经》赐秦桧,秦桧刻石于学校,高宗乃诏地方学校摹刻御书《孝经》。绍兴十四年(1144),即有宋高宗御书的《孝经》刻石于兴国军学。绍兴二十四年(1154),兴国军学教授俞舜凯,求得鲁国舆图,亲自将图摹刻并作跋,立石于兴国军学的大成殿东庑。目的是使“游圣人之门”的求学士子们,对孔先师要“知其出处游息之地”,才“得以考圣贤之轨躅”[56],也就是要造成一种崇尚孔子的气氛和环境。乾道六年(1170),兴国太守叶模筹措款项,徙建学宫于城西,使兴国学校距四座兵营较远而与一座幽静的古刹相接。据记载,新建的兴国军学,“凡室自殿若堂达于门,皆序而两之,自殿若堂衍于旁,皆扶而两之,暨他室楹计二百五十有奇”[57],规模相当可观。嘉定七年(1214),兴国太守虞艺孙重学,命军教授闻人模督之修葺学宫,使“由殿而庑,倾圮者兴,漫漶者饰”。除修葺外,还新筑了一座气派的学宫大门。宋理宗即位未久,曾御书一纸,训饬士子向学。宝庆二年(1226),这一御书的全文,就镌刻立石于兴国军学。自北宋而南宋,兴国地方留下的地方官学的碑刻资料,是系统而不间断的,且具有相当的典型性。由于兴国学校名声很大,使得“近而属邑,远而旁郡之士,皆于于然而来。嗣兹以往,儒风日盛,人才辈出”[58],民国《湖北通志》“人物志”选举表中载,两宋时期兴国在科场中举者数量之多,实令人惊讶!兴国的属邑大冶县,也受兴国兴学的影响,于淳熙四年(1177)重新修筑了县学。

与兴国军隔江相望的蕲州,其州学幸得大教育家朱熹的友人李宗思为学官。李宗思到任伊始,被安排在距学有十里之遥的地方居住。李宗思认为,学官应该朝夕在学,与诸生相互切磋学问。因而他请求蕲州太守,在学宫东侧为他建一居室。室成之后,李宗思即“得以日至于学,近诸生而教诲之”[59]。乾道九年(1173),朱熹曾经为此而作《蕲州教授厅记》。

在黄州,不仅州学早已恢复,太守李沈还特别立起一座二程先生祠于学宫,又特请朱熹撰《黄州州学二程先生祠记》。在记文中,朱熹尤其肯定黄州州学崇祀二程,是“非众人所能及”的“趣操之不凡”的见识。在这篇记文之后,朱熹又以“后学新安朱熹”署名,表现了朱熹对二程的崇敬。

鄂州上游的江陵,古来素有文化名城之称。江陵府学不仅早已恢复,地方长吏尤重府学校门的风水和气派。在江陵城垣朽败急需修筑之先,知府张敬夫就以扩建江陵府学大门和新筑府学的曲江楼为务。门、楼均筑成于淳熙六年(1179),后特邀朱熹作《江陵府曲江楼记》以记其事。

鄂州州学自宋高宗绍兴初年(1131—1141)即告恢复。孝宗淳熙年间(1174—1189),罗颐为鄂州知州,刘清之为通判,他们“教民善俗之事,力所可为,无有不尽其力”,在鄂州极力抵制佛、道,“禁境内无得奉大洪山淫祠”,在鄂州城东原来的“中军营寨”和“废营地”,兴筑了社稷坛。朱熹于淳熙十一年(1184)作《鄂州社稷坛记》,文中赞赏罗颐、刘清之两人“相率劝学,劭农甚力”[60]。光宗绍熙年间(1190—1194),鄂州州学教授许中应经过多方争取和筹聚,得到三百万经费。许中应用此款,一是修建了一座州学大门,以求壮观;二是建起一座藏书楼,名叫稽古阁。稽古阁的镇阁之宝,是宋高宗的御书《小井》和“两朝宸翰”之类的御笔,但主要收藏的还是“版本九经,诸史百氏之书”。为使藏书更加丰富,许中应又“使人以币请于京师之学官”,以求购更多藏书。藏书的目的,是“使其学者讨论、诵说”[61]。这座藏书楼,当是湖北有史以来的第一座图书馆。对于许中应的评价,朱熹在绍熙四年(1193)为此作了《鄂州州学稽古阁记》。《朱子续集》中有答蔡季通一条,朱熹这样写道:“……许教未替前了得耳!向见薛象先盛称其人,今读其书,乃知讲于陆氏之学者。”[62]

3.元代湖北的地方学校

湖北地方学校经宋元之际的兵火,大多毁于一旦。元统一天下后,逐渐偃武修文,一批遭受毁圮的学校,渐次得到修复。其如大冶县学,在元世祖至元元年(1264)由知县周镗重修。宋代育才甚有成就的兴国军,到元代改称兴国路。其官学恢复较早,大约于至元二十七年(1290)前即复办,并立有《兴国路学教授厅记》的碑文。再如沔阳州学、广济县学建于宋代还是元代,不得而知,但是在元朝末年即毁于兵灾。这说明最迟在元代时,沔阳州学和广济县学均具有教育之实。

位于湖广行省省会的武昌路学,在元初就已恢复。元仁宗延祐七年(1320),武昌路学得以重建。其规模,是所有诸路学中最为宏大的一所。元湖广行省参知政事元明善作有《武昌路学记》,记述其规制为:“礼殿、东庑西庑、戟门仪门、斋庐为屋五十余间,端大坚致、丹碧藻绘,象设筵帟,皆视仪度,尊豆钟磬,不爽典祀。惟讲堂、经阁,诸室不创而葺。”“学后曰鹄山书堂者,废而入于豪夺,征剂归公。”[63]

元朝在修复唐宋旧有州、县学的同时,还新建了一批学校。当阳县学,于至元十四年(1277),由张彦文和知县王元宾所建,后继知县赵珪则加以修复。至元二十六年(1289),汉川县学建立,后又经县令杨观修缮。黄梅县学在至元十六年(1279)新建,后由县尹乔思忠扩充校舍,修建两庑仪门讲堂。潜江县学约建于至元三十年(1293),潜江县城后遭水灾,学校亦随县城迁至新县邑。枣阳县学由元初知县马让、魏文昌建。鄂西在元代也开始设立州、县学。元代大德中(1297—1307),建始县在县城西门外建学宫。

元代建立的这些学校,对湖北古代地方学校教育布局,起到了补苴罅漏的作用,使湖北部分经济比较落后、交通比较闭塞的州县也设立了学校。当然也要看到,元代统治的时间不长,游牧民族的禀性虽有所收敛,但并未从实质上根除,故而学校并没有什么大的发展。许多学校实际一直处境艰难,办学效益也就无从谈起了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。