自东汉末献帝建安元年(196)曹操挟汉献帝迁都许昌,至隋文帝杨坚于开皇九年(589)平定偏踞江南的陈后主叔宝而统一中国,史家将此三百九十四年的历史称为魏晋南北朝(或三国两晋十六国)时期。在这一历史时期中,除西晋有过短暂的统一外,中国一直处于两个以上政权分治的政治局面之下,因此这一时期选士任官及考选取才的制度、政策和措施,也一直处于一种变易不定的状态之中。然则从主要历史路径的推进来看,曹魏时期有过短时的“唯才是举”的取士措施,魏晋时期则以九品中正制作为取士的主导制度,此制至南北朝时期渐衰,而察举制自汉末到隋初都一直在运作,尤以南北朝时期有所加强。现据历史发展的进程简以勾勒,并就此剥离出这一时期考试取士的主要变迁路向。

1.九品中正制的形成与实施

汉末献帝建安年间,曹操掌握朝中大权之后,为了搜罗人才,以应在地方割据状态下巩固曹魏政权的需要,自建安十五年(210)至建安二十二年(217)的七年间,即连下三道求贤令,极力地在选士任官制度中实践着自己“唯才是举”的用人理念:

(建安)十五年春下令曰:“自古受命及中兴之君,曷尝不得贤人君子与之共治天下者乎?及其得贤也,曾不出闾巷,岂幸相遇哉?上之人不求之耳!今天下尚未定,此特求贤之急时也。……若必廉士而后可用,则齐桓其何以霸世!今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎?不得无盗嫂受金而未遇无知者乎?二三子其佐我明扬仄陋,唯才是举,吾得而用之。”

……

(建安)十九年(十二月)乙未令曰:“夫有行之士未必能进取,进取之士未必能有行也。陈平岂笃行、苏秦岂守信邪?而陈平定汉业,苏秦济弱燕。由此言之,士有偏短,庸可废乎!有司明思此义,则士无遗滞、官无废业矣。”

……

(建安)二十二年八月令曰:“……今天下得无有至德之人放在民间,及果勇不顾临敌力战?若文俗之吏,高才异质,或堪为将守;负污辱之名,见笑之行,或不仁不孝而有治国用兵之术。其各举所识,勿有所遗。”[28]

曹操这种不拘一格选用人才的做法,显然针对着汉末官僚队伍的腐败和察举取士的混浊。其时豪门权势之家把持着举选大权,弊伪百出,“浸以流兢”,权门贵幸,“请谒繁兴”。“唯才是举”的选用人才方针,不仅能应其时延揽人才之急需,而且对日益增烈的世族权势无疑产生抑压焰炽的作用。于是曹操身后,其子曹丕登基,即于黄初元年(220)采纳吏部尚书陈群的建议,而建立了“九品官人之法”[29]。对此,杜佑《通典·选举二》曰:

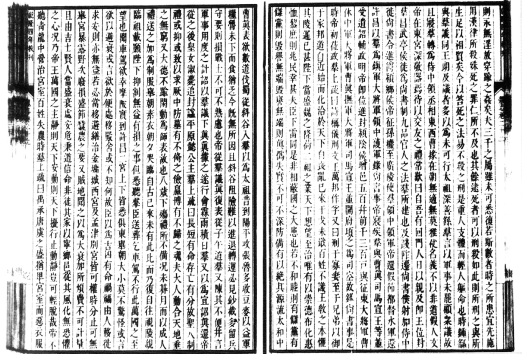

图2-2 曹魏确立九品中正制

魏文帝为魏王时,三方鼎立,士流播迁,四人(民)错杂,详核无所。延康元年,吏部尚书陈群以天朝选用不尽人才,乃立九品官人法:州郡皆置中正以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之区别人物,第其高下。

此法施行的操作程序是:郡设小中正,州设大中正,依据各自管辖区域内人物的品行,定为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九品。由小中正品第人才以上大中正,大中正核实以上司徒,司徒再核,然后付尚书选用,故此法又被称为“九品中正制”。这种由中正定品的方法,“三年一清定之”。因最后品出的人才均送往吏部尚书选用,故而加强了东汉以来铨选权力完全转归吏部的趋势。

关于九品中正制的产生,可以溯至曹操第一次颁发“求贤令”时期。建安十三年(208),“罢三公官,置丞相、御史大夫”。是年六月曹操自为丞相。时何夔“入为丞相东曹掾”。对于其时选用人才问题,何夔曾对曹操言:

“自军兴以来,制度草创,用人未详其本,是以各引其类,时忘道德。夔闻以贤制爵,则民慎德;以庸制禄,则民兴功。以为自今所用,必先核之乡闾,使长幼顺叙,无相逾越。显忠直之赏,明公实之报,则贤不肖之分居然别矣。又可修保举故不以实之令,使有司别受其负。在朝之臣,时受教与曹并选者,各任其责。上以观朝臣之节,下以塞争竞之源,以督群下,以率万民,如是则天下幸甚。”太祖称善。[30]

于是在当年(208)秋间,曹操攻占荆州,“军到襄阳”后,“乃释(韩)嵩之囚,以其名重,甚加礼待”,并且使韩嵩“条品州人优劣,皆擢而用之”[31]。这里,对州人优劣进行“条品”而擢用,显然指进用人才以品第之法而区分其优劣。这种“条品”优劣而擢用自可视为九品官人法之萌生状态,是故后世对九品中正制持批评和否定意见者即认为,此制乃魏武于军中仓卒之际而“权立”。

九品中正制创立之初始,确有一定的时代价值和积极作用,“盖以论人才优劣,非为世族高卑”。“其始造也,乡邑清议,不拘爵位,褒贬所加,足为劝励,尤有乡论余风”。[32]然而,由于大小中正官都由“著姓士族”担任,而且所谓九品,前三品限于士族称为上品,自四品以下方由寒门选出而为下品,所以它很快就成为一种按门第高低定品取士的方法,变质为保障势族统治特权的选官制度。正因有此,这种“九品官人法”施行不久,就开始遭到人们的批评或抨击。早在曹魏时期,于魏齐王嘉平初年,时为中护军的夏侯玄就对此制表示反对,认为中正官干预铨选用人,造成选举“上下交侵,以生纷错”,并建议改革,然而其时掌政的司马懿回复曰,“审官择人”此等朝廷大事,讲究“一相承习”,“卒不能改”,只好“当待贤能然后了耳”[33]。

及至西晋时期,对九品中正制的抨击更是不绝于耳。如本身即曾为“本国中正”的李重,上疏陈九品曰:“先王议制,以时因革,因革之理,唯变所适。九品始于丧乱,军中之政,诚非经国不刊之法也。且其检防转碎,征刑失实,故朝野之论,佥谓驱动风俗为弊已甚。”即认为九品官人法只不过是曹魏在动乱的战争年代一种临时性举措,而且现已发展到“检防转碎,征刑失实”的混乱地步,以致驱动社会风气积弊深重,现值太平之世,就应该因时革变,而不应“承魏氏凋弊之迹”,应废其制而“明贡举之法”[34]。又如身为议郎的段灼,亦上疏谴责:“台阁选举,徒塞耳目,九品访人,唯问中正,故据上品者,非公侯之子孙,则当涂(途)之昆弟也。二者苟然,则筚门蓬户之俊安得不有陆沉者哉!”由是力请“宜畴咨博采,广开贡士之路,荐岩穴,举贤才,征命考试,匪俊莫用”[35]。再如被本州大中正品为“天才英博、亮拔不群”的孙楚,亦上疏力请:“申命公卿,举独行君子可淳风厉俗者,又举亮拔秀异之才,可以拨烦理难矫世抗言者,无系世族,必选逸贱。”[36]据《太平御览》卷二百六十五所引《孙楚集》,孙楚即认为:“九品,汉世本无。班固著《汉书》,序先往代贤智,以为九条,此盖记鬼录次第耳,而陈群依之以品生人。又魏武拔奇决于胸臆,收才不问阶次,岂赖九品而后得人。今可令长、守为小大中正,各自品其编户也。”即使如前引卫瓘,在肯定了九品官人法起始之时,“犹有乡论余风”的同时,对这种取士制度之弊亦大加抨击,并力陈对此“末法”“宜皆荡除”:“尽除中正九品之制,使举善进才各由乡论。然则下敬其上,人安其教,俗与政俱清,化与法并济,人知善否之教不在交游,即华竞自息,各求于己矣。”同时建议“一拟古制”:“今除九品,则宜准古制度,使朝臣共相举任,于出才之路即博,且可以厉进贤之公心、核在位之明暗,诚令典也。”[37]对九品官人法抨击最为严厉者当属刘毅。因其“忠蹇正直”而出掌谏官的刘毅,“以魏立九品权时之制,未见得人而有八损”,乃上疏曰:

……今立中正定九品,高下任意,荣辱在手,操人主之威福,夺天朝之权势,爱憎决于心,情伪由于己,公无考核之负,私无告讦之忌。用心百态,求者万端,廉让之风灭,苟且之俗成。天下讻讻,但争品位,不闻推让,窃为圣朝耻之。

……今之中正,不精才实,务依党制,不均称尺,务随爱憎。所欲与者,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎,随世兴衰,不顾才实。衰则削下,兴则扶上,一人之身,旬日异状。或以货赂自通,或以计协登进。附托者必达,守道者困悴。无报于身,必则割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。暨时有之,皆曲有故,慢主罔时,实为乱源损政之道。[38]

在历数此制之弊之后,刘毅结论为:“虽职名中正,实为奸府;事名九品,而有八损。”

对于上述诸等人众抨击的弊症,作为王朝最高的决策者并非毫无所知,亦非充耳不闻。早在曹魏时期,掌管朝政“知人拔善”的司马懿,虽说对前述夏侯玄的批评与建议报以“当待贤能然后了耳”的答复,然而据《太平御览》卷二百六十五所引晋宣帝《除九品、州置大中正议》可知,司马懿亦有试图解决其制之弊的打算:“案九品之状,诸中正既未能料究人才,以为可除九制,州置大中正。”意即废除“九品”之制,而只保留“中正”之官,改其仅负以状叙功搜荐人才的责任。即如晋武帝司马炎,当卫瓘等人上疏抨击并要求变革或废除九品中正制时,对诸等奏疏揭露的弊端亦表示同感。如对刘毅坚持“宜罢中正、除九品、弃魏氏之弊法”的要求,武帝“优诏答之”[39];对卫瓘所言,“武帝善之,而卒不能改”[40];对李重所上革废九品中正制的奏疏,武帝不仅不恼,反而迁李重“太子舍人”,“转尚书郎”[41];至于段灼,“书奏,帝贤而异焉”,“擢为明威将军、魏兴太守”[42]。如此等等,无不表明在上者对九品中正制之弊及其所带来的社会危害,无不心知肚明。然而,终因其时士族势力日益炽烈,不仅对王朝的政治能以左右,而且还成为王朝统治秩序建立的倚靠。因此到了“王与马,共天下”的东晋时期,九品中正制作为取才选官的制度,更成为铺平门阀政治道路的一种工具了。

东晋偏安江左后,士庶区别日益严格。为了方便士族经由九品中正制而入上品蹑高位,在东晋中后期还大兴编修族谱之风。据《南齐书·文学传》记贾渊自其祖父贾弼之而父亲贾匪之再到他本人,一门三代“世传谱学”:

先是谱学未有名家,渊祖弼之广集百氏谱记,专心治业。晋太元(376—396)中,朝廷给弼之令史书吏,撰定缮写,藏秘阁,乃迁左民曹。渊父及渊三世传学,凡十八州士族谱,合百帙七百余卷,该究精悉,当世莫比。永明(483—493)中,卫军王俭抄次《百家谱》,与渊参怀撰定。

这种“谱学”文化的兴起,乃在于士族们为了保持自己“尊贵的”血统,防止寒族人物混淆士庶界限以侵夺他们在政治舞台上的特权,借以巩固其“官有世胄、谱有世官”的高官专利。这种大修谱牒的风气,一直延续到南北朝时期。如在南朝,刘宋的刘湛、南齐的王俭、南梁的王僧孺等势族官僚,无不宝爱自己的家谱。梁武帝还以当时出现“士庶不分、杂役减阙”的情况,而“留意谱籍”,特诏令王僧孺“改定《百家谱》”[43]。于是王僧孺改定《百家谱》凡十八册七百一十卷,又作《百家谱集抄》十五卷、《东南谱集抄》十卷。前引贾渊一家三代集编的《十八州士族谱》亦为七百余卷。而这些谱籍,均成为朝廷供职吏部负责铨选的官员必须“宝惜”且熟悉的“专门知识”,以利他们设官定品做到“位宦高卑,皆可依案”。不仅如此,在南朝梁武帝时期,还形成了一种予士族更为优渥待遇的政策,即“甲族(势族)以二十登仕,后门(寒门)以过立试吏”[44]。士族子弟二十岁上就可“平流进取,坐致公卿”,而庶族士人到而立之年方可应试吏选。

与南朝相比,北朝在选才任官方面更重视姓族的高卑,“以贵承贵,以贱承贱”。东晋南朝时期定品多依据“士族旧籍”,判断士庶和门第高下的标准主要是婚、宦,重视“出身”,北朝的品位则主要以官职高低而定,决定族姓高卑的是当代的官爵。拿北朝统治时间最长、影响也最大的北魏来说,作为统治集团的核心鲜卑贵族就有所谓鲜卑八姓,同时对汉族也定四大士族。在北魏武帝时期,即“立大师、小师,令辨其宗党,品举人才”[45],这大、小师类同南朝的大、小中正,不久亦改为中正官,负责品、举州、郡人才,故而在北魏同样是“高卑出身,恒有常分”[46]。不过,到北魏末期,一度停止了九品中正制。据《魏书·官氏志》,北魏宣武帝时,于正始元年(504)十一月“罢郡中正”,至孝明帝时,又于正光元年(520)十二月“罢诸州中正”。由于其时官位既少而应选者多,于是在孝明帝时灵太后执政期间,吏部尚书崔亮奏以“停年格”的办法来解决官场“僧多粥少”的困境:

(崔亮为吏部尚书时)灵太后令武官得依资入选。官员既少,应选者多。……亮乃奏为格制,不向士之贤愚,专以停解日月为断。虽复官须此人,停日后者终于不得;庸才下品年月久者灼然先用。沉滞者皆称其能。亮外甥司空咨议刘景安书规亮曰:“……舅属当铨选,宜须改张易调如之,何反为停年格以限之?天下士子谁复修厉名行哉!”亮答书曰:“……武人至多,官员至少,不可周溥。设令十人共一官,犹无官可授,况一人望一官,何由可不怨哉?吾近面执,不宜使武人入选,请赐其爵、厚其禄,既不见从,是以权立此格,限以停年耳……”[47]

这种“停年格”的办法又称“劳年之制”,即不论贤愚,轮流停官,以停的年月久者先推用再做官,品学兼优者不够年头不能用,庸才下品者“多年媳妇熬成婆”。此制初于应停的年数无限制,后来规定“外官代还,六年方叙,内官四年为限”[48]。直到东魏孝静帝元象元年(538),后为北齐文襄王的高澄主持政事,才“厘改前式,铨擢唯在得人”[49]。至北齐时期,又一度恢复了中正官。不过,其时门阀士族也走向衰落,庶族寒门势力日渐壮大,代表士族利益的九品中正制在北朝时期的最后半个世纪中进入了穷途末路。及至北周时期,苏绰“惩魏、齐之失,罢门资之制”[50]。他在上北周太祖宇文泰的《六条诏书》中,其四即为“擢贤良”:

……自昔以来,州郡大吏,但取门资,多不择贤良;末曹小吏,唯试刀笔,并不问志行。夫门资者,乃先世之爵禄,无妨子孙之愚瞽。……今之选举者,当不限资荫,唯在得人。苟得其人,自可起厮养而为卿相,伊尹、傅说是也。……凡求贤之路,自非一途,然所以得之审者,必由任而试之、考而察之,起于居家,至于乡党,访其所以,观其所由,则人道明矣,贤与不肖别矣。率此以求,则庶无愆悔矣。[51]

于是,行之三百三十余年的九品中正制终至否定,而“任而试之、考而察之”的选才任官的理念和原则,重新得到张扬。

2.察举制的推行及其考试的演进

虽说自曹魏黄初元年立“九品官人之法”后,整个魏晋南北朝的取才选官制度以九品中正制为其主导,但在此数百年间,两汉时期所用的察举、辟举、征召等选士途径仍未闭塞。其中察举制度较两汉时期有所变异,但随着时势的变化,其中考试的比重逐渐有所加大,尤其在那些主要科目,如孝廉、秀才科的运作过程中,已在孕育着后世科举取士制度的胚胎。

早在曹魏时期,察举取士就开始注重考试的运行。据《三国志·魏书·文帝纪》:黄初二年(221)春正月,“初令郡国口满十万者,岁察孝廉一人;其有秀异,无拘户口”。在黄初四年(223),因天象异常而诏“博举天下俊德、茂才、独行君子”。又据《三国志·魏书·明帝纪》:太和四年(230)十二月丙寅,“诏公卿举贤良”。在青龙元年(233)三月甲子,“诏公卿举贤良笃行之士各一人”。再据《三国志·魏书·方伎传》,管辂曾于齐王曹芳正始九年(248)“举秀才”。可知曹魏时期既行孝廉、秀才等常科之举,亦有贤良(笃行之士)、俊德、独行君子等特科之举。而且比较汉代而言,有两点较大的改变:一是年限放开,二是重视考试。关于前者,可见《三国志·魏书·文帝纪》黄初三年(222)诏:

今之计考,古之贡士也。十室之邑,必有忠信,若限年然后取士,是吕尚、周晋不显于前世也。其令郡国所选,勿拘老幼:儒通经术,吏达文法,到皆试用。

不加限年,“勿拘老幼”“到皆试用”,这是对东汉阳嘉之制的一大变革。关于后者,可见《三国志·魏书·华歆传》:

三府议:“举孝廉,本以德行,不复限以试经。”(司徒)歆以为:“丧乱以来,六籍堕废,当务存立,以崇王道。夫制法者,所以经盛衰。今听孝廉不以经试,恐学业遂从此而废。若有秀异,可特征用。患于无其人,何患不得哉?”帝从其言。

可见在文帝朝就重视考试经学。及至明帝太和二年(228),有诏曰“尊儒贵学,王教之本也”,故而“申敕郡国,贡士以经学为先”[52]。正因有此历史背景,所以在嘉平元年(249),当司马懿“奏博问大臣得失”时,征南将军王昶“陈治略五事”,其二即曰:“欲用考试,考试犹准绳也。未有舍准绳而意正曲直,废黜陟而空论能否也!”[53]首次揭明“考试”乃选拔人才之“准绳”。其时重视考试由此可见。不仅如此,曹魏后期在试经的同时还需“对策”。如魏舒,“年四十余,郡上计掾察孝廉,宗党以舒无学业,劝令不就,可以为高耳”。孰料魏舒答曰:“若试而不中,其负在我,安可虚窃不就之高以为己荣乎!”于是“自课百日,习一经,因而对策升第”[54]。时在曹魏嘉平至甘露年间(249—259)。

这种以考试取士同时“试策”的作法,到西晋时期似有所推广。现据《晋书》列举数例如下:

举贤良,(挚虞)与夏侯湛等十七人策为下第,拜中郎。武帝诏曰:“省诸贤良答策,虽所言殊涂(途),皆明于王义,有益政道,欲详览其对,究观贤士大夫用心。”因诏诸贤良方正直言,会东堂策问。[55](https://www.xing528.com)

泰始中,诏天下举贤良直言之士,太守文立举(郤)诜应选。……以对策上第,拜议郎。……累迁雍州刺史,武帝于东堂会送。问诜曰:“卿自以为何如?”诜对曰:“臣举贤良,对策为天下第一,犹桂林之一枝,昆山之片玉。”[56]

太保何曾举(阮)种贤良。……时(阮)种与郤诜及东平王(司马)康俱居上第,即除尚书郎。然毁誉之徒,或言对者因缘假托。帝乃更延群士,庭以问之。……策奏,帝亲览焉。又擢为第一,转中书郎。[57]

太康中,刺吏嵇绍举(华)谭秀才。……谭至洛阳,武帝亲策之。……时九州秀、孝,策无逮谭者。谭素以才学为东土所推。[58]

(纪)瞻少以方直知名。吴平,徙家历阳。郡察孝廉,不行。后举秀才,尚书郎陆机策之。……永康初,州又举寒素,大司马辟东阁祭酒。[59]

由上诸例可知,在曹魏的察孝廉“试策”的基础上,到西晋时期,举凡秀才、贤良(直言之士)等科,亦需对策。除此之外,还有两点值得注意:一是秀才对策如上引华谭、纪瞻,均被策问五道。对此《北堂书钞》卷七十九引《晋令》曰:“举秀才必五策皆通,拜为郎中。一策不通,不得选。”这就表明,西晋不仅恢复了西汉时秀才的对策制度,而且难度加深。二是晋惠帝时期,策问被举之人者,不是皇帝本人,而是尚书郎陆机,显然这与惠帝智力低下有关。但是此举开启了后世科举殿试中除皇帝亲自策问考试外,也可由亲王或其他贵族、权臣代为其劳之先河。

也可能正因为惠帝在位的关系,所以西晋前期的秀才对策制度,自赵王司马伦篡位后,一度受到破坏,直到东晋元帝大兴年间(318—321)才得以恢复。司马伦篡位之年(301),乃大赦天下,改元建始,“是岁贤良、方正、直言、秀才、孝廉、良将,皆不试”[60]。可见不仅秀才不试策,其他科目亦皆不试。再据《晋书·王接传》,王接于永宁初,亦即赵王伦篡位改制之年,被举秀才,原打算借对策之机“极陈所见”,以启朝廷“觉悟”,但后来的情形使他大失所望:“是岁,三王义举,惠帝复阼,以国有大庆,天下秀才一皆不试,接以为恨。”直到晋元帝司马睿偏安江左,登基初始,乃诏扬州岁举二人,诸州各一人。“时以天下丧乱,务存慰勉,远方孝、秀,不复策试,到即除署。既经略略粗定,乃诏试经”[61]。但随着天下大局已定,尚书陈 即上书,请求诏令试经、对策。据《晋书·陈

即上书,请求诏令试经、对策。据《晋书·陈 传》,陈

传》,陈 于大兴初,以疾征久之白衣兼尚书,“因陈时务,以为昔江外初平,中州荒乱,故贡举不试。宜渐循旧,搜扬隐逸,试以经、策”。于是晋元帝申明“旧制”,凡举孝、秀者,皆令考试。但其时学校不兴,加以战乱初平,且多年以来,孝、秀未曾策试,故各地所举人物惧不敢往。唯有谷俭一人报到,因此不与策试。谷俭乘兴而至,受此“招待”,乃上表要求策试,结果中高第,拜中郎:

于大兴初,以疾征久之白衣兼尚书,“因陈时务,以为昔江外初平,中州荒乱,故贡举不试。宜渐循旧,搜扬隐逸,试以经、策”。于是晋元帝申明“旧制”,凡举孝、秀者,皆令考试。但其时学校不兴,加以战乱初平,且多年以来,孝、秀未曾策试,故各地所举人物惧不敢往。唯有谷俭一人报到,因此不与策试。谷俭乘兴而至,受此“招待”,乃上表要求策试,结果中高第,拜中郎:

先是,以兵乱之后,务存慰悦远方孝、秀,到不策试,普皆除署。至是,帝申明旧制,皆令试经。有不中科,刺史、太守免官。大兴三年(320),秀、孝多不敢行,其有到者,并托疾。帝欲除署孝廉,而秀才如前制。(孔)坦奏议曰:“臣闻经邦建国,教学为先,移风崇化,莫尚斯矣。古者且耕且学,三年而通一经,以平康之世,犹假渐渍,积以日月。自丧乱以来,十有余年,干戈载扬,俎豆礼戢,家废讲诵,国阙庠序,率尔责试,窃以为疑。然宣下以来,涉历三载,累遇庆会,遂未一试。扬州诸郡接近京都,惧累及君父,多不敢行,其远州边郡,掩诬朝廷,冀于不试,冒昧来赴。既到审试,遂不敢会。……愚以王命无贰,宪制宜信,去年察举,一皆策试,如不能试,可不拘到,遣归不署。又秀才虽以事策,亦泛问经义,苟所未学,实难暗通。……可申明前下,崇修学校,普延五年,以展讲习,钧法齐训,示人轨则……”帝纳焉,听孝廉申至七年,秀才如故。[62]

中兴初,以边寇未静,学校陵迟,特听不试孝廉,而秀才犹依旧策试。(甘)卓上疏以为:“答问损益,当须博通古今,明达政体,必求诸坟、索,乃堪其举。……策试之由,当籍学功,谓宜同孝廉例,申与期限。”疏奏,朝议不许。卓于是精加隐括备礼,举桂阳谷俭为秀才。俭辞不获命,州厚礼遣之。诸州秀才闻当考试,皆惮不行。惟俭一人到台,遂不复策试。俭耻其州少士,乃表求试。以高第,除中郎。[63]

由上述孔坦、甘卓诸人上疏要求秀、孝举出之后“申与期限”,即给予一定的学习时间,再让他们“事策”,可知其时所谓人才的知识水准之大致。究其根由,除学校不兴外,九品官人法的推行亦是影响被举之人多无真才实学的原因之一。而孔坦要求“崇修学校”,使秀才“普延五年”、孝廉“申至七年”,无疑又为后世科举取士“必由学校”埋下了历史的伏笔。

尽管经由孔坦、甘卓等人的建议,而朝廷亦有所采纳,但自大兴三年以降,在整整一百年之间,东晋的人才考选一直不尽如人意。故而至晋安帝义熙七年(411)时,后为刘宋王朝肇基者的刘裕即上书,力求“依旧策试”:“先是,诸州郡所遣秀才、孝廉多非其人,公(刘裕)表天子,申明旧制,依旧策试。”[64]正因为对其时取才选官的具体情形了解甚深且颇为不满,故刘宋王朝既经建立,刘裕即于永初二年(421)二月己丑,“车驾幸延贤堂,策试诸州郡秀才、孝廉。扬州秀才顾练、豫州秀才殷朗所以称旨,并以为著作佐郎”[65]。

自刘裕建立刘宋王朝,历南齐、萧梁而至陈,南朝近一百七十年间,在察举取士制度的运作过程中,总体上看,是比较重视考试的。现将这四个王朝于选举考试方面的变迁情况,摘要分述如下。

刘宋时期,在察举制的实施及考试的实行上,主要是针对西晋后期以来的情形进行拨乱反正,其主要措施表现在三个方面:一是恢复秀、孝试策制度,且由皇帝亲自策试。对此《通典》《文献通考》均有叙及。如《文献通考·选举考一》记曰:“宋制,丹阳、吴会、会稽、吴兴四郡,岁举二人,余郡各一人。凡州秀才、郡孝廉,至皆策试,天子或亲临之。”皇帝亲自策试,由上引可知,显然自刘裕永初二年始。二是重新规定年次限制。此制发生在文帝刘义隆时期。仍据《文献通考·选举考一》,文帝元嘉中,“限年三十而仕”。不过,此种政策仅行于文帝一朝,“及孝武(刘骏)即位,仕者不复拘老幼”。三是严定“非才勿举”政策。前引《文献通考·选举考一》,在言及天子亲临策试后,随之即言:“及公卿所举,皆属于吏部,叙才铨用。凡举得失,各有赏罚。失者,其人加禁锢,年月多少,随部议制。”考察“非才勿举”“失举得罚”,事见孝武帝孝建元年(454)诏。据《宋书·孝武帝纪》:孝建元年春正月戊申诏曰:“……褒甄之科,精为其格,四方秀、孝,非才勿举。献答允值,即就铨擢。若止无可采,犹赐除署。若有不堪酬奉,虚窃荣荐,遣还田里,加以禁锢。”除此等变革外,刘宋时期的察举考试,还有两点值得注意。一是其时随着寒族势力的上升和皇权的加重,高门势族逐渐失去了纯以门资“平流进取”的优势,士族的清浊界限日渐模糊,于是自刘宋而下,不少高门势族子弟也步入了察举取士之途,参加对策考试,尤其秀才科地位的抬高,其时被举之人出身士族者占有绝大的比例。二是在宋明帝刘彧时期,一度就策试的评判标准进行过争辩:

(宋明帝)泰始三年(467),都史令骆宰议策秀才考格,五问并得为上,四、三为中,二为下,一不合与第。(谢)超宗议以为:“片辞折狱,寸言挫众,鲁史褒贬,孔《论》兴替,皆无俟繁而后秉裁。夫表事之渊,析理之会,岂必委牍方切治道?非患对不尽问,患以恒文弗奇。必使一通峻正,宁劣五通而常;与其俱奇,必使一亦宜采。”诏从宰议。迁司徒主簿、丹阳丞。[66]

由此不仅可知南朝一直在坚持秀才试策五道的考试定量,而且可以看出其时察举考试已开始按答题多少评定等次,这就是人们所言“秀才对策考试之法”。对此,有关研究者认为这是“世界上最早的四级记分法”[67]。值得注意的是,由中可以看出,其时人们对考试评判究竟以量还是以质来作为标准,已有了不同的见解。这无疑对考试的发展又是一大促进。虽说最后“诏从宰议”,但谢超宗由此议得迁,说明明帝心中还是认为谢说有理,只是在现实操作过程中,谢氏强调以质判定难以把握,不如骆宰的标准易于执行。

南齐时期,在察举考试方面,基本上沿袭刘宋旧制。诸如皇帝亲自策试、滥举受罚、秀才试策五道等,均照旧进行。而且齐东昏侯永元元年(499)还下诏“研策秀才、考课百司”[68],表明其时于察举考试方面还展开过一场讨论。征诸其时取士选官之实际,这种讨论应该有之。据《文献通考·选举考一》:“齐因习宋代限年之制,然而乡举里选,不核才德,其所进取,以官婚胄籍为先。遂令甲族以二十登仕,后门以三十试吏,故有增年矫貌以图进者。其时士人皆厚结姻缘,奔驰造请,浸以成俗。”可见其时士风卑下,弊端百出,是故到和帝之时(501—502),后为萧梁武帝的萧衍(其时为南齐丞相)即上表指出,“此实巨蠧,尤宜刊革”,“滓秽名教,于斯为甚”[69]。

与刘裕深明东晋选士之弊而于登基之始即行改革一样,萧衍亦在建立新朝后随即对取才选士进行了一番整改:天监四年(505)诏令:“今九流常选,年未三十,不通一经,不得解褐。若有才同甘(茂)、颜(渊),勿限年次。”天监八年(509)又颁诏曰:“其有能通一经,始末无倦者,策实之后,选可量加叙录。虽复牛监羊肆,寒品后门,并随才试吏,勿有遗隔。”[70]概观萧梁一朝于察举取士及考试方面的变革,大致有三:一是在放宽年限的同时,强调了通经的重要,而通经与否又需经过考试检验。这在上引天监四年和八年两次诏令中可见。二是取士科目比较东晋以来有所添设。如在普通三年(522)五月,“公卿百僚各上封事,连率郡国举贤良方正、直言之士”;普通七年(526)四月,诏“在位群臣各举所知,凡是清吏咸使见闻,州年举二人、大郡一人”[71]。他如据《陈书·文学传》记岑之敬,年十六时“应高第”“除童子奉车郎”;《陈书·儒林传》记王元规,年十八时,应“诏策《春秋》”“举高第”。尤值一提的是,梁武帝在重视兴办学校教育的同时,开设明经一科并试以射策。据《梁书·儒林传》记贺玚,梁天监四年(505)初“开五馆”时,“以玚兼五经博士”,“玚于《礼》尤精,馆中生徒常百数,弟子明经对策至数十人”;又据《南史·梁简文帝诸子传》记,南海王萧大临(简文帝之四子)“入国学”,以“明经射策甲科”而拜“中书侍郎迁给事黄门侍郎”。三是对士族势力有所压抑,制九流常选,一度废置中正官,而以州望、郡宗、乡豪代之以“专典搜荐”,加之前述放开门第限制,无论牛监、羊肆出身者,均可“随才试吏”,故而在取才选官上“无复膏粱寒素之隔”[72]。

降至陈朝,据《文献通考·选举考一》,“陈依梁制,凡年未三十不得入仕。唯经学生策试得第,诸州迎主簿、西曹左奏及尝为挽郎,得未壮而仕”。其设科亦有秀才、贤良等科。其如秀才科,据《陈书·文学传》记陆琰一族,陆琰及弟陆瑜、瑜从父兄玠和从父弟琛,先后于梁、陈两朝“举秀才”,其中陆玠在陈朝举秀才“对策高第”[73]。由此可知陈朝举秀仍得“对策”。

自东晋偏安江左,北方进入五胡十六国时期(304—439)。这些多由匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族建立的政权,其中也有一些接受汉化、承袭汉法,在人才选拔和官吏任用上也推行汉代以来的察举制度。其如前赵政权:

(刘)曜命其公卿各举博识直言之士一人。司空刘均举参军台产,曜亲临东堂,遣中黄门策问之。(台)产极言其故,曜览而嘉之,引见东堂,访以政事。……改容礼之,即拜博士祭酒、谏议大夫领太史令。[74]

是为前赵政权选考试策之例。又如后赵政权:

(石)勒清定五品,以张宾领选。复续定九品,署张班为左执法郎、孟卓为右执法郎,典定士族,副选举之任。令群僚及州郡各举秀才、至孝、廉清、贤良、直言、武勇之士各一人。

……以牙门将王波为记室参军,典定九流,始立秀、孝试经之制。[75]

是为后赵政权选考试经之例。他如前秦、西凉、前燕、南燕、北燕、后秦、前凉等亦有察举及试策考经等事迹记载。

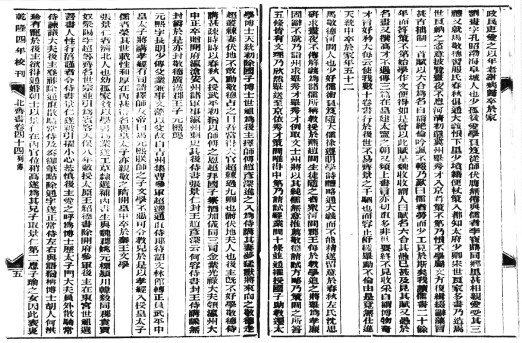

图2-3 自南北朝始考试作用日增

及至北朝时期,北魏、北齐、北周于察举及考试方面,亦均有措施。其中北魏于考选取士方面有两点值得注意:一是基于汉化政策大量选用汉人。据《魏书·世祖纪》,神 四年(431)九月壬申,世祖太武帝拓跋焘诏曰,“今二寇摧殄,士马无为,方将偃武修文,遵太平之化,理废职、举逸民,拔起幽穷,延登俊

四年(431)九月壬申,世祖太武帝拓跋焘诏曰,“今二寇摧殄,士马无为,方将偃武修文,遵太平之化,理废职、举逸民,拔起幽穷,延登俊 ”。于是“访诸有司,咸称范阳卢玄、博陵崔绰、赵郡李灵、河间邢颖、勃海高允、广平游雅、太原张伟等皆贤俊之胄、冠冕州邦,有羽仪之用”。“遂征玄等及州郡所遣,至者数百人,皆差次叙用”。另据《魏书·天象志》记载,亦言此次“郡国察秀、孝数百人”。自是而后,“州举茂异,郡贡孝廉,对扬王庭,每年愈众”。二是门资之选受到压抑并逐渐消沉。自魏晋以来,在九品中正制的导向下,选才任官一直重视门第出身,北朝亦未曾免。据《魏书·高祖纪》,孝文帝元宏即位之初,于延兴二年(472)六月丙申诏曰:“顷者州郡选贡,多不以实,硕人所以穷处幽久,鄙夫所以超分妄进,岂所谓旌贤树德者也。今年贡举,尤为猥滥。自今所遣,皆门尽州郡之高,才极乡闾之选。”可见其时一方面追求贤德硕人,一方面还保护门资特权。然则时隔不久,这种门资特权就在抨击的声浪中开始退隐。据《魏书·韩麒麟传》附“韩显宗传”:

”。于是“访诸有司,咸称范阳卢玄、博陵崔绰、赵郡李灵、河间邢颖、勃海高允、广平游雅、太原张伟等皆贤俊之胄、冠冕州邦,有羽仪之用”。“遂征玄等及州郡所遣,至者数百人,皆差次叙用”。另据《魏书·天象志》记载,亦言此次“郡国察秀、孝数百人”。自是而后,“州举茂异,郡贡孝廉,对扬王庭,每年愈众”。二是门资之选受到压抑并逐渐消沉。自魏晋以来,在九品中正制的导向下,选才任官一直重视门第出身,北朝亦未曾免。据《魏书·高祖纪》,孝文帝元宏即位之初,于延兴二年(472)六月丙申诏曰:“顷者州郡选贡,多不以实,硕人所以穷处幽久,鄙夫所以超分妄进,岂所谓旌贤树德者也。今年贡举,尤为猥滥。自今所遣,皆门尽州郡之高,才极乡闾之选。”可见其时一方面追求贤德硕人,一方面还保护门资特权。然则时隔不久,这种门资特权就在抨击的声浪中开始退隐。据《魏书·韩麒麟传》附“韩显宗传”:

(韩显宗)太和初(477)举秀才,对策甲科……上言曰:“进贤求才,百王之所先也。前代取士,必先正名,故有贤良方正之称。今之州郡贡察,徒有秀、孝之名,而无秀、孝之实,而朝廷但检其门望,不复弹坐。如此,则可令别贡门望以叙士人,何假冒秀、孝之名也。夫门望者,是其父、祖之遗烈,亦何益于皇家?益于时者,贤才而已。苟有其才,虽屠钓奴虏之贱,圣皇不耻以为臣;苟非其才,虽三后之胤自坠于皂隶矣。是以大才受大官、小才受小官,各得其所,以致雍熙。……”

于是至太和七年(483)春正月庚申,孝文帝诏曰:“……秀、孝、计掾而对多不实,甚乖朕虚求之意。宜案以大辟,明罔上必诛。然情犹未忍,可恕罪听归。申下天下使知后犯无恕!”自后察举秀、孝,重在真才实学。如少而好学的邢峦,“有文才干略”,有司奏策秀、孝,孝文帝即诏曰:“秀、孝殊问,经权异策,邢峦才清,可令策秀。”[76]

北齐时期,其选士亦多沿北魏旧制。诸州察举孝廉、秀才,此外博士、助教及通经者亦被推举。其时察举考试方面亦有两点值得注意:一是考试十分严格。据《隋书·礼仪志》所记:

后齐每策秀、孝,中书策秀才,集书策考贡士,考功郎中策廉良。皇帝常服乘舆出,坐于朝堂中楹。秀、孝各以班草对。其有脱误、书滥、孟浪者,起立席后,饮墨水,脱容刀。

对此考试场景,《通典》《文献通考》均加引及,表明历代学者均注意到北朝时期考试于察举取士已有强化趋势。二是秀才试策、孝廉试经的考试模式得到巩固。前引北魏时期邢峦因有文才干略而被有司举为秀、孝,孝文帝即诏其“策秀”,其理由是“秀、孝殊问,经权异策”,表明两者考试内容与方法大为不同,且明显地表示秀才科高于孝廉科。对此,随之而后的北周已作了明确的肯定。据《周书·宣帝纪》,宣帝登基即于大成元年(579)八月壬申诏制九条,其八即曰:“州举高才博学者为秀才,郡举经明行修者为孝廉。”可见孝廉科重在对经学章句义理的理解,而秀才则重视文才干略。之所以说这种考试分科的模式在北齐得以巩固,乃在于北齐选士,除沿袭前朝秀才试策五道外,对通经的考试分量也有规定,即试经业需“射策十条”:

齐制,诸郡并立学,置博士、助教,教授经学。……诸郡俱得察孝廉,其博士、助教及游学之徒通经者,推择充举。射策十条,通八条以上,听九品出身,其尤异者,亦蒙抽擢。

……

马敬德,河间人也,少好儒术……将举为孝廉,固辞不就,乃诣州求举秀才。举秀才例取文士,州将以其纯儒,无意推荐。敬德请试方略,乃策问之,所答五条,皆有文理,乃欣然举送至京。依秀才策问,唯得中第。乃请试经业,问十条并通,擢授国子助教,迁太学博士。[77]

显然秀、孝不仅取士对象有别,考试内容不同,而且考试题量也不一样,且秀才的条件为“文士”,而孝廉主要是通经的“纯儒”。

到了北周,在北魏和北齐的基础上,对前述两朝于察举考试取士方面的变革措施,作了进一步的推动和落实。于是科举制度的萌芽已是破土待日了。首先,北周适应寒族势力的发展趋势,采取了“不限荫资,唯在得人”的选士政策,从而使门资制度走向历史的终点。据前引《周书·苏绰传》,西魏大统四年(538),后为北周太祖的宇文泰“方欲革易时政,务弘强国富民之道”,于是苏绰助其改革,“为六条诏书奏施行之”。其四为“擢贤良”,对“自昔以来州郡大吏但取门资多不择贤良”进行了严厉的抨击,提出“今之选举者当不限荫资,唯在得人”的主张。对此,《册府元龟》卷六百三十九指出,“绰深思本始,惩魏、齐之失,罢门资之制,其所察举,颇加精慎”。对绰所拟六条诏书,“太祖甚重之,常置诸座右,又令百司习诵之,其牧守令长非通六条及计账者,不得居官”[78]。由此可见北周改革察举取士“罢门资之制”的决心,自是为以公平竞争为其原则的科举制度的诞生打下了基础。其次,重视选举精通儒家经术的人才,从而为后来科举取士以儒经考试为主要内容导乎其先路。如北周武帝宇文邕建德六年(577)灭齐后,即多次诏令山东诸州举荐通经人才:

(建德)六年三月壬午诏:“山东诸州各举明经、干治者二人,若奇才、异术卓尔不群者弗拘多少。”……(七月)己丑诏:“山东诸州举有才者,上县六人、中县五人、下县四人,赴行在所,共论政治得失。”……(九月)壬辰诏:“东土诸州儒生,明一经以上,并举送州郡,以礼发遣。”[79]

武帝身后,宣帝继位伊始,即于大成元年(579)诏制九条,其八即为:“州举高才博学者为秀才,郡举经明行修者为孝廉。上州上郡岁一人,下州下郡三岁一人。”[80]至此,取士的科目、内容以及持守的原则,都开始凸显出科举的“影像”了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。