地铁命名对城市传播地理景观建构之比较研究——北京的“点”与上海的“路”

温济聪

(浙江大学传媒与国际文化学院)

【摘 要】 在全球化、数字化、信息化融为一体的当下,媒介传播与城市地理,有着不可分割的同构关系。城市地铁作为媒介传播的一种重要表现形式,理应属于媒介地理学的研究范畴。媒介地理学不仅强调人文地理环境对媒介的形塑作用,更重视地理样本在媒介中的呈现。本文以北京的“点”与上海的“路”为例,运用问卷调查、深度访谈、比较研究法等方法在以地铁名称诠释实体“地下景观”的同时,重新理解地铁命名对地理景观的建构与塑造,是一个与人类存在密切相关的现实重大课题,也是构建传播学与其他交叉学科理论和实践的重要基石。

【关键词】 地铁命名;城市景观建构;媒介地理学;地下景观

城市是一个物质实体,是人类栖身的重要场所之一,亦是人类生存状况及其关系格局的呈现。媒介传播与城市地理,有着不可分割的同构关系。城市地理在时间以及空间上的变迁,在沟通方式和交流格局上的重大变化亦可看作是城市地理及其内、外部关系的调整和再现。而穿梭在城市中四通八达的地铁则是交往沟通的重要载体和媒介网络。

而目前,国内外学者以及业界对于“地铁”研究的论文很多。国内如北京交通大学建筑与艺术系工程师易中教授的《北京地铁14号线城市景观分析》,上海同济大学建筑与城市规划学院彭菁菁的硕士毕业论文《北京地铁标识系统研究》;国外如美国著名的凯文·林奇的专著《城市意象》、大卫·哈维的《巴黎城记——现代性之都的诞生》等著作和论文,都有与城市交通地铁相关的内容。笔者通过web of knowledge、中国知网、人大复印资料等数据库搜索信息系统查阅了与关键词——“地铁”、“城市景观建构”、“媒介地理学”、“北京”、“上海”等有关的论文数为834篇。这834篇中,将“地铁命名”作为“大媒介”进行研究的新闻传播学论文数量为0。由此来看,笔者的研究课题较新颖,具有一定的开创性。

在全球化、数字化、信息化融为一体的当下,重新认识地铁与城市以及民众交往、交流的关系,在此基础上,重新理解地铁命名对地理景观的建构与塑造,是一个与人类存在密切相关的现实重大课题,也是构建传播学与其他交叉学科理论和实践的重要基石。

一、作为城市传播媒介的地铁与媒介地理学之间的关系

地下铁道,简称地铁或地下铁,狭义上是专指以在地下运行为主的城市铁路系统或捷运系统。它是特定的地理环境中的产物,通过在城市中架起一座建立人与人生活与工作学习机会的桥梁,来达到表现一定的政治、经济、文化现状的目的。这里所说的地理是一个广义范畴上的概念,包括自然地理因素和人文因素的融合,包含了政治、经济、文化与社会等方方面面,诚然应该算是一种文化概念。这种阐述亦与媒介地理学中的地理内涵相吻合。媒介地理学的起源正是文化地理学。“它一方面认为特定的地域会产生特定的媒介形态,也就是说地理文化能够对媒介产生一种塑型作用;另一方面,地理文化在影响媒介的同时,也帮助我们建构起一个‘虚拟的实体’和‘想象的共同体’。”[1]地铁作为这种“想象”的城市中介,提供了一种共同“乘坐”的仪式与过程,使成千上万的城市陌生人形成同为一族的印象,并在此基础上构建起一个“想象的地理”。城市地铁作为媒介传播的一种重要表现形式,理应属于媒介地理学的研究范畴。因此,我们借用媒介地理学的理论将地铁站牌名称对于北京、上海这两个中国大陆特大都市的城市地理景观的形塑进行探讨。

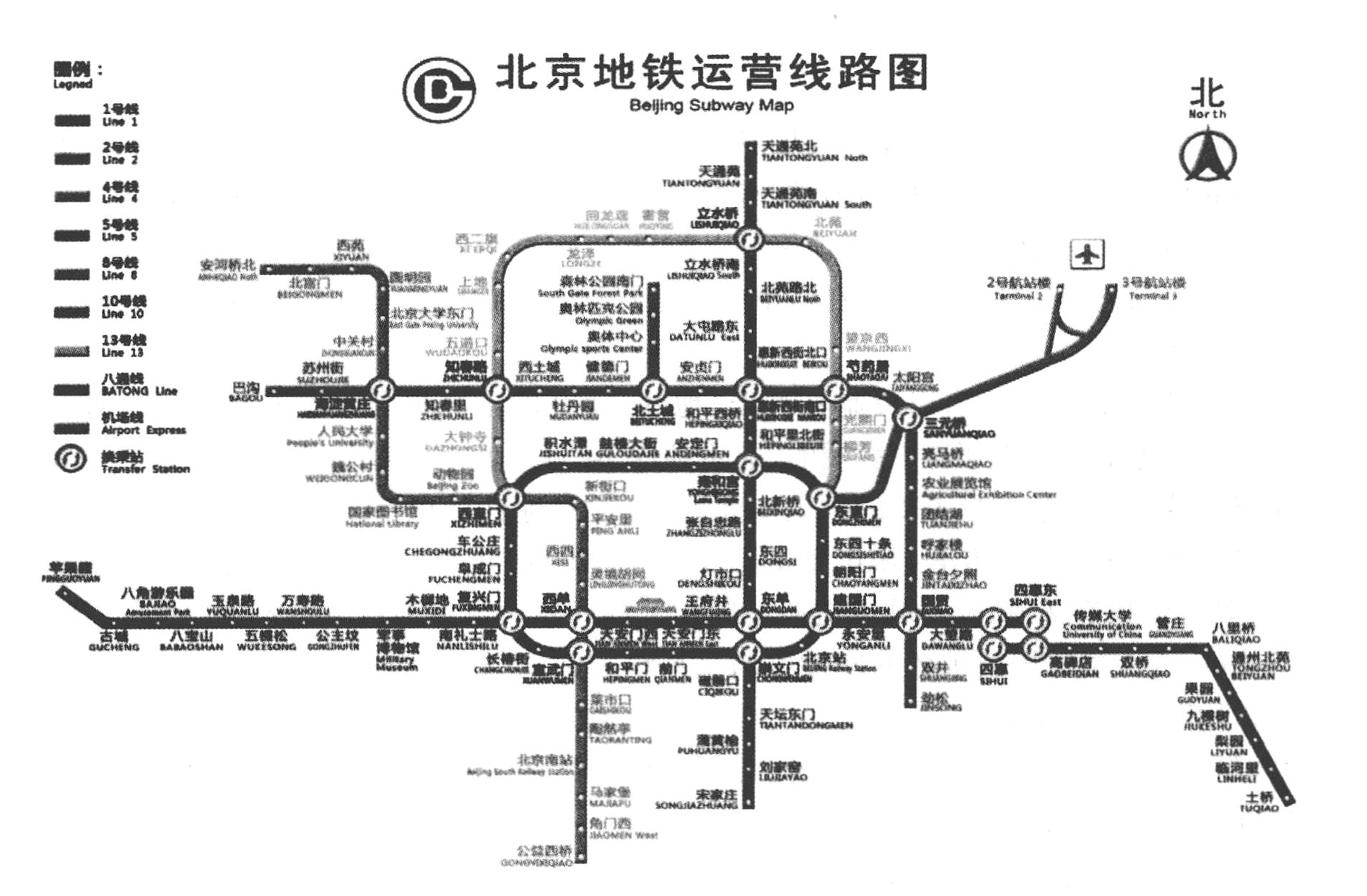

1.地理影响并塑造着城市地铁的地理形态

具体而言,地理对于地铁的影响可以分为两个层次:第一个层次是城市地铁中所表现的各种地域特征是由当地的各种地理特征决定的,不同的地理特征决定了不同的地铁景观。对于北京地铁线路的设计而言,地铁线路也和北京市区正南北、正东西的方方正正的道路格局有关,地铁的路线走势也很笔直。第二个层次是不同的地理环境必然有着不同的人文内涵及文化背景,这是影响城市地铁设计的深层次因素。人文内涵体现为不同城市间各自不同的历史文化背景和社会心理结构,决定了地铁的地理布局和形态。比如北京作为明清的帝都所保留下来的皇城背景,决定了北京地铁的路线设计也大多围绕在二环线修建并向外直上直下式地扩展而成。

2.城市地铁对地理本身的再构建

人们对于地理的认知,很久以来一直是通过媒介构建的,从早期的书籍等纸质媒介到如今的电子媒介一直如此。人们通过媒介来认知地理,城市地铁作为民众交通运输与日常沟通的一个重要载体,自然要对城市的整体形象作出自我的解释和表现。媒介地理学认为“地理样本”在相同的媒介形态中会有不同的呈现,并指出这种差异主要是由于传播者的主观意识以及社会背景造成的。城市地铁并不是对城市地理符号的简单组合,而是通过对这些符号的引申与拓展建立起与其文化和意识形态之间的关系,把地理符号作为其中的载体,表达出某种具有社会意义的主题。城市地铁日夜川流不息地行驶,把带有强烈主观色彩的文化判断带给本地市民与外地民众,使他们接受其中的符号所引申的社会、文化意义。北京众多独具特色的地铁站台设计和地铁广播电视与地铁报等媒体,将带有北京本土气息的强烈主观色彩的文化价值带给生活和工作在这座城市的市民和外地民众,正佐证了这一阐述。

二、地铁命名:诠释实体“地下景观”

1.地铁与景观

随着媒介在地理中发挥愈来愈重要的作用,以及媒介与地理的日益交融,使得媒介地理学这个源于交叉学科领域的概念逐渐受到重视。人们对地理和城市形态的想象和认知,都是依赖不同形式媒介的描述。因此,“媒介地理学不仅强调人文地理环境对媒介的形塑作用,更重视地理样本在媒介中的呈现”[2]。对媒介地理的关注,始于社会地理学的分支——文化地理学,而媒介在文化地理学中的作用绝不可轻视,因为地理中的种种构成要素,如房屋、道路、自然风景、文化古迹等等,通过现代媒介能够使其意义更加完全地展现;另一方面,从广义层面来看,这些地理要素本身即为传播特定文化的媒介。诚然,城市地铁站的名称本身就是传播城市形态与大众印象的重要媒介。

而“景观”(landscape)是地理学的重要概念,“源于德文Landschaft,指的是不同时期地球形态的集合。景观作为科学名词最早是19世纪初由德国著名地理学家洪堡德(A.VoHumboldt)引入地理学的。他提出将景观作为地理学的中心问题,探索由原始自然景观变为人类文化景观的问题”[3]。在文化地理学研究中,景观既有自然的、物质的形式和形态,又可以指附加在自然景观上的人类活动形态。

而现实中的城市景观主要存在着地上和地下两种状态。地上状态中的高山、房屋、河流等景观随处可见,而“地下”这个代表着地理方位的词汇,除了指那些真实地存在于地表之下的形态面貌,亦常常会被人们用来描述那些反常的社会形态与现象,如“地下市场”、“地下电影”等等。但作为一种景观研究,本文主要关注的是物质层面上的地下空间,而非论及地下空间的隐喻层面。

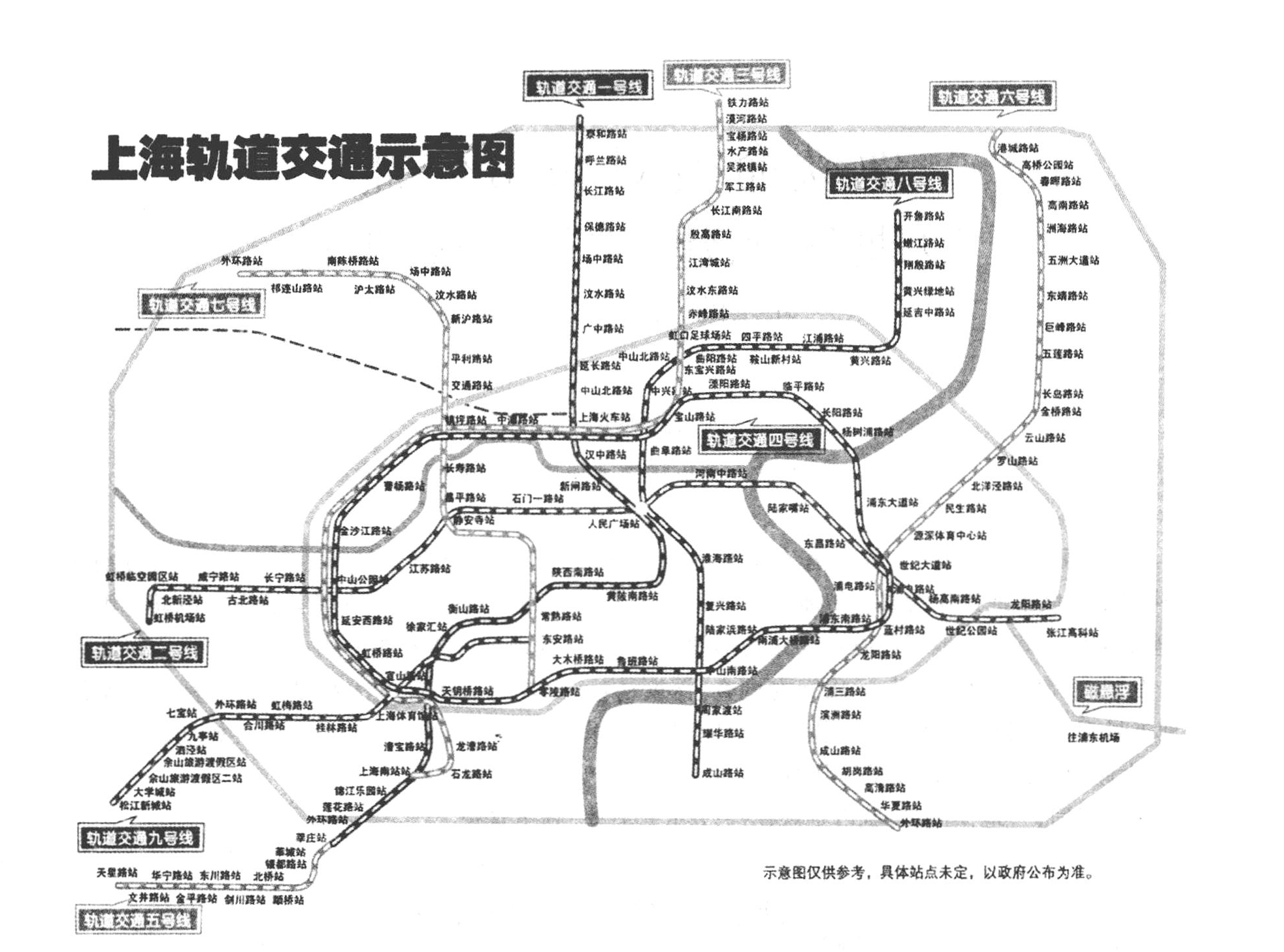

随着城市的发展,土地资源急剧紧张,地下的空间业已不仅仅是被自来水管、电线、下水道等占用,一些公共设施如地铁、地下商业街、体育馆等也纷纷向地下空间蔓延。在这些新的地下空间中,地铁是最引人注目的一种景观。而目前拥有地铁的城市业已达到130座左右,分布在全球40多个国家和地区。截至2011年6月30日,上海轨道交通线网已开通运营11条线、275座车站(285个车站名称),运营里程达420多公里(不含磁浮示范线)。另有全线位于世博园区内,仅供世博园游客和工作人员搭乘的世博专线,近期及远期规划则达到510公里和970公里。目前,上海轨道交通的总长超过400公里,位居世界第一。而首都北京的地铁也有9条线路。

2.调查研究:地铁站名——受民众普遍关注的“地下景观”

本文作者所在的项目调查组成员于2011年10月2日—4日在上海、北京两地展开实地调查,主要采用的研究方法包括定量研究中的问卷调查与定性研究中的深度访谈。本研究的数据搜集是在上海和北京人流量较大的“景观站点”进行的(具体地点:上海地区的外滩、南京路步行街、上海火车站、上海南站;北京地区的天安门广场、王府井步行街、北京站、北京南站)。作者带领其他项目组成员在以上8个主要场地发放问卷,并要求所有受访者当场填写问卷后即刻回收。发放问卷共为220份(北京、上海各110份),由于项目组成员在调查之前的第一个问题就是“您乘坐过上海/北京的地铁么?”遇到回答为“否”或“没有坐过”的被访者,成员立即收回问卷结束调查,所以总共回收220份,而有效问卷为204份,其中上海地区的有效问卷104份,北京地区为100份。

受访者年龄的均值在28.13岁,标准差为2.00,被调查者中女性110人,男性94人,分别占被调查者中的53.92%和46.08%。由此可见,就关键性的人口统计学变量看,这一调查是符合乘坐地铁的主流人群以及性别比例的,具有真实性和客观性,可以预设,这一便利抽样的结果是较好的。

受访者在回答调查问卷的第二个题目“您对地铁站内的哪些以下事物或地点更关注?(可多选)”时,选择回答(1)列车到达时刻表;(2)地铁站牌名称;(3)电梯等地下交通设施;(4)地铁站卫生间;(5)列车型号这几个选项的人数分别为122人、200人、88人、53人、37人。由此可见,有98.04%的被访者选择了答案(2),这说明“地铁站牌名称”对于乘坐地铁的乘客至关重要,他们要通过地铁站名称来确认自己所乘坐列车的方向以及到达的位置,这也佐证了“地铁站牌名称”作为“地下景观”中被关注度最高的重要代表符号之一的地位以及作者所做这项研究的重大价值与意义。

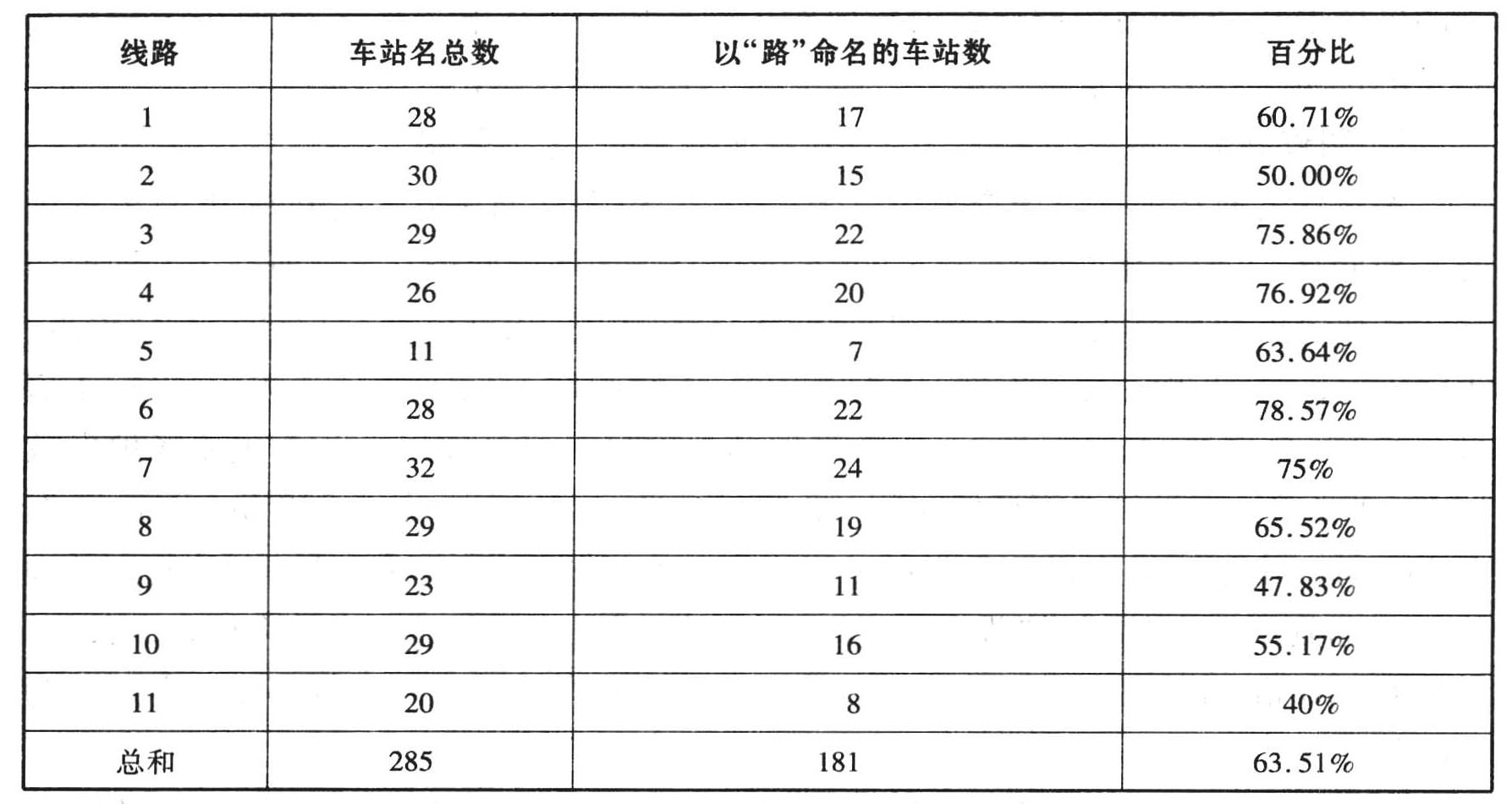

在回答“上海/北京地铁站站名给你最大的印象是什么?”这一问题时,有76%的北京受访者认为“北京的地铁站命名很多都是以著名历史文化古迹或是公园命名的”;而86.54%的上海受访者则认为“上海的地铁站名称很多都是××路”。针对这一回答,作者查阅了上海和北京地铁官方网站的相关资料,统计得出:上海地铁站总数为285,其中以“路”命名的车站数为181,占总数的63.51%;北京地铁站总数为147,其中以具体的“点”命名的车站数为132,占总数的89.80%(具体情况见表1、表2)。由此可见,上海和北京地铁车站命名的方式大有不同,而且特色鲜明度很高。这些数据和访谈的结果较好地诠释了京沪两地地铁命名的实体“地下景观”的差异,即上海地铁站多以“××路”命名,而北京则多以某些著名古迹或建筑物等具体的“点”来命名。

表1 上海地铁站名命名情况

表2 北京地铁站名命名情况

三、地铁站名媒介符号的“表意功能”:对实体“地下景观”的延伸

信息是符号和意义的统一体,而符号是人类传递信息和指示事物及其关系的代码。美国知名符号学家皮尔士按照符号及其对象的关系将其分为三大类,即象征符号、图像符号和指示符号。“象征符号具有指称功能,即可以代表符号的对象。图像符号是一种意象符号,是形态结构接近事物真实的视觉语言。而指示符号是指对象事物的代替物,指示符号与其表示的对象事物之间具有某种时空的或是因果的联系,比如路标、箭头、指针就属于这类符号。”[4]地铁站名既可以代表符号的对象,又是一种意象符号,也可作为对象事物的代替物,由此来看,它是“三位于一体”的符号。

而符号具有指代功能、表意功能以及自律功能。洛克认为,字是表达“心中观念”的记号,而符号的“表意功能”大概如此。“符号的表意功能是指通过符号表示和传达传播者自己的感受、情绪、见解和客观事物的形状、对事物的认识等信息。事物的表现形态一般来说都是某种‘符号’,人的认识活动就是认识各种符号所表示的‘意义’,而符号的重要功能之一就是表达意义。”[5]而城市地铁站名作为一种非语言媒介符号,它是地理环境的产物,特定的地理环境产生特定的媒介符号。可以说,媒介符号的产生与发展都不同程度地受到了地理环境的影响;而特定的媒介符号亦可以反映出特定环境下的地理景观。而地铁站名作为受众认可度较高的媒介符号,在符号“表意功能”的维度下,反映出了对实体城市地铁“地下景观”的延伸,建构着“文化传播地理景观”、“政治传播地理景观”和“经济传播地理景观”。

1.建构“文化传播地理景观”——“京派文化”与“海派文化”

美国精神分析学家埃里克松将“认同”解释为“个体在心理上与社会上的归属、情感的内在依附、态度倾向以及行为方式等,并依靠参照团体的特质将其内化以形成对人格的长久影响”。世界各个国家和民族文化的多样性决定了在跨文化传播中不可避免地存在不同文化之间的差异与冲突。而同一个国家中的不同地域也决定了具有不同特色的地域文化,这点在中国大陆的北方和南方的比较中显得尤为突出。通过城市地铁车站的命名即可看出北京、上海深厚的文化底蕴,有利于外地民众对两地文化的理解与认同,促进京沪两地文化软实力的提升。

在北京地区100份有效问卷中,在统计受访者关于“您认为北京地铁站命名与其他城市地铁命名相比有哪些特色?您能举出这样的车站名称么?”这一问题中,有76%的受访者均回答“东四十条”,而其他回答较多的答案还包括“张自忠路”、“建国门”、“宣武门”等。而在上海地区104份有效问卷中,在回答“您认为上海地铁站命名与其他城市地铁命名相比有哪些特色?您能举出这样的车站名称么?”时,这一问题的答案大多为“世纪大道”、“南京东路”、“南浦大桥”、“陆家嘴”等车站。

从北京地铁线路的大体轮廓上看,各条线路是笔直交叉的,线路的走向与北京城市地面马路正北正南的走向基本一致,地铁线路大致呈“环形交叉状”,很多地铁站名又是以“××门”来命名,这在一定程度上也体现出一种正直、大气的京派文化形象,更是对中国古典“天圆地方”、“首都胸怀天下”思想的某种体现。相声演员郭德纲算是“京派文化”的代表人物之一。而《郭德纲话说北京》一书以类似单口相声的文笔,介绍了老北京的历史与传说。其中包含有关北京的历史遗产、名人掌故、民间传说、社会沿革、生活习俗、地理名胜等60则段落,其风格出入于雅俗之间,绝对是饭后茶余的谈资,正史学问的补充。这些“段落”在北京城市地铁站名的运用中也甚是明显。地铁2号线“安定门”、“朝阳门”、“建国门”、“宣武门”、“张自忠路”等名称也在一定程度上佐证了京派文化对于历史遗产、名人掌故的推崇。地铁2号线“东四十条”的站名更能体现出京派文化深厚的历史积淀,受访的很多外地人都将这一地铁站名说成是“东一四十条”,而正确的读法则是“东四一十条”。不同于上海、广州、深圳等现代化的国际都市,北京是一个兼有悠久历史与现代性的国际都市。与此相对,北京地铁除了具有快速便捷的“空间定位”功能外,还应当兼顾文化名城的“历史定位”作用,在车站命名中浮现历史印记,折射场所文化。这一些文化特质在受“京派文化”熏陶下的北京市民中也有所体现,他们也不避俗,但俗中有雅,而且是典雅和高雅。即便是最俗的俏皮话,也有历史典故打底子;即便是最底层的市井小民,也显得相当有智慧学问。(https://www.xing528.com)

相比而言,上海的地铁线路总体上更显现出“多个中心,多角度放射状”的特点。与北京完全不同的文化背景,上海深受西方尤其是欧美等发达资本主义国家的影响,欧美许多发达大城市的马路非常著名,如美国纽约的“第五大道”、“皇后大道”,巴黎的“香榭丽舍大道”以及意大利著名的“罗马大道”等等,上海的地铁站名大多以“路”命名。在上海市民文化中,周立波的“海派清口”成为一种独特的文化现象。他的持续火爆满足了上海日益高涨的本土意识,同时也被打造成为城市文化的标签。周立波的“海派清口”调侃时事政治,表达出上海迅速崛起的中产阶级渴望参与政治、崇尚民主的现代市民精神。海派文化是建筑在乡土世界上的一种具有现代性的都市文化,其间杂糅传统与现代的因子,既有海纳百川的气魄,也有市民文化的狭隘。在上海地铁站的命名上,上海不像北京那样把极具权威的历史遗迹和事业单位的名称作为命名的来源,上海更多的是以马路名称命名,这一方面与国际大都市地铁命名的方式接轨,也在某种程度上体现了上海本地市民文化的狭隘,这也佐证了海派文化为“建立在乡土世界的一种具有现代性的都市文化”这一论述。

2.建构“政治传播地理景观”——城市空间的隐喻:“皇城根”与“他者”、“中心”与“边缘”

“节点”是居民能够进入其中的点,具体表现为连接点或线性上突出的地物点。从行为学的角度看,行为在节点处表现为集中和选择。“地铁站名”便是一个节点。居民对节点的印象,从这次项目小组的调查问卷中能部分地反映出来。“天安门广场”在这次北京地区的调查中是出现频率最高的节点,其他如建国门、军事博物馆、公主坟等地的出现频率也较高。

众所周知,北京是明清帝都,传统文化气氛浓厚。有结构对称、方正庄重和恢弘的宫殿,摆出皇子天下的风貌;浓缩天圆地方、上风下水、中轴线贯穿的街区布局,映出中央四射的光芒。

仅以北京地铁2号线为例,18个车站名称中就有14个车站名称与政治、历史有关,比例高达77.78%。其中,“前门”、“建国门”、“崇文门”、“鼓楼大街”、“复兴门”等车站的命名均与古代北京的帝都政治地位以及极具“皇城根”霸气的历史底蕴有关。

作为后现代理论代表人物的福柯曾指出:“目前这个时代也许基本上将是属于空间的年代。我们置身于一个共时性的年代,我们身在一个并置的年代,一个远与近的年代,一个相聚与分散的年代。我相信,我们正处在这样一个时刻:我们对世界的经验,比较不像是一条透过时间而发展出来的长直线,而比较像是纠结连接各点与交叉线的空间网络。”[6]福柯关于空间的论述揭示了现代生活与地域空间紧密勾连的网络关系,而这个网络关系恰好将我们纳入现代生活繁复的意义链中,使人们能够应对现代生活的多样性和多变化。在北京地铁名称中,从预示着车水马龙的“王府井大街”车站到休闲的市民广场“奥林匹克公园”,从彰显着庄严的“天安门西”车站到高耸的摩登大楼“国贸”车站,从私密的“梨园”到嘈杂的“西单”,空间的多元指涉文化的多元,传达出北京作为一座兼容现代与传统的城市所具有的历史和文化上的张力:北京既是一座在城市景观上存在巨大差异的城市,亦是一座多种文化生态共存的城市。这种多元与共存亦可寓意着北京的“中心”地位。

相比之下,旧时上海由各国列强分割为其所属殖民地,区域界限由一条条马路构成,尤其是上海市内的卢湾区和南市区更是当时著名的租借所在地,人们更习惯于用道路交叉口来对其定位。上海殖民化的历史地位将上海的个性略显“他者化”与“边缘化”。上海地铁站的命名多是不那么知名的“××路”,上海人对北京城市空间的疏远既源自“皇城之外”身份的不确定性和危机感,也源自在北京的政治中心身份的对照下所感受到的无力感与孤独感。而尽管上海在地铁命名中极力规避北京地铁命名的方式,但对上海身份而言,北京仍具有极大的威胁性。北京的威胁源自强大的国家意识形态的认同,虽然上海人刻意模糊本土认同与国家认同两者的边界,但是国家认同相对于上海地区的本土认同而言仍具优势,两者形成“中心”与“边缘”、“皇城根”与“他者”的两分格局。

3.建构“经济传播地理景观”——“路”:资本流通的媒介

道路在资本流通中占据着重要的地位。所谓“道路”,是指观察者习惯或可能顺其移动的路线,如街道、机动车道、铁路线等。它是意象中的主导元素,其他元素常围绕道路来布局。

总体而言,北京市道路意象的格局是环状的,东西向的长安街(建外大街—复外大街)和二环路、三环路、四环路、五环路4条环线道路相交。而至21世纪初,上海已形成中心区的类“申”字形的快速路网与三纵三横主干路网,基本联通了城市快速外环线。但单独从地铁线路的命名来看,上海的命名很多与“路”有关,而北京的命名却几乎见不到“路”。

以上海地铁4号线为例,在26个车站中,有20个车站是以“××路”命名的,占总数的76.92%。而这20个以“路”命名的车站中不乏见到人们耳熟能详的“世纪大道”、“西藏南路”、“浦东大道”、“汉中路”、“延安西路”等高楼林立的“东方华尔街”和著名的步行商业街。上海地铁4号线为环形线路,穿越了浦东新区、黄浦区、静安区等上海商贸中心城区,“经济传播地理景观”在这条地铁线中表现得淋漓尽致。而上海地铁6号线,以“路”命名的地铁站更是占到了总数的78.57%。“南京东路”这一车站是上海地铁2号线和地铁10号线的交叉车站,亦是上海地区客流量最大的地铁车站之一。众所周知,南京东路东起外滩中山东一路,西至西藏中路,全长1 599米,并享有恢弘霸气的“购物天堂”之美誉,一直以来被誉为“中华商业第一街”。上海南京路路旁遍布着各种上海老字号商店及商城,大店名店林立,百业兴盛繁荣,各式商厦、优秀建筑聚集交汇,中西方文化相互融合。上海“南京东路”地铁站正是在这种多样性的包容、互相渗透与吸收、涵盖古今中外精粹、海纳百川的博大胸怀所熏陶的文化下而“被命名”的。历史上它是政治风云迭起之地,如今它更是上海城市现代化的重要地标之一。岁月赋予了南京东路历史的文脉,而发展亦给予它经久的商业气息。“南京东路”这一简单的地铁命名方式,将这条马路的历史与现代表现得淋漓尽致。

北京的“点”趋向于政治中心化,而上海的“路”更有扩散性,亦能体现出商业资本的流通与蔓延。这一点在西方更为显著,不论是美国纽约的“华尔街”、“第五大道”和“皇后大道”,还是意大利首都罗马的“罗马大道”、法国巴黎的“香榭丽舍大道”,甚至是我国古代通往西域各国的“丝绸之路”,都是经济金融业的代表。而相比北京地铁多以历史文化古迹具体的“点”来命名,上海地铁的命名在某种程度上把上海作为中国大陆第一大城市和最大的金融经济中心的地位有所彰显。正如中国人民大学新闻学院2011级国际新闻专业硕士生贾明锐在回答项目组成员提出的“您对上海地铁的命名的看法怎样?”这一主观题时所作出的答案:“我觉得上海地铁命名能体现出上海的经济活力,比如‘南京东路’、‘陆家嘴’、‘世纪大道’等车站,而且很专业、规范。地铁毕竟是大众交通工具,这样更能显示出上海大都市的专业性……”

四、研究结论与研究不足

城市地铁作为媒介传播的一种重要表现形式,理应属于媒介地理学的研究范畴。媒介地理学不仅强调人文地理环境对媒介的形塑作用,更重视地理样本在媒介中的呈现。本文作者以北京的“点”与上海的“路”为例,运用问卷调查、深度访谈、比较研究法等方法在以地铁名称诠释实体“地下景观”的同时,重新理解地铁命名对地理景观的建构与塑造的影响与“景观”的彰显。地铁站名媒介符号的“表意功能”可分为以下维度:建构“文化传播地理景观”——“京派文化”与“海派文化”;建构“政治传播地理景观”——城市空间的隐喻:“皇城根”与“他者”、“中心”与“边缘”;建构“经济传播地理景观”——“路”:资本流通的媒介。笔者的研究课题较新颖,具有一定的开创性。在全球化、数字化、信息化融为一体的当下,这一课题值得学界和业界共同进行深入探讨与研究。

但是,不可否认,本文在研究方法上存在一定的缺陷。由于发放的问卷只有220份,而北京、上海两地每所城市只有问卷110份,这一发放数量能否完全代表京沪两地的民众对地铁命名与城市景观传播这一问题的态度和观点是值得商榷的。而且,在“深度访谈”部分,研究者应采访地铁专家尤其是参加两地地铁命名工作的相关人士,这样,本研究的效度和信度方会更高。

[参考文献]

1.关世杰:《国际传播学》,北京大学出版社2004年版。

2.刘天祥、张淑萍:《上海城市轨道交通线路、车站名称命名研究》,《上海城市规划》2003年第1期。

3.邵培仁、潘祥辉:《论媒介地理学的发展历程与学科建构》,《徐州师范大学学报》2006年第1期,人大复印资料《新闻与传播》2006年第4期。

4.邵培仁:《论媒介地理学的正当性、科学性和学术坚守》,《新闻记者》2006年第10期。

5.邵培仁:《论长江三角洲城市带的媒介改革与发展》,《媒介方法》2006年第2期。

6.邵培仁:《作为最新研究视野的媒介地理学》,《媒介方法》2006年第1期。

7.〔美〕凯文·林奇:《城市意象》,方益萍、何晓军译,华夏出版社2001年版。

8.〔美〕罗杰斯:《传播学史——一种传记式的方法》,上海译文出版社2005年版。

9.路易斯·芒福德:《城市发展史——起源、演变和前景》,宋俊岭等译,中国建筑工业出版社2004年版。

10.〔日〕鹤木真:《国际传播论》,日本《新闻学评论》1990年。

11.斯坦利·巴兰、丹尼斯·戴维斯:《大众传播理论》,曹书乐译,清华大学出版社2004年版。

12〔美〕约翰·费斯克等:《关键概念:传播与文化研究辞典》,李彬译著,新华出版社2004年版。

13.R.E.Wycherley,How the Greeks Built Cities,New York and London,W.W.Norton & Company,1962.

【注释】

[1] 邵培仁:《作为最新研究视野的媒介地理学》,《媒介方法》2006年第1期。

[2] 邵培仁:《媒介地理学:行走和耕耘在媒介与地理之间》,《中国传媒报告》2005年第3期。

[3] 邵培仁、杨丽萍《:媒介地理学——媒介作为文化图景的研究》,中国传媒大学出版社2010年版,第116页。

[4] 邵培仁、杨丽萍《:媒介地理学——媒介作为文化图景的研究》,中国传媒大学出版社2010年版,第182页。

[5] 同上。

[6] 张颐武:《全球化与中国电影的转型》,中国人民大学出版社2006年版,第57页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。