所谓“日在二十八星宿蚀”,是指太阳以周年视运动,沿黄道进入到二十八星宿的相关星区时,天文官对发生的日食进行占卜。它由“日在东方七宿蚀”“日在北方七宿蚀”“日在南方七宿蚀”“日在西方七宿蚀”四方面构成。关于“日在二十八星宿蚀”的卜辞,《开元占经·日占六》共计收入《黄帝占》《甘氏占》《京氏占》《春秋·感精符》《石氏占》《洛书·说征示》《郗萌占》《河图·圣洽符》《海中占》《陈卓占》《盛悬象说》11种。[12]这说明古代星占家非常关注日食与二十八星宿之间的内在联系。

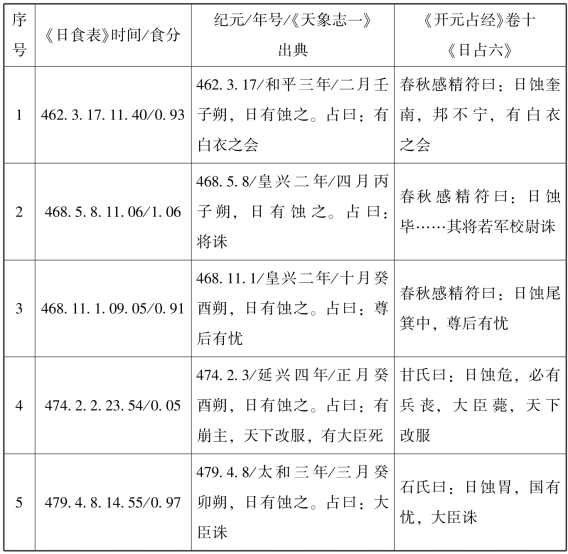

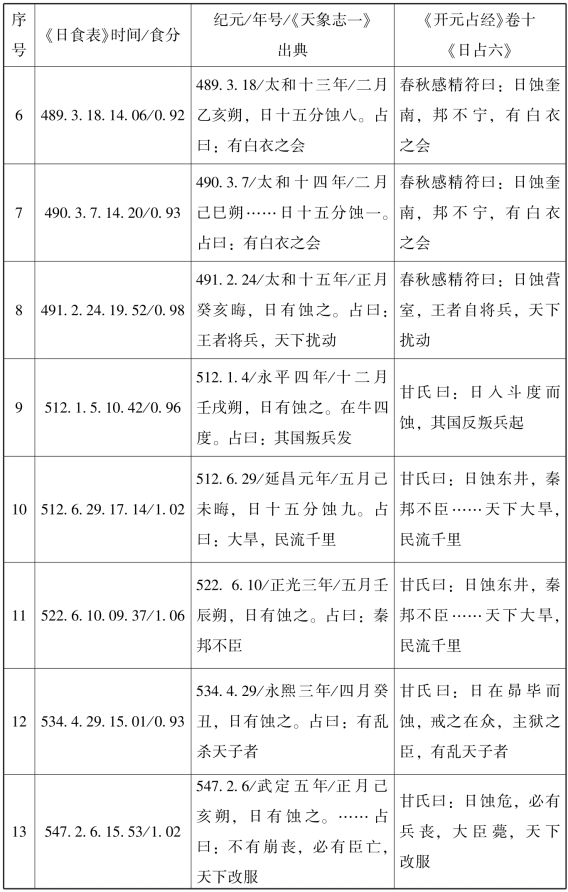

现代天文学对于古代发生的日食时间,已经能够做出回推计算和科学检验,这对研究古代的日食问题具有重要意义。比如北魏时期保存的日食数据就是其中的事例之一。按照表6-1归纳的第4条,《天象志一》记载为延兴四年正月癸酉朔,即公元474年2月3日,然而按照《日食表》数据,实际发生时间为公元474年2月2日23时54分,距离《天象志一》记载的数据相差6分钟,并且这次日食发生在黑夜,当时天文官很可能无法通过实地观测,而是根据数学计算获得结果,这点可以说明中国古代日食观测技术非常发达,甚至已经拥有比较准确的科学方法。再如表6-1的第9条数据,《天象志一》记载为永平四年十二月壬戌朔,即512年1月4日,但是实际发生的时间在512年1月5日10时42分,这比《天象志一》记录的时间要推迟1天。按照古代历法记载日食时间往往在初一,但是此次却发生在初二,它说明这时期的北魏历法很可能出现了不准确,因此导致天文官无法及时纠正历法错误,只能按照惯例记录日食时间,这才有1天的误差。其他11条日食时间记载得比较准确,这说明北魏时期有较发达的天文观测技术。

另一方面,根据表6-1得知,在《天象志一》中有13条属于“日在二十八星宿蚀”,它们分别是《甘氏占》6条、《石氏占》1条、《春秋·感精符》6条,这些卜辞几乎都有规律性。比如第1条、第6条、第7条在二月,星区皆在奎宿,其卜辞都是“有白衣之会”;第10条、第11条在五月,星区皆在东井,分别采用了同一个卜辞中的“秦邦不臣”和“天下大旱,民流千里”;第2条、第12条在四月,星区皆在毕宿,卜辞分别采用《春秋·感精符》和《甘氏占》;第8条在正月,星区在营宿,其卜辞内容与《春秋·感精符》仅有一字之差;第3条在十月,星区在尾箕,其卜辞“尊后有忧”与《春秋·感精符》的出典完全相同;第5条在三月,星区在胃宿,卜辞为“大臣诛”。第4条、第13条都在正月,星区在北方七宿的危宿,选择的卜辞是《甘氏占》。但是按照文献记载,正月对应营室,因此第4条和第13条出现了时间与空间差别。第9条在十二月,卜辞为“其国叛兵发”,星区虽在牛四度,却借用了《甘氏占》的“斗宿”的卜辞材料,这里面也有星区差别问题。因此下面讨论《天象志一》引用“日在二十八星宿蚀”的占卜特点,以及第4条、第9条和第13条等卜辞,涉及的“空间(星区)”与“时间(月份)”的理论问题。

表6-1《魏书》日在二十八星宿蚀调查表[13]

续表(https://www.xing528.com)

所谓空间,这里指《春秋·感精符》《甘氏占》和《石氏占》的日占卜辞涉及的星区。由于二十八星宿每年都会发生位移,日积月累就会使每百年出现1.4度左右的星区变化。甘、石二公生活在战国时期,距离北魏800多年,如果超过该星区所辖范围,就会影响到占卜数据的准确性。那么北魏时期测定的二十八星宿的天区,究竟各占据多少度数呢?《魏书·律历志下》记载:“北方玄武七宿(共计九十八度一千四百七十七分):斗二十六度,牛八度,女十二度,虚十度,危十七度,室十六度,壁九度。西方白虎七宿(共计八十度):奎十六度,娄十二度,胃十四度,昴十一度,毕十六度,觜二度,参九度。南方朱雀七宿(共计一百一十二度):井三十三度,鬼四度,柳十五度,星七度,张十八度,翼十八度,轸十七度。东方苍龙七宿(共计七十五度):角十二度,亢九度,氐十五度,房五度,心五度,尾十八度,箕十一度。”[14]合计三百六十五度又一四七七分。古代历法测定的一年的时间或空间度数,两汉以前为三百六十五度又四分之一度,[15]即所谓的四分历。汉代太初历测定为三百六十五度又一五三九分。[16]现在测定每年大约365.2422日。尽管战国至北魏使用的历法不同,但年度数值之间只有微小差别。然而如果比较战国与北魏之间的星区度数,就会发现战国时期的甘、石二公,使用的“日在二十八星宿蚀”的相关卜辞,降至北魏时期如果超出了星区所辖范围便不能再使用。而且二十八星宿的各个天区之间的距离并不是平均值,甚至东方七宿的房宿和心宿仅有5度,因此北魏的天文官在占卜日食时,是否能够参考《甘氏占》和《石氏占》的日占卜辞,不仅要看二十八星宿在这两个历史时期的星区差异情况,也是在检讨北魏的日占卜辞理论与天文学的基础知识是否契合。

除了战国至北魏有800多年的时间差别之外,这里的所谓“时间”,还包括战国与北魏之间的岁首问题。《史记·历书》记载:“夏正以正月为正,殷正以十二月为正,周正以十一月为正。”[17]战国时期以周正的建子之月为岁首,北魏时期以建寅之月为岁首,也就是这两个历史时期拟定的正月相差2个月,所以即使在相同月份也未必在相同星区,也可以说在相同星区也未必在相同月份。因此如果战国与北魏的空间(星区)与时间(岁首)发生错位现象,北魏的天文官要想继续使用这些日占卜辞,便会在理论上和实践上出现时间与空间的矛盾。下面分别考察这三种日占卜辞的创作年代。《春秋·感精符》最早见于东汉,班固《白虎通义·日月》“右论日月右行”条载:“感精符曰,三纲之义,日为君,月为臣也。”[18]这说明该卜辞至少在东汉早期已经出现了,甚至这条文献还涉及日与月之间的关系问题,实际上也是日食与政治之间的理论问题。再如《续汉书·律历志中》也载有《感精符》的卜辞名称。即“孝章皇帝以《保乾图》三百年斗历改宪,就用《四分》。以太白复枢甲子为癸亥,引天从算,耦之目前。更以庚申为元,既无明文,托之于获麟之岁,又不与《感精符》单阏之岁同。史官相代,因成习疑,少能钩深致远,按弦望足以知之”。[19]这里面就言及《感精符》,还涉及月球的运行规律问题。《魏书·天象志四》亦载:“感精符曰:天下以兵相威,以势相乘,至威乱,起布衣,从衡祸,未庸息,帝宫基空。”[20]可以看出降至北魏时期,《春秋·感精符》作为历史材料已经被引用过,北魏政权依然受到这种思想的影响。而且从时间角度看,东汉与北魏都施行夏正建寅,所以它们之间并没有月份差别。如果从空间角度看,由于东汉与北魏相差400年左右,从而导致它们的黄经大约相差5度,可以说这两个朝代之间,还没有超出目前所见的这套日占卜辞涉及的时间与空间的理论范围。因此,北魏采用《春秋·感精符》作为文献出典,基本上不会出现时空错位问题。

关于《魏书·天象志一》引用的《甘氏占》和《石氏占》的作者资料,按照《史记·天官书》记载,甘德与石申皆为战国时期人。[21]那么《天象志一》引用的《甘氏占》和《石氏占》,是否为他们的原著呢?这应该有三种可能性:其一,为后代占星家假托,这样在时间与空间方面,与北魏时期就不会出现错位现象;其二,后代占星家已经修复《甘氏占》和《石氏占》存在的时空差别,卜辞本身符合北魏时期的正朔和星区;其三,基本上保持了甘、石二公的日占卜辞原貌。如果《甘氏占》和《石氏占》属于前两种情况,便不会影响北魏的日食占卜理论。然而倘若是甘、石二公的日占卜辞原文,这就很容易出现天文历法的时空错位问题。对于《开元占经》卷六十至卷六十三和卷六十五至卷六十八记载的二十八星宿等121颗恒星赤道坐标,中外学者们经过持续研究,大体上有几种不同观点。日本学者上田穰先生认为这是公元前360年的观测结果,还有部分内容属于公元200年的观测结果。[22]潘鼐先生认为这是公元前450年的观测结果,他也赞同上田穰认为还有一些恒星为公元200年的观测结果的观点。[23]日本学者薮内清先生认为是公元前70年的观测结果。[24]由于《开元占经》卷十收入的《石氏占》和《甘氏占》也是针对二十八星宿的日占卜辞,如果确实是石甘二公的原著,这就与《魏书·天象志一》记载的日食时间相差800多年,那么在这样漫长的岁月里,二十八星宿大约会有多少度数的星区位移呢?北魏使用这些日占卜辞是否科学呢?下面继续考察其中的时空观的理论问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。