天子营造七庙符合周代礼制,但是《魏书》并没有清楚地记载哪七位神主,这就给学界带来很大困惑。目前有很多学者对七庙神主进行了相关研究,也获得了很多重要的学术成果。但是北魏是由鲜卑拓跋部建立的少数民族政权,在很多传统礼制方面与汉文化存在很大差别,特别是七庙神主需要与道武帝拓跋珪存在直系血缘关系,然而《魏书》仅记载了道武帝的六位直系祖先。既然是七庙,必然需要相应的神主数量,因此这就成为目前学界讨论的重要问题。

柏贵喜先生认为七帝似合七庙之数,但没有指出哪几位祖先。[37]他是站在《礼记·王制》记载的“七庙”角度,思考北魏宗庙制度问题的。王柏中等先生认为,七庙神主是道武帝四世以上的远祖,即神元帝、文帝、章帝、平帝、昭帝、桓帝、穆帝。[38]这里面没有包括道武帝的祖父代王什翼犍和父亲献明帝拓跋寔,如果说拓跋寔没有继承过王位,但是什翼犍统治代部长达39年,而且从直系血缘关系角度,也不能将道武帝父祖排除在宗庙之外。楼劲先生认为七庙神主应该是神元、文帝、思帝、平文帝、烈帝、昭成帝、献明帝七帝。[39]郭善兵先生认为由于史书中并无当时所立七庙庙主的明确记载,上述观点尚有待考证。[40]张金龙先生认为七帝很可能是神元帝、思帝、平文帝、昭成帝、献明帝五帝,以及桓帝和穆帝二帝。[41]梁满仓先生认为北魏前期在云中、盛乐、金陵等地,立先祖庙反映的是拓跋族古老游牧习俗的残存。[42]可以看出目前对于七庙神主的研究,大体上可以归纳为以下五种观点。其一,因为没有史料作为依据,所以很难对七庙神主做出具体判断;其二,七庙属于鲜卑拓跋的古老祭祖习俗;其三,七庙神主应该是道武帝的四世以上远祖;其四,七庙神主是道武帝的五位直系祖先(不含文帝)与桓帝和穆帝;其五,七庙神主应该是道武帝的六位直系祖先和烈帝。可见针对七庙里究竟供奉的哪几位神主,学界存在很大分歧。原则上本书赞同楼劲先生的观点,但是还有几方面内容需要补充。

首先,从鲜卑文化早期祭祖特点思考七庙神主问题。《后汉书·乌桓鲜卑传》记载:“敬鬼神,祠天地日月星辰山川,及先大人有健名者,祠用牛羊。”[43]鲜卑民族建立北魏政权以前,只要是逝去的部落大人尚有名字流传于世,便与天地日月山川等一起被祭祀。这种不问血缘远近亲疏关系的传统习俗,反映了早期鲜卑游牧文化的祭祖方式,体现了部落凝聚力。然而道武帝建立北魏政权以后,共计追封了二十八位先帝的谥号(详见下文),这说明北魏初期仍然知道二十八位祖先名字,但是却没有建造“二十八庙”祭祀这些祖先,所以七庙神主与拓跋传统祭祖习俗有很大差别。此外,还有一条史料与北魏初期祭祀祖先有关。《魏书·礼志一》记载:“又置献明以上所立天神四十所,岁二祭。”[44]因为献明帝是道武帝之父,既然他能够被尊为神,其他祖先被尊为神的可能性非常大。如果是上述二十八位祖先,再包括一些逝去的部落大人,就比较符合上文《乌桓鲜卑传》记载的“先大人有健名者”便予以祭祀的礼仪制度了。可以看出道武帝建国以后,并没有放弃鲜卑传统的祭祖方式,只不过与汉文化的宗庙分开祭祀而已。《魏书·礼志一》记载:“天赐二年(405年)夏四月,复祀天于西郊,为方坛一,置木主七于上。”[45]这是鲜卑民族传统的西郊祭天,关于其中的“木主七”,吕一飞先生认为他们是“神元帝以下七位皇帝的木制偶像”[46]。所谓“木主”,《续汉书·礼仪志下》“桑木主尺二寸,不书谥。虞礼毕,祔于庙”条引《汉旧仪》曰:“高帝崩三日,小敛室中牗下,作木主,长八寸。”[47]可见木主是供奉在宗庙里的祖先牌位。日本学者吾妻重二先生认为,木主又单称为主或神主,[48]在中国古代的祖先祭祀中,木主作为祖先灵魂所依附之对象而受到重视。可见这是把“七庙神主”与“木主七”联系起来,并且他们都以道武帝的直系祖先为祭祀对象,所以这二者之间应该具有某种关联性。

北魏建国以前祭祀祖先并没有固定的人数,这次西郊祭天供奉的“木主七”,说明北魏建国初期即使是最重要的西郊祭天,也逐渐渗入了汉文化的礼仪制度。到显祖时期,“木主七”依然具有重要的政治寓意。《魏书·礼志一》记载:“(北魏延兴二年,472年)六月,显祖以西郊旧事,岁增木主七。”[49]这里所言之“西郊旧事”的“旧事”,应该指天赐二年(405年)的西郊祭天。实际上这一时期的显祖因政治斗争失败,迫不得已成为太上皇,他把“木主七”作为西郊祭天的配祭,除了表明他与道武帝和“木主七”拥有一脉相承的血缘关系之外,还有向世人宣称他才是正统皇帝的政治目的。试想如果“木主七”并非是道武帝的直系祖先,显祖则没有必要借此宣称他的正统地位。如果显祖确实在强调皇权正统性,毫无疑问只有汉文化才有这方面的政治思想。如果是汉文化的宗庙礼制,就不会把旁系祖先作为宗庙神主。总之,显祖于472年举行西郊祭天供奉的“木主七”,与道武帝于405年供奉的“木主七”,祭祀对象竟然完全相同。这恰恰能够反映出尽管两代相隔大约70年,却在礼仪制度方面存在极为重要的共性关系。因此可以进一步做出推论,道武帝乃至显祖必然与七庙神主有亲密的血缘关系。从而北魏初期拟定的宗庙为汉文化的传统祭祖礼制,选择与自己有直系血缘关系的祖先作为七庙神主,比较符合汉文化的礼制规范。

其次,关于拓跋珪的代王位,是否存在政治合法性的问题。当登国元年(386年)正月重建代国,拓跋珪即代王位时,他曾经遭到过部落内部的政治挑战。《魏书·莫题传》记载:“太祖季父窟咄徙于长安。苻坚败,从慕容永东迁。及永自立,以窟咄为新兴太守。登国初,刘显遣弟亢泥等迎窟咄,寇南鄙。题时贰于太祖,遗箭于窟咄,谓之曰:‘三岁犊岂胜重载’。言窟咄长而太祖少也。”[50]窟咄与拓跋珪为叔侄关系,代国被前秦苻坚灭亡时,窟咄被带到长安,淝水之战以后投奔慕容永,在拓跋部内有一定的政治声望。所以拓跋珪即代王位并没有合法依据,甚至遭到莫题等人藐视,认为其未必能堪重任。《魏书·神元平文诸帝子孙传附上谷公纥罗传》亦载:“上谷公纥罗,神元皇帝之曾孙也。初,从太祖自独孤如贺兰部,招集旧户,得三百家,与弟建议,劝贺讷推太祖为主。及太祖登王位,纥罗常翼卫左右。”[51]可以看出道武帝是被部落推举以后才继承的代王位。《魏书·皇后传附献明皇后传》记载:“后,后弟染干忌太祖之得人心,举兵围逼行宫。后出谓染干曰:‘汝等今安所置我,而欲杀吾子也。’染干惭而去。”[52]染干是献明皇后贺氏的弟弟,他反对道武帝继承代王位,甚至欲诛杀之。《魏书·长孙嵩传》记载:“昭成末年,诸部乖乱,苻坚使刘库仁摄国事,嵩与元他等率部众归之。刘显之谋难也,嵩率旧人及乡邑七百余家叛显走,将至五原。时寔君之子,亦聚众自立,嵩欲归之。见于乌渥,称逆父之子,劝嵩归太祖。嵩未决,乌渥回其牛首,嵩僶俛从之。见太祖于三汉亭。太祖承大统,复以为南部大人。”[53]这说明当时道武帝的军事实力绝非一家独大,还有很多可以与他抗衡的军事集团。因此拓跋珪能够即代王位,不能说与其血统毫无关系,但是当时的政治形势确实有利于拓跋珪。因为代国被前秦灭亡以后,大约有10年时间部族四分五裂,这时候前秦淝水之战失败,拓跋部确实需要寻找合适的部族成员重建代国,所以是历史选择了拓跋珪,他也抓住了千载难逢的政治机遇。

早期拓跋部尚处在部落联盟阶段,最高权力的交替一直实行兄终弟及制,并保持着巨大的影响力,此时并没有形成汉文化的立太子制度。[54]关于部落选举制或世袭继承制出现的原因,美国著名历史学家摩尔根认为,部落选举制产生于民主政治,世袭继承制产生于暴力。[55]所以北魏政权建立的前后,恰恰反映出拓跋部围绕最高统治者的继承制度问题出现的历史分水岭。王仲荦先生认为:“在道武帝入主中原以前,拓跋氏还长期保存着氏族关系,这点可以在稳固的贵族氏族联系上,在拓跋氏自拓跋诘 以下酋长的氏族传统中,例如兄弟轮替继承王位的兄终弟及制方面,得到确切的证实。……而到了道武帝之后,兄终弟及制才被严格的嫡长子继承制所代替。”[56]张旭华先生认为北魏建国以后,拓跋部的最高军事首领世袭制,也随之迅速向王权世袭制转变。[57]可以看出道武帝才是北魏初期施行“兄终弟及”还是“父死子继”的最终决策者。汉文化的宗庙与鲜卑传统的祭祖礼制,在道武帝建立北魏政权时,也开始出现重大的礼仪制度转变。《魏书·皇后列传》记载:“道武宣穆皇后刘氏,刘眷女也。登国初,纳为夫人,生华阴公主,后生太宗。后专理内事,宠待有加,以铸金人不成,故不得登后位。魏故事,后宫产子将为储贰,其母皆赐死。”[58]这点足以说明北魏建国初期在皇位继承的问题上,道武帝坚持实行父死子继制度,甚至不惜牺牲太子母亲刘后性命,也要确保其后太子顺利继承皇位。

以下酋长的氏族传统中,例如兄弟轮替继承王位的兄终弟及制方面,得到确切的证实。……而到了道武帝之后,兄终弟及制才被严格的嫡长子继承制所代替。”[56]张旭华先生认为北魏建国以后,拓跋部的最高军事首领世袭制,也随之迅速向王权世袭制转变。[57]可以看出道武帝才是北魏初期施行“兄终弟及”还是“父死子继”的最终决策者。汉文化的宗庙与鲜卑传统的祭祖礼制,在道武帝建立北魏政权时,也开始出现重大的礼仪制度转变。《魏书·皇后列传》记载:“道武宣穆皇后刘氏,刘眷女也。登国初,纳为夫人,生华阴公主,后生太宗。后专理内事,宠待有加,以铸金人不成,故不得登后位。魏故事,后宫产子将为储贰,其母皆赐死。”[58]这点足以说明北魏建国初期在皇位继承的问题上,道武帝坚持实行父死子继制度,甚至不惜牺牲太子母亲刘后性命,也要确保其后太子顺利继承皇位。

再次,道武帝建国初期对于祖先的谥号追封。道武帝建国以后共计追封了二十八位先帝的谥号,但是始祖神元帝以前的十四位先帝,鉴于历史久远应该与七庙神主没有直接关系。[59]根据《魏书·序纪》记载,拓跋部最早登场的历史人物是神元帝力微,他是拓跋部的政治开拓者,所以道武帝建国以后追封他为始祖。此外,还追封了神元帝以下五位直系祖先为文帝、思帝、平文帝、昭成帝、献明帝;追封八位旁系祖先为章帝、平帝、昭帝、桓帝、穆帝、惠帝、炀帝、烈帝。其中章帝在位九年,平帝为章帝的少弟,在位七年,昭帝在位十二年,他们三人并无子嗣继承王位。虽然文帝之子桓帝和穆帝对代国的政治发展做出过很大贡献,但是桓帝之子惠帝和炀帝,长期与道武帝的曾祖父平文帝为敌,平文帝最终死于他们之手。特别是桓帝之子炀帝与昭成帝之兄烈帝,都有两次即代王位的经历,双方为了争夺王位已经达到水火不容的程度。[60](https://www.xing528.com)

三庙为平文、昭成、献明三位祖先,五庙为神元、思帝、平文、昭成、献明五位祖先。有关七庙供奉的七位神主,道武帝绝不会舍本求末,放弃直系祖先而选择旁系祖先。按照中国古代传统的汉文化礼制,宗庙神主不仅有谥号还要有庙号。《魏书·序纪》记载,北魏建国初期只为神元帝、平文帝、昭成帝、献明帝四位祖先追授过庙号,[61]其他先帝们只有谥号而不见庙号。《资治通鉴·晋纪三十二》“安帝隆安二年”条载:“力微曰神元皇帝,庙号始祖,祖什翼犍曰昭成皇帝,庙号高祖,父曰献明皇帝。”[62]这说明《资治通鉴》认为道武帝的三位祖先应该有庙号,尽管没有明言献明帝的庙号称谓,但结合《魏书》记载的三庙和五庙都有献明帝,所以他必然应该拥有自己的庙号。此外,王钦若《册府元龟·帝王部》记载:“后魏道武天兴元年十二月……追尊神元皇帝为始祖,平文皇帝为太祖,昭成皇帝为高祖,考为献明皇帝。”[63]可以看出宋代的王钦若记载的庙号与《魏书》完全相同,这说明他们的宗庙地位非常重要。当然上述几位祖先的谥号依然不够七庙数量。

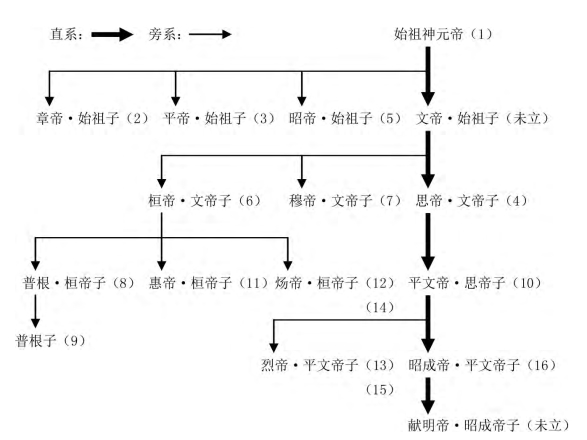

如果按照血缘关系的远近亲疏,道武帝与神元帝、文帝、思帝、平文帝、昭成帝、献明帝的血缘关系最近,所以至少这六位祖先应该成为七庙神主的最合适人选。但是七庙之中还缺一位神主,图4-1显示,如果仅就血缘远近关系而论,烈帝比较符合七庙神主的基本条件。烈帝与昭成帝同为兄弟关系,昭成帝的代王位就是继承于烈帝,他们双方并没有围绕王位发生过对立冲突,而是烈帝通过留遗嘱的形式让昭成帝继承王位。[64]至少《魏书》记载他们的关系比较融洽,所以他对道武帝一系的政治发展,有不可抹杀的历史功绩。

图4-1 始祖神元帝至献明帝王位世系谱[65]

最后,胡汉文化围绕王位继承制对七庙神主的影响。北魏政权没有建立以前,由于鲜卑拓跋部长期以来都施行游牧文化的“兄终弟及”的继承制度,虽然选择酋长是部落内有经验者担当,但是因为没有建立一个有效完善的法律体系,因此每次选举新酋长几乎带来长时间的政治动荡,甚至围绕权力斗争出现流血事件和部族分裂的严重后果。《魏书·序纪》记载,思帝即位仅仅一年而崩之后,拓跋集团便分裂为三部,直到穆帝即位才恢复统一。[66]诸如此类的权力斗争,《魏书》记载的事例非常多。因为汉文化的皇位继承制是“父死子继”,所以国家宗庙不仅仅是祭祀祖先的场所,它还拥有皇权正统性的政治寓意。由于汉文化的宗庙礼制与鲜卑文化的传统祭祖方式存在明显的制度差别,所以祭祀祖先绝非表面形式,而是包含更深层的皇权延续问题。伴随着时间流逝与政治环境的发展变化,道武帝建立北魏初期施行汉文化的宗庙礼制,另有鲜卑传统文化的祭祖方式,即《礼志一》记载的“置献明以上所立天神四十所”。因此七庙神主的选择应该与汉文化密切相关。如果七庙内供奉道武帝四世以上的远祖,则会淡化直系与旁系之间的血缘远近亲疏关系的重要性,甚至有可能成为旁系后代觊觎皇位的借口,这样就不利于道武帝一系的皇权统治。实际上北魏建国以后,采用了汉文化的“父死子继”的皇位继承制度,明元帝和太武帝都是以皇子的身份继承的父业,这可以间接地证明北魏初期选择宗庙神主的汉礼倾向。

所以鲜卑拓跋部由原始的部落酋长推举制,向封建社会的皇位继承制的过渡时期,在选择最高统治者的问题上,发生过非常重要的思想碰撞和制度演进。它反映游牧文化以畜牧业生产经济为主体的奴隶制度(或原始的酋邦制),在走向汉文化以农业生产经济为主体的封建制度的前夜,呈现出极为错综复杂的政治形态,以及汉文化与鲜卑文化相互兼容又彼此对立的曲折历程。北魏初期拟定的“七庙神主”,可以称为“六世七庙”,即“神元、文帝、思帝、平文帝、烈帝、昭成帝、献明帝”。[67]虽然上述的世系排列和血缘关系,并没有完全形成父死子继的连贯性,比如烈帝并非是道武帝的直系血缘祖先,但是这应该已经最接近北魏初期拟定的七庙神主的礼仪制度了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。