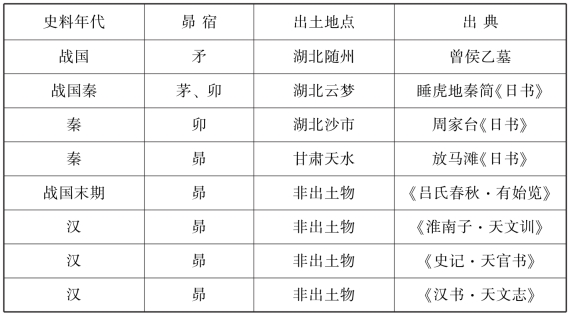

下面根据考古发掘材料,进一步考察昴星的记载情况。20世纪我国考古工作者在很多地区发掘了古代遗址,在出土的简帛上就有关于“昴宿”的记载。湖北随州的曾侯乙墓把昴写作“矛”,湖北云梦睡虎地秦简《日书》写作“茅”和“卯”,湖北沙市周家台《日书》写作“卯”,甘肃天水放马滩《日书》写作“昴”。可以看出“昴”作为音训词汇出现多种表达写法,这说明“昴”在汉文化的史料典籍中,没有作为统一固定的词语出现以前,实际上仅仅是一种注音的表达方式。春秋战国时期的“昴宿”称谓,不仅没有固定为统一的“昴”,甚至“昴”只是对这个星宿的语音标注,这才是“矛”“茅”“卯”存在的主要原因。由此可见,司马迁编撰《史记》以前,“昴为胡星”的“昴”很可能是北方游牧民族传到中原的语音,其后司马迁才把“昴”字作为固定词语称谓。尽管许慎《说文·日部》记载:“星名。昴,白虎宿星。从日,卯声。”[52]这里面的“昴”字表音和表意相结合,但这种文字训诂是东汉以后出现的观点,并且“矛”“茅”“卯”都属于“昴”的音训文字。

关于战国至秦汉史籍中的“昴宿”,《吕氏春秋·有始览》记载:“中央曰钧天,其星角、亢、氐;东方曰苍天,其星房、心、尾;东北曰变天,其星箕、斗、牵牛;北方曰玄天,其星婺女、虚、危、营室;西北曰幽天,其星东壁、奎、娄;西方曰颢天,其星胃,昴,毕;西南曰朱天,其星觜巂、参、东井;南方曰炎天,其星舆鬼、柳、七星;东南曰阳天,其星张、翼、轸。”[53]可以看出战国晚期的《吕氏春秋》写作“昴”字,而且这部文献属于秦国典籍。《淮南子·天文训》记载:“星分度,角十二,亢九,氐十五,房五,心五,尾十八,箕十一四分一。斗二十六,牵牛八,须女十二,虚十,危十七,营室十六,东壁九。奎十六,娄十二,胃十四,昴十一,毕十六,觜巂二,参九。东井三十三,舆鬼四,柳十五,星七,张、翼各十八,轸十七,凡二十八宿。”[54]这条史料也写作“昴”字。《史记·天官书》记载:“中国于四海内则在东南,为阳。阳则日、岁星、荧惑、填星。占于街南,毕主之。其西北则胡、貉、月氏诸衣旃裘引弓之民,为阴。阴则月、太白、辰星。占于街北,昴主之。”[55]这里面记载为“昴”字。《汉书·天文志》记载:“角、亢、氐,沇州。房、心,豫州。尾、箕,幽州。斗,江、湖。牵牛、婺女,扬州。虚、危,青州。营室、东壁,并州。奎、娄、胃,徐州。昴、毕,冀州。觜觿、参、益州。东井、舆鬼,雍州,柳、七星、张,三河。翼、轸,荆州。”[56]可以看出秦统一六国以前,关于“昴”的写法有几种,秦统一六国以后,“昴”的书写方法呈现统一趋势。汉代的《淮南子》《史记》《汉书》都呈现出相同写法,说明这时期“昴”字写法才趋向统一。见表2-1。

表2-1 楚秦地区出土文物与历史文献的“昴宿”写法[57]

如果从文字学角度看,“卯”和“昴”有形声字关系,“矛”和“茅”也有形声字关系,然而“昴”与“茅”之间,基本上没有紧密的关联性。如果从上古音角度看,“矛(mu)”“茅(meu)”“卯(meu)”“昴(meu)”四字,不仅声母都用“m”,而且“茅”“卯”“昴”三字的韵母都是“eu”,它们的上古音完全相同。[58]如果稍微展开论述,正如刘乐贤先生比较睡虎地秦简《日书》与放马滩秦简《日书》中的“十二禽(十二生肖)”时,认为睡虎地秦简《日书》记载的“十二禽”与后世差距很大,但放马滩秦简《日书》的“十二禽”与后世说法基本一致,这是秦系战胜了楚系。[59]由于秦始皇施行统一度量衡政策,各国文字也呈现统一的书写状态,很多词汇的书写,必然趋向秦国文字。如果从“昴”与“茅”的文字比较,以及《淮南子》《史记》和《汉书》等文献用“昴”字的历史沿革看,可以看出几部史书都写作“昴”,而没有“茅”“卯”等多种书写方法,因此它也具有秦系战胜楚系的相同特点。换言之,“昴”字并不是记录汉文化的“昴宿”的最早称谓,早期“昴宿”还没有成为一个统一的词语以前,应该已经流行与之非常近似的语音或词语。可见汉文化对于昴宿的认知也有一个渐变过程,秦汉以前并没有统一写作“昴”字。这说明即使在华夏文化中,观测“昴”也存在多元化特点,未必存在一个相同的文化源头。很多占星家都对“昴”有不同的认识,所以身为游牧民族的匈奴人,也会有自己对“昴”的观测和认知。

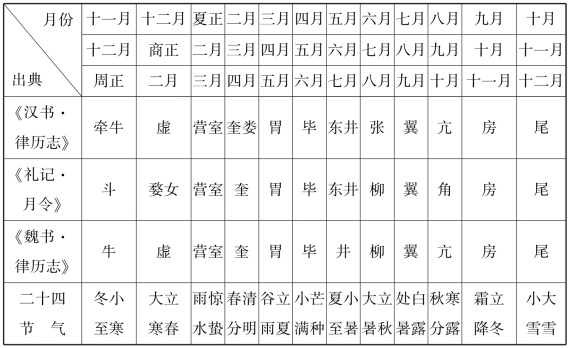

由于昴宿是由七颗星构成的星团,如果观测西方天空很容易辨认出来。因此许多民族都参照它的空间位置确定季节。比如古印度将昴宿列为二十七宿中的第一宿,[60]这是因为他们有昴星初见东方之日献祭的习俗,也是因其原始历法中的春分为新年。[61]汉文化很早就把昴宿与季节连在一起。比如《尚书·尧典》记载:“日短星昴,以正仲冬。”[62]目前学者们研究认为,这个季节应该在春分。[63]当然,居住在北半球的人几乎都能够观测到昴宿,但是认知方法和季节意识却存在文化的多元性。因为“昴宿”所在西方七宿,关于它的空间位置与月份的对应关系,清代桂馥《说文解字正义》引李善语云:“谓五月、六月也。”[64]也就是昴星出现在五月、六月,虽然这条史料记载的时间为五月或六月,非常笼统,但是它把空间(昴宿)与时间(月份)联系起来了。这是古人把空间和时间相结合,并确定季节的最好证据。另一方面,如果把五六月与毕昴天区相对应,应该不是夏正建寅为岁首,而是周正建子为岁首,这样才能把天区与月份客观对应出来。人类把二十八星宿看作空中坐标,但是它会以每百年大约退1度左右发生空间位移。因此每个时代观测的星宿位置都会出现一些微小变化。如果细致划分天区并结合历史时代,就能够观测到昴星究竟是五月还是六月。史书中有这方面非常准确的星区记录。《史记·天官书》记载:“(岁星)以五月与胃、昴、毕晨出,曰开明。”[65]《汉书·天文志》亦载:“(岁星)五月出,石氏曰,名启明在胃、昴、毕。”[66]这说明班固完全按照司马迁的观点,记录的天文历法数据,所以不论是“开明”还是“启明”,这两部文献都表明“岁星(木星)”在五月的早晨出现于“胃昴毕”所在的天区。由此又引出一个复杂的天文历法问题,由于中国古代夏商周的岁首各相差一个月,如果是“夏正”的“五月”,它对应的天区在“东井”,而“周正”五月对应的天区在“胃昴毕”(详见表2-2)。所以《汉书》言及的“石氏占”的历法应该是“周正建子”,这样才能把毕昴天区与五六月份之间的关系对应出来。

表2-2 二十八星宿与月份对照表[67]

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

前文已经言及匈奴在五月举行过祭天仪式,那么匈奴是否以昴宿为天空坐标,并以此推演年度时间变化且出现崇拜昴宿的宗教信仰呢?实际上,北方游牧民族长期生活在漠北草原,目前依然能够看到阴山山脉留下他们刻写的岩画,北魏时期的郦道元就关注过这些绘画。《水经注·河水》记载:“河水又东北历石崖山西,去北地五百里,山石之上,自然有文,尽若虎马之状,粲然成著,类似图焉,故亦谓之画石山也。”[68]尽管没有论及昴宿,但是如此壮观的人类早期的文化艺术结晶,必然引起后世学者的广泛重视。陈久金先生根据阴山岩画认为,匈奴确实有崇拜昴星的迹象,当时汉人占星家应该从匈奴人那里得知,他们以昴星为族星而作为崇拜对象的信息。[69]陈久金先生的这种观点说明匈奴很早就有崇拜昴宿的文化传统。由于匈奴人披头散发(髦头),或许司马迁通过多种信息渠道了解到这种情况,便把他们的生活习俗与昴宿主观地结合了起来,从而才为占星家们提供昴宿与胡人相结合的占卜理论素材。中国的二十八星宿是以“角”为起首,印度以“昴”为起首,阿拉伯以“娄”为起首。[70]这说明拥有不同文化的民族即使能够观测到昴宿,他们的天文历法思想也未必相同。因此匈奴应该有昴宿崇拜的传统。但是司马迁在《史记》中,并没有言及“昴为胡星”的信息来源。所以“昴为胡星”的最初信息,应该与北方游牧民族自身的星宿崇拜相关,这与他们的星宿宗教信仰和披头散发(髦头)的生活习俗相关,客观上也给司马迁提供了“昴为胡星”的理论来源。匈奴作为长时间生活在漠北草原的游牧民族,应该有能力通过目测观察到昴宿。赵永恒先生与李勇先生在论文中,也列举了“昴为胡星”的事例,可以看出他们同样认为北方游牧民族,有通过观测昴宿确定季节的文化传统。[71]由于隋唐时期的突厥也有五月祭天的文化传统,那么这个“五月”的历法是怎样确定的呢?法国突厥史学家路易·巴赞认为,昴星团的“argali(阴月)”相当于今天的6月。[72]如果用夏正历法换算应该为五月,这个月份正是突厥与匈奴的祭天时间。但是匈奴的五月祭天是依赖于天文学的“年”,还是观察青草变化确定的社会学的“年”,这两者之间有很大差别。

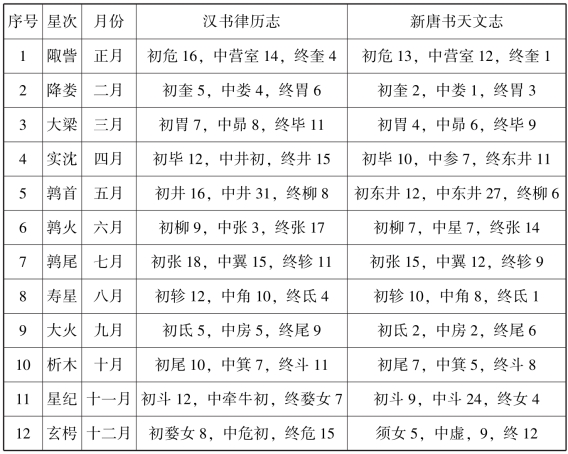

《汉书·律历志下》记载:“星纪,初斗十二度,大雪。中牵牛初,冬至。于夏为十一月,商为十二月,周为正月。终于婺女七度。玄枵,初婺女八度,小寒。中危初,大寒。于夏为十二月,商为正月,周为二月。终于危十五度。诹訾,初危十六度,立春。中营室十四度,惊蛰。今日雨水,于夏为正月,商为二月,周为三月。终于奎四度。降娄,初奎五度,雨水。今日惊蛰。中娄四度,春分。于夏为二月,商为三月,周为四月。终于胃六度。大梁,初胃七度,谷雨。今日清明。中昴八度,清明。今日谷雨,于夏为三月,商为四月,周为五月。终于毕十一度。实沈,初毕十二度,立夏。中井初,小满。于夏为四月,商为五月,周为六月。终于井十五度。鹑首,初井十六度,芒种。中井三十一度,夏至。于夏为五月。商为六月,周为七月。终于柳八度。鹑火,初柳九度,小暑。中张三度,大暑。于夏为六月,商为七月,周为八月。终于张十七度。鹑尾,初张十八度,立秋。中翼十五度,处暑。于夏为七月,商为八月,周为九月。终于轸十一度。寿星,初轸十二度,白露。中角十度,秋分。于夏为八月,商为九月,周为十月。终于氐四度。大火,初氐五度,寒露。中房五度,霜降。于夏为九月,商为十月,周为十一月。终于尾九度。析木,初尾十度,立冬。中箕七度,小雪。于夏为十月,商为十一月,周为十二月。终于斗十一度。”[73]这些史料提供了“十二星次”“星宿度数”“二十四节气”等信息。前文考察过汉武帝时期已经采用夏正建寅为岁首,其中的“鹑首,初井十六度,芒种。中井三十一度,夏至。于夏为五月。商为六月,周为七月。终于柳八度”正是匈奴五月的祭天时间,但是可以看出这个月份并不在西方七宿的“昴宿”,而是在南方七宿的“井宿”。这说明匈奴具有崇拜昴星的宗教文化传统,但是祭天选择在五月应该与季节变化密切相关,这是根据草青变化确定的社会学的年度概念。

前文法国学者路易·巴赞先生研究,突厥有“吉祥的昴星团”的历法,并推测“阴月”为昴星团所在区域,这个月份相当于现在的六月,也相当于夏正建寅的五月。那么隋唐时期的突厥使用怎样的历法呢?他们的五月祭天时间与昴宿又有怎样的关联呢?《新唐书·天文一》记载:“须女、虚、危,玄枵也。初,须女五度,余二千三百七十四,秒四少。中,虚九度。终,危十二度。……营室、东壁,陬訾也。初,危十三度,余二千九百二十六,秒一太。中,营室十二度。终,奎一度。……奎、数,降娄也。初,奎二度,余千二百一十七,秒十七少。中,娄一度。终,胃三度。……胃、昴、毕,大梁也。初,胃四度,余二千五百四十九,秒八太。中,昴六度。终,毕九度。……觜觿、参、伐,实沈也。初,毕十度,余八百四十一,秒四之一。中,参七度。终,东井十一度。……东井、舆鬼,鹑首也。初,东井十二度,余二千一百七十二,秒十五太。中,东井二十七度。终,柳六度。……柳、七星、张,鹑火也。初,柳七度,余四百六十四,秒七少。中,七星七度。终,张十四度。……翼、轸,鹑尾也。初,张十五度,余千七百九十五,秒二十二太。中,翼十二度。终,轸九度。……角、亢,寿星也。初,轸十度,余八十七,秒十四少。中,角八度。终,氐一度。氐、房、心,大火也。初,氐二度,余千四百一十九,秒五太。中,房二度。终,尾六度。……尾、箕,析木津也。初,尾七度,余二千七百五十,秒二十一少,中,箕五度,终,南斗八度。……南斗、牵牛,星纪也。初,南斗九度,余千四十二,秒十二太。中,南斗二十四度。终,女四度。”[74]这里面的星区所在位置和月份,在汉代匈奴与唐代突厥之间,存在一定程度的星区位移。但是如果把《新唐书》与《汉书》比较,可以发现汉代昴宿对应的月份,与唐代昴宿对应的月份没有巨大差别。前文法国学者路易·巴赞考察突厥的“阴月”相当于夏正建寅五月的观点,证明突厥应该还是观察草青时间确定月份,或者其编著出了不同于汉文化的天文历法。因为通过《汉书》与《新唐书》提供的二十八星宿的星区对比,便可以发现汉文化的天文历法,汉代与唐代的五月对应的星区,仅有2度至4度的微小差别。二十八星宿所在星区如表2-3所示:

表2-3 二十八星宿所在星区[75]

司马迁撰写《史记》是在汉武帝统治时期,这期间已经采用夏正建寅历法,《史记》记载匈奴的五月祭天时间,与昴宿所在星区没有直接关系,或者他们拥有与汉文化完全不同的天文历法,这点通过前文考察可以得到证明。应该说匈奴崇拜昴宿与五月祭天时间,是天文学和社会学两套不同的纪年方法。因为把星宿看作天空坐标并确定月份,与观察物候变化确定时间属于不同的文化体系。汉文化中就有天文学的回归之“年”和物候学的五谷丰收之“年”。因此《史记》记载匈奴的祭天时间在五月,史官是依据汉文化的建寅为岁首记载的,而匈奴自身采用什么样的天文历法体系并不清楚。但是根据漠北游牧民族的生活习惯,夏正历法的“五月”与“夏至”同在一个月份上,而且夏至是一年内光照时间最长的日期。目前靠近北极圈的游牧民族依然存在夏至祭祀的民俗传统,因此匈奴五月的祭天时间,很可能与迎接一年期间日照时间最长的夏至存在某种关联性。

所以昴宿所在天区与匈奴在夏至五月祭天,分属于两个民俗文化方面的时间问题。但是与匈奴民族有血缘关系的鲜卑民族的“夏四月”祭天,又与毕昴星区存在怎样的关联性呢?下面围绕这个问题继续展开考辨。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。