马长寿先生认为,乌桓人有农、牧、猎三种经济活动,并以农业经济为主。[144]林幹先生认为此时乌桓尚处在游牧文化时期,与真正意义上的农业生产相比还有很大距离。[145]本书赞同林幹先生的观点,因为地理位置、气候环境和农作物种类等对于农业生产都有极大限制。根据上述自然条件制约,无法断定这时期的乌桓鲜卑已经拥有大规模的农业生产。他们除了种植一些耐寒耐旱的农作物以外,实际上依然以畜牧业为主。

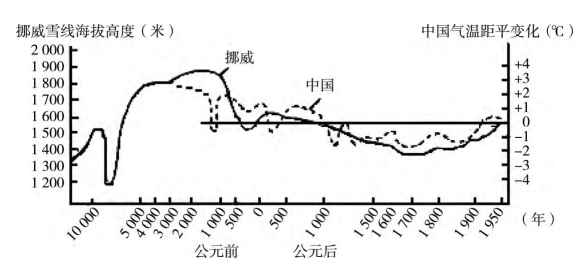

另一方面,乌桓鲜卑开始出现在历史上的时间,在曹魏建国的220年前后,始祖神元皇帝首次祭天在258年,拓跋珪重建代国在386年。根据竺可桢先生的物候学研究成果,按照图1-2所示,这时期的气候是中国五千年历史当中的第二次寒冷期,尽管曹丕称帝时间至代国重建相隔166年,但是这期间的气候变化非常小,一直处在相对寒冷阶段。由此可以进一步推论,乌桓人生活的区域与黄河流域之间,并不会因气候波动给自身的农业生产,以及粮食种类带来革命性的影响,更不会与中原地区在相同时间内,种植同样的农作物。因此乌桓人的农业生产,必然受到地理位置和气候因素的极大限制。

图1-2 10000年来挪威雪线高度与5000年来中国温度变化图[146]

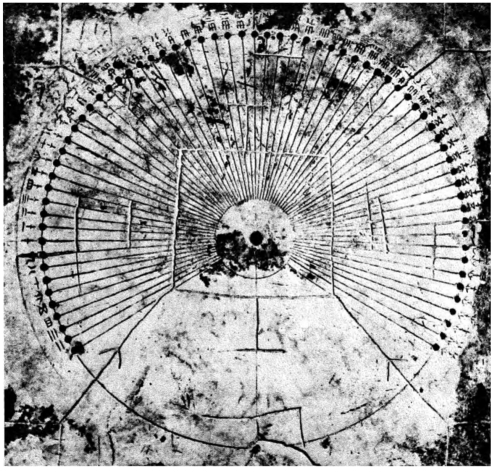

所谓乌桓人有四节之事,或许是汉人史官对他们认知季节的一般性概括,或许四节作为一个周期性的时间词语,仅代表这时期的乌桓人懂得年度概念,或者对于季节变迁已经拥有清楚的经验认识。但绝不能冒然断定这时期的乌桓人,已经科学地掌握了汉文化定义下的四季变化。因为以“鸟兽孕乳”确定四节,本身就是社会学视角下人们积累的经验观察,并不是天文学定义下的二至二分。漠北地区冬夏漫长春秋短暂,这样的四季变化与中原地区有很大差别。此外,清光绪二十三年(1897年)在内蒙古托克托城(呼和浩特市)发现过石制日晷(见图1-3),现收藏于中国历史博物馆,有学者认为制作年代在汉以前,虽然这个日晷未必是匈奴人所做,但或许对他们的文化产生过影响。[147](https://www.xing528.com)

图1-3 内蒙古托克托出土日晷[148]

漠北草原的纬度高,气候极为寒冷,没有如同黄河流域的四季变化,即使借用圭表可以测定出二至(夏至、冬至)二分(春分、秋分)时间,他们依然无法改变漠北草原独有的季节特点。那么这时期的游牧文化中,每年应该拥有几个季节呢?日本学者江上波夫认为匈奴是春秋二祭。[149]《汉书·匈奴传上》记载:“岁正月,诸长小会单于庭,祠。五月,大会茏城,祭其[祖]先、天地、鬼神。秋,马肥,大会蹛林。”[150]这里面记录了“单于庭”“茏城”和“蹛林”三个词语。“单于庭”是地名。关于“茏城”,北魏时期的崔浩认为:“西方胡皆事龙神,故名大会处为茏城。”[151]可见“茏城”是因祭祀“龙神”而得名。《汉书·韩安国传》记载:“将军卫青等击匈奴,破茏城。”[152]可以看出“茏城”也是一个地名。关于“蹛林”,唐代学者颜师古认为是祭祀仪式,然而《史记索引》注引晋灼语曰:“李陵与苏武书云:‘相竞趋蹛林。’”[153]虽然不排除“蹛林”与祭祀有关,但如果把“蹛林”看作地名也并不勉强。所以西汉时期的匈奴每年分别在三个地点祭天。现代学者根据《史记》记载,也确定匈奴每年有三次祭天。[154]实际上匈奴的这种祭天礼制,在部落内一直得到延续。《后汉书·南匈奴传》记载:“匈奴俗,岁有三龙祠,常以正月、五月、九月戊日祭天神。”[155]这三次祭祀时间与《汉书》记载的基本相同,只不过没有描述祭天地点,所以很可能东汉时期的匈奴,也会把年度划分为三个季节。而且其中的秋季祭天时间,《后汉书》的“九月”要比《史记》的“秋”记载得更为详细。关于鲜卑人的年度祭天次数,即“魏之旧俗,孟夏祀天及东庙,季夏帅众却霜于阴山,孟秋祀天于西郊”[156]。鲜卑传统的祭天时间在孟夏四月,建国以后地点在平城西郊,所以既然“季夏”祭祀在阴山,应该与汉文化的传统的“祭天”礼制没有直接关系。而且道武帝建国初期,还在正月举行过祭天典礼。[157]这说明在鲜卑人的传统祭祀中,有正月、四月和孟秋三次。或许他们也有年度三个季节的时间观念。[158]当然这应该是通过观察大自然季节变化,获得的民俗文化的朴素时间意识。通过观察物候确定季节更符合游牧民们的生产生活方式。

北魏政权建立以后,鲜卑人生活的地理位置已经由北向南迁徙,畜牧业的经济形式渐行渐远,而依赖农业生产又如此迫切,再加上统治阶级的政治需求,以及受到汉文化的多方面影响,甚至主食已经从传统的奶制品逐渐向五谷转变,这就必然导致鲜卑人的生产生活方式和社会结构发生重大变化,给他们传统意义上的年度概念,带来前所未有的冲击,并促使鲜卑文化的时间意识向汉文化的时间意识过渡,最终走向民族融合的道路。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。