明代在长城沿线内侧每隔一定距离就修筑一座城池,其中较大者称之为营或堡,较小者则称为障。实际上,这些营、堡、障都是供守卫边墙的军队驻扎、储备军需的大小兵营,管辖周边一段边墙和若干墩台,执行防守任务。

![]() 位于贺兰山窟窿洼下的麦汝井,始建于永乐年间(1403—1424年),与修筑时间稍早的镇远关并为明代宁夏北部重要关隘。据《嘉靖宁夏新志·关隘》记载:“镇远关,在平虏城北八十里,实宁夏北境极要之地。关南仅五里,是为黑山营,仓场皆备。”城堡略呈正方形,东西长205米,南北宽198米,门向南开,门前有垒城。清朝改称“哨马营”,今尚存部分遗迹。

位于贺兰山窟窿洼下的麦汝井,始建于永乐年间(1403—1424年),与修筑时间稍早的镇远关并为明代宁夏北部重要关隘。据《嘉靖宁夏新志·关隘》记载:“镇远关,在平虏城北八十里,实宁夏北境极要之地。关南仅五里,是为黑山营,仓场皆备。”城堡略呈正方形,东西长205米,南北宽198米,门向南开,门前有垒城。清朝改称“哨马营”,今尚存部分遗迹。

![]() 位于今石嘴山市惠农区红果子镇五渠村四组,北依贺兰山,南邻第三排水沟。始建于明朝永乐年间,为贺兰山东麓北段一座较为重要的驻兵城池。遗址略呈正方形,东西长205米,南北宽198米,门向东南,有瓮城。城墙为黄土夯筑,原城墙地基宽为12米,现剩残墙最高为4.4米,城内现已被开发成农田。

位于今石嘴山市惠农区红果子镇五渠村四组,北依贺兰山,南邻第三排水沟。始建于明朝永乐年间,为贺兰山东麓北段一座较为重要的驻兵城池。遗址略呈正方形,东西长205米,南北宽198米,门向东南,有瓮城。城墙为黄土夯筑,原城墙地基宽为12米,现剩残墙最高为4.4米,城内现已被开发成农田。

![]() 嘉靖十年(1531年)修筑北长城时,在长城偏西修建“临山堡”。整体外观呈方形,城墙由黄土夯筑而成,边长75米,门向西南开。

嘉靖十年(1531年)修筑北长城时,在长城偏西修建“临山堡”。整体外观呈方形,城墙由黄土夯筑而成,边长75米,门向西南开。

![]() 始建于永乐初年,弘治六年(1493年)、万历三年(1575年)先后扩建重修。据文献记载,平虏营初建之时十分雄伟,“其上皆为堂,若干楹。其下各增减三面,为二堡,周遭里百二十余步,徙旧威镇并镇北堡军实之”。城体呈方形,全部由青砖包砌而成,“周长四里三分,墙高二丈四尺,城墙厚二丈四尺,顶厚一丈五尺”。城区总面积达0.39平方千米,分为东、西、南、北、草市、衙门六条街和十四条巷,皆为土路。东、西、南、北四条正街宽8米,其他小巷宽3~5米,道旁栽有稀疏的柳树。城内设有官方衙署、小学和寺庙,中心位置建有钟鼓楼。全城分设南、北二门,南门名“永安”,北门曰“镇远”,均有瓮城。四道城墙各建敌楼二座,墙上设有雉堞510个,城下四周挖有宽五丈、深八尺的护城河。平虏关门位于今平罗县城北5千米,尚有遗址留存。

始建于永乐初年,弘治六年(1493年)、万历三年(1575年)先后扩建重修。据文献记载,平虏营初建之时十分雄伟,“其上皆为堂,若干楹。其下各增减三面,为二堡,周遭里百二十余步,徙旧威镇并镇北堡军实之”。城体呈方形,全部由青砖包砌而成,“周长四里三分,墙高二丈四尺,城墙厚二丈四尺,顶厚一丈五尺”。城区总面积达0.39平方千米,分为东、西、南、北、草市、衙门六条街和十四条巷,皆为土路。东、西、南、北四条正街宽8米,其他小巷宽3~5米,道旁栽有稀疏的柳树。城内设有官方衙署、小学和寺庙,中心位置建有钟鼓楼。全城分设南、北二门,南门名“永安”,北门曰“镇远”,均有瓮城。四道城墙各建敌楼二座,墙上设有雉堞510个,城下四周挖有宽五丈、深八尺的护城河。平虏关门位于今平罗县城北5千米,尚有遗址留存。

![]() 位于平罗县姚伏镇唐徕渠西侧,明初兴建时原名“尧甫堡”,后改为“姚福堡”。整体外观呈方形,东西长约300米,南北宽约250米,墙高6.67米,宽约3米。

位于平罗县姚伏镇唐徕渠西侧,明初兴建时原名“尧甫堡”,后改为“姚福堡”。整体外观呈方形,东西长约300米,南北宽约250米,墙高6.67米,宽约3米。

![]() 位于平罗县姚伏镇周城村三组,明初兴建。整体外观呈方形,长、宽皆为300米,墙高6.67米,墙宽2.5米。城堡四角均建有墩台,门朝南开。

位于平罗县姚伏镇周城村三组,明初兴建。整体外观呈方形,长、宽皆为300米,墙高6.67米,墙宽2.5米。城堡四角均建有墩台,门朝南开。

![]() 位于平罗县高庄乡幸福村五组,北距北关门墙约1.5千米,明初修建。嘉靖十年(1531年),修筑北关门墙时因设防需要废弃旧堡,在边墙以南新建城堡1座,仍名“威镇堡”。该堡东西长300米,南北宽250米,呈长方形,墙高6.67米,墙宽2.5米,四角均建有墩台。

位于平罗县高庄乡幸福村五组,北距北关门墙约1.5千米,明初修建。嘉靖十年(1531年),修筑北关门墙时因设防需要废弃旧堡,在边墙以南新建城堡1座,仍名“威镇堡”。该堡东西长300米,南北宽250米,呈长方形,墙高6.67米,墙宽2.5米,四角均建有墩台。

![]() 位于平罗县崇岗镇镇朔湖南侧,明初始建。

位于平罗县崇岗镇镇朔湖南侧,明初始建。

![]() 位于贺兰县洪广镇,始建于明朝。在宁夏民间传说中,留有“铁打的洪广营,纸糊的宁夏城”之说。据传康熙骑驴在宁夏进行私访,来到洪广营时天色已晚,希望守营士兵开门放其进城。洪广营军纪严格,士兵始终拒绝开门,康熙无奈只得连夜赶到宁夏城。宁夏城的守城士兵起初也不让康熙进城,拿到希望通融的几两银子后就开门放行了。康熙在宁夏府夸奖了洪广营的纪律严明,严斥了宁夏城防守松懈。

位于贺兰县洪广镇,始建于明朝。在宁夏民间传说中,留有“铁打的洪广营,纸糊的宁夏城”之说。据传康熙骑驴在宁夏进行私访,来到洪广营时天色已晚,希望守营士兵开门放其进城。洪广营军纪严格,士兵始终拒绝开门,康熙无奈只得连夜赶到宁夏城。宁夏城的守城士兵起初也不让康熙进城,拿到希望通融的几两银子后就开门放行了。康熙在宁夏府夸奖了洪广营的纪律严明,严斥了宁夏城防守松懈。

![]() 位于银川市西夏区镇北堡镇,西距贺兰山9千米,现存明、清两座城堡,当地百姓俗称“老堡”和“新堡”。

位于银川市西夏区镇北堡镇,西距贺兰山9千米,现存明、清两座城堡,当地百姓俗称“老堡”和“新堡”。

弘治十三年(1500年),巡抚御史王珣奏请朝廷委派指挥郑屺修筑明堡,占地2.8万平方米,设把总官一员,驻扎步兵200名。该堡坐西朝东,平面基本为方形,东、西长175米。南、北宽160米,向东穿过城中土路为瓮城。黄土夯筑而成的城墙残高3~9米,顶宽4.8米。作为贺兰山东麓重要的军事据点,明堡是防守宁夏府的重要军事屏障,“百年难成之业,一旦成之,边人倚以为固”(《嘉靖宁夏新志》)。

乾隆三年平罗地震后,明堡因受损严重而弃用。乾隆五年(1740年),清朝在明堡东北方200米处重修“清堡”。清堡的整体布局和筑造方式与明堡基本相同,东西长170米,南北宽150米,占地15万平方米。清堡保存相对完整,四面墙体、角台、女墙等城防设施尚存。黄土夯筑而成的墙体高达10多米,宽约5米,墙上筑有1米多高的堞墙垛口。城墙四周原建有角楼,现已损毁殆尽,依稀可见楼基。堡内防守设施较为完备,城墙东、西两面辟有半圆形的瓮城,城门南侧有一斜坡可以登上城墙。东边城墙设有城门,开有青砖砌就的拱形门洞,顶部建有敌楼。

![]() 位于银川市西夏区平吉堡镇,始建于明代。初称平羌堡、五胡堡、平湖堡,设置操守官,驻军200人,隶属宁夏右屯卫。清代设把总,堡内建有把总署和火药局,城外东南方有教场。民国初期改称平吉堡,现遗址尚存。

位于银川市西夏区平吉堡镇,始建于明代。初称平羌堡、五胡堡、平湖堡,设置操守官,驻军200人,隶属宁夏右屯卫。清代设把总,堡内建有把总署和火药局,城外东南方有教场。民国初期改称平吉堡,现遗址尚存。

![]() 位于永宁县境内的黄羊滩农场贺兰山东麓山前,东距110国道8千米,是明代守关军队屯兵、储粮和存放军械之地。

位于永宁县境内的黄羊滩农场贺兰山东麓山前,东距110国道8千米,是明代守关军队屯兵、储粮和存放军械之地。

![]() 位于永宁县境内的黄羊滩农场贺兰山东麓山前之上,西北距磨石沟长城394米。

位于永宁县境内的黄羊滩农场贺兰山东麓山前之上,西北距磨石沟长城394米。

![]() 位于永宁县境内的黄羊滩农场贺兰山东麓山前。

位于永宁县境内的黄羊滩农场贺兰山东麓山前。

![]() 位于青铜峡市小坝镇,明初兴建。原名汉坝堡,其得名与汉延渠水利设施有关。洪武九年(1376年)置宁夏卫,汉坝为其属堡。万历五年(1577年),将元代董文用、郭守敬所设汉延渠木闸改为石闸。

位于青铜峡市小坝镇,明初兴建。原名汉坝堡,其得名与汉延渠水利设施有关。洪武九年(1376年)置宁夏卫,汉坝为其属堡。万历五年(1577年),将元代董文用、郭守敬所设汉延渠木闸改为石闸。

![]() 位于青铜峡市大坝镇韦桥村,始建于弘治年间(1488—1505年)。原名唐坝堡,其得名与唐徕渠有关。正德五年(1510年),宁夏南路军马驻扎大坝营,嘉靖年间属右屯卫所领屯堡。清初属玉泉营,分设大坝堡。乾隆三年,大坝堡在平罗大地震中倾颓,两年后重修,同治年间毁于战乱。

位于青铜峡市大坝镇韦桥村,始建于弘治年间(1488—1505年)。原名唐坝堡,其得名与唐徕渠有关。正德五年(1510年),宁夏南路军马驻扎大坝营,嘉靖年间属右屯卫所领屯堡。清初属玉泉营,分设大坝堡。乾隆三年,大坝堡在平罗大地震中倾颓,两年后重修,同治年间毁于战乱。

![]() 位于青铜峡市邵岗镇玉泉村,西距贺兰口15千米,因山中有水质清澈、晶莹如玉的泉水涌出而得名。弘治年间始建堡驻军,设有官军仓场。嘉靖年间设把总1员,属南路邵刚堡。万历十五年(1587年)筑城,“周回三里”,初设守备,后改游击。清代驻有兵马若干,设有游击1员,守备1员,把总3员。

位于青铜峡市邵岗镇玉泉村,西距贺兰口15千米,因山中有水质清澈、晶莹如玉的泉水涌出而得名。弘治年间始建堡驻军,设有官军仓场。嘉靖年间设把总1员,属南路邵刚堡。万历十五年(1587年)筑城,“周回三里”,初设守备,后改游击。清代驻有兵马若干,设有游击1员,守备1员,把总3员。

![]() 位于青铜峡市小坝镇西北,始建于成化年间(1465—1487年),为明代宁夏南路戍边军营。

位于青铜峡市小坝镇西北,始建于成化年间(1465—1487年),为明代宁夏南路戍边军营。

![]() 位于青铜峡市小坝镇以南32千米,西距贺兰山15千米。正统九年(1444年),巡抚都御史金濂“以其地当西路适中,平衍无据,兵欠联络”,奏请筑城,命名为“广武堡”,设守备官,由中护卫官军驻守。成化五年(1469年)改守备为协同,分守西路,又调西安、宁羌、凤翔等卫所官军轮班备御。成化九年(1473年),协同陈连将城堡规模拓展。顺治年间将中屯卫裁并入右卫,雍正二年(1724年)撤卫设县,属中卫县管辖,为广武堡。1967年修筑青铜峡水库时,淹没于库区之中。(https://www.xing528.com)

位于青铜峡市小坝镇以南32千米,西距贺兰山15千米。正统九年(1444年),巡抚都御史金濂“以其地当西路适中,平衍无据,兵欠联络”,奏请筑城,命名为“广武堡”,设守备官,由中护卫官军驻守。成化五年(1469年)改守备为协同,分守西路,又调西安、宁羌、凤翔等卫所官军轮班备御。成化九年(1473年),协同陈连将城堡规模拓展。顺治年间将中屯卫裁并入右卫,雍正二年(1724年)撤卫设县,属中卫县管辖,为广武堡。1967年修筑青铜峡水库时,淹没于库区之中。(https://www.xing528.com)

![]() 位于青铜峡市小坝镇以北13千米,始建于洪武九年(1376年),属宁夏卫。该堡疑以明代副将叶升之名命名,清代属宁夏府宁夏县。

位于青铜峡市小坝镇以北13千米,始建于洪武九年(1376年),属宁夏卫。该堡疑以明代副将叶升之名命名,清代属宁夏府宁夏县。

![]() 位于青铜峡市小坝镇西北6千米,洪武初年设堡,属左屯卫。该堡以屯长瞿靖之名命名,清代属宁夏府宁朔县。

位于青铜峡市小坝镇西北6千米,洪武初年设堡,属左屯卫。该堡以屯长瞿靖之名命名,清代属宁夏府宁朔县。

![]() 位于青铜峡市小坝镇西北16千米,洪武初年设堡,属左屯卫所领屯堡,以屯长邵刚之名命名。正德五年(1510年),陕西三边总制、右都御史杨一清奏设守备,领玉泉营。宁夏总镇南路守备驻守邵刚堡,自宁夏镇城以南屯堡皆属之。守备雍彬认为邵刚、大坝守御方便,因而选择在邵刚堡驻军。嘉靖年间(1522—1566年)设守备官1员,管堡官1员,驻军约500名,马500匹。清代时期,邵刚堡属宁夏府宁朔县。

位于青铜峡市小坝镇西北16千米,洪武初年设堡,属左屯卫所领屯堡,以屯长邵刚之名命名。正德五年(1510年),陕西三边总制、右都御史杨一清奏设守备,领玉泉营。宁夏总镇南路守备驻守邵刚堡,自宁夏镇城以南屯堡皆属之。守备雍彬认为邵刚、大坝守御方便,因而选择在邵刚堡驻军。嘉靖年间(1522—1566年)设守备官1员,管堡官1员,驻军约500名,马500匹。清代时期,邵刚堡属宁夏府宁朔县。

![]() 位于青铜峡市小坝镇以西5千米,洪武初年设堡,属左屯卫,以屯长蒋鼎之名命名。清代时期,属宁夏府宁朔县。

位于青铜峡市小坝镇以西5千米,洪武初年设堡,属左屯卫,以屯长蒋鼎之名命名。清代时期,属宁夏府宁朔县。

![]() 位于阿拉善左旗嘉尔嘎拉赛汗镇巴兴图嘎查境内,修建于清代。城堡平面为长方形,由于损毁严重,仅残存黄土夯筑的长60米、宽2米、高1~1.5米的北面城墙,正中设有城门。城中留有房屋遗址和黄土高台各一座,房址边长4米,地表残留土垄,疑为庙堂或庭院遗址,黄土高台应为驿站设施。

位于阿拉善左旗嘉尔嘎拉赛汗镇巴兴图嘎查境内,修建于清代。城堡平面为长方形,由于损毁严重,仅残存黄土夯筑的长60米、宽2米、高1~1.5米的北面城墙,正中设有城门。城中留有房屋遗址和黄土高台各一座,房址边长4米,地表残留土垄,疑为庙堂或庭院遗址,黄土高台应为驿站设施。

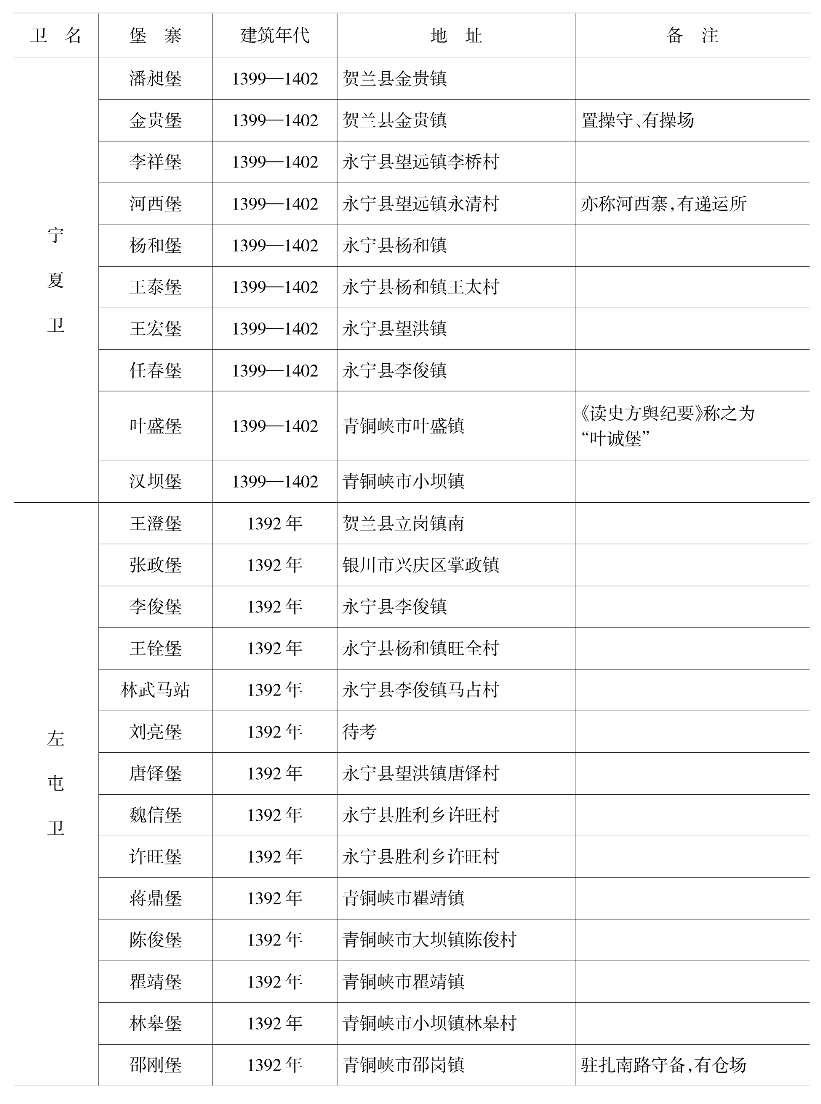

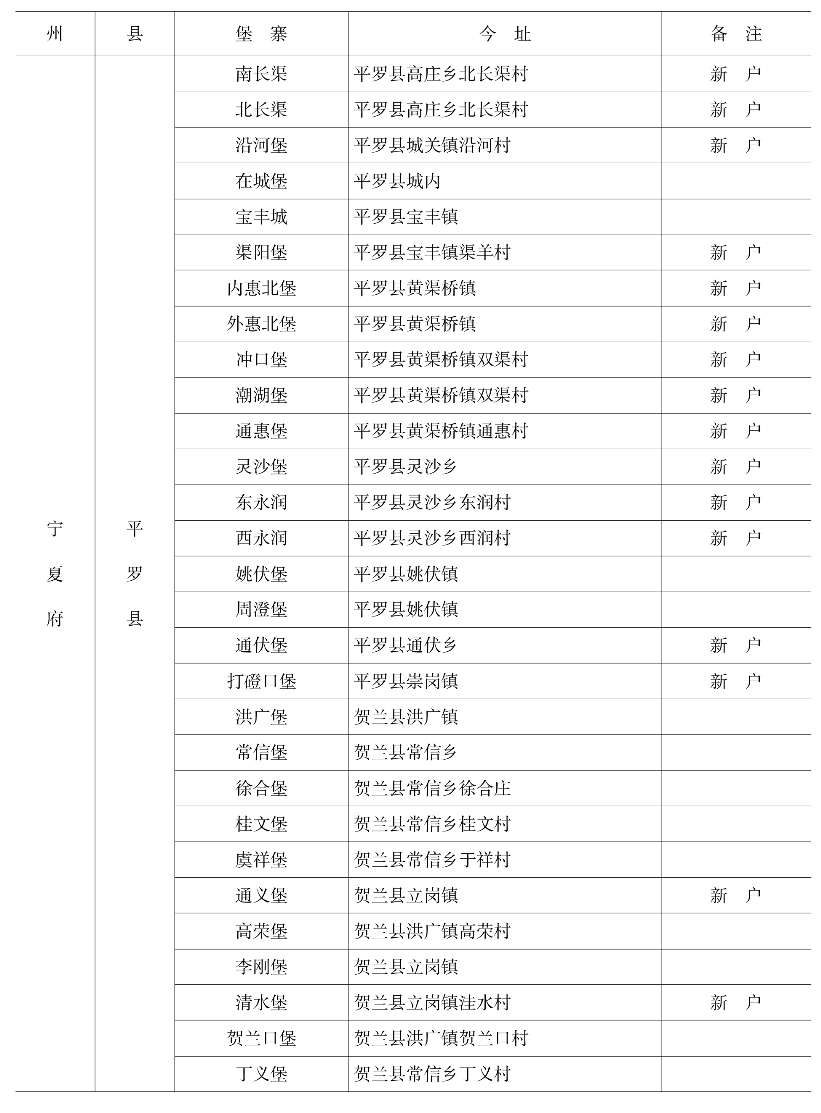

表5-1 明代贺兰山东麓营堡

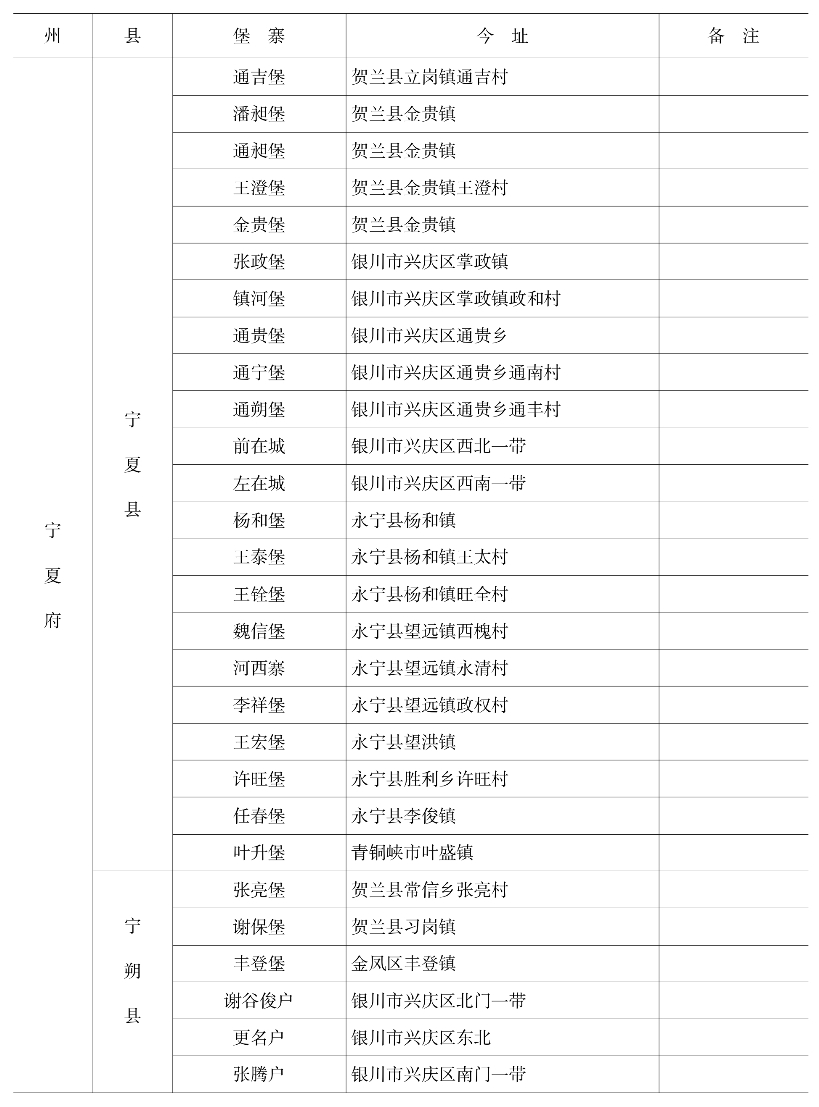

续表

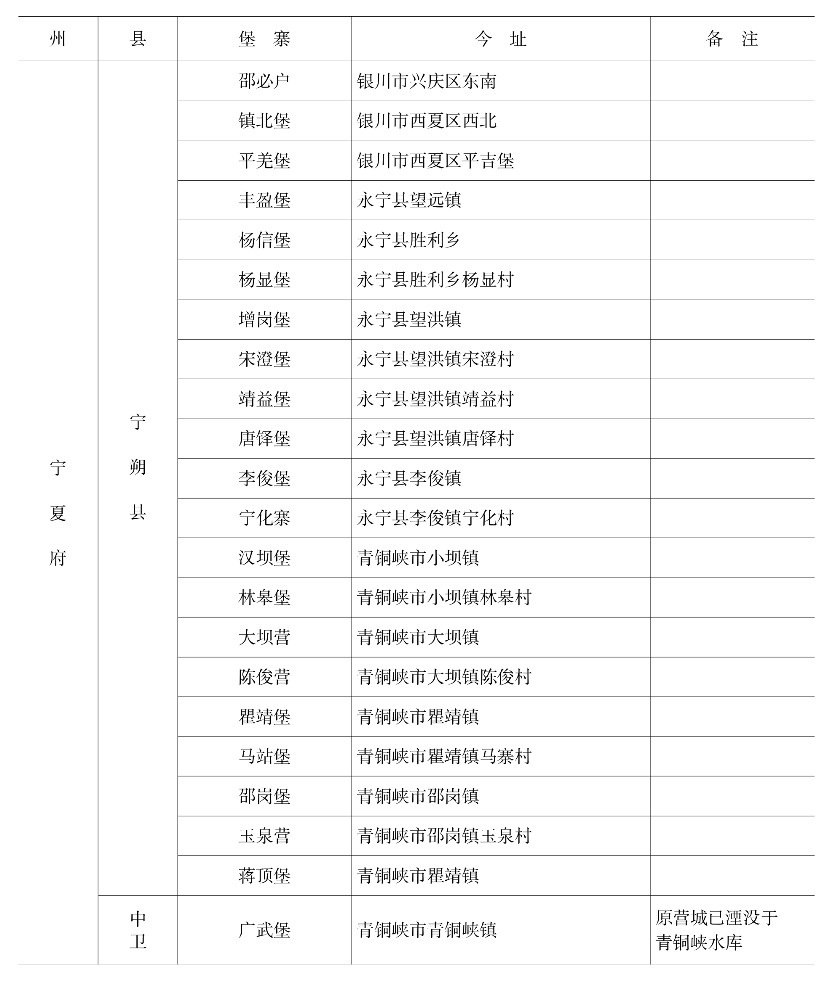

续表

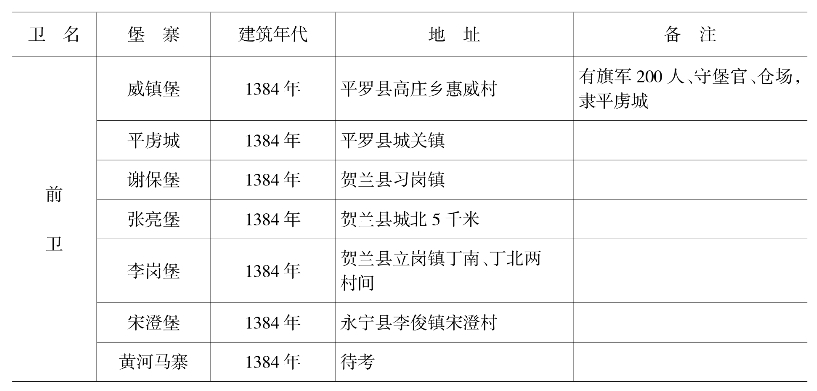

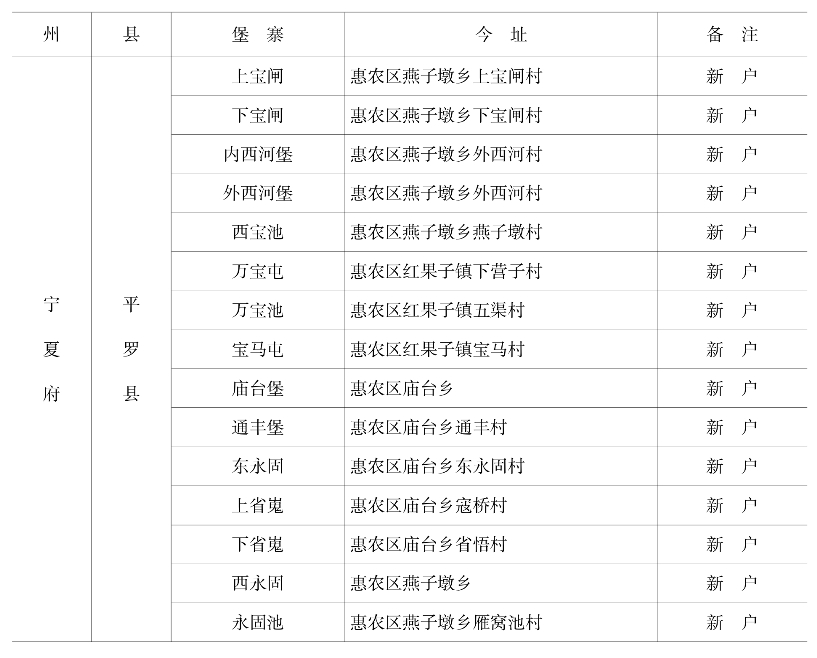

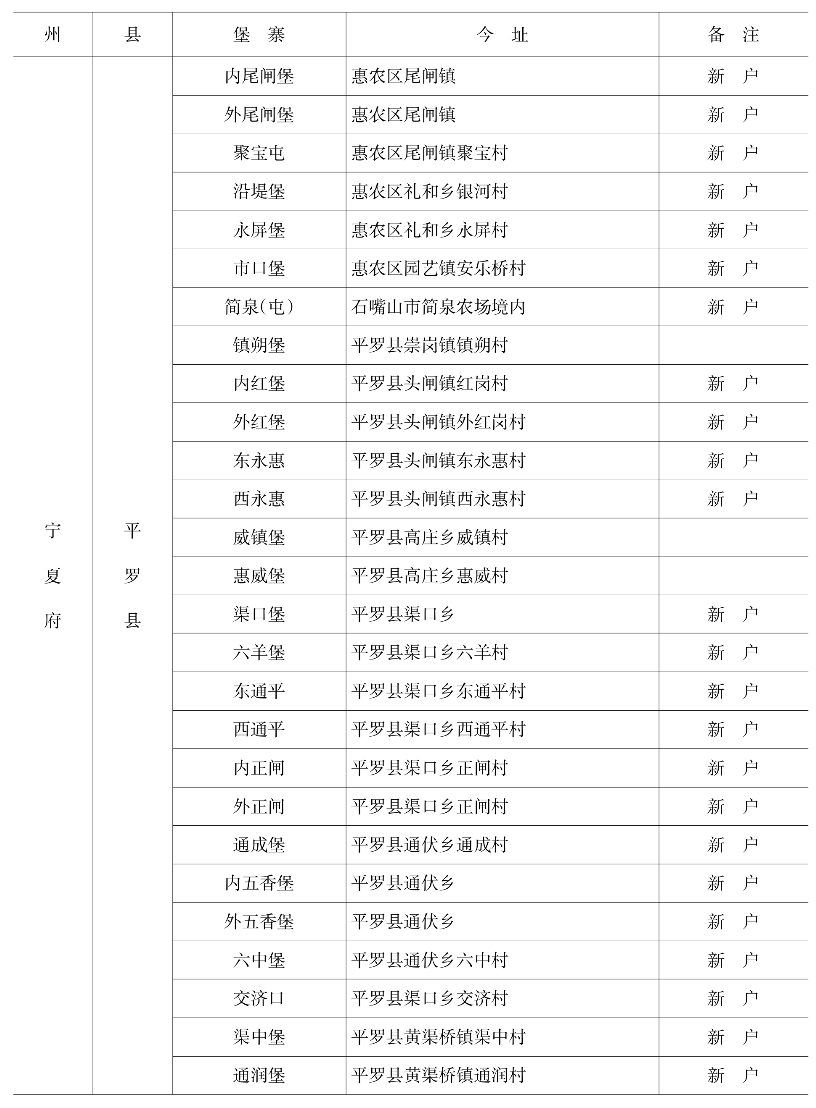

表5-2 清代贺兰山东麓堡寨

续表

续表

续表

续表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。