——以《奇幻森林》为例

周 雯 刘珂瑀

内容摘要:VR在中国初见繁荣趋势,虚拟现实产业迎来快速上升期。电影是导演的艺术,而VR是观众的艺术。如何平衡观众选择自由度与信息传达完整性,成为当下内容创作者共同面对的最大困惑。本文通过VR影像中的完形现象的研究,为CVR研究提供了一个新思路。通过实验,我们发现通过角色表演、场景设置和气氛渲染,观众的心理完形效应完全可以完成对内容和情绪上的补偿,在VR电影中观众依旧可以在感知层面加工而获得足够的信息,理解剧情,但前提是需要更多合理的手段使得影片的物场与观众的心场相对应。

关键词:VR;《奇幻森林》;完形现象

虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)成为一个研究领域已经40多年,但直到近年才获得公众的认可。其中一个关键因素是“电影虚拟现实”(CVR)的广为人知。与传统电影不同,CVR的沉浸和代入感前所未有,而与VR游戏不同,CVR带给观众的虽然是360度的可信环境,却将用户置于选择视点而不是与环境交互。2015年,谷歌公司、Jaunt VR和纽约时报联合发力推广“电影虚拟现实”,并借助精密的VR摄影机、全景立体声技术,及云渲染方式提升影音品质,使VCR成为更具艺术性和观赏性的“未来电影”。

2015年,VR在中国初见繁荣趋势,百度指数显示“VR”一词的热度在2015年到2016年出现爆炸式增长。2016年被誉为“中国虚拟现实元年”,虽到2017年热度有所回落,但发展战略窗口期已然形成。2018年,虚拟现实产业迎来快速上升期。2018年智研咨询发布的《2017—2022年中国虚拟现实(VR)市场专项调研及投资前景预测报告》显示,2018年,整个虚拟现实产业的产值将达到52亿美元,到2025年甚至会达到450亿美元的规模,要知道这个数字在2014年仅为9000万美元。VR已经不再是一个陌生而遥远的名词,VR时代已经来临。

根据《中国VR用户行为研究报告》显示,电影、游戏、图片等媒介形式都受到用户的青睐,其中巨幕电影比重最高,占83.2%。可以说在不久的将来,VR电影是推动VR产业可持续发展的重要动力。纵观当下CVR的发展,不难发现,当技术沿着可预期的速率日臻完善时,内容的突破成为CVR发展的最大瓶颈。电影是导演的艺术,而VR是观众的艺术。当传统电影的艺术手法和视听语言语法几近失效,当观众不断惊艳于崭新的观赏方式,CVR如何形成新的视听体系和规范,如何平衡观众选择自由度与信息传达完整性,成为当下内容创作者共同面对的最大困惑。而缺乏信息饱满度和用户吸引力的内容,将难以实现从内容到资本的有效转化,进而成为影响整个VR产业发展的桎梏。

在电影史上,技术在整个电影系统中处于基础的层次,它有赖于光学、电学、化学、磁学、声学、机械学等多学科技术成果的不断转移,由此形成自己的发展线索。电影从无声到有声、从黑白到彩色,从2D到3D,从单一镜头到镜头运动和蒙太奇,这一切都说明了技术对电影艺术发展与革新的影响,原有的电影美学观念一次次地被打破与重构。而数字特效技术甚至打破了一直被奉若圭臬的巴赞“纪实美学”论说。电影美学的发展和革新永远离不开技术的创新。因此,虚拟现实技术的不断发展,必将给电影带来创作与观念上的革新,这是毫无疑问的。而作为创作者而言,在原有技术背景及思维框架下探讨新技术应用的艺术创新,注定收获甚微。而基于观众认知和心理所做的研究或许能为创作者进一步挖掘新技术的可用性和适用性,从而为进一步解决叙事上的诟病提供一些有益的思路,并真正理解VR技术在影视艺术中的定位和作用。法国电影理论家让·米特里在《电影美学与心理学》中用完形效应的审美知觉整体论原理研究影像、全景镜头、主观镜头、景深镜头、移动镜头、彩色、蒙太奇和音乐等电影元素,米特里在《电影美学与心理学》中提出从局部转向整体,由此转向包含这个整体更大的整体,实际上是感知的延续和完善,影片可以表意正是观众心理上的“完形”。那么在电影虚拟现实中,这种完形现象是以何种方式存在并发挥作用的?对创作者会产生什么样的启发?本文希望通过VR影像中的完形现象的研究,为CVR研究提供一个新思路。

1.实验根据

在观赏电影虚拟现实时,观众“如何看,或者说看什么?”是我们首先关注的。眼动实验是利用眼动仪捕捉观众在观影过程中的眼动轨迹,从而观察观众观影行为的实验方法,眼动追踪正在成为研究观众视觉认知的重要方法之一。程马志远的《基于观众视线关注数据的电影摄影研究》中以眼动试验研究视听语言,得出影响观众视线关注点的不同元素强弱顺序。但与传统电影不同,VR电影观察者看到的影像不局限常规区域范围,而是选择性观看VR电影全方位画面后生成的全景片段。当前,国际最先进的眼动仪还无法记录VR影片(尤其是3D)的眼动数据,所以,现阶段多是利用录屏进行VR电影对观众视觉分析,录屏可以被看作是观众在客观层面上看到的画面。

另一方面,按照完形现象理论,“观众在看什么”的问题研究并不仅限于客观层面,观影过程中观众对画面产生的联想、补充也属于观众“看”到的内容。观众通过心理活动来把支离破碎的画面统一起来,对原本不完整的被感知对象进行完形运动(整体化、完整化)。从完形心理学的角度分析电影中包括镜头剪辑、画面运动、色彩等方面的视听艺术元素早已获得认可,观众在观看传统电影过程中存在感知补偿和感知预期也被普遍论证,但是VR电影中是否存在和传统电影中一致的完形现象还有待研究。如果说眼动实验或者录屏数据反映的是客观层面观众在看什么,那么对观影过程中的完形现象的分析则是对观众观影过程中主观感知的深层发掘。故本实验是在眼动实验的基础上,加之心理学行为实验,通过观察观众录屏数据,结合行为实验反馈数据,研究在VR影像中“观众在看什么”即对VR影像中的完形现象进行研究。

2.实验材料及步骤

本次实验选取10位来自同一专业同一性别的大学生被试完成,采用对照实验的方法,观看VR影片的同学为实验组,简称VR组,观看2D影片的同学为对照组,简称2D组。

整体实验分为三大部分:情绪测验、观看影片片段以及图片再认测试。情绪测验包含情绪前测和情绪后测,利用积极消极情感量表(PANAS)测量被试观看片段前后的情绪变化,以确定被试在观影后的相关反应不是被实验外的情况所干扰。被试观看的内容为《奇幻森林》2D和VR版本中截取的4段影像,分别被命名为“2D猴子”“2D蛇”“VR猴子”“VR蛇”。图片再认测试分为VR任务和2D任务,两次任务的图片针对片段内容略有不同,被试观看完影片后辨认电脑屏幕上出现的图片,对图片做出判断:是否在刚才的片段中看到该图片?按下键盘对应按钮对图片进行判断,考虑到按键的方便性,“V”表示看过该图片,“M”为没看过该图片。VR图片再认测试中包含U类图片(VR片段中未出现的图片)、VR猴子类图片、VR蛇类图片,2D图片再认测试中包含U类图片(2D片段中未出现的图片)、2D猴子类图片和2D蛇类图片,其中VR图片再认测试中的U类图片和2D图片再认测试中的U类图片内容一致。

实验过程中,被试被要求完成情绪前测,之后随机顺序观看VR片段(“VR猴子”和“VR蛇”),完成VR部分图片再认测试,完成VR情绪后测。随后随机顺序观看2D片段(“2D猴子”和“2D蛇”),进行2D部分图片再认测试,最后完成2D情绪后测。

通过实验收集到被试观看VR片段和2D片段的录屏数据,情绪前后测数据以及相应的图片再认测试结果数据,对其加以分析。录屏结果为观众实际看到的画面,而图片再认测试结果为观众主观意识上认为自己看过的图片,通过二者结果的差异可以看出观众在观影过程中是怎样进行“完形”的,即是否有感知的补偿,观众对影片片段进行了怎样的补偿,从而进一步分析是如何通过自己观看到的影像形成补偿的。

1. VR组数据分析

本次实验共收集到10人数据,通过对数据的清理之后,整理出9人有效数据。其中,在VR图片再认测试中被试对每一张图片的判断都产生一个对应的数据,9位被试每人都对87张图片(包括针对VR的测试中的U类图片、VR猴子类图片、VR蛇类图片)进行了判断,共生成783个数据。

从单一被试图片再认测试结果的正确率来看,最高的被试正确率为0.85,最低的为0.70,平均正确率为0.81,但值得注意的是,这一正确率是虚假的,只是被试主观意愿上对图片的判断,换句话说,存在这种情况:被试认为他看到了某一张图片,而这张图片恰巧是VR测试片段中某一角度呈现的画面,那么就测试结果来看,他的判断是正确的,然而从录屏结果来看(即实际情况),被试并没有看到这个角度的画面,所以实际上他做出的判断是错误的。(由于在2D片段中,被试看到的画面内容是统一的,而被试看到的画面与测试图片2D猴子类图片和2D蛇类图片呈现的画面也是一致的,不存在因观看角度不同而产生错误判断的情况,所以通过图片再认测试得到的判断结果是真实的。)因此,图片判断结果还需要与录屏结果相对比,才能得出最终真实的单一被试判断图片的正确率。

为了得到真实的正确率和进一步的研究,作者对数据进行了处理,将VR组原有的图片再认任务生成的数据与录屏结果相对比,生成新的被编码的数据。VR组图片再认测试中被试主观判断是否看过该图片,选择V-看过该图片、M-没看过该图片;通过录屏结果判断被试客观看到的内容,编码为v-确实看过、m-确实没看过;之后对图片再认选择结果和录屏结果进行对比,Vv为认为看过也确实看到了该图片,Mm为认为没看过也确实没看过该图片,这两种情况被试的主观判断与录屏的客观结果相匹配,所以是判断正确,记为1;Vm、Mv两种情况下被试的主观判断与录屏的客观结果不相匹配,所以是被试判断有误,记为0,其中Vm为被试认为看过但实际没看过的图片,是被试所产生的感知的补偿,即补偿线,Mv为被试认为没看过但实际看过的图片,是被试遗忘的内容,即遗忘线。通过此种编码,可以将783个数据分为两大类,四小类,针对每一种图片的类型做出了相应的整理。

表1 VR组中被试图片再认测试结果分析

Vv为认为看过且实际也看过,Mm为认为没看过且实际也没看过,Vm为认为看过而实际没看过的(补充线),Mv为认为没看过而实际看过的(遗忘线)。其中,在U类图片存在被试未做出选择的情况(11个数据),不计算在该表结果之中。

如表1所示,总体来看,判断正确与判断有误以407:365基本持平,判断正确略多;判断有误中Vm(补偿线)多于Mv(遗忘线)为284:81;对于VR猴子类图片的判断中Vm的比例远大于Mv,为67:30,而对于VR蛇类的图片判断Vm则少于Mv,为33:51,即在感知活动中,被试对于VR猴子片段内容的补偿多于遗忘,而对于VR蛇片段内容来说,被试更容易遗忘信息。

图1 VR两个片段真实正确率分布图

这幅图(横坐标03对应的数据无效)展示了VR猴子片段和VR蛇片段中每一位被试的真实正确率,可以看出,VR猴子的正确率相对比较平稳。

如图1所示,针对VR组中的VR猴子和VR蛇的片段分析发现,VR猴子片段的正确结果略高于VR蛇片段,为110:78,同时针对VR猴子片段每一个被试的判断相对稳定,而VR蛇片段的正确率变化起伏较大,即被试对在VR蛇片段获取的信息量认知上有较大差异,作者推测这与片段的内容和采用的视听语言手法有一定关系。

2. VR组与2D数据比较

本次实验的图片再认测试,一方面是对观众观看片段后回忆能力的测试,同时也是观众观看片段后获取到的信息的反馈。测试结果的正确率越高,说明观众对获取信息的掌控力越强,同时测试中未出现在片段中的U类图片数量远少于在片段中出现的图片数量,所以正确率与观众实际获取到的信息量成正相关。 (https://www.xing528.com)

通过对比录屏结果,VR组图片再认测试结果的真实平均正确率为0.51,而之前根据观众主观意愿判断的正确率为0.81,这种虚假的正确率正是由于观众将大量没有在VR片段中看到的画面认为是自己看到过的,产生了感知的补偿造成的误差。而2D组的图片再认测试结果平均正确率为0.73,可见,从实际情况来看,观众在VR影片中看到的内容远没有在2D影片中看到的多,但是通过心理完形对获取到的信息补偿、扩展,反而获得了比在2D影片中更多的信息(这种信息不仅是对剧情的理解,更包含影片的情绪、氛围等)。

另一方面,由于VR组和2D组在图片判断任务中U类图片内容一致,且均为被试肯定没有看过的图片,那么出现判断有误便是因为观众产生了感知的补偿,也可以理解为纯粹的完形现象。VR组与2D组两组针对U类图片判断的正误率显示了观众对片段补充的多少,即错误率越高显示观众错认的U类图片越多,产生的补偿也越多。对比VR组和2D组中的U类图片判断的错误率,为0.48:0.30,也就是说,在VR组中被试产生了更多的感知的补偿。

在情绪前后测数据方面,由于被试先后观看了VR片段和2D片段,难以说明情绪波动是否是由于两种影像展现形式不同所造成,但是明显看出,无论是积极情绪还是消极情绪,被试在观影前后都发生了一定程度的波动。

综上可知,观众在观看VR影像时不仅发生了感知的补偿,甚至在VR影片中产生的感知补偿要多于2D影片,同时观众通过感知补偿使获取信息得以丰富,换句话说,即使实际观看到的内容少于2D片段,但是在某种程度上获得的信息量多于2D影片。当然,由于片段内容和采用的视听语言手法有所不同,所以同样在VR片段中,观众产生的感知补偿也不尽相同。

在传统电影中,完形现象是视听语言体系的心理学基础,观众对影片的补充内容由其心象而来,影片所呈现的外部力和场与观众心场相对应,影片所展现的事物(或局部信息)就能被观众延展、补充进而成为更整体、完全的心理图像,也叫作“异质同构”,不仅使得影片时空更具逻辑性,同时实现影片表意功能:一方面,通过心理完形,观众将影片呈现的事物(或局部信息)转化再现为整体,通过感知的补偿,使得影片可以表意;另一方面,完形现象使得观众对本时空不连续的影像片段自行补充、延展、组接,从而建立一个完整时空的体验场,达到影片的表意目的。

在上述实验中,Vm结果的图片就是观众在观看VR影片《奇幻森林》过程中通过感知的补偿产生的心象。在9个被试判断的结果中,按照被选择为Vm类的次数多少对图片进行排序,发现U类图片中U203、U118为最多被试选择(7人选择),U105、U116、U209、U213、U214、U221均有6人选择。VR猴子类图片中V107(7人选择)、V124(6人选择)、V123、V110、V118(5人选择)为较多被试选择,VR蛇类图片中V202(6人选择)、V205(5人选择)、V203(4人选择)为较多被试选择。而在VR蛇类图片中V217(6人选择)、V218、V206(5人选择)被多数被试判断为Mv类型,如此高比例的选择在VR猴子类图片中只有V111(6人选择)。是什么造成了9位被试对上述图片的错认,产生了如上的感知补偿?首先,它的产生遵从完形效应的组织法则,其次基于片段内容特点,通过不同的心理运动观众心场与片段物场相对应从而发生心理完形,使得心理画面与影像画面融为一体。

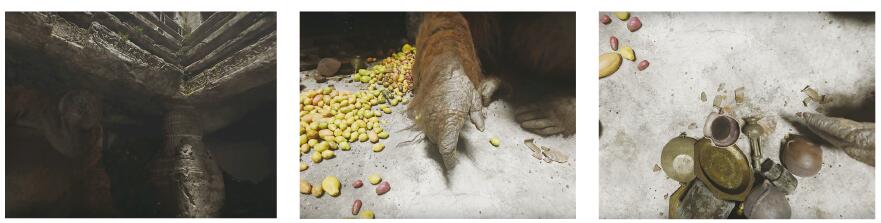

VR 猴子类图片中被试选择“认为看过”但实际没看到的(Vm)最多的图片,三张图片从左到右分别为V107、V124、V123,

两张图片从左到右依次为V110、V118

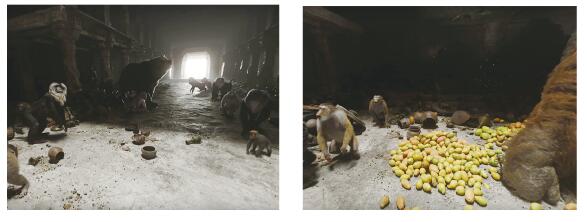

VR 蛇类图片中被试选择“认为看过”但实际没看到的(Vm)最多的图片,从左到右依次为V202、V205、V203

VR 蛇类图片中被试选择“认为没看过”但实际看到的(Mv)最多的图片,从左到右依次为V217、V218、V206

1.为补充内容而产生的补偿

完形现象理论归结出五类完形组织法则:图形背景法则、接近法则、相似法则、闭合法则和连续法则,这五大法则被广泛应用于图形设计和视知觉研究领域。一类是为补充内容而产生的补偿,这些图像的产生遵从闭合法则,即当元素不完整时,完整的图像依然可以被观众感知。具有代表性的图像是图片V110,V110呈现了一只熊从画面左侧入画,在实验过程中,大部分被试的关注点此时都在对面的猩猩脸上,所以并看不到这张熊入画的图片,但是由于猩猩视线突然看向画外,被试扭头时看到的是熊站在自己面前的景象,虽然没有看到完整的动作,但是通过完形现象,观众依旧认为自己看到了熊入画的场景,补充出连续的动作,故V110是为补充内容而产生的补偿。与之同是为补充内容而产生的补偿的图片还有V107、V124、V123、V118、V202、V205、V203。VR猴子类图片内容集中为猩猩的手指和地上的瓜果,这是由于在场景中有猩猩戳人、指地的动作,同时场景内地上又堆满瓜果,使得被试补充完整了猩猩手指的动作以及周围的环境。

除了在动作上的补偿,在空间上,观众也出现了感知补偿。在VR蛇类图片中补偿多为树干枝叶,这是由于该片段场景中为丛林,出现了大量的树干枝丫,被试在来回扫视的过程中对空间场景不断地补偿,认为即使没有看到的角度、枝丫也是自己看过的。同时V202、V205、V203几张图片中的树枝相较于其他测试图片中的具有明显的指向性,观众需要在繁杂的空间中获得秩序感,故而在选择图片时会倾向于构图上更明确的树枝图片。另外U118、U105大猩猩场景的全景和俯瞰视角也体现了观众在空间上的补偿。

2.情绪补偿

除了上述为补充内容而产生补偿,由于VR影像与观众的心场相对应,观众因恐惧、混乱等心理活动而看到的心象成了一种情绪上的补偿。以图片U203为例,U203呈现的是小男孩在昏暗的环境下悲伤的表情,实际在VR影像中,被试充当了小男孩的角色,所以小男孩的形象是被试没有见过的,但是有7位被试选择自己看过该图片。从做出选择的反应时长来看,这7位做出错误选择的被试都是经过一定考虑的,并不存在误选的情况,结合情绪测试可以看出7位被试或消极情绪有所增长或积极情绪有所减退,尤其被试2的消极情绪出现大幅度增长,说明被试受影像影响,情绪出现波动,而小男孩悲伤、无奈的情绪符合VR影像带给观众的心理感受,成了观众情绪的补偿,在这里,小男孩的形象成为代替观众自身的形象情绪表达的主体,外化了观众的内心情绪,同类图片还有U209、U214。同时,由于对场景内角色大猩猩、蛇的恐惧等心理,被试放大了对影像角色的感知,补偿出U116、U221大猩猩、蛇面目狰狞的特写画面。

在感知补偿之外还发现了观众存在遗忘重要信息的情况,在VR蛇类的图片中V217、V218两张连续的蛇张开血盆大口的图片被观众普遍遗忘,这可能存在两种情况,一是被试因为恐惧而选择遗忘,二是由于被试过于恐惧而在观影过程中闭上了眼睛,虽然被试闭上了眼睛,但是录屏数据依旧记录了显示的画面,所以出现了被试“实际看到了”却选择没看过的情况。为了探究此类情况究竟是因何造成,还需要利用可探测观众眼动轨迹的VR头盔进行实验。

不难看出,在VR电影中确实存在完形现象,且观众的心理完形相较于在2D影像之中发挥着更为重要的作用,观众所产生的感知的补偿既符合闭合法则——使得环境、人物动作得以连贯地对内容上的补偿,也有异质同构下观众在情绪上的补偿,表现为观众观看影片过程中产生的悲伤、阴郁、恐惧等情绪的心象。虽然VR影像不同于传统影像,是由观众自行选择观看影片的,会有一定程度上信息的损失,但是从实验结果来看,由于完形现象的存在,只要VR电影中引导得当、场景信息充分,视听语言使用恰当,观众仍然可以通过完形心理对影片信息进行补充,以达到对影片内容和情感的最大程度理解与认同,而在《奇幻森林》两段VR影像中,角色表演、场景排布、气氛渲染等手段在唤醒观众心理完形上发挥了重要的作用。

VR电影中角色表演的眼神和指示性动作一方面起到了引导作用,规范了观众的视线,另一方面作者认为即使观众视线没有被立即反应、被引导,但是通过眼神、动作的提示,和观众前后看到的画面,经由感知补偿,也并不影响观众对影片的理解甚至对该场景的信息获取。在VR猴子片段中很多被试其实都没有看到熊走进画面或者大猩猩手指地上水果的画面,但是观众通过心理完形补充出了这些场景。这得益于在这一片段中大猩猩的表演。在熊进入神庙这个场景中,观众正在体验与大猩猩对话的场景,突然大猩猩停下了讲话并抬眼,视线越过观众看向观众身后。这一眼神变化给观众起到了极大的提示作用:身后有事情或变化发生。观众扭头后看到熊已经站在自己面前,通过逻辑判断很容易就得到“熊走进画面”(V110)的补偿。再者,在该场景中堆满了水果,大猩猩不止一次用手指向地面,部分被试眼神随着大猩猩的手指看向地面,自然看到了手指水果的画面(V124),但还有几位被试当时并没有跟着大猩猩的手指向下看,然而在图片再认测试中依旧认为自己看到了手指水果的画面。

对复杂场景的合理排布能更好地让观众理解VR电影内容。VR蛇片段中,树枝纵横交错,整个场景相对混乱,这在一定程度上阻碍了观众对影像内容的理解,这也就是相较于VR猴子片段,被试在VR蛇片段图片再认测试正确率差别较大,信息获取量有一定差异的原因。由于场景中树枝的错乱排布,观众在体验的过程中失去了方向感、秩序感,虽然有蛇的声音作为提示,但是大部分被试还是不能在第一时间找到蛇的位置,迷失在枝干和树叶之中,同样造成了观众在看完VR蛇片段之后,对影片内容的遗忘程度高于VR猴子片段。但是通过对感知补充内容的分析可以较为明显地发现,观众认为他们看到的树枝画面中多有比较清晰的排布,如V202图片中主树干从左下到右上的对角线构图、V205图片中蛇盘绕在从左上延伸至右下树枝之上的构图。在深度沉浸的空间中,VR影片在场景排布上遵循构图原则,合理组织,通过高矮起伏或有方向性的线条,帮助观众获得一种方向感和秩序感来认识空间、感受空间,可以对观众起到一定程度的引导作用。

最后,气氛渲染,包括影片色调、音乐等元素,帮助调动观众在沉浸式体验中不断进行情绪补偿。在U类图片中,高频错判图片大部分为VR蛇片段中的图片,情绪补充也大部分集中于VR蛇片段,不难发现,由于VR蛇片段错杂的树枝、神秘的背景音乐、阴暗的色调以及蛇的说话声将恐怖、诡异的气氛渲染到极致,把观众内心的恐惧情绪激发至最大化,观众由此产生了诸多在情绪上的补偿,将自己的形象外化为小男孩的形象,认为小男孩(自己)即身处在这一恐怖环境之中。

在VR电影中,传统叙事手段遇到阻碍,由于无法完成叙事,导致观众对影片内容的不理解甚至错判,使得很多学者做出了VR电影难以发展的判断。实则不然,上述研究已经证明了通过角色表演、场景设置和气氛渲染,观众的心理完形效应完全可以完成对内容和情绪上的补偿,观众依旧可以在感知层面加工而获得足够的信息,理解剧情,但前提是需要更多合理的手段使影片的物场与观众的心场相对应。过去的电影研究,我们着眼于导演、摄影师等主要创作人员,很少关照观众,因为观众是不参与到影片的制作中来的。而在VR影片中,实际上,观众既是观赏者,又通过视线的选择成为内容的制造者,所以对观众本身观影习惯、观影素养的研究也就显得格外重要。如何在影片中合理地引导观众,让导演与观众心照不宣地完成影片的创作仍然是一个值得被研究的问题。

(作者周雯系北京师范大学艺术与传媒学院数字媒体系主任、教授、博士生导师;刘珂瑀系北京师范大学艺术与传媒学院数字媒体系硕士研究生)

参考文献

[1]孟欣:《VR来袭,文化行业大有可为》,《中国文化报》,2016-03-24(007)。

[2][法]让·米特里:《电影美学与心理学》,崔君衍译,南京:江苏文艺出版社,2012年版。

[3]程马志远:《基于观众视线关注数据的电影摄影研究》,《电影艺术》,2015年01期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。